内镜下咽鼓管置管联合柴苓通窍汤治疗慢性分泌性中耳炎

2018-12-13郭明刚

郭明刚

(河南省汝州市第一人民医院 汝州 467599)

慢性分泌性中耳炎以传导性耳聋及鼓室积液为主要特征,表现为耳闷胀感和听力减退,病程长,严重影响患者生活质量[1]。咽鼓管功能障碍是慢性分泌性中耳炎的基础病因,故临床多采用内镜下咽鼓管置管术治疗该病,可有效改善患者病情,但其单独使用仍存在一定的局限性[2]。柴苓通窍汤具有扶正祛邪、利湿通络之效,与内镜下咽鼓管置管术联合治疗慢性分泌性中耳炎,可进一步提高治疗效果[3]。本研究旨在探讨慢性分泌性中耳炎患者采用内镜下咽鼓管置管联合柴苓通窍汤治疗的临床效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年10月~2018年1月于我院就诊的慢性分泌性中耳炎患者86例,根据随机数字表法分为对照组和观察组各43例。对照组男25例,女18例;年龄15~50岁,平均年龄(34.56±7.68)岁;病程 3~10个月,平均病程(6.85±2.89)个月;左耳20例,右耳19例,双侧4例。观察组男27例,女16例;年龄15~51岁,平均年龄(34.59±7.69)岁;病程 3~11个月,平均病程(6.87±2.91)个月;左耳22例,右耳18例,双侧3例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。本研究已通过医学伦理委员会批准,且所有患者均签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准 (1)纳入标准:符合慢性分泌性中耳炎相关诊断标准,临床表现为闭气阻塞感、耳内胀闷不适,耳部检查可见鼓膜内陷,伴粘连、增厚、浑浊;病程≥3个月;听力检查呈传导性耳聋[4]。(2)排除标准:妊娠及哺乳期妇女;伴有鼻咽部肿瘤、鼻-鼻窦炎、腺样体肥大等器质性病变;内镜下咽鼓管置管术治疗未获得较好的治疗效果;急性发病。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 采用内镜下咽鼓管置管术治疗。患者取仰卧位,患侧鼻腔实施局部浸润麻醉,插入Storz鼻内镜及1 mm内镜欧式管,至咽鼓管2.5 cm左右,之后用1 ml注射器进行3次咽鼓管通气,向欧式管中注入糜蛋白酶和醋酸泼尼松龙清洗液1 ml,清洗完毕后退出欧式管,留置硬膜外麻醉导管7 d左右。术后1周常规予以抗菌药物预防感染,并定期进行内镜检查,彻底清除鼓室内渗出物,待患者临床症状、体征消失后,在内镜下取出硬膜外导管。

1.3.2 观察组 采用内镜下咽鼓管置管术联合柴苓通窍汤治疗。柴苓通窍汤组方:生薏苡仁30 g,柴胡、茯苓各15 g,泽泻、僵蚕、黄芩各12 g,丹参、石菖蒲各10 g,香附、炙甘草各6 g。温水煎煮,取汁300 ml,分早晚两次服用,1剂/d,内服14 d。另将上述药物水煎出药液后高速离心,提取上层清液150 ml,经超微过滤后,保存于封闭器皿中,高温高压灭菌后备用。在行内镜下咽鼓管置管术时,以上述滤清液代替醋酸波尼松龙和糜蛋白酶清洗液进行鼓室内清洗,其他操作同对照组。两组均随访6个月。

1.4 观察指标 (1)分别于治疗前及随访6个月后测定两组纯音气导听阈水平,从1 000 Hz初始频率、40 dB声强开始,20 dB一档增减声强,行上升法测定。(2)分别于治疗前及随访6个月时采用中文版慢性耳病调查量表(CCES)量表评估患者生活质量情况,得分越高,生活质量越好[5]。

1.5 统计学方法 数据处理采用SPSS24.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

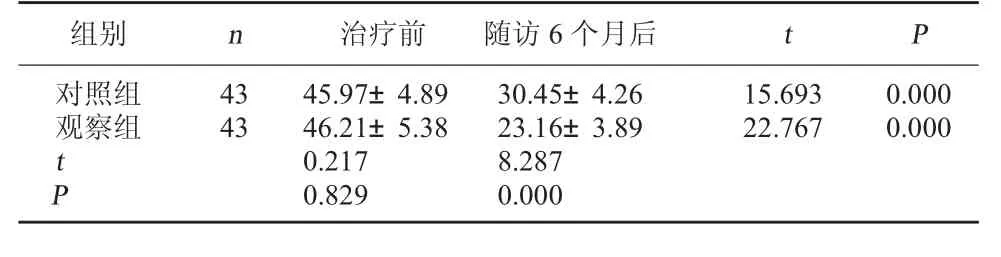

2.1 两组纯音气导听阈水平变化比较 治疗前,两组患者纯音气导听阈水平比较无显著性差异,P>0.05;随访6个月后,两组纯音气导听阈水平均较治疗前显著降低,且观察组明显低于对照组,P<0.05,差异具有统计学意义。见表1。

表1 两组纯音气导听阈水平变化比较(dB,±s)

表1 两组纯音气导听阈水平变化比较(dB,±s)

组别 n 治疗前 随访6个月后 t P对照组观察组43 43 15.693 22.767 0.000 0.000 t P 45.97±4.89 46.21±5.38 0.217 0.829 30.45±4.26 23.16±3.89 8.287 0.000

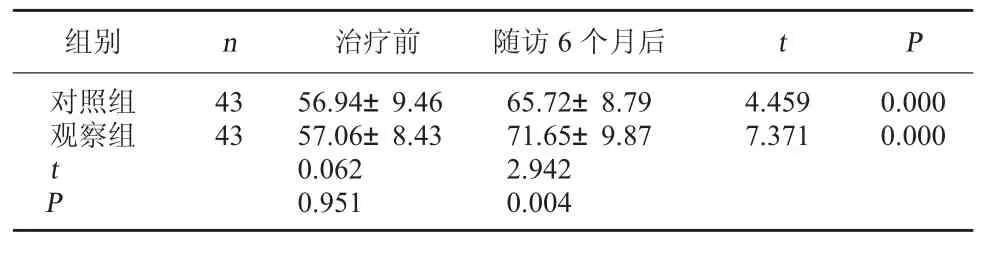

2.2 两组CCES评分比较 治疗前,两组患者CCES评分比较无显著性差异,P>0.05;随访6个月后,两组CCES评分均较治疗前显著升高,且观察组明显高于对照组,P<0.05,差异具有统计学意义。见表2。

表2 两组CCES评分比较(分,±s)

表2 两组CCES评分比较(分,±s)

组别 n 治疗前 随访6个月后 t P对照组观察组43 43 4.459 7.371 0.000 0.000 t P 56.94±9.46 57.06±8.43 0.062 0.951 65.72±8.79 71.65±9.87 2.942 0.004

3 讨论

目前,临床尚未明确慢性分泌性中耳炎的发病机制,故清除中耳积液、改善中耳通气是治疗该病的基本原则[6]。外科手术是目前临床慢性分泌性中耳炎的主要方式,以内镜下咽鼓管置管术最为常用。内镜下咽鼓管置管术具有手术视野清晰、定位准确、手术操作简单、手术损伤小等特点,能够使中耳腔与外界气压保持平衡,使液体不断流出,鼓室内黏膜上皮逐渐恢复正常,腺体分泌减少,纤毛活动恢复正常,从而防止渗液复发,恢复中耳功能[7~8]。

中医学认为,外感风热、闭塞经气、循经上扰是分泌性中耳炎发生的主要原因,久治不愈,外邪滞留,气血运行不畅,痰瘀交阻耳窍,进而发展为慢性分泌性中耳炎。因此,久病正虚、邪毒留滞为慢性分泌性中耳炎发生的主要原因,治疗原则为扶正祛邪、疏肝散邪、利湿通络[9]。柴苓通窍汤中,黄芩清热解毒;柴胡、香附疏肝解郁;僵蚕、丹参通络熄风;生薏苡仁、泽泻、茯苓健脾利湿;石菖蒲开窍化痰;炙甘草健脾和中。诸药合用共奏扶正祛邪、利湿通络之功效。现代药理学研究表明,柴胡、香附有助于恢复中耳神经功能,且具有抗炎、镇痛、抗内毒素及抑制病原微生物等作用;泽泻、茯苓可降低血液黏稠度、红细胞聚集指数,对红细胞变形造成间接影响,减少炎性渗出,减少鼓室内漏出液,促进中耳通气引流改善;石菖蒲有抗惊厥、中枢镇静等作用;僵蚕有抗凝血及抗内毒素损伤等作用;丹参可改善血液流变学及内耳局部血液情况。研究显示[10],内镜下咽鼓管置管术联合柴苓通窍汤内服治疗,可实现标本兼治的效果,有助于促进咽鼓管畅通,减少中耳分泌液,增强机体免疫功能,恢复中耳黏膜功能,改善患者听力;同时在内服基础上加用柴苓通窍汤冲洗可使药物有效成分直接作用于咽鼓管黏膜、鼓室等病灶,快速发挥减少炎症渗出、消肿、抗炎等作用,有助于机械分离阻塞性黏稠分泌物,促进疾病康复。

本研究结果显示,治疗前,两组患者纯音气导听阈水平及CCES评分比较无显著性差异(P>0.05);随访6个月后,观察组纯音气导听阈水平显著低于对照组,CCES评分显著高于对照组(P<0.05)。说明内镜下咽鼓管置管联合柴苓通窍汤治疗,可促进慢性分泌性中耳炎患者纯音气导听阈水平降低,并提高其生活质量。