西峰油田西41井区长8油层组见水规律浅析

2018-12-12宋佳瑶

王 扉 ,宋佳瑶 ,王 欣 ,扶 坤 ,张 森 ,郭 斐

(1.中国石油长庆油田长北作业分公司,陕西西安 710018;2.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安 710018;3.中国石油长庆油田分公司第二采气厂,陕西榆林 719000)

西41井区位于西峰油田,地理位置处于甘肃省。位于陕北斜坡西南部,整体上是一个西倾单斜构造。西41井区自2003年以来进行开发生产,主力含油层系为长81,井网以480 m×160 m井排距、菱形反九点井网进行开发。目前,西41井区油井开井数126口,日产液274 m3,日产油量137 t,综合含水45.1%,平均单井产能1.09 t,水井开井数55口,日注水量819 m3,月注采比2.53。

西峰油田西41井区注水开发过程中地层内压力分布不均,井网不完善,平面矛盾相对突出,且投产单井均有不同程度的见水。对区块见水规律研究,主要利用目前动态与静态资料,结合生产现场实际情况,采取单井延展区块的研究思路进行详细分析,为后期提单产方案的制定,优选注采调控、见水井治理提供科学依据,从而提高西41单井产能、后期稳产的目的。

1 见水规律分析

1.1 见水井类型分析

西41区块根据统计油开井数126口,见水井64口,占开井数的50.8%。根据动态特征分类方法,见水井主要分为裂缝型见水和孔隙型见水。裂缝型见水主要表现为投产初期主裂缝发育方向暴性水淹,共26口,日损失产能43.95 t。裂缝型见水主要特征沿主裂缝方向单向推进,含水上升速度快,产能下降幅度大[1,2]。水型以Na2SO4为主,少量的NaHCO3水型。平均见水周期为234 d,最短投产见水,共22口,占总见水井的34.4%。最长见水周期为338 d,沿主向裂缝突破。而孔隙型见水共38口,日损失产能45.39 t。含水上升缓慢,且稳定在一定程度,产能下降幅度小,油井表现为供液不足的特征,水型以 CaCl2为主,少量Na2SO4水型,平均见水周期为166 d,最长见水周期为255 d。

1.2 见水井验证方法

目前判断见水方向常用的方法是动态验证法、井间注示踪剂和脉冲试井法等。

1.2.1 动态验证法 利用调整注水井的注水量或停注水井,观察油井产液量、含水、动液面等动态数据的变化来判断油井见水方向。西345-348新投放喷,液量48.9 m3,含水100%,含盐7 306 mg/L,对主向水井西344-347进行停注,该井日产液12.8 m3,液量明显下降,对西344-349、西346-347进行了动态验证停注,该井液量保持平稳,分析认为西345-348见水方向为西344-347。

1.2.2 井间示踪剂 井间示踪剂技术不但能确定油水井对应关系,还能确定水淹层的厚度和渗透率,识别大孔道、判断断层封闭性。对西350-345注入示踪剂,并对井组内7口油井进行加密取样,目前西349-344、西349-345、西350-344见到示踪剂。

1.2.3 脉冲试井 通过间歇地开关脉冲井及多次改变脉冲井的产量(或注入量),在地层中造成脉冲激动,在关闭的观测井中用高灵敏度的电子压力计测量脉冲激动引起的压力变化。对西343-360、西351-344结合关井测压,开展脉冲干扰试井工作,根据压力测试曲线和井温测试曲线,4口水井与油井对应关系均不明显。

根据三种方法可得,动态验证法具有现场操作灵活、简单,成本低,对于存在裂缝(或高渗带)的油水井连通关系易于判断,但判断见水适用性有限,因生产过程中影响因素过多,判断的准确性偏差较大。而注示踪剂方法可以有效的判断见水的主要方向以及纵向上的渗透率分布,反应出见水的主要方向和裂缝主应力方向基本一致,呈东北-西南向。但实施周期长(长达3~4个月之久)。脉冲试井法则可以准确地判断油水井之间的对应关系,但在低渗透油藏中,由于激动井的脉冲信号太弱,测压井未接收到信号;或者可能脉冲信号传递速率太慢,没有接收到脉冲信号,从而给测试准确性带来偏差[3,4]。

1.3 影响油井见水原因

1.3.1 储层物性与油井见水的关系 西41区块平均渗透率1.0×10-3μm2,平均孔隙度为 11.4%,高含水区域分布于区块的中部、东北部,与渗透率、孔隙度高的区域分布吻合,说明储层物性越好,见水越快,含水越高。

表1 西41区最大主应力及裂缝方位

1.3.2 裂缝与油井见水的关系 通过大地电位法、微地震测试、岩心观察、测井、钻井、动态判断等方法综合认为西41区最大主应力及裂缝方位为北东70°~80°。裂缝在注水开发中具有双重特征:(1)提高油水渗流能力,使注水井达到配注,油井获得充足的能量;(2)主裂缝发育,易形成水窜,使油井过早见水或水淹。当注水井水驱半径与采油井裂缝半长之和达到或大于井距时[5,6],油井开始见水或发生水窜现象(见表 1)。

1.3.3 构造与油井见水的关系 西41区由北向南依次分布3排鼻状隆起,西345-342含水(62.1%)比西344-348含水(31.0%)高,但构造相对较低,高含水区域分布于构造低的区域,说明构造越高含水越低,构造越低含水越高。

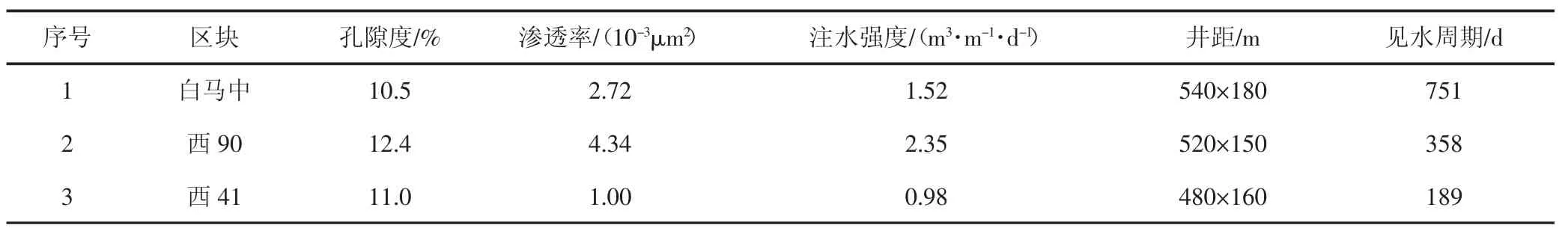

1.3.4 井网与油井见水的关系 西41区块与其他区块对比:物性较差、注水强度小,但其见水周期短,从井距看,该区块井距最小,分析认为:西41区块井距偏小,导致含水上升快,见水周期短。

1.3.5 注水强度与油井见水的关系 西41区平均注水强度为0.98 m3/m·d,注水强度较小,但存在局部高注采比区域,高含水均分布于西346-348、西351-352区域,注水强度分别为 1.13 m3/m·d、1.16 m3/m·d,说明西41区块高含水井均分布于注水强度偏高的区域(见表2)。

2 水井治理技术

建立有效的压力驱替系统为目的,对见水井进行分类治理,增大水驱效率,抑制含水上升速度。孔隙性见水主要是以温和注水、流压调整、剖面治理为主要手段;裂缝型见水主要以堵水调剖、油井堵水等措施,提高单井产能,努力实现油田稳产。

2.1 精细注水调整,减缓含水上升速度

通过对注水逐步调整,西41区的见水快,产能损失严重的开发矛盾逐渐得到减缓,含水上升率保持平稳,各项开发指标均得到明显改善,开发形势逐年好转。

2.2 合理优化流压,抑制含水上升速度

表2 采油一区各区块注水强度对比表

针对西41区井网不完善,为了控制含水上升速度,缓解油田递减,采取油井上提泵挂的方式,增大流压,控制见水井的见水速度,使油井流压在平面上分布更为合理。通过流压调整井数据整理来看,西41区的合理流压应控制在6.0 MPa~8.0 MPa,生产压差控制在9.0 MPa~11.0 MPa时,单井产能最高(见图 1)。

图1 西峰采油一区西41区块流压、生产压差与日产油关系图

2.3 治理剖面,提高水驱动用程度

西41区块共实施补孔分注13口,新动用油层厚度73 m,日配注由238 m3上升到281 m3,日增注水量43 m3。实施措施分注后,所对应油井中15口明显见效,日增液量23.32 m3,日增油量3.56 t。

2.4 开展油水井堵水试验,控制含水上升速度

水井调剖堵裂缝可以有效的缓解平面矛盾,降低主向井含水,恢复油井产能,促使侧向井见效,提高单井产能。但主向井见效后液量下降幅度大,侧向井见效慢,措施见效周期长。

油井堵水措施在一定程度上可以改变油藏剖面渗流状况,恢复水淹井产能,减少无效液量的开采,提高水驱效率,缓解平面矛盾。但对于水淹时间长,井底基质发生改变的井实施堵水措施,效果不好。

3 结论及认识

3.1 油井见水规律方面

(1)西41区块见水井表现为裂缝性见水和裂缝-孔隙性见水为主,含水上升快,产能损失严重,裂缝既有效地改善了该区块低孔、低渗储层的物性,提高了孔隙的连通程度,在该区油气运聚过程中起到了重要的通道作用,同时也导致部分油井含水上升速度加快。

(2)西41区块储层物性越好的区域,见水越快,含水越高。构造越高的区域,含水越低;构造越低的区域含水越高。井距偏小,是导致含水上升快,见水周期短的原因之一。高含水井均分布于注水强度偏高的区域。

3.2 油井见水治理方面

见水井治理主要分三个阶段:中低含水见水井以注水参数、井底流压的合理优化为主要治理手段,地层中存在的闭合裂缝由于注水强度大而开启,导致油井含水上升,西41区合理注水强度应控制在0.8 m3/m·d~1.2 m3/m·d;合理流压应控制在 6.0 MPa~8.0 MPa,生产压差控制在9.0 MPa~11.0 MPa。当含水在30%~60%时上提泵挂是控制见水井含水的最佳时机,可延长中低含水期。高含水井以堵水调剖、油井堵水为主要治理手段。