非特异性和腰椎间盘突出症腰痛患者脊柱力线特性研究*

2018-12-11吴玉丽张军卫陈世铮唐和虎洪毅

吴玉丽张军卫,**陈世铮唐和虎洪毅,

(1.首都医科大学康复医学院,北京 100068;2.中国康复研究中心北京博爱医院脊柱脊髓外科,北京 100068)

腰痛已成为严重的社会问题[1]。研究[2,3]认为,脊柱力线的改变是腰痛常见的病理现象之一,且纠正异常力线可减轻腰痛,提高活动能力。关于腰痛患者脊柱力线特点的探讨虽然一直是研究热点[4],但由于个体差异、测量参数不同[5]及方法各异等因素影响,不同原因腰痛患者的脊柱力线特点并不明确[6]。影像学测量虽是脊柱测量的金标准,但因有一定放射危害风险,难于广泛开展。脊柱形态测量仪(Spinal-mouse®)[7]是一种运用大地倾角传感测量技术的新型设备,可测量椎体间角度和活动度,其可靠性好[8,9],且无创、无辐射。本研究选用Spinalmouse®作为测量、计算工具,探究两种常见腰痛患者脊柱力线特点。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2017年1月至2018年1月69例腰痛患者,其中非特异性腰痛患者(nonspecific low back pain,NLBP)44例,30~69岁;腰椎间盘突出症患者(lumbar disc herniation,LDH)25例,35~66岁,突出节段为L3~L5;募集健康志愿者24名,30~69岁。

腰痛组纳入标准:①慢性(病史>3个月)腰腿痛,急性腰痛发作;②明确诊断病因;③人体质量指数(body mass index,BMI)20~28 kg/m2。对照组纳入标准:①无腰腿痛病史的健康者;②BMI20~28 kg/m2。

腰痛组排除标准:①脊柱有过外伤手术史,或接受有创操作、肿瘤、感染、畸形者;②运动神经元病等神经系统性疾病者;③任何情况(如髋膝疾患影响站立、心肺功能障碍)无法完成研究者。对照组排除标准:①测试时有腰腿痛者;②有一过性腰腿痛病史者。

1.2 Spinal m o u s e®测量体位(受试者脱去鞋子和上衣,暴露并标记 C7~ S3的棘突)

矢状面测量:直立位(图1A)受试者放松站好,双手自然垂于身体两侧,双脚同肩宽,重心放于两脚间;前屈位(图1B)受试者尽全力向前弯曲,头和双手自然下垂,双腿及膝关节伸直,双脚同肩宽,重心放于两脚间;后伸位(图1C)受试者双手在胸前交叉,下颌紧贴胸部,上半身尽全力向后弯曲,双腿及膝关节伸直,双脚同肩宽,重心放于两脚间。

冠状面测量:直立位(图1A)。左/右侧屈位(图1D)受试者左/右手沿左/右腿尽全力向下,头向左/右偏,双腿及膝关节伸直,双脚同肩宽,同时承重。

1.3 测量参数(图2~9)

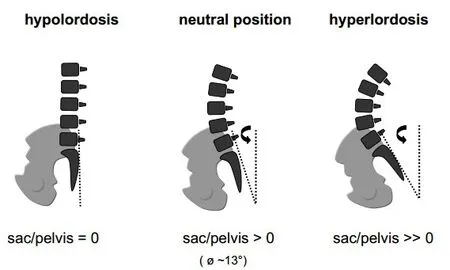

T1~S1相邻两椎体间的椎间角度,分别用Th1/2、Th2/3、Th3/4、Th4/5、Th5/6、Th6/7、Th/7/8、Th8/9、Th9/10、Th10/11、Th11/12、Th12/L1、L1/2、L2/3、L3/4、L4/5、L5/S1表示。BWS即胸曲,是从Th1/2至Th12/L1总和。LWS即腰曲,是从Th12/L1至L5/S1总和。以上各参数角度大小以绝对值表示,正负代表角度方向,后凸及右侧凸为正,前凸及左侧凸为负。Sak/HG即骶骨倾角(SacHipJ):代表骨盆的空间位置,前倾为正,后倾为负;左倾为正,右倾为负。INKL即倾角线是T1到S1的连线,其与垂线间的夹角为倾角,正值为躯干前倾,负值为躯干后倾,代表胸、腰和腰骶关节的总体活动度。Length是从T1~S3的腰背部总长度。

图1 测量体位示意图

Auf:直立位,Flex:前屈位,Ext:后伸位。A-F:直立-前屈活动度(range of motion,ROM),A-E:直立-后伸ROM,E-F:后伸-前屈ROM,U∶直立位,Li∶左侧屈位,Re∶右侧屈位。U-L:左侧屈ROM,U-R:右侧屈ROM,L-R:左侧屈-右侧屈ROM。活动度大小以绝对值表示,正负代表运动方向,前屈及左侧屈为正,后伸及右侧屈为负。

1.4 质量控制

质量控制①由2位副主任医师对患者进行初诊断,若诊断结果不同,则由两人讨论后作出统一诊断;②测试由专人按Spinalmouse®说明进行;③测量前屈体位时,先测量对比脊柱两侧距棘突5 cm处的曲线,若有差异说明前屈伴旋转,调整体位后测量;④每个受试者分别由2个检查者各测量1次,如果两检查者测量Length差异>2 cm或角度差异>4°,需重新测量,取2人平均值为测量值。

图2 Spinalmouse®矢状面测量参数

图3 站立位矢状面各椎体间角度,胸椎、腰椎角度示意图

图4 动力位矢状面各椎体间角度,胸、腰椎活动度示意图

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0软件进行统计分析。连续性数据呈非正态分布,以M(QL,QU)表示,采用Mann-Whitney U检验;分类数据采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。既往研究[10]认为用X线测量,角度差异>5°时认为有临床意义,因Spinalmouse®测量误差允许的范围为4°,以组间中位数对比,角度及活动度差异>4°时认为差异有临床意义。

图5 矢状面骶骨倾角及活动度示意图

2 结果

2.1 3组一般资料比较

3组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。

2.2 腰痛各组与对照组矢状面参数比较

2.2.1 NLBP组与对照组比较(表2):

直立位:T8T9后凸角度变小,差异有统计学意义(P<0.05)。但无临床意义(角度差异<4°)。余矢状面角度参数差异均无统计学意义(P>0.05)。说明NLBP组矢状面各相邻节段椎间的角度基本符合脊柱生理曲线。

动力位:直立-前屈Thoracic spineROM增大,SacHipJROM、Lumbar spineROM变小。直立-后伸 Lumbar spineROM、InclROM变小。前屈至后伸Thoracic spineROM增大,SacHipJROM、Lumbar spineROM、InclROM变小,差异有统计学意义(P<0.05)。其中除直立-后伸Lumbar spineROM外,余参数差异有临床意义(ROM差异>4°)。说明NLBP组与对照组比较:直立-前屈骨盆及腰椎活动度较小,胸椎活动度较大;直立-后伸躯干后倾活动度下降;前屈-后伸骨盆及腰椎活动度较小,胸椎活动度较大。

图6 Spinalmouse®冠状面测量参数

图7 站立位冠状面各椎体间角度,胸椎、腰椎角度示意图

图8 动力位冠状面各椎体间角度,胸、腰椎活动度示意图

图9 冠状面骶骨活动度示意图

表1 3组一般资料比较[ n, M( Q L, Q U)]

2.2.2 LDH组与对照组比较(表3):

直立位:T4T5、T5T6、T11T12后凸角及 L3L4、L4L5前凸角、Incl角度变小,差异有统计学意义(P<0.05)。其中L3L4被认为有临床意义(角度差异>4°)。余矢状面角度参数差异无统计学意义(P>0.05)。说明LDH组较对照组L3L4前凸角变小。

表2 N L B P组与对照组矢状面参数比较[ M( Q L, Q U)]

动力位:直立-前屈Thoracic spineROM增大,Lumbar spineROM、SacHipJROM、InclROM变小,直立-后伸Thorac-ic spineROM增大,Lumbar spineROM、InclROM变小;前屈-后伸Lumbar spineROM、InclROM变小,差异有统计学意义(P<0.05)。其中除直立-后伸Lumbar spineROM、InclROM外,余参数差异有临床意义(ROM差异>4°)。说明LDH组与对照组比较:直立-前屈,胸椎活动增加,腰椎及骨盆活动度受限;直立-后伸,LDH患者胸椎做前屈运动,对照组做后伸运动;前屈-后伸,腰椎及躯干总体活动度受限。

表3 L D H组与对照组矢状面参数比较[ M( Q L, Q U)]

2.3 腰痛各组与对照组冠状面参数比较

2.3.1 NLBP组与对照组比较(表4):

直立位:胸腰骶椎各角度差异无统计学意义(P>0.05),说明NLBP组冠状面各相邻节段椎间的角度基本符合脊柱生理曲线。

动力位:直立-左侧屈:SacHipJROM、ThoracicspineROM、LumbarspineROM,InclROM变小;直立-右侧屈:LumbarspineROM,InclROM变小,左侧屈-右侧屈:SacHipJROM、ThoracicspineROM、LumbarspineROM,InclROM变小,差异有统计学意义(P<0.05)。其中除直立-左侧屈SacHipJROM、LumbarspineROM外,余参数差异有临床意义(ROM差异>4°)。说明NLBP组较对照组直立-左侧屈胸椎活动度受限,直立-右侧屈腰椎活动度受限,左侧-右侧屈胸、腰、骨盆活动度均有受限。

2.3.2 LDH组与对照组比较(表5):

直立位:T4T5、T10T11、Thoracic spine向左侧凸,T2T3、T12L1、L2L3、Lumbar spine向右侧凸,差异有统计学意义(P<0.05),其中腰椎侧凸的差异被认为具有临床意义(角度差异>4°)。余冠状面各角度参数差异无统计学意义(P>0.05)。说明与对照组比较LDH组腰椎向右侧凸。

动力位:直立-左侧屈Lumbar spineROM,InclROM变小;直立-右侧屈Lumbar spineROM、InclROM变小;左侧-右侧屈Lumbar spineROM、SacHipJROM、InclROM均变小,差异有统计学意义(P<0.05),其中除直立-右侧SacHipJROM及左侧-右侧SacHipJROM外,余参数差异有临床意义(ROM差异>4°)。说明LDH组较对照组冠状面腰椎、躯干总侧屈活动度均受限。

3 讨论

3.1 N L B P脊柱力线特点

本研究发现,NLBP患者脊柱各节段角度较正常无明显改变,与汪敏加[11]及Bayat[12]研究结论相同。冯强等[13]研究发现青少年NLBP患者胸椎后凸角较大。可能由于青少年对照组胸椎后凸较小所致。本研究以中老年为主,多有脊柱退变,椎旁肌力减退[11]等,导致对照组的胸椎后凸本身就较青少年增加,相比之下,实验组的后凸增加不明显,可见年龄因素会导致实验结果不同。

为避免年龄因素对力线的影响,本实验的研究对象以中老年人为主,招募对照组时也尽量做到年龄配对。虽然对照组与NLBP组中位数年龄相差7岁,3组间年龄差异无统计学意义(P>0.05)。另根据文献报道,骨质疏松等情况在50岁以后显著,以50岁为界将各病例组分成两组,相同病例组不同年龄组间并无统计学差异。

3.2 L D H矢状面脊柱力线的特点

Barrey等[14]研究发现,LDH患者较健康人胸椎后凸角及腰椎前凸角小。也有研究认为LDH患者脊柱力线较正常人无异。但既往研究主要以区域性角度,如胸椎后凸角、腰椎前凸角进行对比。本研究同时研究相邻两椎体间的椎间角度及区域角度后发现LDH患者腰椎整体前凸较对照组小,但差异无统计学意义。而L3-L4前凸较对照组小,差异具有统计学意义,说明LDH患者力线的改变可能从单个节段开始,有一定临床意义。既往研究只注重区域角度的对比,忽略单个节段的变化。这再次证实对LDH患者脊柱力线的研究,不同研究方法将得出不同结果。

表4 N L B P组与对照组冠状面参数比较[ M( Q L, Q U)]

表5 L D H组与对照组冠状面参数比较[ M( Q L, Q U)]

还有研究[15]认为,腰椎前凸角变小是一种保护机制,这样可以减少间盘突出的后凸张力,减少神经根刺激,同时使后纵韧带张力增加,促进突出物回纳。Endo等[16]还认为疼痛躲避机制和椎间隙高度变小是腰椎前凸角变小的原因。

3.3 脊柱活动度改变分析

椎间盘/韧带和筋膜等被动活动结构、主动收缩的腰腹部肌肉和神经控制单位三大系统共同维持脊柱的稳定性[17]。被动活动结构的细微损伤可通过神经传导投射到高级中枢引起痛觉[18],同时兴奋肌梭[19]引起肌肉痉挛,肌肉的痉挛加重疼痛,并引起活动度受限。躯体屈曲运动接近终止时,某些椎旁肌会减少肌电活动,称为屈曲-松弛现象。慢性腰痛患者的屈曲-松弛现象消失,即导致活动受限。本研究发现,LDH患者以腰椎活动度受限为主要表现。椎间盘流体动力学机制使椎间盘成为脊柱运动主要结构。LDH患者腰椎间盘退变使腰椎运动能力受损,在肌肉痉挛及疼痛躲避机制共同作用下腰椎活动度进一步受限,并引起胸椎活动度代偿性增加。目前NLBP的发病机制尚未明确,研究证实NLBP患者多伴有椎旁肌肉的萎缩[20],慢性疼痛导致的肌肉痉挛及椎旁肌的萎缩则可能是导致NLBP患者胸、腰、骶椎活动度均受限的主要原因。

4 研究意义及展望

本研究通过测量及对比分析后总结了LDH及NLBP患者脊柱力线特点,证明LDH及NLBP患者的脊柱力线不同,这为临床上两种疾患的诊断提供一定的参考依据。研究结果虽可能为临床治疗提供借鉴,但针对脊柱力线的变化所采取的治疗措施是否有效,需要进一步的研究证实。此外,本研究发现LDH患者腰椎前凸角变小由单个节段开始,说明对于LDH患者需要关注单个节段的病变,并及时采取预防措施。

综上所述,本研究NLBP患者脊柱力线较对照组无明显改变,但胸椎活动度在矢状面上增加,在冠状面上减少,而腰椎、骨盆活动度各方向均有受限。LDH组患者脊柱力线特点是腰椎前凸角度有减小趋势,同时伴有腰椎活动度受限。