转基因食品标识与认知度的关系

2018-12-05邓心安苏惠芳

邓心安,郭 源,苏惠芳

(1.中国农业大学人文与发展学院,北京 100083;2.内蒙古科技大学包头师范学院,内蒙古 包头 014030)

0 引言

所谓转基因食品(GMF)标识,是指对市场上出售的转基因初级食品(如大豆)或由其加工制成的食品(如大豆油)进行特定的标记,以便消费者识别与选购。转基因食品又称为生物工程食品。认知度是指大众对某一事物或人等对象的认识、知晓或了解程度。所谓转基因食品认知度,是指对转基因食品的了解程度以及对其功能或利益、安全性或风险的认识、感知和判断。其中对转基因食品生产原理的知晓程度是转基因食品认知度的基础,从根本上代表了对转基因食品的了解程度[1-2]。事实证明,对事物特别是新兴事物(如转基因食品)越不了解,就越容易产生神秘感乃至恐惧感,而容易听信谣言。

职业群体是食品消费的主流群体,反映并代表市场消费的趋势。职业群体对转基因食品标识态度及其与转基因食品认知度之间的关系,既涉及转基因食品产业化政策与风险管理[1];也涉及部分消费群体诉求的所谓知情权问题[3-4]。面对当前部分公众认为的转基因食品需要强制标识的状况[5],有研究或权威机构认为,对转基因食品进行标识无意义,容易诱导人们认为转基因食品不安全[3-4,6-8],且会无效地增加检测费用并最终增加消费者成本[4,6,9]。事实上,强制标识不是表面上贴个标签而已,还有隐藏于商品背后的检测、分装、管理、监督等诸多投入。也有研究表明:对转基因食品标识要求的强烈程度与认知度呈现负相关——即认知度越低,对转基因食品标识的要求越强烈[1]。转基因食品究竟需不需要标识?如果需要,采用何种方式比较适宜;如果不需要,其依据能否广为接受?这些相关标识问题是转基因食品产业化过程中不可回避的现实问题,也是各利益相关方特别是消费者关注的热点[10-11]。研究转基因食品标识态度及方式与转基因食品认知度之间的关系,对于转基因食品研发特别是其产业化政策的调整,从而促进转基因食品产业健康有序发展具有基础性参考价值和现实意义。

1 转基因食品标识的国际动态

1.1 国际转基因标识政策概览

按照对转基因食品及其饲料的标识态度与方式来划分,全世界有三种GMF标识管理模式。

(1)以美国为代表的自愿标识。美国多年来采取自愿标识制度,即自行选择是否标识。所谓自愿标识,在一定程度上意味着“不必标识”。该制度也有前提条件,就是转基因食品的营养成分或安全性与常规食品没有显著差别;换言之,如果转基因食品营养成分发生了显著变化,或含有非转基因食品所没有的并且可能引起过敏的蛋白质,那么它就必须标识[7]。该政策寓意表明:商家愿意标识含转基因成分或不含转基因成分,均可自愿;美国转基因标识也包含非转基因(Non-GMO)的标识——反向标识,前提是不能含有“非转基因食品和转基因食品谁比谁更健康”的歧视。采取这一制度的其他国家包括加拿大、阿根廷等。

无独有偶,国际食品法典委员会(CAC)认为“对转基因食品的标识可以采取自愿标识的原则处理”,并在2011年5月正式公布了有关转基因食品在国际贸易中标识的原则:自愿标识[12]。

作为农业生物技术的领军国家,美国在2016年之前对转基因食品标识政策一直比较宽松,但近年来出现要求标识的呼声,部分州之间出现不同的政策,导致联邦政府立法[3],计划采取统一标识的政策调整,具体实施方案仍在制定之中。

(2)以欧盟为代表的定量标识。定量标识也叫定量强制标识,是指为转基因成分设定一个阈值,检测食品中含有超过阈值的转基因成分,就必须标识,没有超过则不必标识。国际上已制定转基因标识法的大多数国家,尽管在标识内容、阈值方面并不相同,如具体阈值欧盟和巴西均为0.9%、日本为5%、澳大利亚为1%,但与欧盟的阈值政策要求类似,因而可以称其为国际比较通行的定量标识制度。

欧盟转基因食品标识法有很多豁免的例外,即不是所有的遗传工程应用的终端食品都要标识。这些豁免包括不是直接来自转基因作物的一些食品。例如:用转基因饲料喂养的动物生产的肉、蛋、奶、奶制品等食品无需标识;含有转基因作物花粉的蜂蜜不必标识;来自转基因微生物的食品添加剂、调味品、维生素等无需标识;转基因微生物的酶和底物不必标识;生产食品的微生物(如酵母菌)采用转基因物质培养基培养的食品无需标识[12]。

(3)中国的定性标识。定性标识也叫定性强制标识,即凡被列入标识管理目录并用于销售的转基因生物产品,只要含有转基因成分,无论多少都必须标识。该方式的最大特点就是没有阈值的设定,既不科学也缺乏操作性和可行性[10]。目前只有中国采取这一相对模糊的标识方式,模糊处在于忽视了检测的成本与其技术的可操作性。中国的定性标识采取的是“零容忍”和“大范围”政策,即只要食品含有来自转基因生物的成分,不管含量多少也不管是原料产品还是加工品,都要标识出来,即便最终销售产品中已不再含有或检测不出转基因成分的产品,也要标注“本产品为转基因××加工制成”[13]。

2002年,原农业部公布第一批实施标识管理的农业转基因生物目录,共分为5类17种,5类是指当时批准商业化种植或进口的转基因棉花、大豆、玉米、油菜、番茄;17种是指5类生物的种子、产品及其加工品。中国种植的木瓜绝大多数是转基因木瓜,且多为小农经济下的零散种植或零散销售模式,没有包装,因标识难以操作而未列入目录。

1.2 转基因食品标识出现的两大新情况

(1)美国标识政策的变化。为了避免部分州可能推出转基因食品强制标识法案,州之间出现不同的政策,从而可能造成市场混乱,美国2016年7月通过了《国家生物工程食品披露标准》法案,授权农业部就生物工程食品确立强制性披露标准及实施方法和规程[3]。这一联邦法案在优先级上高于各州级转基因标识法案,法案要求食品生产商自主选择在包装上标注转基因成分的形式,包括文字、符号或由智能手机读取的二维码,即可以通过扫描二维码等方式来获取转基因食品的具体信息,以满足消费者对食品属性的知情权与选择权。农业部将利用两年时间撰写相关规定,包括说明食品中含多少成分“生物工程加工物质”该食品才必须标注等。该法案并不涵盖基因编辑技术。这实质上是联邦政府为统一规范各州政策而采取的介于“自愿标识”和“强制标识”之间的折中方案,即以“扫码关注”等方式化解各州在转基因食品标识上存在的分歧。这一法案标志着美国转基因食品标识政策由“自愿标识”向“灵活标识”(一说向强制标识)的转变,但相对宽松的标识政策并未发生本质上的改变,且尚在完善之中。

(2)基因编辑技术的应用。基因编辑能够高效、精确地对基因组进行修改,更精准地选育符合人类需求性状的作物品种,且大幅缩短育种时间。由于这类新品种不含跨物种的所谓“外源基因”——而外源基因的转入是对转基因食品持怀疑或反对态度的主要理由,因而可能会颠覆“传统”转基因食品概念,进而涉及到对转基因作物的重新定义。

国内外已出现多项利用基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)育种而产生的产品或实验产品,而且基因编辑植物产品能够被一些政府机构如美国农业部豁免,如2016年美国农业部决定不对利用基因编辑技术培育的蘑菇进行监管;2017年在美国中西部和南加州上市的北极苹果无需标识;2018年3月美国农业部再次声明,不会对基因编辑技术育种的农作物进行监管。美国、加拿大等国政府拟将这类新兴技术归为非转基因技术,表示只要不含外源DNA,基因编辑作物就不受GMO框架监管。由基因编辑技术开发出的基因编辑作物一旦被广泛应用,就将导致转基因食品产业格局重新洗牌[1]。

2 研究方法与调查方案

2.1 研究方法与调查对象

我们于2009—2010年和2014—2015年,对转基因食品认知度与购买意愿关系进行了问卷调查研究[1];作为系列与后续研究之一,2017年将问卷调查的重点转向转基因食品标识与认知度的关系(以上调研分别简称2010、2015、2017调研)。由于转基因食品相关问题的复杂性和科普通俗之需,2017调研仍然采用自填问卷调查与常规统计分析相结合并辅以重点访谈的方法。

问卷调查的对象来自北京、黑龙江、吉林、山东、上海、河南、湖北、湖南、江西、福建、内蒙古11省区市的企业、政府事业单位、研究院所、大学的工作人员或在读研究生,除了少数属于大专学历但具有多年工作经验之外,大部分具有大学及以上学历,因而调查对象总体具备对转基因食品的独立判断和较为准确的理解能力,属于具有较高文化素质的职业群体(其中研究生可以归入科研行业的职业群体)——与2015调研对象基本属于同一类型。此次调查采用定向随机抽样法,即定向抽样——适用于调查者对总体的有关特征具有一定了解而标本数较多情况下的抽样方法,既考虑问卷对象的地区、职业及文理农工等专业的多样性和代表性,又兼顾问卷过程的简单可操作。之所以选择上述11个省区市,一是考虑到其农业主产区的代表性或农业生产的先进性;二是考虑到调查人员的来源及其方便可行。所谓“定向随机”是指选取具有调查条件的特定地区、特定单位或特定群体,但并不针对具体某人。所谓“简单易操作”是指遵从“乐于接受、易于填写、便于回收”原则;所设计的问题简洁明快,符合公众抽样调查“问卷的信度一般要求填写时长小于20分钟”的国际惯例。共发放问卷260份,回收243份,其中有效问卷217份,占回收问卷总数89%。重点访谈的目的是增进双方对问卷所涉及相关问题的理解,以便综合分析其中的原因。

本次定向随机抽样回避了两类群体:一是生物学专业的研究人员及研究生,这类群体大多坚定支持转基因食品的研发及产业化;二是“隔壁王大妈”类,他们普遍无高等或中等学历或无职业性固定工作。回避这两类群体,恰如在抽样中“去掉一个最高分、一个最低分”。

问卷调查及其相关访谈的时间介于2017年8月—2017年12月,反映2015调研2年后的2017年基本状况。

2.2 问卷设计

依据认知度对转基因食品标识态度、标识方式的影响设计调查内容;按照“问题简明、选项易行”原则,设计出6个方面的问题(Q1~Q6),分为3组。

(1)转基因食品认知状况。

Q1,你对GMF生产原理的知晓程度(只选一项),属于认知度的主体内容。划分为4个档次:很了解、大致了解、不太了解、不了解。GMF生产原理的知晓程度,从认知度的基础和根本两方面代表了转基因食品认知度水平。从量化角度分类,很了解、大致了解属于“高认知”;不太了解、不了解属于“低认知”。

Q2,GMF需要标识与否的主要因素是什么(可多选),属于认知度的补充内容。需要的因素分4个选项:①消费者知情权;②潜在安全问题;③非转基因产品的营销策略;④其他。不需要的因素也分4个选项:①生产经营成本;②安全不成问题;③转基因产品的营销策略;④其他。

(2)认知度与标识态度的关系。为了简明起见,本次调研只选取了“标识成本态度”“转基因饲料标识态度”两个“热点”问题。

Q3,GMF标识会增加生产经营成本,导致价格不同程度上升;得知此情况后,您觉得需要标识吗。划分为3个选项:需要、不需要、不确定。

Q4,您认为用转基因饲料喂养的动物性食品(鱼、鸡、牛奶等),是否需要标识。分3个选项:需要、不需要、不确定。

(3)认知度与标识方式的关系。

Q5,通过政府监管并批准上市的GMF,您认为要不要标识或如何标识。分4个选项:①不必标识;②强制标识;③自愿标识;④定量标识(转基因成分超过规定的阈值后强制标识)。

Q6,传统食品标注“非转基因食品”(即反向标识),您认为如何。分5个选项:①有必要;②部分食品有必要;③没必要;④无所谓(自愿);⑤反向标识会误导消费者。

3 数据分析与比较

本节对调查结果进行统计与分析,包括认知度状况及其与标识态度、标识方式的关系,以及相关指标的比例、结构。

3.1 转基因食品认知度状况

(1)对转基因食品的了解程度。对Q1的统计表明:在职业群体样本中,对转基因食品生产原理的了解程度(简称 “对转基因食品了解程度”)总体偏低。在217位被调查者中,属于高认知范围的很了解和大致了解者共占到38.7%;属于低认知范围的不了解和不太了解者共占61.3%。大部分属于不太了解或大致了解;不了解所占比例达19.8%;很了解所占比例只有5.5%。

与2015调研比较发现,对转基因食品了解程度不升反降,属于高认知范围的很了解和大致了解的比例由47%下降到39%[1]。一方面是样本不同而产生系统误差,另一方面也是近年来转基因食品舆情环境进一步恶化的反映。

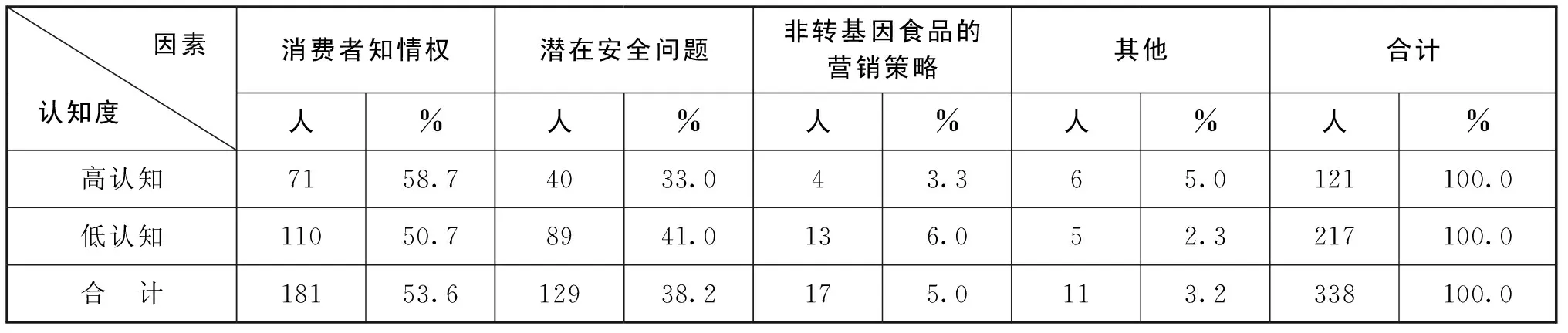

(2)影响转基因食品需要标识与否的因素。对Q2与Q1的关联统计结果表明:在认为需要标识所列的4项因素 (可多选)中,按被选人次多少依次为:①消费者知情权(181);②潜在安全问题(129);③其余的两个选项所占比例均不大(见表1)。

在职业群体样本中,无论是高认知还是低认知,认为需要标识的主要因素均依次是消费者知情权、潜在安全问题,比例均达到91.7%;认为其余因素的比例均只有8.3%。

相对而言,高认知者认为“潜在安全问题”的比例(33%)小于低认知者的该比例(41%),表明认知程度较低者,对转基因食品的所谓“潜在安全问题”更为担心。

由于认为不需要标识的人数很少,样本不足,因而关于其不需要标识的因素统计无意义。

表1 转基因食品需要标识的因素

3.2 转基因食品认知度与标识态度的关系

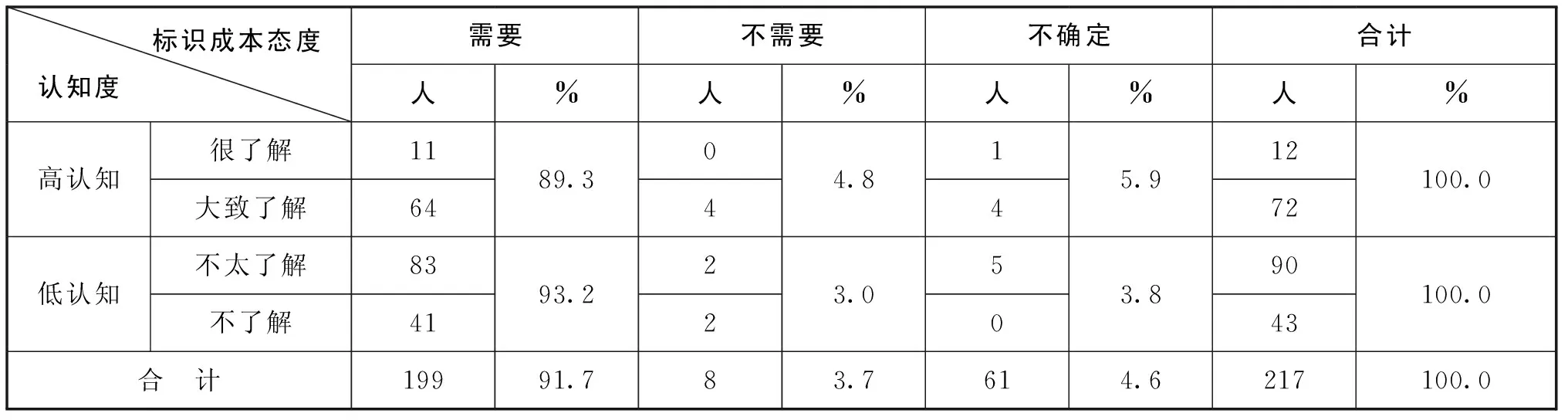

(1)转基因食品认知度与标识成本态度。对Q3与Q1的关联统计结果表明:固然转基因食品标识会增加生产经营成本,导致价格不同程度上升,但得知此情况后,各档认知程度认为需要标识的比例仍然很高,平均高达91.7%;相对而言,高认知者认为需要标识的比例(89%)略低,但与低认知者的该比例(93%)相差不大(见表2)。

表2 基于认知度的标识成本态度

认为不需要标识或不确定与认知度的关系同样不显著,具体来说,高认知者认为不需要和不确定的数量分别与低认知者的相应数量相等(4、5),所占比例都比较小且相差不大。

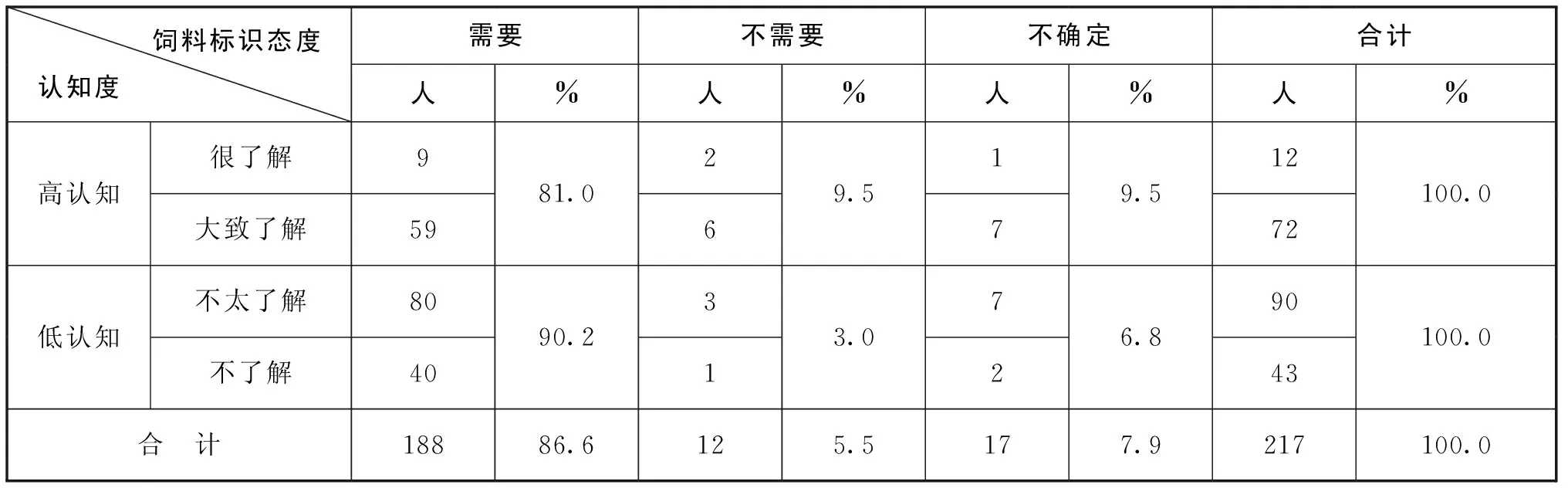

(2)转基因食品认知度与转基因饲料标识态度。对Q4与Q1的关联统计结果表明:在职业群体样本中,认为用转基因饲料喂养的动物性食品(鱼、鸡、牛奶等)需要标识的比例高达86.6%;认为不需要标识的比例仅占5.5%;认为不确定即两可的比例为7.9%(见表3)。相对而言,高认知者认为需要的比例(81%)小于低认知者的该比例(90%);认为不需要的比例(10%)高于低认知的该比例(3%)。

3.3 转基因食品认知度与标识方式的关系

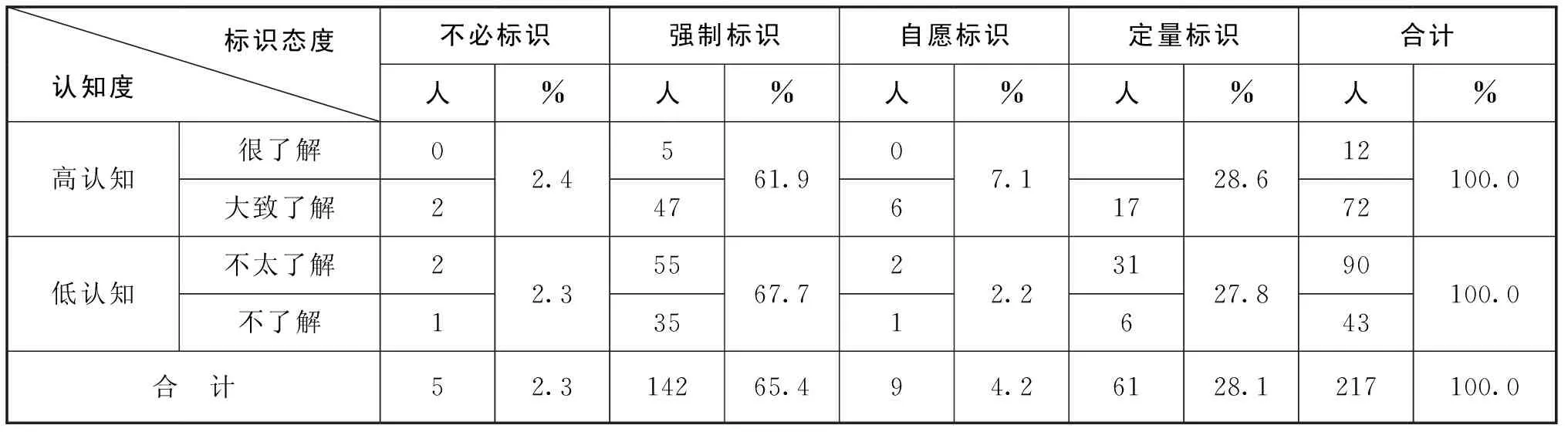

(1)转基因食品认知度与标识方式。对Q5与Q1的关联统计结果表明:在职业群体样本中,无论是高认知还是低认知,认为不必标识和自愿标识的比例均较低;认为强制标识的比例均最高,认为定量标识的比例其次(见表4)。

相对而言,高认知者认为强制标识的比例(62%)小于低认知者的该比例(68%),表明认知程度较低者,对转基因食品的强制标识要求更高。相应地,高认知者认为不必标识、自愿标识的比例高于低认知者的该比例。

表3 基于认知度的转基因饲料标识态度

表4 转基因认知度与标识方式的关系

与2015调研比较发现:无论是高认知还是低认知,要求对转基因食品强制标识的比例有所上升,分别由55%和58%上升到62%和68%;反之,选择自愿标识的比例,分别由9%和3%下降到7%和2%;选择不必标识的比例都很低,均不到3%;选择定量标识的比例,无论是高认知还是低认知均有所上升,分别由14%和10%提高到28%左右,反映出当前标识方式中除了强制标识外的另一个明显的变化趋势[1]。

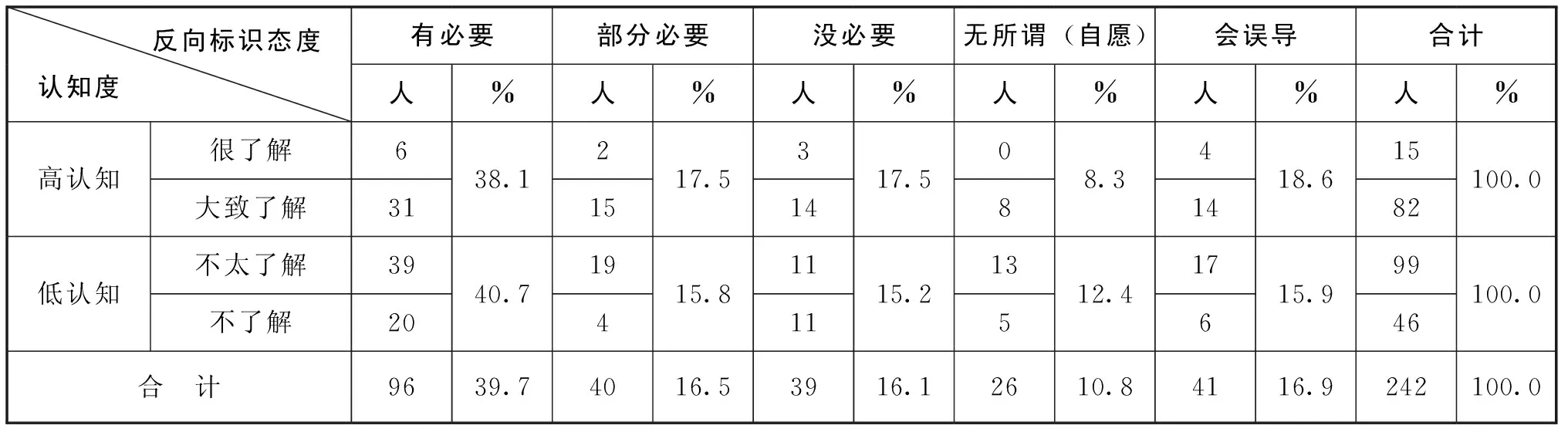

(2)转基因食品认知度与反向标识。对Q6与Q1的关联统计结果表明:在职业群体样本中,针对传统食品标注非转基因食品(即反向标识),认为有必要的比例较高,达39.7%,如果加上部分食品有必要的比例(16.5%),则认为必要的总体比例更高,约占一半;反之,认为没必要和自愿的比例较低,分别为16.1%和10.8%;认为反向标识会误导消费者的比例为16.9%(见表5)。

表5 转基因认知度与反向标识的关系

相对而言,低认知者认为有必要的比例(40.7%)略高于高认知者的该比例(38.1%);高认知者认为反向标识会误导消费者的比例(18.6%)略高于低认知者的该比例(15.9%)。

4 结论与启示

常规统计分析存在缺乏置信度检验等局限性,但具有通俗的相对优势,特别是在针对转基因“神秘”特色而需要公众容易理解的社会环境下,常规统计结合重点访谈,能够直观显示统计规律或现象、分析规律或现象与变化趋势背后的原因以及所蕴含的意义,以利获取对转基因食品标识现状的基本判断及其未来政策调整的启示。

4.1 职业群体对转基因食品的认知度有待提升

调研发现:职业群体对转基因食品生产原理的知晓程度总体偏低,表明即便是高文化素质群体,对转基因食品的了解程度也仍然偏低;与两年前的同类调研相比,该类群体对转基因食品的认知度不升反降。

造成这一“反常”现象的原因,除了存在由于样本不同而产生系统误差外,主要应归咎于转基因食品遭遇的社会环境。从近年来的转基因食品社会舆情、“反转”谣言通过微信等新媒介大量传播,以及中国转基因作物种植面积及其国际份额不增反降等多方面的事实,也可以佐证统计上的“反常”结果。

对转基因食品越了解,就越容易消除对转基因食品的恐惧,且对标识的要求相对宽松[1]。转基因食品进入市场虽已有20余年的时间,但中国本土生产的只有木瓜和利用进口大豆加工生产的大豆油,因而总体而言仍属于新生事物。随着转基因食品国际竞争力及其对食品、营养、环境影响的不断扩大,转基因食品产业化并规模化融入国内市场已成趋势,因而,为了应对食品与营养、资源与环境所面临的挑战,就应当提高转基因食品的认知度。认知度的提升,有助于形成对转基因食品的理性思维和对谣言鉴别力的提高,进而有利于消除或减轻对新生事物的神秘感与“恐新症”,创造客观公正的舆论及市场环境。提高对转基因食品的认知水平,既是科学理性问题,如消除潜在食品安全,又涉及非理性问题,如哲学社科学术界充斥的转基因“非自然”“愚弄上帝”思潮[14]以及网民情绪化反应等,因而转基因食品产业化过程是一项长期而艰巨的新旧产业及政策的博弈过程。

4.2 转基因食品标识成本态度与认知度的关系尚不显著

职业群体样本中的90%以上认为转基因食品需要标识,较两年前同类调查的该比例有所提高。标识无疑会增加成本,导致不同程度的价格上升,并最终转嫁到消费者身上。当调查提醒标识背后的此种“假设”时,仍有90%以上的被调查者认为转基因食品需要标识——包括强制标识和定量标识,持不必标识和自愿标识的比例不到10%;而且高认知者与低认知者认为需要标识的比例相差不大,微小差别在于低认知者认为需要标识的比例略高于高认知者的该比例。

导致转基因食品标识成本态度与认知度的关系并不显著的原因:一方面是因为职业群体普遍对标识成本的复杂性缺乏充分认识;另一方面也是因为,在职业群体的恩格尔系数普遍较低、对食品价格敏感性下降的情形下,转基因食品与非转基因食品从价格上对单个消费者的影响差别不大。由重点访谈得知,在选取需要各类标识时,多数未考虑到因为标识引起的食品价格上涨问题,佐证了这一“不显著”现象。但是,作为宏观产业政策主体的国家,在调整转基因食品标识需要与否以及采取何种标识方式的政策时,就必须考虑到标识造成食品生产、流通及监管成本的大幅度提升,及其对产业和消费者整体带来的影响。

4.3 职业群体的标识要求落后于国际标识政策

中国当前采取的定性强制标识方式及其群体诉求普遍严苛于国际通行做法,甚至苛刻于国际公认的对转基因食品监管严格的欧盟。以对待用转基因饲料喂养生产的产品是否需要标识的态度为例,在职业群体样本中,认为用转基因饲料喂养的动物性食品需要标识的比例高达86.6%;与欧盟、巴西等豁免标识政策“接轨”的认为不需要标识的比例仅为5.5%。这表明:即使是职业群体,也并未充分理解转基因食品与传统食品的实质同等性。因为,即便是对转基因食品采取基于过程管理模式的欧盟,对用转基因饲料喂养动物来生产的产品,也采用了“豁免”标识方式即不用标识。

从逻辑上讲,标识与知情权有关而与安全性无关。例如欧盟等制定转基因标识法就宣称是为了给消费者“选择食品的自由权”,而与食品安全无关[12]。但在2015年新修订的《中华人民共和国食品安全法》中增加规定:生产经营转基因食品应当按照规定显著标示(第69条)。这便是政策上的模糊性,容易产生误导——似乎转基因食品存在安全性问题——与“通过政府监管并批准上市的转基因食品是安全的”政策产生了逻辑上的矛盾。

可见,在对待转基因饲料有关标识方面,国际普遍性的“豁免”做法值得借鉴。与此同时,在对待转基因食品标识等复杂性问题方面,真理不一定掌握在多数人手里,政策制定者对此应有清醒的认识、妥协的策略以至“满意型”决策——可以界定为:“标识法的刚性、民意的柔性、转基因食品应用实践的理性”的三结合、三统一政策。

4.4 定性强制标识根深蒂固,定量标识可为过渡

针对通过政府监管并批准上市的转基因食品,在职业群体样本中,大多数 (62%)认为需要强制标识,有超过1/4(28%)的人认为需要定量标识;只有不到7%的人认为不必标识 (2%)或自愿标识 (4%)。可见,与目前中国转基因食品标识政策相对应的强制标识已是多么“深入人心”;作为国际较为通行的定量标识尚未具备广泛的“群众基础”。

在中国转基因食品作物种植的国际市场份额微乎其微的境况下,定性强制标识政策的模糊性和不具可操作性的弊端已经显现[10]。通过政府监管并批准上市的转基因食品,从逻辑上证明已经是安全的,但为了满足知情权与选择权,又不惜成本进行检测、标识,容易被公众认为不安全或存在潜在安全问题——最典型的说法就是“现在安全,保证不了千百年也安全”。无论含有多少转基因成分,哪怕只有万分之一,也要标识出来,本身就不具备可操作性。因而,从目前的定性强制标识过渡到国际普遍通行的定量强制标识,已呈不可避免态势;但能否直接过渡到自愿标识或不必标识,尚不具备现实的民意基础。

非转基因食品标识与转基因食品标识是同一问题的两个侧面。与以上转基因食品正向标识强烈程度对应的是:非转基因食品的反向标识同样盛行,如世上本无“转基因花生”,一些商家却在其产品上标注由非转基因花生生产。在职业群体样本中,认为传统食品有必要标注非转基因食品的比例高达近一半;只有16%的被调查者认为没必要。认为反向标识会误导消费者的比例为16.9%,这少部分群体应是从本质上认识到转基因食品的正向标识与非转基因食品的反向标识两者的真实含义与后者的“噱头”。如何协调正反向标识,是留给政策研究与制定者的课题,也将是满足公众知情权与选择权的长期话题。关注转基因食品生产和消费大国——美国的转基因食品标识政策变化和新一代基因编辑技术发展趋势,有助于找到化解当前转基因食品正反向标识困局的另类途径。用“化解”意在表明,转基因食品标识的困局在相当长的时期内难以解决。新一代基因编辑技术的突破性进展与大规模产业化应用,能否使转基因食品标识在一定程度上失去意义?也将是转基因食品政策研究与制定者面临的新挑战。