文化互动视野下的“大华语”概念新探*

——兼谈华语社区词的文化间性

2018-12-04苏新春

田 静 苏新春

内容提要:文章分析了“大华语”各个变体形成过程中涉及的文化过程,并借助文化间性理论梳理了“大华语”的内部构成,剖析了“大华语”概念层次,指出现有的研究多围绕“作为母语和国家/地区官方语言、标准语言的华语”以及“作为民族语言的华语”的层次展开,“作为世界语言的华语”同样具有研究价值,应为“大华语”未来研究的方向。

一、“大华语”的文化背景及其内部文化互动的实质

“大华语”由“华语”发展而来。国内的华语研究始于20世纪80年代。20世纪末,周有光等人建议将“华语”定义为“全世界华人的共同语言”[注]周有光:《语文闲谈》(上),北京:三联书店,1995年。,提出了“全世界华人共同语言”这一论题。郭熙通过对“华语”这一概念与“汉语”“国语”“中文”“普通话”的对比,进一步明确了它的定义——以现代汉语普通话为标准的华人共同语,[注]郭熙:《论“华语”》,《暨南大学华文学院学报》2004年第2期。并对华语研究的性质、意义和任务进行了详细说明。[注]郭熙:《论华语研究》,《语言文字应用》2006年第2期。陆俭明、李宇明、周清海等人倡导“大华语观”并定义了“大华语”概念,总结了“大华语”的现状、预测了“大华语”的发展趋势,并提出了“大华语”研究的新课题;认为,海内外各地区的华语都可以看作是“大华语”的变体并进一步将“大华语”变体分为五类,即内地普通话,台湾省“国语”,香港、澳门地区的华语,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、文莱等国的华语以及其他地区的华语。[注]李宇明:《大华语:全球华人的共同语》,《语言文字应用》2017年第1期。

从“大华语”概念酝酿的起始时间点来看,20世纪70年代末适逢1949年后第一次移民潮,这为现代海外华人社区的形成、海外华语的规模化奠定了基础,移民的迁徙过程也是文化流动的过程;从“大华语”主要变体的空间分布来看,内地、港澳台地区、海外各华人社区文化接触与交流的背景各不相同,这些各具特色的文化背景共同构成了“大华语”的文化背景,以语言为形式边界形成了“大华语”文化圈。基于此,本文认为理解“大华语”的内涵可以引入文化学视角,一方面通过文化传播方式分析“大华语”变体形成的文化背景,一方面借助文化间性理论揭示“大华语”内部文化互动的实质,并由此提出现有“大华语”研究应关注的研究角度。

(一)“大华语”变体形成的文化背景

文化传播分为纵向的文化传承与横向的文化扩散两类,前者指文化的代际传播,后者强调文化在空间上的传递,“在历史上往往通过移民、战争和征服而带到新的地点”[注]王恩涌:《文化地理学导论——人·地·文化》,北京:高等教育出版社,1989年。。

“大华语”文化圈的形成在一定意义上可以说是文化传播活动的直接产物,涉及的文化过程既包括时间维度上“普通话/华语/国语”使用者的代际传承,也包括空间维度上与外来文化或迁入地文化等异质文化的接触、交流与融合。值得注意的是,在各种“大华语”变体的形成过程中,文化传承是共有的传播方式,而文化扩散形式则有所差别。海外“大华语”变体形成的基础是成规模的移民活动,其相应的文化扩散形式为迁移扩散,扩散行为的主体是迁出地的文化(源文化)作为源文化载体的华人群体与当地其他群体的交往过程中,源文化一方面向迁入地扩散,一方面适应迁入地的文化,被迁入地文化影响;内地、港澳台地区变体形成过程中也有文化扩散行为的发生,其主体是外来文化,受体是本土文化,在文化接触交流中,不同文化之间的兼容性以及特定的社会需求使得外来文化的某些事象在本土文化中找到了易于嫁接之处,通过传染扩散、等级扩散或是刺激扩散等方式融入本土文化。内地普通话、台湾省“国语”及港澳地区华语并非语言的地域变体,它们的形成取决于外来文化在本土的扩展扩散是否自然发生、扩展扩散的文化主体来源以及作为主体的外来文化对本土文化的影响程度。非自然发生的扩展扩散主要是由殖民等方式带来的,如1895~1945年台湾日据时期、1841~1997年香港英统时期以及1887~1999年澳门葡据时期,文化主权丧失,殖民者文化长期强制性地与本土文化接触,使三地本土文化中留下了各自特有的殖民文化痕迹,在语言层面体现为台湾省“国语”词汇中留有大量日源外来词、香港地区习惯使用中英夹杂的“港式中文”等现象。

(二)文化间性与“大华语”内部文化互动的实质

“文化间性”由哈贝马斯(Jürgen Habermas)首次提出,以差异哲学、“他者”理论、视域融合与交往行为理论为哲学基础。[注]蔡熙:《关于文化间性的理论思考》,《大连大学学报》2009年第1期。国内学者将其定义为“一种文化在与他者相遇时或在与他者的交互作用中显出的特质”,这种交互作用特质的产生是因为,每一种文化都有自身的系统特质,当与其他文化系统相遇时,其实是以自身系统的特定视域出发理解对方,这个特定视域不可能与对方的视域完全吻合,只能是两种视域的融合。[注]王才勇:《文化间性问题论要》,《江西社会科学》2007年第4期。在文化扩散过程中形成的各个“大华语”变体,即为同一种源文化和不同的异质文化交互作用的产物。以海外华人为例,对于境内华人,他们是代表海外视域的他者,根据生活居住地的不同,可以代表东南亚视域、北美视域,或者更具体的,如泰国视域、印尼视域、加拿大视域等,但对于他们居住地的原住民而言,他们又是代表非泰国、印度尼西亚、加拿大视域的异己,他们携源文化与异质文化互动,实现了两种视域融合的文化对话,这种视域融合的文化对话在语言中的体现最为明显。

通过对“大华语”涉及的具体文化过程及文化特质的描述与总结,我们发现现有“大华语”的研究角度有待补充。第一,若从文化扩散带来的影响的角度来看,“大华语”文化内部受到的影响一方面包括源文化通过迁移行为扩散到迁入地与当地文化接触时受到对方文化的影响,一方面包括外来文化通过扩展扩散行为对本土文化的影响;而“大华语”文化对外的影响一方面包括源文化作为文化迁移扩散行为的主体对迁入地文化的影响,一方面包括源文化作为扩展扩散行为的受体被动接收外来文化时给予对方文化的反作用力。目前,语言学领域“大华语”的研究多探索前一类“大华语”受到的异质文化的影响,对于“大华语”对异质文化的影响少有涉及。第二,若从“大华语”动态、交互的文化间性特质着眼,每种华语变体文化都代表两种或多种不同视域的融合,每一种变体的特点理论上只有在与“大华语”圈其他变体的对比中才能完全凸显。目前,语言学领域的研究常采用静态的同异比较法,且多数情况下仅与“大华语”的普通话变体相比,这种研究方法得到的文化特点并不全面,且没有触及文化或者语言交互作用的实际。

二、“大华语”的内部构成与“大华语”概念的层级结构

(一)“大华语”的内部构成

由于“大华语”的“共同语”性质及其作为语言的类概念的特点,根据其在使用国家、地区的语言地位,我们将“大华语”内部脉络层次梳理如下:

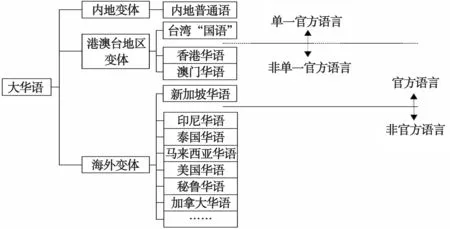

图1 “大华语”内部构成示意图

图1中第一层的划分依据是文化接触形式。这里的“内地变体”实际为“大华语”的本体、基础,出于同位概念名称统一性的考虑将其称为“变体”。其涉及的文化接触形式主要是本土文化在文化交流过程中与异质文化的均质接触,本土文化在接触过程中根据需要吸收、消化异质的外来文化;港澳台地区变体形成过程中涉及的文化接触形式与内地变体的不同之处在于,在近现代较长时期内,这三个地区的本土文化都曾被动地被外来文化强势侵入,受某一种外来文化的影响较深、较广;海外变体涉及的文化接触形式和人群的迁移有关,源文化随迁移的人群扩散至海外各地,并作为文化传播的主体在与迁入地文化的接触中主动适应迁入地文化。

第二层的划分依据是解读文化的融合视角,不同的融合视角对应不同文化背景下不同的语言变体。内地变体即普通话,代表本土文化特质保留得最完整的本体视角;港澳台地区变体涉及的文化接触形式相似,但具体的融合视角不同、受不同的殖民文化影响,台湾省“国语”体现台湾省本土视角以及对于较多的日本文化要素的观察与吸纳、香港地区华语体现了香港本土视角及其对于较多的英国文化要素的观察与吸纳、澳门地区华语则体现了澳门本土视角及其对较多的葡萄牙文化要素的观察与吸纳;海外变体伴随本土文化在不同的迁入地接触不同的迁入地文化,形成相互区别的融合视角。理论上讲,凡华人群体性迁入并长期聚居的海外地区,也就是海外“华人社区”[注]张维耿在《不同华人社区词语差异浅论》一文中定义了“华人社区”:当今世界上有不少华人聚居的地区,最集中的除我国本土(包括内地、台湾省、港澳地区),还有新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国等国的华人区,美国的唐人街区等。这些地区的华人在内部交际时使用华语(尽管是带方言色彩的华语或者就是某种汉语方言),多数地区还有自己的华文报纸和华文书刊。这些华人聚居之地可统称为华人社区。,都会形成各具特色的“大华语”变体,图1中海外变体列举了海外华人人数最多的7个国家,已有的“大华语”研究对新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚的华语关注较多,美国、加拿大华语常合并为北美华语一起讨论;而秘鲁华语暂未有人调查研究,秘鲁华人在居住国政治地位较高,与东南亚华人在居住国经济上富有而政治上缺乏影响力形成对比,因而值得探讨。需要说明的是,这一层的划分只是理想状态的划分,在现实中,这些具体的划分需要在全面调查的基础上进一步调整。

根据这些“大华语”变体在使用国家、地区的地位,我们将所有的理论上存在的“大华语”变体首先归为官方语言和非官方语言两类,官方语言又分为单一官方语言和非单一官方语言两类,从单一官方语言到非官方语言,体现不同变体在其使用区域政治竞争力的递减。在华语变体作为官方语言的5个地区(或国家)中,普通话和台湾省“国语”是作为唯一官方语言使用的;中国香港、澳门地区的华语及新加坡的华语则作为官方语言之一使用:香港的官方语言(严格来说称作“法定语言”)包括中文和英文,实施“两文三语”政策,即书面上使用中文白话文和英文,口语上使用粤语、普通话和英语;澳门地区的官方语言包括中文和葡萄牙文,实施“三文四语”政策,即书面上使用中文白话文、葡萄牙文和英文,口语上使用粤语、普通话、葡萄牙语和英语;新加坡的官方语言包括英语、华语、马来语和泰米尔语,其中英语为第一官方语言。

(二)“大华语”概念的层级结构

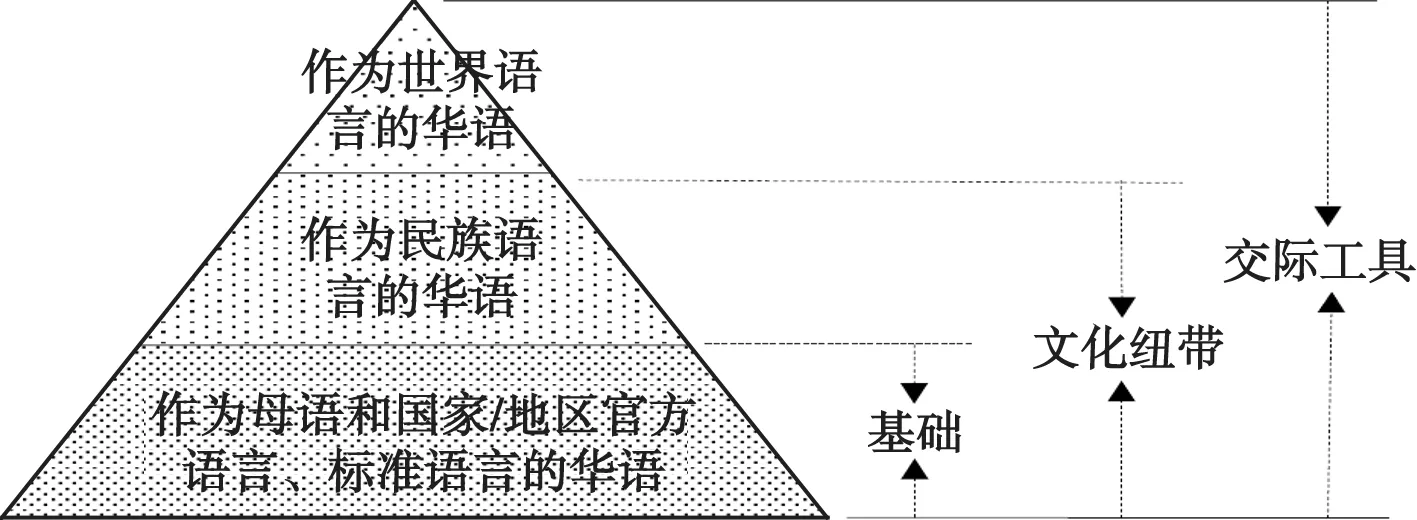

参考贾益民从语言学的角度提出了“大华语”的三个层次及上文对大华语内部脉络层次的梳理,本文对第一个层次稍作限定、调整,给出“大华语”概念的层级结构(见图2):

图2 “大华语”概念的三个层次

这三个层次对应的语言使用地域逐级扩大,对应的使用人群逐层增多。第一层次为“作为母语和国家/地区官方语言、标准语言的华语”,是“大华语”概念的核心与基础,对应的使用国家包括中国和新加坡,涵盖普通话、台湾省“国语”、香港、澳门地区华语四种变体,对应使用人群为这些地区的华人。语言的官方地位确保了这些华语变体各自具备较为完善的语言维护系统,在使用中表现出较高的规范性,普通话和台湾省“国语”作为所在地区唯一的官方语言,语言维护系统最为完善,其中普通话被普遍视作“大华语”的“本体”,是基础中的基础。

第二层次为“作为民族语言的华语”,对应的语言使用地域扩展到海外各华语区,使用人群扩展至全球华人。在这些华语变体的使用人群中,既包括以华语为母语的华人,也包括以华语为第二语言、第三语言的华人。这些使用熟练度不同、规范程度不同的各种华语变体都体现了与不同异质文化互动的同质的文化视角,这种同质文化在语言活动中发挥了纽带作用,形成以语言为界的“大华语”文化圈。“作为民族语言的华语”也是“大华语”的文化圈概念。

第三层次为“作为世界语言的华语”,对应的语言使用地域不限于华语区,使用人群也不限于华人群体,使用人群中加入了华人以外的华语使用者。这些群体使用华语交际的对象既可以是第一语言为华语的华人,也可以是其他的华语使用者。在这一层概念中,“大华语”的工具属性最为明显,强调使用、重视交际中的功能而非形式,这与“英语作为通用语”(English as a Lingua Franca,简称ELF)概念的本质是一致的。塞得豪佛(Barbara Seidlhofer)将ELF定义为“不同第一语言的人之间使用的英语,对这些人而言,英语是所选择的交际工具,而且是唯一的选择”[注]Barbara Seidlhofer,Understanding English as a Lingua Franca: A Complete Introduction to the Theoretical Nature and Practical Implications of English Used as a Lingua Franca,Oxford:Oxford University Press,2011.。参考该定义,我们将“大华语”概念的第三层次解读为:不同第一语言的人使用的华语,华语是他们选择的交际工具,而且是相对最优的选择。这里我们将“唯一”调整为“相对最优”,主要是考虑到英语的国际地位,不同第一语言的人使用华语交际的双方有较大可能也同时掌握了英语,但出于使用习惯以及沟通效能等方面的考虑,倾向于使用华语交际。同理,随着“大华语”的传播推广,未来或现在可能已经出现了不同第一语言的人使用英语交际的双方同时掌握华语的情况,这种情况下,英语也并不是他们“唯一”的选择。

现有的“大华语”定义与相关研究大多止步于第一、二层概念,少有对“作为世界语言的华语”的研究,这与目前“大华语”使用者中华人以外的使用者所占比例较低有关,但这一层级的研究也非常重要,应当引起重视。一方面,“大华语”各个变体使用人数总数居世界第一,各变体背靠的国家、地区以及华人团体具有较强的政治、经济、文化竞争力,吸引着越来越多的非母语的学习者,可以说“大华语”具备发展成为世界通用语言的潜质;另一方面,华人以外的华语使用者为“大华语”研究提供了丰富多样的他者视域,可揭示“大华语”各个变体形成过程中文化互动的内在机制。

三、“大华语”时代社区词的文化间性

“社区词”概念由田小琳首次提出,指“由于社会背景不同,社会制度、政治、经济、文化的背景不同,以及由于背景不同带来的人们心理因素差异,而产生的适应本地社会区域的词语”,“社区词语的外延主要指香港地区、澳门地区、台湾省以及海外华人社区所流行的词语”[注]田小琳:《现代汉语词汇的特点》,《93国际语文教育研讨会论文集》,香港:香港大学,1993年12月。。从定义中可以看出,社区词是“大华语”各变体词汇中存在差异(非通用)的那部分词汇,换言之,社区词是能够反映各变体文化间性的词汇。

我们说社区词体现文化间性,并不是说社区词就是文化词,两者之间有较大的区别。文化词被定义为:含有某种特定文化意义的词,是文化在语言词汇中直接或间接的反映。如“梅”“松”“竹”等词含有“高风亮节”“清雅情操”之义。[注]语言学名词审定委员会:《语言学名词》,北京:商务印书馆,2011年。社区词中也含有特定的文化意义,但不同之处在于,这种特定的文化意义是在一种文化与另一种文化发生交互作用时,在与他者的关联中产生的,体现交互双方融合的视域。

社区词的文化间性主要有两种呈现形式。一种是指社区词所反映、代表的文化事象。(1)是异质的;(2)在某个或某几个社会区域中特有,在其他社会区域中没有完全对应物。这种文化间性是显性的,可直接通过单独的词及词义推知。另一种指社区词的理据性中体现的语言文化心理在某个或某几个社会区域中具有的特点在其他社会区域中表现出不同的特征。这种文化间性是隐性的,需要通过对不同社会区域社区词的系统整理与分析发现规律。以下分别举例说明:

(一)从社区词中的新词看“大华语”文化与异质文化互动的领域

社区词反映的特有文化事象在文化接触过程中被观察到并被吸收的过程也是文化扩散的过程,其在语言层面具体表现为“大华语”中新词语的诞生,它包括借词和新造词两类,其中借词的形式以音译为主,也包括意译词、直译词、音义兼译词、形译词等。这些新词往往先产生于某一华语区或几个文化接触背景相似的华语区,随着各华语区之间的交流沟通而由单区独用发展为多区共用(见例1~2)。

例1 :杯葛(抵制)、巴刹(菜市;集市;综合市场)、扛龟((1)在博彩活动中失利;(2)泛指失败)[注]词例均引自李宇明主编的《全球华语大词典》(北京:商务印书馆,2016年)。

例2 :鱼干女(生活懒散,对恋爱、结婚提不起兴趣的女子)、热裤(一种女式紧身超短裤)、百家乐(一种以扑克牌为赌具的博彩方式)、便当(盒饭)

例1中的三个词均为音译词,“杯葛”音译自英语boycott,使用于中国港澳台地区及新加坡、马来西亚等国华语区;“巴刹”音译自泰语Barsat,使用于东南亚等国;“扛龟”也是音译词,情况较为复杂,为英语skunk的日语音译スカンク传入中国台湾省再音译而来。

例2中“鱼干女”为意译日语词,使用于中国台湾省等地;“热裤”直译自英语hot pants,使用于中国港澳台地区和新加坡、马来西亚等国;“百家乐”为音义兼译词,译自英语baccarat,使用于中国澳门等地区;“便当”为日语形译词,使用于中国台湾省和新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、日本等国家的华语区。

无论是语音上的模仿、词形上的借用,还是语义上的复制,这些新产生的社区词大多是在异质语言文化的影响下产生的。透过反映特有文化事象的这些社区词的词义聚类,我们还可以聚焦“大华语”圈内不同华语区生活环境、文化背景中存在差异的领域。参考《现代汉语分类词典》[注]苏新春:《现代汉语分类词典》,北京:商务印书馆,2013年。中的分类体系,借入和新造的社区词根据语义的不同,可以分别划归生物、具体物、抽象事物、社会活动、性质与状态等类别,也可以进一步汇集成更细致的聚类,如“奥黛”(越南女子穿的传统服装)、“巴龙衫”(菲律宾男子穿的网眼花衬衫)、“百慕大裤”(原为百慕大岛上居民所穿的一种休闲短裤)可划入(具体物-生活用品-)服饰类,“天妇罗”(用鱼、虾、蔬菜等裹上面糊后油炸而成的一种日式食品,由葡萄牙传入中国港澳地区)、“哥罗面”(一种马来西亚沙捞越等地人们常吃的干拌面)可划入(具体物-食用品-)食品类,“大宝森节”(印度兴都教信徒纪念神明苏马巴廉的忏悔日,在1~2月间月圆的那一天)、“达雅节”(马来西亚达雅族庆祝丰收的节日,马来西亚规定6月1日和2日为达雅节公假)、“水灯节”(泰国传统节日,在泰历十二月十五日。当晚人们在河、湖中漂放点燃香烛的水灯,表达对水神的感激之情)可划入(时空-时间-季节-)节假日类,等等。这些为指称异质文化事象而直接从外语中借入或新造的社区词的语义聚类反映了“大华语”文化与异质文化在互动中发生关联的具体领域及文化交流的广度;若对每种聚类词的数量进行统计,还可进一步揭示“大华语”文化与异质文化互动的特点,语义分类越细致,从社区词中得到的对于文化互动过程的反馈就越准确。

(二)从社区词不同的词语理据特点看“大华语”文化心理的差异

根据语义学家乌尔曼(Stephen Ullmann)的分类,词语的理据包括语音理据、形态理据和语义理据。这里选取了形态理据和语义理据讨论不同社会区域造词和词语使用心理的差异。

一个词具有形态理据性,是指可以从它的构词语素的意义推知整个词的意义。由于“大华语”社区词的主要书写形式是汉字,汉字形义一体的特征不仅赋予单个语素理据性,还为语素复合、派生成词提供了依据,因而大部分社区词都具有形态理据性。但社区词借入的音译词是例外。如音译自泰语的“冬阴功”完全无法从其构成成分中推出“酸辣虾汤”的词义、音译自日语的“沙西米”也不可能从其构成成分中解读出“生鱼片”的含义。在海外华语区的社区词中,外来词、特别是音译词占有较大比例,中国港澳台三地的社区词中有不少音译外来词,但所占比例稍小,内地社区词直接借自外语的词极少,多从其他华语社区间接借入。不同华语社区吸收音译外来词的比例反映了不同社区的华人群体对于外来词或开放或保守的不同心理。社区词中的缩略词也能反映不同华语区人们造词心理的差异:一方面,不同华语区简缩同一词语有时会选取不同的语素,如“航空母舰”一词,中国内地缩略为“航母”,中国台湾省缩略为“航舰”,新加坡、马来西亚等国缩略为“空母”;又如“通货膨胀”一词,内地缩略为“通胀”,台湾省缩略为“通膨”。另一方面,同一词语或词组在有的华语区可以简缩,在其他华语区不能简缩,如“儿童玩具”“秋天的台风”“消费者保护”在中国台湾省缩略为“童玩”“秋台”“消保”,在其他地区则不能缩略。具有形态理据性是缩略词成立的前提之一,因此当缩略有可能影响词义理解时,人们会倾向使用原来词义透明度较高的词形。

语义理据来自语言中的明喻和暗喻。不同华语区的人们描述某一事物、现象或状态时,更倾向于选用自己生活环境中更熟悉的事物来建立联系;在这种联系中,也可以看出造词者不同的心理。如新马泰等国的社区词“蕉风椰雨”,既指东南亚等地的热带风光,也指在这里经历过的风雨险阻,反映了造词者的生活环境;中国台湾省的社区词“鲔鱼肚”指胖人凸起的肚子,鲔鱼主要见于低中纬度海区,在台湾省较为常见,该词也有通用的同义表达形式“啤酒肚”,因啤酒在各华语区更为常见,因此该表达成为通用词。在香港地区,比喻构词非常常见,本体和喻体建立联系的方式也多种多样,如“大闸蟹”(形容小股民)、“醉猫”(比喻喝醉的人)、“甘草演员”(指在戏剧、影视中能担任各种配角的演员)、“倒吃甘蔗”(比喻做事越来越顺利)、“喉笔”(指消防软管和消防喷枪)、“大颈包”(指甲亢),等等,这反映了在出版自由的大环境影响下,人们的造词心理趋于形象化。

无论是词义此有彼无的差异、还是词语理据中体现的造词和词语使用心理的差异,都是对创造和使用它们的全球华人的生活环境及文化背景的差异性的反映,也是对“大华语”文化间性特质的反映。随着各华语区之间交流的深入,而这些体现差异的社区词,一方面使用范围会不断扩大(填补语义空位),另一方面也会在不同华语区形成竞争(同义表达形式的竞争)。社区词对“大华语”文化背景的反映即体现了这种能够从语言事实中追索文化事实甚至文化模式的功能。不仅在词汇的层面,“大华语”语法(全球华语语法)、语用中也应蕴藏着文化接触、文化互动的痕迹,有待进一步探索与研究。