同一世界的多元理解:国际格局的四种分析模型及其比较研究

2018-12-04游启明

游启明

内容提要:文章系统分析了均势模型、领导长周期模型、大国分化模型及无极化模型四种理解国际格局的基本认知框架的特点及其在塑造国际关系中的作用,提出未来构建国际关系体系,首先可以利用大国分化模型;其次既要坚持通过实践检验国际格局的理论模型,又要坚持利用正确理论理解和改造国际关系现实。

一、问题的提出

国际格局指行为体间形成的一种稳定的权力对比状况。国际格局对国际关系实践具有重要影响:首先,会影响行为体的互动。有学者认为,两极格局最具稳定性。因为在该格局下,国家间的互动规则清晰,关系具有可预测性,不会出现大国间战争。[注]Roth A. I.,Structure and Stability Reconsidered,European Journal of International Relations, Vol.17,No.3,2011, p.567-584.其次,国际格局能触及国际秩序的存废。国际秩序“是各种国际行为体在一定控制形式下进行有规则互动而形成的集合体”[注]〔美〕罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁,等译,乔娅,校,上海:上海人民出版社,2008年,第32页。,它包括多种多样的实体、有规则活动和控制形式。国际格局是国际秩序的一种控制形式,当国际格局改变时,国际秩序也会随之变动。如明治维新后,日本国力大增,东亚地区的国际格局从中国主导的单极变为中日权力相当的两极,这使东亚原有的朝贡型国际秩序无以为继。最后,会影响一国的对外政策选择。如在单极格局下,超级大国与其他国家的权力差距致使其他国家不管是通过内部提升权力的做法、还是与其他国家结盟的方式都不能有效制衡超级大国,因此制衡超级大国就不是一项明智之举。[注]Randall L. Schweller,Xiaoyu Pu,After Unipolarity:China's Visions of International Order in an Era of U.S. Decline,International Security,Vol.36,No.1,2011,pp.41-72.又如,当一国推断国际格局会朝无极化演变时,该国就应该提升自身的适应性和灵活性以应对各种结构层面的治理挑战。[注]Haass, R. N.,The Age of Nonpolarity:What will Follow U.S.Dominance,Foreign Affairs,Vol. 87,No.3,2008,pp.50-53.有鉴于此,准确描述和预测国际格局的类型、稳定性及演变逻辑,就成为国际关系理论界和实务界的分内之事。

准确描述和预测国际格局的类型、稳定性及演变逻辑有风险。因为,现实的复杂多变使得国家在描述和预测的过程中可能会忽视重要因素,从而错误地估计国际格局,进而导致对外政策失误。为此,可以利用理论模型描述和预测国际格局。因为,理论就像一面放大镜,能够清晰地反射现实中值得注意之处,它还能让人穿过现实的迷雾,找到正确方向。均势模型、领导长周期模型、大国分化模型及无极化模型四种描述和预测国际格局的主要理论框架从逻辑上涵盖了国际格局的类型、稳定性及演变趋势,为国际关系研究者和实践者认识和想象国际格局提供了认知工具。本文将叙述和比较四种理论框架对国际格局的类型、稳定性[注]稳定性主要指大国间无战争状态以及国际形势没有出现无规则可循的“失序”状况。及其演变逻辑。

二、四种模型的阐释

均势模型、领导长周期模型、大国分化模型和无极化模型对国际格局的四个方面——类型、稳定性、变化的原因以及转换机制中的全部或几个都有论述。

(一)均势模型

均势模型视均势为国际格局的常态。均势是“一种任何一个大国都不享有主导地位和不能够对他国发号施令的事态”[注]Bull,H.,The Anarchical Society:A Study of Order in World Politics,New York:Columbia University Press,1977,p.87.。“极”是测量均势格局的类型的重要概念,指一个国际体系中大国数量的多少。当有两个大国时,此时的国际格局为两极;当存在三个或以上的大国时,此时就是一种多极格局。根据定义可知,不会存在一个大国权力超群的单极结构,因为它与均势格局下大国间权力均衡的定义相矛盾。摩根索认为,权力均衡是“由无政府状态下追逐权力的各国所促成”[注]〔美〕汉斯·摩根索:《国家间政治——权力斗争与和平》,徐昕,等译,北京:北京大学出版社,2006年,第219~223页。;华尔兹则认为,只要国际体系保持无政府状态、国家以安全为目标,均势就能自动形成。[注]Walt,K.N.,Theory of International Politics (1st ed),Boston,MA:McGraw Hill,1979,p.134,pp.140-145.当然,该模型认为,虽然均势总体上能够维护无政府体系的完整,但在不同类型的均势格局下,国家间关系的稳定程度也会各异,而不同的均势论者对两极稳定还是多极稳定的辩论则持不同的立场。

第一种,两极稳定说。这种说法觉得,尽管无政府体系下的国家形式上是平等的,但在权力分配上则有实质上的不平等,而这种实质上的不平等也有益处。因为,如果国家间权力完全平等,它们的关系要么因为无法达成共识而充满暴力;要么则会出现极端专制的情况。所以有几个国家的权力高于其他国家的“小数量系统”的优势。[注]Walt,K.N.,Theory of International Politics (1st ed),Boston,MA:McGraw Hill,1979,p.134,pp.140-145.首先,少量的大国能建立一种“寡头垄断”结构,稳定国家间的关系;其次,少量的大国意味着大国间的关系对数少,彼此的交易成本低;最后,少量的大国意味着它们拥有广泛的系统利益,有利于达成一些维护系统稳定的协议。“小数量系统”的这些优势表明,在一个均势格局中,大国的数量越少越好,有两个大国的两极格局是最稳定的。理由是:第一,“简单导致确定,确定巩固和平”[注]Mearsheimer J.J.,Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War,International Security,Vol.15,No.1,1990, p.7.。在两极格局中,两个大国的权力对比清晰,各自的利益范围明确,彼此不会对对方维护核心利益的能力和意志出现误判从而引发冲突。冷战时期的美苏两国都清楚并尊重各自的核心利益范围,美国没去浸染苏联在东欧的利益,苏联也没打破美国在西半球的“门罗主义”,最终两国没有因为侵犯对方的核心利益而引发冲突。第二,两极格局下,两个大国不但能清晰地确认对方引发的威胁并快速应付;而且,两国在长期的互动中还能形成对彼此行为的预期。[注]Walt,K.N.,Theory of International Politics (1st ed),p185、182.冷战中的美苏经历过柏林危机、古巴导弹危机后,双方开始建立双边电话热线、海上相遇准则等行为规则,以使彼此行为具有可预期性。第三,由于两极格局下,两个大国主要靠提升内部权力制衡对方,而不用依赖盟友的帮助,因此联盟管理将变得容易;[注]Walt,K.N.,Theory of International Politics (1st ed),p185、182.相反,两极稳定论的提倡者认为多极格局将产生不稳。因为,多极不仅意味着大国间的对数关系增加,交易成本上升,不确定性因素增强,从而导致矛盾多发;[注]Saperstein A.M.,The "Long Peace" -- Result of a Bipolar Competitive World?Journal of Conflict Resolution,Vol.35,No.1,1992, pp.68-79.多极还预示着大国在处理系统性威胁时要面对“集体行动的困境”,从而有导致威胁失控的风险。法西斯德国崛起后,英国、法国和苏联因无法就对付德国威胁的协议达成一致,导致国际局势一步步滑向战争。而且,多极格局下,联盟管理会变得复杂,盟友间将面临“被抛弃”和“被拖入”的联盟困境,最终各国会因无法解决这个挑战而使局势恶化。[注]Snyder, Glenn H.,The Security Dilemma in Alliance Politics,World Politics,Vol.36,No.4,1984,pp.461-495.一战前,德国因为害怕失去奥匈帝国的帮助而支持其在巴尔干的立场,鼓励奥匈帝国挑衅俄国的行为最终点燃了“巴尔干火药桶”,把世界拖入战争深渊。

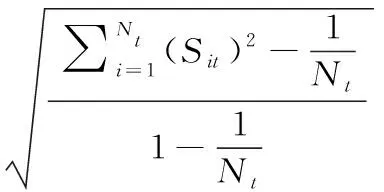

第二种,多极稳定说。该观点提倡大国数量越多越好,因为多极格局能通过两个机制实现稳定。第一,利益交叉机制。大国间的对数关系可以根据N(N-1)/2(N代表大国的数量)模型计算。随着对数关系的增加,大国间就会产生利益交叉的情况,这种状况能抑制体系中的“负反馈”,从而维护体系的稳定。比如存在A、B、C三个大国,A与B以及B与C有共同利益,而A与C存在矛盾;因为A、C和B都有共同利益,所以A、C会为了避免伤及与B的关系从而控制两国的矛盾,同时B也能为A、C提供了解彼此的沟通媒介。最终,三个国家间的利益交叉维持了体系稳定。第二,资源分散机制。每个国家的资源都有限,却需要满足很多要求,合理分配国家资源就成为一国治国水平的体现。在多极格局中,因为一个大国需要与很多其他大国互动,所以为保险起见,它不会把有限的外交资源全部分配到单一的双边关系中。当然,这不代表所有的互动关系会得到等额的资源分配。比如A、B、C三国存在军备竞赛。当A国增加军费开支时,B国因顾及对C国的防范,不会把全部军费开支都面向A国,这就降低了A、B两国军备竞赛的强度,保持了体系稳定。相反,在多极稳定说看来,在两极格局下,因为大国间利益交叉的缺失以及两国都把精力集中于应付对方,所以不存在有效的减压机制,从而将导致体系不稳。比如,在一个两极格局中,假如A、B两国存在军备竞赛。当A国增加军费开支时,由于没有其他顾忌,B国会投入比A国更多的军费以应对A国可能的威胁,这又将激起A国的进一步反制。最终,两国会进入一个军费开支的“上升的螺旋”中,从而导致冲突爆发或两极格局的崩溃。[注]Rosecrance R.N.,Bipolarity, Multipolarity, and the Future,Journal of Conflict Resolution,Vol.10,No.3,1966, pp.315-317.美苏激烈的军事竞赛拖垮了苏联的经济,导致苏联解体、美苏两极格局瓦解。当然,多极稳定说也承认,长时段内,多极格局也会产生不稳定,甚至崩解。因为,在无政府体系下,每个大国只能靠“自助”维护自身安全。所以,它们会紧盯彼此的相对权力变化,以防止哪个国家拥有过高的权力,从而可能威胁自身的安危。由于权力变动的不确定性以及各国对彼此意图的恐惧,因此大国最终会从“最坏”打算出发,追求绝对权力以维护自己的独立、生存,最终导致体系不稳。但是,多极稳定说依然坚持,短时期内,通过上述两个机制,多极格局比两极格局稳定。[注]Deutsch K.W.,Singer J.D.,Multipolar Power Systems and International Stability,World Politics, Vol.16,No.3,1964, pp.404-406.

均势模型认为,均势格局类型的转换能通过多种机制实现。摩根索认为国家可以采取分而治之、补偿、军备建设、联盟以及依靠均势平衡者的政策,转换均势格局。[注]⑤ 〔美〕汉斯·摩根索:《国家间政治——权力斗争与和平》,徐昕,等译,第216~234、28~42和119页。华尔兹进一步把转换机制总结为内部能力建设和外部联盟两种方式。[注]Walt,K.N.,Theory of International Politics (1st ed),p.123.当然,均势论者认为,战争也可能是一种格局类型的转换机制。历史上很多均势的形成都得益于战争,如拿破仑战争后的欧洲协调、一战后的凡尔赛体系等。可是,华尔兹把战争视作国家内部“病态”的表现。而战争的出现只能归因于国家内部的不良发展,不是国际政治理论的关注范围。[注]Mearsheimer J.J.,Reckless States and Realism,International Relations,Vol.23,No.2,2009,pp.241-256.虽然,摩根索也指出国际环境会导致相对权力变化的不稳定,但是他也认为战争是国家“不审慎”外交行为的结果,这种“不审慎”作为又是“社会分裂、个人不安全和现代民族主义的强烈的权利冲突”⑤的产物。

(二)领导长周期模型

该模型认为,单极是国际格局的主要类型。在该模型看来,不管是16世纪的葡萄牙、19世纪的英国,还是20世纪到现在的美国,它们都是一定时期内国际体系的领导国,在军事、经济和科技上具备全球一流的权力,处于超群地位。这种单极地位最突出的表现是:单极格局内的领导国高度集中了全球海权,拥有至少全球50%的海军权力。[注]Modelski G.,Long Cycles in World Politics,London:Macmillan Press,1987,pp.97-132.

该模型把国际秩序定义为管理全球各国相互关系的一套规则和制度。此种秩序是一种“全球管理系统”,“在特定意义上,它(国际秩序)一直还是一种等级制”[注]Modelski G.,The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State,Comparative Studies in Society & History,Vol.20,No.2,1978, p.215,pp.227-228.。此模型认为,领导国是国际秩序的提供者也是国际秩序的垄断者。首先,由于它处在权力分配阶梯的顶端,因此领导国具有提供国际秩序的能力。其次,领导国也有提供国际秩序的意愿。因为领导国的全球活动所产生的全球利益会要求其创立一种可预期的秩序来保证这些利益;此外,领导国还能从这种秩序的垄断者地位中汲取不成比例的“垄断租金”。“这种租金包括更高的安全、在全球交易中的谈判力、议程设定权。总之,等级秩序的这些特殊利益帮助领导国创造了一个‘黄金时代’,使其成为各国的模仿对象。”[注]Modelski G.,The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State,Comparative Studies in Society & History,Vol.20,No.2,1978, p.215,pp.227-228.该模型认为,在国际秩序建立后的一段时间内,鉴于不存在有足够权力挑战领导国的国家,因此此时的国际秩序会处在稳定状态并影响国家间方方面面的关系。该秩序“制定了许多国际行为的‘规范’和原则;塑造了经济关系的性质;甚至影响了思想和信仰领域”[注]〔美〕卡根:《美国缔造的世界》,刘诺楠,译,北京:社会科学文献出版社,2013年,第4页。。

领导长周期模型认为,技术扩散将导致单极国际格局的变化。由于一国只有凭借强大的技术创新能力才能拥有国际体系中主导经济部门的生产优势,在经济数量与质量上成为全球经济的活力区,并借助这种超群的经济权力一跃成为体系领导国。然而,“正如它的(领导国)成功源于经济创新优势,它的相对衰落也源自该优势的丧失”[注]Rasler K.,Thompson W.R.,Technological Innovation,Capability Positional Shifts,and Systemic War,Journal of Conflict Resolution,Vol.35,No.3,1991, p.419.。原先的领导国为已取得的成功而出现自满心态,失去创新动力,不愿继续革新经济发展,而且由于在先前领先部门的大量投资产生了巨大的不可逆转的沉淀成本,导致领导国也不愿意改革经济发展模式。相反,其他国家却可以轻易利用领导国扩散的技术来发展自身,在利用已有的技术过程中,开发更新的技术,缩小与主导国的差距,成为新的经济活力区。第一次工业革命时,英国借助在蒸汽机上的发展优势,成为世界工厂并使自身从一个岛国变为“日不落帝国”。可是,进入19世纪后,一方面英国国内变革意愿下降;另一方面其他国家在利用第一次工业革命的成果基础上,发展出新的燃油动力机器,最终导致英国的相对衰落,并失去了全球领导国地位。

领导长周期模型认为,全球战争是单极国际格局的转化机制,它会导致新的领导国和等级制国际秩序的确立。“全球战争一直是全球政治系统出现变化的转折点”[注]Medelski G.,Historical Experience:Long Cycles and U.S. Strategic Policy,Policy Studies Journal,Vol.8,No.1,2010, p.11.,它在国际系统的运作中发挥着“选择机制”的作用。作为一种特殊的战争形式,全球战争涉及范围广、持续时间长、消耗资源多,而且战争结束后,“成功者并不会终结对国际秩序的垄断,而是会重新确立新的垄断者和垄断秩序”[注]Thompson W.R.,The Evolution of Political-Economic Challenges in the Active Zone,Review of International Political Economy, Vol.4,No.2,1997,p.300.。

(三)大国分化模型

由于该概念产生之初,“极”在语义上的模糊性,因此仅仅用“极”表示国际格局类型是不充分的。首先,“极”只是笼统地表征了大国的数量,却没能注意大国之间本身的权力差距。比如,虽然欧洲协调是个多极格局,但英国的国家权力明显高于其他国家。其次,“极”无法精确地捕捉国际关系的现实变化,使其失去了理论敏感度。苏联解体、冷战结束后,美苏两极国际格局崩塌,开始形成一种“一超数强”的国际格局。美国在军事、经济和科技权力上处在超群地位,而其他国家——中国、日本、俄罗斯和欧盟,虽然没有坐拥比肩于美国的权力地位,但它们也拥有美国不可忽视的强大权力,如俄罗斯的战略武器、中国的经济权力等。然而,“极”却无法准确描述这种“一超数强”的国际格局。因此,如果仅用大国数量概括这种格局,就会忽视美国和其他大国的权力区别;即使将其抽象为“单一多极格局”[注]Huntington S.P.,The Lonely Superpower,Foreign Affairs,Vol.78,No.2,1999, pp.35-49.也很难自圆其说。在大国分化模型看来,“极”之所以会存在这些不足,在于它产生的历史环境。从15世纪开始,欧洲逐渐成为全球的权力中心,也是从那时起,欧洲大国间形成了一种权力均势结构,没有任何国家能主导欧洲事务,因此,学者们开始把“极”作为研究国际格局的概念。其实,在当时的欧洲,各个大国间也存在差距。如英法拥有庞大的海外殖民地,而这是普鲁士所不能比拟的。可是,“极”这个概念却没有注意到这些差距,而是笼统地把它们都归为大国。从此“极”无法区分大国间差异的缺点就一直延续至今。[注]〔英〕巴里·布赞:《美国和诸大国》,刘永涛,译,上海:上海人民出版社,2007年,第31~41页。

鉴于“极”描述和预测国际格局的上述缺点,因此需要提出更好的概念研究国际格局。然而,该模型不主张彻底抛弃“极”这个概念。因为,大国分化模型通过把“极”与地理因素以及社会因素相结合,发展出一套区别超级大国和大国的概念框架。第一,一个国家如果成为一极,就意味着它具有相当分量的权力。第二,地理上,超级大国把全球作为活动舞台,能够影响每个地区的发展;而大国却缺乏全球活动的能力,只能在几个地区内活动。第三,社会因素上,超级大国或大国不但言行上对自身的身份进行自我确认,而且其他国家也会在言行上对一国的超级大国或大国地位进行承认。比如,欧洲协调时期,虽然美国的国家权力超过了五大协调国中的普鲁士、奥地利等国,但它并没有成为协调国之一。因为,一方面美国自身否认了自己的大国地位;另一方面,其他五大国也没有把美国当大国对待。[注]Keersmaeker G.D.,Polarity, Balance of Power and International Relations Theory,Springer International Publishing,2017,p.82-88.综合考虑上述因素,该模型将超级大国定义为:它不仅具有超强的军事、经济和科技权力,并且它还能在全球范围内活动;它不但从言行上把自己视作超级大国,而且其他国家也从言行上把其当作超级大国。以此类推,大国在权力、活动区域以及自我和其他国家的言行承认上都比超级大国略逊一筹。大国分化模型根据超级大国和大国的概念区分,把一定时期内超级大国的数量以X表示,将大国的数量以Y表示,视为该时期的国际格局类型。例如,冷战时期是2+3格局,美、苏为超级大国,中国、日本和欧共体是三个大国;冷战结束后是1+4的“一超数强”格局,美国为超级大国,中国、日本、欧盟和俄罗斯是大国。在该模型看来,当超级大国和大国的权力出现自然变化以及各国对超级大国和大国在言行上的承认出现变化时,国际格局就会出现变化。后冷战时代的1+4格局不仅是苏联解体的结果,还是各国不再把俄罗斯当超级大国对待的产物。[注]④ 〔英〕巴里·布赞:《美国和诸大国》,刘永涛,译,第5、2和5章。

大国分化模型认为,X+Y形式的国际格局的稳定性取决于超级大国与大国间身份认同的分布。例如,同是多极格局,拿破仑战争后的一段时间内,欧洲各国间的关系一直保持稳定状态,没有出现严重危机;相反,一战前的20年间,多极格局的欧洲各国间的关系总是动荡不平,最终滑向了战争的深渊。因此,当考虑国际格局的稳定与否时,需要把权力分布纳入一定的社会背景下进行思考。在大国分化模型看来,依据身份认同分布的重要性排序,一定时期的社会背景表现为X之间(X可能等于0)、Y之间以及X与Y之间身份认同的分布。其类型有三种:敌人、对手和朋友。在敌人式社会背景下,各国将彼此视为敌手,欲除之而后快;在对手式社会背景下,各国间开展良性竞争,保证自己能存活也让它国存活;在朋友式社会背景下,各国都把彼此视作潜在的盟友,将对方的国家利益视为自身国家利益的一部分。[注]〔美〕亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青,译,上海:上海人民出版社,2014年,第6章。依据这一分布,可以推断一定时期内一定类型的X+Y式国际格局的稳定性。如在冷战后的“一超多强”格局中,美国与欧盟和日本的身份认同是朋友;美国与中俄的身份认同呈现对手特征,美国与双方都有竞争,但尊重彼此的生存权;并且各大国间也表现出朋友(欧盟和日本、中俄双方)和对手(中日、欧俄)的身份认同。大国分化模型认为,虽然根据超级大国以及大国的意识形态类型能估计出一定时期内国际格局的社会背景,但如果想精确地了解身份认同分布状况,还得具体分析该时期超级大国和大国的互动情形。④

(四)无极化模型

该模型认为,由于权力转移和权力扩散,国际格局也可能呈现无极化特点。对此,存在两种关于无极化国际格局的蕴涵的观点。

不同的无极化定义给出了无极化国际格局不同的稳定性的论点。“国家主导型”观点认为,无极化时代是稳定的。其一,就像多极格局稳定说一样,在无极化时代,地区大国的数量很多,这意味着它们在互动中会形成一种利益交叉网络,从而有助于弱化彼此的矛盾。其二,地区大国数量的增加也会分散彼此的注意力,进而有利于防止紧张形势的螺旋上升,保持局势稳定。其三,根据能量守恒第二定律,一个系统的总能量是恒定的,它由两部分组成:有助于系统运作的能量和无助于系统运作的能量——熵。如果把整个国际格局视为一个能量系统,当系统无极化程度加深时,格局内部熵的份额就会增加;当熵的份额增加到一定程度时,整个格局就会形成自己的运作逻辑,处于一种不受外界干扰的自稳定状态,这时无极化国际格局就进入“稳定的无序”状态。[注]Haass R.N.,The Age of Nonpolarity:What will Follow U.S.Dominace,p.45,51-55.“多元主导型”观点认为无极化国际格局是不稳定的。第一,尽管权力分散到更多的行为体中会有助于一些全球治理难题的解决,如呼吁关注全球变暖问题,但更多的是引发大量的治理难题,如恐怖威胁、跨国犯罪、网络犯罪等各种“负外部性”挑战。第二,在无极化时代,当解决全球治理挑战时,各种行为体将面临很多困难,它们无法就什么是亟需解决的全球治理挑战达成共识;它们在解决挑战过程中也会面对协调难题,无法有效动员资源解决治理难题。[注]Haass R.N.,The Age of Nonpolarity:What will Follow U.S.Dominace,p.45,51-55.

三、四种模型的比较

(一)国际格局的类型

四种模型对于国际格局的类型和可能演变的方向存在争论。均势模型认为,国际格局总会在两极和多极间转换;领导长周期模型把单极视作国际格局的常态;大国分化模型认为,国际格局是超级大国加大国模式;无极化模型则提出了无极化国际格局的可能性。比如,苏联解体、冷战结束后,美国成为单极强国,随后美国陷入伊拉克和阿富汗战争泥潭,消耗了自身的国力;2008年金融危机不仅拖累了其经济繁荣进程,还使“美式资本主义”发展模式蒙羞。而此时,其他国家通过自身大力发展缩小了与美国的权力差距。以中国为例,2006~2010年,GDP平均增长率中国为11.2%,美国为0.9%,期间中国GDP总量占美国的比重,从17.9%上升至40.2%。[注]《国际地位稳步提高,国际影响持续扩大》,中国国家统计局网站,http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/sywcj/201103/t20110324_71329.html,2011年3月24日。2008年之后,学界开始思考“后美国时代”的国际格局类型。有均势论者认为,随着美国相对衰落,多极世界将会兴起;[注]Chan G.,The Rise of Multipolarity, the Reshaping of Order: China in a Brave New World?International Journal of China Studies, No.4,2013, p.5.未来的国际格局将是一种“双层两极格局”,中美将在经济上形成两极格局,而美俄将在军事上形成两极格局。[注]Dobrescu P.,Ciocea M.,In the Antechamber of a New Global Bipolarity,Romanian Journal of European Affairs, Vol.16,No.2,2016,pp.5-19.有单极论者认为,中国快速崛起意味着“美国时代”之后是“中国世纪”,国际格局将是中国主导的单极;[注]〔英〕马丁·雅克:《当中国统治世界》,张莉,等译,北京:中信出版社,2010年。也有人认为,“美国世纪”已经衰退的观点是种“自我怀疑的循环”。从二战至今,每隔一段时间,就会出现美国衰退的论断,可最终总是证明美国依然强大。虽然现在又有人指出“这次是真的”,但基本数据表明美国依然超群于其他国家。因此,在未来一段时间内,国际格局将依旧是美国主导的单极格局。[注]〔美〕约瑟夫·奈:《美国世纪结束了吗?》,〔美〕邵杜罔,译,北京:北京联合出版公司,2016年。美国之后将不再有超级大国,国际格局会从“一超数强”变为只有“数强”,它将变得更具区域性;[注]Buzan B.,A World Without Superpowers, International Relation,Vol.25,No.1,2011,pp.3-25.还有学者认为,“后美国时代”不属于谁,权力将在更大的范围内转移。[注]〔美〕查尔斯·库普钱:《没有主宰者的世界》,洪漫,等译,北京:新华出版社,2012年。

(二)特定国际格局的稳定性

不同的模型认为,不一样的国际格局会产生不同的稳定性。在均势模型中,有学者认为简单的两极格局将产生稳定,而多极格局的复杂性会导致国际体系不稳定;相反,有学者认为,复杂的多极格局将通过交叉利益和分散注意力而保持国际体系稳定,两极格局将因两个大国总是紧张地关注对方而导致体系动荡。领导长周期模型则认为,单极格局中的领导国将利用自身强大的权力、地位创建一套等级制国际秩序,以维护国际体系稳定。大国分化模型却认为,权力分配不是决定国际体系稳定与否的唯一变量,超级大国和大国间身份认同的分布才是需要重点考虑的因素。在无极化模型里,有学者借鉴多极稳定说的观点,认为无极化时代将是一个“稳定的失序”时代;有学者则认为,无极化的国际格局将充满混乱。例如,依据从模型中推断的论点,不同学者对“后美国时代”的国际格局的稳定性也有不同看法。卡根认为,假如多极格局重启,大国间利益范围的重叠处就像不同大陆板块的接壤处一样,将充满着爆发动荡的可能性;[注]〔美〕罗伯特·卡根:《历史的回归和梦想的终结》,陈小鼎,译,北京:社会科学文献出版社,2013年。基辛格则认为,随着多极世界重现,如果各个大国能在合法性和权力两方面取得共识,世界就会在大国协调治理下变得稳定。[注]〔美〕亨利·基辛格:《世界秩序》,胡利平,等译,北京:中信出版社,2015年。沃马克(Womack)认为“后美国时代”将是中美两极格局,两国会在互相尊重彼此合理利益的基础上进行“可持续竞争”,甚至可能建立一种带有中国特点的“新型大国关系”。[注]Womack B.,Asymmetric Parity: US-China Relations in a Multinodal World,International Affairs, Vol.92,No.6,2016,pp.1463-1480.米尔斯海默则认为,未来的中美两极格局将因两国间持续的霸权争夺赛而充满危险。[注]Mearsheimer J.J.,The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia,The Chinese Journal of International Politics,Vol.3,No.4,2010,pp.381-396.在单极论者看来,不管“后美国时代”是“中国世纪”、还是“美国世纪”,它都将因为领导国超群的权力地位而保持稳定。布赞和劳森认为,“后美国时代”是一个“数强”的世界;而且,由于“数强”都是在某种资本主义模式下发展起来的,因此,这种相似的身份认同分布将有利于国际体系的稳定。[注]巴里·布赞、乔治·劳森、储昭根:《资本主义与新兴世界秩序》,《国际安全研究》2014年第1期。叶江则认为,“后美国时代”的国际格局将是“无极多元”格局,多种行为主体将分享甚至侵蚀国家的权力,而这会给全球治理带来挑战。[注]叶江:《论当前国际体系中的权力扩散与转移及其对国际格局的影响》,《上海行政学院学报》2013年第2期。威基特(Wickett )等人则认为,“后美国时代”的无极化格局将有利于提升国家的适应性和包容性,有助于各种国际行为体间的合作,以应付多样的治理挑战。[注]Xenia Wickett, John Nilsson-Wright,Tim Summers,The Asia-Pacifc Power Balance Beyond the US-China Narrative,https://www.chathamhouse.org/sites/files/chatham house/publications/research/20150924 Asia Pacific Wickett Nilsson Wright Summers Final.pdf.

作为国际关系实践和理论的重要概念,国际格局不仅为研究一定时期内国际体系的权力分布及影响提供了认知透镜,它还影响现实中国际秩序的维护、国家间互动规则和一国对外政策选择。

第一,应该综合上述四种模型,为研究国际格局的类型、稳定性以及演变逻辑奠定统一的理论基础。布赞提出的X+Y式大国分化模型(以下简化为X+Y模型)可以作为理论综合的出发点。因为,该模型不仅囊括了单极(X=1)、两极(X=2)、多极(X>2)甚至无极(X=0,但没包括非国家行为体)的国际格局类型,它还提供了分析每种格局的稳定性的理论框架,而且它也区分了全球和地区层次的国家,较好地反映了国际关系现实。当然,它也存在值得进一步细化之处。首先,统一国际格局的行为体类型。均势模型、领导长周期模型和大国分化模型都只把国家视作国际格局的主要构成实体,可是无极化模型却强调了非国家行为体的重要性。因此,X+Y模型需要把非国家行为体考虑在内。其次,确定格局类型的认证标准。均势模型、领导长周期模型和无极化模型都把行为体间硬权力分布作为判断格局类型的标准,但X+Y模型还把社会承认纳入判断标准中。未来,X+Y模型不仅要统一行为体间的权力分类,还需统一计算权力对比的方法,并确立每种格局类型的权力对比门槛。最后,细化特定格局的稳定效果。上述四种模型都把特定类型的格局视为最有利于国际体系的稳定。因此X+Y模型需要作出一系列理论努力以综合各种认识。比如,它需要给出国际体系稳定的清晰定义和测量方法;它还应该确定在特定格局下影响国际体系稳定性的因素;它甚至要研究不同影响因素以及不同层次的格局是怎样互动的,并细化这些互动影响整个国际体系稳定的机制。当然,在考虑不同模型观点的基础上,X+Y模型还要总结出关于国际格局变化的原因以及转换机制的论点。

第二,在研究国际格局的类型、稳定性以及演变逻辑时,需要秉持理论和实践相结合的科学研究态度。任何国际关系的理论模型都是国际现实的反映。当现实的发展进程明显与模型的描述和预测不符时,研究者就应当修改甚至抛弃已有模型,开拓新的认知框架。[注]Mearsheimer, John J., and S. M. Walt,Leaving Theory Behind:Why Simplistic Hypothesis Ttesting is Bad for International Relations, European Journal of International Relations,Vol.19,No.3,2013,pp.427-457.例如,冷战结束时,学界就开始争论,美国占主导地位的单极格局是否正常、能否持续。最终,国际政治的发展证实,冷战结束后的国际格局确实是一种单极结构,美国处于主导位置,它的经济份额占据世界总额的1/4左右;它的军事支出比随后几个国家的总和还多;它的科技权力也遥遥领先于其他国家。当面对这种明显的单极国际格局时,如果再坚持均势模型或无极化模型,就显得有些“鸵鸟”心态。当然,国际关系理论对国际现实也有重要影响。国家都生活在客观和主观的双重世界里,客观的国际现实能决定国际关系理论的发展,国际关系理论也能影响国际现实的发展进程。因此,不管是国际关系的研究者还是实践者都需要认真对待和选择国际关系理论,因为其选择或许会保护或摧毁整个国际体系。例如,假设“后美国时代”将显现出中美两极格局的特征,如果国际关系的实践者和理论者运用霸权冲突论解释国际关系现实,那中美必然会爆发冲突;若他们借助两级稳定论透视国际关系现实,并对霸权冲突论的预测保持警惕,那么中美关系甚至全球局势就会保持平稳。

第三,加强中国对未来多极化格局的塑造。习近平在党的十九大报告中提出,当今世界正处在大变革、大发展、大调整的时期,多级化趋势更加显现。根据上述框架,国际关系中存在着和平稳定和动荡不安两种形式的多级化。鉴于我国正处在实现中华民族伟大复兴的关键阶段,因此,对我国来说,保持和营造一个和平稳定的国际环境是最大的战略机遇期。所以,中国需要通过一系列努力,适应和塑造一个和平稳定的多级化国际格局。首先,我国应该继续推进“国家治理能力”改革,提升国家的适应性、回应性和包容性,使自己在多极化的世界中立于不败之地。[注]高小平:《国家治理体系与治理能力现代化的实现路径》,《中国行政管理》2014年第1期。其次,我国应该与各方合作,实现“一带一路”倡议,加深各国间的相互依赖程度,为未来多级化的格局创造经济基础和压舱石。[注]郑伟、桑百川:《“一带一路”倡议的理论基础探析——基于世界市场失灵的视角》,《东北亚论坛》2017年第2期。最后,我国也应该积极推动“人类命运共同体”建设,为多极化格局的平稳运行打造一个和平、有序的国际秩序。[注]王琳、游启明:《探析“命运共同体”的构建路径》,《理论界》2017年第4期。