长白山区两栖动物资源现状调查研究

2018-12-04乔淑芬尹婷婷

乔淑芬,尹婷婷

两栖动物由于较低的新陈代谢水平及依靠皮肤辅助呼吸所导致的皮肤可透性强而保水能力差,特别是繁殖过程及幼体发育过程都必需在水中进行的生物学特性,极大地限制了其在陆地上的分布及栖息地的选择,因此它们是脊椎动物中比较脆弱的一个类群[1].近些年来,由于人类的生产活动、城市化的加速进行、全球气候变暖、极端天气气候事件如厄尔尼诺、干旱、高温天气等出现的频率与强度增加,正在严重破坏着两栖动物的栖息地,栖息地的破坏及环境污染所造成的危害对两栖动物的繁衍生息是毁灭性的.据国际自然保护联盟(IUCN)近年对世界受协物种的调查结果显示,全球两栖类物种中超过1/3处于受协状态.[1]然而长白山区两栖动物的资源现状如何,在以往的文献资料中未见详细报道.本文针对长白山区两栖动物的资源现状进行了调查研究,研究结果旨在为人们了解长白山区两栖动物资源现状,对珍贵、稀有、濒危物种制定保护措施,合理开发利用长白山区两栖动物资源及维护长白山区生态系统的稳定性等提供一定的参考.

1 调查研究方法

调查研究方法包括资料查询、实地考察、实物观察、走访当地农民、林业工人及环保工作人员等.调查范围涵盖了通化、白山和延边地区适合两栖动物生存的多种生态环境,如江河、池塘、水泡、湿地、水田、山涧溪流、森林、林间沼泽地等.调查时间选择在产卵期、蝌蚪发育期、入蛰冬眠期及出蛰复苏期.对调查了解到的两栖动物物种鉴定参考了《中国动物志两栖纲(上卷)有尾目》《中国动物志两栖纲(中卷)无尾目》《中国动物志两栖纲(下卷)无尾目》及《中国两栖动物彩色图鉴》等.

2 调查结果与分析

2.1 长白山区两栖动物种类

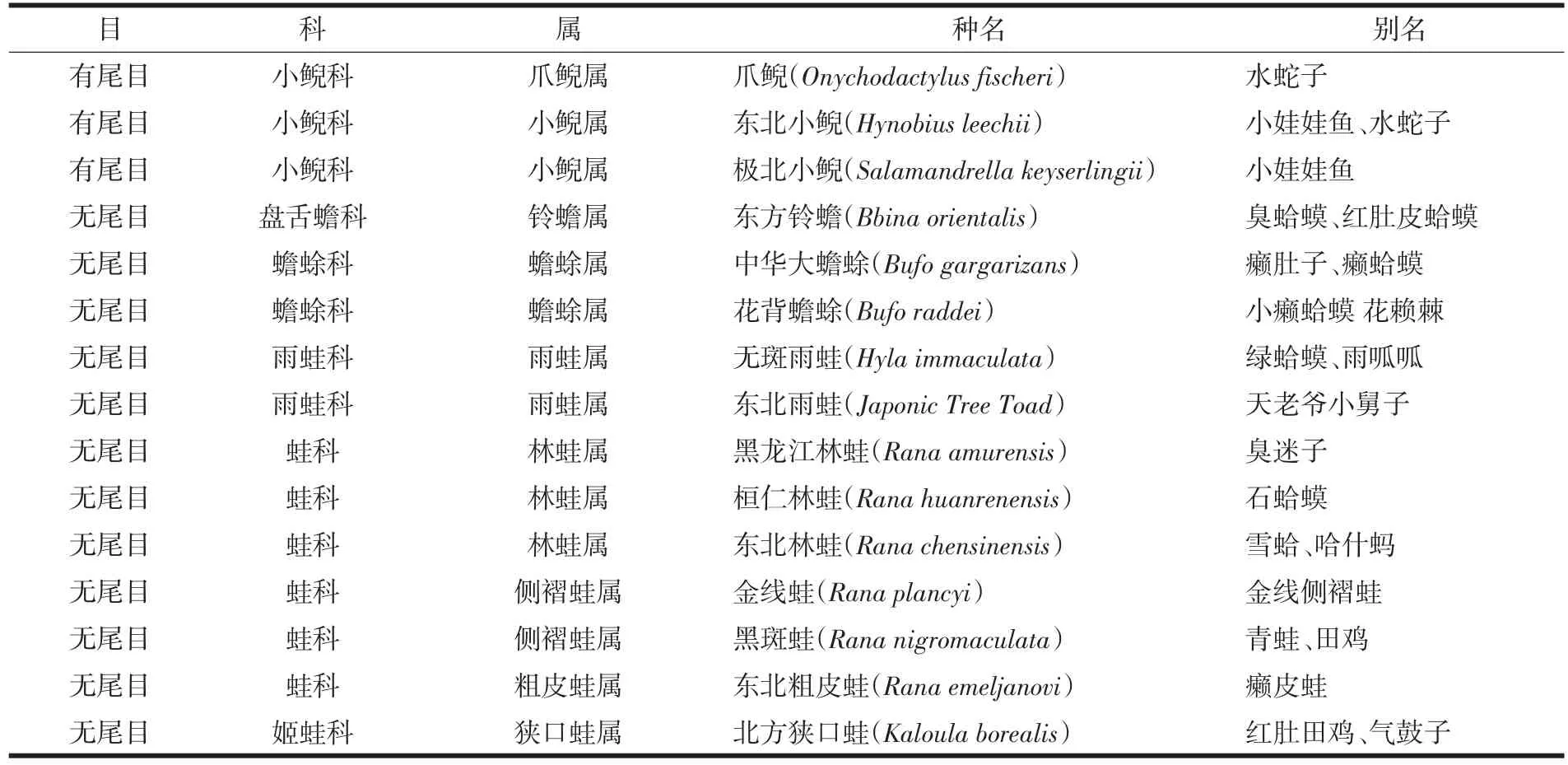

通过实地考察、走访调查及资料查询等途径,了解到长白山区两栖动物共有15种,其名录如表1所示.

由于长白山区地处我国东北地区东部,冬季漫长而寒冷,生活条件较为严酷,而两栖动物属于变温动物,对自然环境的依赖性较强,因此在

本区分布的种类比较少.由表1得知,长白山区现有两栖动物只有15种,隶属于2目6科9属.其中无尾目有12种,占调查总数的80%.而有尾目只有3种,占调查总数的20%.由此可见,长白山区的两栖动物没有蚓螈类,有尾类也较少,无尾类相对较多[2-6].

2.2 长白山区两栖动物的分布及种群调查现状

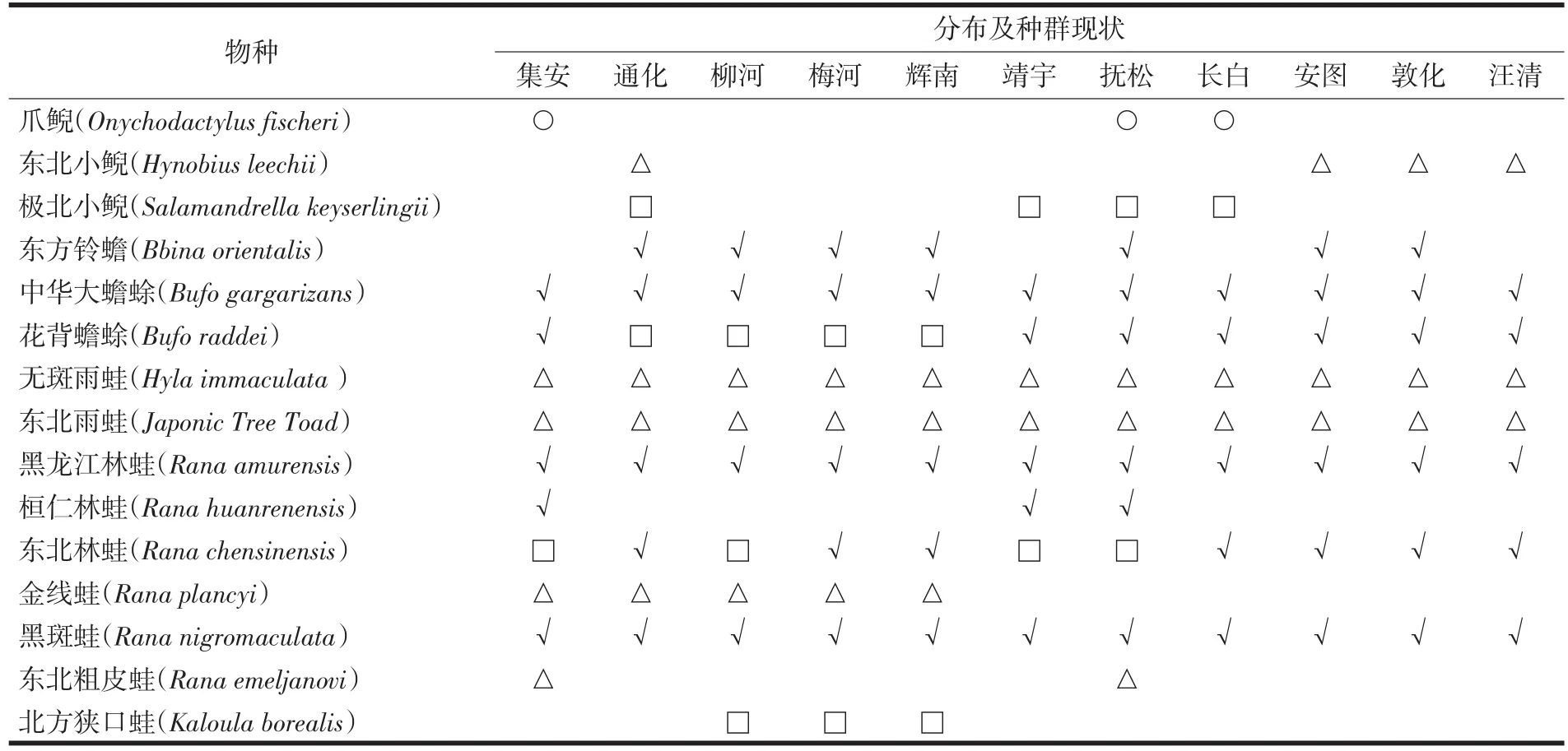

对长白山区两栖动物在本区各市县的分布状况及种群现状进行了调查研究,结果如表2

所示.

表1 长白山区两栖动物名录

表2 长白山区两栖动物分布及种群现状

由表2可知,生活在长白山区的15种两栖动物中,在本区各市县均有分布的有7种(中华大蟾蜍、花背蟾蜍、无斑雨蛙、东北雨蛙、黑龙江林蛙、东北林蛙及黑斑蛙),占总数的46.66%.其中中华大蟾蜍、花背蟾蜍、黑龙江林蛙、东北林蛙及黑斑蛙在各市县均属于常见种类,特别是花背蟾蜍在通化、柳河、梅河及辉南区域种群数量相对较多;东北林蛙在集安、柳河、靖宇、抚松区域种群数量相对较多,而且个体较大;无斑雨蛙和东北雨蛙虽在本区内各市县均有分布,但种群数量稀少,属于不常见种类.而在本区内只是在个别市县有分布的有8种(爪鲵、东北小鲵、极北小鲵、东方铃蟾、桓仁林蛙、金线蛙、东北粗皮蛙及北方狭口蛙),其中爪鲵只分布在集安、抚松和长白区域,从种群数量看,过去集安区域相对较多,抚松和长白区域相对稀少,如今各地均难以见到,已成为濒危物种;东北小鲵只分布于通化、安图、敦化和汪清区域,分布区内种群数量稀少,属于不常见种类;极北小鲵只分布于通化、抚松、靖宇和长白区域,在分布区内通化区域种群数量相对较多,属于常见种类,而抚松、靖宇及长白区域种群数量稀少,属于不常见种类;东方铃蟾只分布在通化、柳河、梅河、辉南、抚松、安图及敦化区域,种群数量稀少,属于不常见种类;桓仁林蛙在本区内只分布在集安、抚松和靖宇区域,种群数量较多,属于常见种类;金线蛙只分布在集安、通化、柳河、梅河及辉南区域,在各分布区内种群数量稀少,属于不常见种类;东北粗皮蛙只分布在集安和抚松区域,在分布区内种群数量稀少,属于不常见种类;北方狭口蛙只分布在柳河、梅河及辉南区域,种群数量相对较多,属于常见种类[7].由此可见长白山区的两栖动物,有的种类在全区各市县均有分布,而有的种类只是分布在个别市县.另外,有的种类属于常见种类,而有的种类属于不常见种类,甚至个别种类已经成为濒危物种.再者有的同一物种在不同区域种群数量存在差异性.

2.3 长白山区两栖动物区系组成

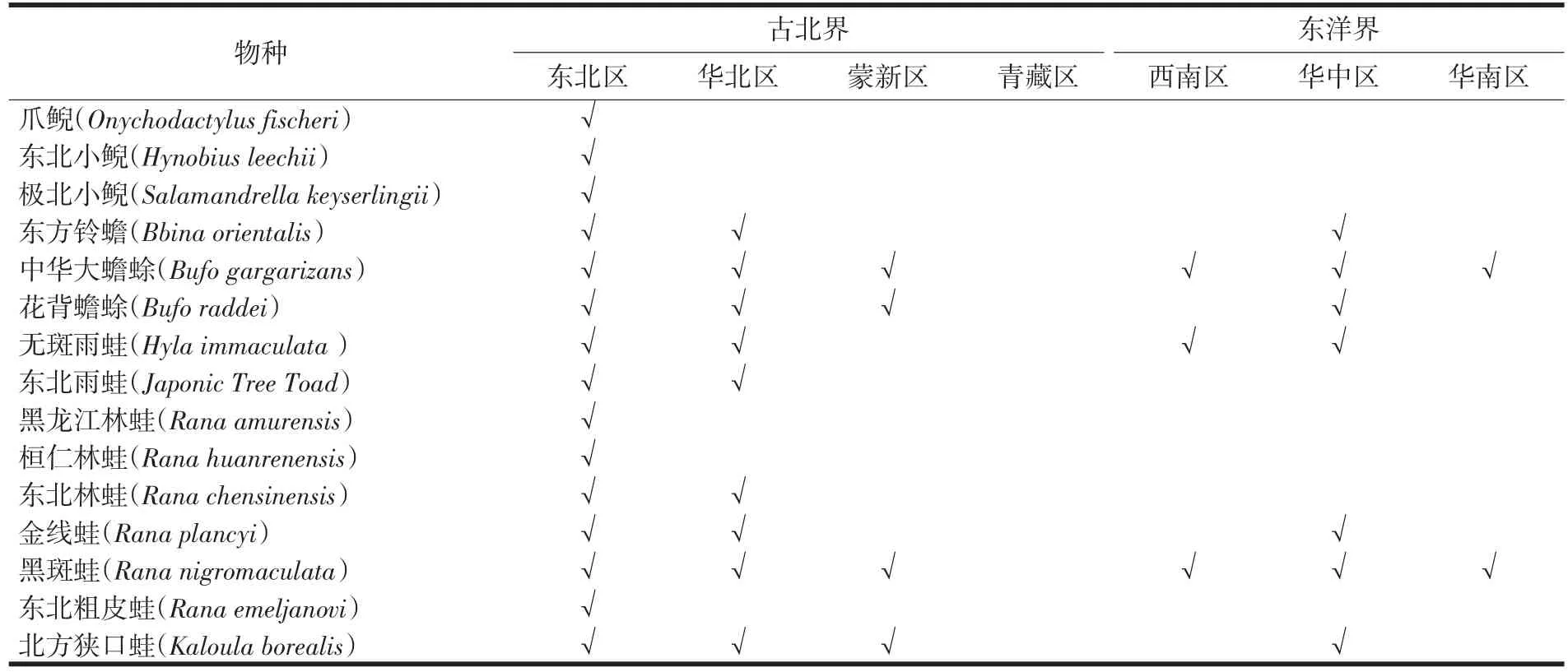

我国动物学和动物地理学家,根据对自然地理区划和生态动物地理群的综合分析,把我国动物分布所属区域分为属于古北界的东北区、华北区、蒙新区、青藏区及属于东洋界的西南区、华中区和华南区7个区系,了解动物所属区系及各区系内数量占优势的物种对合理地、有计划地保护利用动物资源具有重要意义,为此我们通过资料查询对本区两栖动物的区系组成进行了研究与分析,划分结果如表3所示.

由表3可知,在长白山区生存的15种两栖动物中,只分布在古北界的有8种,占总数的53.33%,其中只分布在东北区的有6种(爪鲵、东北小鲵、极北小鲵、黑龙江林蛙、桓仁林蛙和东北粗皮蛙),占比为75%;而在东北区和华北区均有分布的只有两种(东北雨蛙和东北林蛙),占比为25%,在古北界和东洋界均有分布的有7种,占总数的46.67%,其中除青藏区之外,在其他区域均有分布的有2种(中华大蟾蜍和黑斑蛙),占比为28.57%;在东北区、华北区、西南区和华中区均有分布的只有1种(无斑雨蛙),占比为14.28%;在东北区、华北区和华中区均有分布的有2种(东方铃蟾和金线蛙),占比为28.57%;在东北区、华北区、蒙新区和华中区均有分布的只有2种(花背蟾蜍和北方狭口蛙),占比为28.57%,由此可见,长白山区的两栖动物表现为古北界东北区种为显著优势的区系特征,这与长白山区动物区系划分属于古北界东北区相一致.

表3 长白山区两栖动物地理区系划分

3 长白山区两栖动物资源现状

3.1 资源现状

通过实地考察及走访调查得知,长白山区两栖动物虽然从物种数量来看,现在与过去相比没有什么变化,但每个物种的野生资源却有较大变化,据考察地村民、农民、林业工人及环保工作人员介绍,二十世纪七八十年代以前,到池塘、农田、森林、小溪等地会经常看到两栖动物的身影,而如今却难以见到两栖动物在野外生存的足迹.由此可见长白山区两栖动物的现状表现为野生资源越来越少,各物种野生资源均呈现逐年下降的趋势.特别是有的已经成为濒危物种(如国家环保总局和中国濒危物种科学委员会1988年在《中国濒危动物红皮书》中,已将爪鲵列为濒危级保护物种);有的虽然不是濒危物种,但也已先后被列入《国际自然保护联盟》濒危物种红色名录(如东方铃蟾、黑斑蛙、北方狭口蛙、东北小鲵、黑龙江林蛙等).

3.2 原因与对策

通过调查研究与分析,造成长白山区两栖动物野生资源下降的原因有以下几个方面:一是由于经济利益驱使,造成人为过度捕捉经济价值较大的种类(如东北林蛙、中华大蟾蜍等);二是由于人类的生产活动造成的水体污染,直接影响着两栖动物的繁殖;三是由于全球气候逐渐变暖、极端天气气候事件如厄尔尼诺、干旱、高温天气等出现的频率与强度在增加,严重破坏着两栖动物的生存环境,使得适合两栖动物繁衍生存的环境越来越少;四是在保护野生动物的背景下,使得两栖动物的天敌(如某些鸟类、蛇等)大量繁殖起来.鉴此提出保护长白山区两栖动物野生资源对策如下:一是主管部门要加大宣传力度,加强巡查监管,严厉打击违法捕捉行为;二是减少农药化肥的使用,为两栖动物繁衍生存创造一个良好的生态环境,三是要大力开展经济价值较大的及特有物种的人工养殖技术研究,从而为合理开发和利用长白山区两栖动物资源提供可靠的技术支撑.大力开展长白山区具有较大经济价值的两栖动物人工养殖,一方面可以弥补野生资源的不足,另一方面也可以成为有效开发利用长白山区两栖动物资源,促进地方经济发展的一条有效途径,继而创造出更高的生态效益、经济效益和社会效益.

通过对长白山区两栖动物资源现状的调查研究,明确了长白山区两栖动物的种类、资源现状、各市县的分布状况以及区系划分.调查研究结果不仅可以为人们进一步明确长白山区两栖动物的种类、资源现状、本区内珍贵、稀有、濒危物种的种类提供参考,而且还可以为保护长白山区两栖动物野生资源制定管理保护措施,合理开发利用长白山区两栖动物资源及维护长白山区生态系统的稳定性提供一定的参考.