微课程在幼师高专计算机教学中的应用及效果分析*

——基于翻转课堂教学模式

2018-11-30

(内蒙古民族幼儿师范高等专科学校,内蒙古鄂尔多斯017000)

在智慧教育和因材施教理念的引领下,符合微学习要求的微课程正在被诸多教育学者广泛接受[1],并有一些教育学者把微课程作为信息技术的一种手段应用到翻转课堂中。但如何引导学生通过微课程完成自主学习,利用翻转课堂教学模式合作、讨论、探究思考完成知识的内化,成为新的研究焦点[2]。因此,笔者试图将微课程与翻转课堂结合应用到幼师高专计算机教学中。

一、幼师高专计算机教学现状及前期分析

为了使本研究有据可依,笔者在进行研究之前,采用问卷调查法和访谈法对笔者所在学校的2017级学前教育专业学生和计算机教师进行了调查,将调查结果作为设计研究的前期分析依据,从而为本研究的可行性提供了强有力的支撑。

二、幼师高专计算机微课程的设计及开发

笔者根据突出幼师特色、选题合理、定位准确和适合自主学习四个微课程设计原则,基于ADDIE模型从确定教学目标、制定教学策略、安排教学顺序、设计辅助资源和确定微课程制作工具五个方面进行了微课程教学设计,并从开发工具的选择、教学素材的整合、脚本的策划、微课程的制作和形成作品五大模块录制开发了微课程。

三、微课程在幼师高专计算机教学中的应用

为了进一步验证微课程与翻转课堂结合的教学模式在幼师高专计算机教学中的实用性,笔者基于所在学校的实际教学进度,运用“同课异构”的方式[3],将微课程应用于一线教学实践。

(一)实验目的

本实验的目的是探究微课程与翻转课堂结合的教学模式是否适用于幼师高专的计算机教学,能否解决目前幼师高专计算机教学中存在的问题。

(二)实验对象

本研究的实验对象为笔者本学期教授的2017级学前教育专业11班和12班的学生,这两个班是2017年入学的新生。《计算机应用基础》课程在第一、二学期开设,据笔者课堂观察及平时测验以及考试了解两个班的学生对计算机基础知识的掌握程度没有差异。本次实验将2017级学前教育专业12班作为实验班,按照微课程与翻转课堂结合的教学模式开展教学,2017级学前教育专业11班作为对照班,采用讲授式教学方式授课。

(三)实验条件

笔者是具有多年计算机教学经验的讲师,本研究是笔者亲自设计并开发的微课程资源,并在实验班开展教学实验,具有可执行性。另外,笔者会利用班级QQ群,再根据学校实际的教学条件和教学安排来进行微课程与翻转课堂相结合的教学实验。

(四)实验变量

本实验的自变量是微课程,因变量是微课程在幼师高专计算机教学中的应用效果,幼师高专是常量,随着自变量微课程的应用,因变量应用效果会随之产生变化,由于实验班和对照班的计算机掌握程度没有差异,实验操作严格规范,因此,可以排除干扰变量的存在。

(五)实验方法

笔者采用“同课异构”的方式,对2017级学前教育专业12班使用微课程与翻转课堂相结合的教学模式,而11班采用讲授式教学,即从6月1日开始,到6月12日结束,由笔者对2017级学前教育专业12班的计算机课程进行微课程教学实验。

(六)实验过程

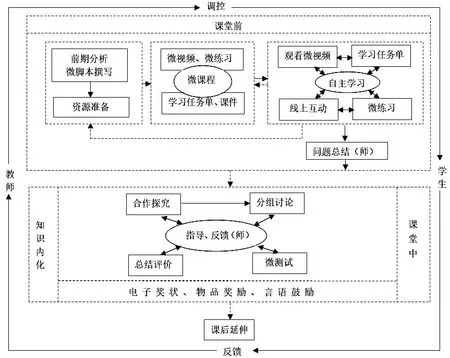

笔者根据自身计算机教学进度,将录制好的关于Microsoft Office Excel2010软件的“IF函数”和“排序”两个微课程分别在6月1日至6月12日对2017级学前教育专业12班进行了微课程与翻转课堂相结合的教学模式的应用,与使用讲授式教学的2017级学前教育专业11班进行对比,具体教学模式如图1所示。

图1 微课程与翻转课堂相结合的教学模式[4]

由教学模式图可见,整个教学过程是在教师调控下,利用微课程与翻转课堂相结合的教学模式,学生自主学习,合作探究,积极讨论,教师及时反馈、总结评价完成的。

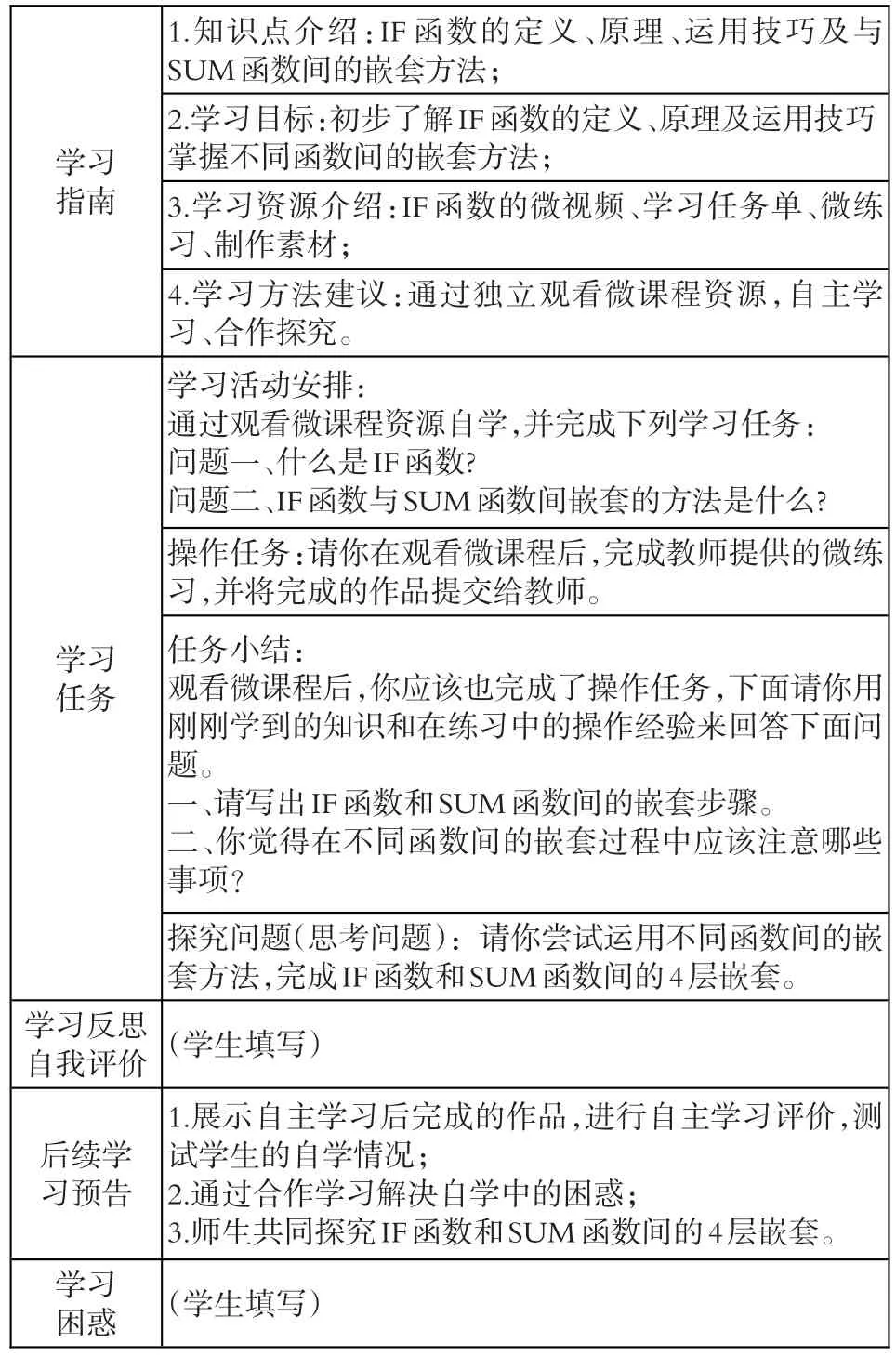

1.课前

笔者课前对学生学习需求、学习者特征及计算机教学现状和对微课程的认识进行了前期分析,根据分析结果设计了微脚本,并制作了微视频、微练习、课件和学习任务单等微课程资源,之后将设计好的“学习任务单”(如表1所示)和“微练习”连同微视频一起提前上传到班级QQ群,再通知登录QQ,学生根据自己的时间安排,选取合适的时间和地点观看微视频,并根据“学习任务单”的要求,分析问题,认真完成知识点、技能点的自主学习任务,同时,还可以将微课程资源进行下载,以便反复学习。线上还可以和同学、教师进行互动,完成微练习。值得注意的是,教师要跟踪学生线上交流学习情况,及时做好总结。

表1 微课程“IF函数”的学习任务单

2.课中

学生在教师的指导下,在课堂中通过合作探究、分组讨论的方式,进一步强化学习效果,学生及时将互动过程中发现的问题反馈给教师,教师不断启发学生,并请学生代表演示操作方法,之后教师总结,深化学习效果。最后教师通过微测试了解学生的知识掌握情况,并通过小组互评和自我评价及教师评价给予学生言语鼓励,并对表现好的小组及成员颁发奖状和小礼品。

3.课后延伸

课后学生要将IF函数和排序这两个知识点进行延伸,能完成不同函数间的多层嵌套和实现更复杂的排序,并能将微课程与翻转课堂结合的教学理念深化于心,将合作探究和分组讨论的学习方式贯穿于今后的学习中。

四、微课程应用效果分析

笔者采用访谈法和问卷法对2017级学前教育12班(实验班)的微课程应用情况进行了调查,并通过课堂观察和微测试对学生知识点的掌握情况进行了检验,具体调查和检验情况分析如下。

(一)问卷调查情况分析

笔者通过调查问卷[5]分析得出100%的学生认为IF函数和排序这两个微课程的时长合适,这两个微课程知识点的选择和安排合理,除微视频之外的辅助学习资源有帮助;所有学生都认为这两个微课程采用PPT录屏的制作方式比较合适,对这两个微课程感兴趣,说明所有学生对这两个微课程很满意,这为学好微课程打下了坚实的基础。所有学生都希望计算机这门课程利用微课程的方式进行讲授,这说明学生很喜欢微课程的教学,并对计算机课程的教学改革寄予很大的希望。

表2 您喜欢翻转课堂与微课程相结合的教学方式吗

从表2可以看出,58.7%的学生非常喜欢翻转课堂与微课程相结合的教学方式,23.9%的学生表示喜欢,15.2%的学生比较喜欢,有2.2%的学生不喜欢。部分学生认为这种教学方式花的时间比较多,不如讲授式教学立竿见影,但是这种教学方式会发挥学生的主动性,培养学生自主学习、合作探究的能力,通过这种方式学习的效果远远优于讲授式教学的短暂记忆效果。因此,笔者认为IF函数和排序两个微课程应用效果明显,值得推广使用。

总而言之,从问卷调查的结果分析来看,多数学生认可笔者采用的微课程与翻转课堂的教学模式,并希望计算机课程中能更多的应用此教学模式。

(二)集体访谈及课堂观察记录情况分析

为了进一步了解学生对微课程的学习情况,笔者对实验班的46名学生进行了微课程应用效果集体访谈,从访谈结果看出:30名学生认为通过观看微视频能理解知识点;有38名学生喜欢微课程里课件的制作风格;40名学生希望更多的计算机知识能利用微课程进行教学;43名学生认为与传统教学相比,观看微视频注意力更易于集中;有24名学生希望在课前预习环节应用微课程进行学习比较合理。因此,多数学生喜欢本次微课程选取的知识点和制作的课件,并认为微课程容易集中注意力,且在学习新课时用在预习环节较为合理。

从“学生微课程学习课堂观察记录表”可以看出,学生课前学习效果一般,50%的学生能完成课前自主学习任务,正确率为70%;多数学生缺乏探究思考,不适应新的教学模式,不善于接受新的学习理念;只有30%的学生会倾听同学发言;小组合作时学生之间不会相互引导启发,不注重过程的探究思考;学生的学习情绪一般;学生对本课知识点的理解不够;学生在学习微课程的过程中学习态度很好,只是不会学习;学生能积极参与教学活动;学生思考的少,不喜欢探究;合作学习中,仅有三人会质疑发问;大多数学生表示利用已经掌握的知识与技能解决新问题存在困难,40名学生不会反思、调整,笔者认为急需改变学生的思维方式和学习方式。总之,学生有心想学习,但习惯了传统授课的灌输式学习方式,不适应新的学习模式,不会探究思考,自主解决问题,因此,笔者认为计算机课堂需要逐渐渗透新的教学理念,变革教学方式。

(三)微测试检验结果分析

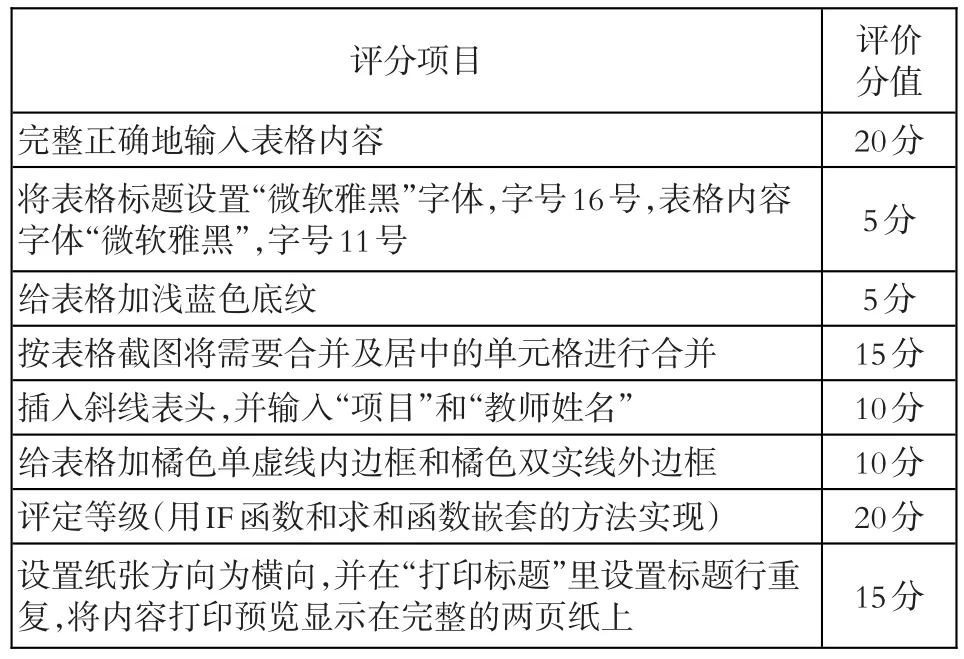

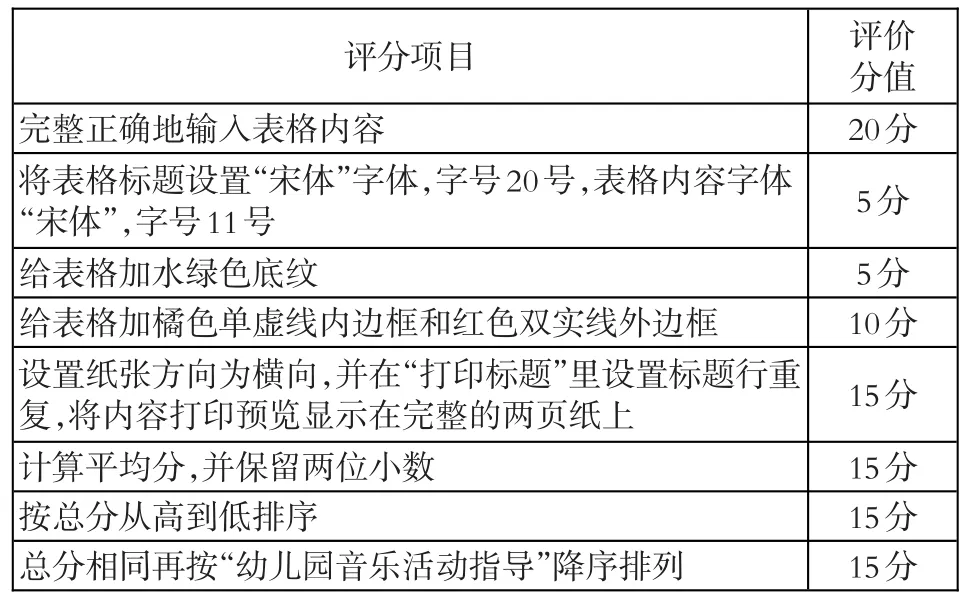

学生学习微课程后,笔者采用微测试的方式,针对学生对知识点的掌握情况进行了检测,《IF函数》微课程的检测分析结果及评分标准如表3和表4所示。

表3 《IF函数》微测试检测分析表[6]

从表3可以看出,实验班与对照班相比,P值为0.015,有显著差异,实验班的标准差(16.063)比对照班的标准差(13.112)大,说明实验班的成绩不均匀,90-100的人数多,导致实验班的平均分高,这也说明,实验面向全体学生,采取微课程与翻转课堂相结合的教学模式起到了明显的成效。具体评分标准如表4。

表4 《IF函数》微测试的评分标准[7]

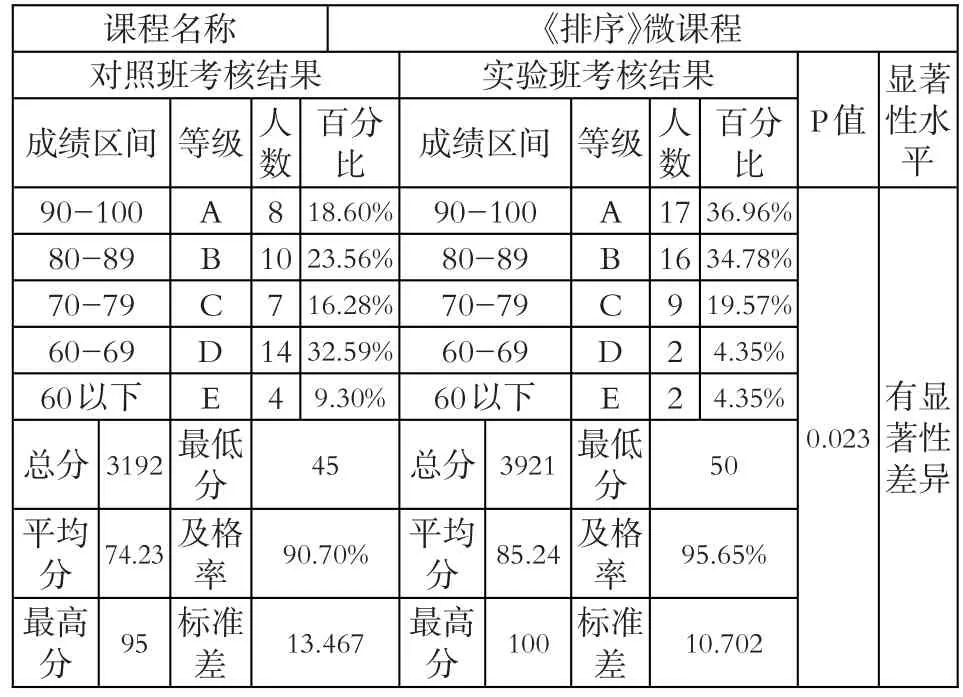

《排序》微课程的检测分析结果及评分标准如表5和表6所示。

表5 《排序》微测试检测分析表[6]

从表5中可以看出,实验班与对照班相比,P值为0.023,有显著差异,实验班的标准差(10.702)比对照班的标准差(13.467)小,说明实验班的成绩均匀,平均分的代表性高,这也说明,微课程这种教学方式有明显的成效。具体评分标准如表6。

表6 《排序》微测试的评分标准[7]

五、结束语

微课程是信息技术与学科课程深度融合的产物,对微课程进行科学、高效的设计、开发及应用是教育工作者共同追求的目标。因此,笔者针对目前幼师高专计算机教学现状及存在问题,设计并开发了适合幼师高专学生的计算机微课程,结合翻转课堂的教学模式,在实验班进行了实际应用,最后采用多种方式对应用效果进行了分析。从应用效果分析情况来看,多数学生认为这种教学方式提高了自己的学习积极性和学习效率。