风险话语如何嵌入女性议题?

——风险议题建构的性别逻辑与符号接合实践

2018-11-28姚文苑

刘 涛,姚文苑

(暨南大学 新闻与传播学院,广东 广州 510632)

一 问题提出:风险话语如何嵌入女性议题?

风险最初是一个与现代性密切关联的概念,强调现代性进程制造了一场猝不及防的潜在危害,由此带来了一种全球性的不确定状态(uncertainty),而这种不确定性又反噬了人们的日常生活和认知世界。德国社会科学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)将风险(risk)视为现代性的重要“后果”之一,认为“风险和潜在自我威胁的释放达到了前所未有的程度”,[1]8由此引入了现代性批评的风险视角。这一论断试图在现代性和后现代性的争论和博弈中“弯道超车”,以开辟出新的社会分析路径——从风险生成与分配角度来解释并反思社会嬗变的深层逻辑。尽管说风险起初只用于形容自然和科技发展带来的灾难性后果,但是,随着现代性进程的纵深发展,这种危机四伏的风险状态显然已经蔓延到经济、政治、文化等多个领域,并日益演变为一种普遍的社会风险。所谓社会风险,是指那些“可能引发社会动荡不安和社会冲突的不确定因素”。[2]可以说,在不确定性铺设下的巨大风险图景中,女性作为社会结构中相对弱势的一方,所承载和面临的社会风险更为激烈。西方学者对女性的风险处境表现出了极大的关注,前期文献的普遍共识是:在不同的风险事实和风险语境下,尽管风险带给社会的是一种整体性、结构性的影响,但依然存在一个可以识别的“性别之维”,即女性更容易感知到风险的存在,[3]也容易因为这些风险形态的存在而感到恐惧与不安,同样也更容易被这些风险推向严峻的社会“弱势”地位。[4]

由于不同性别群体对风险的感知方式和认知能力存在显著差异,风险与性别的“相遇”上升为一个学术问题。具体来说,风险感知的性别差异研究主要体现在两个方面:一是环境、技术等问题衍生的安全危害;二是突发事件、疾病对个体健康的安全威胁。一方面,安全危害突出地表现为气候变暖、化学废物污染、核辐射等问题对人体造成的伤害。理查德·博尔德(Richard J. Bord)和罗伯特·奥康纳(Robert E.O’Connor)的研究发现,这些风险的潜在性、不可知性和突发性增加了女性对环境、技术的恐惧和担忧,相应地她们将做出更高的风险判断。[5]另一方面,安全威胁则指向社会生活领域中的疾病、暴力、袭击、交通事故等造成的人身伤害。研究表明,女性在社会生活中往往具有极高的“风险敏感性”,[6]如在犯罪问题上,尽管暴力犯罪更多地发生在男性身上,但女性对这种暴力犯罪的恐惧感(fear of crime)却更加突出。[7]

保罗·斯洛维克(Paul Slovic)等学者用“性别鸿沟”(gender gap)一词概括了上述风险议题中,女性倾向于将社会多方面因素判定为高风险的状态和趋势。[8]女性之所以更关注健康和生存风险,是因为她们总是被塑造成养育者的角色,[9]而恰恰是这种长期相对弱势的社会角色定位导致了她们面对疾病、受伤和犯罪等风险时的脆弱性(vulnerability)和无力感。[10]因而,女性也总是需要承受比男性更加复杂和多样的风险,如在深夜遇袭情况下,男性只需担心暴力伤害和被抢劫问题,女性却还需担心性侵、致命伤害等更严重的风险。[11]詹姆斯·福林(James Flynn)等学者进一步指出,社会政治性因素如权力、地位、信任等对性别的风险感知差异起到决定性作用。相较于男性,女性在社会生活中缺少风险管控的能力和权力,对政府及风险治理机构的信任也更少,相应地,她们对风险接受度也就更低。[12]

风险语境下“性别鸿沟”的存在,实际上受到社会性别文化因素和意识形态因素的深层影响,诸如福利制度、性别构成等社会结构性因素都不同程度地制造了一个被动的、消极的女性风险处境。彼得·泰勒-顾柏(Peter Taylor-Gooby)在《新风险新福利:欧洲福利国家的转变》一书中勾勒出一系列由社会转型所引发的“新风险图景”,以揭示风险话语在性别维度上的生成过程。西班牙式的“超级妇女”[13]和中国式的“超级妈妈”[14]往往由于社会福利支持的不足而陷于育儿与就业的两难境地,女性因而需要承受就业歧视、被迫失业等新的风险形态,其直接的政治后果就是加剧了社会性别的不平等;[15]李树茁等学者则结合国内性别结构失衡的现实背景,指出性别所面临的诸多风险如男性婚姻挤压和女性人身安全问题,实际上也是性别结构失衡的一种外在表现。[16]同时,性别结构失衡在社会维度上往往“牵一发而动全身”,即容易引发社会生活、经济、健康、文化领域内的诸多失范风险,如犯罪率升高、女性失踪、拐卖等。[17]

尽管说女性遭遇的风险问题是一种逼真的社会事实,但风险以何种方式呈现出来,又以何种方式进入公共视域,以及以何种方式影响社会,则离不开媒介的话语生产实践。“风险”与“性别”的话语勾连,实际上可以从大众媒体的女性议题报道中进行“话语确认”。由于媒介与社会现实间是相互建构的关系,媒介中的女性议题呈现必然是基于社会文化观念和女性现实处境的话语展示,那么,在性别问题与风险问题“杂糅”的现实语境中,风险话语则不可避免地成为媒介呈现性别问题的重要资源。我们不妨先回顾一下过去五年(2013-2017)女性议题的经典案例:2013年李阳家暴事件、2014年厦门大学博导“诱奸”女博士事件、2015年被拐女生成山村女教师事件、兰州交大博文学院开除患癌女教师事件、2017年榆林产妇跳楼事件……在这些事件中,“家暴”“性侵”“遇袭”“失联”“诈骗”“孕产”等主题均可视为现实中女性面临的风险因素。换言之,由于这些主题概念及其深层的风险话语形式的生产,媒介图景中的女性议题远远超越了简单的性别认识框架,而获得了一个更大的风险诠释维度。

由于风险的定义相对比较宽泛,我们有必要立足当前社会的复杂语境,厘清“风险”的概念及其指涉体系。实际上,风险问题并不是静止的,而是在特定环境和特定条件中不断变化,最终呈现出一种空间意义上的流动状态和趋势。风险在发生之后,就转变成另一种形态——危机。[18]“危机”与“风险”息息相关,指向的是风险的进行时或过去时,是一种“即将形成或已经呈现的破坏或损害”。[19]在女性所面临的诸多风险形态中,风险和危机往往深度嵌套在彼此的问题结构中。一方面,拐卖、暴力、失联、性侵等风险依然以不确定性和潜在性为重要特征,体现社会风险的基本内涵;另一方面,这些风险形式经由媒介报道和发酵,将演变成直接的“危机”,而这种“危机”同时也将深刻地作用于既定的社会结构和制度,带来或引发一系列潜在的或次生的风险形式。概括而言,尽管说风险是危机的潜在状态,危机是风险的完成形式,但在多种权力话语交织的复杂的现实语境中,二者之间的“过渡”与“边界”实际上是非常模糊的,而且往往呈现出一种“叠化”“杂糅”和“嵌套”状态。基于“风险”与“危机”之间的这种内在关联的逻辑基础,本文采用广义上的“风险”概念,即同时包含了风险与危机两种含义,不仅考察女性在现实中承受或遭受的诸多真实发生的伤害及其危机形式,也同时考察可能对女性带来威胁或伤害的诸多潜在的风险形式。

纵观媒介语境中的女性议题报道,风险话语已经深刻地嵌入到相应的性别话语结构之中——媒介一方面着力描绘不同风险对女性身体、生理造成的可见的伤害,另一方面也极力渲染这种风险对女性的心理、未来生活乃至社会环境形成的潜在“危机”。例如,在“李阳家暴案”、“李彦杀夫案重审”报道中,媒介对受家暴者的身体伤害进行了细致的描写和曝光,同时也强调家暴行为可能对妇女心理、社会秩序稳定造成的消极影响;在“厦门大学博导‘诱奸’女博士事件”中,媒介的相关报道不仅集中描述了性侵行为对女性身体和生理造成的“摧残”,还强调了性侵将对女性心理带来持久而深远的伤害;在“多名女大学生遇袭失联事件”中,媒介除了关注这一风险对涉事女性人身安全、家庭等多方面的伤害,还关注到“黑车”这一风险因素可能对社会空间产生的潜在威胁……可以说,风险话语俨然已经成为媒介建构女性议题的话语资源,即女性议题因为风险话语的嵌入而成为一个公共风险议题,公众正是在风险维度上来理解女性议题及其深层的社会矛盾。正因为风险与性别之间的勾连关系,本文提出如下研究问题:女性议题如何演变为一个公共风险议题?媒介在风险话语建构中具体采用了何种修辞方式?

基于此,本文将对2013-2017年间引起重点关注的性别事件进行内容分析,以期在性别和风险研究的学理脉络中回应上述问题。本文所选取的案例均来自于中国青年报2013-2017五个年度“妇女儿童热点舆情分析”和《中国女性发展报告蓝皮书(2013-2014)/(2015-2016)》中重点提及的女性事件。研究对象的选择依据主要有三:一是事件性质的影响力,它引发了社会的普遍关注,即在社会舆论场中具有广泛的认知基础;二是事件话语的穿透力,它拓展了女性议题的类型和形态,尽可能多地呈现女性面临的风险话语形式;三是事件立场的多元性,它使得不同社会主体参与其中并展开了积极的多元讨论,且多种声音之间存在一定的竞争格局。由于本文所关注的风险形式主要是社会风险,因而在研究对象的选择上主要聚焦性侵风险、歧视风险、人身安全风险等人为的、可控的风险事件,同时剔除自然灾害、突发事故等不可控的风险形式所引发的风险事件。

表1 2013-2017五年间代表性的女性风险事件

在表1中,笔者基于近五年(2013-2017)性别议题的风险类型研究,将女性所面临的社会风险整体上可以划分为六种类型——性侵风险、欺诈风险、遇袭风险、家暴风险、歧视风险、孕产风险。本文将聚焦这六大风险形式,每一类选择3-4个代表性事件。相关事件的媒介文本主要来源于中国慧科新闻搜索数据库中的热门报道和微信公众号中的热门文章。具体的操作方法为:首先,在慧科新闻搜索数据库中通过关键词检索,根据慧科数据库提供的“热门报道排行榜”,分别获取“报刊”“网站”“社交媒体”分栏的热门报道;其次,微信公众号文章则通过微信手机客户端的文章搜索功能,输入关键词后在筛选条件一览勾选“按阅读量排序”,获得阅读量排名前十的文章;随后,综合两个平台的具体文本,剔除重复、类似的报道,最终在每一议题上选定 3-7篇文章,共获得媒介文本86篇。因此,本文立足于六大风险类型的19个公共事件及对应的86篇报道文本,一方面在经验文本基础上呈现风险话语与女性话语之间的勾连方式,另一方面从理论上揭示风险议题建构的性别逻辑与话语接合原理。

二 媒介接合实践:从女性风险到社会公共风险

风险话语的“入场”,无疑昭示着女性议题向风险议题的过渡和转换。曾经驻扎在私人领域而难以成为公共议题的女性风险——虐待、暴力、失业、性骚扰等问题,往往经由大众媒体报道而在社会维度上被重新发现、激活和讨论,最终转换为一个与公共利益密切相关的社会公共风险议题。具体来说,在“女大学生遇袭失联事件”的系列报道中,女性的“遇袭风险”逐渐上升为对公共空间的秩序反思;在“榆林产妇跳楼身亡事件”中,女性“孕产风险”已经超越了简单的医患沟通矛盾,而直指当前医疗体制中的程序设计问题;在“曹菊案”中,女性就业的“歧视风险”引发了公众关于就业政策和公民权利的讨论,就业歧视最终被纳入到法律的话语框架之中;在“林奕含自杀事件”中,家庭教师性侵问题掀起广泛的社会关注,进而演化为一场关于社会伦理失范的公共讨论……显然,经由媒介话语的建构,女性风险议题被成功地转换为以公共风险为特征和表征的其他社会公共议题——公共秩序问题、医疗体制问题、社会法制问题、社会伦理问题,最终完成了从女性风险到社会公共风险的转换。实际上,从女性风险到社会公共风险,这一过程对应的话语机制体现为修辞学意义上的接合(articulation)实践。

接合也就是勾连,强调从一个问题向另一个问题的话语流动,或者从一种问题语境向另一种问题语境的话语转换。正是因为风险话语的生产,女性议题被勾连到不同的问题语境中,从而演化为公共风险维度上的其他议题形态。具体来说,当两种不同的要素连接在一起,并通过话语的形式产生了意义的对应和联系,我们便可以说事物间的“接合”实践产生了。欧内斯特·拉克劳(Ernesto Laclau)和香特尔·墨菲(Chantal Mouffe)最早对“接合”问题进行理论化表述,认为“接合表现为一种构建意义元素之间对应关系的意指实践,通过这种意义接合,能够达到建立认同的目的。”[20]劳伦斯·格罗斯伯格(Lawrence Grossberg)进一步强调接合发生的条件——“接合总是复杂的:不仅是有原因有效果的,而且效果自身也影响原因……接合从来不是单纯和单一的,他们不能抽离于相互连接的语境。”[21]可见,“接合”不仅表现为意义的生产和对接,还体现为问题语境的置换和生成。进一步讲,接合所体现的意义的置换和问题语境的流动,总是基于一定的话语结构(discursive structures)来实现的。因为“事物自身并不会为自身言说,而是永远被一个存在各种话语机制的网络驱使着说话”。[22]因而,接合实践总是依托于一定的“话语框架”,即通过建立事物与某种话语之间的关联性和对应关系,赋予事物解释一个强大的、正当的语境元语言。[23]由于接合实践也可视为一种意义争夺过程中话语建构的修辞策略,[24]因此本文主要从修辞维度探讨“女性风险”到“社会公共风险”转换的话语接合原理。

在话语接合实践中,一种话语形式之所以能够转化为另一种话语形式,根本上是因为后者的社会性被激活和发现了,因此成为一个公共议题。这一过程对应的话语逻辑是公共性(publicity)的生产。公共性是公共生活的基石,也是公共对话的前提。互不相识的人之所以能够形成对话,往往是因为共同的利益、旨趣或诉求而走到一起。因此,从女性风险到公共风险的话语形成,必然伴随着公共性维度上的话语生产与转换实践。修辞学意义上的话语转换,一般沿着两个维度展开:一是“话语建构”,主要表现为对一种新的话语形式的生产,常见的修辞策略是对话语赖以存在的概念形态的生产;[25]二是“话语重构”,主要立足一定的公共修辞(public rhetoric)原理,强调对某种公共话语的再造。[26]基于此,本文主要从“话语建构”与“话语重构”两个维度探讨风险议题建构的话语接合原理。一方面,就话语建构而言,本文主要聚焦媒介场域中的概念实践,特别是一些新兴的概念形式的发明和起源问题及其话语实践;另一方面,就话语重构而言,本文核心关注女性议题建构的阶层问题,也就是风险话语是如何在阶级维度上被发现和编织的。

(一)公共话语建构的“概念发明”

正是在话语维度上,女性议题挣脱普通意义上的性别框架,进入公共风险的话语陈述体系中。事实上,话语的生成总是对应于一系列具体概念的发明,因为概念是话语的基础构成单位和符号载体,而话语的想象力往往是在概念维度上展开的。纵观女性议题的相关报道,大量承载着特定风险意义的概念——“诱奸门”“以暴制暴”“侵略性驾驶”“路怒症”“受虐妇女综合症”等被生产出来,结果就是将女性议题推入了一张由概念所铺设的巨大的意义网络中。其实,话语实践中的概念生产,往往酝酿着更大的话语生产。正是通过修辞学意义上的概念发明实践,我们形成了特定的话语形式与知识系统,从而在话语维度上重构了女性议题的理解框架。借助概念维度上的框架生产,风险话语不仅被生产出来,同时也进入争夺和转换的话语格局之中。

概念的发明往往意味着特定话语框架的生成,而概念所支撑的话语框架及其释义体系则进一步建构了人们认知的基本语境。在“女性风险——社会公共风险”的接合实践中,当与风险相关的概念形态被生产出来,这些概念往往在话语维度上铺设了一种释义规则。“李彦杀夫案重审”报道中,媒介首先使用的话语框架是“以暴制暴”,即试图在正当防卫的话语框架中将李彦杀夫的行为与其被家暴的遭遇联系起来。由于“以暴制暴”不符合法制文明的基本逻辑,源于国外法律体系的“受虐妇女综合症”这一概念便被媒体悄无声息地生产出来,不仅为“以暴制暴”话语框架补充了性别视角,还将女性受家暴的风险推向社会心理维度,从而在知识维度上获得了公众的广泛支持。“成都女司机遭暴打事件”中,媒介最早发明和使用的概念是“侵略性驾驶”,即从个人行为角度解释女司机被暴打的原因,但这一概念始终未脱离个体化与性别化的话语框架。此后,“路怒症”一词横空出世,在都市心理压力的话语框架下对交通事故风险做出了新的解释,从而推动了女性风险向社会公共风险的话语转换。可见,任何一个概念形式的发明,都意味着特定的话语框架的生产,而这种话语框架本质上是一个风险话语框架,即从风险维度上重构人们关于事件的理解方式,进而建构了公众对女性议题的风险认知。

当一些概念被生产出来,它便被不同的事件语境反复挪用,因而获得了强大的流动能力。具体来说,媒介广泛使用一些符号化的、具有一定认知基础的符号概念,征用符号背后的表意逻辑,赋予事件解释一种强大的“元语言”话语。“厦大博导诱奸女生事件”中,“诱奸门”成为媒介通用的概念模板,在《“诱奸门”博导被清除出教师队伍 守住师德红线要靠依法治校》《教授们的权力不禁,“博导诱奸门”就难休止》《厦大“诱奸门”后最重要的问题是什么》等报道中频繁出现。事实上,经过媒体的反复征用和招募,“某某门”已经成为当前网络社会一种具有普遍社会认同基础的象征概念,意味着一种负面的、不光彩的、轰动性的社会事件,其功能就是发现类似之间的“伴随文本关系”,在概念维度上争夺事件的“定性权”。当一个事件以“门”的方式出现,便获得了巨大的公共注意力。“诱奸门”正是对网络中普遍存在的“某某门”符号概念的有效征用和演绎,一方面是对高校性侵丑闻和教师权力滥用的生动诠释,另一方面也是在社会维度呼唤一种更理性的风险解决方案。

(二)公共话语重构的“阶层制造”

在“性别”和“风险”问题的讨论中,阶层性是无可避免的分析面向。一方面,风险的形成与分配本身具有阶层性。按照贝克的观点,“风险常以阶层或者阶级所属的方式来分配……财富在顶层积聚,而风险则在底层积聚。”[1]25在风险社会的结构内部,阶级问题依然是突出的表征。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)在论述现代风险时,指出风险在社会结构上的主要表现之一为“经济的两极分化”,[27]这就意味着风险问题指向的是社会基础性的生产问题和权力问题。面对风险存在的阶级面向,阶级分析范式有助于我们把握风险的不确定性及其存在的社会根源和历史结构。[28]另一方面,在性别层面,宏观的经济转型和发展无形中推动了社会性别建构和阶级重组交织的过程,[29]进而形成独特的“性别分层”(sex stratification)现象。而这种现象隐含的经济、权力结构的不平等,往往与阶层结构中的不对等的生产关系密切关联。[30]因此,考虑到风险、性别与阶层的相互关系,性别风险问题也可以在阶层话语体系下得以诠释。透过阶层认识的“窗口”,性别维度的风险问题能够与社会经济结构、文化结构等公共问题勾连起来。

在风险话语的接合实践中,媒介往往“以话语的方式”将女性风险上升为一个社会普遍的阶层问题,即在阶层维度编织女性风险的公共性意义。媒介的阶层话语生成,主要表现为呈现女性事件中的阶层因素,并极力凸显阶层差异,从而将女性的风险问题“嫁接”到社会阶层语境之中。那么,媒介图景中的阶层话语是如何体现的?在马克斯·韦伯(Max Weber)的社会分层理论中,阶层的三个衡量指标具体可分为经济上的财富、政治上的权力和社会上的声望。[31]丹尼斯·吉尔伯特等学者则将其进一步细化为经济上的职业、收入、财产;地位上的声望、交往和社会关系;政治上的权力和阶级意识。[32]综合来看,媒介的阶层话语也是通过对这些具体指标的描述来呈现的。在本文选择的19个公共事件中,其中7个事件,共计31篇报道出现了阶层话语的介入(代表性事件分析见下页表2)。

由表2可知,媒介的阶层话语生产实际上是通过两种方式实现的:第一,媒介在报道中刻意强化女性主体的阶层身份,并在风险叙事中结合特定的阶层身份进行议题建构。“北医三院孕妇事件”中,孕妇的“高知”身份、“中科院”工作单位及该单位“公函讨说法”的做法成为媒介报道的侧重点,激起了舆论场域关于医患冲突、公权力使用的广泛讨论;“河南讨薪女民工身亡事件”中,“贫寒的”“朴实的”底层妇女形象被刻画得淋漓尽致,起到的效果便是激发了受众对社会底层群体的同情。第二,媒介的阶层话语生产策略还体现为对报道主体经济状况、生活环境等背景的描述,引导公众将关注点转移到事件背后的等级制度和阶层差异上。“徐玉玉事件”中,媒介不仅对徐玉玉的贫寒家境进行了大笔墨的渲染和描述,还重点突出了嫌犯底层群体的身份:“这几位嫌犯有着几乎同样的成长经历和生活环境。他们出身贫寒,不爱学习,未及成年便出门打工,然后早早地结婚生子。”[37]通过对阶层话语的识别和突显,媒介成功地将电信诈骗风险归因到社会阶层分化这一社会问题上。“和颐酒店劫持事件”中,女主“弯弯”是典型的中产阶级女白领形象,对互联网信息传播非常娴熟,她在看似安全、有序的商务酒店的遇袭经历引发了中产阶层群体关于公共空间中人身安全问题的普遍焦虑。概括来说,媒介主要通过对涉事主体、职业、财富、权力、社会关系等维度的差异性呈现和对比,巧妙地将女性风险转换为一个个与社会阶层关系密切相关的公共风险问题。

表2 女性风险议题建构的话语接合实践

纵观女性议题中风险话语的接合实践,性别维度的风险最终被换置为以公共风险为表征的公共秩序问题、医疗体制问题、社会法制问题、社会伦理问题。就接合实践的发生机制来说,上文所述的概念发明、阶层话语生产均属于媒介的话语策略,达到的最终效果便是“以话语的方式”编织了女性风险的公共性意义。本质上来说,从女性风险到社会公共风险的接合实践,往往伴随着公共性的识别与生产。正是通过公共话语的生产实践,媒介在社会维度上制造了“风险共同体”。接踵而来的问题是,“概念发明”和“阶层制造”总体上概括了媒介话语接合的两种宏观认识视角,但话语接合本质上是一场修辞实践,我们依然有必要对话语接合发生的微观修辞原理进行探讨。基于此,本文将主要从修辞实践的“符号逻辑”和“情感逻辑”两维度切入:一方面,风险话语的建构与再造,必然是沿着一定的符号逻辑展开的,本文将通过对女性议题中符号意指结构和符号“标出”行为的分析,揭示从女性风险到公共风险转化的符号原理;另一方面,公共性生产同样涉及媒介语境中的话语动员,而在女性议题的风险话语建构中,情感动员是一种普遍的媒介叙事策略,因此本文将从情感动员维度把握风险话语生成的情感运作机制。

三 “媒介女性”:风险话语建构的符号逻辑

作为一种话语生产方式,接合实践将两个不同的意义网络勾连在一起,并赋予了二者一定的逻辑联系。女性话语之所以能够被转换为公共风险话语,是因为风险话语的公共性意义在性别维度上被发现了。实际上,公共性之所以作为一种“话语资源”被生产出来,离不开符号学维度上的意义生产实践。由于任何意义的生产和实践活动都是基于符号逻辑而展开的,因此,探究接合实践的发生机制,不能不提到话语运作的符号机制。在风险议题中,“风险和风险事件的特点都要通过各种各样的风险符号刻画出来。”[38]换言之,风险意义的生成和呈现必然经由符号的“管道”而实现,这就意味着媒介话语的接合实践也必然存在一定的符号逻辑。

由于符号与意义的对应关系往往均有任意性,而且符号所承载的意义总是处在不同话语体系的建构与争夺之中,因此,符号的意义锚定与确立,首先取决于其所处的话语网络。在女性风险议题中,主流媒介牢牢掌控了对符号的解释权和定义权,即拥有最大的意义生产权。[23]纵观媒介的话语方式,女性主体往往被置于一个风险话语所铺设的意义网络中,其结果就是将女性建构为一个“风险符号”。正是在媒介所构造的风险话语体系中,“女性”与“风险”牢牢地勾连起来。然而,从女性符号到风险符号,女性符号的风险意义并不是一次抵达的,而是经由多次解释后逐渐形成的。简言之,媒介话语中女性符号的意义并非一成不变的,而是在不同报道框架中实现意义的不断推进。在“成都女司机被打事件”中,媒介首先通过女司机被男司机暴打住院的报道,将“女司机”建构成“受害者”的形象,从而制造了“女司机”作为暴力风险承受者的形象;随后,随着车载监控的曝光,事件真相进一步还原,媒介通过强调女司机的“别车”行为将其建构成“违章者”和交通事故风险的始作俑者的形象;最终,媒介报道多了一些理性和反思,“女司机”的行为在“路怒症”的话语框架下得到新的解释,“女司机”这一形象被再次建构成“都市压力承受者”的形象,其符号外延被推向了社会心理维度,由此成为一个被都市压力裹挟的风险符号。显然,“女司机”被建构成了一种风险符号,在不同报道文本的建构下,呈现出丰富的意义流变过程。

符号意义究竟是如何流动的?我们可以从皮尔斯的“无限衍义”论述中得到相应的理论回应。不同于索绪尔最初提出的“能指”和“所指”的二元符号结构,皮尔斯认为符号系统内部的意指系统由“再现体”“对象”“解释项”构成,三元分别对应符号的可感知部分、符号替代的事物、符号的思想及意义。[39]皮尔斯指出,“[符号]是任何一种事物,它可以使别的东西(它的解释项)去指称一个对象,并且这个符号自身也可以用同样的方式去指涉(它的对象);解释项不停地变成(新的)符号,如此延绵以至无穷。”[40]概括来说,由于解释项的意义必须以符号的方式得以解释,而符号本身又存在一个三元结构,这使得符号的释义过程必然意味着用一种符号来解释另一个符号,这一过程也将会持续性地延伸下去。因此,符号解释必然是“无限衍义”的。在媒介的性别议题报道中,女性符号往往承受着一系列猝不及防的符号化过程,其结果就是因为解释话语(解释项)的流动与变化而演化为新的符号形式(再现体)和指代事物(对象),这便为性别与风险的勾连提供了最基本的条件:在风险漩涡中的女性,往往被建构成弱势的“风险符号”,并在媒介的话语建构下不断符号化,进而实现与风险意义的勾连。例如,在“多名女学生遇袭失联事件”中,媒介建构了不同的女性受害者形象,最初的报道往往是通过这些女性“孤身一人、离家办事、失联、搭黑车、遇害”等风险表征的描述,将女性建构成为“无助的弱者”和“弱势的受害者”的形象。此后,在事件结果的跟进报道中,媒介通过渲染女性遇害、被施暴、被性侵等风险遭遇,又进一步将女性建构为风险的承受者(见下页图1)。可见,在女性风险议题的报道中,女性作为特殊的风险符号,其意义总是不断流动的,而这一过程总是伴随着“风险”话语的形成与演变。

其实,性别与风险的勾连逻辑,同样取决于文化符号学意义上的符号“标出”行为。在社会文化格局中存在诸多二元模型(binary)或三元(trinary)模型,[41]如男/女,左撇子/右撇子,主流文化/亚文化。这些对立项的关系并非“势均力敌”,而总是不对等、不平衡的。其中,标出项(the marked)往往代表着“高于”或“低于”标准的突出项,即边缘的、特殊的内容,而非标出项(the unmarked)则意味着社会主流的、一般的倾向或立场。[42]一般来说,标出项的存在实际上也造成了非标出项存在的合法化,“标出项”则因更易遭到主流排斥而处于弱者地位。在诸多公共事件的媒介话语体系中,诸如“女大学生”“女司机”“女教师”“女农民工”等符号概念不仅被源源不断地生产出来,甚至直接出现在新闻标题之中。由于当事人的女性身份被媒体刻意突显,女性成为十足的“标出项”。符号的标出行为往往伴随着社会权力的失衡和对立。当女性成为媒介话语中的“标出项”,非理性、社会弱势、风险易感群体等话语同步被建构起来,成为附着在女性身上挥之不去的符号枷锁,其结果就是深刻地影响了女性符号的意义流动。

图1 “女学生搭黑车失联事件”中的符号意指的流动结构

由于标出项和非标出项之间的关系是对立的、难以和解的,符号“标出”实际上体现了一种普遍的二元对立思维,因此往往制造了一种冲突性的议题认知语境。在女性风险议题中,媒介巧妙地发现了隐藏在性别风险背后的男与女、医与患、贫与富等二元对立框架,进而将女性风险置于社会性的二元对立矛盾中,使得风险在社会维度上被悄无声息地生产出来。例如,在女性孕产风险的报道中,医/患矛盾作为对立的话语框架被突出强调,指向的正是不完善、不健全的医疗体制所带来的公共风险;在以“李天一强奸案”为代表的女性性侵议题中,贫/富阶层差异被刻意提取和放大,对应的是现今社会贫富差距拉大而衍生的社会公共风险问题;在轰动一时的“被拐女生成乡村女教师事件”中,女性易受欺诈、拐卖的风险在受害者/拐卖者的伦理框架中得以呈现,实际上揭示了社会公共秩序的安全风险问题……在这些代表性的公共事件中,媒介实际上建构了一个个二元对立的话语框架,即通过将女性建构为一个文化意义上的标出项,在社会维度发现、激活和建构了更为强大的风险解释框架,进而实现风险话语的公共生产。

四 “道德工作”:公共风险生成的情感逻辑

媒介话语接合是以公共性生产为基础的,而公共话语的识别与发现,本质上取决于公共修辞机制之上的社会动员过程。在女性风险议题报道中,情感动员是一种普遍存在的动员机制。具体来说,尽管在公共话语建构上,理性主义的范式往往占据主导地位,但实际上,“诉诸情感”也是社会公共实践不可或缺的话语实践。情感话语弥补了以理性为主的一元性公共领域中少数群体和底层群体话语缺失的局面,[43]也为公共政治、社会生活注入了活力。[44]与此同时,情感也体现为一种政治动员性的、群体抗争性的重要力量,[45]很大程度促进了公共事件的公众参与和卷入。可以说,情感动员是公共话语建构的重要途径和方式,那么公共性的生产,必然存在一定的情感逻辑。在女性议题的媒介报道中,女性风险之所以被转换为一种普遍的公共风险,即女性风险的社会化生成,同样离不开情感话语的社会动员过程。

理解媒介的情感动员机制,不仅需要厘清女性议题报道中的社会情感形态和情感构成,还需要进一步探究情感社会学视域中道德与情感的关系问题。“如果说情感是一种普遍的心理体验,道德则往往通往既定的价值或规范体系,并且以一种隐性的方式促使我们做出相应的认知判断。”[46]可以说,社会生活中的文化规范(cultural codes)界定了是非、对错、善恶、公平与不公平、平等与不平等的界限,而道德工作(moral work)往往是在对相应文化规范的评价和选择中展开,由此引发和激活的情感形态便是道德情感。[47]按照情感交换理论,实现道德意义上的平等、公平往往是个体极为重要的期望内容,但个体期望的落空则会直接导致负性情感(negative emotion)的唤起。[48]102-105也就是说,情感的唤起必然诉诸一定的道德语法,而对道德规则、文化规范的期望差异则将产生不同的情感形态。就女性议题报道而言,风险漩涡中的女性往往被塑造成“受害者”和“弱者”的形象,而且被推向“不堪一击”“无助”等话语边缘状态,其结果就是媒介场域中的情感形态主要以负性情感为主。在“李阳家暴案”“四川江油家暴命案”等“家暴风险”中,公众的情感形态往往是在“家暴行为”的道德选择中生成。媒介对被施暴女性的悲惨遭遇的描述,塑造了舆论场域的普遍同情。在“兰州交大博文学院开除患癌女教师事件”“豆果副总裁孕期被裁事件”等“孕产风险”中,媒介重点突出女性的“孕妇”“患病女性”等身体状况,因而激发了公众对就业歧视、性别歧视等社会问题的谴责,促使公众形成“愤怒”的情感形态。概括来说,围绕女性议题的话语呈现,媒介主要塑造了一系列由愤怒、同情等负性情感构成的道德情感形态。

负性情感是如何生产出来的?这一问题涉及媒介话语呈现的情感框架。情感框架的激活,是通过一定的叙事完成的,即媒介文本的叙事方式决定了情感话语的生成方式。由于叙事行为本质上体现为一种修辞实践,而修辞的目的是为了“制造认同”,因此,我们只有回到媒介报道的叙事话语之中,才能真正理解情感话语建构的修辞原理。新修辞学者肯尼斯·博克(Keneth Burke)将修辞行为的认同方式划分为三种形式——同情认同、对立认同和误同。[49]纵观十九个女性议题相关的报道文本,悲情叙事和对立叙事是两种常见的文本修辞策略:前者强调建立在共同情感基础上的情绪互动和渲染,后者则侧重于通过制造对立、分裂来达到社会凝聚的效果。

悲情叙事和对立叙事采用的是不同的话语方式,但很容易在情感意义上形成某种强大的道义判断,由此建立了公众的风险认同和情感卷入。一方面,“悲情叙事”表现为强调当事人的女性身份,展示女性的苦难遭遇,呈现女性遭遇的诸多细节,渲染女性在风险面前的无力和悲凄,从而唤起公众的怜悯、悲伤和同情。悲情叙事的目标就是在情感维度塑造公众对女性风险的认知和认同。在“湖南产妇手术台死亡事件”中,网络媒体《华声在线》以“湘潭产妇死在手术台 医生护士不知去向,医院称已尽全力”为题对事件进行了报道,其中“赤身裸体躺在手术室”“眼里含着泪水”“满口鲜血”等细节描述将产妇的遭遇刻画得极其悲凉。与此同时,媒介还突出强调了失踪的医生护士以及旁若无人“嚼槟榔”的男子。当两种信息并置在一个叙事情景之中,产妇的凄楚和无力一览无余。显然,女性的“孕产风险”正是在这种悲情化的叙事语言中被推向公众认知领域。另一方面,“对立叙事”聚焦风险遭遇中主体双方力量的不平衡,着重刻画受害者和施害人的对立关系,以制造强烈的情感冲突。在“河南讨薪女民工身亡事件”中,受害民工在寒风中“被踩着头发长达一小时”“非正常死亡”的不幸遭遇与施暴警察的嚣张跋扈形成强烈反差,激起公众对涉事警察的强烈谴责以及对女农民工的深刻同情。其实,对立叙事中的“弱势”,不一定必须是社会身份意义上的底层,但必然是道义逻辑中不幸的、无辜的、利益受损的一方。在“和颐酒店女生遇袭事件”中,女主“弯弯”遇袭时“被陌生男子跟踪”“被抓头发”“被强行拖拽”等风险遭遇,与如家酒店事后的“三没论”和推卸责任的态度形成鲜明的对比,激起了公众的极度愤慨。可见,悲情叙事和对立叙事的直接“后果”就是负性情感的生成和蔓延,而负性情感往往是情感动员常见的情感形态。

悲伤、愤怒、同情等负性情感虽然有助于社会动员,但不利于形成有效的公共讨论和理性对话。实际上,人们在负性情感面前,并不是消极的、被动的,而是从负性情感那里寻求某种积极的反思的话语和力量,而这则涉及情感社会学中的情感防御策略(defense strategies)。社会学家乔纳森·特纳(Jonathan H. Turner)概括了四种情感防御策略——置换(displacement)、升华(sublimation)、反向(reaction-formation)和归因(attribution)。“置换”意为愤怒情绪向安全对象的转移,“升华”和“反向”则表现为负性情感的反转,“归因”即进行负性情绪的因果追溯。[48]85-87负性情感的社会化抑制往往与“归因”机制有关。爱德华·劳勒(Edward J. Lawler)在社会交换情感理论中指出,个体在面对正性情感和负性情感时的归因策略并不一致。正性情感总是归因于自我和交换关系,负性情感更倾向于“外部归因”(external attribution),即转而责备他人或更广泛的社会单元(social units)。[50]换言之,负性情感的运作机制是从外部寻找原因,并将个体层面被激活的愤怒、同情、怨恨等情感转换为对他人、社会的谴责。

“外部归因”是公众有意识地对负性情感进行抑制、调适的过程,本质上也是在道德层面完成的,离不开公众对特定风险事件的道德判断和道德选择。杰夫·古德温(Jeff Goodwin)和杰姆斯·贾斯珀(James M·Jasper)将这种情感运作和处理方式称为“道德工作”(moral work),其特点便是将个体原始的负性情感形态转换为对社会的谴责,并在道德上将自己的负性情感合法化。[51]换言之,执行道德工作的过程,也是打通个体情感与社会话语的勾连过程。在媒介的具体实践中,“道德工作”的执行对应三个连贯的情感运作过程:在女性风险事件的报道中,媒介首先通过悲情叙事和对立叙事两种动员策略,极力渲染女性的悲惨遭遇和风险处境,唤起、激活公众的“愤怒”“同情”等负性道德情感;其次,负性情感经由道德情感的运作机制迅速凝结为社会性的、道德性的共同情绪,即在情感维度再造了一个“风险共同体”,其结果便是建立了公众彻底的、全面的情感卷入;最后,出于自我保护的目的,公众试图诉诸“道德工作”的外部归因机制,对这些负性情感进行调适、抑制,并在社会维度上寻找宣泄负性情感的“出口”,从而将负性情感转移为对社会的谴责和抨击,实现女性风险与社会公共风险问题的勾连。

五 结论

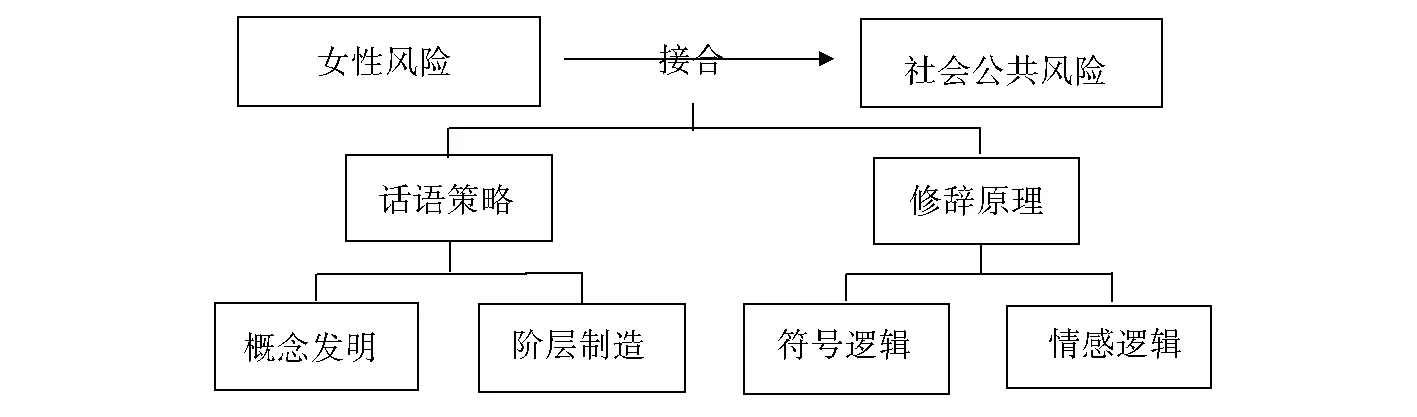

通过以上分析,我们不难发现,风险话语之所以能够嵌入到女性议题之中,离不开媒介话语运作的接合实践。本文主要从修辞学意义上的接合理论出发,探讨“女性风险”到“社会公共风险”转换的话语策略及其修辞原理。换言之,社会公共风险之所以作为一种话语形式进入女性议题之中,是因为媒介在风险话语维度上编织了某种公共话语形式,而公共性识别、激活与生产的修辞本质是接合实践,具体的接合过程如图2所示。

图2 从“女性风险”到“社会公共风险”的话语接合过程

具体来说,女性话语之所以被勾连到风险逻辑之中,离不开媒介话语建构上的概念发明和阶层话语生产,其结果就是实现了女性风险到社会公共风险的话语转化。纵观女性议题的媒介话语图景,风险话语建构存在两种内在关联的修辞逻辑:一是风险话语建构的符号逻辑,二是公共风险生成的情感逻辑。所谓“符号逻辑”,主要表现为符号意指实践的意义流动与框架再造,我们可以从“无限衍义”理论视角把握符号释义过程中的意义流动机制,同时也可以从符号“标出”理论视角接近风险话语建构的二元对立框架生产原理;所谓“情感逻辑”,主要表现为立足“悲情叙事”和“对立叙事”的情感动员过程,具体是将女性风险置于一定的道义框架中,从而通过情感运作的“道德工作”,将“愤怒”“同情”等负性情感进行外部归因,以此在社会公共风险维度上再造了一个“风险共同体”。需要特别强调的是,风险话语建构与再造的“符号逻辑”和“情感逻辑”之间具有内在的互动结构:一方面,情感话语的生产与建构,往往存在一个根本性的符号运作基础。例如,符号“标出”行为的直接后果就是创设了一系列二元对立的话语框架,而“愤怒”“同情”等负性情感正是在二元对立框架中被构造起来的。另一方面,符号意指的“解释项”之所以出现一种流动状态,特别是从“性别框架”到“风险框架”的流动,同样离不开情感运作维度上的“悲情叙事”和“对立叙事”的话语作用以及情感认知层面的“外部归因”机制。