公益产品情感化设计研究

2018-11-27许赞巩淼森

许赞 巩淼森

摘要:目的对用户购买公益产品的情感特征进行分析,运用情感化设计理论指导公益产品设计。方法分析公益产品设计现状,挖掘公益产品情感化设计机会;基于情感化设计理论三个层次,结合用户购买公益产品时的情感特征,提出公益产品的情感化设计建议。

结论运用情感化设计理论对公益产品进行再设计,有助于消费者通过公益产品获得更深刻、愉悦的视觉体验,高效践行公益,更重要的是获得良好的公益情感体验,共同营造健康可信赖的公益氛围。

关键词:公益产品 用户体验 情感化设计

引言

随着大众精神文化水平的提高,公益逐渐走入公众视野。连续三年的99公益日已经成为互联网公益人与全民公益的共同节日,公益产品在各大慈展会上如雨后春笋般出现。大众对公益的热情急速升温,对公益的期望越来越高。经调查发现,消费者更倾向于主动参与各个公益项目和购买具有独特意义的公益产品,以满足个人情感需求。“体验经济时代”的到来,公益产品的情感化体验逐渐引起消费者与设计者的关注。从情感化设计角度出发探索产品公益情感高效表达,实现公益产品消费者物质精神的双重满足,有助于挖掘公益产品在全民公益的大环境下更多可能,同时也对公益领域设计者提出了更高的要求。

一、公益产品

(一)公益产品概述

公益产品是有利于提升公共安全、增加社会福祉的产品与服务的组合方式。目前市场上的公益产品大多由社会组织提供,包含艺术创造、二次加工、治疗辅助、文化衍生等种类。通常情況下,公益产品包含三部分:核心产品、现实产品以及延伸产品。核心产品是公益产品的核心价值,是用户购买产品或服务的真正原因,用户可从购买行为中获得喜悦与满足。现实产品是满足用户需求而生产出的物质载体。延伸产品是附带的功能或服务,其能够提升社会组织形象、打造品牌优势。于消费者而言,购买公益产品本质在于满足受助人需求从而实现自我价值的情感体验。所以社会组织及产品设计者需要借助公益产品满足消费者对自我价值的追求,从而传递公益信息,调动社会对受助者的关注。

(二)公益产品设计现状

中国经济持续高速发展,为公益事业发展创造了很好的基础。“冰桶挑战”、“为爱行走”、“一个鸡蛋的暴走”这类公益活动以体验、分享、快乐等方式吸引了广大人民的关注并参与其中,并借由此将公益理念进行有效的传达。

不过并不是所有的公益产品都能够获得如此成功,不可否认的是大多数公益产品普遍还存在一些问题。

在产品形态方面,常常采用带有悲情、怜悯意味的素材来强化受助者弱势群体形象。这样的表达方式可以迅速刺激消费者产生购买行为,但在无形中构建了消费者与受助人之间的不平等关系,无益于积极公益观的传递。很多公益产品试图借助产品材料与材质来表现受助者个性,以便用户看到产品的第一眼就能与受助者建立情感联系。但是材质滥用与粗制滥造常常使用户对公益产品形成劣质与不实用的消极印象与抵触情绪。

产品价值上,大多产品还停留在公益参与者价值的单向转移,例如捐款捐衣。这样的产品仅帮受助者解决表面问题,而不能帮助他们获得自救能力。用户不求回报的单向输出形成了大量“—次公益”的现象,另一部分持续资助的用户也逐渐产生了情感负担与疲惫感,这样的公益模式无法维持良性循环。

在一些赋能产品中,受助者生产的产品常常忽视消费者使用体验。设计者在组织产品生产的过程中站在受助者角度为公益产品赋予高社会价值,缺乏对公益产品易用性方面的思考,无法为用户使用时带来积极情感体验。使用体验缺失让用户对公益产品形成“难用、体验差”的刻板印象,对产品生产者的能力形成认知偏差。用户购买后将其搁置,产品无法发挥公益情感传递的最大效用。

难以与用户维持长期的情感联系。社会组织常常忽视公益产品用户的情感变化,缺乏与用户保持互动,公益信息反馈意识薄弱,最终造成公益力量的流失。

纵观公益产品市场,设计者纷纷聚焦于公益产品的功能化设计,试图为受助者赋能,建立平等可持续的公益产品。但对于用户的重视程度有待加强,缺乏对用户情感的关注。在体验至上的今天,公益参与者的情感因素或许将成为下一个设计关注点。

二、公益产品用户情感分析

(一)情感化设计

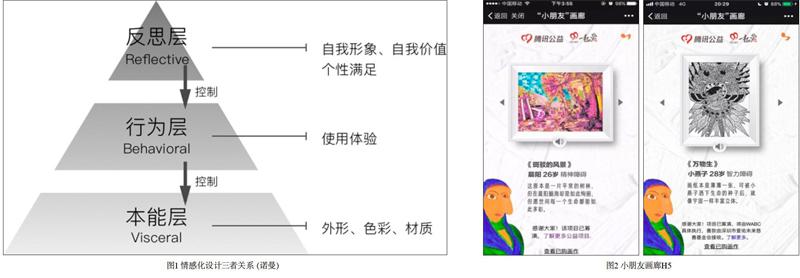

情感化设计是一种“以人为本”的设计哲学。在保证产品基本功能的前提下,强调情感在产品设计中的重要地位。唐纳德·A·诺曼(Donald Arthur Norman)在《情感化设计》中倡导在产品设计中充分考虑用户情感。他将用户情感划分为:本能层、行为层、反思层,并通过不同层次的设计介入传递符合用户需求的信息,激发用户积极的情感反映使用户获得满足。本能层是先于用户思维与意识的感官刺激,是用户对产品整体形象的感知;行为层关乎产品的功能、功效与使用体验,指用户通过学习掌握技能解决问题,并从中感到愉悦;反思层是用户对产品有意识的反映与深度思考后引发的情感共鸣与自我认知,受到个人文化、教育背景、外部环境等因素影响因人而异。三个层次相互影响,相辅相成,共同构建更令人.喻悦的情感体验(如图1)。

(二)用户情感分析

从上述情感化设计理论的三个情感层次出发,对公益产品消费者进行情感分析。

就公益产品消费者而言,出于对社会的关爱和弱势群体的关心,他们往往愿意在不损害自身利益的前提下,通过购买公益产品与服务的行为抒发自己潜在公益情怀。尤其是在知晓受助人受助需求后,受助者受助需求表现得越强烈,消费者购买公益产品的可能性也就越大。较高公益属性的产品形象更可以激发用户的购买冲动,使他们更想去了解产品与背后的公益内涵。

消费者本着做公益的积极情感购买产品,在体验前都抱有很大的期待。无论是产品能够为自己带来的公益体验又或是能够为受助者带来的帮助与改变,消费者都会形成对产品预期的心理模型。当用户心理模型与产品体验反馈相似时,用户会对产品产生较高的满意度。在追求高质高效的生活节奏下,用户更期待公益产品在满足核心需求一帮助受助者解决问题的基础上,同时具有实用意义的附属功能,并且在体验过程中为用户带来轻松愉悦的美好感受。当用户明显感知到受助者因为自己的购买行为获得了积极改变,那么用户就会获得精神上极大的满足。假若这种积极的改变是通过用户个性化的方式实现,用户会更具成就感,并成为一段独特的美好回忆。

三、公益产品情感化设计研究

公益产品不仅需要满足产品的实用性可用性,更关键的是它通过产品本身表达出的公益情感,从而与用户建立起长期的情感纽带。对公益产品情感化设计研究可结合公益产品设计现状,从用户心理特点精神需求出发,基于情感化设计本能层、行为层与反思层进行解读。

(一)传递积极公益形象

本能层面的情感是用户对于产品第一印象与直观体验而产生的本能反应。此时视觉、触觉、听觉、味觉等感觉处于支配地位。因此,在本能层面的设计上产品外形、色彩、质地等发挥着主要作用。

传统公益产品,尤其是有受助者参与制作的公益产品,大多运用残缺简陋的外形、过时的色彩搭配、粗糙的质地来强化受助群体的弱势形象,从而激发用户怜悯情感。这种情绪状态通常会引发助人、安慰、合作等亲社会行为。公益产品在本能层面中的过度表达常常使产品传达出痛苦、悲伤的情感。痛苦、悲伤与怜悯不同,是个人情感的消极反映,会使用户产生情感负担。

在公益产品设计中,产品的本能层面设计是不容小觑的,如何将公益情感即刻传递、快速奠定产品调性是设计师需要考虑的问题。

运用积极情感公益素材。收集相关主题图片影视、声音动画等资料,发掘其中能够引起积极情感的设计元素进行设计表达。向用户展示受助者向上的积极形象,以受助者活力与潜力感染用户。从产品外观上给用户带来耳目一新的愉悦感,营造轻松公益氛围。减少用户心理压力,改变对弱势群体的刻板印象。《小朋友画廊H5》(如图2),通过自闭症患者作品中亮丽的颜色、流畅的线条向用户传递“小朋友們”积极活泼的印象。用户聚焦于画作本身的美并产生愉悦的视觉与心理感受,在轻松的氛围中主动探索画作背后的故事。

适当运用声音动画、图文并茂等方法强化用户积极的情感体验,营造平等和谐对话环境。增加生动有趣的对话形式,不仅可以更有效塑造产品性格,还可以增强用户对公益产品的信任感。(如图2)所示,大部分作品都有作者亲自录制的语音,进一步增加了公益产品的真实性,提高用户对产品的信任感。项目通过视觉与听觉的双重表达在本能水平上引起了用户的情感共鸣。

(二)提高公益价值与使用体验

行为层与公益产品的功能、效用与使用感受息息相关。产品功能即公益产品为用户提供了怎样直接间接参与的公益服务。效用表示产品以多高的效率满足了用户的需求。在这个层次上,用户与公益产品间的互动决定了用户对产品的情感。于公益产品而言,用户首要关注的是产品是否满足受助人需求,并实现用户自我价值,其次会着眼于产品的实用价值与使用体验。

在产品价值方面,寻找受助者自身价值并将其作为设计资源加以利用,受助者自我造血,提高公益效用,探寻可持续公益模式。例如“黑暗中对话”工作坊让参与者进入一个漆黑的空间,由视障引导员带领大家进行短暂的“失明”体验。设计者通过环境营造手段将现实生活中的弱势群体——视障人士改变为特殊环境下的“能力者”。在黑暗中视障引导员利用自己感知觉优势,带领参与者完成过马路、找食物等日常行为,使视障者在服务过程中迅速建立起社交信心与社会认同。“失明”不仅会使参与者更加关注自己内心、审视自己的潜力与价值,增强人与人之间的互信与沟通,更重要的是可以对视障者更加谦卑,消除歧视与偏见,促进包容与平等(如图3)。

在产品体验方面,优化参与者公益体验。要从用户的真实需求出发,创造使用场景让用户主动接受公益产品。可以通过寻找公益行为与个人行为的结合点,拓展公益日常使用情景,比如微信运动的捐赠步数就很好地将公益行为与人们日常行走进行结合,此时捐步可能是个人行走的动力,也可能是个人行走产生的附属价值。在此过程中参与者没有进行额外投入,而是借助平台进行能力价值的转化。将现代化技术与公益产品相结合。科技的力量不断更新着公益产品形态,“互联网+公益”极大降低用户践行公益操作成本,激发用户好奇心并提供简单有效的行为引导,使用户主动探索产品。在体验过程中制造惊喜与阶段奖励,与用户随时保持互动,轻松建立情感联系。(如图4),95公益周期间支付宝平台发起3小时全民极速种树挑战。用户可在自己支付宝中的“蚂蚁森林”里用自己日常低碳生活产生的能量为“支付宝公益林”浇水,合种一片樟子松林。3小时内,44万人合力浇水19.7吨,共种植樟子松135棵。技术赋权为用户日常行为赋予了更多公益意义。

(三)唤醒公益情感

当产品满足了用户的基本目标,让用户感受到信任时,即可逐渐进入到反思阶段。在反思水平上用户会评估产品,形成产品的总体印象。当产品带来的正面情感多于负面情感时,用户会忽略不愉快的细节,对这段经历感到满足、愉快且有意义。好的公益产品会在反思水平上强化用户公益记忆,促使用户形成良好公益习惯。

公益产品作为社会组织传递公益情感的媒介,应该具有唤醒用户公益情怀,引发用户内心深处的情感共鸣与自我认知。当公益产品传递的公益信息契合用户希望传递给他人的公益形象时,用户就会为拥有这件产品而感到自豪、喜悦与满足。在公益产品中融入用户参与或增加个人印记更可以使用户获得参与感与情感归属,产生独特价值与个人回忆。比如在购买画作后,H5会自动生成一张带有用户名字的海报作为购买凭证,提供公益行为展示发布平台与分享渠道,营造公益环境,建立身份认同(如图5)。用户主动将公益行为分享至社交平台后,公益H5一旦被他人识别并认同,即可在他人心中引发强烈的情感共呜,催化他人的公益行为,同时用户也在社交平台上建立了良好的公益形象。此外,设计者还应该关注到公益产品的后续服务及反馈机制,公益资金透明合规、公益资源高效利用等积极反馈可延续用户对品牌的忠诚度与信任感,形成品牌核心竞争力和独有价值。

公益组织长期建立起的品牌形象代表了公益产品消费者的认知理念与情感归属,同样可以在用户的反思水平上起作用。所以设计者可以通过塑造品牌文化,并通过产品体验加以传递,唤醒用户的品牌意识。在“小朋友画廊”中,项目所属的上海艺途公益基金会(WABC)长期营造的高质、专业、有趣的品牌形象对项目的传播、资金的筹集起到积极的影响。

结语

在全民公益的大趋势下,做公益不应该仅仅考虑物质帮助,还需要考虑更多情感方面的支持与关注。在此基础上的公益产品设计也应该从情感入手,关注受助者与公益参与者的情感需求。诺曼提出的情感化设计策略在此情境下便能够凸显出它作为以用户为中心的设计理论的优势。运用情感化设计理论对公益产品进行设计介入,从公益形象的高效传递、产品公益价值与体验的提升、参与者深层次情感体验三方面,使参与者在公益体验过程中感到愉悦与满足,享受健康可信赖的公益氛围。