城市道路杂填土路基处理方法研究与应用

2018-11-27张昕,易磊

张 昕,易 磊

(西安市政设计研究院有限公司,陕西 西安710068)

0 引言

路基是按照道路路线,以及横断面形式修筑的带状构筑物,作为道路的基础,承受路面结构传递下来的行车荷载。因此,路基的稳定性非常重要,只有保证路基坚实、稳定,才能保证上部路面结构的稳定,进而保证路面行车的安全性、舒适性。近年来,由于城市的发展与扩张,在城市路网向外围延伸的过程中,不断遇到道路沿线存在建筑垃圾、生活垃圾等堆填的情况,给道路路基修筑造成困难的同时,也增加了工程投资。在各种杂填土不断迁移的过程中,也造成了一定程度的浪费。为了能够在保证路基稳定性的前提下尽可能地减少浪费、节约工程投资,采用灰土挤密桩对杂填土进行处理,是行之有效的方法之一[1-4]。

1 工程概况

某工程为西安市一条新建市政道路,道路等级为城市支路,红线宽度为15 m,设计速度30 km/h,路面设计荷载BZZ-100,路床土基回弹模量不小于25 MPa。路面结构为沥青混凝土结构,设计使用年限为10 a。道路沿线地形起伏较大,场地内分布有大量人工填土,主要为上世纪九十年代末堆积形成,成份杂乱。杂填土成份以建筑垃圾为主,其次为生活垃圾,厚度较大,达到路面设计标高以下6~12 m。按其组成及力学性质,分层描述如下:

①1-1杂填土(Qm)l:以砖块、混凝土块等建筑垃圾为主,砂浆和粘性土充填,局部含有少量生活垃圾,成份杂乱,土质不均,结构松散。层厚2.8~8.0 m。

①1-2杂填土(Qm)l:以塑料袋、尼龙袋、煤渣等生活垃圾为主,具有臭味,含有少量粘性土,成份极乱,土质不均、松散。层厚1.0~6.3 m。

①2素填土(Qm)l:黄褐色,以粘性土和砂砾为主,含少量砖块、混凝土块,零星生活垃圾,稍湿,土质不均,结构松散。层厚1.2~8.4 m。

地勘钻探范围、深度范围内未见地下水,因此不考虑地下水的影响。

2 存在问题分析

由于该工程沿线大量分布杂填土,分布范围较大且深度较深(深度达到路面设计标高以下6~12 m),特别是K0+650~K0+760段,路床开挖后揭露出建筑垃圾与生活垃圾掺杂,路基无法压实,承载力无法满足设计要求,如图1所示。

大量的杂填土导致路基稳定性无法保证,若将道路沿线杂填土全部清除换填,将额外增加大量挖方。同时,此杂填土基本由建筑垃圾与生活垃圾组成,由于堆填时间较长,现场已明显腐臭,若全部开挖清运,增加巨额投资的同时,将产生新的堆填及环境污染问题。

图1 路基杂填土(沿道路纵向)之实景

3 处理措施分析与设计

3.1 常用措施

对于一般道路路基范围的杂填土,常用的处理措施有以下几种。

3.1.1 开挖换填

对于道路沿线小范围的杂填土,如建筑垃圾、生活垃圾等,可采用全部清除换填素土或石灰土等措施。该方法适用范围较小,仅适用于小量的杂填土处理。大量的开挖换填,不仅经济性显著下降,同时将产生新的垃圾填埋问题。

3.1.2 强夯

强夯法即强力夯实法,又称动力固结法。是利用大型履带式强夯机将8~30 t的重锤从6~30 m高度自由落下,对土进行强力夯实,迅速提高地基的承载力及压缩模量,形成比较均匀的、密实的地基,在地基一定深度内改变了地基土的孔隙分布。

强夯法是使用较为广泛的一种杂填土处理方法,而采用强夯法处理的杂填土路基,一般组成较为单一,多为建筑垃圾类型的杂填土。强夯法的限制在于处理过程中产生的震动较大,对周边居民生活影响较大,建筑物距离较近时无法实施。对于该项工程涉及到的大量掺杂生活垃圾,根据工程经验,强夯效果不佳。

3.1.3 分层碾压

分层碾压,即将杂填土翻挖后分层回填,每层松铺厚度约30 cm,采用重型震动压路机进行碾压,使之达到设计要求的压实度及回弹模量。该方法适用于杂填土均匀分布且厚度较小的路段,碾压前需对杂填土进行筛分及人工分拣,剔除粒径过大的混凝土块、砖块等。若杂填土内存在生活垃圾,需全部清除,否则无法压实。对于堆填厚度较大的杂填土层,采用分层碾压的方式进行处理,又将产生新的垃圾堆填问题,处理效果及经济性都大幅度下降。

3.1.4 灰土挤密桩

灰土桩是用沉管、冲击或旋挖等方法在地基上成孔,然后在孔中填以灰土,分层捣实形成的桩。桩孔直径一般为30~50 cm,桩距约为桩径的2~3倍。灰土与挤密后的桩间土组合成复合地基,共同承受基础所传递的荷载。常用于湿陷性黄土、杂填土和填土地基处理,处理深度一般为5~10 m,最大可达15 m以上。灰土挤密桩的作用机理主要为两个方面,一是成桩后对桩间土的挤密作用,二是灰土桩自身对上部荷载的分担作用与对桩间土的约束作用。经灰土桩处理后的地基承载力一般可提高50%~100%。

与其它处理方法比较,灰土挤密法具有不需大量开挖和回填、所用施工机械简单、处理费用低、处理深度大(5~15 m)等特点,这是其它处理方法难以达到的。另外,灰土桩与挤密土一起构成复合地基,提高了路基强度,减少了路基沉降,能够有效地改善湿陷性黄土、高填土或杂填土路基承载力,其工序流程见图2所示。

图2 灰土挤密桩工艺流程图

通过上述常用杂填土处理方式的分析、比较,结合西安市清凉寺北侧规划路地质勘查报告,经过现场探坑开挖后观察杂填土实际组成状况,该项工程最终选用灰土挤密桩对道路K0+650~K0+760段路基范围内的杂填土进行处理。

3.2 工程设计

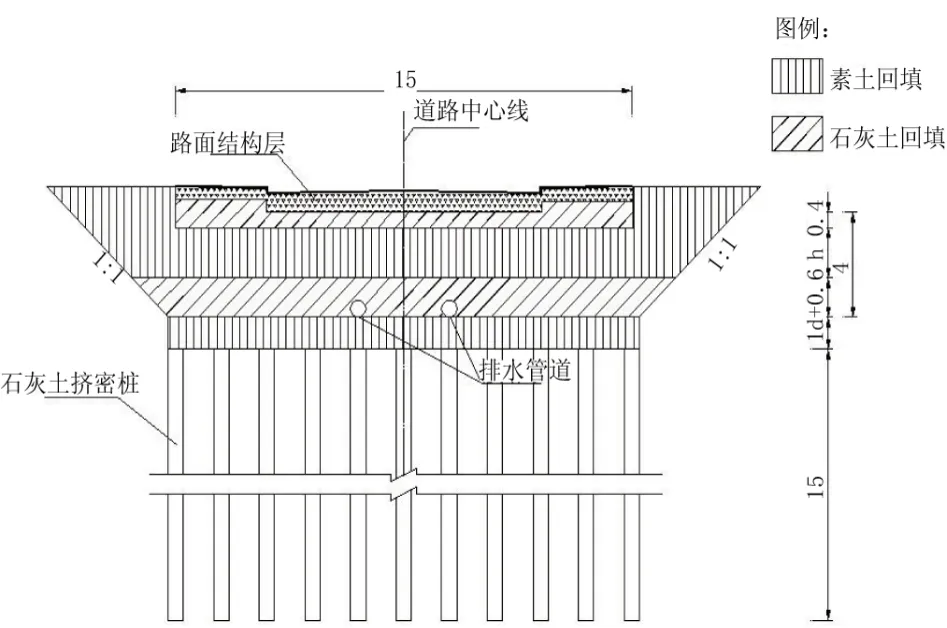

该项工程为市政道路,路基施工前需埋设市政排水管线,埋设方式为明开挖。即:将管道沟槽开挖、管底基础处理与路基杂填土处理结合,一并处理。处理方式具体如下:

扩大管道沟槽,沟槽底宽15 m,开挖至路面标高以下4 m处(管底设计埋藏深度)后向下竖直放坡(4 m开挖范围内采用素土换填,管道范围内按照排水专业设计要求采用灰土换填,如图3所示),挖深1 m,沟槽底设置挤密桩,桩径0.5 m,间距1 m,桩身采用石灰土回填(3∶7灰土),桩孔按等边三角形布置,桩顶1 m采用素土回填,压实度不小于92%;路面标高以下4 m内采用自然放坡,坡率1∶1,管顶以上0.6 m内采用8%的石灰土换填并分层回填压实,压实度不小于92%;管顶以上0.6 m外至路床顶面0.4 m以下采用素土换填并分层压实,压实度不小于94%。

图3 路基杂填土处理设计图(单位:m)

灰土桩关键参数设计要求:

(1)此灰土挤密桩目的为提高杂填土地基的承载力及消除地基土的部分湿陷量。

(2)复合地基承载力特征值fspk≥120 kPa,桩身平均压实系数≥0.97,桩间土平均挤密系数≥0.93。

3.3 工程实施及检测

根据该项工程现场情况,灰土桩施工采用柴油锤成孔,分段施工,先外后内隔排跳打,锤重不小于1.5 t夯实机夯实。桩身填料均采用机械拌和,机械配合人工充填。施工完成后桩位偏差、桩长、成桩桩径检测均符合设计要求。

关键参数检测:

(1)复合地基荷载试验:采用慢速维持荷载法,根据设计桩径及桩间距,确定承压板直径为1.05 m。加载前按最大加载量的5%预压15 min后卸载至零,开始记录初始读数。荷载试验最大加载量是设计要求的2倍即240 kPa,分8级加载,每级荷载为30 kPa,逐级稳定后再加载下一级,卸载按加载的2倍进行。试验结果如表1所列。

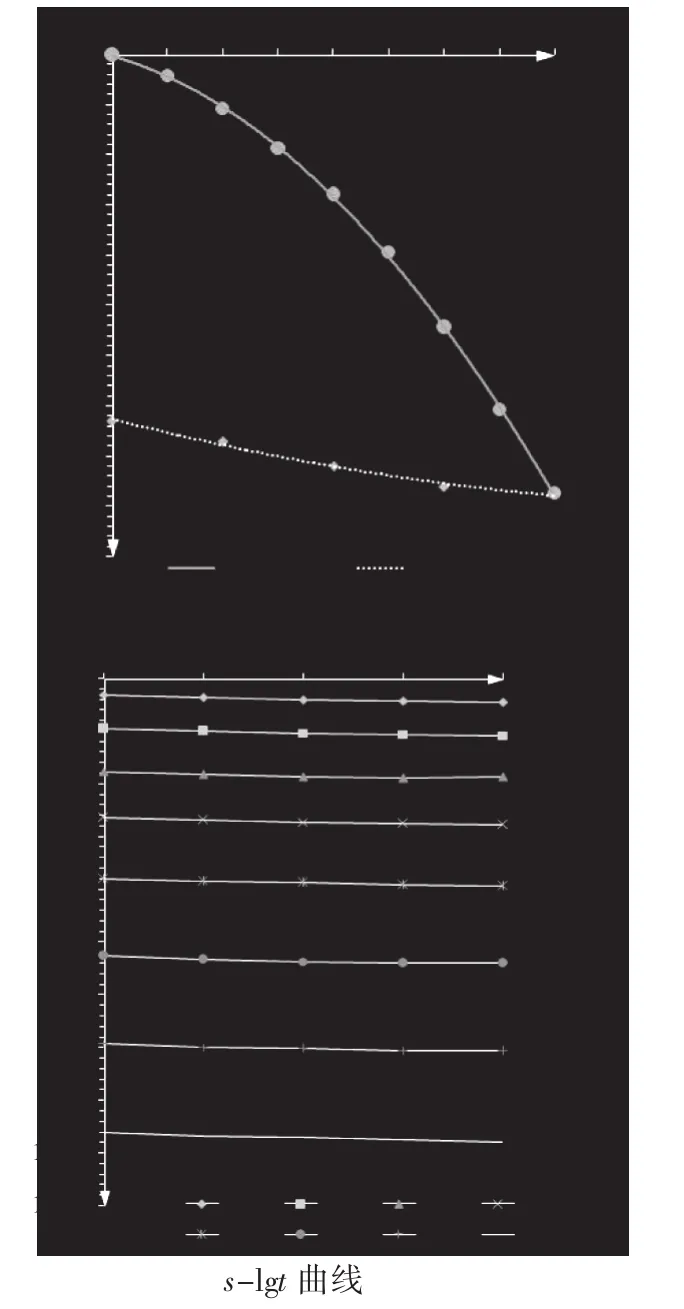

以S1测点详细数据为例,绘制p-s及s-lgt曲线如图4所示。

表1 复合地基荷载试验结果汇总表

图4 荷载试验曲线图

由表1及图4可以看出,p-s曲线程缓变型,复合地基总沉降量介于10.39~15.01 mm之间,均为超过终止试验条件要求的沉降量值(s0/b=0.06,s=63 mm);s-lgt曲线各级沉降量变化均匀,无明显陡降段,承载力均为达到极限状态。按相对变形法(《建筑地基检测技术规范》(JGJ340-2015))确定各试验点复合地基承载力特征值,取s0/b=0.008(压板直径b=1 050 mm),即s=8.40 mm所对应的压力,但其值不应大于最大加载压力一半的原则,试验点复合地基承载力特征值均120 kPa,极差未超过平均值的30%,因此场地内地基承载力满足设计要求。

(2)桩身压实系数及桩间土平均挤密系数土工试验成果如表2所列。

表2 桩身压实系数及桩间平均挤密系数试验成果汇总表

(3)桩间土湿陷试验:根据现场情况,该灰土桩路基处理路段,土质成份复杂,除杂填土外,还有部分湿陷性黄土存在,桩间土的湿陷性采用三联固结仪进行试验,试验土样150个,最大湿陷系数0.011,最小湿陷系数0.001,平均湿陷系数<0.015,综合评价桩长处理范围内桩间土的湿陷性已消除。

4 结语

(1)复合地基承载力、桩身压实系数及桩间土挤密系数检测结果表明,该工程设计的灰土桩能够有效地提高路基承载力,能够保证路基运行期间的稳定性。

(2)桩间土湿陷性检测结果表明,桩长处理范围内桩间土的湿陷性已消除,在大幅度改善路基承载能力的同时,也将市政管线基础一并处理,保证管底基础的稳定性。

(3)通过对比分析及实效检验,针对成份杂乱且埋藏深度较厚的路基杂填土,灰土桩能够有效地改善路基承载力并且经济性较好。