新城大道整治工程浅谈

2018-11-27黄伟明

黄伟明

(温州设计集团有限公司,浙江 温州 325000)

1 概况

近几年道路综合整治正在温州如火如荼的进行着,整治工程遵循功能为主、景观提升、突出特色、经济实用的原则,以提升交通功能,改善人居环境、提升城市品位,实现“序化、洁化、亮化、彩化、美化”的五化目标。通过道路综合整治改善了沿线发展环境,带动了区域优级更新,推动了城市经济社会的发展,提升了百姓的获得感和幸福感。

新城大道就是其中比较成功的例子。通过道路整治前后的对比,希望能对其他整治工程或新建工程起到参考作用。

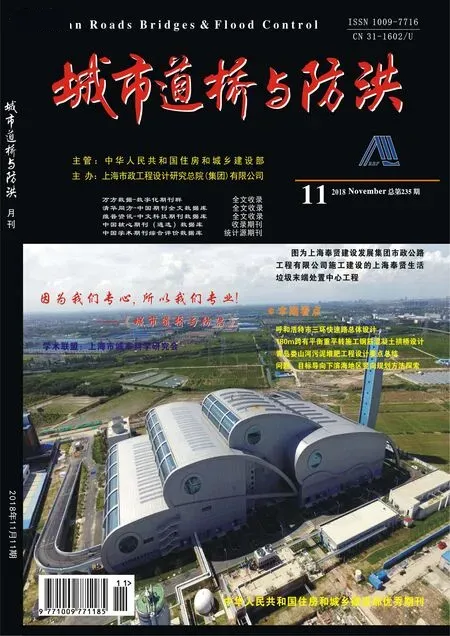

新城大道位于鹿城区,东起汤家桥环岛,西至府东路,全长1.4 km,红线宽度60 m,它是主城区东西走向重要的主干道之一,也是温州为数不多的红线宽度超过50 m的城市主干道之一,建成距今已接近30 a,可以说新城大道就是温州现代化建设的缩影,沿线分布长途汽车站、广播电视中心,公共卫生中心、电信分公司、晚报大厦及多家银行,沿街地块均已开发完成,一楼均为沿街商铺,建筑后退在3.5~20 m范围。现状断面布置如图1所示。

图1 现状道路横断面(单位:m)

2 改建前的新城大道存在以下问题:

非机动车道交通秩序混乱,通行效率不高;路中未设置安全岛及缘石转弯半径过大;人行道设置停车位,人行道道板破损严重;建筑后退区域城市家具、设施欠缺;公交车站位置位于进口道位置,且为直停式;现场杆件箱体比较凌乱;人行道路灯照度不足。

3 原因分析

3.1 断面设计未考虑建筑后退区域

现状新城大道的断面属于“四幅路”,该断面做到了机、非、人互相分隔,绿化率达到了25%,虽与规范30%尚有差距,但也应该是一个近乎完美的断面,要知道在目前以车为本的时代,基本上是没有哪条道路的绿化率能满足要求的。

新城大道的断面设计最大的不足就是没有和建筑后退区域很好的结合起来,这也是当前城市道路设计最大的问题所在。从根本上说就是没有按街道进行设计。

街道,是城市最基本的公共产品,是城市居民关系最密切的公共活动场所,也是城市历史、文化重要的空间载体。城市道路、附属设施和沿线建筑等诸多元素共同构成了完整的街道空间。街道设计应将红线内部的道路空间、沿线的退界空间及沿街建筑界面和附属设施纳入设计范围,对空间和设施进行集约设置与统筹利用,形成一体化的设计方案,确保连续的活动空间与紧密的功能联系。对于建成区而言,激活退界空间与沿街界面,是增加街道活动空间、提升街道活力最为重要的途径之一[1]。

城市道路和街道的最大区别就在于城市道路两侧地块尚未完全建成或基本处于空地,车流量和人流量都不大,车流基本已过境为主,且一般无停车需求。街道则不同,其两侧建筑都已形成,车流量和人流量都很大,且停车需求旺盛。

城市道路不同于公路的最大特点是城市道路设计需结合周边地块用地功能统筹考虑,但实际情况是由于线路长,道路设计之初沿线大部分地块的业主尚不明确,即使知道了两侧用地功能,但由于地块开发往往滞后,地块建筑布局、是否设置围墙等都无从知晓,导致道路布置断面时仍无法对建筑后退空间统盘考虑。目前这个问题仍无法解决,只能在地块都形成后通过街道整治予以完善。

3.2 断面设计未考虑非机动车的安全通行

新城大道断面不合理还体现在非机动车的通行不畅。

现状非机动车道宽5.5 m,路边设置了停车位,剩下的空间约3 m,由于停车采用计时收费,车位周转率较高,从而导致停车过程阻碍非机动车正常通行的情况屡有发生,目前大部分的非机动车是电动车,车身具有一定的重量,当通行受到阻碍时无法抬上人行道绕行,只能绕道机动车道通行,不但降低了机动车道的通行效率,而且存在安全隐患。

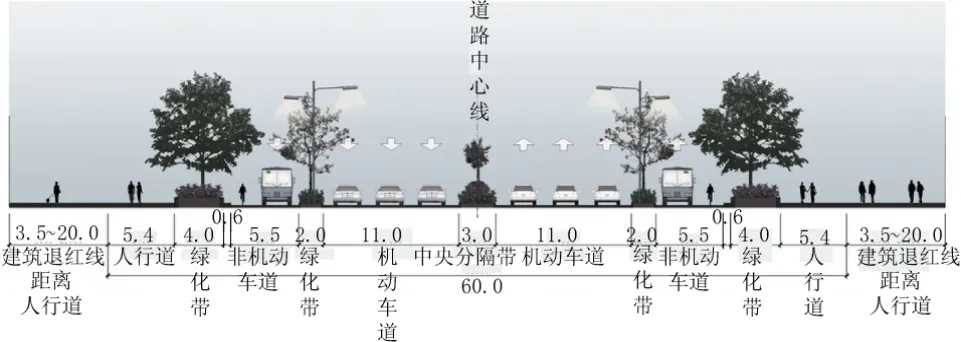

整治后通过和建筑后退区域统盘考虑,利用较宽的建筑后退作为人行道,取消道路红线内的人行道,将原红线内的人行道降板改造成非机动车道,原5.5 m宽的非机动车道变为辅道,供停车和地块出入的集散通道。通过这样的布置,完全满足了机动车、非机动车和行人的通行需求,真正做到了各行其道。整治后断面布置如图2所示。

图2 整治后横断面(单位:m)

3.3 建筑前区域设置停车位不合理

新城大道人行道加上建筑后退(即建筑前区域)最小宽度也有9 m,在停车位紧张的情况下,大部分的建筑前区域成了机动车的停车场,而且大部分车辆上下该区域都是从缘石坡道进入的,原本为残疾人士考虑的无障碍通道反而成了机动车坡道,这不得不让人摇头叹息,而且可以设想下停满了机动车的人行道又有哪个盲人敢出来呢。建筑前区域停车不但造成人行道铺装易破损,而且给行人带来安全隐患。所以从以人为本角度出发,应尽量避免在建筑前区域设置停车位,真要设置时应将其与人行道完全隔离开来。 整治后停车位布置如图3所示。

图3 整治后的停车位布置

3.4 人行道侧石露出高度过矮

整治前新城大道人行道除了设置停车位后易破损外还有另一个问题就是侧石高度过矮,仅为15 cm,根据《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)位于路侧带时外露高度宜为10~15 cm,可见这个高度是满足规范要求的,但正因为建筑前区域设置了停车位,个别车主就通过侧石直接爬上了人行道,如果控制不好很容易造成机动车向前冲,类似的新闻也是经常见诸报端的。通过观察当侧石露出高度在20 cm时一般的小汽车都不会直接爬上去,且这个高度也不影响行人上下人行道,况且人行道上下处一般均考虑缘石坡道了。

3.5 路中未设置安全岛及缘石转弯半径过大

根据规范当人行横道长度大于16 m时,应在分隔带处设置行人二次过街安全岛[2]。新城大道单向机动车道宽虽然仅为11 m,但加上绿化带和非机动车道后过街距离达到了40 m,行人过街距离过长,正常的人行过街信号配时无法保证,若延长行人过街时长,则会大大增大机动车的交通延误。

根据规范右转弯的速度按直行车速度的0.5倍取值,新城大道设计速度60 km/h,右转弯速度30 km/h,路口的缘石转弯半径达30 m。根据《上海市街道设计导则》主次干路交叉口的转弯半径推荐值为10 m,两者相比较,对相交道路宽20 m的情况,过街长度可缩短一半,大大缩短了行人过街距离。

整治后在路中利用中央分隔带设置了3 m宽的行人过街安全岛,同时对安全岛影响行车视距范围内的绿化进行的修剪;同时将缘石转弯半径统一缩小为10 m。通过上述措施行人过街的安全性得到了极大的提高。

3.6 公交站台位置不合理

新城大道的个别停靠站布置在交叉口的进口道,且有公交左转弯车子停靠。首先根据规范公交停靠站应布置在交叉口的出口,若不得已布置在交叉口的进口道,且有左转弯公交车停靠时应组织公交车左转弯后再停靠,以减少公交车进出站时对直行方向车辆的干扰。

但在实际设计还碰到一种情况,就是布置在交叉口出口道的公交站与地块开口的冲突问题。根据地块规划不同等级的道路地块开口与交叉口的距离是不同的,而且规划仅反映禁止开口范围,并未注明具体开口位置,这就给公交停靠站的布置带来了问题,一般公交停靠站均要求布置在交叉口的出口,距离斑马线的距离不得小于30 m,该位置与地块开口基本一致,从而导致停靠站位置正好挡住了地块开口,若地块占地够大,设置多个开口时尚且能避让,否者地块建设时已经建好的停靠站又要迁移,劳民伤财。

同样由于地块开发在后,后期增设的开口若遇到已建的路灯、行道树或其他设施又要进行迁移。

3.7 现场杆件箱体比较凌乱。

杆件凌乱的原因一方面是路灯和交通专业沟通不善,本可以就近附着在路灯灯杆上的交通指示牌又单独设杆,导致道路整体功能受损。另一方面就是管理不到位管线单位后续增立的杆线和箱体。这个问题也只能是后期街道整治时根据现场实际情况采取多杆合一、多箱合一来处理了。

3.8 人行道路灯照度不足。

设计之初行道树尚未成型,单挑路灯也能保证人行道的照明,随着行道树树冠的日益茂盛,人行道的照度就不能满足要求了。这个可通过两种方式来解决,一是设计之初就直接设置双挑路灯,且靠人行道侧的路灯高度降低至树冠以下,另一种方式就是在街道整治时增设庭院灯来保证,而且设置庭院灯后在提高亮度的同时也能提升美观。人行道增设景观灯效果如图4所示。

图4 增设人行道景观灯

图5 人行道上城市家具效果图

3.7 人行道上未设置行人休息区

应结合周边商业形态,人行道宽度等统筹考虑设置与景观相协调的供行人休息的座椅以及雕塑等城市家具,丰富道路的景观元素。如图5所示。

4 结论

通过对比不难发现由于规划以及管理部门的原因,新建道路有时候不得不重蹈整治道路的覆辙,建议规划主管部门制定针对城市道路规划优化机制。

城市道路的复杂性决定了城市道路设计的重点和难点是协调设计。城市道路设计应追求整体最优,尽量做到设计与规划、管理、环境等的和谐。城市道路设计应坚持以人为本,使城市道路的服务功能得到充分的体现,以增强城市主体的获得感。