行走的歌谣:“三原”论视阈下瑶族信歌探赜

——瑶族信歌研究系列之二

2018-11-21袁君煊

袁君煊

(贺州学院 科研处,广西 贺州 542899)

一、从“二原”论到“三原”论

20世纪70年代人文科学“空间转向”与“空间批评”的兴起打破了长期以来时空双重维度中以时间为主导的惯性思维,以文学空间研究为中心的文学地理学在学派林立的空间理论与批评中异峰突起。在此背景下我国的文学地理学迈出了艰难的步伐,但文学地理批评与理论发展仍呈非均衡状态,文学地理批评研究成果多而文学地理理论建树薄弱。直至20世纪末21世纪初文学地理理论才开始初现星火,陶礼天捷足先登,提出关于文学地理学“三大关系”和“五大层面”的基本问题[1];在反思百年文学史写作的成功和缺陷的背景下,2001年杨义提出“地图说”[2]与“一纲三目四境”理论[3];梅新林在《中国古代文学地理形态与演变》中初步建构起中国文学地理学的学术体系,提出了具有原创意义的“二原”理论构想,即版图复原与场景还原。所谓文学的“场景还原”就是将抽象的文学概念与文学现象还原为鲜活的、丰富多彩的具体时空场景,还原文学发生的本真原始样态[4]。“版图复原”则是指由文学场景组合与演进而构成的文学地图。其具体研究方法是以文学家为主体与灵魂、以地理为客体与舞台,通过对文学家的籍贯与流向的研究,把具体的文学现象建构成为动态、立体、多元的时空并置交融的文学图景[5]。

西方文学地理理论与批评的自觉探索较中国起步早,影响也更大。如美国著名地理学家杰弗里·马丁的《所有可能的世界——地理学思想史》突出了关于文学地理学研究的三个核心问题,即“它在哪里”“它是什么”“它意味着什么”。三个核心问题分别指向文学地理研究的空间定位、思维过程与结果、意义追问。美国斯坦福大学弗朗科·莫雷蒂的《欧洲小说地图集,1800—1900年》(Atlas of the European Novel,1800—1900)提出了“空间中的文学”与“文学中的空间”的重要概念,并由此引伸出“外层空间”与“内层空间”的双层空间论。受西方地理学尤其是以马丁的三大核心问题与莫雷蒂双层空间论影响,梅新林提出“版图复原”“场景还原”与“精神探原”的“三原”论,这意味着在“二原”论基础上对文学地理学理论的整体重构。梅新林对“三原”论的学理逻辑作了大篇幅的阐述,大意是“版图复原”立足于文学地理的空间定位,与“外层空间”(即“空间中的文学”)相对应,是建构“内层空间”(即“文学中的空间”)的根基,属于真实的历史空间。“场景还原”立足于文学地理形态辨析,成为“外层空间”到“内层空间”的相互贯通、转化和超越的中介与过程。“精神探原”立足于文学地理的意义追问,与“内层空间”相契合,是“外层空间”内蕴化的产物,是虚构的文学空间[6]123-124。

二、瑶族信歌的时空分布

信歌又名彩信、寄歌、放歌、传歌、飘歌,即以歌的形式来写信,这在自称“勉”“金门”的瑶人中尤为盛行。作为迁徙性民族,瑶族留下来的物质性文化遗产不多,虽然非物质性文化遗产数量不少,却面临着较多的传承问题,因此如信歌之类的文献就显得尤为珍贵。新中国成立后,为了摸清少数民族的历史状况、抢救行将消失的宝贵的历史文化资料,1956年开始了少数民族社会历史调查,信歌也是其中的一项重要调查内容。至20世纪80年代,经多位学者在广西、云南瑶寨搜集,共得信歌41首,收入《广西瑶族社会历史调查》第七册,1986年由广西民族出版社出版。2005年国家民族事务委员会开始对包括《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》在内的《民族问题五种丛书》进行修订,2009年出版了《广西瑶族社会历史调查》修订本(以下简称《调查》),修订本在修正错误的同时增加了注释,固选其作为本文进行瑶族信歌研究的基本文献。

由于信歌产生的时间、依托的载体材质以及收藏者的态度等各方面因素,目前留存下来的信歌数量不多,且分散在岭南、西南与东南亚等地,《调查》等文献中所载的信歌也仅为其中极少部分,但梳理前人调查整理的文献仍是发现瑶族信歌分布的重要路径。

(一) 瑶族信歌的创作时段

信歌的创作时间从明代前期延续至新中国成立后,这一说法只是就《调查》所录信歌而言,实际上信歌的创作上限很有可能更早。就其下限而言,至20世纪末、21世纪初依然有瑶民在模仿早期信歌作品进行创作与传播,后来定居美国的瑶民也曾写信歌托人或邮寄给瑶族同胞,如居住在美国加利福尼亚州里士门市伯明翰大街的瑶族人赵召山曾于2002年应邀参加了湖南省江永县召开的“湘粤桂三省(区)十县第六届南岭地区瑶族盘王节”,回美后创作了《寻根路上会亲人》,2009年再次访问中国时将此信歌送给了贺州市八步区邓元东等瑶人。当然这只能作为个案,并非普遍现象。实际上,随着瑶族的长期定居生活以及交通与通讯的飞速发展,信歌逐渐退出历史舞台。从瑶族信歌的发展历史来看,明清和民国是瑶族信歌创作与传播的高发期,这与历史上瑶族迁徙的区域与频度是相吻合的。

(二) 瑶族信歌的空间分布

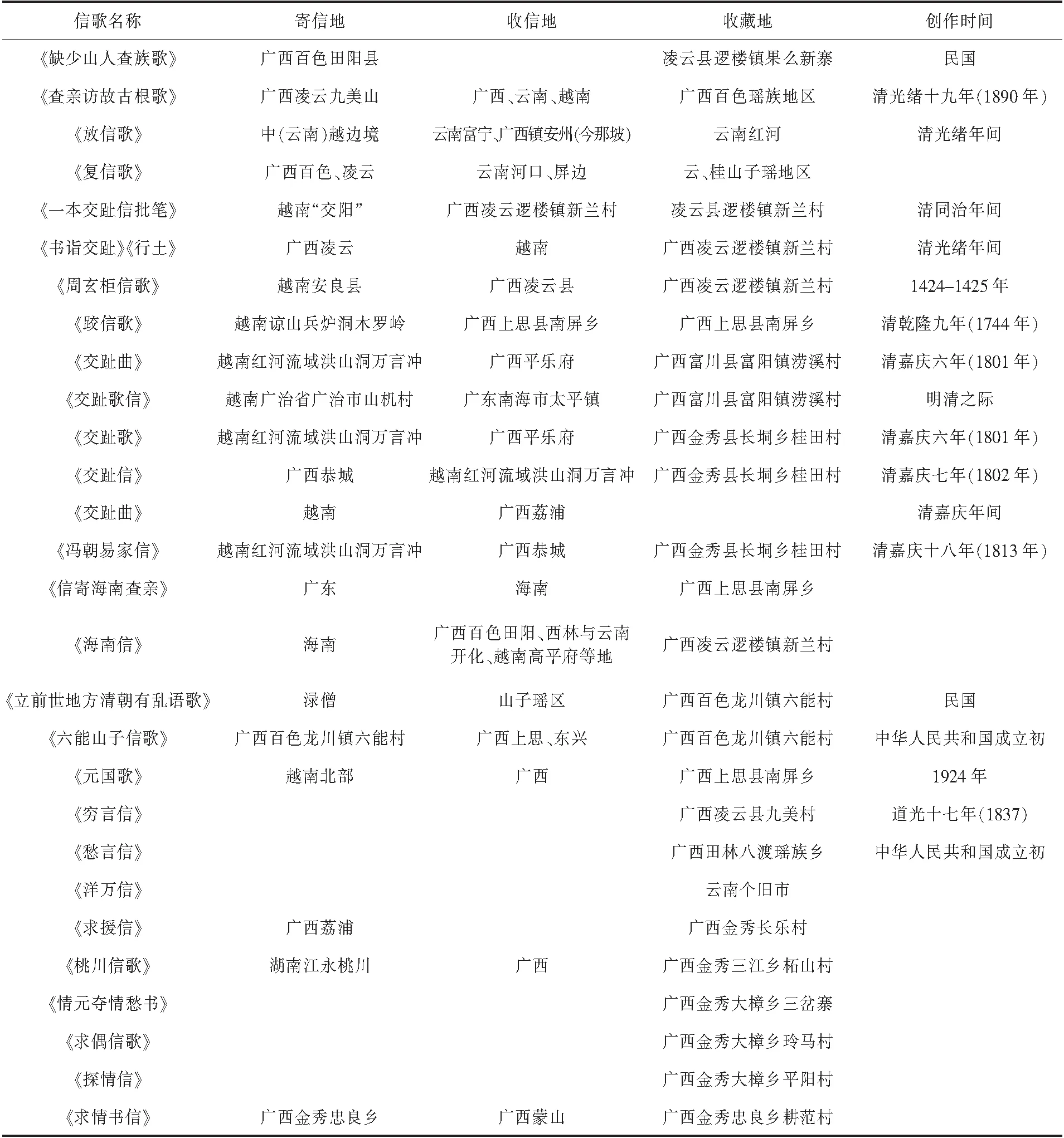

一是从宏观上看,瑶族信歌的主要传播国为中国和越南。越南的瑶族信歌集中在红河流域,中国的瑶族信歌则跨越了湖南、广西、云南、广东与海南等省区。从地理区划来看,瑶族信歌的传播区域主要在南岭走廊及其以南地区以及东南亚的东北地区。二是从信歌发出地看,信歌多集中在中越边境。具体表现为从越南、广西凌云等地发出的信歌较多。结合信歌内容会发现,那些信歌的发出者大多是往西南方向迁徙的先行者,他们在迁居地稳定后思亲念旧,于是写信歌邀请亲朋前来汇合共同开发新土地,这是边缘活力的内在驱动因素。三是信歌的接收地较分散。迁往中越边境之前,他们散居在岭南山区。四是信歌的收藏地集中在广西金秀、百色、凌云、贺州与湖南江华等地。可见这些地方历史上瑶族人口众多,即便是迁出部分瑶民,仍有不少瑶族同胞留守故地。这些留守同胞成为迁居他乡者寄信歌的对象,故出现信歌收藏集中于上述几处的现象。五是综合以上会发现信歌分布与传播呈现板块状。分别是江—贺—恭板块(即湖南江华、江永,广西贺州与恭城,三地相连)、金秀板块、百—凌板块(广西百色、凌云)、上思板块、富—文板块(云南富宁、文山)以及越南北部板块。以上板块指示了瑶民迁居的总体方向与瑶族信歌的传播路线。其中金秀处于中间地带,具有过渡意义,成为众多瑶族支系的汇聚地,也是瑶族信歌收藏异常丰富的区域(见表1)。

表1瑶族信歌寄信、收信、收藏地与创作时间一览表[注]此表中的部分信息参考了莫金山《瑶史考辨》的部分研究成果,特致谢忱。

·续表·

三、信歌所载之生命现场

瑶族信歌旨在传递信息,故其表达偏重于叙事。瑶族信歌以诗歌的形式书写战争、苛政、逃亡流离与孤单凄苦生活境遇,虽在语言运用与结构布局上略显粗糙,却在再现生活场景、刻画人物精神世界方面朴素而深入人心,不少场景给人如临其境之感。

(一)苛政与战事场景

战争常作为宏大的叙事题材,宏大叙事往往以牺牲细节性叙述为代价。而瑶族信歌则从某些点与侧面进行战争书写,战场硝烟味可能比不上宏大的战争叙事,但在透视战争背景下的人性、人情与表现战争的罪恶方面则别具优势。《周玄柜信歌》是一篇篇幅较长的瑶族信歌,叙事情节丰富曲折。信歌在叙述了旱灾、地震、病故、鼠害、蝗灾、苛政等现象后,转入战争叙述。战争从七月持续到八月,关于战争叙述在《明史》《明实录》与越南的《后陈逸史》中都有所载录,但限于篇幅与体例,史书的记载不太详细,如《明史》载:永乐十一年(1413年)“中官马骐以采办至,大索境内珠宝,人情骚动,桀黠者鼓煽之,大军甫还,即并起为乱。”[7]8320而如何勒索,珠宝具体指何种财物,当时当地人民“骚动”的程度等方面皆未明言。又《明史·黄福传》载:黄福任交趾布政使司,曾上奏朝廷“交趾赋税繁重不一,请酌定,务从轻省”[7]4225。从侧面反映当时交趾的赋税问题,但仅凭此难以了解战争发生的社会根源,而在信歌中对此有细节性的描述:“丙申其年不安乐,徒跤重税两头收。日月出差来点户,每日若天开票看。看票不是空得看,若钱分给合得开。开票使若钱行礼,若酒共鸡给那吃。八差也下跤差上,每日当差不了时。”[8]84意即当地人民处于明朝与安南两个政权的统治下,要交双重税。明朝的官差走了安南的税官又来了,无休止的赋税征收致使人民无法生存。瑶族信歌以当事人的视角把当时沉重的赋税负担作了细致入微的描述,刻画了官差贪婪的丑态,从而解释了《明史》留下的诸多细节性问题,有利地揭示了战争爆发的根源。

瑶族信歌从瑶人的角度所记录的战事或为史籍所缺载,则瑶族信歌所咏恰可为之拾遗补阙;或为其他文献所录,则多为官方视角或汉民族视角,而信歌从饱受战争创伤的瑶民视角来书写,很多不被关注的问题暴露出来了,与其他文献的叙述内容形成视角上的互补。如《周玄柜信歌》写到,“战争刚爆发时,当地民众慌不择路、饥不择食的惶恐;满街烧杀抢掠,因此民众纷纷躲入深山,在深山忍饥挨饿,或被饿死,或出山寻食被官兵捉拿拷打。战火烧及作者的村寨时,说要头人去投降,而头人一出就被捉拿,索要千两银子来赎,作者对于迁居安南之举后悔不已”[注]作者根据《周玄柜信歌》内容所概述。。这种瑶民视角的叙述显然更真实、更客观。

(二) 迁徙与流离场景

瑶民因各种因素被迫踏上迁徙之路,迁徙不定的生活拉开了瑶民之间的空间距离,彼此之间缺乏联系渠道,只好借助信歌这一特殊的信息传递方式来实现相互之间的沟通与交流。迁徙信歌即在此背景产生,成为瑶族信歌中数量较多、内容丰富独特的一种类型。而其中被迫离开原居地开始漫长的迁徙生活也成为了迁徙信歌反复吟咏的主题。迁徙主题在其他历史典籍中也有载录,但多为概述性介绍,而信歌从迁徙主体的角度进行书写,其人、事、物、景宛若眼前,具有很强的现场感与带入感。《放信歌》哭诉了作者辗转流离的悲惨遭遇。作者出生于广西,“从小离开了故乡,来到了开化县(今云南省文山市),跟随母亲在汗劳山住了两年,日子过得很苦,入赘到南泗人家承接香火,又先后迁居干七、娄七山、七帮村。在七帮村时发生瘟疫,于是迁居临安猛腊,这里环境恶劣,不适宜耕种,也不适合人生存:不知此山是绝地,如同去到地阎罗。左边江水冷如霜,右边江水热如汤。种禾不成病也有,万人兆命入阴间”[8]60。因此作者又退回天呒开化居住,在这里兄嫂病重辞世后迁到云南河口南溪居住,最后来到中越边境的棱枝,在岔河朵嘎地住下。这一漫长的迁徙堪称一部悲壮的远征史,作者细腻真切的叙述将读者带入其情境之中,同其所见、同其所闻、同其所感。《交趾歌信》《交趾歌》《一本交趾信批笔》等皆有类似的场景描述。

(三) 社会动荡与卖儿场景

天灾人祸造成社会动荡不安,出现了许多诸如出卖子女以求生存等社会现象。《立前世地方清朝有乱语歌》历数了清末、民国时期动荡的时局所造成的一系列社会问题。辛亥革命推翻清朝,建立中华民国,但苛捐杂税多如牛毛,出现物质奇缺、价格疯长、卖儿卖女等社会现象。其中卖儿一段哭诉最为动人:“何个有田也若卖,何无田塘又卖儿。肚饥卖儿取饭吃,含饭饱肚不见儿。慢念肚肌伤心里,脉血砍断别人收。日夜吃饭填母肚,看儿不见泪双流。退生红珠东天别,肚饥必定断肝肠。父母养儿多受苦,银钱使命求年高。长大赖是孝父母,不知天分断爷娘。开口卖儿早伤肚,成河(何)咬舌窕亡身。前世造来女大卖,世今便是卖幼儿。烧香断香断一世,日日沉落不见烟。香炉必定断香烟烧,祖宗千年不见烟。怨亏怨地怨不尽,茫茫渺渺伤亏图。一步行前三步退,四步危危五步亡。图图茫茫断心里,念到卖儿愿死身。了条命,四角沉沉亏(跪)地嘘。何个卖儿有父养,卖到夫妻断鸳鸯。”[8]110这一段叙述还原了当初为生活所迫不得不卖儿而又于心不忍的悲惨场景,这样的场景并非停留于外在的人、事、物、景,而是深入到表现人物的精神创伤,从而比一般性的哭诉场景更具情感的穿透力。《洋万信》中70岁的老婆婆回忆当年因生活所迫卖儿女求生,如今年老思念所卖儿女,卖苦力挣钱求人写下这份信歌,希望在有生之年能找到儿女。信歌哭诉卖儿时的凄楚情景同样感人至深:“世上无人比我苦,卖个嫩儿四五年。娘也放声儿也哭,双手拖娘双泪流。娘在一方儿一处,儿娘不知成何样?”[8]120

(四) 晚年孤苦场景

孤苦即孤单之苦。原始的耕作方式与迁居生活造成了瑶民人丁不旺的局面,如再遇上灾荒、战争、瘟疫,则减员更为严重。《愁言信》作者自述了一家的苦难之后,聚焦于自身的孤独凄苦:民国二十年(1931年),“作者妻子离世;续娶的妻子不贤惠,家庭不和睦,只好迁居他乡;膝下无一子女,大姐过继给作者的儿子也夭折了。这种无依无靠的孤单境遇以及动荡的社会环境使作者饱尝了人间种种凄苦。丁亥年土匪横行乡里,烧杀抢掠,残害瑶民;年轻人逃往别处躲藏,年老的被吊打;土匪抓住瑶民作为人质勒索钱财,没钱赎则被害死,等土匪离开,幸存者满怀悲愤收葬亲人;长期躲藏于深山,田地荒芜,忍饥挨饿,一个个面黄肌瘦,无米下锅,以至于手抓树叶当饭吃”[8]119。

四、信歌构建的意义世界

信歌是瑶族特有的生活境遇的产物,除满足其现实的生活需求。从信歌内容来看,大多瑶族信歌对本民族与本宗支来历作了详细地梳理,如《查亲访故古根歌》追溯了盘王传下的五家七姓瑶人,并区分他们各自的衣饰特征,耕山狩猎的生活,度过了一段美好的时光。盘王死后,泗城府瑶人四散而走,这一分离就是十三代。作者这一支是由盘十五传下来的,“当初住在廉州石康县(即今合浦石康镇)的真龙山,年荒世乱,一部分迁到了泗城府九美山,同宗瑶人有的去了云南开化府,有的去了云南的广南县,有的去了潮州,有的去了海南,有的去了红泥红水,后迁到了交趾”[8]55-57。《周玄柜信歌》作者周玄柜“托言祖先来自河南汝南,是盘王的子孙”[8]79。这类叙述除给收信者对照确认信息提供便利外,还有一大重要目的,即在此郑重申明自己的身份。

从其对待信歌的态度来看,也具有这种文化功能。瑶民对于信歌几乎到了敬若神明的地步,写信歌者寄希望于信歌帮助其找到亲友或把自己的境况成功传达给收信人,但因多数信歌的发出者与接受人信息不对称,无法实现点对点的传送,因此信歌写成后还要抄写若干份分发出去。信歌对于寄信者如此重要,为了避免人为因素造成信歌被扣留或损毁,信歌末尾大多有一番道德说教,确保信歌的传递。因此,非收信者接到信歌后也不敢大意,不识字者请人读信、抄写,自己收藏一份,然后对照信歌信息将抄写的信歌作新一轮传递。这也能很好地解释非收信者为何藏有他人的信歌这一现象,收藏的信歌对于其本人与本地瑶民是一个获取亲朋信息、迁徙信息的渠道与信歌创作的参照。信歌在瑶族族内的广泛书写、阅读、传递与收藏,为瑶民构建了一个超越时空的民族精神家园,在此家园中,瑶民借助信歌反复咏唱民族的历史与传说、倾诉自身的苦乐遭际、探寻对方的生活境况,构建了强大的瑶族文化交流场域。

根据莫雷蒂文学空间理论以及文学地理学的传统与发展趋势,文学传播的地理空间、作者籍贯地理空间与文学活动地理空间一同构成了“外层空间”,即“空间中的文学”的多重空间结构[6]124。瑶族信歌的分布处于这一空间,与“三原”论之“版图复原”相对应。“精神探源”与“内层空间”即“文学中的空间”相契合,强调回归生命现场,进而叩求生命活动的价值与意义。因此,信歌构建的精神家园与文化场域则属于“内层空间”,信歌中所叙述的瑶族神话、历史与传说、本宗支的源流及其对生命活动的反思等均可纳入这一空间,与“精神探源”相对应。“场景还原”着意于文学地理的形态辨析,外层空间与内层空间即空间中的文学与文学中的空间,通过文学场景相贯通。形态本身包含了外部形式与内部结构两个层面,文学地理形态的独特性在于其呈现为空间形式及其变化,而空间形式及其变化同时存在于“外层空间”与“内层空间”。也就是说“场景还原”同时涉及对应于外层空间的文学活动场景与对应于内层空间的文学文本场景,“场景还原”与“版图复原”这一外层空间的贯通主要通过“场景还原”中的文学活动场景来实现;“场景还原”与“精神探源”的贯通,主要通过“场景还原”中的文学文本场景来实现[6]128。就瑶族信歌而言,瑶族信歌文本中叙述的事件发生地、迁徙路线、信歌的创作地、收信地等地理空间与外层空间中的信歌创作、传播空间相呼应;而信歌中关于瑶民的生活遭遇、情感倾诉与理性反思等则与瑶族文化场域的构建与瑶族精神家园的探索紧密相连,瑶民不断迁徙以寻找安身立命之所可视为瑶民苦难的民族史与精神家园求索的隐喻。