道德教育向儿童立场的转向:儿童价值情感的德性生成意义与培养

2018-11-16朱曦

朱曦

摘 要 道德品质形成的过程必然要以情感的生发作为动力,而且道德情感必定有其内在价值指向。价值情感是指人在某种内心和行为活动过程中伴随的具有一定价值倾向或价值信仰的情感体验与情感品质,儿童道德情感的产生或者说某种道德品质的形成就是价值观学习和价值观形成的过程,因而可以从真善美三方面,即理智感、道德感及美感三个维度理解儿童价值情感在德性生成中的特殊意义,进而探讨儿童道德情感培育的基本思路。

关 键 词 价值情感;德性生成;儿童立场

中图分类号 G41

文献编码 A

文章编号 2095-1183(2018)10-00-04

人的道德从来就不可能离开情感,如人的同情、良心、愤怒、怜悯和仁慈等,这些情感不仅会成为道德行为的激发力,而且本身就蕴含有真善美的价值内容。一个真正有德性的人应该是有情感的人,一个有情感的人必以其价值为核心。本文所定义的价值情感是指人在某种内心和行为活动过程中伴随的具有一定价值倾向或价值信仰的情感体验与情感品质,这种情感体验并不是单纯的快乐或痛苦,而显著地带有善或个人德性意义的品质,它既是引起人的某种道德意念产生的原动力,又是人某种已经生成的德性品质的外显。

一、德性中最具有实践性动力的是价值情感

从心理学的角度看,人的情绪和情感是有对称性维度的(如快乐与痛苦、紧张与松驰),因而不能片面地说人的快乐情绪情感就是好的,人的愤怒或生气的情绪情感就是坏的。如果我们面临着一个不道德的行为,正确的表达应该是愤怒而不是愉快,此时的“愤怒”就是一种价值情感的表达。一个人所具有和表达的带有社会意义的情感,只有符合人性美和道德善才是一种卓越的品格。在人们日益重视和倡导情感教育之于人生意义的当下,似乎还有一些基础的问题需要作出进一步的厘清。从教育实践上看,情感教育依然大多是从教育者的角度出发,致力于利用情感因素促进学科教学或是道德情感的培养,但忽视了儿童本身的情感需要与自我情感生成的内在机制。另一方面价值的解构与重组作为当今时代的主要特征之一,价值问题变得越来越让人感到困惑,这种困惑又带有深厚的情感元素,比如过度的自我与精致的利己。情感作为人类个体精神大厦中最具有弥漫性、最有活力、最具有表现力的内容绝不是单纯的,而是与个体的价值立场与价值取向有着本质的紧密联系。目前在谈论情感教育时深入到价值层面的讨论还很少,因情感教育规避价值问题而造成儿童情感表达与价值立场的偏离,已成为不可忽视的教育问题。

哲学意义上的情感并不是指人的一种简单的内心体验,而是决定一个人是否具有德性的主体价值倾向。德性(拉丁文为uirtus,原意指男子气概),可以指任何东西在履行它的本质功能中的卓越,对人而言,指人的卓越或道德性。苏格拉底认为人类的德性诸如勇敢、节制、虔敬、正义和智慧,虽有认知和理性的成分,但如果细究就不难看出,其中的情感性成份是主要的。继之出现的柏拉图和亚里斯多德也以人的德性概念为基础,提出了相关的论点。柏拉图理念论的一个主要方面就在于为道德德性确立形而上学的基础,并为一个人应当怎样生活的提供了指引。亚里斯多德以德性是一切事物在履行其功能时的卓越为基础,推论出人类的德性是履行其理性的功能卓越,认为“德性是两种恶即过度与不及的中间,在感情与实践中,恶要么达不到正确,要么超过正确”[1]。可见,价值的把握十分重要,也就是说一个好的人不仅要有思想的能力,还要有一种价值情感作为展示生命的能力。为此,亚里斯多德把德性划分为理智的德性(包括实践智慧与理论智慧或沉思)和道德(伦理)德性(性格的卓越)。后者是与实践智慧密切相关的内在化行为、欲望和感情的性情。

德性情感也可以说是一种价值情感,而价值情感与理性的普遍性不同,对于个人而言是唯一的。也就是说,只有情感的东西才能真正构成个人的唯一性存在与人格生命的独一无二性。当尼采宣布“上帝死了”的时候,人类必须回到自身来寻求价值的依据,那么自身的依据无疑是精神或具有价值意义的情感。这是因为价值就概念的内涵而言,是一种情感和理性意志的综合体。无论是价值哲学的创始人洛采,还是后继者文德尔班、李凯尔特,都基本上同意情感是作为价值产生与判断的依据。心理学家、哲学家迈农在其老师布伦塔诺意向心理学的理论基础上对价值问题作了进一步的推导,认为价值是由情感意向性呈现出来的,价值的呈现依赖于情感,情感是价值的先决基础。

可见,价值之为价值其本质在于它是在我们的情感感受中被给予,又在具体的事物、观点或行为中呈现出来。舍勒认为:“只有对于本身含有道德价值的欢乐之同乐,只有对于为其赖以形成的价值内涵所要求的欢乐之同乐,才可能是具有道德价值的。”[2]在情感千变万化的现实历史的表现中,始终存在着情感本身不变的本质、结构和意义。首先任何个体都必然处在情感之中,情感尤其是高层次的情感具有存在论层面的意义,即个体单方面通过情感意识到自己的存在,另一方面世界通过人的情感才能彰显出自身的存在和意义。其次,人的具有价值意义的情感作为动机、表达方式或行动的信号,它预先筹划了人存在和行動的方向,并昭示出情感自身、人的行动的不同价值目标,有害的还是有利的,善的还是恶的,等等。只有那些进入情感范围的事物才可能真正为人所认识和把握,也才能显示出其价值。

进一步而言,人的本质及人可以称作他的特殊地位的东西(个性),不是认知和理性,而是精神气质和价值情感。人的精神气质是一个充满价值的系统,这种价值是在道德情感体验中被赋予的。因此精神气质的根本乃首先在于爱与恨的秩序,它支配主体如何看他的世界和如何开展他的行为活动。作为一个价值系统,精神气质由一些基本的人类情感体验构成,如爱感、恨感、死感、羞感、受苦感、同情感等。当然,因为人类有理性作为价值的保证,所以当个人的某种情感消失时,其价值依然可以存在。这就避免了价值情感主义带来的深刻的道德危机,即道德相对主义与普遍价值观的消失。

二、价值情感是面向生活德育的必然选择

如前文所述,价值情感是一个人德性气质与道德精神的凝聚,是道德人格生成的内在动力来源。朱小蔓曾在综合心理学对情感研究的基础上,从哲学的高度将情感概括为:“情感是人类精神生命中的主体力量,它是主体以自身的精神需求和人生价值体现为主要对象的一种自我感受、内心体验、情境评价、移情共鸣和反应选择。”[3]可见,人的价值情感不仅具有生命的导向性,而且具有向生活世界的开放性与驱动力。儿童的道德教育不能脱离生活世界,然而有一个重要问题需要明确的是,儿童是以什么面向生活世界的?他们又是怎样选择和接受生活世界的?对于儿童个体来说,情感是儿童道德发展的起点,情感表达是儿童与社会接触的最初的联系方式。生活选择与道德接受的过程往往是儿童主体通过价值情感的感受与体验对各种道德文化信息所进行选择、理解、整合和内化的过程,是理论形态的道德走向实践形态道德具有决定意义的根本环节。

首先,价值情感不是虚妄和臆想的,它应该有着丰富的生活来源。正如我们不能对儿童进行抽象和空泛的道德说教一样,任何教育也不能强迫儿童产生这样或那样的道德情感。套用一句艺术的行话,儿童的价值情感应该是源于生活,但又高于生活,由此才能不断地促进儿童向上成长并得到人格上的提升。在现象学的视野里,生活世界是其他世界的基础境域,而不再是柏拉图“理念世界”的概念,也非奥古斯丁“上帝之城”的概念。存在哲学认为人是“存在在世界中”的,人们不能脱离生存去抽象地理解存在,而处身于其中的生活世界才是人类的真正根基,人类必须回到这个生活世界中。换言之,道德之于人特别是个体决不仅仅是冷冰冰的“实践理性”,而是具有一种活力和动因的元素。“理念世界”“上帝之城”抑或“生活世界”都应该是人的世界。尤其是人的精神世界,“它作为一种思想着、期望着、意欲着、领悟着、体验着、爱恋着的意向性活动,一种创造之源,一个动态的倾向和开放的态度从而构成人的本质。”[4]可见,在倡导教育向生活回归的当下,如果没有对人的价值情感的培育,那只能是一种工具理性主义的空洞幻想。

价值情感准入教育领域是一种人文关怀精神的体现,好的生活才能带来好的教育,不好的生活只能从不好的方面影响儿童。同样的道理,只有美好的情感本身才会给儿童带来美好的感染与示范。价值情感之于主体意义而言可以是唯一的,但是生活世界中的人并不是孤立地存在的,而是与其他人、其他物、乃至世界共同存在。然而,现实的问题给儿童的道德教育和道德成长提出了种种的挑战,这种挑战已经在儿童的成长中显现出来。在技术理性、知识经济、网络信息以及全球化口号充斥人们日常生活的时候,教育尤其是德育活动也变得越来越难以释放精神和情感影响的魅力。教育的世俗化一方面在制度形式上一定程度地消除了情感能力和认知能力这两者公平的受影响机会与发展权利,另一方面在内在价值上很大程度地消解了教育的人文关怀精神。教育的涵义简约为通过标准化的考试获得资格认证的工具。人只是为了获得标准化资格认证的“一种受约束的、循规蹈矩的动物”[5]。从儿童身心和谐成长的经验事实看,当今的某种教育试图以工具理性的诱惑僭越和瓦解人文关怀精神对人的德性培育提供的庇护作用和情感培育的独特功能。也就是说,不仅学校的道德教育与生活越来越背离,儿童的情感也与生活渐行渐远。儿童天生具有丰富的情感,但是如果没有真实的生活情境,情感的“电子化”将导致儿童价值情感的丧失。

客观地说,情感教育不能解决人的一切问题甚至是一些根本问题,但无可否认的是,人的一切问题似乎都与德性情感这一根本特性有关。问题在于,什么样的教育是好与善的教育?是有效的教育?是合乎人性的教育?对这类问题的思考当然不能止于常识性的见识,更不能以口号和政策文本的形式替代实际的教育活动过程。人的德性与道德的普适性一样具有共同的东西,价值情感的诞生始于对生命的同情和关爱,始于人类对自身生命境界的提升,始于人类对共同道德生活的体验。所以,情感教育要解决的决不仅仅止于人的心理学层面上的“表情化”或“情绪化”的体验,而是要寻找人性的萌发原点与人的精神归宿。事实上儿童最初的许多情感产生与体验是人所自恰的,并非都是通过教育才具有的,但是通过适当或对应的教育方式可以培育儿童情感的价值内涵与价值取向,从而提升兒童的道德情感品质,逐步提升和完善儿童的人格。

三、儿童价值情感培养的基本维度

在学校道德教育的实践中,不仅要丰富德育的课程内容,还要丰富德育的过程内容即儿童在道德情感方面的体验内容。从道德教育知情意行的复合性特点看,价值情感不是单一的情绪化体验,而应该是个体的态度、意向、价值观和信念的复合体。与心理学意义上的情绪情感相比,具有社会文化内容的价值情感又别具有这样一些特征:

第一,价值情感具有理想化的张力,正因为是个体带有倾向性的内在体验,所以往往具有一定的放大、夸张甚至是偏颇的。在儿童最初的道德认识中,世界上只有两种人,即好人与坏人。在理想的情感中,好人一定好得无以复加,坏人总是坏得一无是处。人的价值情感之所以能彰显人性中潜在的诸如“恻隐之心、是非之心、羞恶之心和辞让之心”,与这种理想化的情感张力是分不开的,可谓“发乎情,止乎礼仪”。我们也由此得知,对儿童的价值情感教育不仅包含价值观教育,本身也包含着道德认知与判断力的教育。

第二,价值情感具有个人意向性,这种意向性主要源于个体的生活经验和主观偏好。当然,这种带有个体意向的价值情感完全可以通过诸如价值观教育和行为规范教育得以提升,使它在“情感上就形成一种感性和理性的合力,价值情感不是一种纯粹的自然情感反应,而是经过自我觉知的理性成分加工的产物。可见价值情感既有感性的成分又有理性的成分,它是情感意向与价值选择的统一”[6]。

第三,价值情感具有对称性的特点,因为价值情感是个体内心进行道德评价的尺度,所以它有正向量和负向量两个维度。如善与恶、美与丑、欣赏与厌恶、亲近与拒绝等,这些情感维度非常有利于个体主观道德意向的指向与立场选择。也由此可见,价值情感是可以作为儿童道德评价的重要表征之一,它表明着一个人之所以为人的内在与外在的双重特性。

第四,价值情感具有两难性,即价值获得或选择的冲突。一种情况是双趋冲突,这与孟子所说“鱼和熊掌不可兼得”的思想是一样的。第二种情况是趋避沖突,自己喜欢的可能不符合道德规范,自己不喜欢的又必须要做。可见,价值情感的选择也往往具有情境性,正是在这种两难的情境中才能不断地提高儿童的道德发展水平与价值情感的品质。第三种情况是双避冲突,即在情感层面上任何一样事都不想选择,但是又必须选择一个或一个以上。在现实的儿童道德教育中,这是对儿童道德情感和行为意志的最好考验,也是一种有效的教育方法。

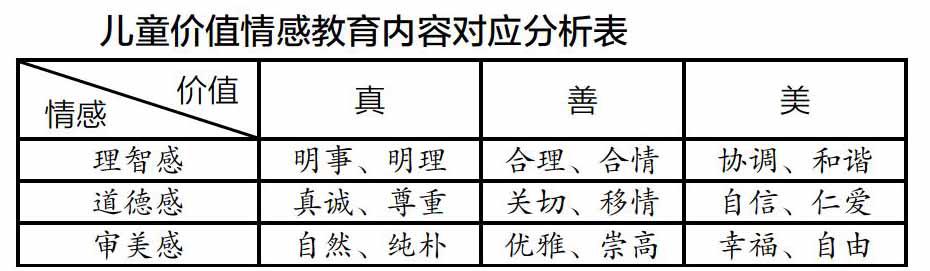

基于对上述四个维度特征的分析,本文认为儿童的价值情感教育所包含的主要内容可以用下面的表格分析法来表示和说明。表格中有纵向的三个层面,即理智感、道德感和审美感;横向维度也有三个价值要素,即真的价值,善的价值和审美的价值。这三种价值要素的关系是这样的:真是价值的基础,严格地说“真”本身就具有价值判断的特性,但是在现实生活中“真”往往是“假”的对立面,真也就成了评断假的参照标准。善和道德感是价值情感最基本的内容,也是儿童道德教育的基本内容。美则是对世俗和功利的一种超越,因而在价值情感形成的内容中具有陶冶作用和自实现的意义。这样就形成了九种类别的价值情感内容,当然每一个类别中的具体价值情感内容可以根据儿童的年龄特征进行讨论,也可以根据德育目标加以评价意义上的预设,总之这仅是一种分析的方法。

通过上表的简单分析,本文也得出一个结论,对于成长中的儿童来说,价值情感即可是一种伴随的体验状态,但是它的生成和品质化的积累同样也一个不断自建构的过程。皮亚杰发生认识论的基本原理就是把儿童的发展看成是发生着的、建构中的、有序的自组织过程。如果说价值情感除了具有自我感受,还具有生活学习和社会适应的话,那么它的每一方面的情感品质或情感能力形成的活动都包含一个建构的过程,这种过程包括图式、同化、顺应和平衡等四个方面。

综上所论,没有情感的投入,道德规范就不会真正内化为人的德性。道德教育必(下转第页)(上接第页)须关注儿童的感受、态度、情绪和信念等方面,以及对儿童的自我感受、尊重、关切、移情、个体幸福成长和社会化发展的关注。培育儿童的价值情感可以萌发儿童的德性潜能,也可引发儿童的道德动机。通过激活他们头脑中特定的道德准则而对其道德判断产生影响,强化儿童的道德价值观,形成更多并更为合理的是非、善恶的观念。促进儿童将外在的道德要求内化为儿童内心自觉的需要,进而引发更多的道德行为,提高为人的品格。

参考文献:

[1]亚里斯多德.尼各马可伦理学[M].北京:商务印书馆,2003:48.

[2]刘小枫.舍勒选集(上)[M].上海:上海三联书店,1999:278.

[3]朱小蔓.情感是人类精神生命的主体力量[J].南京林业大学学报,2001(3):55.

[4]刘放桐.新编现代西方哲学[M].北京:人民出版社,2000:389.

[5]汉娜·阿伦特.人的条件[M].上海:上海人民出版社,1999:34.

[6]陈佳宜.论儿童的价值情感及其培养[D].南京师范大学,2013:21.

责任编辑 徐向阳