同伴教育联合专题讲座对广东某高校大学生AIDS健康教育的效果

2018-11-16韩菊梅温玫玫李慈华

韩菊梅,温玫玫,李慈华

(广东工业大学a.医院内科;b.计划生育办公室,广州510006)

获得性免疫缺陷综合征(AIDS)是由感染人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种病死率极高的恶性传染病。据联合国艾滋病规划署估计,截止2016年,全球仍有3670万AIDS患者,并且感染人数呈继续上升的趋势[1-2],而广州AIDS疫情也较为严重,根据《广州市全国第三轮艾滋病综合防治示范区青少年学生艾滋病防控专项工作方案(2015—2018年)》,截至2014年底,广州市青少年学生AIDS防治形势日益严峻,报告数以年均增长46.37%的速度快速上升,且青少年感染情况堪忧[3]。尽管开展健康教育在性病、AIDS防治中取得了较为显著的效果[4],但其采用的是视频播放、发放宣传手册及宣传手册与专题讲座的形式,没有考虑AIDS防治中性教育问题的私密性。为此,笔者采用同伴教育联合专题讲座对114名广东省某高校大学生进行AIDS相关知识的健康教育,并评价其健康教育干预的效果。

1 对象与方法

1.1 调查对象

2016年9月至2017年9月,以336名广东省某高校大学生为调查对象,根据干预方式的不同,将336名广东省某高校大学生分为3组:同伴教育组(A组)112名,男43人,女69人,年龄(18.80±0.51)岁。居住地:农村67人,县城17人,城市28人。同伴教育联合专题讲座组(B组)114名,男37人,女77人,年龄(18.60±0.75)岁。居住地:农村50人,县城25人,城市39人。对照组(C组)110名,男38人,女72人,年龄(18.69±0.75)岁。居住地:农村46人,县城23人,城市41人。3组性别、年龄及居住地比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。调查对象对本调查签署知情同意书并同意参加。

1.2 健康教育及调查方法

1)健康教育:A组采用同伴教育,其方法是:采取小组讲课形式,同伴教育老师介绍相关知识,内容包括病原体、临床表现、AIDS传播途径及预防知识、对待AIDS/HIV感染者的态度、自身行为等。再小组展开讨论,小组报告,组间分享;最后,老师总结,提出指导性意见。B组采用同伴教育联合专题讲座,同伴教育方法同A组。专题讲座方法是:采取传统讲课形式,内容包括病原体、传播途径、临床表现、诊断和预防治疗等。C组不接受任何健康教育。

2)调查方法:采用自制的问卷调查表对3组进行问卷调查,内容包括:①对AIDS健康教育的需求;②AIDS接触传播方式(AIDS病人一起用餐不会感染AIDS、握手或拥抱AIDS病人不会感染AIDS、同教室上课不会感染AIDS和共用水杯、餐具、睡具可感染AIDS及接吻可感染AIDS)的知晓;③对AIDS传播途径(发生无保护性的性行为可传播AIDS,咳嗽、打喷嚏不会传播AIDS和母亲怀孕,分娩或哺乳可传播AIDS及蚊子叮咬不会传播AIDS、输血或使用血制品可传播AIDS、共用注射器可传播AIDS)的知晓;④对AIDS健康知识[安全套是AIDS预防的必要措施、吸毒(尤静脉吸毒)可传播AIDS、用不洁净的器具剃须等可感染AIDS、外表上不能判断感染HIV及AIDS距离自己很近,关系大]的知晓;⑤对AIDS相关态度行为(性交时能(要求)使用安全套、愿意与HIV朋友继续来往、不愿意为HIV感染者保密、你能拒绝毒品诱惑吗(能)和不慎感染艾滋病,你会采取什么行动(积极治疗)、愿意关心帮助HIV感染者、愿意做预防AIDS宣传员及愿意与HIV朋友同室上课)的回答正确情况。

1.3 统计学方法

数据录入Excel表格中,再转至SPSS18.0统计软件进行数据处理。计数资料比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 3组对AIDS健康教育的需求率比较

A、B 2组对AIDS健康教育的需求率比较差异无统计学意义(P>0.05)。A、B 2组对AIDS健康教育的需求率均明显低于C组(均P<0.05)。见表1。

表1 3组对AIDS健康教育的需求率比较

2.2 3组对AIDS接触传播方式的知晓率比较

A组对与AIDS病人一起用餐不会感染AIDS、握手或拥抱AIDS病人不会感染AIDS及同教室上课不会感染AIDS的知晓率与C组比较差异无统计学意义(P>0.05),B组对与AIDS病人一起用餐不会感染AIDS、握手或拥抱AIDS病人不会感染AIDS、同教室上课不会感染AIDS和共用水杯、餐具、睡具可感染AIDS及接吻可感染AIDS的知晓率与C组比较差异无统计学意义(P>0.05)。A组对共用水杯、餐具、睡具可感染AIDS及接吻可感染AIDS的知晓率均明显高于C组(均P<0.05)。见表2。

表2 3组对AIDS接触传播方式的知晓率比较

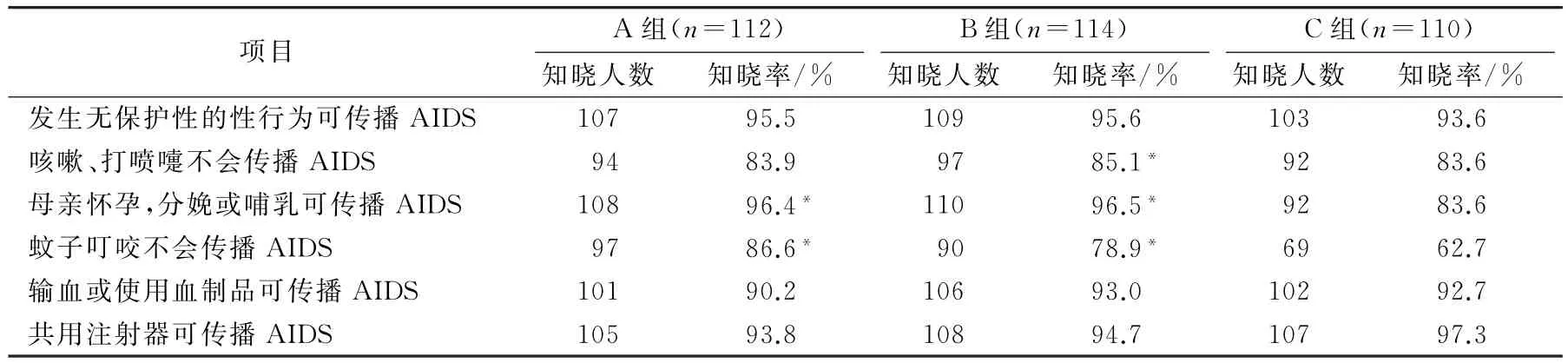

2.3 3组对AIDS传播途径的知晓率比较

A、B 2组对发生无保护性的性行为可传播AIDS、输血或使用血制品可传播AIDS及共用注射器可传播AIDS的知晓率与C组比较差异无统计学意义(P>0.05)。A、B 2组对母亲怀孕,分娩或哺乳可传播AIDS及蚊子叮咬不会传播AIDS的知晓率均明显高于C组(均P<0.05),B组对咳嗽、打喷嚏不会传播AIDS的知晓率均明显高于C组(均P<0.05)。见表3。

表3 3组对AIDS传播途径的知晓率比较

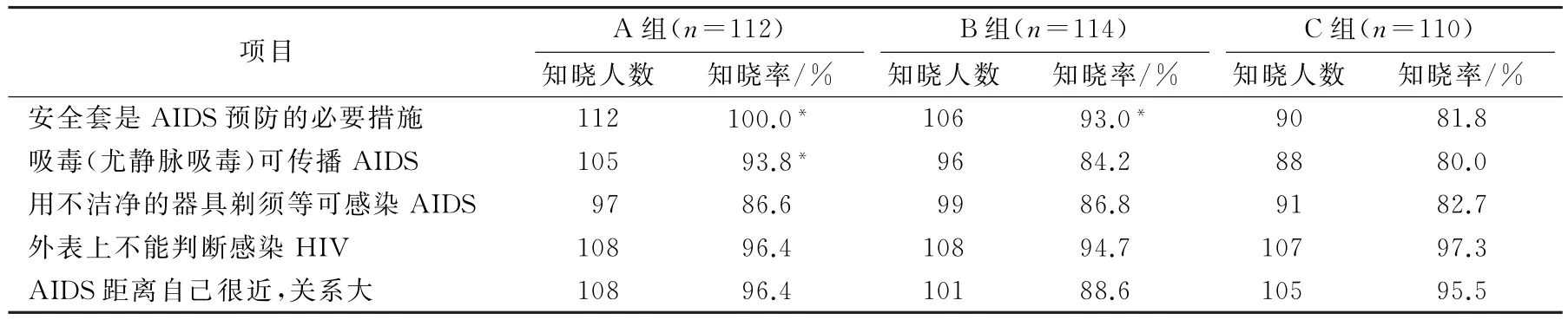

2.4 3组对AIDS健康知识的知晓率比较

A、B 2组对用不洁净的器具剃须等可感染AIDS、外表上不能判断感染HIV及AIDS距离自己很近,关系大的知晓率与C组比较差异无统计学意义(P>0.05)。A组对安全套是AIDS预防的必要措施、吸毒(尤静脉吸毒)可传播AIDS的知晓率均明显高于C组(均P<0.05),B组对安全套是AIDS预防的必要措施知晓率明显高于C组(均P<0.05)。见表4。

表4 3组对AIDS健康知识的知晓率比较

2.5 3组对AIDS相关态度行为的回答正确率比较

A组对你能拒绝毒品诱惑吗(能)和不慎感染艾滋病,你会采取什么行动(积极治疗)、愿意关心帮助HIV感染者、愿意做预防AIDS宣传员及愿意与HIV朋友同室上课的回答正确率与B组比较差异无统计学意义(P>0.05)。A、B 2组对性交时能(要求)使用安全套、愿意与HIV朋友继续来往及不愿意为HIV感染者保密的回答正确率均明显高于C组(均P<0.05)。见表5。

表5 3组对AIDS相关态度行为的回答正确率比较

3 讨论

目前,AIDS已成为全球关注的公共卫生问题,预防AIDS最有效方法是行为干预,而健康教育对大学生掌握AIDS健康知识及预防起着重要的作用[5]。本调查结果显示,A、B 2组对AIDS健康教育的需求率均明显低于C组(均P<0.05),提示该校必须对新入校大学生进行相应的AIDS健康教育,以提高AIDS防治的应对能力[6]。

本调查结果显示,A组对共用水杯、餐具、睡具可感染AIDS及接吻可感染AIDS的知晓率均明显高于C组(均P<0.05),提示同伴教育可显著增加大学生对AIDS相关传播方式的知晓率,且有明显的近期效果[7]。同伴教育对大学生AIDS相关态度行为也有明显的健康教育效果,A、B 2组对性交时能(要求)使用安全套、愿意与HIV朋友继续来往的回答正确率均明显高于C组(均P<0.05),其与文献[8]研究的结果相一致。

本调查结果显示,A、B 2组对母亲怀孕,分娩或哺乳可传播AIDS及蚊子叮咬不会传播AIDS的知晓率均明显高于C组(均P<0.05),B组对咳嗽、打喷嚏不会传播AIDS的知晓率均明显高于C组(均P<0.05),提示在AIDS传播途径方面,同伴教育及同伴教育联合专题讲座均是改进大学生AIDS知信行的有效形式,可作为AIDS艾滋病防治的手段[9]。

本调查结果显示,A组对安全套是AIDS预防的必要措施、吸毒(尤静脉吸毒)可传播AIDS的知晓率均明显高于C组(均P<0.05),B组对安全套是AIDS预防的必要措施知晓率明显高于C组(均P<0.05),提示同伴教育可增进大学新生对AIDS防治知识的了解,纠正对待AIDS病人的错误理念,并建立正确的性观念[10-11],另同伴教育联合专题讲座能够提高大学生的AIDS知识水平及大学生性行为时使用安全套的比例,但对于降低AIDS危险性行为的效果尚不十分理想[12]。此外,A、B 2组对用不洁净的器具剃须等可感染AIDS、外表上不能判断感染HIV及AIDS距离自己很近,关系大的知晓率与C组比较差异无统计学意义(P>0.05),提示该校大学生对AIDS知识的认知方面相对较好,但仍需加强AIDS健康教育。