光福桂花

2018-11-16李嘉球

◎ 李嘉球

苏州光福是“梅花之都”,以“香雪海”扬名中外;同时也是名闻遐迩的“桂花之乡”,她与湖北咸宁、广西桂林、安徽屯溪、浙江杭州,并称全国五大桂花产地。

窑上桂花冠光福

光福种植桂花的历史十分悠久,唐宋时期光福山里已遍栽桂花。品种有金桂、银桂、丹桂、月桂等10多个品种,品种之齐全为全国第一。受太湖与山区特殊气候、土壤等因素影响,光福桂花的花形完整、朵大瓣厚,质量全国第一。

光福桂花自古就以面积广、桂树多闻名,清初徐枋曾有《邓尉山多桂》长诗,描述光福桂花壮观瑰丽胜景,其中有“秋来香气弥百里,连蜷偃蹇穷山冈。我来饮酒桂树下,仙人指点云物祥”诗句。明清时,玄墓山桂树特盛,清初文学家归庄《看桂花记》记载玄墓山桂花盛况,云:“玄墓(圣恩寺)四宜堂前,丛生森列,金粟满庭,旁近诸山桂千株,顾山家以鬻花为业,花始放即落之,游人往往不及赏。”千株桂花,蔚为大观。著名文人余怀亦记载:“四宜堂两墀古桂数十株,茂叶参天,童童如宝幢华盖,荫其下者,殆忘暑也。”(《三吴游览志》)袁景澜云:“四宜堂(旁)有古桂七八株,离奇欹倚,数百年物也。”(《吴郡岁华纪丽》)在光福山里近百年的老桂花树随处可见,而在西碛山坞里至今还有好几株800年树龄、长势茂盛、树冠覆盖近半亩的老桂树。

明清时期,光福桂花以青芝山一带最多最盛,青芝山董份墓旁有“桂树数百株,芬芳沉郁”。隐居于此的曾灿有《青芝坞村家》诗云:“山家生业半樵苏,临溪人家隐碧梧。鲜菌拾来供早膳,桂花卖去当山租。”每年的桂花收入在花农家庭经济中占据重要的比例,卖了桂花可以去交租税。

光福桂花主要分布在窑上、香雪、铜坑、潭山、铜坑等丘陵地带,而栽植之多、花质之佳,尤以窑上村为冠。那里家家户户种植桂花,沿太湖岸边的西碛山、铜井山、卧龙山上栽满了桂树,花开时香溢十里。清初,隐居光福卧龙山的葛芝述道:卧龙山“惊鱼涧(有)古桂九株……虬枝蟠干,犹足婆娑。居涧之民于桂稍护惜,譬之于刑,虽刻肌肤而无箝刖之患,故近涧之桂咸可玩。芳气袭人,不减初放时。”(《游小赤壁记》)

窑上的桂花产量,占光福全镇桂花总产量的百分之七十左右。

光福桂花香飘全国

据1987年农业普查资料统计,光福全镇(不含潭东)桂花种植面积1800多亩,共有桂花树近8万棵,年均产量3000多公斤。2000年,潭东随太湖镇并入光福。近年来,光福桂花种植不断扩大。从古镇经香雪、石嵝、石壁,直至太湖沿岸,以及玄墓山、窑上、安山等数十个自然村,绵延数十公里,遍植桂花。2017年,光福桂花种植面积1.15万亩,桂花产量2000吨,桂花面积、产量和产值居全国之首,直接经济效益1980万元。

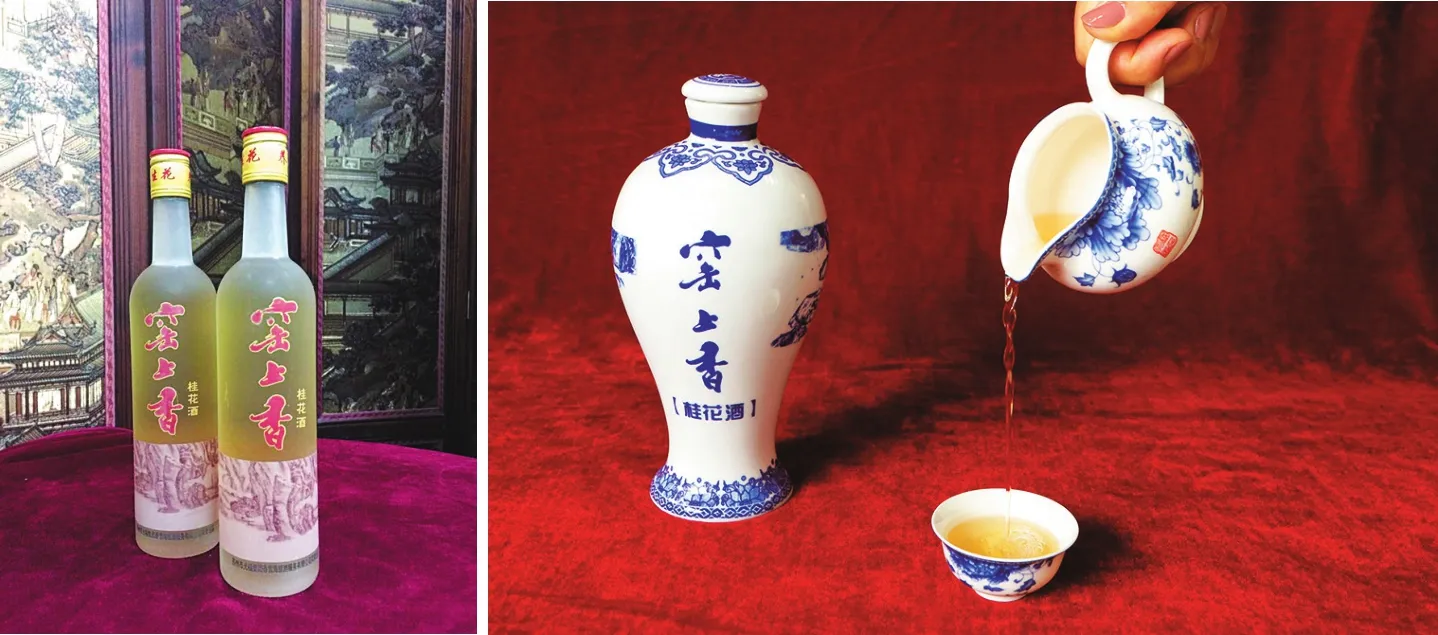

“窑上香”桂花酒

桂花,民间俗称“木樨花”,是四季常绿树种,外形美观,花香浓郁,民俗中还能讨得“富贵”的好口彩,自古以来就被人们选为理想的佳木,广泛栽种于家前屋后、园林庭院。民国《吴县志》(卷第五十一)“物产”载:“木樨,为乔木类,人家庭院多栽植之。有早、晚二种,早者曰秋分木樨,晚者曰寒露木樨。色有黄有白,白者俗呼银木樨,黄者俗呼金木樨,香气馥郁。”因此,苏州、杭州等城市将桂花作为“市花”。

光福桂花素以朵大、瓣厚、色黄、味香,享有盛名。1959年新中国成立10周年时,光福的4盆桂花放上了北京天安门城楼,浓甜的香气飘进了中南海。20世纪80年代,上海青浦大观园里的桂花树全来自光福。1999年,云南昆明世界园艺博览会“世博园”中的300多株桂花,全都来自光福。2001年9月下旬,中国花卉协会桂花分会在光福举办首届“中国桂花研讨会”,来自全国各地的桂花专家聚首光福,研讨中国桂花品种鉴定标准和资源开发。2008年北京奥运会绿化用的桂花树,也全部来自光福。

自全国开展创建文明城市、卫生城市活动以来,桂花更是成为各地绿化城市、美化城市环境的最佳树木品种之一,光福邓尉山里的桂花树源源不断地被运往全国各地。光福桂花飘香全国,真是名不虚传。

光福桂花加工工艺

桂花是天然香料,营养价值极高,历来就受到人们的青睐。桂花可以加工成清水桂花、咸水桂花、糖水桂花,可浸制桂花酒、窨制桂花茶。从前最常见的是咸水加工方法,即将采摘下来的鲜桂花浸泡在冷却的咸水里,其缺点是无法保持桂花的色泽;或者用酒精(或烧酒)加工,即用酒精将鲜桂花拌和,达到保鲜,其缺点是会破坏桂花的香味。而光福蜜饯厂生产的糖桂花和清水桂花工艺独特,1983年曾被江苏省土产果品公司分别评为同行业同类产品第一名、第二名,被评为苏州市的名特产品。

在光福,桂花加工还有独特的方法和特殊的传统工艺——用“梅泥”腌制。光福是闻名中外的梅花胜地,盛产梅子,梅子除了做成蜜饯之外,将成熟的果子打成浆(俗称“梅泥”),用“梅泥”腌制的桂花可以陈放五六年不变质,其色、香、味如同新鲜一样。正是由于这种特殊而传统的桂花腌制工艺,促使当地花农栽种大片的梅花,形成了甲天下的“香雪海”。农谚有“种桂必种梅”的说法,桂花与梅花两者之间的密切关系由此可见一斑。

光福的“梅泥桂花”备受欢迎,自古就是苏沪地区传统“苏式”菜肴糕点制作的重要佐料,苏州著名老字号“黄天源”桂花糖年糕、“采芝斋”的桂花白糖云片糕,至今仍旧是非光福桂花不用。光福桂花曾经畅销京、津、沪、宁等各大城市,远销东北、新疆等地,还有三分之一出口海外。

2016年,光福香雪海旅游公司隆重推出品质上乘的桂花酒“窑上香”,让广大消费者在品尝美酒的同时,感受光福桂花的温馨与芳香。

众香国里赏桂忙

每年农历中秋节前后,秋风送爽,光福漫山遍野的桂花竞相开放,风姿异彩,美不胜收。登高观望,只见远山近坡,处处桂林叠翠浮金,相映成趣,馨香四溢。此时此刻,山是香的,水是香的,风也是香的,整个光福山区变成一个“众香国”。游人闻香而来,络绎不绝。

光福花农将桂花分为早黄花、晚黄花两种。桂花花期短,共10天左右。桂花朵小玲珑,十分娇气,如果采摘晚了,花朵就要“开失”,错过最佳花期,造成无法挽回的损失。光福花农采摘桂花全用双手,不像其他桂花产地采摘,大多用竹竿敲击,或摇晃树枝让花朵脱落。光福花农每户人家都备有长短木梯好几张,最长的有三五米,哪怕是最高的树枝都架设梯子,然后爬上去人工采摘。因此,花形保护完好。

花农“撮花”

采桂花摘费时费力,一公斤鲜桂花大约有2.4万朵,一位采花好手一天只能采六七公斤。桂花时节,男女老少齐上阵,不分昼夜。当天采下的桂花必须要在当天卖掉,否则桂花就要“黑脱”,质量将大打质扣。花期里,光福花农家家灯火通明,人人争时间、抢速度,通宵达旦,几天几夜不睡觉,因为桂花实在是耽搁不起。二十世纪七八十年代,光福有县、乡、村三级的花果加工厂七八家,桂花时节工厂24小时敞开收购。当时桂花价格最高卖到每公斤10~12元,而是所谓的“水桂花”,即1市斤干桂花可浸6两水分。桂花收入占花农全年总收入的60%以上,窑上村更是高达80%左右,被人戏称为“摇钱树”。

光福花农对采摘桂花十分讲究:先是从树上折下桂花枝条,山里人称作“石花”(即“摘花”);桂枝运回家后,又要将花朵从枝上摘下,拣除叶子,花农称为“撮花”。为了不失时机把树上的桂花尽可能采摘下来,花农会邀上亲朋好友,或请来帮工。按照惯例,撮花人能分得一半的桂花钱,“山家花多者,觅人争撮,例一半分撮花人”。清代潘遵祁《入山看桂》诗云:“种花容易撮花难,金粟攒柯细别残。一半分来酬姊妹,竟携筐筥上岩峦。”“尽日浓参鼻观香,人如蜂蝶宿花房。不知绣闼矜兰麝,可信山中万斛量。”“撮花时节要晴天,一斗花须换百钱。真个浓香论万斛,大千金粟是无边。”“撮花天气喜坚晴,三百青铜一斗赢。”整个光福山区每年能产万斛桂花,而一斗桂花能换取三百个铜钱,花农虽苦犹甜,乐在其中。

“山中花市在中秋”

桂花馨香幽雅,自古受到文人墨客的喜欢。丹桂飘香时节,携上三五好友一同探桂赏月,更是人间一大乐事。元代著名画家、诗人倪瓒对光福桂花情有独钟,曾多次到山中赏桂。有一年中秋节,他特地来到光福友人徐良夫家,与朋友胜常、良夫、景和在耕渔轩饮酒赏月,乘兴登上凤鸣冈看桂赏月,当场赋诗云:

凤鸣冈头秋月明,一尊能为故人倾。

明月满地青苹影,琪树飘香露气清。

另有《中秋饮耕渔山居》诗云:“酒渴茶瓯沁露凉,石床云卧冷侵裳。团团碧树悬金粟,月午风清梦寐香。”一棵棵造型团团的桂树,碧绿碧绿的,枝枝叶叶悬满了簇簇金粟,月夜子午时分,梦寐中闻到清风飘来的阵阵桂花馨香。

秋天“光福赏桂”如同春天“邓尉探梅”一样,明清时即是苏沪地区的传统习俗,形成一个“花市”。《清嘉录》卷八云:桂花,俗称木樨,“金风催蕊,玉露零香,男女耆稚,极意纵游,兼旬始歇,号为木犀(樨)市”。清初文学家归庄《看桂花记》中,曾记载游人光福山中赏桂看花的情景。葛芝曾特地到青芝山赏桂,“是夜月益皎,四山入座,苍翠献奇,桂风缭绕,扑人不绝,疑身在众香国中。”沈颢有诗云:“山中花市在中秋,日夜提筐采未休。卖与维扬商客去,香油都上美人头。”(《青芝坞》)采花的花农,看花的游客,买花的商贾,山中一片繁忙。

花农采桂花

清道光间诗人沈钦韩曾应好友许兆熊邀请到光福看桂,写有《山中木樨辞》5首,“黄金何啻满籯量,挑出山前一路香。多谢天公老晴色,早收头番到行场。”花农挑着装满桂花罗筐走来,一路带来芳香。“银钗满插未空回,蝴蝶黄黄金粟堆。不似梅花若风雪,鲤山谁看木樨来。”玄墓山南边鲤山的大片桂花,他们还结伴前去赏花。“连舩催载费家河,三日工夫万斛多。偏是好风传笑语,深林门唱采茶歌。”短短3日工夫,采摘下了万斛多桂花;山林深处传来阵阵欢声笑语,花农还在唱着动听的《采茶歌》。

苏州还有个特殊习俗,将桂花扎成“木樨球”,妇女买簪云髻,佩戴在头上,去逛街,去赏月。诗人袁景澜有“鬓丝香压木樨球,月舫灯船趁夜游”诗句。沈钦韩《费家阜》诗也写道:“人影忽忽柞稻前,木樨裘压鬃云偏。山头冷作经霜面,花气浓为酿雨天。金粟绸缪众香国,玉尘寂寞小梅田。扁舟载得开卢酒,笑指盈樽三百钱。”

“看花走遍太湖旁”

秋风送爽,丹桂飘香,光福山里漫山遍野的桂花芬芳,浓郁的香气弥漫在整个空气里,沿着桂花枝叶覆盖的“绿色长廊”前行,环顾四周真是一个桂花的海洋。

清末隐居在光福“香雪草堂”的潘遵祁对桂花情有独钟,写有一组《入山看桂》诗,云:“虎山桥外晚波凉,四面螺鬟净洗妆。行到镜中疑月窟,桂花时节满湖香。”刚到虎山桥就好像走进了月宫,湖面上飘来阵阵馨香。“撮花天气喜坚晴,三百青铜一斗赢。游客也耽秋意爽,不吟冷露湿无声。”花农虽然辛苦,却能换得一斗桂花三百铜钱的赢利,而游客则尽情地享受那份秋高气爽的惬意。“滴露团霜百和馨,金阊估客载轻舲。寄将赵北燕南去,羡煞秋窗好梦醒。”金阊(苏州)城里的商贾纷纷乘船来到山里采购,将桂花产再卖到赵北燕南。

光绪十五年八月十七日(1889年9月11日),常熟籍状元宰相翁同龢曾特地到光福访桂。可惜,翁状元来早了,山里的桂花还没有开放,“桂花未放白鱼瘐,记我秋堂待月时”,虽然没有看到桂花,但秋堂待月让我永远会记取。不久,有人给他赠送一枝桂花,他“洗酱瓿插之”,特赋诗云:“折赠天香用意深,土盆瓦注费搜寻。剧怜邓尉千株雪,未抵君家一捻金。”注云:“八月访桂邓尉,绝无花也。”可见对光福桂花的印象很深。1916年农历八月,康有为由上海来到光福看桂,逗留3天,作有《丙辰八月邓尉山看桂》:“丘壑重深夹路松,梅花未发桂花浓。碑亭珍重晋时墓,寺阁庄严周代钟。香海人家三十里,太湖波浪百千峰。憨山说法空空矣,但醉山岚与水容。”

隐居苏州的李根源曾云:“余观光福种植花木,以天井、窑上为盛,珍珠坞次之。桂花多于梅花,故春游后当继以秋游也。”(《吴郡西山访古记》卷一)1927年秋,民国党元老于右任来到光福赏桂,欣然写下《邓尉看桂》,道出了独有看桂之情、赏桂之乐。诗云:

家家摘蕊尽盈筐,晚桂丰收万井香。

曳杖行吟香雪海,人间何事不能忘!

次年,他与林少和、王启黄、张文生、祁筱峰等好友沿着太湖岸边行走,尽情地赏花,归舟木渎时,写下平生得意之作《邓尉看桂归次木渎,饮于石家饭店》诗:“老桂花开天下香,看花走遍太湖旁。归舟木渎犹堪记,多谢石家鲃肺汤。”1930年金秋,身为南京国民政府监察院院长的于右任在李根源陪同下又一次游览光福,赋诗云:“桂花香里鲃鱼肥,载酒行吟归不归?秋老太湖人醉也,江山满目雁南飞。”可见对光福桂花钟爱之深。

2004年9月,光福镇举办首届苏州太湖桂花节,以赏桂为主线,设有采桂花、寻找老桂树等活动,同时开展山水旅游、窑上村农家乐、太湖船餐品蟹美食和摄影比赛。《人民日报·海外版》等媒体作专题报道。此后每年桂花盛开之时,光福都举办“桂花节”,吸引数以万计观光游客前往赏桂品花。

秋风轻拂,芬芳馨郁,沁人心脾,令人怡然心醉。赏桂回来,身上沾满了迷人的香气,带上一瓶花农用“梅浆”腌制的糖桂花,用它烧芋艿、小圆子,开胃提神;带上一束桂花枝回家,让家人和好友一起分享桂花的芳香。

腌桂花