论构建新型国际秩序法律话语权

——以清末国际法输入的法律话语分析为视角

2018-11-15赵旭

赵 旭

(四川师范大学 法学院,四川 成都 610068)

一、国际法在中国的传播

19世纪中期,鸦片战争爆发前,林则徐来到广州主持禁烟。在与西人接触的过程中,林则徐认识到有必要深入了解西人的法律,遂择人翻译瑞士法学家瓦泰尔(Vattel)所著《国际法》中有关战争、封锁、扣船的部分。*对这部分内容,有多方面的研究考证,详细内容请参考王维检:《林则徐翻译西方国际法著作考略》,《中山大学学报》1985年第1期。至于林则徐选择性地翻译了战争、封锁和扣船的内容,而没有译出全部内容,是因为林则徐从实用主义立场出发,要及时解决当时清政府所面临的广州开埠区域,对英货物、船只停泊以及与英交涉等一系列法律方面的问题。这是首次把西方国际法著作输入中国的例证。*关于国际法首次传入中国的问题,也有许多研究,参见程鹏:《西方国际法首次传入中国问题的探讨》,《北京大学学报》1989年第5期。

19世纪中期以前,中国知识界对作为西方法学一门学科的国际法学并不了解。王铁崖教授指出,国际法正式系统地被介绍到中国是在19世纪60年代,然而清廷只是从功利层面而不是从价值层面接受国际法。*王铁崖:《中国与国际法——历史与当代》,《中国国际法年刊(1991年卷)》,中国国际翻译出版公司1992年版。19世纪60年代,洋务运动兴起,引进并介绍西方法律思想文化成为国际法在中国传播的重要一环,国际法输入形成热潮。

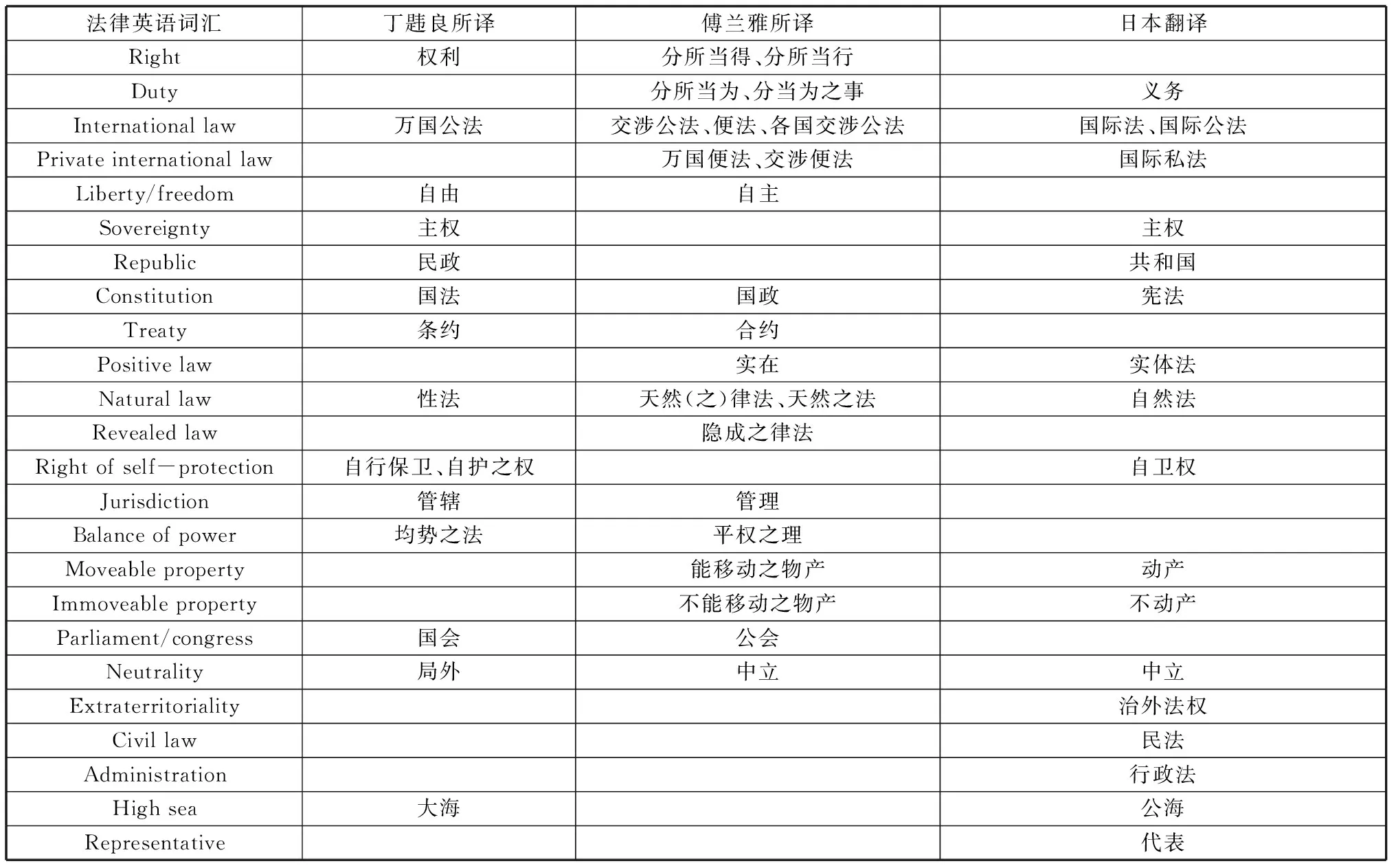

法律规范的表达需要一种载体,而清末介绍西方法律思想的主要障碍之一就是缺乏有效、对应的法律语言。*参见表1中有关国际法词汇翻译的对比。任何两种语言之间都不存在等值性,即任何版本的国际法翻译成中文都无法保证与原著观念完全一致,尤其是清末中文官话表达晦涩、冗长,能否完整准确地翻译、介绍国际法更是无法保障。在这一背景下,借助清政府的支持,丁韪良、傅兰雅两位美国传教士开始着手将西方的国际法著作翻译并介绍到中国,这一过程并非是单纯的文本翻译、输入,还夹杂着文化冲突、法律观念的认同和接纳。丁韪良、傅兰雅所翻译的国际法文本能否无误地表述原著的法律观念,能否以中国人能理解的法律语言表达方式阐述清楚,能否以中国人熟悉的思维方式向中国人传递国际法信息非常重要。不可否认,19世纪中期以来,译介到中国的国际法在内容和观念上至今都在发挥作用。所以,国际法翻译的影响“明显要比当年某一场战争本身更深远”*刘禾:《关于帝国的话语政治讨论》,《读书》2010年第1期。。

1864年,美国耶稣会士丁韪良翻译了美国法学家惠顿的《国际法原理》,命名为《万国公法》。《万国公法》开创了一个全新的国际法学的体系。*何勤华:《〈万国公法〉与清末国际法》,《法学研究》2001年第5期。随后,丁韪良出任同文馆总教习并相继主持翻译了《星轺指掌》《公法便览》等,以北京同文馆为基础的国际法规范的翻译中心得以形成。丁韪良成为“第一个系统地使用中文并以准确、恰当的形式对国际法进行翻译的学者”*Rune Svarverud: International Law as World Order in Late Imperial China Translation, Reception and Discourse 1847-1911, Leiden: Martinue Nijhoff Publishers, 2007, p.105.。1867年,丁韪良在京师同文馆开设《万国公法》课程,“中国近代国际法学科开始诞生,到20世纪30年代基本确定了其发展形态”*何勤华:《中国近代国际法学的诞生与成长》,《法学家》2004年第4期。。这一时期,大量西方法律语言和概念被介绍到中国。丁韪良及同文馆译员们首次建立起了系统的国际法的专业中文法律语言体系。经过四十多年的翻译,“国际法的法律语言变得相对稳定,并为中国的高级官员、外交官和政治家广泛应用”*Rune Svarverud: International Law as World Order in Late Imperial China Translation, Reception and Discourse 1847-1911, Leiden: Martinue Nijhoff Publishers, 2007, p.111.。

美国传教士傅兰雅在就职于江南制造总局期间,不仅向中国介绍了西方自然科学语言,还翻译了西方国际法的相关著作,包括英国法学家罗伯特·费利莫尔所著《国际法评论》(命名为《各国交涉公法论》),将荷兰驻华公使弗格森所著《国际法手册》翻译命名为《邦交公法新论》,并与汪振生合译《公法总论》。傅兰雅在翻译国际法著作时,针对当时中国所面临的国际性问题,实用性地对原著进行删减,保留了商业和海洋法律部分,删除了和平时期国家责任部分的内容。

丁韪良、傅兰雅积极致力于向中国传播西方国际法的理论。客观地讲,各种国际法译本在中国的介绍及专业法律语言的输入促使中国知识界开始思考儒家法律传统观念与西方法律观念的差异,并探究其原委,尝试以西方法律观念来分析和解决当时中国所面临的国际争端。然而,“如果历史不发生在我们的视野里,那么我们对于价值的把握就可能会完全两样”*刘禾:《关于帝国的话语政治讨论》,《读书》2010年第1期。。因为任何法律不是纯粹的表达,法律观念都离不开话语实践,法律规范与法律实践密切相关。所以,国际法被翻译并介绍到中国得以开花结果的关键是糅合中国本土法律观念与西方法律观念,进而适用于解决现实的国际问题。

19世纪末期,西方国际法在中国的传播出现断层。甲午战争刺激了中国知识分子向日本学习。清政府与日本政府在对待西方国际法的理论、适用态度和适用方法上形成了鲜明对比。日本利用国际法原则争取话语权并积极维护国家利益,获得列强对日本国际地位的承认;而中国尽管先于日本接受国际法,却在适用国际法原则方面表现得手足无措。甲午战争击碎了部分中国知识分子对传统法律观念的幻想,在他们心中,“日本似乎是距离中国最近的西方文明的代表”*Harley Farnsworth Macnair: The Chinese Abroad: Their Position and Protection, A Study in International Law and Relations, Shanghai: The Commercial Press Limited, 1933, p.244.。为此,国际法的输入转变为以留日学生向国内翻译和介绍国际法规范和著作为主。

至20世纪初期,日本对中国国际法理论和法律语言的输出开始形成深刻影响。*Chiu, Hongdah, “The Development of Chinese International Terms and the Problem of Their Translation into English”, The Journal of Asian Studies, Vol. 27(1967), pp 485-501.王健指出,日本法学顾问,尤其是留日的法律专业学生把所学法律专业术语和概念介绍到中国并加以传播,做出了重要贡献。中国现代法律专业术语表达的整套体系都是建立在留日学生法律语言输入的基础上。*王健:《沟通两个世界的法律意义——晚清西方法的输入与法律新词初探》,中国政法大学出版社2001年版,第247页。留日学生积极致力于将日本法学理论输入中国,他们基本放弃或代替了丁韪良时期所建立起来的中文法律语言体系。1902年以来,在中国出版的国际法专著都是以日本学者的著作和讲稿为基础,实用主义、平时国际法以及战时国际法成为各种出版物的常规话题,大量从日本翻译过来的文本合集成为中国研究国际法的新基础。*有关日本出版的相关译著的内容请参考何勤华:《中国近代国际法学的诞生与成长》,《法学家》2004第4期。

二、儒家传统法律话语表述中的国际秩序

秩序是法学研究中的一个重要概念,通常认为法律是维持秩序的有效工具,从而保证“社会关系、结构、行为的一致、稳定和连续”*张文显:《法哲学范畴研究(修订版)》,中国政法大学出版社2001年版,第196页。。博登海默认为,“法律是秩序与正义的综合体,秩序与正义是理解法律制度的形式结构及其实质性目的所不可或缺的”*[美]博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社2004年版,第228页。。秩序的生成与维系始终依赖某种制度设置,而这一设置的功能取决于具体的文化背景与具体场域资源配置情况。*麻勇恒:《法、习惯法与国家法——法律人类学研究综述》,《贵州师范大学学报》2015年6期。也就是说,法律与秩序总是相辅相成的,至于选择何种秩序,每个国家只能依据自身发展的实际状况作出判断。

表1*表1的内容来自于对丁韪良、傅兰雅以及留日学生对国际法译著中有关词汇翻译的差异比较。

对于政治、经济、文化等众多因素交叉融合而产生的国际秩序而言,强调通过签署条约,维持国家之间、地区之间乃至国际社会的稳定关系,因此,“以国家为构成单位,经法律所确认并维持的秩序,本质上表现的是国家之间的权利义务关系”*车丕照:《国际秩序的国际法支撑》,《清华法学》2009年第1期。。不同于西方国际秩序所强调的平等性内容,中国传统上用以维系与周边国家之间关系的朝贡秩序建立在以“礼治”为基础的等级观念基础之上。自汉唐以来,朝贡秩序形成了以中国为核心,“周边国家围绕中国形成的同心圆”*[挪]鲁纳:《改变中国的国际定位观:晚清时期国际法引进的意义》,《南京大学学报》2009年第4期。的一种国际秩序模块。

中国传统法律话语表达强调以儒家“礼治”思想为基础,强调宗法等级名分,提倡礼主刑辅,教化民众。法律生发的根源是伦理观念,注重通过维护等级秩序,保持社会稳定、有序。与生发于古希腊的西方法律观念不同,儒家传统法律观念中没有蕴含平等、独立、权利义务的内核。实际上,古代中国人公开接受法律地位的不平等,并认可因法律地位的固化而产生的社会等差有序。鉴于儒家传统法律观念呈阶梯式模式,古代中国会自然而合理地采取朝贡秩序这种等级制来处理国家之间的关系,实际上“儒家法律话语表述不承认文化和民族的平等性和多样性”*王庆新:《儒家王道理想、天下主义与现代国际秩序的未来》,《外交评论》2016年第3期。,也反映出受儒家传统影响下中国对待国际秩序以自我为中心的态度。

儒家传统法律话语表达观念中的秩序体现了“其价值蕴藏在特定的伦理体系中,必须遵守法律与伦理的结合”*周斌:《中国古代法律的伦理价值体系》,《兰州大学学报》2015年第4期。。儒家法律话语表达中的秩序即是伦理等差,依靠法律来维护以“礼”为核心的社会秩序,而“仁”“义”“礼”等观念实际也是正义的理论来源,即“中国的世界秩序的基础不是政治,而是文化”*薛晓荣:《普世帝国到民族国家》,《探索与争鸣》2004年第2期。。中国古代法律的基本功能是有效维系儒家核心等差秩序,包括对外秩序的设定。古代中国维护与周边国家关系的秩序是基于自身传统观念对于正义价值和秩序价值的理解,存在于儒家文化的强势形态下。倘若遭遇另外一种强势文明冲击,或者儒家文明沦为边缘,中国传统的国际秩序安排即会遭到重创。所以,鸦片战争后,法律话语权和衡量标准并不把握在中国手里,对如何构建国际秩序以及怎样处理国际关系,中国不得不追随西方列强进行调整。

国际秩序需要不断法治化,但儒家传统下的国际秩序观念不可能催生出现代国际法。国际法自17世纪产生以来,通过确认民族国家的平等地位,缔结国际条约,有效维系了欧洲国际秩序的平衡和稳定。儒家传统法律观念不具备国际秩序法治化所要求的国际法的重要元素,即主权和民族国家。张中秋指出,“传统中国的法律话语表达观念相比是一个扩大型的法观念,既有天理、国法也含有人情世故”*张中秋:《概括的传统中国的法理观——以中国法律传统对构建中国法理学的意义为视角》,《法学家》2010年第2期。。西方国际法输入中国之初,儒家传统法律观念不存在“主权”“平等”以及“民族国家”的概念。中国传统法律观念用“异贵贱”“别尊卑”的等级观念的伦理秩序来维系与周边国家之间的关系,即“中国的对外关系是等级制的,不平等的”*John K. Fairbank, The Chinese World Order, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1968, p.2.。现代国际秩序以国家主权平等为基础,应当承认民族、文化的多样性、复杂性以及平等性,但这与儒家文化的法律话语表达相矛盾。几个世纪以来,中国长期以单一体文化形式自居,而国际秩序实际上是中国文化的延伸。*邓正来:《王铁崖文选》,中国政法大学出版社1993年版,第288页。本质上,对待与周边国家关系,“中国表现出就是一个家长,要求周边国家像孩子一样尊重和服从他的要求。中国法律话语表达的秩序实际是中国文化拓展”*邓正来:《王铁崖文选》,中国政法大学出版社1993年版,第28页。。

依据西方国际法和国际秩序理论,国家的认同须依赖于主权国家和国际体系“他者”的存在,由民族国家与其他民族国家产生关系而形成。因此,西方法律话语表达强调民族国家、主权独立是国际法适用的基本标准。可见,儒家传统的国际秩序观不注重民族国家,而是强调“天下”,即“中国始终缺乏主权观念,而是保守一个普世王国的心态”*许倬云:《中国文化与世界文化》,贵州人民出版社1999年版,第2页。,所以难以创制出现代国际法。

鸦片战争爆发时,中国儒家传统法律话语表述缺乏对近代民族国家观念的认同,在西方法律话语权占主导地位的情况下,中国还不被承认为主权独立的民族国家,不具备作为国际法主体的完全资格来参与国际事务。国际法输入中国之时,也是中国民族危机加剧之时,传统的等级观念依旧占主导地位,使中国与西方所要求的国际秩序格格不入。当儒家法律观念遭遇西方法律观念时,冲突便随之而来。如果想成为国际体系中的一员,中国就不得不服从西方法律观念为基础的规则体系,被迫接纳国际法,并在西方主导的国际秩序中挣扎。

三、传统法律话语观念与西方国际法规范的融合

法律是一定秩序价值的体现,也会受这一秩序价值的影响。肖曾指出:“国际法不可与国际道德价值割裂。”*[美]马尔科姆.N.肖:《国际法(上)》,白桂梅等译,北京大学出版社2011年版,第2页。在这一点上,国际法既是区域的,又是普遍的,也因此,儒家传统法律话语观念与国际法规范观念在道德价值上存有某种程度的契合。

现代国际秩序建立在1648年的《威斯特伐利亚条约》基础之上,该条约是欧洲三百多年政治、法律经验的总结。直到19世纪,以自然法为基础的国际法成为维护西方文明为中心的基督教国家的法律,若其他民族国家进入该体系“必须得到西方国家的同意并遵循国家规定的条件”*[美]马尔科姆.N.肖:《国际法(上)》,白桂梅等译,北京大学出版社2011年版,第22页。。鸦片战争后,西方列强以国际法规范为基础与中国签订了一系列条约,要求与其从事贸易往来,同时向中国输出主权、平等、独立等法律观念,推翻了儒家传统的远东国际秩序,也导致儒家法律观念产生内在变革。中国曾经是东亚文明的中心,鸦片战争之后逐渐被边缘化,被迫吸收西方的文化,不得不迎合西方文明为主的国际主流价值。

西方国际法理论源于自然法思想。奥本海指出,“作为主权平等的国家之间的共同意志为基础的法律,国际法是近代基督教文明的产物”*[英]劳特派特(修订):《奥本海国际法(上卷第一分册)》,王铁崖译,商务印书馆1989年版,第49页。。在西方法律思想源流中,自然法建立在人类普遍理性的基础上,是包括国际法等在内法律的渊源。普遍的理性、永恒的自然准则在国际法中长期保持,渗透进国际法的基本精神。*田涛:《国际法输入与晚清中国》,济南出版社2001年版,第244页。在欧洲国际秩序的发展过程中,自然法“作为基础理论发挥着指导作用”*Martine Julia van Ittersum, Profit and Principle: Hugo Grotius, Natural Rights Theories and the Rise of Dutch Power, Boston: Leiden Press, 2006, p.121.,是早期欧洲国际关系的基本准则。

古典自然法充满了道德、仁爱、公正等价值的理念,道德基础是古典自然法理论的重要内容。以道德为核心的自然法学说对西方国际秩序、国际法规范的制定发展产生了重要影响。格老秀斯认为,“国际法与自然法保持一致,自然法不仅约束人类,也应对国家行为有效”*[美]博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社2004年版,第45页。。因此,国家关系、国际纠纷、国际秩序的建立等相关国际规范都应服从于自然法,也应遵守主权国家的法律规则。

东西方法律观念都强调道德因素,儒家传统法律观念与以西方自然法思想为基础的国际法原则具有一定程度的契合,这也成为国际法最初在中国得以传播的有效前提。实际上,儒家思想强调王道政治,“政治的最高目的就是道德”*王庆新:《儒家王道理想、天下主义与现代国际秩序的未来》,《外交评论》2016年第3期。,儒家法律文化的话语表述尽管没有采用人权表述,但在很大程度上却表现出与国际主流价值观的一致性,即关心生命和尊严,强调国家保护独立个体的责任。儒家传统法律话语表述强调对“天理”“人情”的重视,对王道政治价值的追求,以诚信治天下等思想,“与自然法学说理论存在一定程度的暗和”*赖骏楠:《十九世纪的“文明”与“野蛮”——从国际法视角重新看待甲午战争》,《北大法学评论》2011年第12期。。当初丁韪良、傅兰雅在翻译和介绍国际法时有意迎合儒家传统法律观念中“礼”的原则,强调自然法的内容,“将国际法规范的表述与传统话语的‘天理’‘人情’等同,突出了国际法强调人类共同价值的一面”*赖骏楠:《误读下的新世界:晚晴国人的国际法印象》,《清华法学》2011年第8期。。在《万国公法》中,丁韪良把自然法翻译为“性法”,实际上,“性”在传统话语表达中是程朱理学重要的道德哲学概念;将国际法译为“万国公法”,让中国人更容易接纳“国际法是制约国际社会各个国家关系的规范,是万事万物之理”*赖骏楠:《十九世纪的“文明”与“野蛮”——从国际法视角重新看待甲午战争》,《北大法学评论》2011年第12期。。丁韪良用儒家经典阐述国际法释义和相关问题,并以中国儒家法律文化来解释国际法相关理论。他提出先秦战国时期存在类似西方的国际法,对中国古代国际法与古希腊法律进行对比。丁韪良指出,“通过借助国际法严格规范、约束国家行为,只有儒家的‘仁学’才能永久性建立起各个民族的和谐、统一”*Rune Svarverud: International Law as World Order in Late Imperial China Translation, Reception and Discourse 1847-1911, Leiden: Martinue Nijhoff Publishers, 2007, p.128.。因此,每个社会的法律都面临同样的问题,但各种不同的法律制度以不相同的方法解决这些问题。

依据儒家法律传统,支配世界的主要途径和力量是道德,即人的德性的发挥,所以法律的作用受道德支配和限制。“朝贡秩序正是中国凭借道德自律和法律补充来达到的整体和谐。”*张中秋:《概括的传统中国的法理观——以中国法律传统对构建中国法理学的意义为视角》,《法学家》2010年第2期。因此,儒家话语表述和西方理念上的国际法道德形成一致的价值认识。以自然法为基础形成的国际法规范,与中国儒家传统法律观念中的普遍道德因素的结合为国际法在中国传播和发展搭建了一个平台。所以,田涛教授认为,“国际法注重道德因素的特色,使晚清知识分子很容易联想到道法自然,天道皇皇,道心天理,天命人性之类的中国哲学概念。他们把公法之学称为理性之学,借用了朱子理学的命题……在晚清知识分子看来,国际法是大道之理的体现,是天理的西方形式,把对国际法理性精神放在第一位,从而几乎是毫无思想障碍的情况下,对国际法做出了肯定性评价。以人的本性为依归的西方自然法观念与朱子学中设定的宇宙最高原则的天理遥相呼应,导致晚清知识分子从古典道学话语来解读国际法规则。”*田涛:《国际法输入与晚清中国》,济南出版社2001年版,第244页。

丁祖荫*丁祖荫、唐才常都是晚清末年尝试通过学习和适用西方国际法理论以挽救民族危亡的代表人物。唐才常在《湘学新报》等杂志上发表了一系列关于国际法理论的文章,如《论高丽与各国交涉的情形》《论中国宜与英日联盟》《使学要言》等,他是一个在中国坚定号召学习并适用国际法的倡导者。郭嵩焘认为,国家之间的关系需要“礼”而不是“势”来规范。在缺少“势”的情况下,“礼”成为对付西方列强的唯一方法。清末,郑观应、薛福成、王韬、张之洞等在论述中国与西方列强关系中如何保持中国儒家传统方面都有所阐述。参见程鹏:《清代人士关于国际法的评论》,《中外法学》1990年第6期;张泽伟:《我国清代国际法之一瞥》,《中州学刊》1996年第2期;韩小林:《洋务派对国际法的认识和运用》,《中山大学学报》2004年第3期。在其《万国公法释例》中以孔子儒家哲学思想来分析国际法问题。他所列举的国际法释义等相关问题皆有儒家经典予以支持,并以中国传统儒家文化来解释国际法的原则。他说,国际法只能通过严格地规范国家间行为以保持均势,只有儒家的“仁政”才能永久性建立起不同国家和民族的和谐。因此,清代晚期,儒家传统法律观念与西方自然法都存在普世性的诉求,逐渐推动儒家传统法律观念接纳西方国际法理论的部分内容。

19世纪晚期,以儒家经学为主的知识体系对国际法学的认知与国际法理论的融合并不能完全同步,所面临的一个制约性因素是科举制度。国际法没有被纳入知识分子所规定的知识考察体系范围,国际法话语传播和表述自然受到限制。*田涛:《知识史视角下的国际法传播:清季科举考试中的公法试题》,《人大法律评论》2011年第2期。1898年,光绪帝同意在科举中开设外交科目,要求考试内容涵盖各国政治、条约、法律、章程诸学于内,也就是将西学纳入科举考试范畴。*朱献谳:《中国近代学制史科(第一辑下册)》,华东师范大学出版社1986年版,第65页。1901年,清政府宣布改革八股考试;1905年,西学在科举考试在制度层面上确立了正统地位,重新规范了知识分子的知识领域,致使传统社会知识结构进行调整*田涛:《知识史视角下的国际法传播:清季科举考试中的公法试题》,《人大法律评论》2011年第2期。。通过考试制度的改革,中国知识界才能绕过根深蒂固的传统儒家观念,灵活地对西方国际法进行理解和适用,进一步推动国际法在中国的发展。

此外,儒家传统法律观念没有同实践体验统一,中国所传播的国际法理论的话语表达与话语实践是相脱节的。中国儒家传统法律话语表述停留在形式上对自然法学内容的吸收阶段,没有深入到实证法学。儒家传统法律观念追求天人合一的“法自然”,与西方自然法主张的平等具有明显差异。儒家传统法律观念更注重维护等差伦理,西方法律更崇尚理性。在具体操作过程中,中国将“礼”的原则直接融入司法领域,而西方“理想法永远与实在法保持着一定的张力, 构成批判实在法”*龙文婺:《董仲舒的法学思维方法及其与汉代法律制度的关系》,《孔子研究》2005年第2期。。19世纪末,西方法律的发展已经进入实证主义法学阶段,帝国主义国家以国家利益为目的,大肆掠夺海外殖民地并为此炮制法律理论。甲午战争之后,国际环境进入帝国主义阶段,自然法作为国际法的理论渊源被否定,取而代之的是实证法学的理论,为此,儒家传统法律话语表述难以与国际法理论进一步融合。儒家传统法律观念以伦理说教为基础,某种程度上来讲,停滞在了理想法的阶段,与当时的国际背景是不相融的。

《马关条约》签订以后,洋务运动时期提倡的自强政策转变为从日本和西方学习经验而求得中国的主权独立。许多留日青年学生以民族主义、达尔文社会主义为理论基础,阐述中国的国际社会地位问题。在此期间,留日学生尤为关注国际法的实际应用,倾向于适用实证法,并将国际法适用于中国主权承认与独立等相关问题。即便如此,留日学生还是难以完全摆脱儒家传统观念对社会问题的思考和解决的影响。辜天佑是留日学生的代表之一。他认为,格老秀斯以自然法为基础创制了国际法,如今国际法参考上天(自然)作为其准则,这些准则古今中外都是相同的。他还以孟子学说为依据,认为格氏所指的国际法是一个空想,与晚清现实相差甚远。国际形势的现实情况是列强以维护世界和平的名义来征服弱小国家。国际法实践已然证明国际法是强国之法,当代西方列强之间适用国际法,而强国与弱国之间实际上适用丛林法则。*Rune Svarverud: International Law as World Order in Late Imperial China Translation, Leiden: Martinue Nijhoff Publishers, 2007,pp229-231.辜天佑承认国际法的局限性,但他很显然是从中国古典传统儒家理论中来寻求解释,东西方法律观念在根本上的差异难以调和。

随着帝国主义扩张,即使儒家传统法律观念与西方自然法所强调的道德因素有所契合,但国际法的实践证明,实证法学排斥了道德标准,否定了儒家法律观念的道德价值。国际法甫一踏上国门,就遭致国人内心的不满和抵制,加之统治阶层无心深入研究、国家实力羸弱等,在自然法学衰落的背景下,传统儒家学说对西方国际法理论的接纳遇到了现实多重的障碍。

四、清末国际法适用的表现

帝国主义与殖民主义在全球扩张的过程中,法律话语权成为一种重要的标准。*Sally Engle Merry, “Law and Colonial”, in Law &. Society Review, Vol.25(1991), p.889.令人遗憾的是,清政府并没能适应近代国际关系的变化,也没有掌握这一标准。在国际法适用方面,清政府表现出拙劣的逢迎:“对于履行国家间相互交往的法律义务,清政府表现得极为犹豫;与西方国家交往之初,清政府受制于西方列强强加给中国的各种不平等条约的束缚,尤其是对主权的束缚;清政府对于国际法的适用缺乏明确的态度。”*L. Tung: China and Some Phases of International Law, London and New York: Oxford University Press, 1940, p23.结合清末儒家法律传统观念以及对国际法的认知程度,本文拟对清末国际法适用的表现加以总结。

第一,中国知识分子借助儒家传统法律观念对西方国际法进行认知和适用。中国传统法律观念以儒家思想的“仁”为核心,强调“亲亲、尊尊”的伦理道德价值,其主要目的是维护以“礼”为核心的等级制秩序。中国独特的历史、文化和政治体制使中国传统法律观念在道德上更接近西方自然法。在清末的国际交往中,清政府在司法实践中缺乏通过适用国际法与列强解决法律纠纷的具体实践标准,仅通过道德教化的方式是难以实践的。例如,清政府在国家之间的实践交往中考虑较多的是“礼节问题,如外交委派,正式会见中没有扣头对清朝是种侮辱”*Immanuel C. Y. Hsü, China’s Entrance into the Family of Nations: the Diplomatic Phase 1858-1880, Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1960, p.139.等,反而忽视了与主权密切相关的关税限制、领事裁判权、最惠国待遇等内容。可见,清政府对国际法适用的观念依旧从儒家“礼治”原则出发,而对主权、领土管辖等西方法律观念缺乏适用意识,国际法所认可的国家主权和条约神圣原则不足以抵消中国历史、政治体制和根深蒂固的中国式思维习惯的影响。19世纪末20世纪初期,随着资本主义扩张,实证法学发展势头迅猛,蕴含“平等、善意、道德”的自然法观念逐渐衰落,这也是清政府固守传统法律观念,没有从国际法实践找到解决国际争端路径的原因。

第二,清末中国在国际法适用方面缺乏一套科学严谨的法律逻辑分析方法。中国传统的思维分析方法受儒家、道家思想影响,分析问题的方式呈现出非理性、感性化和直观化特征,而西方逻辑分析的方式往往是理性的。中国是直觉式思维,西方是分析式思维。这就不难理解清朝知识分子为何对于异化的国际法的学习,仅仅停留于形式和表面,缺乏深入、实质性的认知和适用。“中国人只接受了最初步、最基础的国际法观念。在适用礼节和外交事务上,他们展现出了精通。但在战争法等实际领域,他们还未掌握要领,在国际法的思维和适用上一切从零。”*T. E. Holland, “International Law in the War between Japan and China”, in The American Lawyer, Vol.3.(1895), p.387.即便甲午战争之后,留日学生发表的文章多是政治策论,号召救国救民,推翻腐朽的清王朝,也没有系统地从法律规范、法律原则等逻辑角度去分析国家主权、国家权利和义务、治外法权、外国人待遇、中立、封锁等问题。反观日本在明治维新之后,继受了一整套西方的法律逻辑研究方法,不仅专门派学生去欧洲学习国际法,逐渐建立了完善的现代教育制度,而且为了切实适用国际法,对法律研究和分析方法倾注了大量心血。尽管先于日本引进国际法,然而截至清朝政府灭亡,中国也没有一部严格意义上的国际法著作。

第三,清政府对西方法律专业性认识不强,疏于培养和发展西方式法律专业人才、教育。甲午战争后,东亚地区的传统儒家秩序被终结,中国在世界秩序中的地位被重新调整。自国际法输入中国以后,国际法的传播始终停留在借助传统儒家法律话语表述对国际法理解层面,并不具备西式的逻辑推理模式以及法律实证主义方法。甲午战争后,国家权利和责任成为国际法领域的热点问题之一,然而对于这些问题,清政府几乎没有从法律规范专业角度去推理和论定,而是多从政治层面呐喊。甲午战争暴露了国际法在中国传播过程中方式、方法和教育模式的缺陷,中国不仅缺乏系统的法律逻辑分析方法,缺乏国际法专著,缺乏专业国际法教授,也缺乏专业的高等教育机构,更重要的是中国缺乏专业的法律人才,尤其缺乏从法律规范专业角度去认识、分析和适用国际法规则的意识。

第四,清末自国际法输入中国以来,中国缺乏正面、积极主动地适用国际法的态度。比如,1858年中英签署《天津条约》,该条约是第一个允许外国船只在中国内河航运的条约,涉及最惠国待遇问题,同时授权外国军舰可以在中国内水航道航行。*L. Tung: China and Some Phases of International Law, London and New York: Oxford University Press, 1940, pp2-4.不仅如此,通过这一条约,领事裁判制度、治外法权、宪法观点、主权思想都被输入进了中国。在此期间,清政府并不是没有机会修改条约。然而,“他们几乎没时间和意愿要求恢复丧失的权利”*Immanuel C. Y. Hsü: China’s Entrance into the Family of Nations: the Diplomatic Phase 1858-1880, Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1960,p.143.。清政府没有强大的动力吸取先进的文化,缺乏为发展现代国家所进行的一切努力尝试,缺乏废除不平等条约的具体抗争。相反,清政府担心任何修约、恢复中国丧失权利的要求都会打乱当前的局面,给外国列强更多的机会提出新的要求。因此,对清政府而言,最稳妥的政策就是利用国际法原则来维持现状,避免外交失误。清政府没有强烈的民族自主动力,没有积极适用国际法的主动性,把国际法仅仅作为一本外交参考书,因而即便国际法在中国已有传播,也难以改变实际危机。

五、把握构建新型国际秩序法律话语权

国际法规则的传播是一个多元化的内容,涵盖法律、文化、政治、教育等诸多方面。美国法学家卡多佐指出,历史、习惯、类比和逻辑四种力量对法律的理解和判断产生重要影响。*[美]本杰明.N.卡多佐:《法律的成长》,李红勃、李璐怡译,北京大学出版社2014年版,第12页。中国历史文化传统厚重,包括法律体制在内的转型愈发困难。在构建新型国际秩序过程中,中国要成为主导国家,就应宏观把握法律的框架,积极掌握法律话语权以应对多方面的法律问题。有鉴于此,有必要对历史上国际法在中国的传播过程、传播程度和影响传播的因素进行深入研究。

国际成员的信任和一致性是稳定国际秩序的关键因素,在自愿认同国际社会中一致性至关重要。晚清末年,中国被迫纳入西方主导的世界体系,加之文化价值观的冲突,根本没有自身主导话语权的机会,致使中国从一开始对西方国家制定的国际秩序规则就不信任。但即便在当下,中国总体上仍然对国际法持有一种敬而远之的态度,在大多数国际争端中中国回避采取法律手段,多通过协商的外交方式或者经济贸易的方式去解决相关纠纷或者争议。*何志鹏:《论中国国际法心态的构成要素》,《法学评论》2014年第1期。

通过研究国际法在中国的传播和发展,分析中国在国际法适用方面法律话语表述的方式和特点,在构建新型外交关系中,可以强化中国对国际秩序法律话语权的研究和掌控。在构建新型国际秩序过程中,中国应跟上时代发展变化的步调,改变观念积极适用国际法规范,加强法律语言研究,积极掌握法律话语权,提升中国法律文化软实力,将法律话语权作为国际秩序建设的战略性资源。在当前国际秩序背景下,“有权利表述是不够的,还必须能够参与公共政策的制定,不仅要倾听尤其要发声”*阮建平:《话语权与国际秩序的构建》,《现代国际关系》2003年第5期。,因而,中国在国际秩序规范制定过程中,尤其要多加研究各国风俗习惯、法律观念,制定科学的国际条约和规则,主动掌握法律话语权,并反映在国际规则的框架内。如果说仅凭借正义或者政治外交方式在国际舞台上并不能产生切实效果,那么积极有效地适用国际法规范和原则,将中国式的法律语言、法律方式向世界拓展,参与国际社会秩序构建,才能维护国家主权和利益。

在全球化时代,每个国家都应当积极地参与包括国际法适用和外交实践在内的多种国际活动,中国应充分利用并争取掌握国际法话语权来有效解决各种争端,“不能满足于成为国际秩序体系的服从者和旁观者,而应积极融入国际社会,参与制定和创造新的国际法秩序”*徐碧君:《论甲午中日战争国际法研究的紧迫性和重要性》,《清华大学学报》2014年第6期。。国际社会应听到中国的声音,中国应积极适用国际法规范,回应并解决与国家利益相关的国际纠纷和争端。