兴教寺事件传播分期初探

2018-11-14狄蕊红

狄蕊红,王 冰

(1.西北大学 历史学院,陕西 西安 710127;2.西安报业传媒集团 新媒体中心,陕西 西安 710068)

一、兴教寺事件

近年来在网络上引起普遍关注的佛教突发事件逐渐增多。受我国传统文化复兴、新闻专业主义增强等因素影响,传统媒体对宗教新闻日益宽容,有关佛教的报道逐渐增多,然而长久以来宗教传播的压抑态势依然没有完全放开,新媒体从业者素质参差不齐,因而在佛教突发事件传播中呈现出不同于其他新闻事件的特点,发生于陕西省西安市的兴教寺事件具有典型性,对今天新媒体中的宗教事件传播有启示作用。

兴教寺位于陕西省西安市城南二十公里处的长安区少陵园,是大唐高僧玄奘大师的埋骨之地。建于唐总章二年(669年),唐睿宗李旦题“兴教”于寺额,寓意继承玄奘法师大兴佛教遗愿,故称兴教寺,距今1338年。后玄奘大师高徒窥基法师、圆测法师圆寂后,灵骨塔安置于玄奘塔两侧。三座宝塔是兴教寺镇寺之宝,1961年兴教寺被国务院确定为“全国重点文物保护单位”,是中国佛教协会批准的第一批汉传佛教文化重点寺院。

2007年,兴教寺塔与汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、张骞墓、大雁塔、小雁塔、彬县大佛寺石窟等七处遗址共同被列入丝绸之路联合申遗范围[1]。2012年,西安市长安区披露投资2.3亿元人民币[2]建设兴教寺景区。2012年10月,兴教寺得到有关方面通知,因为申遗需要,寺院内一些建筑需要被拆除。2013年1月兴教寺主持宽池法师因不同意寺院大范围拆迁而提出退出申遗。2013年3月8日,兴教寺接到长安区申遗领导小组通知,要求在2013年5月30日之前完成拆迁工程。2013年4月10日,《南方都市报》刊发记者高龙采写的新闻报道《拆迁逼近玄奘埋骨古刹》在南都网、南都官方微博发布,当天在网络社交平台成为热点话题,引起全国关注。之后一周内,兴教寺因申遗即将被拆迁的话题在传统媒体与新媒体中传播,形成全国范围内的舆论焦点。众多社会名流、学者、佛教高僧等关注事件发生、进展,并支持兴教寺僧团,反对拆迁。在舆论压力下,地方政府未动兴教寺一砖一瓦,2014年6月,兴教寺塔在舆论风雨中迎来了原貌列入世界遗产的消息。

二、兴教寺事件的传播分期

在被形容为信息爆炸的时代中,信息泛滥与信息匮乏同时存在,这对矛盾在佛教传播中同样存在,人们对佛教熟悉又陌生,因此一些佛教事件发生时,因为新媒体环境的复杂多样与各个群体对佛教认知的有限,让事件的信息传播呈现出复杂的、难以控制的状态。兴教寺事件传播过程中,不同阶段传播者、媒体、受众介入程度的不同对兴教寺事件整体过程进行如下分析:

1.兴教寺事件的传播走势

兴教寺事件的整个传播过程从2007年持续到2014年,长达7年之久。7年之中经历了多个事件转折点,于2013年4月中旬至2014年6月,事件集中爆发式传播。人民网舆情监测室对2013年4月热点话题进行数据监测后发现,兴教寺拆迁位居4月舆论热点事件排名第五位,当月新闻报道量达11715次,微博量达796036条[3]。

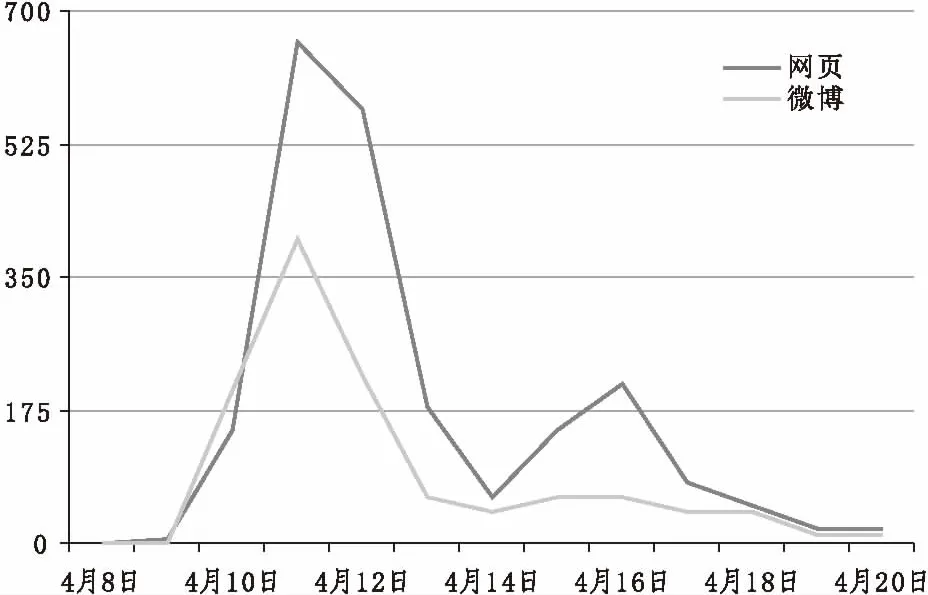

笔者以“兴教寺+拆”为关键词,在百度与新浪微博中的搜索引擎以日期为时间单位进行检索,可以绘出兴教寺事件传播的热度变化图如图1所示。

从图1可以明显地看出,4月10日之前,兴教寺事件在网络的传播趋近于零;4月10日《南方都市报》报道之后,在互联网上被大范围转载,尤其是各大门户网站和社交平台中对此事尤为关注;4月11日,包括都市报、电视台、广播等在内的全国传统主流媒体跟进报道,传统媒体的集中报道,让兴教寺事件在互联网上呈现出爆炸式裂变,传播热度出现了最高峰;至4月13日,热度逐渐下降,16日,事件传播度再次小幅度攀升,4月20日逐渐淡出大众视野。

图1 兴教寺事件传播热度图(单位:条)

2.兴教寺事件的媒体传播分期

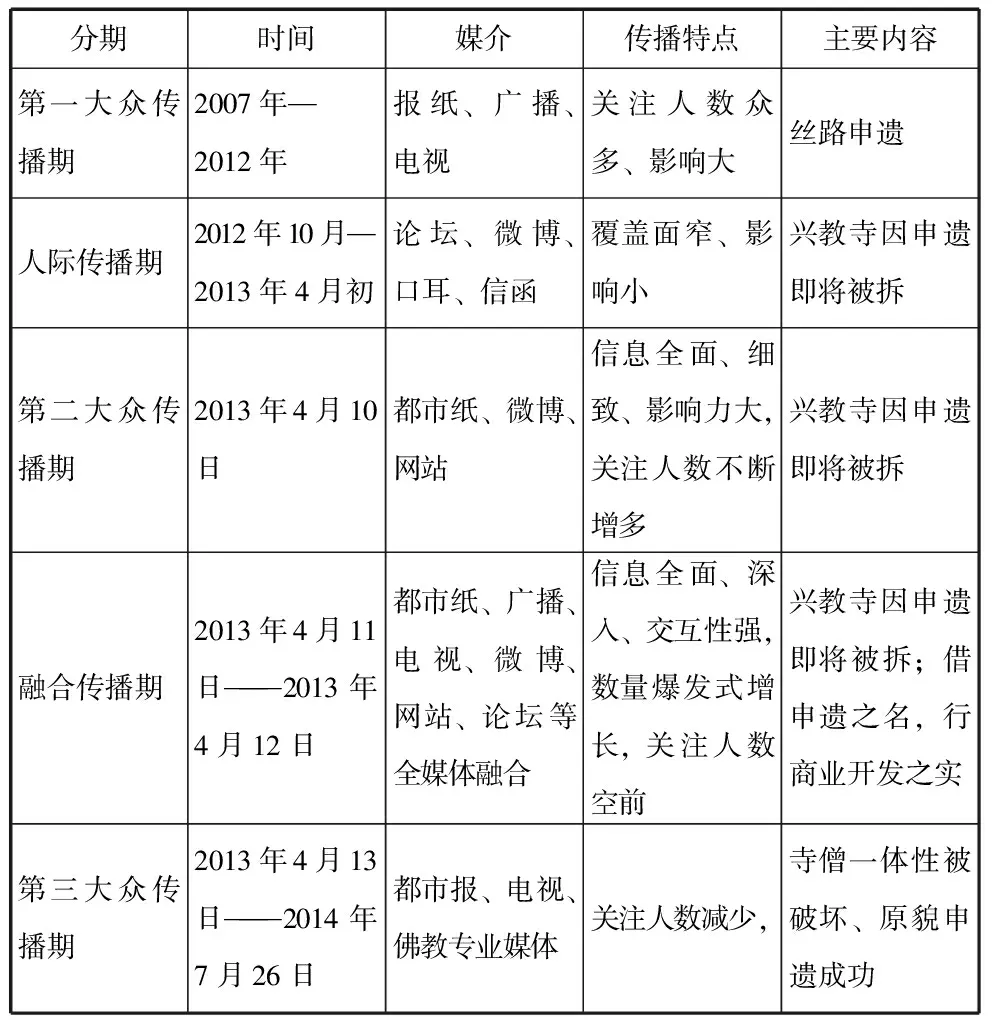

基于以上资料,依据传播媒介性质及其所能抵达的传播范围,本文将兴教寺事件的传播过程分为五个时期:第一大众传播期、人际传播期、第二大众传播期、融合传播期、第三大众传播期。

表1 兴教寺事件传播分期图

(1)第一大众传播期

这一时期时间跨度较大,从2007年一直持续到2012年上半年,社会关注点主要集中在兴教寺塔被列入丝路联合申遗名单上。以都市报、电视、广播、门户网站为主要传播平台,主要传播内容是宣传三国联合申遗与各个国家、各个省份能够进入申遗名单的遗产,并为能够进入申遗名单而自豪。此时处于兴教寺事件发生的预备时期、潜伏时期,西安市开始将兴教寺纳入申请世界文化遗产工作范畴,只提到寺庙进行环境治理、周边道路硬化等,没有提及拆迁,兴教寺对申遗持肯定与支持态度,社会对申遗活动全面肯定[4]。

(2)人际传播期

在第一大众传播期结束之后,兴教寺事件进入到短暂的人际传播期。这个阶段从2012年10月已经开始,兴教寺逐渐得到消息,因为申遗需要,该寺许多建筑需要拆迁,申遗拆迁计划开始困扰兴教寺僧团,僧团开始依靠人际传播渠道寻求外界帮助。在收到西安市长安区民宗局2013年5月30日限期拆迁通知后,地方政府所承诺的在山下另建新寺的规划尚未落实,兴教寺僧人面临“驱僧夺寺”的命运[4]。为了应对拆迁带来的困扰带来的种种困扰,僧团开始依靠互联网等外界发送求助信息。但僧团在微博和一些论坛的发帖影响力都极为有限,被淹没在信息之海中,这些自发的、散在的人际传播行为都局限在小圈子内。

(3)第二大众传播期

2013年3月28日,僧团请求当日造访兴教寺的台湾作家白先勇先生帮忙联系媒体报道,最终,《南方都市报》深度调查部记者高龙着手报道此事。高龙2008年毕业于北京大学,毕业后进入南方都市报工作,最喜欢读的书是佛典,去外地采访必带行李是《圆觉经》,能背诵且能倒背《金刚经》[5]。2013年4月4日,《南方都市报》记者高龙从前往兴教寺采访拆迁事件,此时并未有任何关于兴教寺拆迁的媒体公开报道出现。在4月4日之前,兴教寺僧团曾将拆迁问题给西安本地的《陕西日报》《华商报》等媒体反映,但因为涉及宗教题材、拆迁敏感问题,虽然有媒体撰写了报道,但未能公开刊发。4月10日凌晨4时,南方都市报官方微博发布了记者高龙采写的报道《拆迁逼近玄奘埋骨古刹》,微博发布当天,引起了广泛关注,新浪头条新闻、新华网、人民日报、薛蛮子等多个拥有千万粉丝的微博账号转发或评论,当日,“兴教寺拆迁”成为微博热点话题,当日微博对兴教寺事件的评论量超过40万次[6]。同日,中央与地方全国上百家电视台、报社、电台、网站记者赴兴教寺实地采访,兴教寺事件正式进入大众视野。

(4)融合传播期

4月11日,传统大众媒体的报道集中呈现,并持续发力,数十家都市报、电视台、广播台继续奔赴兴教寺,跟进报道兴教寺事件,兴教寺即将被拆的消息在传统媒体中的报道更为详细、立体、全面。电视与广播的介入,让画面、视频、同期声立体展现了兴教寺的环境、被拆迁的困境。于此同时,新媒体表现出了突破、融合传统媒体的趋势,以其即时性、交互性、感性,让兴教寺事件进入大众传播叠加人际传播的融合传播期。佛教专业媒体充分发挥其专业性、平台资源丰富的特点,发布大量有分量的评论文章,在纷繁复杂的新媒体传播中,起到了引领舆论风向的作用。该日兴教寺传播呈现出裂变样的爆炸式传播。新浪微博在兴教寺传播中起到了“公共议事厅”[7]的功能,大量民众参与了对兴教寺拆迁事件的讨论,包括数量庞大的名人账号、媒体账号,当日评论数量达到92万条;各个网站大量转载有关兴教寺的报道,当日网页量达到798条[6]。

(5)第三大众传播期

短暂的融合传播期后,微博上的舆论热点迅速消退与转移,但大众媒体与佛教专业媒体持续发力,继续紧追兴教寺事件进展,兴教寺的传播范围逐渐缩小到传统媒体与佛教专业媒体中,媒体场域中的议题也更专业化。4月12日中央电视台、新华网等中央级媒体以“澄清”为出发点,对兴教寺拆迁做了解释性报道,以平息一边倒的舆论,在申遗专家“只拆违章建筑”的澄清下,舆情被扭转,逐渐缓和。4月14日上午,湖北襄阳大火迅速转移网民注意力,兴教寺事件关注度迅速下降,但传统媒体的热度并未完全消退,中央电视台、南方都市报等媒体对兴教寺事件的关注反而保持持续关注,4月20日凌晨,雅安地震几乎彻底转移了微博对兴教寺事件的关注,但仍然有少量大众媒体与佛教专业媒体保持持续关注,直到兴教寺原貌申遗。

三、结 论

兴教寺事件的几个分期中,事件的矛盾都各不相同,尤其是从人际传播期之后,兴教寺事件中的主要矛盾爆发,围绕着兴教寺僧团与地方政府之间拆寺申遗与保护寺院退出申遗的矛盾,僧团借助大众媒体的力量来保护寺院,让事件进入第二大众传播期,强势而专业的传统媒体激发了新媒体中的舆论热点,进而更多传统媒体跟进报道,再循环刺激新媒体热点,事件进入融合传播期,达到舆论顶峰。在整个传播过程中,我们能够看出新媒体环境下的佛教突发事件传播具有以下特点:

首先,新媒体作为新闻事件策源地的地位逐日提升,但对诸如佛教等专业领域的报道依然缺乏判断,如兴教寺事件的拆迁矛盾首先在微博与各论坛出现,但新媒体对这类题材没有足够的新闻敏感,只能跟在传统媒体之后来发挥其巨大的传播作用。

其次,传统媒体与新媒体在推动事件进展中发挥了完全不同的作用,兴教寺事件矛盾的显露与政府拆迁决策的转变,传统媒体发挥的是让矛盾充分暴露的作用,而新媒体则让矛盾双方对峙升级,但新媒体注意力的快速转移,并没有解决矛盾双方的沟通问题,传统媒体的持续关注和大量解释性报道,才起到了沟通矛盾双方的作用,并最终让决策机构更改拆迁计划。

最后,身份特殊佛教僧团,在当前的文化环境下依然处境尴尬。因为传统媒体依然对佛教持有敏感态度,新媒体专业性不足,并不能为其提供有效的维权路径,不能顺利实现人际传播到大众传播的上升。