格物明理

2018-11-12刘航

刘航

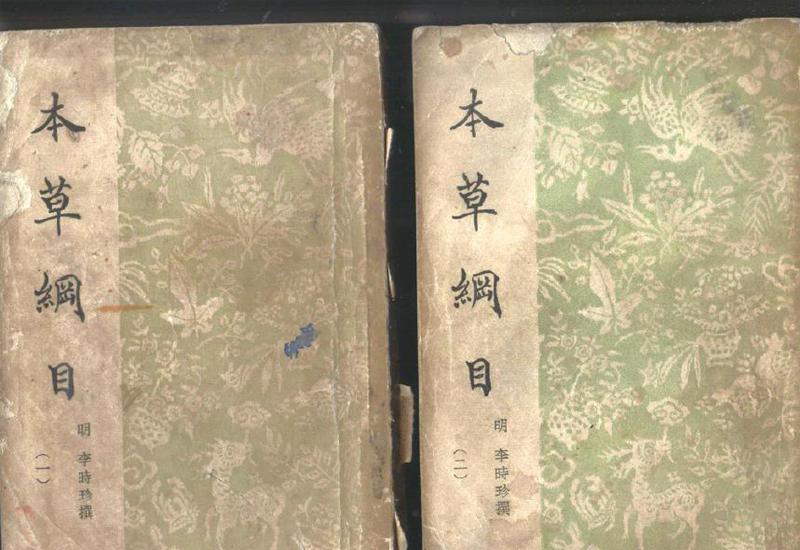

“半亩方塘一鉴开,天光月影共徘徊。问渠那得清如许,为有源头活水来。”朱熹此诗高度概括了为学者格物穷理的追求:经由一番月影徘徊的迷茫始得活水,清甜自知,淋漓酣畅。不仅大理学家朱子有如此感慨,一切有大成就者均不能例外,明代伟大医药学家李时珍,尤其如此。河北省中医院名誉院长李佃贵说,“继承、质疑、实践、创新,这四个核心要素造就伟大的李时珍,造就伟大的《本草纲目》。”

《本草纲目》的创作动机,源自李时珍目睹的一次医疗事故。有一天李时珍出诊回家,一位庞姓渔民焦急地把李时珍请去。庞渔民说他的妻子得了急病,让一位走江湖的阆中开了方子,不料服下药后,病势反而加重了。李时珍摊开江湖医生开的药方看了一遍,觉得方子上并没有开错什么药,他随即倒出药罐里的药渣,再看方子上有“漏篮子”,药渣里却没有。这就是说,药铺发错了药。老庞气得破口大骂。李时珍说:“闹出这个乱子,要怪那本旧本草书,上面说‘漏篮子又名‘虎掌。实际上这是两种不同的药。药铺老板熟读旧本草药书,误把‘虎掌当成‘漏篮子了,因此就配错了药。”李时珍回家后,心里总放不下这件事。他对父亲说,自己要编写一部新的“本草”书。父亲说,重修“本草”,只靠私人的力量是办不到的,许多旧“本草”都是由历代皇朝官家修编。李时珍知道,消极等待官府是靠不住的。他没有再说什么,暗暗下决心,一定要编写出一本新“本草”,使百姓少受些苦。

李时珍写作《本草纲目》时,搜集到41家“本草”和巨量的文献资料,其内容非常复杂,既有正确的、真实的、有益的东西,又有谬误的、虚幻的、有害的东西,而且两者往往混杂渗透在一起。面对这种情况,李时珍立下“凡例”:诸家本草“疑误者辨正,采其精粹”,使之“是非有归。”显然,他自觉地肩负起了“继承”和“质疑”双重任务。

在继承方面,李时珍采集、认同诸家“本草”中所有正确的、有价值的东西,延续了中国药物学的优秀传统,其功不可没。在这项工作中,李时珍表现出严肃认真,虚怀若谷,既不为人溢美,也不掠人之美的学者风度。他对诸家本草都有恰如其分的评价,对人家的成就乐见其成并大加赞扬。例如,对陈藏器《本草拾遗》,李时珍评日:“其所著述,博及群书,精核物类,订绳谬误,搜罗幽隐,自本草以来。一人而已。肤谫之士,不察其该详,惟诮其僻怪。”有些药物,如海马、胡豆之类,“若非此书收载,何从稽考。此本草之书,所以不厌详悉也。”对张元素《洁古珍珠囊》李时珍评日:洁古“深阐轩歧秘奥,参悟天人幽微,辩药性之气味,阴阳、厚薄、升降、浮沉、补泻、六气、十二经及随证用药之法,谓之珍珠,大扬医理,灵素之下,一人而已。”可见李时珍对各家“本草”的精神,是细心搜寻、虚心采纳、精心评价的。

在质疑方面,李时珍把矛头集中指向方士的异端谬说和邪恶活动,方士鼓吹的“长生不老”之药有多种类型:一是毒物毒药,如水银、砒石等,李时珍说,“如此剧毒之物,人岂能入口!六朝以下贪生者服食,致以废笃而丧厥躯,不知若干人矣”;二是昂贵沉重之物,如金、玉等,方土谬言:“服金者,寿如金,服玉者,寿如玉”,李时珍指出:“其说盖自秦皇、汉武时方士传流而来,岂知血肉之躯,水谷为赖,可能堪此金石重隧之物久在肠胃乎?求生而丧生,可谓愚也矣”;三是久服有害之物,李时珍认为它们不仅不能使人长生,“久则气增偏胜,速夭之由矣”;四是罕见难得之物,如李时珍评价白蝙蝠“自有此种耳。仙经以为千百岁,服之令人不死者,乃方士诳言也。”更有甚者,方士邪术家竞以乳汁、月经为服食“长生”之物。所有上述方士鼓吹服食之物,无论是药物、财物,还是宝物、稀物,都不可能具有“长生”的神功奇效。方士为了蛊惑人心,无不虚构故事,编造谎言,巧立名谓以神异其说。李时珍却依据事实,讲求真理,辨正谬说,揭穿骗局,还药物以本草面目。李时珍反对方士谬说具有重要的意义。方士的基本信条是神仙创造、主宰宇宙,人可以通過服食“长生不老”之药修炼成仙。显然,这是古代唯心主义自然观。这种自然观起初顺应了最高统治者永远统治天下的欲望,为秦皇、汉武所信奉,并以身试道,遂流毒天下。李时珍批判方士的谬说和欺骗行径正是古代朴素唯物主义反对唯心主义和封建迷信的一场斗争。

如前所述李时珍的自然观认定自然界是在不断运动中发展变化,新陈代谢的。他又用自己的特色的气化论阐明自然变化的动因、机制、过程和结果,这些观点属于古代朴素的自然辩证法。李时珍赞成儒家的“格物致知”说,主张“医者,贵在格物也”。他把“格物”追溯至古人,认为“古人重格物”;同时又推向未来,笃信“格物无穷”,最后他申言《本草纲目》是“吾儒格物之学”,并得到社会的认同,被誉称为“格物之通典”。可见,李时珍是“格物致知”的信奉者和毕生实践者。李时珍是怎样“格物”的呢?他不同于宋明理学所主张的靠“静观”“内省”“参悟”功夫,而诉之于实地实物的观察和J临床验证。正是这种哲学信念派生出他勇于实践,求新创新的精神。

在实践方面,观察是从古至今必用的科学方法,是研究任何事物首先要进行的前期工作,李时珍谓之“考证”“访考”。李时珍力行“读万卷书、行万里路”,其脚迹踏遍名山大川,穿越平原密林,必至产地以觅得实物,他谓之“博访”。在此过程中,他一方面回归自然,同时又与劳动人民保持着广泛而深情的联系,不失时机访问“野老”“俚人”,总结他们的药物知识和用药经验,获益良多。在观察的基础上,进一步的工作就是验证。验证,是李时珍求真知的主要方法。面对历代本草对药物的解说,真假难分,是非莫辩,只有通过临床验证,才能作出科学的判断、舍验证别无它途。李时珍遵循儒家医德,把医疗技术奉为治病救人的“仁术”。然而,只有经过验证才能明其疗效,方可施之于病家以达到“仁术”的目的。经不起验证的药物、方剂,只能是欺人之谈,甚至是害人的骗术。因此,李时珍十分重视对药物性味、功效的验证,而且将亲身试验过的某些药物的药性晓之于人,例如胡椒之性“大辛热,热病人食之,动火伤气。时珍自少嗜之,岁岁病目,而不疑及也。后渐悟其弊,遂痛绝之,目病亦止。才食一二粒,即便昏涩,此及昔人所未试者”。特别是对明知有毒的药物,李时珍仍亲身尝试,相传曼陀罗花“笑采酿酒饮令人笑,舞采酿酒令人舞”。李时珍亲自试吃了曼陀罗华,得出“饮须半酣,更令一人或笑或舞引之,及验也。八月采此花,七月采火麻子花,阴干等分为末,热酒调服三钱,少顷昏昏如醉,割疮炙火,宜先服此,则不觉苦也”的结论,把它“并入麻药”,成为《本草纲目》新增药物之一。

在创新方面,从医药应用来看,新药或盛用之药,总是呈日益增多的趋势,这是理所当然的。有见于此,李时珍顺应新药的潮流,强化了关注新药、创新药的意识。药物的创新,必须以观念的更新为前提。在医药界,药物创新意识并不总是受到推崇和赞扬。有些墨守成规的人往往以“今之不识”或“前贤未用”为由,反对新药日增的趋势。在《本草纲目》的“发明”栏目中,李时珍发表了许多关于药理的见解,较多运用了“述类象形”的思维方法。举例来说,“丝瓜,老者筋络贯串,房隔联属,故能通人脉络脏腑”,“松节,松之骨也,质坚气劲,久亦不朽,故筋骨间风湿诸病宜之义”,蛇蜕入药有“蜕义,故治翳膜、胎产、皮肤诸疾,会意从类也”。这是属于古代朴素唯物主义、朴素辨证法的一种思维方法,这种思维方法不可避免地带有“直感和猜测的局限”,但它毕竟是以观察到的“象形”为依据,思维的结论通常是与药物的功能和效果相一致的,是可以观察检验的,可见其中包含着符合实际的成份,并非毫无事实根据的主观臆断。从李时珍对龟鹿药理的发理中可窥见“述类象形”思维方法的真谛。李时珍还创新药物分类体系。最早的《神农本草经》收载药物365种,以“养命”“养性”“治病”分别为上品、中品、下品。陶弘景复增一倍,随品附入,以朱书《本经》、墨书《别录》,以别古今。唐宋重修,大加增补,兼有退出,致使“品名虽存,旧额混淆,义意俱失”。李时珍深感创新分类体系的必要,于是通合古今诸家之药,析为十六部六十类,物以类聚,目随纲举,突破了“三品”的架构,成为当时最合理的药物分类体系。

否定,实践,否定,又回到实践,这既是医家格物穷理的途径,也是其他途径的归宿。李时珍从22岁开始从医,终其一生坚持临床实践,对药物和疾病两方面都有许多新的发现和认识,精辟的见解贯穿于《本草纲目》的字里行间,如认为药物的升降浮沉“在物亦在人也”,这正是李时珍的否定观与格物穷理的“巧哲格物究理之妙”的思想,对于我们当前中医人也有诸多启示:在据古的基础上予以突破,在继承的前提下大胆的否定,也用我们的实际行动践行“格物穷理”,应不难为学科发展贡献微薄之力。

编辑/徐展