冠心病临界病变冠状动脉血流储备降低的临床特点与冠状动脉造影特点

2018-11-09姚道阔陈晖李东宝梁思文周力马国栋刘锐锋崔贺贺

姚道阔 陈晖 李东宝 梁思文 周力 马国栋 刘锐锋 崔贺贺

心肌缺血的引起不仅限于心外膜下血管,还是心外膜下血管、微血管等的综合反映。冠状动脉临界病变常用血流储备分数(fractional ow reserve,FFR)进行评估,以决策是否行介入治疗及判断预后[1]。然而,FFR仅反映心外膜下血管狭窄引起的缺血,不能评估其他引起心肌缺血的因素。有研究显示,FFR不能完全反映不良心脏事件的发生, 因FFR正常而延迟经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)的患者约有20%在2年的随访中出现再发心绞痛[2]。

对心绞痛临界病变患者进行综合评价和危险分层,合并应用压力和血流的评价以获得冠状动脉循环的整体信息很有必要。冠状动脉血流储备(coronary ow reserve, CFR)是心外膜血管与冠状动脉微血管缺血总体反映。比较FFR与CFR在临界病变中的价值研究显示,30%~60%患者两者结果不一致[3-6]。FFR正常而CFR降低者可能反映冠状动脉血管弥漫性病变或微血管阻力增高,与CFR正常者相比预后较差[4]。这部分患者临床及造影特点尚不清楚。本研究拟对冠状动脉临界病变进行FFR、CFR及冠状动脉微血管阻力指数(index microcirculatory,IMR)综合评价,研究FFR正常患者中CFR降低的临床特点及冠状动脉造影特点,旨在为其全面评估提供更多证据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究入选2017年6-12月在首都医科大学附属北京友谊医院住院并行冠状动脉造影、FFR>0.8的冠心病临界病变患者共52例,其中男34例,女18例,年龄18~81岁。入选标准:(1)临床诊断为稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛或不典型胸痛患者;(2)冠状动脉造影狭窄50%~70%;(3)FFR成功测定,且FFR>0.8;(4)同意参加本研究并签署知情同意书。排除标准:急性心肌梗死患者;冠状动脉旁路移植术后患者;合并感染、结缔组织病、恶性肿瘤及血液系统疾病等;严重肝肾功能不全患者;近期手术或创伤、脑出血病史患者;近期服用肾上腺皮质激素或其他免疫调节剂等药物者;对腺苷应用有禁忌者,包括 度或 度房室传导阻滞(未植入起搏器)、窦房结疾病、哮喘、对腺苷三磷酸(ATP)过敏者。研究获得北京友谊医院医学伦理委员会的批准,研究对象在入选时签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 冠状动脉造影及病变分析 患者入院后接受常规冠状动脉造影检查。对冠状动脉狭窄判断采用国际通用的直径狭窄程度,并对病变进行SYNTAX评分。

1.2.2 冠状动脉内生理学评价 应用动脉生理检测仪(RadiAnalyzer Xpress,圣犹达公司)对FFR、CFR和IMR进行检测。FFR测定:应用0.014 in(1 in=2.54 cm)压力导丝进行FFR测定。压力校零后,均衡主动脉与压力导丝压力,将压力导丝送至待测血管远端,肘静脉泵入 ATP 140~180 μg/(kg ·min)。压力稳定后测定Pd/Pa比值,即为FFR。测定完成后再次验证主动脉压力与压力导丝压力没有漂移。CFR与IMR测定:将压力导丝送至待测血管远端,通过指引导管注射室温生理盐水3~5 ml,测定静息状态/最大充血状态下液体两温敏感受器之间的时间(T),CFR为静息状态与最大充血状态下传导时间比值。根据热稀释法计算Pd与充血状态下传导时间T的乘积为IMR。FFR≤0.8,CFR<2,IMR<23作为异常值界限[7-8]。对于术中同时测量2处以上患者,选用符合CFR降低,数值最低的1处作为研究血管。

1.3 统计学分析

所有数据采用SPSS 19.0软件进行处理。计量资料采用均数±标准差表示,并采用t检验或方差分析。计数资料采用频数(率)表示,应用卡方检验或者Fisher确切概率法。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般临床资料

研究筛选完成冠状动脉内生理学评估的患者89例,选择符合FFR>0.8患者52例进行分析,其中男性34例,女性18例;稳定型心绞痛10例,不稳定型心绞痛33例,不典型胸痛9例。CFR<2有19例,占36.5 %。其中IMR≥23有12例,占63.2%,IMR<23有7例,占37.8%。

2.2 CFR<2组与CFR≥2组临床与造影结果的比较

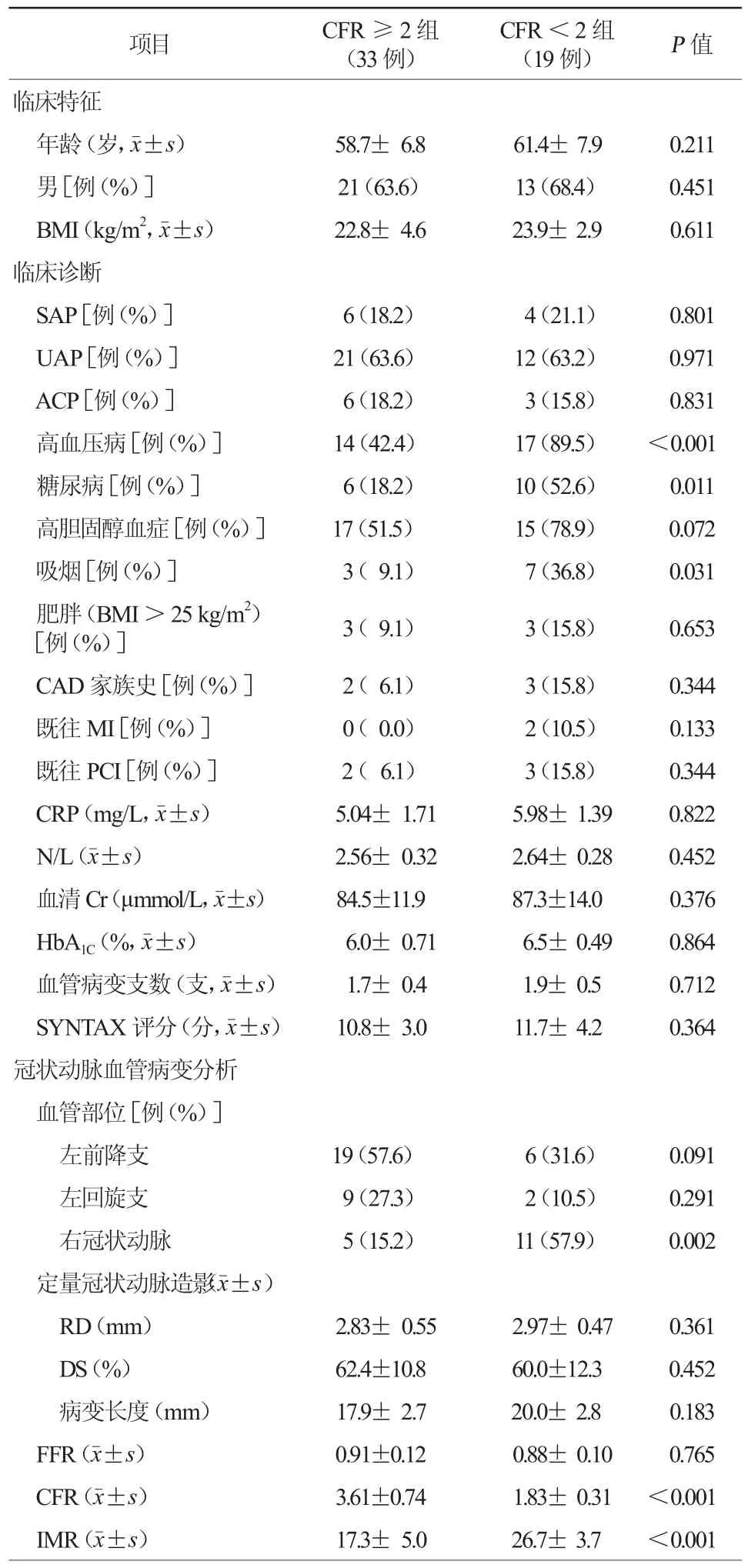

两组患者在年龄、性别、体重指数、高胆固醇血症、肥胖、家族史、既往心肌梗死、既往PCI方面比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。CFR<2组高血压病(89.5%比42.4%,P<0.001)、糖尿病(52.6%比18.2%,P=0.011)、吸烟(36.8%比9.0%,P=0.031)比例高于CFR≥2组。两组患者血清C反应蛋白(C-reactive protein, CRP)、中性粒细胞与淋巴细胞比值(N/L)、血清肌酸酐、糖化血红蛋白方面比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。CFR<2组发生在右冠状动脉比例高于CFR≥2组(57.9%比15.2%,P=0.002)。两组患者在血管病变支数、SYNTAX评分、病变血管参考直径、病变狭窄程度、病变长度方面比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。CFR<2组IMR明显高于CFR≥2组[(26.7±3.7)比(17.3±5.0),P<0.001,表 1]。

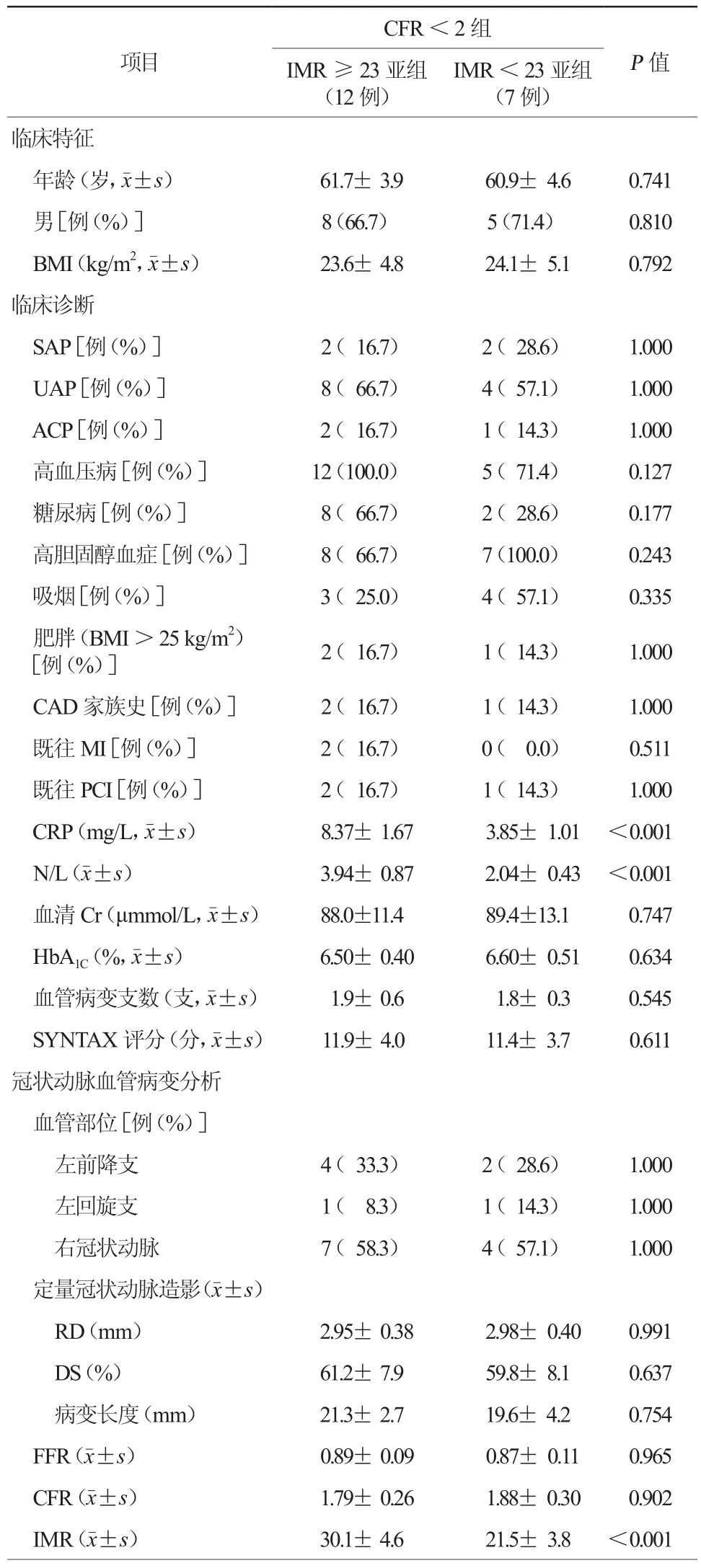

2.3 IMR ≥23亚组与IMR<23亚组临床与造影结果的对比

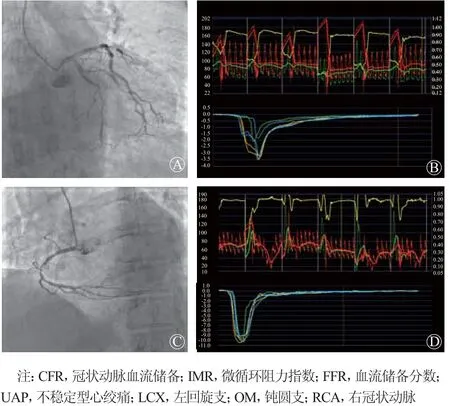

两亚组患者在年龄、性别、体重指数、高血压病、糖尿病、高胆固醇血症、吸烟、肥胖、家族史、既往心肌梗死、既往PCI比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。IMR≥23亚组血清CRP[(8.37±1.67)mg/L 比(3.85±1.01)mg/L,P< 0.001]、N/L[(3.94±0.87)比(2.04±0.43),P<0.001]明显高于IMR<23亚组。两组患者血清肌酸酐、糖化血红蛋白比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。两亚组患者在血管病变支数、SYNTAX评分、病变部位、病变血管参考直径、病变狭窄程度、病变长度比较,差异均无统计学意义(均P>0.05,表2)。FFR正常、CFR降低的冠状动脉造影及生理学评价见图1。

3 讨论

冠状动脉临界病变常用FFR进行评价。FFR正常的患者常常被认为冠状动脉狭窄无生理学意义,被认为长期预后良好,从而减少了应有的治疗和警惕性。事实上,其中有部分患者合并微循环功能障碍,或者是冠状动脉弥漫性病变,常规方法不能获得最有研究显示,在无明显冠心病的糖尿病患者中,CFR降低者事件发生率与既往冠心病患者相同, 而CFR正常者事件发生率与非糖尿病患者相同[14]。这强调了糖尿病患者微循环障碍的重要性,也提示测量CFR的重要性。吸烟可通过亲过氧化物的有害作用累及冠状大充血,尽管有狭窄而FFR值显示正常。这部分患者CFR降低,IMR正常或升高。仅仅采用FFR评价,不能完全评价冠状动脉生理学意义及患者预后。

表1 比较CFR≥2组与CFR<2组临床与冠状动脉血管病变特征

图1 CFR降低的冠状动脉造影及生理学评价病例 男性,71岁,UAP。LCX-OM临界病变, FFR正常,CFR降低,IMR升高,提示微循环功能障碍(A、B)。女性,69岁,UAP。RCA FFR正常,CFR降低,IMR正常,提示冠状动脉弥漫性病变(C、D)

本研究发现,冠状动脉临界病变FFR正常患者,有36.5 %患者CFR降低,与既往研究临界病变中的FFR正常而CFR降低的比例相似[9]。这部分患者多被解释为存在弥漫性狭窄病变或微血管病变[10]。首先,这可能表示弥漫性心外膜冠状动脉疾病的存在。由于在主要病灶缺乏明显的血流速度加快和血液分流压力梯度,因而没有引起显著的压力梯度流量下降[11]。其次,这可能是明显微血管疾病的表现,限制了正在观察的血管系统对血管扩张剂的储备反应。当FFR值接近1.0时,单纯微血管疾病可能性更大,并且这些病理生理学机制可能并存,导致特定患者中的个体CFR-FFR模式。重要的是,这种CFR-FFR模式与心血管事件的独立风险有关[3-4],最近有研究推测这些患者在特定情况下可能受益于机械血运重建[12]。

本研究显示,临床因素中,CFR降低组,高血压病、糖尿病、吸烟患者数量增加,提示高血压病、糖尿病引起的冠状动脉弥漫性狭窄病变或心肌肥厚以及心肌微循环障碍是影响CFR降低的原因。尽管早期研究显示,CFR降低与正常组相比,临床与造影特征并无差异[10]。然而,有研究显示高血压病及高血压病引起的左心室肥厚尽管冠状动脉造影正常仍可引起CFR异常,部分原因是由于肾素-血管紧张素-醛固酮系统的过度激活导致心肌内微小血管重构引起的[13]。另动脉微循环,影响心肌血流的调节。早期研究显示,吸烟者CFR可减少21%[15]。应用维生素C能够清除氧自由基,减轻吸烟患者的冠状动脉痉挛性心绞痛[15]。本研究显示,CFR<2组吸烟患者比例增加,与既往研究相似。

表2 CFR降低患者IMR与临床及冠状动脉血管病变特征

IMR反映微循环阻力的增加,是微循环功能不全的标志之一[16-17]。IMR的测定能够鉴别CFR的降低是否由微循环阻力增加引起,也对是否需要应用改善微循环药物治疗提供重要的依据,对于患者的长期预后也有评估价值[18]。微循环结构重塑或微循环阻塞增加了小动脉或毛细血管的阻力从而限制了最大心肌血流的获得,使测得的FFR数值升高,低估了血管狭窄程度及对心肌缺血的价值。近期对急性冠状动脉综合征患者IMR研究提示,心肌梗死早期IMR明显升高,与微血管堵塞和微血管功能受损有关[19]。本研究结果提示,存在系统炎症或心脏局部炎症患者,IMR可能升高,但对长期预后的影响需要进一步研究。

尽管研究提示CFR可以提供明确的冠状动脉生理学信息[19],然而,其在临床应用中存在一定局限性。(1)对CFR的评估需要在导管室直接测量冠状动脉血流量,这比压力测量更具挑战性。(2)CFR从本质上提供了对所检测的冠状动脉血流的总体受损情况,而不考虑其在心外膜冠状动脉中的来源是否由于局灶性狭窄或弥漫性动脉粥样硬化所致,或者来自于微循环。IMR测定是区别弥漫性动脉粥样硬化与微循环的重要指标。(3)CFR为充血与静息血流之比,对充血和静息血流这两种情况中的任何一种所引起的改变都很敏感,操作中应该尽量控制这些因素。但在临床研究中显示出CFR是强有力的预后和风险分层指标,说明这种生理指标的临床潜力。

总之,本研究提示,冠状动脉临界病变FFR正常、CFR<2易出现于高血压病、糖尿病、吸烟者中,在右冠状动脉病变患者中更常见,提示控制高血压病、糖尿病、吸烟等危险因素可能改善CFR进而改善临床预后。但本研究样本量较小,仍需要大样本研究进一步证实。