翻译“圣人”: 马若瑟与十字的索隐回转*1

2018-11-09潘凤娟台湾师范大学

潘凤娟 台湾师范大学

一、 前言

马若瑟(Joseph Henry-Marie de Prémare, 1666—1736)是白晋(Joachim Bouvet, 1656—1730)的学生,同样被归类为中国的索隐派耶稣会士,在礼仪之争后期被驱逐至广州与澳门。在巴黎索邦神学院与罗马教廷发布对中国耶稣会传教士的定罪与禁令之后,他对于礼仪之争的几个关键的争论,撰写了相当数量的文稿,但多数并未在生前出版。虽然马若瑟在澳门期间与巴黎的院士及傅尔蒙(Étienne Fourmont, 1683—1745)保持联系,他对中国经典的研究手稿当时并未获得出版机会,而是一直到19世纪才在法国汉学家的努力下获得出版,并受到西方学界关注。尽管如此,18世纪后半到19世纪,透过阅读图书文献档案馆里的数据而受他影响的学者和思想家所在多有。近年来他名下的著作陆续被重印与中译,学界对马若瑟的研究也逐渐增温。

“圣人”是17至18世纪热衷于中国上古经典研究的索隐派耶稣会士著作里的几个关键词之一。其他如“圣治”、“三一”均是常见词汇。他们著作里的相关言论或隐或显地将这个概念与天主教里的基督形象(三位一体的第二位)作了紧密的连结与比附。他们从中国经典里吸取大量建构三一论论述的养分,其延伸论述甚至更是跳出了儒家的框架,进而与道家尤其是《道德经》中的三一论题接轨,全面地将中国传统涵括在他们的索隐式的诠释之中。

在检索马若瑟中西文著作时,我发现了一个他对于中文“十”字相当独特的诠释,以及他在此诠释基础之上,使三一论从一种形而上的、抽象的教义式论述,转向一种具道德实践意义的孝道理解。马若瑟从汉字研究探索中国古经的义理,并以象数的学理重新解释中国上古的“圣人”为大孝之人,他将孝字中的构字形素(morphem)理解为“十”之“子”,并且将之转化为“十字架”之“子”,就是降生的天主。马若瑟这种“圣人”论述的关键,可以从他对“指事”的诠释作为起点。他将“指事”视为“六书”的首位,并提出一个相当有趣的解释,他说:

二、 在中国经典里寻找“圣人”: 马若瑟著作的初步观察

在马若瑟名下的中文著作里,字学书籍有《六书实义》,西文著作里,则有《汉语札记》(Notitia Linguae Sinicae, 1728, 1831)。经学有《经传众说》和《经传议论》,理学有《儒教实义》和《天学总论》。《经传议论》大约写于康熙四十九年(1710),写作时间相对早。此文本的文字有个特别的现象,就是多次提及皇帝、圣上、圣天子、皇上、皇上一人、御批、圣笔等,而且均做抬头格式。估计这些均指当朝皇帝康熙。马若瑟在自序中提到自己来华之前已听闻康熙皇帝的好学大名。来华之后阅读了康熙钦定御批的《御选古文渊鉴》一书,更认为康熙之好学比传闻是有过之而无不及。受到康熙热爱知识的感召,马若瑟拟定了《经传议论》的研究与写作计划,原规划有十二卷,其中《春秋论》安排在第六卷。此书其他各卷是未完成或是亡佚则不得而知。《经传众说》(1710)和《六书实义》大约完成于1721年,撰写过程受到刘凝(1620—1715)的帮助与影响很大。马若瑟虽深入中国注疏传统,但所征引的文字多取自类书、丛书与字典,但包括激进儒者如李贽的著作也在他参考之列。

对马若瑟来说,中国文献众多,且有等级之分。中国上古的经典是他从字学进入思想体系的最高等级的文献。掌握了汉字之后,深层且系统地掌握中国理学最关键的路径,就是经典的诠释。马若瑟已经在其《经传议论自序》(1710)说得更直接:“理学也,故由经学而立;而经学也,必由字学而通。舍经斯理谬,舍字斯经郁矣。固凡思之六经者,当造乎六书,六书明而六经彬彬。”对马若瑟而言,汉学不仅仅是语言研究,而是必须在文字、经典、义理三而一的关系中来被理解与诠释;汉字是研究中国的起点、正确地诠释中国理学的敲门砖,而其终极目的是寻找隐藏在经典中的真理。因为对马若瑟来说,从上古结绳记事到后来文字出现,尽管文字尚有不同书写阶段,如篆、隶、草、楷的变化,基本上都是传达上天之言。这种主张在他的《六书实义》说得很清楚,他说:“问书契之原。曰: 书契之原,其出于河洛,罗泌引古传云: 河图洛书,皆天神设言以告王,先王受之于天,传之于世,百官以治,万民以察,谓之书契,故云代天之言也”。换句话说,欲解码上天之言,必须从承载天言的书契起始。

究其根底,马若瑟的语文学其实是透过汉语解经,使隐含在经文之中的真理得以被解码而为他的读者所认识。他研究汉语的目的,在于更深层地去认识与解释中国儒教这个与基督宗教一样古老、透过象形文字的创制留下经典,而对天主有所认识的中国经典与其内蕴的思想。故此,我认为马若瑟的语文学可视为一种“爱言之学”(philo-logos)。也因为既然所谓“言”(logos)也可解为真理和智慧,真理在言说里被揭露,马若瑟的语文学,也可以被理解为“爱真理之学”或“爱智慧之学”。对马若瑟来说,“儒教”正是他所“爱”的这个由汉语所承载的“真理之学”,是他所谓的“先圣后圣相授受之心法”。这从他在《儒教实义》中以“远生”、“醇儒”与“温古子”三种身份进行问答和论述,也能观察到他穿越古今、畅游中西言说和思想的意图与痕迹。马若瑟虽然以醇儒自居,并不影响他作为虔诚的耶稣会士身份,也不会损害他对真理的追求与认识,这多重身份反而是他资以进行跨文化对话的利基。欧洲的基督宗教与中国的儒教,虽然在历史发展上是以两种不同文化呈现,作为两文化的研究者或说追寻者的马若瑟而言,均是引导他走向天主真理的媒介和路径。或者可以说,他的比较经学用意不在比出高下,论出谁是谁非,更重要的是如同拼凑整体真理的碎片,透过比较方法,从不同的传统里迈向他所追索的真理实体。

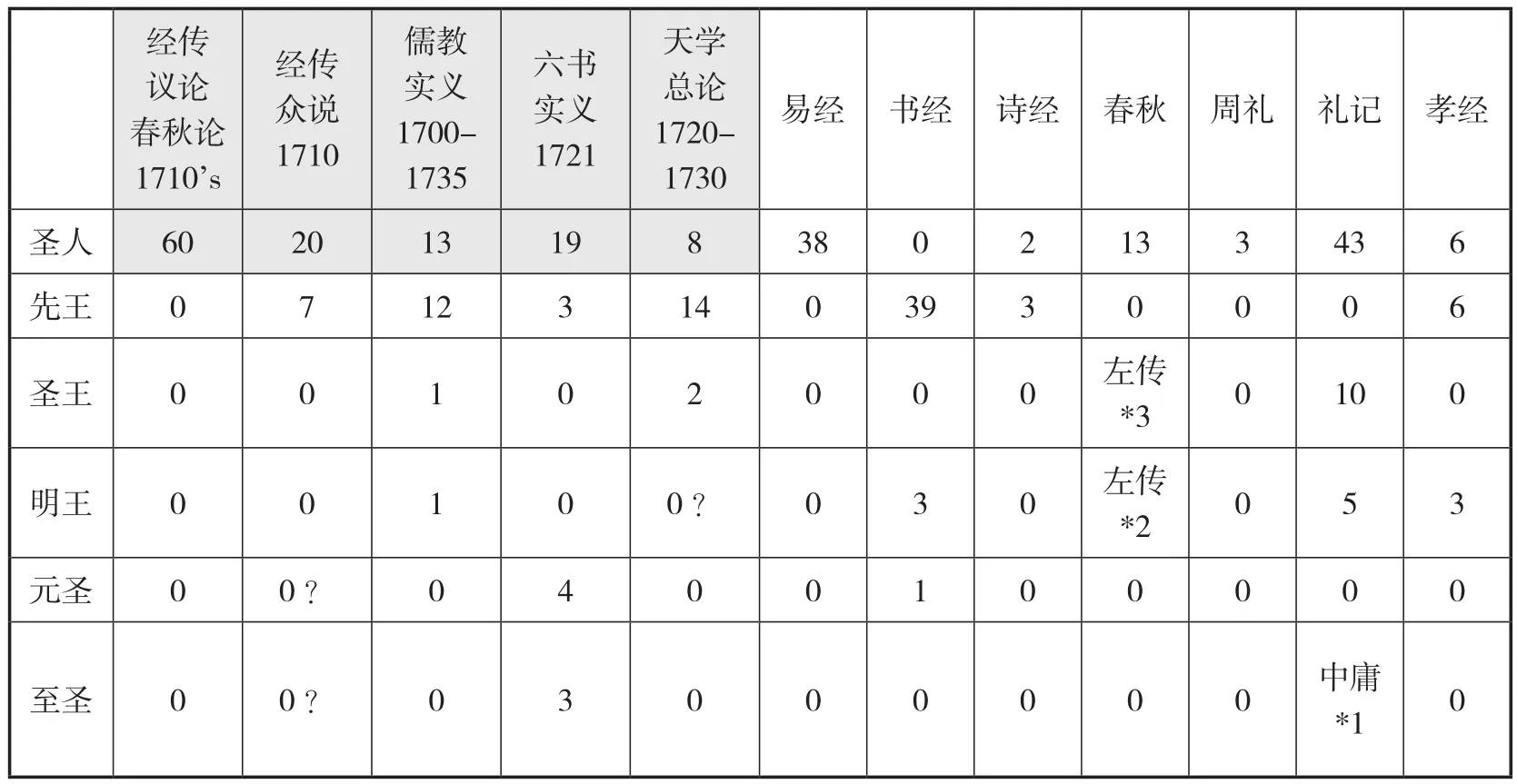

为了解马若瑟的中文著作与中国古经中各自对于“圣人”一词的使用,我以检索“圣人”一词出现的脉络和引用频率作为初步观察的起点。根据目前对五经之相关名词的初步检索,结果发现,《易经》中使用“圣人”一词的频率,远高过其他经典。我们一并检索了相关的名词,例如“明王”、“圣王”、“先王”,甚至“文王”等名词,初步观察结果,其中以《易经》、《礼记》和《春秋》使用频率较高。《诗经》仅出现三次,而《书经》则未曾出现。不归属五经但被视为经典总会的《孝经》则使用了六次。各单词之使用频率与相关统计数字,请详见附表一。尽管在中国古经里除了《易经》和《礼记》之外,“圣人”一词使用的频率不高,有的甚至未曾使用,但是马若瑟对于中国古经里的“圣人”概念的探讨,篇幅却是不少。目前《经传议论》虽然仅存有春秋论,但在22页篇幅中,“圣人”一词却使用了多达60次,这是马若瑟中文著作里使用频率最高的一部,他也是在此书中提出五经各书作为圣人相关的不同面向的论调。故而,我们于此不难看出,对马若瑟来说“圣人”在古经里所占有的重要地位。而古经对马若瑟来说,是所有中国文献中最上等,也是他借以深探中国理学的核心文献。为马若瑟而言,中国理学里关键的主体形象就是“圣人”。

前述的检索已经可以看出,无论就“圣人”的重要性,或这个名词出现的频率,均可看出马若瑟对中国古代经典的“圣人”一词,以及该词所蕴含的意义,均展现了特别的兴趣。不过,圣人之意,并非仅止于表象的字面意义,马若瑟在《经传遗迹》中说过,根据《启蒙书》(Le livre Ki-mong),“圣人的著作仅有隐喻和比喻的语言”(L’ouvrage entier Saint-Homme ne renferme qu’un langage métaphorique et des paraboles.),中文的“假借虚设之辞”,他理解为“隐喻和比喻”。他在《经传遗迹》一书中有一专节论“圣人”,标题法译为“Du Saint homme,圣人Ching-gin”。他将“圣人”与“易”,视为一体两面:“易者,无形之圣人,圣人,有形之易。”马若瑟解释道: 中文的“易”,是指隐而未显,但却是可见的圣人(le Saint n’apparaissant pas encore visiblement),圣人则是已经可见之易(l’Y déjà visible),且已进入我们感知(tombant sous nos sens)。此外,这个圣人在《易经》中被称之为“le Grand-Homme, 大人Ta-gin”,在《书经》中被称为“l’Unique,一人 Y-gin”,在《诗经》中被称为“美人”(le Beau , Mouci-gin),在《中庸》被称为“圣人”(le Saint, Ching-gin),在《春秋》被称为“天王”(le Roi du Ciel, Tienuang)。诸如此类的不同称谓,所指涉的对象都是同一位。他引述孔子(按: 《论语·述而》)说,“圣人吾不得而见之矣”,他解释为“我无法以肉眼见圣人”(Si vous m’interrogez sur le Saint je n’ai pu le voir de mes yeux),又引朱熹之转述孔子说,“圣人,神明不测之号”(Le Saint est le nom de l’Esprit intelligent et inscrutable)。整体而言,马若瑟认为中国古代经典里出自圣人的文字纪录,这些“隐喻和比喻”,需要更多解码与诠释方能使其内蕴的思想得以外显,为人所知。

另一个必须关注的问题是,马若瑟在西文著作里如何诠释中文的“圣人”呢?这些诠释与他名下的中文著作是否一致?就目前能掌握的资料来说,马若瑟的中文著作中,“圣人”一词所指涉的对象,是非常多元的。在《天学总论》所能找到的八次中,多次是指涉古代圣王和孔子,其中两次则是指耶稣的两位使徒伯多禄与保禄。《儒教实义》能查到的十三次中,其指涉大抵是指孔子之前的圣王和孔子本人。以下列举几段同时在中文著作和外文著作里作为讨论的文句,用以说明马若瑟在其中外文著作里所讨论的“圣人”。

I. 《经传众说》: 欧阳修曰: 世无孔子久矣,六经之旨失其传[……]又曰: 自圣人殁,六经多失其传。一经之学分为数家,不胜其异说也。

《经传遗迹》(Vestiges): Autrefois, dit Ngheau-yang-sieou, après la mort de Confucius,la doctrine des six King fut à peu près effacée, et elle se perdit tout à fait parles ravages des guerres et les incendies. […] Après la mort de Confucius, dit le même auteur, on a presque entièrement perdu la tradition sur les six King. L’explication de chacun de ces livres s’est divisée en plusieurs familles, et il n’est pas possible de dire jusqu’à quel point elles sont en désaccord.

笔者中译: 欧阳修说: 孔子过世之后,六经的教义几乎被抹灭,经过战火之后,则完全消失殆尽。[……]同一作者又说: 孔子过世之后,六经的传统几乎完全散佚。这些经书的解释各自分为多家,多到无法说明它们之间的歧异有多少。

II.《经传众说》: 朱晦庵曰: 自邹孟氏殁而圣人之道不传,世俗所谓儒者之学,内则局于章句文辞之习,外则杂于老子释氏之言。

《经传遗迹》(Vestiges): Mong-tsée étant mort, dit Tchu-hi, on cessa dès lors de propager la doctrine du Saint Homme, et tous ceux que l’on appelle aujourd’hui Lettrés, ne recherchent que l’élégance du style et sont imbus des erreurs de Tao et de Foe.

笔者中译: 朱熹说: 孟子过世之后,圣人的教义不再被传播。而今日那些所谓的文人,寻求的仅有优雅的风格并充满佛道的谬误。

在Bonentty的法译本中,我发现他在这段文字下方有一个脚注先将中文原文列出,然后对“圣人”二字有如下的解释:“当现代学者提到孔子,他们几乎总是以 ‘圣Ching 人gin’,亦即le Saint-Homme称呼他。但是在这些经书(les livres King)中,圣人是指‘众圣之圣’(le Saint des saints),而非孔子。孔子不是经书中的这位圣人。”以下再举另一段文字说明:

III.《经传众说》: 又曰: 及孔子既殁去,圣稍远,而众说复兴,与六经相乱,自汉以来莫能辩真。

《经传遗迹》(Vestiges): Après la mort de Confucius […], à mesure que le temps effaçait les traces de ce Saint Homme, on vit naître diverses opinions très-éloignées du vrai sens des six King. Depuis la dynastie de Han (202 av. J.-C.) jusqu’à nos jours (969 ap.J.-C.) il n’est plus possible de distinguer le vrai du faux.

笔者中译: 孔子过世之后[……],圣人的轨迹随时间消逝,生出各种远远不同于六经真意的见解。汉朝(耶稣基督之前202年)以后,直到我们的纪年(耶稣基督之后969年)为止,不再可能辨别真伪。

马若瑟引用了南宋吕大圭(1227—1275)的文字,点名《春秋三传》是混乱圣人之意(la pensée du Saint-Homme)的祸首,兹引如下:

IV.《经传议论》: 吕大圭曰: 六经之旨不明,诸儒穿凿害之也,而《春秋》尤甚。《春秋》凿之患,其原起于三传,而后之诸儒从而羽翼之。彼此相矛盾者,纷纷聚讼,而圣人之意益以不明。

《经 传 遗 迹》(Vestiges): Si l’on ne peut découvrir le véritable sens des six King, dit Liuta-koüei, la faute en est à ceux qui les ont altérés en y introduisant leurs erreurs, et cela a surtout eu lieu pour le livre Tchun-tsiou. Les trois glossateurs ont commencé le mal; les Lettrés des âges suivants ont suivi leur exemple, et ont encore ajouté du leur; et comme ils sont en contradiction entre eux, c’est une discussion interminable; il n’est plus possible de découvrir la pensée du Saint-Homme.

笔者中译: 吕大圭说: 如果我们无法发现六经中的真实意涵,要归咎于导入这些错误的注疏者,这种情况大部分发生在《春秋》一书。《春秋》穿凿之患缘起于三位注疏者,以前的文人接续了他们的做法。当意义相互矛盾时,辩论就永无止尽。那就更无法去发掘圣人的思想了。

从上述条列比对马若瑟中外文著作里的四段文句以及在他的《天学总论》的论述里,可以观察到他所归纳有关中国儒学的传承次序如下:“天—先王—仲尼—后世学者”。这个传承次序是先王将源出于天的“大道圣学”形诸文字,也就是“笔之于经”,经典就此形成。尔后由“述而不作”的孔子传述于后世。马若瑟认为,这就是孔子之于先王之道的角色和定位。可惜,当时局势混乱,孔子唯恐经之“言”与“意”在传授过程之中佚失,因此“将诗书礼乐,删定其文,以俟圣人而后明。但因大易一经,为诗书礼乐之模范,而天道、天学,一以贯之”。而承载圣人之道的经典,尤其《易经》的文字和符象并非不证自明,在此就有了诠释的空间。这也是马若瑟得以切入索隐诠释、解码圣人之义的空间。

在中国内部同一语言的传承过程都产生如此大的歧异,马若瑟身为法国人,在比较经学研究里,其跨语言、跨文化的诠释过程就更显得复杂。马若瑟于1724年所完成的《经传遗迹》是一份双语文本,页面一边依序逐条排序手录中文原文,另一边则以拉丁文译释所录中文的内容。从这份文本的内容来观察,我发现马若瑟对“圣人”的诠释已经跳出中文的局限,他运用了与多个“圣人”相关或相对应的名词,如Sanctus (le Saint)、le Saint Homme、Dieu-Homme、Chin-gin等字,采取译音或译意的法文单词作为中文“圣人”的翻译(详见附表二)。在《经传遗迹》一书里,我们看到马若瑟从中国古典文献摘录了大量中文经文。多则10条,少则1、2条。有时同一条目的文字里,“圣人”一词出现两次。我目前统计“圣人”或“圣”字的条目与出现次数概述如下: 总计发现60个条目,其中“圣人”出现62次,“圣”字11次、“圣贤”4次、“圣言”1次。这些中文引文,对于不懂中文的人也许意义不大,但对于能阅读中文的人而言,《经传遗迹》这份手稿能被法译并出版,连带地让他的“圣人翻译”成为宗教对话的一个桥梁;个中融会了基督宗教三一奥秘和中国理学(甚至道家)对宇宙生成根源的思想。尤有甚者,从相互揭露的各自传统中以及在象数与形上学之间所具有的一脉相承关系,也可看出,对马若瑟而言,在此两种不同传统中其实也有某种共源性的可能。《经传遗迹》一书的手稿里最关键之索隐诠释,在于他的古经研究或翻译,经常或隐或显地将中国经典中的“圣人”形象与基督信仰里的基督形象连结。马若瑟从中国古经中挑出诸多象征基督的代名词,例如,天人、美人、君子、神人、先王、圣王、一人、元圣等,不下十种。进一步深究这些名词,我们可以逐步析解马若瑟如何以中国象数作为起点,展开他从中国古经索隐基督之路。

三、 圣人与孝子:“十”的索隐回转——十(decem)与十字架(crucem)

在马若瑟的《经传遗迹》一书手稿中,“圣人”形象非常多元。他大规模地从中国字书和古经中寻找遗迹,并且对中国人视为祥瑞之征,甚至是帝王之征的羊、龙、凤、麟、龟等,均花费篇幅讨论。其中有个非常关键的数/字——中文的“十”,让他将他视为中国五经之首的易经象数与基督宗教教义里最为核心的十字架,结合一起。

正合无[吾]圣教所云,十字架四角指四方之人,俱为吾主所俛闵之义。(“N’est pas cela, dit le même Lieou-chi, que proclame la sainte Loi? Les quatre extrémités de la Croix, dit-il, indiquent que notre-Seigneur est mort pour tous les peuples de l’univers.”

笔者中译: Lieou-chi(一位中国教友)说: 这难道不是圣训所宣称的吗?十字架的四个角,意指我们的主为世界万民而死。

问题是,马若瑟到底如何将直式回转为环状解释?我从马若瑟的译注者Bonnetty为读者提供了几本参考书中发现,马若瑟所谓的“毕达哥拉斯的十字”在 Les Commentaires sur les Vers dore’s de Pythagore (Comments on The Golden Verses of Pythagoras)一书中,原式是三角形数直式加法的形式: 1+2+3+4=10,在马若瑟的书中则把它变形为一个上下左右相加的十字形,亦即,马若瑟将由上而下直式的“毕达哥拉斯的十字”转为环状,并且将加号(十)置于环的中间,就变成了下面的表现方式:

如果我们改以阿拉伯数字来重现上图,应该是下面这样的形式,与前述被马若瑟所转换的“毕达哥拉斯的十字”图像相近:

再继续看马若瑟对中五图的符象解释,我发现他进一步将十字的解释延伸到对孝的诠释上,他重新诠释了“孝”与“十”这两个中文字。请见以下马若瑟的文字:

从上述引文我们可以看到马若瑟将形而上的三一论述与基督论转向道德实践的孝道论述之关键所在,这也是我所谓的马若瑟之“十的索隐回转”。马若瑟从他对中国字学的研究里发现了“乂”字意思是五。而他认为“爻”字为“乂”字写两次,这意味着“爻”是“乂”的两倍。既然“乂”意指五,而“爻”是五的两倍,那后者之意即为十。进一步续推,“十”这个字就不再是表象的数学意义上的十(decem),而是十字架(crucem)。中文的“孝”字既被他拆解为“爻子”两个字,再根据上述的计算方式,“爻子”就可以理解为“十之子”,也就是“十字架之子”(le fils de la Croix)。这呼应了他对“毕达哥拉斯的十字”所涉及的宇宙论主张,并且借此将讨论延伸到孝道的问题。如此一来,作为大孝之人的圣人,就从“十之子”变成“十架之子”,直指他设立的终极目标: 降生天主。马若瑟认为,孝的终极意义要上推到以中国古代经典中的“圣人”,等同于“成为人的天主”,也就是耶稣基督。

我在他写于1728年的信中也看到了他对这“成为人的天主”(l’Homme-Dieu)的相关解释,兹引如下:

笔者中译: 我不认为以下我正在思索的是错误的: 其一,中国人是无神论者以及汉字的天与上帝并非真神的论调尚未定案。其二,指出中国的无神论只不过是一种幻想(n’est qu’une chimère)以及主张“成为人的天主”(l’Homme-Dieu)是中国古经的主旨并不受禁止。这就是驱使我去揭露隐藏于这些最难解,现存最古老的经典之内有关救赎主上帝奥迹的缘由。我已经六十四岁,我希望在有生之年可以完成这些作品以荣耀耶稣基督与祂的教会。

马若瑟自己说明了他多年研究中国字学的目的,他的意图和目标很明显,但我们有兴趣的是,他的推理过程是如何。首先让我们看他如何解释,他引用了一位黄姓中国儒者的话说:

易起于数,因子设卦,因卦立象,因象起意,因意生辞。象学失传,汉儒区区掇舍[拾]凡鄙,不足以得圣人之意。

Le livre Y-king, dit Hoâng-tsé, commence par la science des nombres, les nombres le conduisent aux figures koua, les figures koua, aux images, et à l’aide des images il découvre sa pensée; et enfin, il profère des paroles conformes à sa pensée. On a perdu l’intelligence des images et tout le travail des Lettrés de la famille Han sur ces images n’est qu’une pure tradition et ne suffit point pour avoir la pensée du Saint.在上述文字里,马若瑟强调《易经》源于一种数的知识(或译为数的科学, la science des nombres),这些数引导出卦(或译为卦的符号,les figures koua),卦的符号再引出象(images),人可以在象里发现内蕴其间的思想(pensée),最后,人说出话与其思想相应(il profère des paroles conformes à sa pensée)。这图像里的思想就是“圣人的思想”(la pensée du Saint)。马若瑟认为,虽然汉儒之后汉字的符象价值与意义已经亡佚,不过当他回归并钻研中国上古经典时,在经文之上、隐含在汉字符象里那些来自天主的启示,亦即经文所谓的“圣人之意”,就能被彰显出来。那么,我们要问: 经过廿年的中国字学钻研,马若瑟从隐含在中国古经符象之中的圣人之意是什么?后文将从马若瑟的论著解析,他如何将中国古经里的“圣人”诠释为“大孝之人”,也就是“十架之子”——三位一体的第二位。

四、 马若瑟的“圣人”:“三一”的第二位

─=≡之画,无大小之分,无长短之别,皆含≡点焉。二二者,古文上下也,其画不等。-,即两点而耦;─,即参点而奇。|者,上下通也。

则一=≡者,既为指事,而不可以异体分之,乃以异位别之,不亦宜乎。一者,非=非≡,而为=≡之本。=者,非一而为一之所生。≡者,非一非二,而为一与=之所发。有一斯有二,有一与=斯有≡,无先后之时,无尊卑之等,无大小之杀。非形而形形,非象而象象,非数而数数,无始无终,而为万物之终始。论其纯神之体,则自为不贰;论其同等之位,则有一有=有≡。此吾所谓书契有“、”以指其妙体;有一=≡,以指其尊位“、”者,千文万字所从始,而自无所资始。字字文文,皆“、”之所体,而无壹文如“、”之至纯,是表真宰为千神万形所由生,而自无所资生。神神形形,皆真宰之所体,而无壹物如主宰之至纯。其体虽至一,而其位则≡。知其妙体不贰,而其宝位成≡,则一是≡一;知其位成≡,而体自独,则≡是一≡。知一体非一位,≡位非≡体,则果无一无≡,而无言可言;知实有≡位,而≡位共为一体,则执≡执一,而真宰之道凝焉。

更有甚者,马若瑟在中国有关古代天子祭天仪式的文献记录里,找到了一些直接的文字证据,他说:

道立于一,非是道独得一而无=≡。乃一者,太一也,非一=≡之一也。立于一云者,是道含≡位,而立于一体,而古者所谓太一含≡,太极含≡为一,古传所云:“天子祀神≡一于郊”,皆指此含≡为一之真宰云耳。

马若瑟将此与中国古书里的“神三一”(Spiritu trino et uni)联结,并且在《六书实义》中直接指出这个三角符号,是中国古人用来比拟“生万物之三一”的符号。“神三一”这个表述典出《史记》,其文字引述如下:“古者天子以春秋祭太一东南郊,用太牢,七日,为坛,开八通之鬼道。于是天子令太祝立其祠长安东南郊,常奉祠如忌方。其后人有上书,言古者天子,三年壹用太牢祠神三一: 天一、地一、太一。”在《孝武本纪》和《封禅书》亦均有相似文字。马若瑟认为,后世中国人失去了迈向真道的路径,因此必须藉由另一条路,也就是来自于中国之外的路径来遵行。他们因“不知其名,字之曰道,强为之名曰大”,但回归到这些隐晦的描述性文字,他又解道: 所谓“大”,指一人,一人为大,一人指天子,非天本身。一大才是天。他认为,尽管后世中国人佚失了圣言成血肉(le Verbe incarné)的教义,不认识真主,但借由缔结天人的“元圣”,也就是,这位能够参天两地、隐藏在《易经》符象中的“中保”,既为“天之人”(Tien tsi-gin, Homme du Ciel)也是“人之天”(Gin tsi-tien, Ciel de l’Homme)的圣人(Chin-gin),可以连结天人,使上下相通,这就是所谓“圣人居中而合上下”。马若瑟对于“天人”的讨论,花费极大篇幅,兹引部分关键文字如下:

在古代中国唯一能祭天的“天子”,是否就是这位居间的圣人?在《儒教实义》里马若瑟解释道:“故圣天子以德为本,父母乎民,师教乎民,以应上天立君之意,此所谓惟圣人为能享帝”,请注意,在这里,“圣人”一词,适用天子。我们需注意马若瑟到底如何解释个中差异。在《经传遗迹》(Vestiges)中,他发现经文说到唯有“圣人”能享上帝,理由是:

天帝一也,以其宰制万物而为之主,则谓之帝。圣人所以享上帝者,以天下无一物非上帝所生,亦无一物非圣人所统。

Le roi du ciel est Un, et parce qu’il gouverne et dispose de tout à son gré, on rappelle Seigneur. Je ne sais pas si l’on peut, connu par la lumière naturelle donner une plus claire idée de Dieu. Tching-kiay dit: Pourquoi le Saint offre-t-il un sacrifice agréabile au souverain Seigneur. La raison en est que de même qu’il n’y a rien au monde que ne produise le souverain Seigneur, ainsi est-il qu’il n’est rien que le Saint ne renferme.”

需注意的是: 经过马若瑟的转化诠释,这唯一能享帝的圣人,已经隐喻了基督形象——唯他能成为天主祭牲。马若瑟更延申论述道:“圣人以四海享亲”(que le Saint offre tout l’univers à son père),在马若瑟的诠释里,唯有三一之第二位的基督,能代替世界作为祭牲献给这唯一天帝,亦即三一之第一位。

至此,马若瑟所诠解的“享帝”不仅是“元圣”一人作为羔羊祭牲,也不再局限于使用牛羊猪三牲,而是以每一个效法“元圣”的所有人,包含神与形全体一身来享帝——天主上帝。最终,马若瑟强调,《六书实义》里的温古子之学并非仅为西学,而是同源之儒学——中国上古之学。因为,他说:“天下烝民皆为同胞,而原为一家。常于曩时,未有儒墨之辩,彼此之分,是非之患,东海、西海之别,浑善而无恶,诚实而无妄,是谓大当。”上古之学虽然历经战火,致使真道散佚,异端众说纷纭,但是,各家说词各或隐含有真道遗迹。他对中国虽身怀书契和《易经》这等绝世之宝却不识货,圣人教训的真理已经佚失,各家注疏未能明白圣人之意而使儒教传统混乱,最终失去圣王先师的教训,深感惋惜。但他又庆幸这样的真道却仍在欧洲保存。他认为东西方所传天学系出同源,也就是“圣人”诞生地如德亚。他相当程度呼应了自利玛窦以来耶稣会士与中国教友对话的根基——陆象山的“东海西海,心同理同”,因而说出“夫如德亚者,天学之源泉也。是故欧罗巴昔云: 东方有圣人,犹中华亦曰西方有圣人焉。盖如德亚在欧罗巴之东,中华之西,故云焉耳”这样的话。也就是说,尽管后世中国人因为众说纷纭,佚失了中国上古经典所保存了大洪水之前由天下传真道,其中包含了最神圣的三一与天主降生的教训(la très-sainté Trinité et de l’Incarnation du Verbe),透过文字、河图、洛书和卦象,以谜语般的方式保存了天主奥秘的遗迹(les vestiges … des mystères de Dieu)。因此,他认为有必要大规模地研究并向欧洲人介绍。Vestigia正是他两个研究写作计划之一,但受限于时间,他仅能先为传教士们写作《经传遗迹》一书。他认为,如果这些传教士能理解他那些关于中国字学的研究,当能帮助他们去说服中国人改信皈依圣教。

五、 余论

马若瑟以“圣人”为“神三一”的第二位,在其索隐回转的诠释中将“孝子”解作“十字架之子”,透过比较经学指出中国象数与形上学之间一脉相承的关系,并在中国传统里寻得欧洲基督宗教的共源性。他以“元圣”作为基督的符象,指出后来的中国人已佚失对此真理的认识,必须由保存在欧洲对基督的信仰来引导中国人回归此共同源头。18世纪初期,马若瑟透过跨语言的比较经学之解释框架,通过对“十”字的索隐解释,使中国的圣人和十字架之子这三位一体的第二位,跃然合会于他的经学─理学─字学的解释学建构中。到了18世纪后期,在韩国英对于帝国转向的孝道文献翻译与中国上古经典的研究里,仍还延续并衍申着马若瑟对三一的诠释,解“道生一”的道,为生命的根源、指道就是生命,就是古代天子郊祀的对象“神三一”。在三一神学的争论里,如何拿捏三与一的平衡,是多数神学家们的难题。我发现在马若瑟对三一的讨论里似乎比较侧重在三的面向,并且强化对第二位格和降生天主的探索;而韩国英则是强调三位的合一性,强化那一位至高、作为生命起源的“神三一”。当耶稣会遭受解散危机时,韩国英继承了马若瑟的诠释与汉语研究进路,为耶稣会在中国传教的存亡做最后努力。他在翻译中国孝道之相关文献时,涉及相关的问题时,例如在论及天人之间有如父子之间的生机关系时,便是藉此而以“孝子”模拟人类对于天主的孝道。但若仅以历史的发展来看,这些努力在当时显然并未扭转罗马教廷的决议,但它们却因为在法国获得出版以及后人的延续关注,使得相关的论点得以保存、传播并影响到法国汉学界。

1878年,在尘封了约一个世纪之后,马若瑟的《经传遗迹》一书的手稿获得教宗利奥十三的支持,在巴黎法文译本被出版。译本正文前所附的一封教宗书信,表达了利奥十三对于马若瑟孜孜不倦地研究中国古圣先贤的神圣作品(les livres Sacrés de Chinois et les ouvrages des sages antiques)以及法译者的工作,给予了高度评价。教宗认为其中从中国古经所淬取出的有关天主圣教教义的诸多遗迹(les vestiges trèsclairs des dogmes et des traditions de notre très-Saint Religion),可以被视为福音的预备工作。他认为在真理之光的照亮之下,将会为中国这些智慧心灵开出一条朝向真理的道路(une voie royale à la vérité),使无数生灵获得救赎。利奥十三对早期中国耶稣会士如马若瑟的古经索隐工作这般支持是否可以被视为索隐派的复兴契机自然仍待评估,不过马若瑟透过手稿所要表达的中心思想却因此法译与出版,使19世纪后期以来读者更容易入手,并重新来检视早期耶稣会士对于中国上古思想论述的研究,甚至为人们对个中尚待深入探索的跨文化诠释,提供一个很有帮助的线索指引。

附表一: 马若瑟中文著作/中国古经名词检索/出现次数81 中国古经名词检索使用“中国哲学书电子化计划”的检索功能(http: //ctext.org/zh)。马若瑟名下的中文著作 年 份,主 要 依 据Knud Lundbæk, Joseph de Prémare, 1666—1736, S.J.: Chinese Philology and Figurism和Chinese Christian Texts Database。另外,祝平一: 《经传众说——马若瑟的中国经学史》 [ZHU Pingyi, “Jingzhuan Zhongshuo:Joseph de Prémare’s History of the Chinese Classics”]和Claudia von Collani, “Biography of Joseph Henry-Marie de Prémare SJ, China missionary”两文也可参考。

附表二: 马若瑟《经传遗迹》中文文句里“圣人”出现的次数82 此附表的统计根据马若瑟: 《经传遗迹》。[Joseph de Prémare, Selecta quaedam Vestigia praecipuorum Christianae Relligionis dogmatum ex antiquis Sinarum libris eruta, 1724.]

Bibliography 参考文献

白晋: 《古今敬天鉴》,钟鸣旦、杜鼎克、蒙曦合编《法国国家图书馆明清天主教文献》第二十五册,中文藏书编号7161号,台北: 利氏学社,2009年,第25—160页。

[Bouvet, Joachim. “Mirrors of Ancient and Modern Worship of Heaven.” (Chinois 7161) In Chinese Christian Texts from the National Library of France. Edited by Nicolas Standaert, Ad Dudink, and Nathalie Monnet,vol. 25. Taipei: Taipei Ricci Institute, 25—160.]

白晋: 《古今敬天鉴》,钟鸣旦、杜鼎克、蒙曦合编《法国国家图书馆明清天主教文献》第二十五册,中文藏书编号7162号,台北: 利氏学社,2009年,第161—330页。

[Bouvet, Joachim. “Mirrors of Ancient and Modern Worship of Heaven.”(Chinois 7162) In Chinese Christian Texts from the National Library of France. Edited by Nicolas Standaert, Ad Dudink, and Nathalie Monnet,vol. 25,Taipei: Taipei Ricci Institute, 161—330.]

白晋: 《造物主真论——古今敬天鉴》,钟鸣旦、杜鼎克、蒙曦合编《法国国家图书馆明清天主教文献》第二十五册,中文藏书编号7163号,台北: 利氏学社,2009年,第331—480页。

[Bouvet, Joachim. “The Real Discourse of the Creator-Mirrors of Ancient and Modern Worship of Heaven.” (Chinois 7163) In Chinese Christian Texts from the National Library of France. Edited by Nicolas Standaert, Ad Dudink, and Nathalie Monnet,vol. 25. Taipei: Taipei Ricci Institute, 331—480.]

方孔炤、方以智: 《周易时论合编·图象几表》。此书原藏北京大学图书馆,由www.achive.org提供数字文件,2015年11月25日检索。

[FANG Kongzhao, FANG Yizhi, Illustrations and Charts in the Collections of Disscussions concerning the Book of Changes.www.achive.org, November 25, 2015.]

Lackner, Michael. “A Figurist at Work: The Vestigia of Joseph de Prémare S. J..” In L’Europe en Chine: interactions scientifiques, religieuses et culturelles aux XVIIe et XVIIIe siecles. Edited by Catherine Jami and Hubert Delahaye, 23—56. Paris: Collège de France: Diff. de Boccard, 1993.

Lackner, Michael. “Jesuit Figurism.” In China & Europe: Images and Influences in Sixteenth to Elghteen Centuries. Edited by Thomas H. Lee, 129—49. Hong Kong: The Chinese University Press, 1991.

李奭学: 《中西合璧的小说新体——清初耶稣会士马若瑟着〈梦美土记〉初探》, 《汉学研究》, 第29卷第2期,2011年,第81—116页。

[LI Sher-shiueh. “Meng Meitu Ji: The First Chinese Story Structured on Western Fiction. ”Chinese Studies 29: 2 (June 2011): 81—116.]

Lundbæk, Knud. Joseph de Prémare, 1666—1736, S.J.: Chinese Philology and Figurism, Acta Jutlandica, LXVI: 2,Humanities Series, 65. Aarhus: Aarhus University Press, 1991.

Mungello, David. “The Reconciliation of Neo-Confucianism with Christianity in the Writings of Joseph de Prémare, S. J..”Philosophy East and West, 26: 4 (1976): 389—410.

潘凤娟和江日新 : 《早期耶稣会士与〈道德经〉翻译: 马若瑟、聂若望与韩国英对“夷希微”与“三一”的讨论》,《香港中文大学中国文化研究所学报》第65卷,2017年,第249—284页。

[PAN Feng-chuan, JIANG Ryh-shin. “The Early Jesuits and the Translation of Daodejing: The Trigrammaton Yi-Hi-Wei and the Trinity.” Journal of Chinese Studies, CUHK, 65 (2017): 249—84.

潘凤娟: 《孝道、帝国文献与翻译: 法籍耶稣会士韩国英与〈孝经〉翻译》,《编译论丛》,2012年第5卷第1期,第71—99页。

[PAN Feng-chuan. “Filial Piety, the Imperial Works and Translation: Pierre-Martial Cibot and Hiao-King.” Compilation and Translation Review,5 : 1 (2012) : 71—99.]

潘凤娟: 《马若瑟、雷慕沙与〈中国丛报〉》,魏思齐主编,《辅仁大学第六届汉学国际研讨会“西方早期(1552—1814年间)汉语学习和研究”论文集》,台北: 辅仁大学出版社,2011年,第636—637页。

[PAN Feng-chuan. “Joseph de Prémare, Jean Pierre Abel-Rémusat and Chinese Repository: The Jesuits’ Research on Chinese and the Foundation of Academic Sinology.” In The Sixth Fu Jen University International Sinological Symposium:“Early European (1552—1814) Acquisition and Research on Chinese Languages” Symposium Papers.Edited by WEI Siqi. Taipei: Fu-Jen Catholic University Press,2011,636—7.]

马若瑟: 《经传议论》,法国国家图书馆,中文藏书编号7164。

[Prémare, Joseph Henry-Marie de. Jingchuan Yilun Bibliothèque nationale de France, Chinois 7164.]

马若瑟: 《经传众说·春秋论》,钟鸣旦、杜鼎克、蒙曦合编《法国国家图书馆明清天主教文献》第二十六册,台北: 利氏学社,2009年,第525—571页。

[Prémare, Joseph Henry-Marie de. “Diverse Discourses on Classics and Commentaries.” In Chinese Christian Texts from the National Library of France. Edited by Nicolas Standaert, Ad Dudink, and Nathalie Monnet,vol. 26. Taipei: Taipei Ricci Institute, 2009, 525—71.]

马若瑟: 《六书实义》,钟鸣旦、杜鼎克、蒙曦合编《法国国家图书馆明清天主教文献》第二十五册,台北: 利氏学社,2009年,第441—502页。

[Prémare, Joseph Henry-Marie de. The Real Meaning of the Six Principles. In Chinese Christian Texts from the National Library of France. Edited by Nicolas Standaert, Ad Dudink, and Nathalie Monnet, vol. 25. Taipei: Taipei Ricci Institute,2009, 441—502.]

马若瑟: 《儒教实义》,吴相湘主编《天主教东传文献续编》第三册,台北: 台湾学生书局,1966年,第1339—1340页。

[Prémare, Joseph Henry-Marie de. “The True Meaning of Ruism.” In The Second Collection of Documents on the Spread of Catholicism in the East. Edited By WU, Xiangxiang, vol. 3. Taipei: Taiwan Student Book, 1966, 1339—40.]

马若瑟: 《天学总论》,钟鸣旦、杜鼎克、蒙曦合编《法国国家图书馆明清天主教文献》 第二十六册,台北: 利氏学社,第2009年,第481—524页。

[Prémare, Joseph Henry-Marie de. “The Summary of the Learning of Heaven.” In Chinese Christian Texts from the National Library of France. Edited by Nicolas Standaert, Ad Dudink, and Nathalie Monnet,vol. 26. Taipei: Taipei Ricci Institute, 2009, 481—524.]

Prémare, Joseph Henry-Marie de. Selecta Quaedam Vestigia Praecipuorum Christianae Religionis Dogmatum ex Antiquis Sinarum Libris Eruta. Canton, 1724, Bibliothèque nationale de France, Chinois 9248.

Prémare, Joseph Henry-Marie de. Vestiges des principaux dogmes chrétiens tirés des anciens livres chinois. Translated and noted by Augustin Bonnetty and Paul Hubert Perny, Paris: Bureau des Annales de Philosophie Chrètienne, 1878.

邱凡诚: 《清初耶稣会索隐派的萌芽: 白晋与马若瑟间的传承与身分问题》 ,硕士学位论文,台湾师范大学国际汉学所,2011年。

[QIU Fancheng. “The Burgeoning of Jesuit Figurism in Early Qing Dynasty: Joachim Bouvet and Joseph de Prémare in Succession and Their Self-Identification.” Master’s Thesis, Taiwan Normal University, 2011.]

Rowbotham, Arnold H.. “The Jesuit Figurists and Eighteenth-Century Religious Thought.” Journal of the History of Ideas,17. 4 (1956): 471—85.

Von Collani, Claudia. “Jesus of the Figurists.” In The Chinese face of Jesus Christ, vol.2. Edited by Roman Malek, and Sankt Augustin. Nettetal: Jointly published by Institut Monumenta Serica and China-Zentrum, (2003): 553—82.

祝平一: 《经传众说——马若瑟的中国经学史》 ,《中研院历史语言所集刊》2007年第三期,第437—438页。

[ZHU Pingyi. “Jingzhuan Zhongshuo: Joseph de Prémare’s History of the Chinese Classics.” Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sinica, vol. 78, no. 3 (2007): 437—8.]

祝平一: 《刘凝与刘埙: 考证学与天学关系新探》,《新史学》2012年第1期,第57—104页。

[ZHU Pingyi. “Liu Ning and Liu Xun: The Relationship between Learning from Heaven and Evidential Studies.” New History, vol. 23 no. 1 (2012): 57—104.]