反思与突破:我国传播学研究40年之进路

2018-11-08俱鹤飞

摘要:2018 年是传播学引入中国 40 周年,学者们基于“传播学”这一关键词,生产出数量巨大的文献成 果。本文通过文献计量学研究方法,运用分析软件 CiteSpace 对 1981—2017 年知网数据库中关于传播学研究的 共 5731 篇文献进行了共现分析和历时分析,以呈现我国传播学研究的发展脉络和议题变迁。通过考察 40 年来 我国传播学的文献情况,本文发现,从共现分析看,我国学者的研究视角丰富而多元,“中国传播学的学科建设” 是学者关注较多的议题;从历时分析看,我国传播学研究兴起于上个世纪八十年代,以介绍美国经验学派的研究 成果和本土化反思为两大主题。进入网络时代后,我国传播学研究议题分散且更迭迅速,呈现出与之前截然不 同的发展现状,而互联网技术的发展,也为我国传播学建设提供了新的可能。

关键词:传播学;文献计量学;知识图谱;CiteSpace

中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:CN61-1487-(2018)10-0010-05

2018 年,《Journal of Communication》推出了关于传 播学反思的专刊,旨在针对传播学科发展遇到的问题进行 检视与反思。我国新闻传播领域的权威期刊《国际新闻 界》在今年也推出了“反思传播学”专刊,介绍了在浙江 大学举办的“反思传播学圆桌论坛”一系列成果。显然, 传播学科的发展速度之快,使得学者们不得不停下来重新 审视传播学领域内的发展现状,而作为诞生在西方的学术 产物,传播学在我国取得一席合法地位相当艰难。直至今 日,传播学该如何发展仍然是悬在我国传播学者头上的 “达摩克利斯之剑”。

关于中国传播学的开端,目前学术界的基本共识是: 我国传播学的发展自 1978 年之后“尽管其发展道路也 有波折,但传播研究再也没有真正中断过”[1]。因此,从 1978 年算起,我国引入传播学已经走过了 40 年。相较 于其他学科,传播学在我国的发展时间较短,这也为全面 梳理我国的传播学文献提供了可能。如今,当谈论传播 学时,我们在讨论什么? 40 年来,我国传播学研究呈现 出怎样的研究现状?获得了哪些理论突破?新时代背景 下,我国传播学该如何定位?如何发展?基于上述问题, 本文对知网数据库中的传播学研究文献进行了可视化呈 现,通过对我国新闻传播学研究文献知识图谱的描绘,力

网最早的传播学文献所在年份——1981 年为传播学研 究起点,选取了我国传播学研究中以“传播学”为关键 字的所有期刊文献为分析样本,对我国传播学研究中的 知识流动进行了考察。通过描绘 1981—2017 年传播学 研究的知识图谱,以期勾勒出我国传播学发展脉络。在 可视化呈现的方式上,本文提供了两种视图:聚类视图

(cluster)和时区视图(timezone),聚类视图侧重于体现 聚类间的结构特征,突出关键节点及重要连接,时区视图 侧重于从时间维度上来表示知识演进的视图,可以清晰 地展示出研究的即时更新和相互影响 [2]。

本文样本的检索条件为(:关键词 = 传播学)(精确 匹配),专辑导航:全部;数据库:学术期刊单库检索。检 索时间为 2018 年 4 月 17 日。检索文献总数为 6250 篇,

文献时间跨度为 1981—2017 年。为确保研究的科学性, 样本在筛选过程中去除了征稿启事、传媒资讯、会议综述、 学术茶座、期刊首卷语等非学术文献,最终得到论文共 5731 篇。基于这些文献,借助 CiteSpace 进行统计分析和 可视化呈现,以梳理学界对传播学研究的过程和趋势。

在应用 CiteSpace 软件进行数据统计和生成可视化 图谱时,对各个选项进行了阀值设定。本研究中,基本参 数设置如下:

求展现出客观真实的研究现状。

1“.

Time Slicing”(时间分隔):1981—2017 年“;Years

一、研究方法与样本选择

本文以知网数据库文献资源为研究样本,以知识图 谱研究中最為活跃和成熟的研究手段——CiteSpace 为 工具,以研究议题的变迁和知识的演进为目标,以目前知

Per Slice”(最小统计时间):1 年。

2.“Term Sources”(术语来源)含4种:Title、Abstract、 Author Keywords、Keywords Plus(标题、摘要、作者关键词、 扩展关键词)。

3.“Term Type”(术语类型):Burst Terms(突变词)。 4.“Node Types”(节点来源):Keyword(关键词)。 如无特别说明,基本参数保持不变。同时,为了提高

图谱的科学性和可读性,对不同项目进行具体分析时,对 部分特定参数做了调整。

二、我国传播学研究的议题与演变

(一)关键词共现与聚类

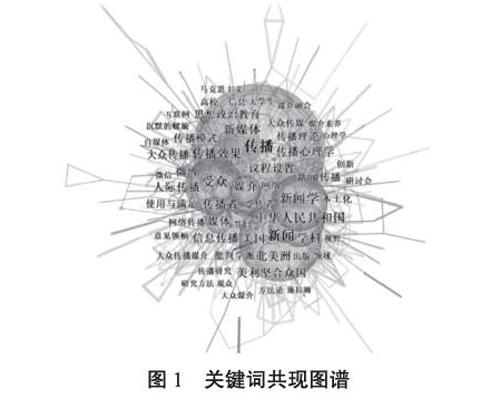

将 CNKI 数据库中的文献导入 CiteSpace,选取历年 文献关键词词频的前 50 个,生成了关键词共现图谱,字 体大小代表关键词频次的高低,节点之间的连线表示关 键词之间的共现关系,得出我国传播学研究的关键词频 次和中心关键词。由于本文在选择样本时,以“传播学” 作为搜索关键词,致使其出现频率过高而其他关键词在 呈现上不成比例,为确保图谱的合理性,因此采取了去中 心化处理。

如图 1 所示,传播学关键词共现图谱形成了多圆心 的重叠网络,由圆心向外辐射,图谱中的关键词词频逐渐 下降,核心关键词包括传播、受众、新闻、媒介、传播效果 等传播学科的核心词汇。值得注意的是,与单一的话题 研究不同,传播学研究议题呈现聚类明显的特征,形成了 以“传播”“受众”“新闻学”“传播效果”“媒介”为圆 心的子议题网络。在知识图谱中可以发现,我国学者的 研究视角丰富而多元,具体表现为:传播学经典理论再呈 现,如“受众”“议程设置”“使用与满足”等关键词是 我国传播学者频繁使用的概念;传播学派的多维观照,我 国学者在传播学研究中,除关涉“美国”“北美洲”等代 表的经验主义学派视角外,“批判学派”也引起了传播 学者的重视;传播学的本土化反思,“本土化”和“创新” 经常作为学者反思的起点,成为传播学研究的独特视角。 通过关键词捕捉到的宏观图景,也是我国传播学研究的 大致呈现。

在表 1 中,频次代表了关键词在所有文献中出现的 次数,在传播学研究高频词中,对于传播学与新闻学的学 科讨论,如“传播”“新闻”“新闻学”“学科”“新闻传 播”等关键词的频次占表 1 的 39.2%,说明传播学科的 建制及传播学与新闻学的关系是我国传播学研究的重点 内容。之所以出现这种现状,第一,与我国的学科设置有 关,1997 年 6 月国务院学位委员会、国家教育委员会颁 布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科专业目 录》中,将过去的“新闻学”二级学科调整为“新闻传 播学”一级学科,由此开始,出现了传播学与新闻学两门 学科“你中有我,我中有你”的局面。第二,与“传播 学”未停止过“反思”有关,我国传播学者不断反思传 播学科的危机、困境并展望其未来,再加上华语传播学界 关于本土化问题的特殊焦虑,使得这种讨论更加复杂,大 有“剪不断,理还乱”的态势。而这,已经成为传播学学 科文化不可分割的一部分 [3]。除此之外,高频词中“美 国”“北美洲”“美利坚合众国”这三个概念也应引起重视。 我国传播学科开端与美国传播学者联系紧密,表现在 20

世纪 20 年代,杜威访华和罗伯特·帕克在燕京大学任教

使传播学的思想传入中国,以及 1982 年施拉姆访华,同 年召开第一次全国传播学研讨会,标志着传播学正式引入 中国 [4]。也正是基于此,“去美国化”与本土化的呼唤 一直伴随着我国传播学科的发展,是我国传播学者重点 讨论的议题。

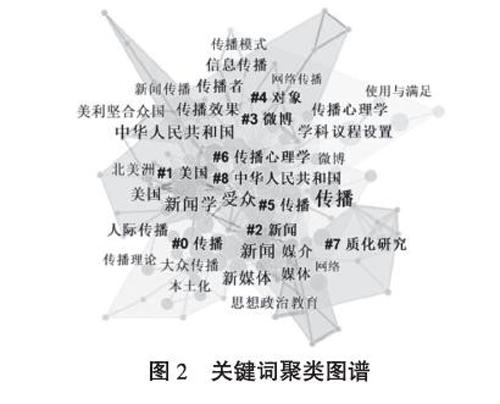

通过 CiteSpace 的聚类功能,对每年前 10% 的高频关 键词进行聚类,形成图 2 所示。传播学研究讨论的议题较 为分散,关键词相对多元,形成了标签为 #0 传播、#1 美 国、#2 新闻、#3 微博、#4 对象、#5 传播、#6 传播心理学、通过关键词聚类可以发现关键词之间连接的强度, 但是由于某些议题持续时间长、关键词使用丰富,会出现 同一类话题被分为多类,如 #0 和 #5 都是对传播这一话 题的讨论,因此我国传播学研究基本可分为如下六类:

1. 传播:包括 #0 传播、#5 传播。这一主题是传播 学研究中的基本议题,包括以“人际传播”“大众传播” 为代表的宏观视角,也有“受众”“信息”“媒介”等微 观研究视角。在传播这一分类下,大部分关键词仍然沿 袭着经验学派的内容,可见其影响之大。传播的研究必 然属于传播学范畴,但在知识图谱中,绝不能把“传播” 与“传播学”混为一谈。

2. 新闻:包括 #2 新闻。在传播学研究中,新闻构成 了一个单独的研究议题。新闻与传播的重合表现在两个 方面“:作为新闻载体的传播”和“作为新闻读者的受众”。 新闻的载体也是传播的渠道,新闻的读者则被成为传播 意义上的受众,因此很难将新闻与传播分割开来,“传播 学”这个舶来品的出现,也为新闻学的研究带来了一场 “范式革命”。

3. 传播学:包括 #1 美国、#4 对象、#6 传播心理学。有 学者发现,可能不存在美国传播学(America communication) 这一说,美国认为自己的传播学就是世界的传播学。中国 作为旁观者,也很难不受其影响。传播学作为站在十字路 口的学科,与政治学、经济学、人类学、社会学、心理学等关 联密切,早期的传播学关注效果研究,社会心理学成为研 究突破口,在我国传播学建设中,心理学也产生了不可忽 视的影响。

4. 网络传播:包括 #3 微博。互联网的出现,使传播 学研究有了新鲜的话题,但同时也颠覆了大众传播时代

的传播学研究视角。经典传播理论在网络环境中失灵, 这是传播学者反思的重点,但也为传播学带来了新的可 能。另一方面,微博、微信在我国兴起,也使网络中的人 际传播成为学者研究的新领域。

5. 传播学研究方法:包括 #7 质化研究。关键词包括 “量化研究”“质化研究”等。传播学研究主要是通过精 确的方法和技巧以掌握信息的传播规律 , 精确的方法成 为传播学作为一门科学的标志。因此,传播学研究方法 越来越受到研究者的重视。近几年,从传统的量化与质 化研究,到网络民族志和大数据挖掘的兴起,说明研究对 象的变动也促进了研究方法的創新。

6. 传播学本土化:包括 #8 中华人民共和国。关键词 包括“思想体系”“中国”“本土化”等。传播学作为一 门社会科学,研究对象是人,中国的国情、文化、社会都是 中国化的,具有与西方截然不同的民族特色和传播观念, 这也是中国学者孜孜不倦地追求本土化的原因。另外, 本土化另一重要议题即“反思”。反思作为我国学者对 西方与本土的博弈,伴随着传播学的发展而存在。

(二)历时与突变分析

利用 CiteSpace 的时区功能,选择时间跨度为 1981— 2017 年,时间分区为 1 年,对每年年度前五的关键词进行 分析,可以大致看出传播学研究中议题变化的趋势。如图 3 所示,传播学研究随着时间的演变,研究重点和前沿都 发生着相应的转变。如果按年度统计相关研究热词,可以 清晰看到不同时间段内的研究侧重点。时区视图展示了 传播学研究的关键词更新和彼此之间的交互联系。图中 横坐标表示 1981—2017 年的时间切片,每一个节点代表 着一个关键词。节点越大,标识节点的字号就越大,代表 着关键词出现的频次越大。此外,根据关键词首次出现的

时间,将它们放置在不同的年度区域中。关键词的演变, 依据从左到右、从下到上的轨迹。各节点之间的连线,表 示节点之间的传承和共现关系。不同时间段的节点连线 越多,说明这两个时间段内节点间的关系越紧密 [5]。

20 世纪 80 年代,是我国传播学研究的开端时期,这 一时期学者们以介绍引进美国的传播学为主,关键词“美国”就出现在这一阶段的早期。我国传播学的发展和以 美国为代表的经验学派有着紧密联系。如果说 1981 年 我国以“传播学”为主题的文献还停留在蜻蜓点水阶段 的话,那么在 1982 年施拉姆访华后,许多学者认为,这是 传播学正式进入中国大陆的标志性事件,同年张隆栋发 表《美国大众传播学简述》(上、中、下),系统介绍了美 国传播学的内容,文中的“控制分析、内容分析、渠道分 析、传受者分析和效果分析”至今仍是我国传播学研究 的基本范式。时至今日,传播学在中国已经有四十余年 的历史,照搬以美国的传播学为样本,也成为学者反思的 起点,正如吴飞所言“以美国为代表的传播学研究,一开 始便落入了政治宣传和媒体企业经营的逻辑……左右着 传播学的效果研究。”[6]

上個世纪 90 年代,我国传播学研究的议题开始逐渐 丰富。1994 年,王怡红翻译了罗杰斯《传播学两大学派 的对立与交融》一文,在前十年鲜有提及的“批判学派” 正是在这一时期进入了我国传播学者的视野。陈力丹先 生也注意到了这一现象,呼吁学者关注欧洲批判学派。 这一时期传播学在我国仅有十余年的发展历史,但当时 的传播学者已经开始认识到经验学派的“先天局限”,传 播学的“反思”也由此兴起。在同一时期,传播学的本 土化也开始受到学者关注。吴文虎、邵培仁、李彬等学者 分别就传播学的“中国特色”与“本土化”表达了自己 的看法,邵培仁从“倾向性、民族性、超陈性、实用性和启 发性”[7] 五个角度论述了怎样做才叫做有中国特色。如 果说前十年我国的传播学研究重在“开创之功”,那么 90 年代的十年则奠定了我国传播学研究“在反思中前 行”的大方向。

21 世纪初的十年是传播学研究承前启后的十年。 一方面,我国学者继续对传播学理论进行深入挖掘,一是 寻求其在我国的适用空间,学者开始对传播学中的经典 理论赋予了本土实践的新内涵。二是传播学 30 年反思,

2008 年是中国传播学发展 30 周年,戴元光总结中国传 播学研究初步形成“马克思主义传播学、传播理论创新、 传媒运营与管理和传播学研究批判”四大学术群,但总 的来讲我国传播学研究水平仍然很低 [8]。另一方面,互 联网的崛起使传播学者开始关注网络传播这一领域,网 络技术与新媒体、互联网传播行为及其监管、网络舆论、 基于互联网的传播学理论反思等新鲜的传播学议题开始 进入学者的研究视野,而这也为后来的以微博、微信为代 表的社会化媒体来临做铺垫。

2010 年至今,我国传播学研究可谓异彩纷呈。从“万

物皆媒”到“智媒时代”,从“中国形象”到“中国故 事”,技术的发展与政策的变迁为传播学研究提供了无限 可能,对此,有学者抱以乐观态度,认为“新媒体传播是 中国传播学发展的机遇”[9],新的媒介为我国传播学研 究提供了免于西方传播学干预的空白,为消除中西对立 提供了可能。但学者杜俊飞也表达了这样的忧虑“:看似 热闹,实则空洞。”[10] 二十世纪初创立的经典理论为传 播学奠定了基础,但也使得研究者难以走出教义的桎梏, 甚至在互联网时代,来自经典理论的强大影响仍然不能 被摆脱。诚然,学科的发展绝无可能如壮士断腕的过程, 经典理论过时与否暂可不论,传播学自身的稳定性必然 需要理论的支撑,“让学科向外生长”成为学者的呼唤。

CiteSpace 通过检测短时间内增长速度突然加快或 使用频率突然提高的关键词,来反映某一领域的研究前 沿。传播学作为一门年轻的学科,影响其研究前沿和重 点的因素很多,变 化较快。 通过突变词(Burst Term) 检测,对于我们了解传播学在其发展过程中的研究重点 有很大帮助。利用 CiteSpace 选定关键词作为节点类型, 突变词作为主题词类型,运行得出关键词突变的知识图 谱,通过考察频次变化率高、频次增长速度快的突变词, 分析研究的前沿领域和发展趋势。传播学研究的前 20

个突变词如图 4 所示。

根据关键词的突变强度和持续时间,可以将传播学 的研究前沿分为前期持续阶段、中期渐进阶段和快速迭 代阶段。

前期持续阶段是指 1981—1985 年这一时期。关键 词包括“美国”“拉斯韦尔”“施拉姆”等。这一时期的 特点是突变词持续时间长,讨论热度远高于后两个时期, 传播学的引入是这个阶段的主题。这些关键词的发展基 本维持了十年时间,通过突变结束的年度可以得出结论, 传播学的核心关键词在 1995 年前后开始趋于稳定,即我

国传播学在这一时期已经形成了相对成熟的研究环境。 中期渐进阶段是指 1992—2004 年这一时期。关键 词包括“报刊”“大众媒介”“批判学派”等。这个阶段 的突变词持续时间相对较短,议题开始丰富多元,基本维 持在五年左右。这一时期的主题包括:对批判学派的重 视、新闻学与传播学的关系以及传播学视野下的大众媒 介。学者们开始尝试传播学的本土实践,这是传播学在

我国发展的时期。

快速迭代阶段是指 2005 年之后这一时期。迭代是 反复更新的过程,在这个阶段,传播学的研究议题快速变 迁,网络传播活动、传统媒体与互联网 +、新媒体技术与 传播学发展等都是这一时期研究的重点。在互联网时代, 大量信息被生产,人与人之间的关系被重构,日新月异的 传播景象使得传播学研究也出现了“小步快跑、快速迭 代”的特点,传播学具有强烈的社会属性和应用价值,传 播无法脱离人的活动而存在,因此学科的发展也唯有紧 跟时代步伐才能健康发展。

三、结论与反思

通过描绘 1981—2017 年传播学研究的知识图谱,大

致可以勾勒出自 1978 年至今 40 年我国传播学发展脉络。 从文献统计的情况来看,以“传播学”为关键词的文献 多关注传播学科的建设,占样本文献的 39.2%。传播学 关键词聚类较为分散,我国传播学研究大致可分为传播 研究、新闻研究、传播学研究、网络传播研究、传播学研究 方法和本土化探索六类。通过历时分析可以发现,传播 学在我国的发展基本以每十年为分界线,我国的传播学 兴起于上个世纪八十年代,这一时期,以介绍美国为代表 的经验学派研究为主;九十年代,新闻传播学被列为一级 学科,呈现出专业化的发展态势;二十一世纪初的十年, 传播学研究一方面继续进行着中国化的探索,另一方面 互联网的出现也为学科的发展带来新的契机;近十年来, 传播学研究议题逐年丰富,传播学科的发展态势欣欣向 荣。通过突变词检测,可以发现美国经验学派对我国传 播学研究影响巨大,以“拉斯韦尔”“施拉姆”为代表的 美国传播学者不仅出现时间早,且影响时间长远。进入 网络时代,传播学研究的关键词持续周期短且更迭迅速, 呈现出与之前截然不同的发展现状。

深入考察 40 年来我国传播学的文献,可以发现我国 传播学科还远未发展成为一门成熟的科学。传播学的发 展何以如此艰难?通过文献梳理可以发现,在传播学引 入中国的过程中,无论是“西学东渐”还是“本土化”抗争, 无不导致了东方主义在我国传播学研究中的泛滥,而研 究方法的缺失也使其科学独立性不足,传播学研究议题

广泛而研究方法的分野导致研究碎片化,致使领域内的 理论对话和知识传承难以为继,这也是我国传播学知识 创新不足的原因之一。从传播学产生的历史审视,大众 传媒的发展促生了大众传播理论,而这正是传播学科建 立的“前身”要素,如今,互联网深刻影响和改变了信息 生产和传播方式,大众传播背景下的理论已经不能全然 反映网络传播的实质,这也成为传播学研究的困境之一。 中国社会无论在网络还是现实,都呈现出与西方不尽相 同的结构性差异,这对于中国传播学发展来说,无疑既是 机遇也是挑战。

最后,本研究还存在着一些不足,首先是不可避免的 主观性(subjectivity),主观造成了本文在诠释过程中可能 有所强调,又有所忽视。其次是样本的选择,研究本身很 大程度上依赖研究样本,但也受到样本的限制,在样本筛 选过程中由于早期的文献较少而 2005 年后的文献较多, 尽管进行了较为细致的量化,但数据结果并不能完全精确 地反映出传播学研究的样貌。最后是研究方法的局限,文 献计量学从宏观角度对我国传播学研究现状进行了审视, 一定程度上避免了传统文献综述难以摆脱个人经验和主 观偏好的弊端,但也可能会陷于挂一漏万的泥淖。

参考文献:

[1] 胡翼青 , 张婧妍 . 中国传播学 40 年:基于学科化进程的反 思 [J]. 国际新闻界 ,2018(1).

[2] 陈悦 , 陈超美 , 刘则渊 , 胡志刚 , 王贤文 .CiteSpace 知识图 谱的方法论功能 [J]. 科学学研究 ,2015(2).

[3] 胡翼青 . 显现的实体抑或关系的隐喻:传播学媒介观的两条 脉络 [J]. 中国地质大学学报 ( 社会科学版 ),2018(2).

[4] 李彬 , 刘海龙 .20 世纪以来中国传播学发展历程回顾 [J]. 现 代传播 ( 中国传媒大学学报 ),2016(1).

[5] 胡月 . 数字丛林十年求真:新 媒体研究全景图—— 基于 2006-2016 年我国新媒体研究的科学知识图谱分析 [J]. 新 闻界 ,2017(2).

[6] 吴飞 . 何处是家园?——传播研究的逻辑追问 [J]. 新闻记 者 ,2014(9).

[7] 邵培仁 . 论传播学研究的中国特色 [J]. 徐州师范学院学 报 ,1995(3)

[8] 戴元光 , 陈钢 , 許建 . 中国传播学研究学术旨趣与学术 群——兼论中国传播学研究 30 年 [J]. 上海大学学报 ( 社会 科学版 ),2008(4).

[9] 杨伯溆 . 新媒体传播:中国传播学的发展机遇 [J]. 新闻记 者 ,2014(12).

[10] 杜骏飞 , 周玉黍 . 传播学的解放 [J]. 新闻记者 ,2014(9).

作者简介:俱鹤飞,男,单位为河北大学新闻传播学院。

(责任编辑:朱希良)