肝棘球蚴病的诊断与治疗进展

2018-11-02陈骏温浩

陈骏,温浩

(1.新疆医科大学第一附属医院 肝胆包虫病外科,新疆 乌鲁木齐 830054;2.新疆医科大学附属中医医院普外科,新疆 乌鲁木齐 830000)

肝棘球蚴病(hepatic hydatidosis),又称为肝包虫病,是由棘球绦虫的幼虫感染导致的人畜共患性寄生虫病[1- 2],广泛分布于全世界的各个地区,在非洲、南美洲、欧洲、亚洲分布较多[3],国内主要分布在西北与西南地区,大规模的流调显示在流行区域内其平均患病率为1.08%[4],牧区的牧业损失可达数亿元[5],故此病对个人健康、家庭稳定与国家经济的危害都是巨大的,其防治工作仍然是国家卫生防疫工作重点之一。肝棘球蚴病主要分为囊型包虫病(cystic echinococcosis,CE)与泡型包虫病(alveolar echinococcosis,AE)两种类型,前者占大多数。随着医疗水平的提高与临床经验的积累,肝棘球蚴病的诊治水平进展迅速,国内以往的研究与相关综述主要关注肝棘球蚴病的外科治疗方法,对CE与AE两种类型的诊治异同点总结较少,作者就CE与AE的诊治进展综述如下。

1 CE

CE是由细粒棘球绦虫(Echinococcusgranulosus)的幼虫感染引起[6],肝脏是其主要的感染器官,但也能感染肺脏、脾脏、肾脏、脑与乳房,其发病较为缓慢,多数患者可在感染数年内无任何临床表现,病死率为2%~4%,死亡主要由并发症导致[7]。细粒棘球绦虫是一种小型绦虫,又称包生绦虫,属带科、棘球属生物,犬类动物是其寄生的最终宿主,羊与猪是其常见的中间宿主,其成虫主要寄生在最终宿主的肝脏,虫卵通过粪便排出,可在中间宿主的胃肠内孵化为棘球蚴(幼虫阶段),其能紧紧地黏附在肠壁上,通过血管与淋巴管转移到肝脏、肺脏等其他器官。人类是该寄生虫的偶然宿主,主要通过粪口途径进行传播,虫卵容易在肝脏形成一个包虫囊肿,其内有清亮的囊液,囊壁的内、外表面分别称为生发层与角质层。随着时间的推移,虫卵逐渐成熟,引起局部的炎症反应,最终被纤维组织所包绕取代。

1.1 临床表现

大多数CE患者无临床表现,主要原因是包虫囊肿进展非常缓慢,每年生长约1~5 mm,故主要发生在成人,多为偶然发现[8- 9]。当包虫囊肿增大到一定程度时可出现脏器的压迫症状,常首先出现右上腹部不适、食欲不振,也可因压迫肺脏出现呼吸困难,对于少数巨大包虫囊肿可首先表现为腹部包块、肝脏肿大。包虫囊肿破裂是其主要并发症,90%的囊肿破裂后流入胆道系统引起胆管炎、肝炎、脓肿、栓塞等,10%的囊肿破裂后流入腹腔和(或)胸腔引起皮肤瘙痒等过敏反应,囊肿破裂后可再次出现CE,并在短期内迅速生长。

1.2 诊断

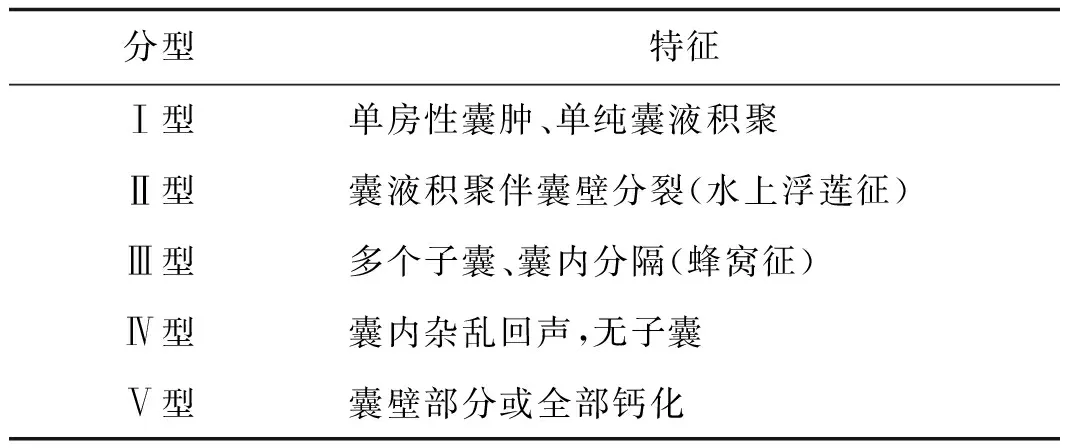

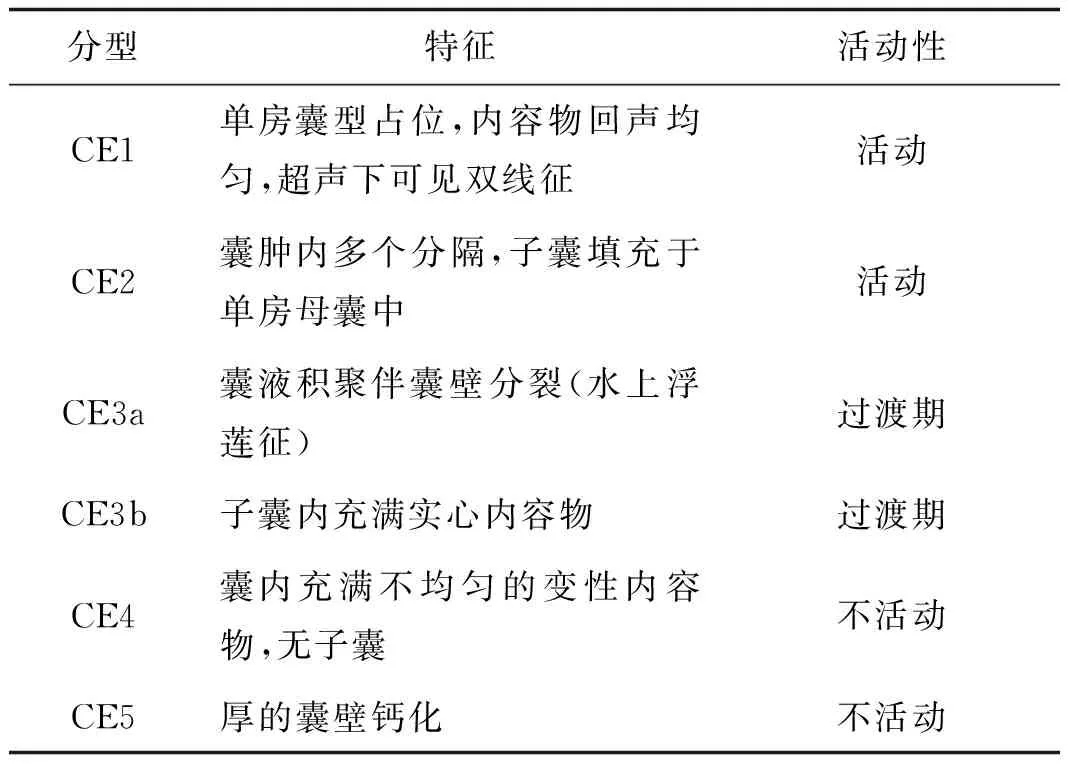

CE的诊断主要依赖于影像学检查与免疫学检测,影像学检查方法包括腹部B超、CT、MRI等,其中X线片对诊断的价值较小,腹部超声检查是临床上最为常用的CE诊断方法,其简便易行,能显示包虫囊肿的位置、数量与大小,但对小囊肿容易漏诊。1981年Gharbi等[10]首次提出了腹部超声下肝包虫囊肿的形态分型,分为Ⅰ~Ⅴ 5种类型(表1)。2001年世界卫生组织包虫病专家工作组(WHO/IWGE)拟定了关于包虫囊肿分型的共识意见[11],并增加了包虫囊肿的活动性评估,该分型认为1型与2型的CE处于活动期,3型处于过渡期,而4型与5型处于非活动期(表2)。但该分型仍有争议,有学者认为CE3a应为非活动期,CE3b为活动期[8]。除了诊断以外,腹部超声还能用于囊肿的术后监测,通常建议每3~6个月进行超声检查,囊肿稳定后每年复查1次,如果5年内仍未复发则可考虑停止监测[12]。当腹部超声难以确诊时可考虑进行CT与MRI检查,适用于极度肥胖、膈下囊肿、囊肿继发感染以及伴有胆瘘、囊液流入腹腔等复杂病例者,可用于术前评估与术后随访观察,且MRI的诊断与随访监测的价值高于CT[13]。

表1Gharbi的CE包虫囊肿分型

分型特征Ⅰ型单房性囊肿、单纯囊液积聚Ⅱ型囊液积聚伴囊壁分裂(水上浮莲征)Ⅲ型多个子囊、囊内分隔(蜂窝征)Ⅳ型囊内杂乱回声,无子囊Ⅴ型囊壁部分或全部钙化

表2WHO/IWGE的CE包虫囊肿分型

分型特征活动性CE1单房囊型占位,内容物回声均匀,超声下可见双线征活动CE2囊肿内多个分隔,子囊填充于单房母囊中活动CE3a囊液积聚伴囊壁分裂(水上浮莲征)过渡期CE3b子囊内充满实心内容物过渡期CE4囊内充满不均匀的变性内容物,无子囊不活动CE5厚的囊壁钙化不活动

血液检测方面,目前无特异的血液指标来诊断CE,胆红素、碱性磷酸酶与γ- 谷氨酰转移酶等肝功能指标升高可能提示囊肿破裂流入胆管。尽管CE是寄生虫感染,但嗜酸粒细胞水平并不会持续升高。总之,血清学检测结果主要用于支持影像学诊断结果和随访评估,且患者对该病的免疫反应因人而异,完整的包虫囊肿可能仅引起轻微的免疫反应,当囊肿破裂或囊液泄漏可能引起强烈的免疫反应。间接血凝试验(IHA)并不具有特异性,常联合ELISA或免疫印迹法来联合诊断,IHA联合ELISA对CE的诊断敏感性可达到85%~96%,当两者联合难以确诊时,常采用免疫印迹法进行联合诊断,其中细粒棘球绦虫抗原B与抗原5是最特异的抗原。然而,这些免疫学方法常与其他寄生虫感染疾病或非寄生虫疾病(如恶性肿瘤、肝硬化)产生交叉反应,其检测的敏感性与囊肿的位置、大小、数量、分型有关,多发囊肿者的阳性率较高,CE2与CE3型患者的阳性率高于另外3种。在影像学检查和血清学检测均难以确诊时,可考虑行超声引导下经皮细针穿刺(FNA)活检,通过观察棘球蚴、囊壁、细粒棘球绦虫的抗原或DNA来进行确诊,但穿刺活检具有引起过敏反应的风险,发生率约为2.5%[14]。为了预防CE再次发生,穿刺前推荐应用阿苯达唑4 d,且穿刺后继续服用1个月。

1.3 治疗

CE的治疗方法包括药物治疗、经皮治疗与外科手术3种。目前国内外均无随机对照临床研究来比较各个治疗方法的效果,故无统一的标准化、广泛接受的治疗方法,多根据WHO的诊断分型来制定治疗计划[15]:(1) 对于直径<5 cm的CE1与CE3a型囊肿者,单用阿苯达唑治疗足矣;对于直径≥5 cm者,则在应用阿苯达唑基础上,多联用经皮穿刺+抽吸囊液+向囊内注入无水乙醇的方法,即进行PAIR治疗模式(Percutaneous Puncture- Aspiration- Injection Reaspiration)。(2) 对于CE2与CE3b型囊肿者,则推荐进行穿刺引流或手术治疗。(3) 对于CE4和CE5型囊肿,由于其多不活动,则推荐进行随访监测,暂时无需治疗。

1.3.1 药物治疗 药物治疗常作为经皮治疗与外科手术的辅助治疗方法,对于不适宜行经皮治疗与外科手术者,也可采用药物治疗进行诊断性治疗。阿苯达唑、甲苯咪唑等苯并咪唑类药物被证明是对细粒棘球绦虫最为有效的药物[8],目前阿苯达唑是CE最常用的治疗药物,单用该药的剂量为每天口服10~15 mg·kg-1,持续3~6个月,而甲苯咪唑的吸收效率较差,故需要更大的治疗剂量(每天40~50 mg·kg-1)与更长的治疗时间。对于直径<5 cm的CE1与CE3a型囊肿者,常推荐连续服用3~6个月的苯并咪唑类药物,其治愈率为28.5%~58%,且此时再延续治疗时间不会增加治愈率[16]。根据WHO的推荐,药物治疗应在手术治疗前4~30 d即开始应用,至少持续1个月(阿苯达唑)或3个月(甲苯咪唑)。药物治疗同样适用于囊肿自发或外伤性破裂者,同样至少持续1个月(阿苯达唑)或3个月(甲苯咪唑)。头痛、恶心、中性粒细胞减少、脱发、肝毒性是苯并咪唑类药物最常见的不良反应,故肝功能衰竭、骨髓抑制与妊娠是药物治疗的禁忌证,并推荐每月监测1次血白细胞计数与肝功能指标。

1.3.2 经皮治疗 在20世纪80年代,经皮治疗开始应用于肝脏CE的治疗,包括PAIR与经皮穿刺引流术两种模式。PAIR的原理是通过生理盐水或高渗盐水等来破坏囊壁的生发层,与外科手术比,其具有创伤小、手术时间短、痛苦少、费用低等特点,对于CE1和CE3b患者的治疗成功率超过97%,死亡率低于1%,复发率不高,不良反应主要是发热与皮疹(11%~13%),过敏反应的发生率很低。PAIR不适合多子囊型囊肿、囊内包含有不能被吸收的内容物、有向腹腔破裂风险或已破裂的囊肿、不活动或钙化囊肿患者。对囊内内容物难以被吸收或多子囊型囊肿,临床上可考虑行经皮穿刺置管引流术,其也能用于CE2和CE3型囊肿,以及PAIR治疗后的复发囊肿。但是,经皮穿刺治疗有出现过敏性休克等并发症的风险,限制了其应用。Brunetti等[17]回顾性分析了5 943例行经皮治疗的CE患者的临床资料,结果表明过敏反应的发生率为1.7%,其中致死性过敏反应的发生率为0.03%。对此,有学者建议在经皮治疗前4 h服用阿苯达唑,并持续到术后30 d[15]。经皮治疗联合阿苯达唑在非复杂囊肿上的疗效与外科手术接近,且具有微创、住院时间短、痛苦小等优点,但其发生胆漏、残腔感染或复发的风险更高。

1.3.3 外科手术 外科手术适用于复杂型囊肿(如合并胆漏或穿孔的囊肿),多子囊的CE2、CE3b型囊肿,以及<10 cm的表面囊肿或破裂风险较高的不适于行经皮治疗者。外科手术的不良反应总发生率为3%~25%,术后复发率为2%~40%,其与囊肿的位置、大小、手术方式的选择及术者的经验均有关,尚无一种明确的最安全、最有效的手术方式。根据是否保留囊壁,手术方式分为根治手术与姑息性手术,前者指切除全部囊肿,而姑息性手术则仅切除囊肿内容物,但保留了囊壁,由于姑息性手术的复发率和不良反应发生率高于根治性手术[18],故应用较少。根据是否切除外囊,手术方式又可分为内囊摘除术与外囊摘除术两类,具体包括内囊摘除术+外囊残腔引流、内囊摘除术+外囊残腔开放、内囊摘除术+外囊残腔缝合闭锁、内囊摘除术+外囊残腔大网膜填塞、内囊摘除术+外囊部分切除、内囊摘除术+外囊外外囊部分切除、内囊摘除术+外囊完全切除、完整外囊切除术、肝部分切除术、肝包虫囊肿外囊外完整摘除术等多种术式。目前国内外多数患者采用内囊摘除术,但其术后并发症多且发生率较高[19- 20],二次手术率较高,故是否仍然将其作为主要术式仍需探讨。外囊切除术可分为切开外囊的外囊切除术和不切开外囊的外囊切除术,有研究报道不切开外囊的外囊切除术的效果明显优于切开外囊者[21],切开外囊后仍有复发的可能,故目前多提倡不切开外囊的外囊切除术。根据手术入径,治疗方法可分为传统开腹手术与腹腔镜微创手术,目前临床上仍主要采用开腹手术。1992年,Katkhouda等[22]成功完成了世界上第1例CE的腹腔镜手术,随着微创技术的发展,腹腔镜下内囊摘除术现已作为一种肝棘球蚴病的安全、有效的微创方法,其治愈率、复发率、并发症的发生率与开腹手术接近,且具有创伤小、恢复快、住院时间短等优点[23]。但是,腹腔镜手术的应用并不广泛,适应证较为局限,需严格筛选患者,不适用于囊肿位置较深、与下腔静脉临近、囊壁钙化、多发(>3个)囊肿、巨大(直径>10 cm)囊肿、向邻近器官穿破、腹腔广泛粘连等。

对于外科手术前明确囊肿与胆管相连的患者,术前可通过内镜逆行胆胰管造影(ERCP)行括约肌切开术,以此降低术后胆漏的发生率(11.1%vs7.6%)[24]。如果术中发现囊肿与胆管相连,术者可通过术中胆管造影确定胆总管与分支胆管内有无囊肿内容物残留,若有残留则需予以清除,并置入T管或行胆总管十二指肠吻合术。此外,如果术后仍存在明显胆漏,则需要ERCP+括约肌切开术+鼻胆管或胆管支架进行引流。20%高渗盐水是术中最常用药物,其次是阿苯达唑、双氢除虫菌素、吡喹酮,与囊肿的生发层需接触至少15 min。近期的一项体内研究表明术中应用一种含硒的纳米颗粒(250~500 μg·ml-1)10~20 min同样能起到良好的效果[25]。术后复发通常是由于术中囊肿剥离失败和(或)囊液扩散导致,故术者应重点防止囊液的播散[26],一旦囊液流入腹腔,则推荐采用高渗盐水进行腹腔冲洗,术后至少服用3~6个月的阿苯达唑及7 d的吡喹酮。

2 AE

AE是由多房棘球绦虫(Echinococcusmultilocularis)感染引起,其同样属于小型绦虫,成虫的外形和结构与细粒棘球绦虫相似,但虫体更小,主要寄生在终末宿主(狐、狗、猫等)的肠道,其虫卵随粪便排出体外,通过粪口途径传播给中间宿主(如人类、鼠),幼虫期(即泡球蚴)在肝脏形成AE,AE的囊肿结构与CE相似,但囊肿较小,内容物可以是半固体状。

2.1 临床表现

在多房棘球绦虫感染的潜伏期,患者可无临床症状,常持续5~10年,比CE的潜伏期更长。AE通常位于肝脏的右叶,其囊肿大小不定,最小可仅数毫米,大者可达到20 cm。AE可能在局部扩散,或者通过血液转移到大脑、骨、肺等其他部位,但肝外的临床表现较少见。疲乏、消瘦、上腹痛与肝肿大是AE患者的常见临床表现,无特异性,在AE的进展期可能发生肝功能衰竭、脾大与门脉高压。预后方面,接受系统治疗者的生存期可超过20年[27],但未治疗或治疗不彻底的预后较差。

2.2 诊断

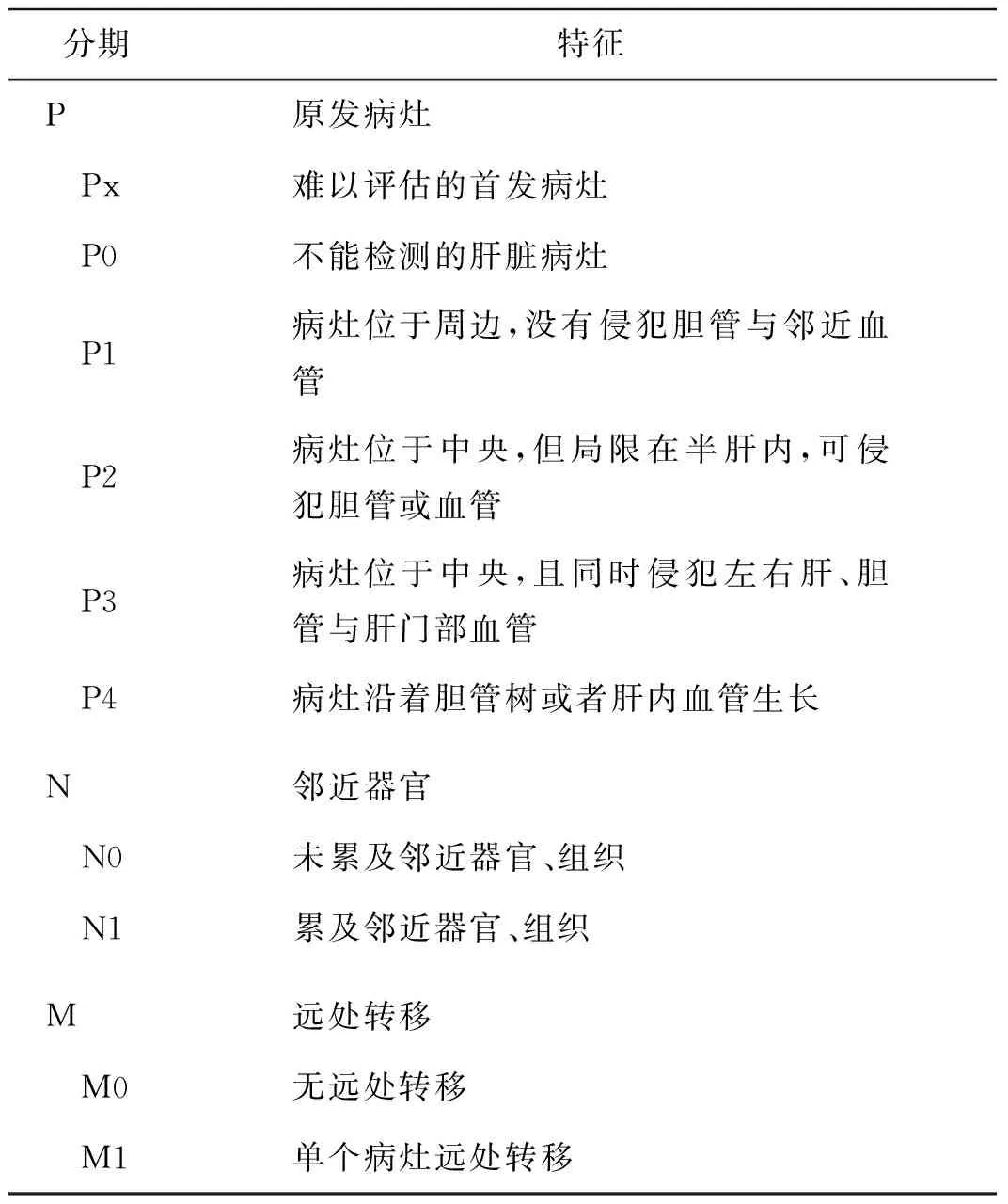

与CE类似,AE的诊断主要依赖于影像学检查,血清学检测常作为辅助诊断方法。腹部超声是最常用的诊断手段,多普勒超声检查有助于检查病灶有无累及胆管与血管。CT与MRI能较清晰地显示出囊肿与周围结构的关系,尤其是后者。经皮胆管造影术能显示出多泡型病灶与胆管的关系。此外,临床上需行头颅与肺部的影像学检查来确定AE患者有无远处器官的累及。WHO/IWGE拟定了AE的PNM分期系统[28],其与肿瘤的TNM分期类似,P代表原发病灶,即肝脏包虫囊肿的位置及有无累及胆管、血管,N代表与邻近器官的关系,M代表远处转移(表3)。与CE相比,血清免疫学检测(IHA或ELISA)对AE更加特异,如泡球蚴组织抗原2(Em2)和EmⅡ/3- 10抗原对AE的诊断具有很高的特异性,Em18抗原还能用于AE与CE的鉴别诊断[29]。血清学检测还能用于AE的术后随访监测[30],如术后IgG4水平再次升高提示疾病可能复发,可作为术后寄生虫感染再次活动的标志物。对于疑似患者,可进行经皮穿刺活检,如果病理学检查发现多泡型病灶,则有助于AE的确诊,对活检组织行多房棘球绦虫DNA的PCR检测对AE具有很高的阳性预测值,但结果阴性也不能完全排除活动性AE的可能[15]。

2.3 治疗

与CE相比,AE的治疗难度更大,药物治疗与外科手术是其主要的治疗方法,其中首选外科手术,常采用根治性手术,由于姑息性手术与药物治疗相比无明显优势,故应用较少,其具体的手术方案与CE类似。目前推荐根据AE患者的PNM分期来制定相应的治疗方案:(1) 对于P1N0M0、P2N0M0、P3N0M0者,推荐采用根治性手术切除+术后口服阿苯达唑;(2) 对于P3N1M0、P4N0M0、P4N1M0者,推荐长期服用阿苯达唑,视情况行外科手术;(3) 对于严重的肝功能衰竭、反复胆管炎或不适合于根治性手术的终末期AE患者,可考虑行自体肝移植术。由于AE介于良、恶性疾病之间,其特点是恶性肿瘤样浸润性增殖生长,但其生长相对缓慢,剩余健康肝脏的代偿性增生多能满足移植的要求,故对于终末期AE可采用体外肝切除+自体肝移植治疗,术后多能获得满意的效果,但术者应精确评估剩余肝脏的大小及储备功能,严格掌握手术的适应证,包括APACHE评分<60分、术前无肝硬化表现(包括黄疸、腹水等)、肝功能Child A级,其中AE侵犯到肝周重要血管,常规肝脏切除术难以达到根治目的,这是施行体外肝切除+自体肝移植的最佳适应证。目前认为AE患者术前无需口服阿苯达唑,但术后推荐服用阿苯达唑至少2年,该药的效果优于甲苯咪唑、吡喹酮、两性霉素B、硝唑尼特[31]。对于不接受外科手术的AE患者仍然推荐服用阿苯达唑,其能将患者15年的生存率从0提高到53%~80%,但目前仍不清楚阿苯达唑的最佳疗程,有报道称有患者连续服用阿苯达唑超过20年,期间没有发生任何并发症[15]。

表3AE的PNM分期

分期特征P原发病灶 Px难以评估的首发病灶 P0不能检测的肝脏病灶 P1病灶位于周边,没有侵犯胆管与邻近血管 P2病灶位于中央,但局限在半肝内,可侵犯胆管或血管 P3病灶位于中央,且同时侵犯左右肝、胆管与肝门部血管 P4病灶沿着胆管树或者肝内血管生长N邻近器官 N0未累及邻近器官、组织 N1累及邻近器官、组织M远处转移 M0无远处转移 M1单个病灶远处转移

3 小结与展望

总之,细粒棘球绦虫与多房棘球绦虫是引起肝棘球蚴病的主要寄生虫,由于它们生长较慢,故多发生于成年患者,其症状主要是右上腹痛、胆管炎与包虫囊肿破裂引起的过敏反应。腹部超声检查是主要诊断方法,血清免疫学检测常作为辅助诊断与术后随访工具。WHO分类不仅用于疾病分期与病情评估,还能辅助临床医生选择治疗方式。目前肝包虫病的治疗方法很多,各有优缺点,希望医师能熟悉各种方法的适应证与禁忌证,根据病情来选择合适的治疗方案。免疫预防是未来防治肝棘球蚴病的理想方法,但疫苗的研制尚处于探索之中,其中核酸疫苗的前景最佳,不仅生产方便、安全可靠,且能诱导体内产生全面的免疫应答,能在病原体不同亚型之间产生交叉防御作用。肝棘球蚴病对人类健康与社会发展的危害逐渐受到重视,相信在国内外同仁的努力下,能制订出一套以预防为主、防治结合为主的经济、安全、有效的治疗方法。