湖南省文化旅游景区空间分布及影响因素研究

——以大湘西地区为例

2018-10-27石彩霞钟佩君

杨 利,石彩霞,钟佩君

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

文化是旅游的灵魂,文化旅游不仅是传统文化保护、传承和发展的有利途径,同时也是扩充旅游学习性、教育性和文化性功能的有效方式[1]。大湘西文化旅游资源丰富,种类繁多,在湖南省极具代表性,是湖湘文化谱系中的重要组成部分,但从总体上看,大湘西文化旅游发展水平差异明显,将其作为案例地探析地区文化旅游资源禀赋差异,廓清旅游接待能力对地区旅游发展的影响,不仅为促进大湘西资源优势转化为经济收益,推动旅游扶贫提供借鉴,同时对湖南省以及中部地区各省市文化旅游发展也有重要的现实意义。

RMP模型是一种在资源基础上进行市场分析、产品开发的旅游发展模式[2],最早由吴必虎提出,此后众多学者利用该理论进行旅游资源开发、评价与规划等层面的研究。刘海洋[3]、敖荣军[4]、卓想[5]等从旅游资源、旅游市场、旅游产品角度对旅游产品进行评价。随着旅游产业的发展以及学术研究的不断精进,不少学者开始根据实际情况对该理论进行相应的完善,开展了分析模式的修正讨论。罗辉关注竞争对手的重要性,加入竞争与合作变量,提出RMCP模式[6];林刚、周娟充分考虑环境变化对地区旅游发展的影响,将区域环境因素纳入研究体系中,提出ERMP模式[7]。李敏琦强调旅游体验的重要性,针对旅游体验型产品提出了RME模式[8]。

综上所述,以上研究利用RMP模式对区域旅游发展进行了有益的探讨,主要从资源、市场、产品角度探讨开发可行性,鲜有从中间服务体系出发,探究文化旅游过程中交通出行、住宿餐饮、游览购物对于旅游体验的影响。旅游接待服务作为区域旅游发展的重要组成部分,对地区旅游发展水平的提高有着重要的导向作用,鉴于此,参考马耀峰等对旅游者选择旅游城市的标准研究以及旅游发展空间错位的相关理论,在传统RMP模式基础上提出修正后的RMS研究模型,更加全面地检验文化旅游发展过程中资源、市场、服务环节的关联作用,探究文化旅游景区的空间分布状况以及地区旅游资源、旅游流和服务水平的协调程度,为大湘西文化旅游产业的纵深发展和提升优化探索方向。以期明晰当前文化旅游景区空间格局的同时,针对旅游发展过程中存在的空间错位,提高旅游服务质量,助推大湘西地区旅游扶贫力度,并为最终实现大湘西旅游持续发展、经济稳步增长提供一定的参考和借鉴。

一、研究方法与指标设计

(一)研究区概况

大湘西是对涵盖张家界市、湘西土家族苗族自治州、怀化市以及邵阳市、永州市的部分县市在内的整个湖南西部地区的统称。该地位于少数民族聚居区,地处五省交界,山清水秀,生态良好,底蕴深厚,特色明显,旅游区位优势明显,同时也是国家精准扶贫的重点区域。大湘西文化旅游符号独特,在湖南省旅游发展中起着承接东西、汇通南北的重要作用。2016年,接待旅游人数17041.03万人次、实现旅游收入1112.95亿元,分别占全省的36.08%、29.98%。

(二)研究方法

1.文化旅游资源优势度测算方法

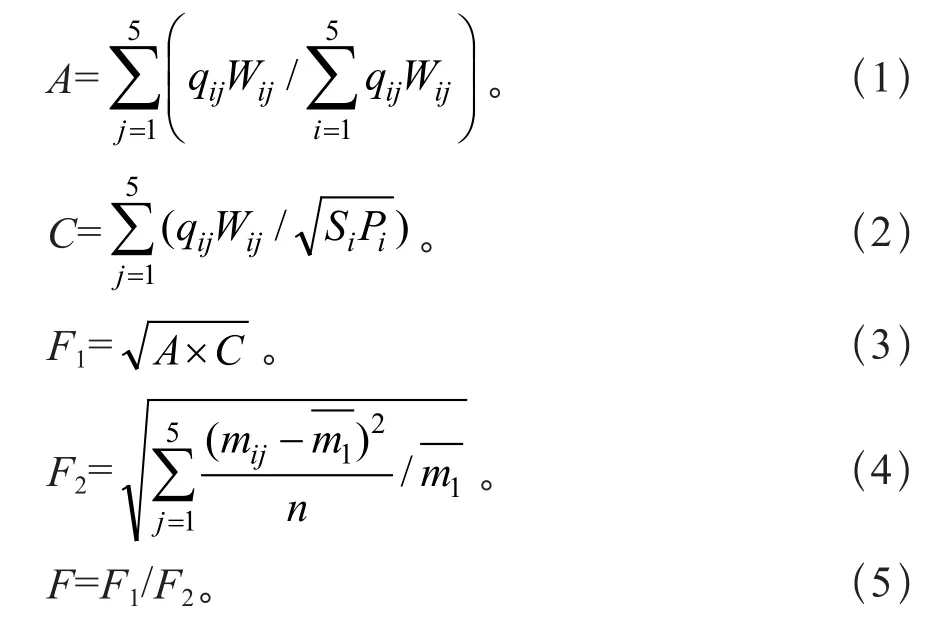

从资源绝对丰度、相对丰度、总丰度、组合度情况等方面检验大湘西地区文化旅游资源质量[9]。由于各指标在较小尺度区域中遍在性不显著,故基于市级中观尺度来测算资源优势度。其测度公式为:

式中,A表示某市州旅游资源绝对丰度,C表示某市州旅游资源相对丰度,F1表示某市州旅游资源总丰度,F2表示某市州旅游资源组合度指数,F表示某市州旅游资源优势度,qij表示某市州某种旅游资源数量,Wij表示某市州某种旅游资源等级权重,Si是某市州地域面积,Pi是某市州人口数量,mij为某市州某种旅游资源占该类旅游资源总量的比例,是i市旅游资源所占比重的平均值,n表示旅游资源的种类数。

2.旅游流质量测算方法

对应资源优势度分析,排除区域面积和人口因素,通过对区域旅游收入和旅游人数的比较,选取旅游流指数,判断区域旅游流质量[10]。公式如下:

式中,ai是i市旅游总收入指数,bi是i市旅游总人数指数,Qi是i市旅游流质量指数,Xi是i市旅游总收入,Yi为i市旅游总人数。Q值越大,说明区域旅游流质量越高,其所带来的经济效益也就越好。一般情况下,若Q>1,该旅游流质量较高;若Q<1,该旅游流质量较低。

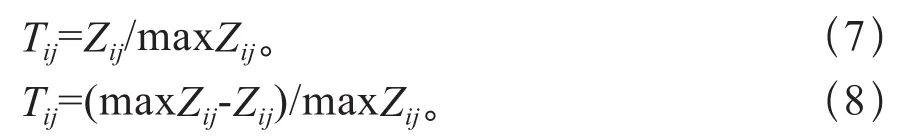

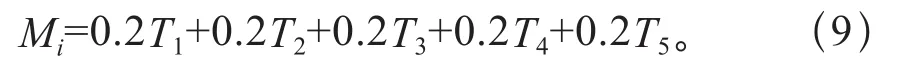

3.区域接待指数测算方法

旅游接待能力涵盖旅游体验的各个层面。为保证结果的综合性和可靠性,从公路网密度、第三产业从业人数、旅行社数量、星级宾馆数量以及国际空港距离五个方面测度地区旅游接待能力。通过对各指标的标准化处理,得到赋权值为0.2,引用公式(9)测算各市旅游接待水平,做无量纲化处理得出最终结果[11]。

式中,Tij为i市j类因素标准化后的值;Zij为i市j类因素所对应的观测值。

式中,Mi为旅游接待能力指标;T1—T5分别为公式(7)与(8)计算所得各因素指标。

式中,M为无量纲化处理后的旅游接待能力指数;Mi为i市旅游接待能力指标值;Mimin为各市旅游接待指标的最小值;Mimax为各市旅游接待指标的最大值。

4.最邻近点指数

文化旅游资源在宏观尺度上呈点状分布形态,有均匀、随机和凝聚3种形式[12]。最邻近点指数主要表示点状要素在地理空间分布上的相互邻近程度,其公式如下:

5.核密度分析

核密度估计主要揭示区域旅游要素在空间上的分布特征以及分布形态的逐渐演化[13]。其公式为:

6.重力模型

旅游服务质量、交通便捷程度是旅游接待系统中的关键组成部分,制约着地区旅游质量水平的提升,引用重力模型,通过测度大湘西地区旅行服务、交通区位和旅游资源的重心分布情况,检验资源-市场-服务三者之间的空间错位状况[14]。公式如下:

式中,Xj和Yj分别是区域j要素分布重心的横坐标、纵坐标;xi和yi分别表示i市州的中心横坐标、纵坐标,选用各市州行政中心坐标来代替;mij是i市州j要素值,Mj是整个地区j要素总值。

(三)数据来源与指标选取

以大湘西各市州2016年度相关旅游指标为样本。原始数据来源于《湖南统计年鉴》《湖南省旅游统计年鉴·副本》以及大湘西各城市相关年度的《国民经济和社会发展统计公报》。R指标数据分别来源于国务院、水利部、国家林业厅、湖南林业厅、国土资源部等相应单位公布的风景区名单,主要包括非物质文化遗产、文物保护单位、等级旅游景区、风景名胜区、水利风景区、历史文化名城名镇名村、宗教活动场所、森林公园、湿地公园、地质公园、自然保护区以及特色旅游商品、名人、有重大影响的历史事件和其他待开发资源等[15]。M性指标选取旅游流规模和旅游经济收入。S指标选取三级以上等级公路作为交通分析指标,舍弃前人研究中采用的铁路、内河航道及民航客运等指标,选取星级宾馆数作为食宿设施指标,选取旅行社数量作为旅行社服务指标。

二、大湘西文化旅游景区RMS分析

(一)资源丰度有余,组合程度不足

从资源丰度来看,湘西州资源较为丰富,自然风光独特,人文景观生动,怀化市资源丰度相对较低,存在资源缺口。从资源组合状况来看,永州市、邵阳市组合度较高,但是由于资源总量不足,优势尚不明显。根据优势度指数进行区域划分,可分为优、中、低三等。张家界市、湘西州处于优等资源区,怀化市居中,永州市、邵阳市呈现一定劣势。总体而言,大湘西文化旅游资源丰度有余而组合度不足。从外部环境来看,大湘西地区发展文化旅游的同时面临着来自湖北、四川和贵州等地区的激烈竞争。同时,西部地区原始生态环境优势明显,吸引力较大,在空间上对客源市场进行分流;从内部环境来看,大湘西地区虽已打造出“张家界”、“凤凰古城”、“芙蓉镇”、“猛洞河风景区”等品牌景区,并具有一定影响力,但各单元孤立发展,缺乏联系,各板块资源亟需整合,区域辐射力有待扩大。而且在文化旅游融合过程中,各单元缺乏相关的规范标准来约定各自权责,区域间缺乏真正的合作与互补。

表1 大湘西地区旅游资源禀赋

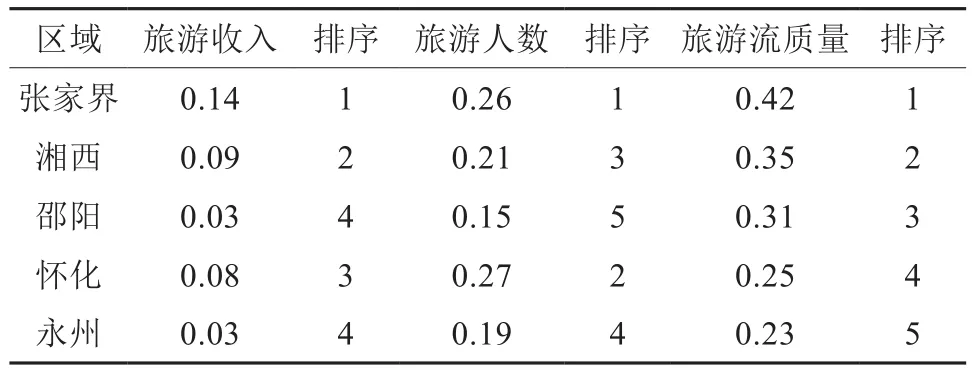

(二)旅游流质量较高,旅游总人数有待提高

由区域旅游流质量指数结果可知,各区域旅游流存在明显差异。张家界市客流量较高,各项指标在大湘西地区处于领先地位。湘西州、邵阳市旅游总人数偏少,但单个游客产生的旅游收入高,表明其旅游流质量较高。相比之下,永州市、怀化市各项指标较低。旅游流的数量与质量,一方面与景区辐射力以及知名度有关,张家界作为世界文化遗产、湖南省旅游发展名片,有很大影响力,相比之下,其他景区的受众群明显较少,导致客流量与张家界有明显差异;另一方面也映射了大湘西地区在旅游发展过程中盲目追求经济效益,游客单次消费较高,但客流量较少,景区重游率较低,游客对景区的整体满意度偏低。凤凰古城古建筑破坏、沱江水质严重污染、河岸酒吧过度异化、仿古吊脚楼成为购物场所,文化商品化现象制约着大湘西文化旅游的未来发展。

表2 大湘西地区旅游流质量

(三)基础设施有待完善,旅游合作效率低

从区域接待水平来看,各地区差异显著。湘西州接待水平较高,相比其他地域有一定优势和口碑。张家界交通指数为0.31,交通仍是制约张家界旅游发展的重要瓶颈,可进入性亟需提升。邵阳市、怀化市旅游服务水平不高,分别为0.43、0.71,服务质量有待调整。永州市的文化旅游资源相比其他地区有一定劣势,食宿指数也仅为0.64,基础设施需要改进。大湘西地区经济水平不高且区域差异较大,旅游投入和交通资金较少,导致整体发展水平不高,地区旅游合作的交通支持不足,偏远民族地区可进入性低,游客对目的地的选择以及地方知名度推广受到限制。区域旅游合作效率偏低,旅游交通配套设施和旅游基础设施与其他地区有较大差异[16]。大湘西旅游景区众多,分布相对分散,吉首、凤凰、古丈、永顺等地区旅游景点众多,景区面临的交通阻碍较大,路况较差,可达性低,严重影响游客的旅游体验和旅行安排,一些优质的旅游资源也因此发展受到很大限制。

三、大湘西文化旅游景区空间分布特征分析

(一)文化旅游景区西北密集,东南稀疏

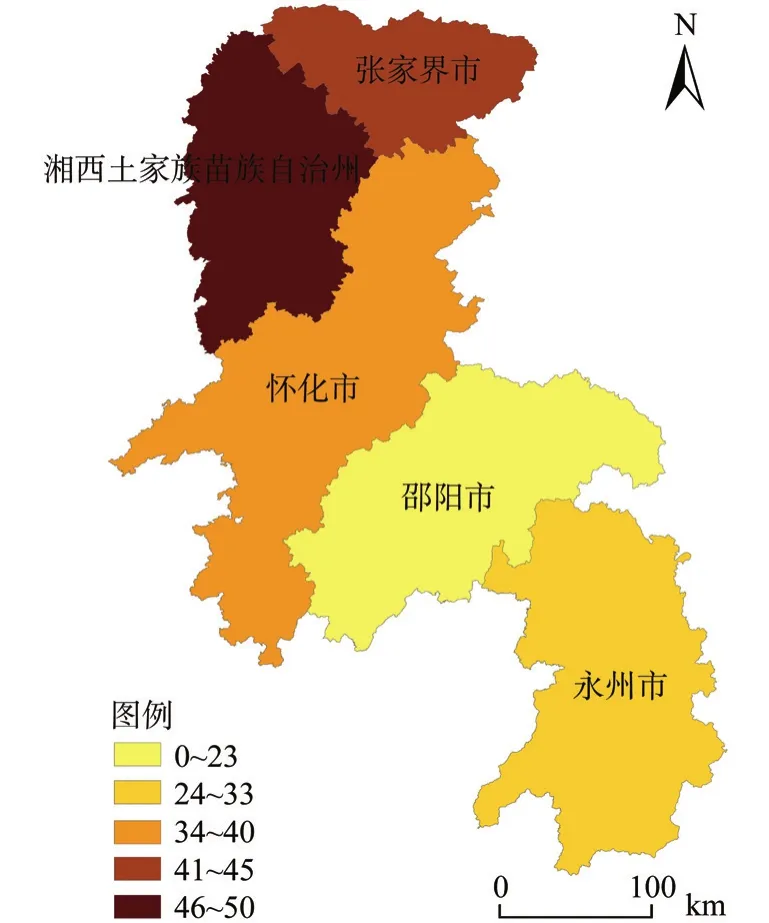

从市域空间分布看,大湘西文化旅游景区总体格局呈现出西北密集,东南稀疏的形态。对大湘西文化旅游景区进行空间分析,利用Quantities进行可视化处理得到大湘西文化旅游景区市域分布图(图1),图中色块由浅到深,表示文化旅游景区数量分布由少到多。由图1可知,大湘西文化旅游景区分布呈不均衡状态。其中,张家界、湘西州文化底蕴深厚,重点文物保护单位众多,在全省处于领先地位,旅游资源类型丰富多样;永州市的工业发展导向使其旅游发展缺稍落后于其他地区,但是其经济社会发展方面的优势可以从另一个层面弥补旅游资源的不足;张家界市、湘西州、怀化市作为旅游城市,旅游资源呈现出较好的集聚性,旅游流质量和数量有待进一步提升;邵阳市文化旅游资源相比其他地区呈现一定劣势,在旅游开发方面也面临着服务质量亟需提升的难题。

图1 大湘西文化旅游景区市域分布

(二)文化旅游景区呈“大分散、小集中”格局

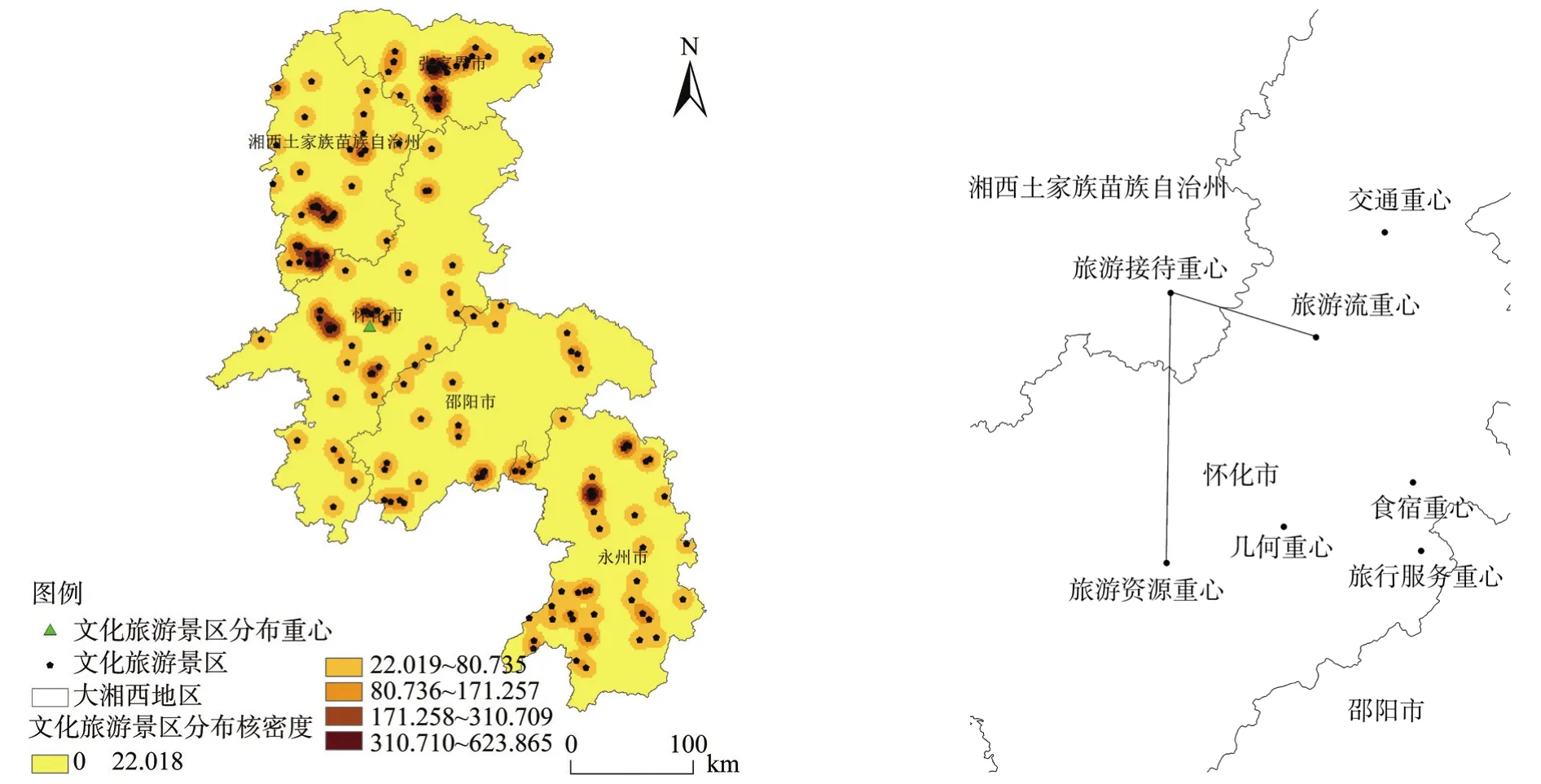

大湘西文化旅游景区空间集聚特性明显,高密度集中圈已见雏形。区域文化旅游景区空间集聚状态可以通过最邻近点指数和核密度分布来判断。利用最邻近点指数,对大湘西文化旅游景区求R值,计算结果显示R值约为0.51,Z值为-9.72,表明大湘西文化旅游景区在地理空间上呈现较为显著的凝聚分布状态。

利用Arcgis10.2对大湘西文化旅游景区进行核密度分析,生成核密度分布图(图2)。由图2可知,大湘西文化旅游景区空间分布差异显著,呈多中心集聚分布状态,基本形成“整体分散、局部集中”的空间分布格局。首先从地域分布状况来看,张家界、湘西州、怀化等地区文化旅游景区密度较高,邵阳、永州等地区文化旅游景区呈散点状分布,密度相对偏低。其次,大湘西地区文化旅游景区空间分布密度存在明显的向心性,表现出一定的核心-边缘特点,北部相对集中,南部相对分散。张吉怀地区自然风光独特,旅游景点众多,故文化旅游景区点密度相对较高,而邵阳国土面积广阔,人口众多,文化旅游景区多散点分布特征明显,空间密度偏低。

(三)旅游资源、旅游流、旅游接待能力存在一定空间错位

图2 大湘西文化旅游景区核密度及RMS指标重心

由重心变动情况可知,大湘西RMS指标的地理坐标分别为(27.46°N,109.98°E)、(27.82°N,110.65°E)和(27.73°N,109.99°E),偏离其几何坐标(27.66°N,110.59°E),可见RMS各重心点分布与几何重心均不重合,说明大湘西旅游资源、旅游流和旅游接待指标之间存在空间错位,研究发现大湘西文化旅游发展重心点位于怀化市,进一步证实“张吉怀”地区旅游发展的巨大潜力,旅行服务、食宿重心靠近永州市、邵阳市,两市地域广阔,人口众多,旅游资源分布虽相对松散,但其经济、人口优势为地区旅游市场的拓展打下坚实的基础。区域旅游发展的空间错位,也说明大湘西地区在具备资源优势的同时,内部发展水平的尚不协调是制约其旅游发展的重大隐患,也彰显了丰富旅游体验环节与提高旅游接待能力的重要性。

四、大湘西文化旅游景区空间分布影响因素分析

(一)自然因素

1.旅游资源禀赋

旅游资源是区域旅游发展的动力与根基,区域旅游资源禀赋把控旅游景区发展的主导方向与建设基础,优质的文化旅游资源对旅游景区品牌形象的打造有关键意义。大湘西旅游资源丰富,张家界、凤凰古城、崀山等景区声名远播,享誉国内外。自然资源和人文资源的交相辉映造就了神秘古朴的湘西文化。大湘西文化旅游资源品味整体较高,优良资源较多。目前,大湘西文旅融合已取得初步成果,“神奇张家界,神秘大湘西”的品牌形象渐入人心。大湘西丰裕的旅游资源凸显了地方浓厚的文化氛围,为旅游景区建立和发展创造了良好环境,丰富多样的资源类型,相得益彰的组合结构优势使大湘西文化旅游在中部地区乃至全国都处于领跑位置。

2.地形环境

大湘西位于湘、鄂、渝、黔、桂五省交界带,中西部两大经济命脉的结合处,素有承东启西、南联北进的区位优势,大湘西地区属于北中纬度,跨越东经109°~111°,北纬26°~28°,横贯雪峰山脉以西和武陵山脉以南的广大地区,属于中国地势第二级阶梯向第三级阶梯过渡地带的武陵山区。该地区为喀斯特地貌,区域内山同脉、水同源,生态环境优越,地区优势明显,该地气候温暖舒适,微生物生长良好;土壤优良肥沃,养分充足,硒含量高;植物群落多样,物产丰富,品质优良[17]。通过研究发现,文化旅游景区的类型分布与地形有着紧密的耦合关系,从景区类型来看,自然景观类旅游景区大都分布在大湘西以北,地势险峻,海拔较高;人文类旅游景区如古村古寨、凤凰古城等则主要分布在大湘西中部和低山丘陵地带,沿河流水域分布,错落有致。总体上,大湘西文化旅游景区尚处于起步阶段,开发相对粗放,以浅层次观光旅游为主,旅游产品体系有待完善,地区旅游品味有待提升[18]。

3.湖泊水系

大湘西水资源丰富,内生湘江、资江、沅江、澧水4大水系,顺西洞庭湖汇入长江,成为沟通我国中西部地区,维护生态安全的重要屏障。水系对地区旅游发展具有极其关键的作用,一方面水是生命之源,维系着大湘西地区人民的日常生活起居,是他们从事生产生活活动的重要源泉;另一方面水域沿岸散落着丰富的旅游资源[19]。水是大湘西文化旅游景区重要的构景要素,乡间村落大都沿水域分布,错落有致,散点分布,形成安逸闲适的乡村景观;水势较大、落差较大的山间形成瀑布,潺潺溪水,汇通景区。大湘西河流、湖泊众多,研究表明大湘西文化旅游景区主要沿水域分布,形成一定人文景观和自然风光。文化旅游景区空间结构受到水域分布的影响,沿河沿湖的文化旅游景区较多。

(二)人文因素

1.社会经济环境

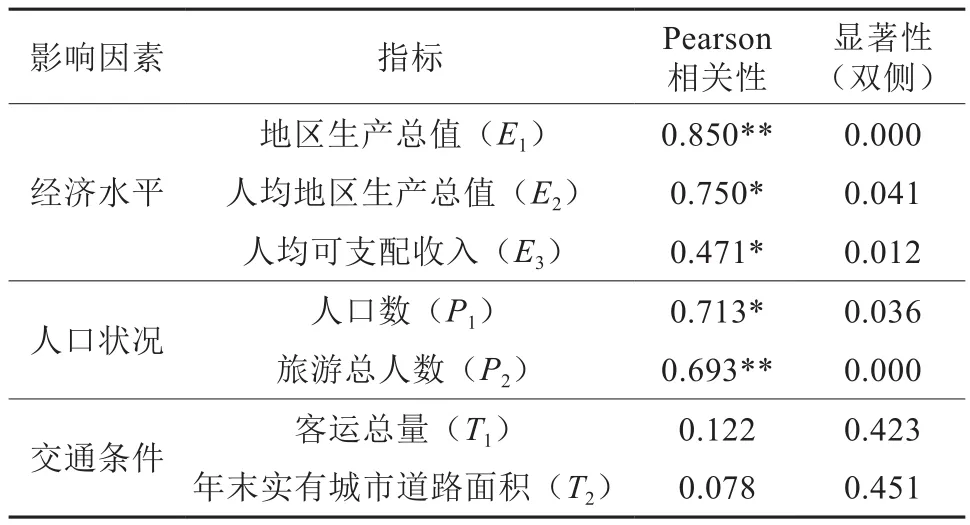

旅游业是国民经济的关键作用成分,良好的社会经济环境不仅有利于地方旅游产业的发展,同时对区域竞争力的提升有重要作用。以2016年人均GDP为指标,通过SPSS22.0相关性分析得出,大湘西文化旅游景区空间分布人文要素中,人均GDP影响系数达3.593,表明经济发展水平是文化旅游景区发展的发动机,通过对大湘西相关社会发展指标的比较分析发现,大湘西旅游产业发展结构较为合理,但国内生产总值和人均值、旅游业总收入均处于中等偏低水平,大部分区域经济基础相对薄弱,贫困人口偏多,人均国内生产总值远低于湖南省平均水平,总体上大湘西区域经济发展水平有待提升。

2.交通条件

交通网络是地区旅游发展的重要窗口,大湘西大部分地区位于地形交错带,区域内山高、坡陡,地质灾害频发,地理环境较为恶劣,施工难度较大,对外交通建设成本较高,科技难度大。随着区域经济的发展,大湘西交通等基础设施有一定改善。公路网密度提高,整体等级有待完善,现有国道207、209、319、320等线路,公路总里程达41 778 km,基本呈“井”字形分布;高铁蓄势待发,现有怀化南站、芷江站、溆浦南站和新晃西站等高铁站,通车里程达1 160 km;铁路地位日益凸显,焦柳铁路纵贯南北,沪昆铁路横穿东西,铁路运营里程达761.3 km,呈现“大”字形客运格局;航空方面,区域内目前拥有张家界荷花机场、怀化芷江机场、铜仁凤凰机场、邵阳武冈机场等机场,旅客吞吐量可达到200万人次[20];纵观全局,交通仍是制约大湘西地区旅游景区发展的重要因素,区域内交通设施分布不均,南北差异较为明显,交通设施的旅游功能有待挖掘,交通运输方式的协调发展也有待进一步提高。

3.人口分布

大湘西地处湖湘以西,山环水绕,地广人稀。与省内其他地市相比,人口密度较低,分布相对松散。区域内人口总量和人口密度偏低,经济发展水平、人才储备也稍逊于其他地区。大湘西地区有土家族、苗族、侗族、瑶族等40多个少数民族,占全省总数的70%以上,区域内涵盖1个少数民族自治州和14个少数民族自治县,少数民族人口比例超过50%[21]。通过SPSS22.0相关性分析发现,人口数与文化旅游景区分布呈负相关,影响系数为-3.702,一方面,地区居民的生产活动需要一定的生活空间,因此必然会压缩旅游资源的成长位面,人口密集地区对旅游资源的成长环境有一定影响,地方人文环境作为重要的文化资源一直是地区旅游资源的保护屏障;另一方面,人才是地区旅游发展的智力支持,大湘西人口的相对短缺,也暴露了地区旅游发展过程中的人才缺口,指明今后文化旅游发展的智慧方向。总体而言,人口分布对旅游景区空间布局的形成起着重要作用。

表3 大湘西地区文化旅游人文因素相关性结果†

五、结论与建议

从中间服务体系着手,在传统RMP模式基础上构建RMS模型,从文化旅游资源、旅游流和旅游接待服务情况角度,探析大湘西地区文化旅游发展概况。通过最邻近距离和核密度分析,揭示大湘西文化旅游景区的空间分布格局,廓清大湘西旅游发展水平的市域差异。通过比较大湘西地区旅游资源、旅游流以及旅游接待能力的发展重心,明晰大湘西文化旅游发展过程中的空间错位。针对大湘西文化旅游景区分布影响因素,借助SPSS进行多元回归,研究表明:第一,大湘西文化旅游资源丰富,资源组合程度有待提高;旅游流质量较高,以单次消费为主,旅游总人数有待增加;接待水平差异明显,基础设施有待完善,可进入性不高。第二,大湘西文化旅游景区分布呈一定空间集聚形态,为西北-东南走向,展现出“大分散、小集中”的格局,旅游重心集中于张吉怀地区,旅游资源、旅游流以及旅游接待能力存在明显的空间错位。第三,自然资源禀赋和人文社会状况对大湘西文化旅游景区空间分布有重要作用,自然资源奠定文化旅游景区的发展基础,丰富的旅游资源禀赋,多变崎岖的地形地貌以及支流众多的湖泊水系是旅游景区空间结构形成的内生动力;人文因素提升文化旅游景区的发展高度,社会经济水平、交通基础设施状况、人口密度人才储备等是文化旅游景区发展的外在基因。

大湘西地区文化旅游景区众多,旅游资源丰富,自然风光独特,但研究显示目前该地旅游景区尚处于起步阶段,旅游资源、旅游流以及旅游接待能力存在严重的空间错位。面对旅游发展过程中暴露出的问题,大湘西应从产品、市场、服务等角度思考调整的主要方向。首先,大湘西应明确文化定位,树立品牌形象,充分发挥资源优势打造系列文化旅游产品,通过文化主题将纵向和横向的文化旅游资源贯通,拓展游客体验过程中的深度;其次,面对严峻的交通劣势,加大资金投入,加强基础设施建设,加强景区之间的合作与连通,同时整顿市场乱象,整改市场存在的条块分割,维持市场秩序,扩宽市场广度与深度;然后关注游客服务体验,提高服务质量,加强人员培训,完善食住行游购娱的旅游服务环节;最后在发展旅游和城镇化的同时,应注重环境保护、社区管理,保护当地文化,避免文化异化和商品化,促进旅游扶贫,使大湘西资源优势和城镇化需求有机结合,实现地区旅游品牌日益突出、城镇化水平日益提升的双赢目标。总而言之,大湘西在发展文化旅游的同时,应守住底线,留住乡愁,弘扬文化,提升质量。