2010年以来我国重大突发环境事件行政问责实证研究

2018-10-27向佐群张思琪

向佐群,张思琪

(中南林业科技大学 政法学院,湖南 长沙 410004 )

我国经济发展带来的环境问题不容忽视。突发环境事件时有发生,威胁到人民生命财产安全,也影响到社会稳定,更主要的是污染或者破坏环境。2010年以来我国发生重大突发环境事件较多,刮起行政问责风暴,有些重大突发环境事件的行政问责通过网络及其他途径可以查证,而有些则无以查证,通过对这些已经查证的行政问责分析,我国在重大突发环境事件行政问责上面以下问题:问责原则不科学、问责主体不规范、问责客体不明、问责权责不清、问责程序不具体、问责范围不具体、问责结果单一,对以上六个问题的完善是建构责任政府、法治政府、绿色政府的必然。

一、重大突发环境事件行政问责风暴的缘起

人类不断创新科技,经济快速发展,走向文明社会。人类前行途中有人在不断高歌,也有人不断在反思,德国学者乌尔里希.贝克就是对现代社会不断反思的学者之一,对人类发展模式的焦虑,从而最早提出风险社会理论,则说人类日益生活在文明的火山口上[1]。从上个世纪的六七十年代开始,社会风险不断增加,尤其是环境风险不断上升,环境风险源于世界著名的环境污染事件。上个世纪全球发生的具有影响的环境污染事件:1930比利时的马斯河谷事件、 1943美国的洛杉矶光化学烟雾事件、1948年美国多诺拉事件、1952年英国伦敦的烟雾事件、1953—1956年日本水误事件、1955—1963年神东川的骨痛病、1961年日本四日市事件、1968日本米糠油事件、1970年的北美死湖酸雨事件、1983年德国森林枯死事件、1976年意大利赛维索化学污染事故、1977年美国拉夫运河事件、1980年欧洲“黑三角地带”事件、1986年的莱茵河污染事件、1986年苏联切尔诺贝利核泄漏事件、1984年印度博帕尔事件、2000年多瑙河污染事件等[2]。这些世界范围的环境污染事件有如警钟,惊醒了了人类的文明美梦,扰乱了人类的前行步伐,并且形成了较为成熟的环境治理政策以及完备的环境问责体系[3]。

我国经济发展的步伐滞后于西方,始于上个世纪八十年代,环境风险与环境问题稍后,始于九十年代,我国的水污染、土壤污染、大气污染、化学品污染等环境问题慢慢出现,21世纪初,突发环境事件频发,有影响的突发环境事件主要有:2004年沱江污染事件、2005年松花江污染事件、2007年太湖蓝藻事件、2009年广东北江污染事件、2009年湖南郴州血铅事件、2010年福建紫金矿业重大水污染事件、2011年云南曲靖铬污染事件、2012年广西龙江镉污染事件、2012年山西长治苯胺泄漏事件、2013年广西贺江水体污染事件、2014年兰州市自来水超标事件、2014年湖北省恩施磺厂坪矿业有限公司致重庆巫山县千丈岩水库污染事件、2014年湖南省衡阳市衡东县大浦工业园重金属污染事件、2015年河北邢台新河县地下水污染事件、2015年甘肃陇星锑业有限公司尾矿库泄漏事件、2016年常州外国语学校学生中毒事件、2017年陕西宁强县锌业铜矿排污致嘉陵江四川广元段铊污染事件等。无论是国外的突发环境事件还是国内发生的突发环境事件,都给人类带来灾难,充满了环境风险。我国尤其是2010年后重大突发环境事件不断发生,这些事件造成严重的影响。根据2014年国务院颁发的《国家突发环境事件应急预案》标准,至少引起了以下的情形之一的,为重大突发环境事件:(1)因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的;(2)因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的;(3)因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的;(4)因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的;(5)因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的;(6)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏,造成较大范围辐射污染后果的;(7)造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

重大突发环境事件给公民、社会、国家造成重大损失,这些事件表面看起来是企业造成,其实与行政机关的管理有密切关系。环境保护部为了加强环境管理,高度重视对突发环境事件的行政问责,环境保护部应急办《关于突发环境事件问责情况的分析》的通知,实施问责,严厉打击企业的环境违法行为,提高了政府和有关部门的环保责任意识,从而推动环保工作。突发环境事件行政问责是指各级政府、政府环保部门及其公务人员的主观故意或疏忽造成突发环境事件的发生,其没有履行或未能妥善履行职责和承担义务,需通过法定机构和法定程序要求他们承担造成否定性后果的责任追究。因此突发环境事件中的行政问责主要包括以下要素:问责主体、问责客体、问责范围、问责程序、问责结果。本研究通过对2010年以来发生的10起重大突发环境事件的行政问责分析发现其问题,对症下药。

二、自2010年以来我国重大突发环境事件行政问责具象

根据2010年《环境质量保护公报》报道,我国发生的重大突发环境事件2010—2015共有29起[4],2016年3起,2017年1起,其中有些重大突发环境事件只追究刑事责任,而没有行政问责,2015年济南章丘市普集镇发生的倾倒危险废物、致人中毒死亡事件,还有其他的重大突发环境事件可能有行政问责,但是通过官网及其他报道无法查询,仅把这可查询的重大突发环境事件的行政问责的简要情况、问责主体、客体、原因以及问责结果进行整理,案例详细情况见附录A。经整理分析,我国重大突发环境事件行政问责具象如下:

(一)问责主体中上级行政政机关和党委为主

问责主体是整个问责过程中的起点。笔者发现案例中所有的突发环境事件在行政问责里面最后实施问责的不外乎纪委监察部门、各级党委和政府。(见表1)考虑到我国当前政治体制情况,行政机关和党委部门虽职责不一,但在问责上的功能相差无几,在行政机关问责的同时党委部门多数情况下也进行了问责,二者问责几乎是同步的。如此,表1中的事件数合计仍为统计案例的10个,所占百分比为占统计案例总数的百分比,所占百分比合计为100%。在统计的案例中除了2起事件提到了纪委监察部门问责,1起完全由纪委监察部门问责之外,其余的问责主体基本都是行政机关或者党委部门。可见,在问责主体上以行政机关和党委部门为主。

表1 问责主体情况

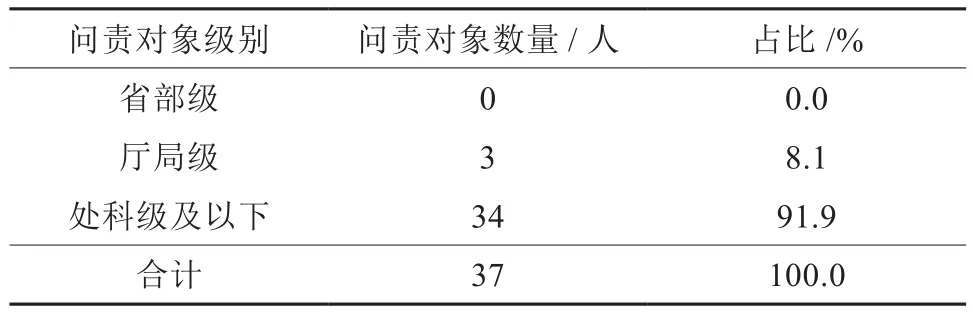

(二)问责客体即问责对象集中在处科级行政正副职、科员及以下,且环保部门首当其冲

在所统计的被问责官员共计有106人,公布问责对象具体职位和级别的有37人,由于有些案例中并未公布问责对象的职位和级别,因此笔者统计的问责对象人数是指公布了职位和级别的问责对象人数。其中处科级正副职、科员及以下被问责的共计34人,占比91.9%,一半有余,而厅级及以上被问责的共计3人,占比仅为8.1%。此外,在被问责官员中,环保部门官员被问责是常态(见表2)。

表2 问责对象情况

(三)问责范围即问责原因多为工作失职

因为何事而要被问责、承担相应的责任,问责的起点在于其违背了具体的责任规定。《暂行规定》中第四至第十一条针对不同情况予以不同的问责;《环境损害责任追究办法》中也规定了对二十五种情形进行问责,这说明我国当下关于问责范围的规定是比较详细的。但是从案例统计情况可看出,所有突发环境事件均是因为工作失职或是不力而被问责。

(四)问责结果中行政记过、行政撤职居多

问责应当有一个完整的过程,有问责的实施那也必定有问责的结果,如果仅仅是做做表面功夫,不把问责落到实处那和有无问责没什么区别。首先,从案例统计中可知,对问责对象给予行政记过、行政撤职处分的较多;另还有行政记大过、党内警告等。可以看出,问责结果较为分散,既有党纪处分,也有行政处分,还有组织处理,个别情况还要移送司法机关等。其原因在于缺乏相应实施细则,孰轻孰重无法准确界定。需要说明的是,由于有些案例并没有公布具体的问责结果形式,比如“对县政府等单位的7名有关责任人员问责”,那么此时这7人不计入表3中问责对象人数合计中,表3中只统计已经公布的并且有明确问责结果形式的情况。

(五)集体问责与个人问责并重

前文根据我国现有立法以及学理上关于行政问责的研究,在概述部分对行政问责的客体做了界定,我国行政问责不仅针对行使行政权力的个人,还包括行政机关这一整体,这点在案例统计情况也得到印证。例如在山西长治苯胺泄漏事件中,问责包括责令长治市市政府向省政府作书面检查;在陕西宁强县汉中锌业铜矿排污致嘉陵江四川广元段铊污染事件中,还责令宁强县委、县政府及汉中市环保局作出深刻书面检查。可见,我国行政问责坚持集体问责与个人问责并重。国外学者Soares C认为,合适的责任理论,这一理论既考虑个人的责任,也考虑集体、共同的责任,对于问责制是必需的[5]。笔者认为这一问责方式,可以及时给予公众回应和答复,树立政府公信力。

表3 问责结果情况

三、我国重大突发环境事件行政问责存在问题

从上述案例我们得知,我国突发环境事件行政问责在实践中问责了相当一部分行政机关及其公务人员,问责效果良好,但也存在问题,具体表现如下:

(一)归责原则不合法

归责原则概念来自侵权责任法,在行政法领域,行政责任的归责原则是指行政机关及其公务人员在实施行政管理的过程中致人损害,为此应依照何种根据、让其承担相应的法律责任的规则[6]。而环境行政问责的归责原则是指在环保工作中有违法违纪行为的人员需要承担行政法律责任的某种规则[7]。根据我国的《公务员法》《突发事件应对法》《环境保护法》《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》《突发环境事件调查处理办法》和《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》,我国突发环境事件中行政问责的归责原则是违法违纪为归责原则,实行有限追责。但是实践中则实行事件结果追责,无限追责,从而形成了问责秀。如福建紫金矿业重大水污染事件中,上至上杭县县长、副县长、县环保局局长、副局长,下至环境监理站站长、副站长等等只要是和环保保护工作相关的领导干部及工作人员都在此次水污染事件被问责。某基层环保局长直言有的地方对环保干部的追责是一种无限制的追究,但凡有媒体曝光有企业违法排污或违规生产,不管是否涉及到政府的环境监管责任,相关部门都会跟进,直至查出问题为止。面对这种情况有法学专家认为这种思路无疑是典型的有罪推定,对环保干部的责任追究不是就事论事而是为了追究而去追究。如果是这样,那么导致“错杀”也不无可能,亦或是为了平民愤而去问责,结果便是单纯为了回应民意的一场“问责秀”。这样的问责不仅没有达到问责效果,反而伤害了社会对于法治的信仰。

(二)同体问责主体监督不到位

我国环境行政问责立法中规定的是同体问责制。主要问责主体包括任免机关、上级机关、监察机关、各级政府、纪检监察机关及人事部门。同体问责制最大的不足就是缺乏外部监督,弊端在于问责比较随意性,上下包庇,无法保障问责的公正性。我国现行政治体制也有外部监督体制,外部监督主体是人大、新闻媒体以及公众。人大作为我国权力机关,享有质询权、特定问题调查权以及罢免权等权力,行政机关由其产生受其监督并对其负责,而当下人大在问责过程中常处于“失语”或者“沉默”的状态[8]。此外,公民、媒体作为系统外部监督主体,进行“督政”并引起问责的很少。如广西龙江镉污染事件,这一污染事件消息最先是从公民的微博中得知,但整个问责过程公众也只是被动的参与,其监督作用没有体现。媒体知情权等权利保障不充分,福建紫金矿业水污染事件造成了汀江水域出现大量死鱼,但是当记者对鱼类死亡原因在当地进行调查的过程中肇事企业和相关环境保护工作人员却是一再隐瞒真相并拒绝任何媒体的采访报道。从上述可知我国的通体监督主体与外部监督都没有存有缺陷,未达监督目的。

(三)问责客体不明、权责不清

首先,问责客体中职位级别较高的官员容易被忽视。案例统计中列举的事件中绝大部分问责对象是基层的环保部门工作人员或者基层政府工作人员,而高级别的领导干部往往被排除在外,即便是被问责,那也是极少数。在紫金矿业重大水污染事件中问责的是县级及县级以下的相关责任人员,如紫金山环境监理站站长副站长、县环保局局长与副局长、县长与副县长等。实际上还有很多突发环境事件中缺乏对负有间接责任的主要领导的问责。根据权责一致原则,在政府没履行或没妥善履行环保职责时,我们都有权利对其环保工作进行监督并促进相关部门实施问责。政府须问责,高官也须问责[9]。

其次,客体间权贵不清。一方面,目前我国行政体制改革尚未完全到位,机构设置上人员出现重叠,以致责任归属难认定,这也影响了我国环境行政问责的实施,一旦需要问责,通常难以认定。另一方面,中央政府与地方政府在环保工作中职能有差异。中央政府对全国范围内的环保工作负责,根据需要在中央层面制定大量的环境保护法律法规或政策。而地方政府的大部分职能是依据中央统一部署来完成政府工作[10]。地方政府既担负着促进本地区经济发展的艰巨任务,又要承担本行政区域内的环境保护工作。环保工作有条不紊地推进需要大量的财政支出,地方政府往往心有余而力不足,尤其当地方政府对于环境保护所付出的成本与获得的收益不对称时,就更愿意追求政绩发展而不乐意去花成本启动环境保护行政问责,甚至充当污染企业的保护伞,这不免是导致我国突发环境事件多发的又一重要原因。

再次,政府与政府环保部门权责不清。我国政府是环境保护工作的首要负责人,环保部门作为政府组成部门之一,主管具体的环境监管及环境保护工作。但由于我国政府职能转变不够成熟,各职能部门间职责划分尚不够明晰、导致职能交叉,各部门之间遇事“踢皮球”的现象时有发生,甚至有极个别政府一心想让环保部门给环评不合格的企业一路“开绿灯”,只追求“政绩工程”[11-12]。

最后,对问责对象的具体情况规定较模糊。例如龙江镉污染事故中,公布的问责结果是对河池市政府、该市有关部门、其他相关责任人进行处理,最后被问责的是当地金城江区环保局副局长、环保局副局长等环保部门的领导人员。同样,在广西贺江水体污染事件中,公布的问责结果是31名相关责任人员受党政纪处分,最后被问责的是市环保局平桂分局局长、市环境监察支队支队长等。至于哪些人是“有关”以及“相关”的责任人在我国立法上也没有明确规定[13]。所以,问责对象的不明确,直接影响到突发环境事件行政问责的具体操作。

(四)问责范围太抽象

从案例统计中可见,实践中对于问责范围或说问责的具体内容多见于工作失职,其次还有“严重不负责任”“工作措施不力”“履职不力”“监管不力”“应急不力”“履行职责不到位”等等。但是,这些规定都有一个通病,就是对于其中的“度”如何把握。比方,“不力”一词,怎样就算做“不力”?何种情况即可算作“尽力”?这个“力”的度由谁来掌控和权衡?又如,“严重失误”“严重不负责任”中的“严重”一词,字面上看是形容程度较重,那是否有一个可以量化的标准用来衡量严重亦或是不严重呢?诸如此类种种,在实际问责过程中不在少数,如果对此没有一个确切的标准用来参照,仅凭主观感受或者以往判断来进行问责不免与“法治”二字背道而驰。这些关于问责范围的规定都很抽象,对责任范围的规定不明,就很容易导致责任难认定,缺乏科学性。

(五)问责结果避重就轻

问责结果是对问责客体处以什么样的处分,其目的是为了让责任人受到应有的惩罚。我国现有的法律、法规、规章等规范性文件规定了包括开除、撤职、降级、记过、警告、诫勉、责令辞职、免职、引咎辞职等等程度不一的责任承担形式。但值得深究的是,这样一种处分方式是不是真的达到了理想的问责效果?我们知道,环境一旦破坏,恢复起来实属不易,可以说环境具有不可逆转性等特点。如果由于行政机关或者其工作人员的环境违法违纪行为导致突发环境事件发生或事件结果扩大,环境因此受到不可逆的污染,社会公众环境利益的严重损害,甚至是威胁到公众的生命安全。但实践中问责的有以党纪处分代替行政处分,或者是轻微的行政处分,甚至有较轻的行政处分代替其民事责任或者刑事责任的,问责存在以上避重就轻的情形。

(六)问责程序不具体、不公开

程序被称作是当代法治建设中的中心,完备的程序机制是法律行为公正的保障,只有程序合法化才能保证最终的问责结果的合法①参见2010—2015年《中国环境质量年报》。。然而在实践中,对突发环境事件行政问责的程序或者说具体步骤、过程基本是缺乏的,不公开的。具体表现如下:首先根据我国的法律法规的规定重大突发环境事件发生后应该行政问责,但是自2010年以来我国发生33起重大突发环境事件,现在能够查到的是10件,其他的重大突发环境事件的行政问责根本不知道,到底是问责了还是没有问责,没有任何信息予以公开;其次,已经行政问责的10件重大突发环境事件的问责信息也是零星的,而不是完整的行政处分内容,仅提供行政问责概况,问责的主体、对象、范围、结果等都是不具体的,行政处分的基本内容没有像行政处罚决定书予以公布;最后,行政问责救济程序根本缺乏,该问的没有问,不该问的被问,现在公务员不知何故被问,被问后也无从救济。

四、健全我国重大突发环境事件行政问责制度

随着我国生态文明建设的推进,近些年加强了生态问责。我国重大突发环境事件中的行政问责存在的问题既因实践中对于现有制度理解不到位,也有生态问责本身制度存在的缺陷,如何破解其难题,亟需从以下方面予以改进:

(一)依法追责是我国重大突发环境事件行政问责的根本

依法行政是行政法的基本原则,是现代法治具体体现。行政问责需遵循依法追责原则,是依法行政的基本要求。依法追责原则是指公务员在行使行政权的过程中有违法违纪行为,从而追究其法律责任原则。这一原则有四方面的基本要求:第一,追责主体法律明确规定,其他主体不能追究公务员的行政责任;第二,追责的对象法定,谁应被问责应该法律规定,需要明确;第三,追责行为应该法定,什么行为应该追责,什么程度应该追责应该由法律规定;第四,追责结果需法定,追究什么样的责任须有法律确定。我国案例研究发现不同地域同类案件追责的主体、对象、追责范围、追责结果差异较大,就是没有遵循依法追责,而是因人因事而追责。责任追究必须合乎规定且有正当理由,否则无异于专制。通过强化官员的环境责任达到保护环境的目的无可厚非,行政问责必须依法追责。依法追责是我国重大突发环境事件行政问责的根本。

(二)监察委员会统一问责是我国重大突发环境事件行政问责的必然趋势

2018年我国设了专门的监察委员会,打破了传统的同体监督缺陷,改变我国长期的分散的行政问责体制,实行监察委员会统一问责。监察委员会独立行使其监察权,不受行政机关等其他机关、组织、个人的干涉,是专门行政问责主体。监察委员会依法对公职人员履职情况进行监督检查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。同时需加强监察委员会的内部监督,一是吸收监察委员会之外的人员如人大、司法机关、相关学者、律师以及普通公众等参与到行政问责中;二是明确内部专门监督机关人员的职责与义务。

监察委员会肩负着较为繁重的行政问责的职责,但是也需发挥广泛的其他监督主体的作用,虽然其他主体不能直接实施行政问责,但可促使行政问责的发起。首先是各级人民代表大会,国家监察委员会和地方各级监察委员会都由人大产生、对人大及人大常委会负责并接受其监督,加强和细化人大的质询权、特别问题调查权、任免等相关权力,从而落实对于各级监察委员会的监督。其次,加强新闻媒体的监督作用,媒体监督在当今逐渐演变为与行政权、立法权、司法权并存的“第四大权力”,当前很多环境行政问责多是在媒体的推动下才得以启动的[14]。最后,加强公众的监督,健全公众参与相关监督行政问责的渠道,如建立举报与奖励制度,具体可设立举报网站、信箱、电话热线等[15]。

(三)明确问责客体责任是我国重大突发环境事件行政问责的基本要求

本着权责相适应原则,在突发环境事件行政问责过程中要做到问责客体准确到位。具体如下:首先,划分好党、政二者的权利与义务,问责实践中避免出现党政之间职权交叉、用党纪处分代替法律处分、或是用党代政的情况出现。其次,根据突发环境事件的严重程度、影响波及范围的大小等各因素科学界定不同级别的政府及其公务人员责任,对于地方性、区域性或者全国性的突发环境事件要分别对待,该是地方政府责任由地方政府承担、是中央政府责任由中央承担,只有明确的职责分工才能做到权责相适应[16]。再者,应该明确政府与环境保护部门之间的责任承担者,政府把控着环保部门的各项关键性大权,比如财政、人事权。因此政府必须是行政问责中的主要负责人,要承担主要责任,如此,政府才会追求保护环境和发展经济的平衡。此外,明确环保部门内部关系,打破其双重领导格局,改由环保部垂直领导;厘清环保部门内部的权利义务关系,职能分工要明确,量化责任标准,要根据不同情况正确问责。最后,除了明确上述关系外还应明确直接责任者与间接责任者、正职与副职、上下层级领导等的责任。依据我国宪法以及法律的规定,行政机关内部实行的是首长负责制,一般情况下的问责首要针对正职领导人员,对于副职该不该担责、担多大的责也是当下需要予以进一步明确的。

(四)问责范围具体化是我国重大突发环境事件行政问责的根本保障

突发环境事件行政问责的范围主要包括政府在环境保护方面的职权以及环保义务的履行情况,这是我国重大突发环境事件行政问责的根本依据。针对我国立法与实践中的宽泛的问责情况,建议现有的立法把问责的范围明确、具体,具有一定的操作性,把公务员失职、不力的范围尽量采取列举与概括性规定相结合的方式规定,使其既具有操作性也具有弹性。对突发环境事件的行政问责不仅要在事件发生之后再启动行政问责,还要对一些与环境保护有关的行政行为问责,比如在环境监测、环保决策、环境监察等方面的不当行政行为都应纳入到问责范围里面来。政府决策的科学或正确与否,将直接影响到环境保护效果,决策环节是环境保护工作中很重要的部分。因此,政府环境行政决策,也应该在行政问责的范围之内[17]。另外,还应加强对政府及其公务人员的“无为”问责。当前,许多政府庸政懒政现象还比较突出。对“无为”问责就是对相关工作人员行使权力和履行环境保护职责过程中的“不作为”进行的问责,可以加强相关工作人员的责任意识和履职意识,减少不必要的突发环境事件的发生[18]。

(五)从严问责是我国重大突发环境事件行政问责的必然要求

依据行政机关及其公务人员不同的责任事实给予不同方式的处理和处分,具体有:批评教育、通报批评、责令辞职、引咎辞职、警告、记过、记大过、降低岗位等级、撤销行政职务、开除公职等等。我国实践行政问责中存在避重就轻情况,从严问责才能够达到问责效果。首先,行政问责不能替代刑事责任或者民事责任,必须明确不同责任的界限与范围,避免出现“以处分代替刑罚”。其次,明确党内责任与行政责任的界限,厘清党纪处分和政纪处分范围。最后,行政责任问责形式上要多样化,一是对于公务员及集体作出的批评、警告等声誉罚的应该在公开场合面向社会而为,二是增加对于环境的行政问责方式,如承担对于环境保护的特殊义务,三是增加行政问责后复出不能承担的职位。

(六)问责程序具体化、公开化是我国重大突发环境事件行政问责的程序保障

“程序是法律的中心[19]。”程序正义是实现实体正义的必要条件,正当程序是区分法治与人治的关键,是引导我国环境行政问责制走上法治道路的有力保证[20]。《监察法》以专门章节对监察程序作了规定,包括案件的受理、调查程序和方式以及作出处置决定等,这也是以后实施行政问责应当遵守的程序。但《监察法》中对监察程序的规定侧重于职务犯罪的调查处置,与突发环境事件这一特殊情况不相适应。问责程序具体化、公开化是我国重大突发环境事件行政问责的程序保障。

突发环境事件行政问责公开是程序的基本,只有公开才能保障问责的公正。突发环境事件行政问责公开的基本体现就是基突发环境事件行政问责程序化与步骤化。突发环境事件行政问责的程序主要是:立案、调查、决定、执行、救济等几方面。立案,所有符合立案条件即可启动问责程序,是问责的开端,通常由问责主体主动引起。调查,即调取证据、查明事实的过程,调查过程全面、公正、公开,要秉公执法,不能徇私舞弊。决定即在查明事实及证据的基础之上,按照规定决定给予问责客体相关处分。执行即对前述决定的落实,通常是程序过程中的最后一公里,对待最后一公里要慎重不能掉以轻心,执行过程要公开透明不能暗箱操作。救济是补救问责客体权利的措施之一,问责主体与客体的权利应当同等对待,尤其是应保障问责客体申诉、辩护权等,如若对问责结果“不服”,则需要救济途径去维护自身权益[21]。与此同时,还要防止被问责官员“悄声”复出或“带病”复出,因此还要对被问责官员复出程序做出明确规定,比如被问责官员的复出条件、复出基本步骤等等[22]。

附录A