乡村旅游地脱贫居民返贫风险综合模糊评判研究

——基于可持续生计资本的视角

2018-10-27陈超群

陈超群 ,罗 芬

(1.长沙商贸旅游职业技术学院,湖南 长沙 410116;2.中南林业科技大学 旅游学院,湖南 长沙 410004)

生计作为一种谋生方式,自Robert Chambers在20世纪80年代中期首次提出后,已成为各国研究的热点。英国国际发展部(DFID)在2000年提出了可持续生计分析框架(the Sustainable Livelihoods Approach,SLA),将可持续生计资本划分为人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本五种类型[1]。反贫困一直是我国政府所关注的一个重要问题。通过30多年的实践证明,乡村旅游是实现乡村贫困人口脱贫的重要方式与途径之一。2017年长沙市68个省定贫困村全部退出,6.4万贫困人口全部达到脱贫标准,通过对脱贫居民返贫风险的综合模糊评判研究,有助于掌握脱贫居民返贫的风险因素,从而有利于政府精准施策,巩固扶贫成效,有效阻止返贫具有十分重要的理论与实现意义。

一、文献综述

国外对乡村旅游与农户生计的理论研究主要集中在可持续生计的理论框架构建,在实践中主要是针对某一国家或地区乡村旅游对农户可持续生计影响的实证研究,在研究方法上主要采用对比研究等定量研究法。国内已有学者对乡村旅游与农户的可持续生计进行了相应的研究,孔祥智等以山西3个处于不同旅游发展阶段的景区为例,分析了乡村旅游发展对景区边缘农户生计产生的影响[2]。喻忠磊等以秦岭金丝峡小河流域农户为实例,分析了在乡村旅游发展影响下的生计适应模式及其影响因素与机制[3]。张海盈等以新疆喀纳斯生态旅游地为例,研究了参与旅游业的牧民的生计状况及其影响因素[4]。贺爱琳等以秦岭北麓乡村旅游地为例对乡村旅游发展对农户生计的影响进行了实证研究[5]。何昭丽以吐鲁番葡萄沟景区为例分析了旅游对农民可持续生计的影响[6]。崔晓明等以秦巴山区安康市为例研究了乡村旅游影响下的农户可持续生计问题,认为乡村旅游业发展提高了山区农户自适应能力和生计保障程度[7]。史玉丁提出了农村可持续生计和乡村旅游多功能发展之间具有较高的契合度[8]。总体来说,我国对乡村旅游与农户可持续生计的研究成果较少,尚处于起步阶段,特别是在乡村贫困居民脱贫后,尚未有从可持续生计的角度对乡村旅游地脱贫居民返贫风险综合模糊评判研究的文献。

二、乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险综合模糊评判研究

(一)模型构建

1.确定乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险的评价因子集

根据DFID所提出的SLA框架,可将乡村旅游地脱贫居民的可持续生计资本划分为人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本五种类型,因此可以选择以上5个类型为评价指标作为乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险的评价因子集U=(U1,U2,U3,U4,U5),其中,U1为自然资本,U2为人力资本,U3为金融资本,U4为物质资本,U5为社会资本。

2.确定模糊评价等级集

评价等级集是评价者对乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险的可能性评价,评价等级集用V表示。根据问卷调查,确定了5个等级评价依次为:非常可能、很可能、一般、不可能、完全不可能,因此可以得出乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险性的评价集V为:

V=(V1,V2,V3,V4,V5),其中V1=非常可能,V2=很有可能,V3=一般,V4=不可能,V5=完全不可能。通过因子集与评价等级集所建立的模糊关系,即可算出各自的隶属度。

3.确定各个因子的权重

通过构建乡村旅游地脱贫居民的可持续生计资本的完全判断矩阵,采用AHP法来确定每个因子的权重W,根据计算结果,以上五个评价因子的权重分别为:自然资本=0.15,人力资本=0.14,金融资本=0.31,物质资本=0.27,社会资本=0.13,因此,乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险各因子的权重集合W为:

W=(0.15,0.14,0.31,0.27,0.13)。

4.构建模糊评判矩阵

考虑到对脱贫居民可持续生计资本返贫风险的各项指标进行评价时的主观性,因此对每个因子进行评价时,会有不同的评价结果,首先评价主体根据自身的观点对每个因子的可能性程度进行评价,然后根据评价主体的评价百分比求出每个因子的评价向量Kij,i=(1,2,…,5),j=(1,2,…,5),Kij=dij/d,其中Kij为第i个因子所对应的第j个评价等级的百分比,dij表示对i因素做出第j个评价等级的被调查人数,d表示参与评价的总人数,依此构建模糊矩阵K[9-11]:

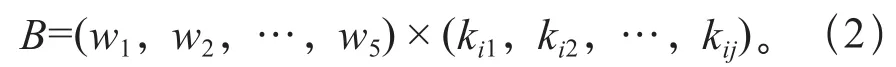

根据模糊变换原理,构建乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险的综合模糊评判矩阵B,即:

按照隶属度原则即可算出乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险的评判值,据此可以得出脱贫居民可持续生计资本的返贫风险性大小。

(二)乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险性综合模糊评判实证研究

长沙市政府自2016年以来,在全市推行产业扶贫、就业扶贫、危房改造、农网改造、交通扶贫、教育扶贫、医疗救助、旅游扶贫、电商扶贫、金融扶贫、水利扶贫、兜底保障、易地搬迁、社会扶贫等14项专项扶贫措施以来,2018年68个省定贫困村全部退出,6.4万贫困人口全部达到脱贫标准,特别是乡村旅游发展得比较好的望城区、浏阳市和宁乡市通过鼓励贫苦居民参与乡村旅游,成功实现了脱贫,为掌握其返贫的风险性,巩固扶贫成效,有效阻止乡村旅游地脱贫居民返贫,基于以上所构建的乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险性综合模糊评判模型,对长沙市乡村旅游地脱贫居民返贫风险进行实证研究。

1.数据来源

根据典型性原则,本文以长沙市所辖的望城区乔口镇、靖港镇、桥驿镇,浏阳市大围山镇、龙伏镇,宁乡市沩水源村、关圣村乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险作为研究对象,选择从事脱贫工作的机关公务员、驻长高校从事脱贫研究的教师、从事脱贫公益活动的企业单位员工与群团组织、乡村游客四个评价主体,并对从事脱贫工作的机关公务员、驻长高校从事脱贫研究的教师、从事脱贫公益活动的企业单位与群团组织成员采用网络与现场调研相结合的方法,对在上述地区游览的乡村游客采用现场发放问卷调查表,并对相关专业知识进行解释后,让乡村游客完成问卷调查。本次调查时间为2018年3月至4月份,共发放问卷1 060份,回收问卷1 050份,其中有效问卷为1 025份,采用EXCEL和MATLAB对所得数据进行统计与分析,得出长沙市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险值,据此对返贫风险性进行评判。

2.数据分析

(1)长沙市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险性的总体评价

对1 025份有效问卷进行统计分析,得出模糊矩阵K=(ki1,ki2,…,kij),其中i=1,2,…,5,ki1,ki2,…,kij的向量值计算结果如下:

K1j=(0.172 0,0.242 1,0.373 7,0.140 1,0.072 1);

K2j=(0.210 1,0.103 8,0.315 4,0.208 3,0.162 4);

K3j=(0.093 4,0.232 1,0.387 2,0.252 3,0.035 0);

K4j=(0.204 3,0.153 1,0.271 3,0.132 6,0.238 7);

K5j=(0.342 1,0.231 7,0.128 5,0.109 3,0.188 4)。

由各个评价因子的权重W和模糊关系矩阵K,利用式(2)所构建的模糊评判矩阵B,通过B=W*K进行矩阵计算得出评价主体对长沙市脱贫居民可持续生计资本返贫风险的综合模糊评判结果B:

B=(0.222 7,0.221 2,0.239 2,0.203 0,0.177 6)。

以上结果表明,评价者对长沙市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险的“非常可能”的隶属度为0.222 7,“很有可能”的隶属度为0.221 2,“一般”的隶属度为0.239 2,“不可能”的隶属度为0.203 0,“完全不可能”的隶属度为0.177 6。

将上述设定的5个评价等级分别赋值5、4、3、2、1,根据公式(3)计算出评价者对长沙市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险性综合模糊评价结果D,D=3.19,介于很有可能与一般之间,表明长沙市乡村旅游地脱贫居民返贫的风险性较大。

(2)不同职业对长沙市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险性评价

为了解不同职业的评价主体对长沙市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险评价,按照公式(1)、(2)、(3)进行计算,发现不同职业(考虑到高校教师在乡村旅游扶贫研究中的特殊性,故单独列为一个职业群体)的评价主体对对脱贫居民返贫风险的评价不同,其中机关公务员排第一位,因为目前所推行的精准扶贫模式中,有以公务员驻村扶贫,结对帮扶等扶贫方式,公务员对扶贫过程中返贫因素的把握较为清楚,因此其认为返贫的风险性较大;而对长沙市乡村旅游脱贫居民返贫风险性评价较低的是公益性群团组织,这与其只关注乡村旅游扶贫过程中旅游扶助方式,并不关注脱贫居民返贫的风险性因素有关(见表1)。

表1 不同职业群体对长沙市脱贫居民可持续生计资本返贫风险性评价

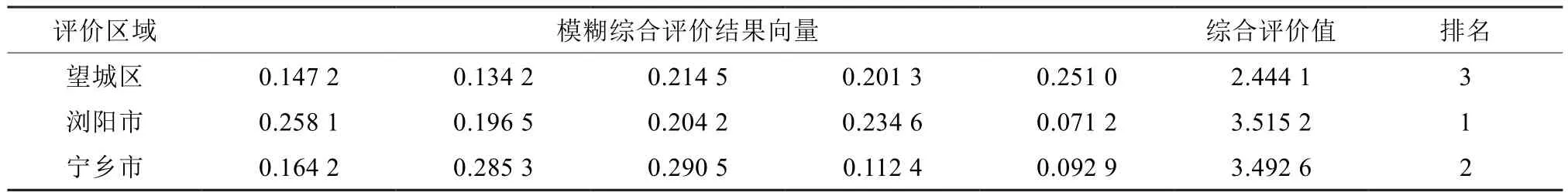

(3)不同地域脱贫居民返贫风险性分析

根据典型性原则,在对不同地域脱贫居民返贫风险性分析中重点选择了长沙市乡村旅游资源丰富且脱贫成效较好的望城区、浏阳市和宁乡市作为研究对象,通过采用本文中所构建的综合模糊评判法,得出了望城区、浏阳市和宁乡市的乡村脱贫居民可持续生计资本返贫风险值(见表2)。

表2 评价主体对长沙市不同地域中脱贫居民可持续生计资本返贫风险综合评价

依据表2统计分析,浏阳市与宁乡市的返贫风险性较大,这两个地区作为长沙市农产品供应的重要基地,近年来,由于实行严格的生态保护,耕地质量、生态环境、基础设施建设均有明显提高,但由于其产业较为单一,脱贫居民家庭收入来源途径较窄,脱贫居民获得就业培训的机会较少,部分脱贫家庭存在因学因病支出现象严重,因此浏阳市与宁乡市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本脱贫后返贫的风险性较大。望城区作为国家级新区——湖南湘江新区的重要组成部分,该区的脱贫居民获得技能培训的机会与参加社区或者农户等合作组织较多,同时获得社会网络支持度和社会联结度较多,近年来,由于湖南湘江新区建设的全面推进,政府投入大量资金改善了基础设施,大量企业在望城区投资建厂,交通的可进入性条件得到改善,居民就业途径增多,脱贫村民目前的家庭收入来源主要有外出打工、从事相关乡村旅游经营活动或者从事商贸服务活动,返贫的风险性较低。

(4)评价主体对不同地域中脱贫居民可持续生计资本返贫风险性单因子分析

通过评价主体对长沙市望城区、宁乡市与浏阳市的乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险单因子进行计算与对比,可发现上述地区的生计资本返贫风险存在较为明显的区域差异(见表3)。

为了使评价主体对各个单因子的返贫风险性具有更加直观的评价结果,采取李克特(Likert) 5点式量表法对上述地区的脱贫居民可持续生计资本返贫风险性进行分析,其中5分表示非常可能,4分表示很有可能,3分表示一般,2分表示不可能,1分表示完全不可能,建立评价主体感知的返贫风险性单要素评价模型,其数学公式为:

Qj表示第j项风险性的评分结果,qi表示该影响因素在李克特量表下的评分(1—5分),ki表示选择该评分qi的人数,K表示被调查的总人数。

根据统计数据,评价主体对望城区乡村旅游脱贫居民物质资本返贫风险性评价中,认为非常可能(5分)的人数在参与评价的总人数中占15%,认为很有可能(4分)的人数在参与评价的总人数中占18.5%,认为一般(3分)的人数在参与评价的总人数中占20.6%,认为不可能(2分)的人数在参与评价的总人数中占19.8%,认为完全不可能(1分)的人数在参与评价的总人数中占26.1%,根据公式(4),计算出评价主体对其所感知的物质资本返贫风险性的评价总分为:

Qj=5×15%+4×18.5%+3×20.6%+2×19.8%+1×26.1%=2.765。

根据李克特量表,3分表示一般,2分表示不可能,说明望城区乡村旅游脱贫居民在可持续生计资本中的物质资本返贫风险性评价为不可能。可以用同样的方法计算出长沙市望城区、宁乡市和浏阳市脱贫居民可持续生计资本中的不同资本类型返贫风险性的综合评价值,具体评价结果如表4:

表4 评价主体对长沙市三大区域脱贫居民可持续生计资本返贫风险性的综合评价

从表4可知,评价者对望城区的脱贫居民返贫风险性评价中,自然资本返贫风险的可能性最大,排在第一位,这与望城区近年来的开发建设有关,望城区作为作为国家级新区,国家、湖南省、长沙市已投入大量资金进行开发与建设,对望城区的路网、水网、电网等基础设施进行了改造,并征收了部分乡村用地,农民耕地面积减少,相关植被绿化减少,因此其自然资本的返贫可能性较大。评价者对望城区物质资本返贫风险性评价中,排在第四位,这与部分农民在国家新区建设中,因征地而获得了相关赔偿款,脱贫居民用此赔偿款改进了居住环境相关。评价者对浏阳市与宁乡市的乡村旅游脱贫居民可持续生计资本返贫风险性评价中,金融资本排在第一位,其次为物质资本,而自然资本的返贫风险性排在第五位,浏阳市与宁乡市作为长沙市区的生态屏障,近年来推行了较为严格的生态保护政策,设定了禁止开发区,生态环境保护落实到位,农民人均耕地面积未出现减少的状况,因此,其自然资本返贫的风险性较少。近年来由于天灾等原因,部分脱贫居民的房屋有待改善,因此在物质资本返贫方面存在较大风险。脱贫居民因本身或者家庭成员身体问题,部分家庭劳动力成员数量不足,家庭收入来源途径较窄,且部分脱贫居民中子女教育支出占家庭总收入的比例高,金融资本返贫的可能性较大。

四、研究结论与建议

(一)研究结论

基于可持续生计资本分析框架,结合相关文献与研究成果,构建了乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险综合评价模型,并从长沙市乡村旅游地脱贫居民的人力资本、自然资本、物质资本、金融资本、社会资本5种类型的返贫风险性进行了多层次的实证分析与评价,结果表明,长沙市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本的返贫风险综合评价值为3.19,返贫风险性较大;其次长沙市的望城区、浏阳市、宁乡市的乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫风险性存在一定的空间差异,其中望城区的自然资本返贫的风险性最大,排在第一位,浏阳市与望城区中返贫风险性最大的为金融资本。

(二)政策建议

长沙市乡村旅游地脱贫居民可持续生计资本返贫存在较大风险的情况,各级政府应该按照实际的原则制定科学可行的精准扶贫模式与政策,精准施策,巩固已取得的成效。如针对金融资本不足的情况,可以通过旅游扶贫专项资金、农业扶持资金、城镇化建设资金等方式进行资金扶持,加大金融机构与信贷机构对脱贫居民对信贷力度,引导社会资本参与乡村旅游的扶贫,创新金融产品,为乡村旅游地脱贫居民提供免息或者低息贷款。鼓励通过土地使用权的流转、利用地使用权入股、联营等,帮助脱贫居民拓展发展乡村旅游的产业链,针对当前脱贫居民学力水平较低的现实,可以邀请专家进行集中轮训、鼓励农民自修等方式提升其技能水平,政府出台相关激励措施或者政策,鼓励乡村旅游地脱贫居民创新创业,扩大自身谋生的能力,政府应对脱贫居民加大技术、资金等政策支持,使得脱贫居民可以通过多种途径与渠道道创收。发挥非正式组织的作用,扩大脱贫居民的社会化网络连接度,增强脱贫居民累积社会资本的能力。建立社会保障机制,政府应该扩大农村社保政策,鼓励居民购买商业保险,积极参加各种社会保险,成立社会医疗救助基金与教育基金,防止脱贫居民家庭因病因学而返贫。同时改革乡村旅游地的婚丧人情陋习,倡导积极健康的社会人情模式。总之,不论采用哪种方式脱贫,最根本的方式是提升脱贫居民自身的“造血”功能,才能达到永久脱贫,才能实现乡村的振兴。