那一路的繁华

2018-10-25李明海

李明海

1988年我师范毕业,分在一所离家二十多里地的乡村小学教书。报到那天,我的情绪一直不高,还沉浸在一种深深的挫败感中不能自拔——当时我是全乡第一个师范生毕业“下”到小学的,同一届的同学,要么留城了;回乡的,也全都分在中学。当时想,恐怕一辈子都要在这乡野中间过活,像村小里那些华发丛生而身份尚为民办老师的同事们一样。

此时,站在三十年岁月的另一端回望,焉能预知我的教书生涯,会从那样的一个起点,历四省,辗转于多所民校,至今仍如飞絮飘蓬,华发固然如约而至,而心绪却已渐平。细数谋生之所,这一路上,却似乎都有隐约的花光浮现,和淡淡的花香相随。

村小:闲看儿童捉柳花

我一直感念在村小教书的八年时光。学校离开小镇两里许,背倚一个三五人家的小村,是两栋白墙灰瓦的民居式建筑,后有荷塘竹林,面前是开阔的田野,连围墙也无。度过最初的迷茫和彷徨,我开始捧起书来。学校有个小书架,蛛网尘封,我在泛黄的马列著作及若干教参之外,发现了两件“宝贝”,线装版蘅塘退士所编《唐诗三百首》,和钱钟书所编《宋诗选注》。农村的孩子上学都来得很早,校园里有了动静,我也就起来,进教室,跟孩子们一起,早读。他们读他们的,我读我的。两本读背完后,又喜欢上《古文观止》,《续古文观止》,《清文观止》以及明清各家小品、笔记小说种种,一发而不可收拾。从书中知道明人张溥“七录七焚”读书法,也来仿效。取一整张大白纸,裁成条幅,教书之余,俯案恭录,或将心中烂熟之篇什,逐一默来。如此录毕,却又不忍一举焚去,遂粘贴于宿舍四壁,风来有声,飒飒作响。于斗室行走坐卧,顾盼自雄,真不假南面百城也。

毕业班学生寄宿,男生在一个大房间里打地铺,我的办公桌就摆在房间一角,学生入睡后,我在一盏如豆的灯下夜读,伴着此起彼落的鼾声。偶然有没睡着的学生小声地说,老师,给我们讲讲书里的故事吧。我就把原版的《聊斋》随口翻成白话说给他们听,直讲到一个个都把头深埋进被窝里去。那时也兼着《自然常识》这门课,偏是把观星、看月相等常识弄得烂熟了。

一个春意融融的上午,空气中飘荡着一丝春天才有的倦意,起点小风,教室里飘荡着点点白白的、轻柔的东西。孩子们都把好奇、探询的目光向我投过来。我合上书本。“好吧,让我们来看看它们优雅的样子吧。”有的说它们像雪花,有的说像很碎很小的棉絮。有学生向上吹了口气,那白白的东西一下子就飘得很高。我鼓励孩子们再仔细看看,“外边像棉絮,里边有个很小的黑点!”我们的目光越过窗外,看见远处几株水边的老柳。“过去人们称它们为‘柳花,宋代诗人杨万里就有‘闲看儿童捉柳花的诗句,但它真是花吗?”有人说,倒像是一粒种子。孩子们饶有兴趣地看着源源飞进教室的柳絮,有的柳絮还轻轻地挂在窗棂上、墙上,被轻风扬起。我略作停頓,朗吟道——“傍珠帘散漫,垂垂欲下,依前被、风扶起。”告诉他们,这是一首宋词中描写柳絮的句子,传神地描绘出柳絮那种极轻极柔的样子。这节课,是在教唱李叔同那首著名的《春游》歌曲中结束的:“梨花淡白菜花黄,柳花委地芥花香。莺啼陌上人归去,花外疏钟送斜阳”。孩子的视野,已经不只限于柳花,他们正在感受着整个的春天。

临川:满山开遍映山红

村小八年,后被县教委办借调,在政府办、镇教管会及新闻部门之间兜兜转转,又是八年,各种冗杂,安不下一张平静的书桌,遂再起讲台粉笔之思。是2002年冬天吧,有了一个到浙江温州乐清一所学校面试的机会。毕竟离开讲台多年,试讲似乎并不理想,倒也没有太多失落,步出学校大门的时候,往田野里望了望,竟看到庞大的轮船的身影在数百米外缓缓移动,大惊,奔去时见到田野中的河道,潮水鼓风,拍打着过往船只的船舷,鼓荡着两岸。这河流是即将汇入东海啊,觉得眼前的世界忽然阔大起来。

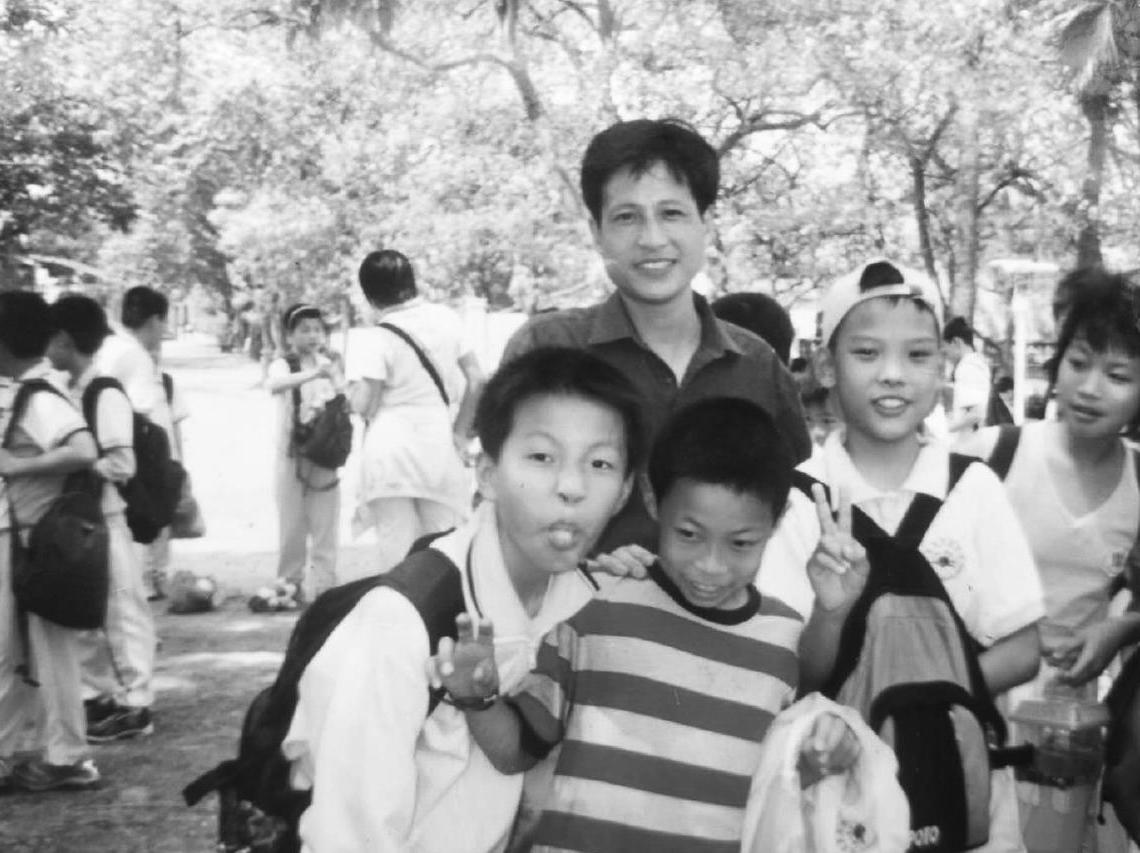

真正走出去是在次年春天。在我的私立学校生涯中,落脚的第一站却是在江西,被称为“才子之乡”的临川。校园颇多榕树,据说是老板从福建移植过来的。春天时四围山坡的映山红开得如火如荼,极有气势,这都是在襄阳的家乡所未见的。学校全寄宿,门禁森严。老师在晚修前可以有半小时出去山野里逛逛,一直记得总会有孩子们围在门内,央求老师带几束花儿回来。所以春天时,我们会把大丛猩红的野杜鹃花枝堆放在教室的角落。一个人在外边,心绪难免复杂。记得讲过一节公开课,似乎是鄙同乡孟浩然的《宿建德江》,勾起羁旅之思。中午一个人在办公室备课,往小黑板上写余光中先生的《乡愁》(作课上拓展之用),泪水就不停地漫流。公开课上也难掩情思,孩子们都想家心切,听课的老师亦多外乡人,颇多共鸣。这课后来大约也是有一些好评的,以至于上完课在饭堂晚餐时,还有个教音乐的女孩子专门跑过来说,很遗憾没听到这样的一节课。

中山:“会飞的花”

在江西半年后,终于接到来自南方的一通电话,当晚,于凌晨三点在拥挤的绿皮火车上站了九个小时,来到广东,中山,一所小区配套学校,翠景东方。学校并不大,有个小小的植物园,“麻雀虽小,五脏俱全”。在这里,我和班上孩子们有许多新鲜的发现。

“老师,蜘蛛在绿化带上做了一张网。”“我看到假山旁水池里的水葫芦开紫色花了。”“昨天我看到北斗星了!”听到孩子们这么讲,我很欣慰。“新鲜校园新发现”,是我们班上经常开展的一个活动。学校升旗台后面有四棵铁树,有两棵铁树主干正中生长出仿佛大玉米状的东西,班上有同学注意到了,大家在网上一查,正是铁树开的花啊,有个女孩子立刻想起家里老人的话,“铁树开花,哑巴说话”。春天的早上,一只刚出生不久的小黄莺被风吹落到地上,大家七手八脚地找来梯子,小心翼翼地把小黄莺送回阴香树上的鸟巢。我顺势组织学生对校园鸟类状况做了一个调查,大家惊奇地发现,在校园里竟然隐藏着黄莺、白头鹎、麻雀等四五种小鸟做的十多个鸟巢,不光在树上,就连办公室二楼空调架子后边也藏着一个鸟巢呢。

利用班上的电教平台,我和学生还投影展示过在校园里非常偶然发现的一只叫做“龙眼鸡”的美丽昆虫(同时我们在网上查到,这种昆虫还有一个好听的说法——“会飞的花”,香港政府曾专门发行过龙眼鸡的邮票)。在一次主持学校国旗下讲话时,我以《热爱校园 热爱生活》为题,谈到了我班的“发现之旅”。在结尾,我这样讲:“只要有一颗热爱生活的心,有一双善于发现的眼睛,你会感受到我们的校园是多么美好,我们的生活是多么美好。”

2006年6月,《中山日报》用了整整一个版面登了我的一篇长文《活色生香的校园》(包括“向日葵”“番薯”“花生”“龙眼鸡”“木棉飞絮”“铁树开花”等小标题),这篇文章发在报纸的科教版上,想想倒是件挺有意思的事情。

顺德:满城都是木棉花

离开翠景,也是很仓促。秋季开学前一天,被之前应聘过的顺德一所学校通知入职,当晚就要报到。匆匆地找了辆小货车,把一些家当装车,与三两同事握别,一家人在暮色中离开了中山(途中才万分抱歉地跟原学校校长请辞,生计所迫,他也只好表示了理解)。——同时,我匆匆做下这个决定,也是因为顺德的学校主任,一位有情怀的和蔼的特级教师张庆华老师,在面试时,看过我的一些文章,说了这样一句话:“像你这样在基层啃过草根有积淀的人,应该有一个更好的发挥空间。”

住处与南方四大名园之一的清晖园仅一条马路之隔。大良多木棉,木棉花开是岭南春天的标志。我自己每年都会一直关注木棉的芽苞一天天饱满,一点点绽放,直到繁花满枝,如火如荼,感受到那份来自生命深处的热烈。过完年,我在班上宣布:能看到校园木棉树开第一朵的孩子,奖励班分100分。校园游泳池旁及跑道边有木棉两株,孩子们在运动场上游戏,散步,经过木棉树下时,都不忘抬头细看一回。二月份过去了,木棉还没开。到三八节,两个绘画兴趣班的女孩子,跟美术老师一起到操场上写生的时候,看到了第一朵木棉花开,她们当时一口气冲上楼来,喘着粗气向我报告了这个消息。巧的是,我正好要上一节公开课,纪伯伦的《花之咏》,我在课堂导入的时候自然地提到了木棉初放这件事,觉得这简直是天意。班上孩子们每天都去看,去数。三两天工夫就已经数不清了,一树花光照眼,美不胜收。重要的是,这一树的花开,是在孩子们眼里一天天盼来的,对于他们有着更为特殊的意义,所以他们会更珍惜,也更感慨。

木棉花一路开,一路也在落。我曾经从香港作家叶灵风的散文里知道木棉花是旋转着落下的,像小风车一样。说给学生听,马上得到一个孩子的应和,他说有一次到木棉树下去捡足球的时候,正好看到一朵木棉花飞快地转着落地。孩子们的眼睛再次放出光芒。但等一朵木棉花落常常需要耐心。清晖园对面有一株很大的木棉树,放学回来,我都会跟女儿一块儿,在树下待一会儿。有时等老半天也看不到花落,不甘心,也只得离开。甚至有一回下雨,快十点了,一个在外边办事回来,也在树下抬头看了好久,那时路灯昏昏的,空气里还有些凉。我离开顺德后,也有孩子在QQ上给我留言说,“木棉花开了,又是一年了”,这就隐约有些人生的感概了,就像苏轼写的《东栏梨花》,“惆怅东栏一枝雪,人生看得几清明”。

在顺德的时候,还有一件小事印象颇深。我那时候发表过的一些文章,像《校园鸟雀》《木棉故事》《新鲜校园新发现》等,被用在学校的网站上。一个新入职的陌生的数学老师,偶然跟我说,“我来这所学校,是因为我在学校网站上看了你的文章,想着这个学校还有你这样的老师,应该是不会差的。”

三乡:花草逐时生

孩子读到中学时,为解决户口,从顺德再回中山,落脚在三乡小镇上,转眼又八年了。

对大自然的那份好奇的心一直都在。春天来时,老师带孩子们校园里找春天,看的多是杜鹃山茶木棉玉兰,我却跟孩子们蹲墙根扒草丛在草坪里找野花草,荠菜、大蓟、蒲公英、马樱丹和通泉草等,我觉得这些才是跟乡村,跟原版的大自然更亲近,也更有情的部分。大蓟的紫色花只如小指肚大小,形如高脚酒杯;荠菜花更小如米粒,我们老家又把它叫“地米菜”,“春在溪头荠菜花”,是春天的标志,又是能做馅包饺子的;通泉草的花更小,半片指甲不到,但花形精致复杂如飞机场,细看时,微型候机厅、专用跑道、指示灯仿佛都有。马樱丹是可看又可玩的,把状如小喇叭口的小小花朵一个插一个串联起来,做成一个漂亮的手环,更有心的女孩子把小花环拼成字,“春光”,看着多美。我们还举行了全班的吹叶笛比赛,孩子们自己找叶子,自己琢磨方法吹响,自己选评委,全员参与,吹得最响的是冠军。那个春天,在这所上万人的大校里边,习惯随手从路边摘片叶子呜呜呜吹的,多半是我班上的孩子。

我跟孩子们共同经营了一小片园子,从春到秋,种黄豆绿豆黑豆,也种花生,种芝麻,种向日葵,扦插番薯藤。当然,雨过之后,长势更好的是各路野草。孩子们看什么都开心,都长着见识呢。到秋后,还莫名地长出一大簇西瓜的藤蔓来,孩子们翻开藤蔓,真结了几只袖珍的小西瓜呢。就像我在另一篇文章中说到过的观点,这里也是片语文的园子。我们也正是在这里,跟语文书里的《祖父的园子》《父亲的菜园》重逢,跟《落花生》和《我的“长生果”》再次谋面,这不正像是时下所谓的“线上”“线下”的互动吗?

我们经营的另一块“园子”,是坚持了八年之久的“班级作文周报”,有好几年的时间,我们在这份周报上做了个小小的专栏,“校园植物志”,依时介绍校园四季植物的样貌和变化——南方草木,一年四季,都没有寂寞的时候。

也是依着这样的积淀和因缘,最近几年里,忽然跟孩子们认真地做起24节气的课程来。借着节气之名,看花看草,看鱼看鸟,涂涂画画,著文写诗。也借着节气之名,跟孩子们谈眼前风物,谈北方家乡的记忆。其间不断有过一些成绩,孩子們在广东省诗歌节上多有优异的表现,诗文发表众多,也有好几个孩子的诗被选入果麦公司所编的畅销书《孩子们的诗》一书中,甚至得到新华社、人民日报及众多明星的推荐。

2017年,《中山日报》为我开设了24节气的专栏,自己能够有机会从容地把本土的节气风物与故乡的节气往事一一道来。24篇专栏文字完成后,2018年,专栏仍旧保留着,能够从更新的角度再度表述属于自己的节气记忆,我把这当成一种特别的缘份。

离我所在的这座南方小镇不远的桥头村,难得地在工厂林立的环境里保留着大片稻田,更有多处祠堂、庙宇、村巷。为了使节气的文字更鲜活和真切,桥头村成为这几年里我最常去的地方。像作家苇岸当年在京郊昌平小营村所做过的那样,我每个节气都会在南头村外一个固定的位置,拍下田野的姿容。翻看着这些图片,看伶仃洋的风吹开南头村口那株百年的木棉,如一树云锦,花光映照着村外的汪汪白水,农人俯身插秧。恍惚觉得又回到了几千里外的襄阳老家,回到那个叫刘庄的小村落——村巷静寂,树树槐花盛开,彼时的我周末从小学校回来,步出村外,立细雨中,蛙鸣声声,白鹭翻飞,片片水田里,也正是这样一幅春耕大忙的景象。

(作者单位:广东中山市纪中三鑫双语学校)

责任编辑 李 淳