京津冀区域生态空间协同治理研究

2018-10-25王丽宫宝利

王丽 宫宝利

摘 要:京津冀三地覆盖空间污染比较严重,区域空间生态备受关注。实施京津冀包括雄安新区在内的生态优先国家战略,实质是党和国家对我国面临的传统农业文明同现代工业文明之间的脱节掣肘而做出的积极回应。京津冀区域生态空间协同治理能深化马克思主义政党对经济社会发展规律的认识,能为国家治理体系和治理能力现代化充当实践载体,能使生态资源环境的公共物品属性凸显国家治理现代化的“以人为本”。践行绿色低碳生产生活行为方式,筑守区域生态空间治理的社会基础。优化公共权力顶层设计的系统功能,强化区域生态空间协同治理的政治意蕴。完善利益互惠共享市场机制,形塑生态共融命运共同体。健全多元参与衔接机制,促进生态共享协同共治。

关键词:京津冀区域;绿色现代化;生态空间;协同治理

中图分类号:D035 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2018)05-0038-07

生态文明建设是中国共产党坚持和发展马克思主义基本原理,针对当前我国所处历史阶段、历史方位及今后努力方向所做出的重大戰略抉择,是党和国家对我国经济社会发展规律、当前主要社会矛盾变化以及新型城镇化发展过程中出现的各类新问题、新矛盾做出的时代回答。京津冀协同发展战略是我国党和政府为了应对传统经济社会发展以城市化推进为核心的工业文明困局而提出的。作为拱卫首都的生态屏障,京津冀区域生态空间协同治理的成效与可持续性潜力,能够实现区域生态空间内人、自然与社会系统的共融,对其他区域生态环境治理、生态文明建设具有引领示范效应。

一、城市化及京津冀区域生态空间的历史演进

从城市化发展的世界进程看,城市化是人类社会由传统农业文明步入现代工业文明的必经阶段。随着村落空间向现代城市空间演进,与城市化发展相伴的是人类生产方式、生活方式、思维方式、价值观念乃至社会关系结构层面的深刻变革。经历了近七十年的建设和发展尤其是四十年的改革开放后,我国的生产力、生产技术装备水平稳步提高,产业布局状况日臻完善,较好地保障了生产方式、生活方式进一步向更高水平发展。我国已经进入城市化的快速发展阶段。我国城市化快速发展的特殊之处在于这种快速发展与经济社会体制深刻转型交错,加剧了城市化进程中治理转型、治理现代化的复杂形势。

(一)从传统城市化为核心的工业文明到绿色现代化为核心的生态文明

城市化进程本身就是生产方式、生活方式聚集推动的结果,而生产方式、生活方式聚集程度、聚集方式必然会促进社会分工的专业化,以及专业化分工基础之上的重新聚类组合。“城市带”“都市圈”或者“城市群”称谓的出现便是社会分工专业化程度提高与基于专业化分工的重新聚类组合共同作用的结果。城市化集聚本身有助于资源重新配置,发挥规模效应,但也出现了粗放集聚规模的负面效应。我国农业人口占比较高,国土空间环境区域资源禀赋特质差异巨大,传统的城市化过多地关注了工业文明推进过程中各种资源要素的生产性贡献,造成了生态环境恶化、资源枯竭,给人类生产生活造成巨大冲击。

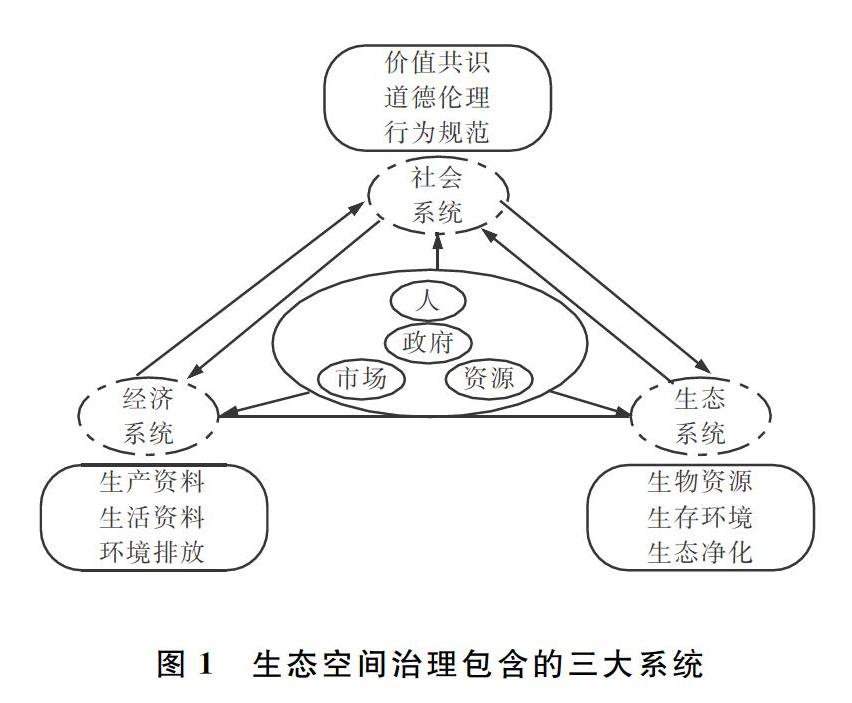

城市化与工业文明应当以“人”的生存发展和美好生活为核心与本质价值诉求,这正是我国党和政府新型城镇化提出的主要时代背景和实践目标。新型城镇化必然要求在生态层面珍惜和合理利用地球上的生态资源,科学保护资源生物多样性及资源环境本身,尊重客观社会发展阶段性规律和经济规律,综合发挥经济、社会和生态三大系统功能的最大公约数(参见图1)。以推进工业文明为核心的城市化应当是基于综合考虑资源环境综合承载力的生态城镇化或城市化。而生态城市化是城市化发展的必然趋势与生态文明建设过程的深度融合[1]。“着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展”,集约高效利用资源能源,控制温室气体的排放,提高居民的生态文明意识,是新型城镇化不可忽视的重要内容,也是推进新型城镇化的重要保障和内生动力[2]。

(二)京津冀区域生态空间协同与北京非首都功能的疏解

不同区域生态空间治理过程中存在着政府失灵、市场失灵和志愿失灵的可能性,如何规避失灵、减少伤害,形成京津冀三地整体综合协同治理的合力是推进京津冀协同发展生态优先战略必须正视的问题。要更好地理解和思考当代中国社会发展的实践问题、中国特色社会主义建设发展的历史阶段性及深化拓展,更有针对性的现代化治理策略应当明确和突出历史唯物主义的“空间”维度,更有成效地找到历史唯物主义和辩证唯物主义世界观、方法论在当代中国国家治理现代化过程中的逻辑演进和实践契合点。可以说,京津冀都市圈空间协同发展理念的提出本身就是以习近平为核心的党中央坚持运用马克思主义思考和解决中国现阶段城市化发展、疏解北京非首都功能、优化区域空间功能布局的集中体现,为马克思主义在当代中国建设和发展实践做出了新的诠释。

由于河北、北京和天津地理位置、空间区位上的毗邻,三地之间的行政区划范围及辖制关系也不断调整,尤其是改革开放以来我国步入了正常城市化发展的轨道后这种调整合作更趋频繁。学界对京津冀城市化发展的关注由来已久,京津冀组团先后经历了“京津唐城市带”“京津冀都市圈”“京津冀城市群”等不同称谓阶段。而首次提出京津冀协同发展是习近平在2014年2月26日主持召开的座谈会上,明确了京津冀协同发展的重大区域发展战略,

并将其作为生态文明建设试验的示范区,积极探寻人口、资源、经济、社会和生态优势互补、节约集约的发展路子。2015年4月30日,中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》;同年12月底,国家发改委发布的《京津冀协同发展生态环境保护规划》进一步从国家层面明确了在京津冀协同发展

过程中把生态环境保护协同治理作为突破口,要有序疏解北京非首都功能,坚持生态优先战略,通过高生态标准要求以生态修复更新与生态环境保护治理拓展首都都市圈的区域生态空间,并逐渐建设成生态文明建设的示范区。2016年2月印发实施的《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》成为全国第一个跨省市的区域空间发展规划,从空间发展规划层面进一步增强了三地经济社会发展的整体性和协同性;同年7月,国家林业局又组织北京、天津、河北三省市签订《共同推进京津冀协同发展林业生态率先突破框架协议》,明确了“十三五”时期京津冀区域生态空间协同治理的具体目标、业务领域、工作重点及协作机制搭建等。雄安新区2017年4月1日被中共中央、国务院明确为继深圳、浦东之后的又一国家级战略新区。2018年4月14日,中共中央、国务院批复的《河北雄安新区规划纲要》要求围绕疏解北京非首都功能与雄安新区的承接转化等走生态环境节约集约发展的道路,这为生态文明建设、区域生态空间协同治理树立了标杆,为京津冀组团发展奠定了具有凝聚力的协作平台,促使京津冀三地的交往、交流、协作与对接进入了新的合作发展阶段,上升到新的水平。

二、生态空间协同治理的价值逻辑:走向现代化的国家治理

京津冀区域生态空间协同治理除具有一般意义上的生态空间协同治理特性外,还突出了京津冀区域空间特征与跨区划生态空间协同治理的价值逻辑。

(一)马克思主义政党对经济社会发展规律认识的深化

历史唯物主义和辩证唯物主义世界观、方法论在中国共产党治国理政思想体系中长期处于基础性、原则性、根本性的指针地位。在纪念马克思诞辰200周年纪念大会讲话中,习近平系统地论述和强调当前坚持并运用历史唯物主义和辩证唯物主义世界观、方法论的时代价值,从当代中国社会发展的实践、历史阶段性、主要矛盾变化谋划“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略,突出强调要把调整社会关系(主要是生产关系)激发生产力活力作为治国理政工具的优先选项。生产关系和生产力之间的作用形式、作用形态、作用机理的变革或者说现代化,包含基于人类生产、生活实践与大自然生态关系的重新聚类组合的协调与优化。换言之,绿色生态也是鲜活生产力,是国家治理现代化取向。绿色生态是生产力,是马克思历史唯物主义和辩证唯物主义世界观、方法论在当代中国发展问题上的运用和深化,是当代中国发展的马克思主义。

生态空间协同治理是党和国家对人类文明空间历史形态演进与更替规律做出的“中国式”解答。从世界人类文明发展的历史演进规律看,文明形态总是比较集中地表现为不同历史阶段的特定生产力水平,以及由该范畴生产力水平建构的以生产关系为核心的社会关系实践形态。而这种社会关系实践形态的历史更替与再生产,又成为特定历史阶段国家治理的重要对象范畴,构成了特定社会发展阶段社会主要矛盾演进更替最主要的驱动力。从建设发展的不同历史阶段实践看,我国最初经历了“以经济建设为中心”解决全国人民温饱难题的城市化打基础阶段;之后进入“物质文明”和“精神文明”都要抓、都要硬的齐抓并举阶段,并以此为基础形成了政治建设、经济建设、文化建设“三位一体”建设格局;伴随社会问题不断涌现,越来越多的民生问题进入社会议题,社会建设、社会管理、社会治理又成了新世纪以来党和国家治理必须要面对的重大政治议题,十七大首次明确政治建设、经济建设、文化建设和社会建设“四位一体”总体架构;随着资源压力、人口老龄化及环境承载力等日益成为阻滞经济社会可持续发展的要素,生态治理进入党和国家治理的议事日程,党的十八大报告首次明确了由“四位一体”拓展为“五位一体”的总体布局。至此,生态文明建设与政治建设、经济建设、文化建设和社会建设共同构筑起了我国经济社会发展的总体战略布局。而在区域治理的政策定位中,一体化治理的目标诉求偏于理想化,在操作中难度很大,而协同治理的目标定位更切合实际,行动路径也更具操作性[3] 。

(二)生态空间协同治理是国家治理体系和治理能力现代化的重要载体

区域生态空间协同治理是生态文明建设的重要组成部分,是生态文明建设在区域空间层面的具体实践。京津冀作为国家级发展战略组团,与以浦东新区为核心的长三角、以深圳为核心的珠三角城市带发展的背景及动因具有明显差异:长三角和珠三角都是比较典型的经济驅动战略,最终形成规模效应;而京津冀协同发展是我国北方围绕非首都功能的疏解和各种要素资源的重新流动配置、空间布局优化。这种疏解本身就是对城市资源环境承载力规律的尊重,遵循了城市生态可持续发展的理念。京津冀是我国北方污染比较严重的地区,沙尘暴、雾霾、大气污染等明显高于其他地区,加上北京人口规模庞大、城市交通拥堵、淡水资源短缺等造成的城市环境资源压力难题,都使北京非首都功能疏解成为京津冀三地协同发展命题需要考虑的重要变量。优化京津冀之间的公共资源和产业资源配置,形成分工合作、优势互补、协同发展的格局[4] 。

区域生态空间协同治理是国家先行先试发展战略在京津冀区域发展层面的规划定位,而“雄安新区”提供了实践协同平台。我国传统城市化造成的生产、生活层面的种种困局使以人为核心的新型城镇化理念更加深入人心,与生活质量密切相关的生态环境质量越来越多地受到人们重视,京津冀协同发展尤其是雄安新区建设规划明确了生态优先、绿色发展原则框架。为响应和践行生态优先、绿色发展原则框架,各行各业发展的各个环节都开始对照雄安生态先行标准,通过生态先行实践转变生产、生活方式,最终实现绿色可持续发展。如由京津冀三地政府共同参与起草的《共同推进京津冀协同发展林业生态率先突破框架协议》提出,到2020年,京津冀区域森林覆盖率达到并稳定在35%以上,森林面积达到11415万亩,森林蓄积量达到2亿立方米,湿地面积达到1890

万亩[5] 。

(三)生态资源空间的公共物品属性凸显了国家治理现代化的“以人为本”

生态资源环境治理具有比较典型的公共物品属性,也具有公共物品属性社会功用的外部性。区域生态空间协同治理关注由生态资源及其存在环境的公共性所引申出来的正外部性的保持和负外部性的矫治。区域生态空间协同治理为公共服务的“外部性”溢出赋予了新的发展性内涵,是以人为本、以人为核心的城市化策略的具体实践。从结构属性看,生态环境是一种公共物品和公共资源,具有不可分割的特点,对于生态环境的产权特别是跨区域生态环境的产权很难界定,即使要科学界定,其成本也极为高昂,几乎不可能实现[6] 。

区域生态空间协同治理涉及主体众多,涵盖了政府、企业、公众和社会力量,而且这些主体成分构成及分布属地区域又极为复杂。以政府为例,京津冀三方同为省一级政府建制,虽然成立了由国务院副总理任组长的京津冀协同发展领导小组及办公室,但领导小组及办公室目前只是临时协调机构,其他形式的联席会则是形式意义大于实际功能的发挥。作为公共权力代表的政府所构成的纵横交错的组织网络非常庞杂,在这种框架结构下协调合作进而协同的难度可想而知。而生态资源往往又横跨许多分属不同行政区划政府的地域空间,

生态资源环境治理作为公共物品如何真正做到兼顾效率与公平,真正把以人为本、以人为核心落到实处,考验国家、区域的综合治理能力水平。

居于省级政府之上的临时性协调机构很容易促成不同地域之间就某项公共事务治理的运动式协同。运动式协同治理的行动效率无疑是高的,

但生态空间治理有自身的时间延续性,许多问题并不是仅凭搞几次运动就能根治。过去很长一段时间,我们擅长“运动式协同”,如曾经短暂出现过的“阅兵蓝”“两会蓝”等。实际上,“运动式协同”既不能保障公共物品治理的以人为本,也不符合国家和地区的长远发展利益。从经济社会长远有序运行及绿色发展看,迫切需要在区域生态空间协同治理进程中明确以人为本、以人为核心的价值理念定位。

三、京津冀区域生态空间协同治理的实践理路

(一)践行绿色低碳行为方式,筑牢区域生态空间协同治理的社会基础

无论是新型城镇化发展,还是现代工业文明对传统农业文明生存空间的挤压,作为生产关系中最活跃的行为主体——“人”都起着关键性决定作用。同样一种产品生产、商品消费行为,不同价值理念和行为习惯的人会造成两种截然不同的后果。如世界杯期间,虽然日本队输了球赛,但日本球迷赛后捡拾赛场垃圾的行为为日本国民的文明素养赢得了世界赞誉。毫无疑问,捡拾垃圾是一种简单的行为,任何国家、地区的任何一个具有正常行为能力的人都能够完成捡拾垃圾这一简单行为,而恰恰是这一人人能够胜任的简单行为展现了一个地方整体文明素养。这也正是我们在生态文明价值取向的新型城镇化过程中要思考和讨论的。以人为核心的绿色和谐发展,应凝聚绿色发展、和谐共融生态命运共同体的价值共识,培育尊重公共空间、热爱公共生活、遵守公共空间的行为规范,涵化各类社会主体的生态文明素养,践行绿色低碳生产生活行为方式,从而筑牢京津冀区域生态空间协同治理的社会基础。具体来说,政府作为稀有社会资源的掌控者与调配者,分属于不同行政区划政府行为体,京津冀三地省级区划以及下辖的行政区划管辖主体都应当树立生态命运共同体绿色发展和谐共融的价值理念,在生态空间协同治理过程中积极参与、有效互动,打破固有的“一亩三分地”的狭隘区划观念,贯通生态协同的上游、中游和下游各个环节,形成整体治理效能。企业作为市场中最活跃的法人主体应当在工艺设计、材料选配、市场偏好预测、产品生产、消费缓解流通等领域充分重视并遵循绿色、低碳、清洁、循环、可持续的行为准则,承担在经济社会发展尤其是生态文明建设中的社会责任,树立绿色生态就是最大生产力的发展价值取向。社会公众及社会组织作为基层生态资源环境治理中规模最庞大的行为体,其日常生产生活行为习惯会对生态资源环境治理产生重大影响,有时甚至是决定性的。政府主导模式的治理与企业产能调整主导模式都有一个共同的消费群体就是社会组织及公众,只有公众在内的广大社会力量认可、买账,政府主导模式和企业市场主导模式的治理才是有效的。因此,无论从治理的服务对象,还是从服务治理目标达成看,如果社会这个环节的价值共识凝聚、公共精神培育做好做足了,那么整个社会生态文明素养的社会基础就稳固了,就能彰显和保障以生态文明建设为导向的新型城镇化“人”的主体地位。

(二)优化公共权力顶层设计的系统功能,突出区域生态空间协同治理的政治意蕴

京津冀分属三个不同行政区划管辖范围,北京、天津和河北三地生态资源的空间分布完全独立地分属于同一个行政辖制区划的可能性很小,更常见的是分属于不同行政区划,如滦河、海河以及潘家口水库、白洋淀、官厅水库、于桥水库等多条保障京津饮用水源的流通河道及蓄水库都是这种情况。不同行政区划的行政层级还可能不完全对等,这种纵向垂直层级横向区划辖制职能分属正是京津冀区域生态空间协同治理的独特之处。此外,由于雄安新区生态优先疏解北京非首都功能国家战略的实施,京津冀区域生态空间协同治理既要考虑整體三地的协同,又要考虑各自地方生态资源保护治理与经济社会发展的同步。当地方经济社会发展利益同京津冀整体协同发展利益产生冲突甚至矛盾时,协调基础上的协同便至关重要。强化协调意识需要治理主体根植于系统规划和整体布局的考量,综合运用多种途径和手段修正并妥善地处理各种关系,依托协调手段使跨界、跨部门的竞争行为向合作行为转化[7] 。就京津冀区域生态空间协同治理而言,优化公共权力的顶层设计的系统功能需要突出国家顶层设计定位对地方经济社会发展规划定位的引领性、指导性和纲领性,京津冀三地政府要精准对接国家顶层设计定位,结合顶层设计同本地经济社会发展水平实际细化落实。充分发挥好京津冀协同发展领导小组和办公室的统领整合功能,以及三地相关行政首长联席会的信息沟通、协调合作作用。确保治理运行的动态过程在跨界协作中形成一种“程序性协同机制”,内容应当包含行动者的策略以及互动关系等[8]。除对接国家顶层发展战略规划外,三地应当依托各自经济社会发展水平实际情况主动参与融入京津冀跨区划生态空间协同治理,秉持绿色生态就是生产力的科学发展观,树立作为人类生产生活依托的生态资源环境问题就是政治主体责任的担当意识,就共同面临的资源环境事务进行磋商协调,形成三地合作共治的合力。此外,还应当完善生态立法,健全生态协同保护治理制度建设,强化生态责任审计追究在地方考核、官员任期考核中的标杆作用。

(三)通过完善利益互惠共享市场机制,形塑生态共融命运共同体

京津冀作为长三角、珠三角之后城市化发展的第三极,从国家战略定位看,是要打造成最具发展潜力、最具活力的城市连绵带,而天津、河北为拱卫首都北京的生态屏障,尤其是河北这种生态屏障保障、生态资源涵养保障的地位更突出,基本上北京、天津需要的淡水资源都要流经河北,这样就使河北生态资源环境治理责任更大。协调好京津冀三地生态协同与经济社会发展的关系在于处理好分属于三个不同省级区划地方的涵养保护生态同精准脱贫导向的经济社会发展之间的矛盾。三地经济社会发展水平差异突出,北京、天津要明显好于河北,而河北为了更好地发挥生态涵养保护保障的拱卫功能关停了许多高能耗、高污染产业,在饮用水源流域周边出现了许多因生态保护致贫的地区,怎么平衡、怎么补偿、怎么互补互惠,这是京津冀协同治理顶层规划设计必须要考虑的问题。从环境污染治理投资额占GDP的比重看,北京市为1.31%,天津市为1.55%,而河北省为2.54%,河北省的生态治理负担要明显高于其他两个省份[9] 。在一定程度上说,雄安新区选址河北是对河北多年生态涵养保护贡献的一种回馈,而且作为北京非首都功能疏解的主要承接中心国家战略规划中早就明确了生态优先的原则。从雄安新区生态优先国家战略治理架构设计看,雄安新区的治理架构是最高价值、现实价值和基础价值的融合体,是基于合作治理的价值层面和工具层面融合而成的复合体[10]。具体到京津冀跨区划生态空间协同治理的市场协同层面,应当建立健全在生态共建共治共享、利益互惠基础之上的三地之间生态补偿及财政转移支付制度,从整体性视野统筹三地生态资源产权交易配置架构,逐步建立完善排污权交易市场,促进跨三地区划空间的金融、资金、技术、教育、就业及其他基本公共服务优先扶持,帮助生态涵养保护地区致贫人口发展。在京津冀协同发展进程中,为有序疏解北京非首都功能、优化提升首都功能、缩小京津冀发展差距、优化经济结构和空间结构,必须正确处理好追求经济效率和社会公平两大目标的关系[11]。

(四)健全多元参与衔接机制,促进生态共享协同共治

京津冀区域生态资源环境本身包含了大气、河道水源、森林、土地以及各类生物资源,而区划的跨界性又使这些生态资源的产权归属、管理主体具有多样主体性。京津冀区域生态空间协同治理无论是面临的生态资源本身的多样性,还是产权管理主体的多元性都决定了治理主体必然是多元参与,多主体、多机构、多部门相互衔接。除传统的政府、企业、社会公众三类常见的主体参与生态空间协同治理外,还应当包括一些生态型专业组织行业协会、现代智库等。要想形成多元主体协同参与共建共治共享的生态治理格局,必须建立健全多元主体参与衔接机制。借鉴协商民主的理念和模式,

作为涉及公众生产生活诸多层面的生态利益、生态权益的生态空间治理理应走“大家的事情大家商量着办”的路子。协商民主理念下的区域生态空间协同治理民主内涵应当包括公民的生态权利平等、生态机会平等和生态利益公平,公平配置生态资源,公平承担生态建设成本[12]。首先,应当建立健全信息披露、信息沟通机制,真正做到生态资源管理事项、治理过程透明公开。其次,应当重视专家学者等高端专业智库在生态空间协同治理上的话语权建设,包括我国人口政策调整、户籍制度改革在内的政府政策重大改革实践证明专业智库是辅助政府治理决策的重要咨政形式。再次,重视和利用现代信息遥感技术,通过大数据驱动助力产业主导功能区的规划升级,监测资源动态变动情况,服务生态空间协同治理目标。最后,建立健全三地联动的生态责任审计、监督、问责、责任追究机制,确保绿色低碳和谐发展目标能够达成。

参考文献:

[1]包庆德,梁博.关于京津冀协同发展进程的生态维度考量[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2018,(3).

[2]包双叶.论新型城镇化与生态文明建设的协同发展[J].求实,2014,(8).

[3]杨宏山,石晋昕.从一体化走向协同治理:京津冀区域发展的政策变迁[J].上海行政学院学报,2018,(1).

[4]马晓河.从国家战略层面推进京津冀一体化发展[J].国家行政学院学报,2014,(4).

[5]北京市园林绿化局. 《共同推进京津冀协同发展林业生态率先突破框架协议》解读[J].前线,2017,(3).

[6]丁国和.基于協同视角的区域生态治理逻辑[J].中共南京市委党校学报,2014,(5).

[7]赵新峰,王浦劬.京津冀协同发展背景下雄安新区治理理念的变革与重塑[J].行政论坛,2018,(2).

[8]刘祺.基于“结构一过程一领导”分析框架的跨界治理研究[J].国家行政学院学报,2018,(2).

[9]王家庭,曹清峰.京津冀区域生态协同治理:由政府行为与市场机制引申[J].改革,2014,(5).

[10]赵新峰.京津冀协同发展背景下雄安新区新型治理架构探析[J].中国行政管理,2017,(10).

[11]毛汉英.京津冀协同发展的机制创新与区域政策研究[J].地理科学进展,2017,(1).

[12]罗贤宇. “美丽福建”视域下生态文明建设协同治理探析[J].福建论坛(人文社会科学版),2017,(2).

[责任编辑:张英秀]

Abstract:More and more social attention has been put on ecological space of Beijing-Tianjin-Hebei, which is one of the most serious areas as ecological overload and environmental pollution. The implementation of eco-priority national strategies in Beijing-Tianjin-Hebei including Xiongan New Area is a positive response from the party and the state to the disconnection between the traditional agricultural civilization and modern industrial civilization in essence. Collaborative governance of ecological space prompts Marxist political parties to understand the economic and social development laws, the national management system and management ability of modern practical carrier, ecological resources and environment of public goods attribute highlights the national management modernization. It should be strengthened to practice green low carbon production and living behaviors, consolidate the social basis of regional ecological space, optimize the top design of public power system to strengthen the regional ecological space political implication of the cooperative governance to perfect the market mechanism through shared reciprocity, to shape ecological harmony community of fate, improve the mechanism of multiple participation in cohesion, and encourage public participation.

Key words:Beijing-Tianjin-Hebei Region, Green Modernization, Ecological Space, Collaborative Governance