生物固定床处理混凝后乳化液出水

2018-10-24张笑维费洪剑费庆志

张笑维,许 芝,费洪剑,费庆志

(大连交通大学 环境与化学工程学院,辽宁 大连 116028)

1 前 言

乳化液在机械加工过程中普遍作为加工剂,冷却循环剂和润滑剂,在其使用过程中会腐败变质,产生大量的乳化液废水[1]。乳化液废水的特点是具有高COD,如未经过处理而直接排放会严重污染水体,近年来,由于水体污染愈加严重,水污染治理的研究措施需求迫切。生物接触氧化法是一种经济、高效的处理措施,具有很高的研究价值[2~4]。

生物接触氧化法处理技术是一种介于活性污泥法及生物滤池之间的生物处理技术[5],由于曝气,在池内形成固、液、气三相共存的体系,有利于氧的转移,形成较为稳定的食物链,生物活性较高,可接受较高的有机负荷[6-7],并且填料表面积大,生物膜发展的各个阶段同时存在,好氧菌与厌氧菌以循环交替的方式存在[8],适用于乳化液废水。生物接触氧化法能对乳化液中的COD及有机物进行有效的去除[9],同时能对氨氮和磷进行有效的去除。而乳化液废水大都存在着可生化性较差的现象,限制了生物接触氧化法对乳化液废水的处理效率,故使用生物调节方法提高乳化液废水可生化性意义重大。

本研究采用直流式固定床生物接触氧化法,生物载体为聚氨酯填料,以混凝后乳化液出水为研究对象,在生物膜培养及驯化前提下,依次确定最佳停留时间、最佳填料投配率,最佳悬浮污泥浓度、最佳生物调剂种类及使用量,通过调节剂提高乳化液废水的可生化性,提高处理效率,优化处理工艺,最终使出水达到《污水排入城镇下水道控制项目限值》(GB/T 31962-2015)C级标准[10]。

2 实验方法

2.1 原水参数

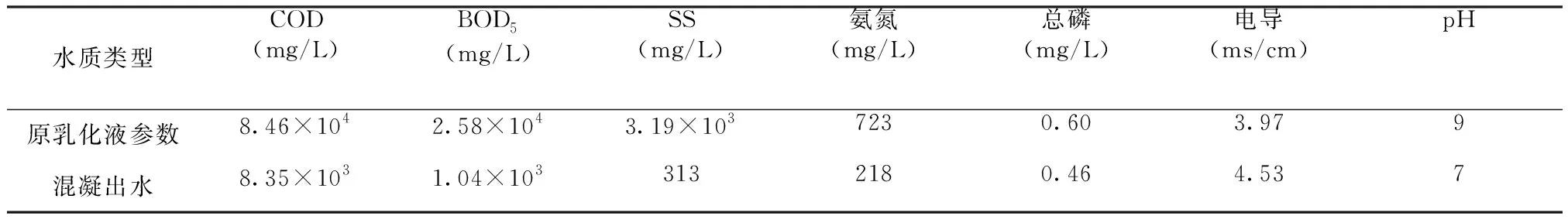

乳化液取自大连开发区某工厂,为O/W型乳化液。其表面有黑色浮油,乳化液呈乳黄色,有轻微油脂气味,在使用混凝剂硫酸铝最佳投加量3.76 g/L,絮凝剂阴离子PAM最佳投加量0.08 g/L,最佳pH 6.5进行初步混凝后,获得澄清的黄色乳化液废水,乳化液原水及混凝后出水指标见表1。

表1 原乳化液及混凝后出水参数Tab.1 Water quality of raw emulsion and emulsion wastewater after coagulation

混凝后的出水BOD/COD=0.124(<0.3),废水的可生化性较差,这为生化处理带来了的难度。

2.2 实验方法与主要仪器

主要仪器:KDB-ⅢCOD消解仪、98-2磁力搅拌器、CP214电子天平、DGG-9070A型电热恒温鼓风干燥箱、pHS-25实验室pH计、DDS-11A数显电导率仪、5000可见分光光度计、SPX-250BS-Ⅱ生化培养箱、JPB-607A便携式溶解氧测定仪。

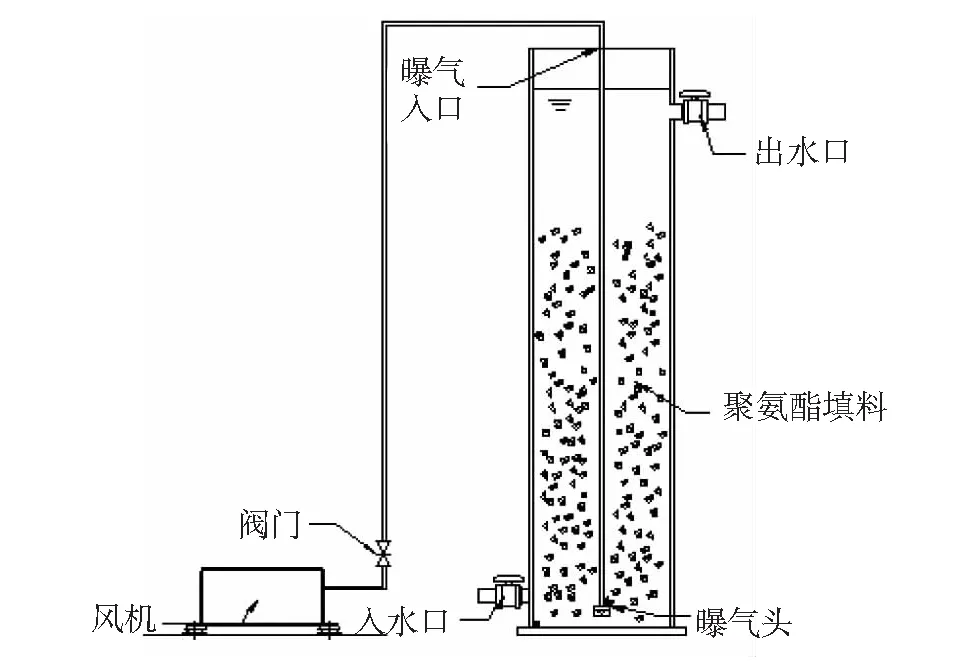

生物接触氧化法:本实验采用单级直流式接触氧化池,将曝气头固定在池底。模拟装置采用PVC容器(如图1所示),高860 mm,有效高度780 mm,直径110 mm,有效体积约为7 L,间歇进水体积3.5 L,采用连续曝气间歇运行方式,由于工程上实际产生的水量较少,批次试验相较于连续流实验会对实际产生更好的指导意义。生物填料是直接影响生物接触氧化工艺的重要因素[11],本实验采用大孔聚氨酯固定床填料,因为其含有较大的比表面积,对于生物膜有较强的附着能力,微生物可以在填料上自由生长,聚氨酯填料还有着经济和孔隙率高等优点。实验温度为室温,控制风机流量使得曝气溶解氧含量(装置中心测量)约为5 mg/L。

分析方法:COD:重铬酸钾法、BOD5:微生物传感器快速测定法、氨氮:纳氏试剂分光光度法、磷:钼锑抗分光光度法、电导:数显电导率仪、pH:pH计、SS:重量法、溶解氧:溶解氧测定仪、污泥浓度:重量法。分析方法均取自《水和废水监测分析方法》(第四版)[12]。

图1 直流式固定床反应器装置Fig.1 Straight-flow fixed bed reactor device

3 结果与讨论

3.1 生物驯化过程

生物膜培养驯化方式[13]:将取自污水厂的污泥放入盛有填料的生物接触氧化装置内加入生活污水闷曝两天,两天后污泥逐渐变为黄褐色,填料外侧有生物膜出现并变厚,将进行稀释的COD约为2 800 mg/L乳化液混凝出水流入生物接触氧化装置内,进行连续曝气,每日跟踪测定COD的变化。经过12天的反应,装置内的COD基本稳定,此时提高进水浓度,采用稀释后进水COD约5 000 mg/L的乳化液混凝出水进行第二次的驯化,又经过8天,出水基本稳定。

起始阶段由于废水的毒害作用,给生物带来了一定的冲击负荷,导致低浓度驯化时间较长,经过初步微生物筛选,并随着水中营养物质的供给,使得微生物活性增强,在高浓度驯化过程中驯化时间缩短。

3.2 系统的运行

3.2.1 最佳停留时间

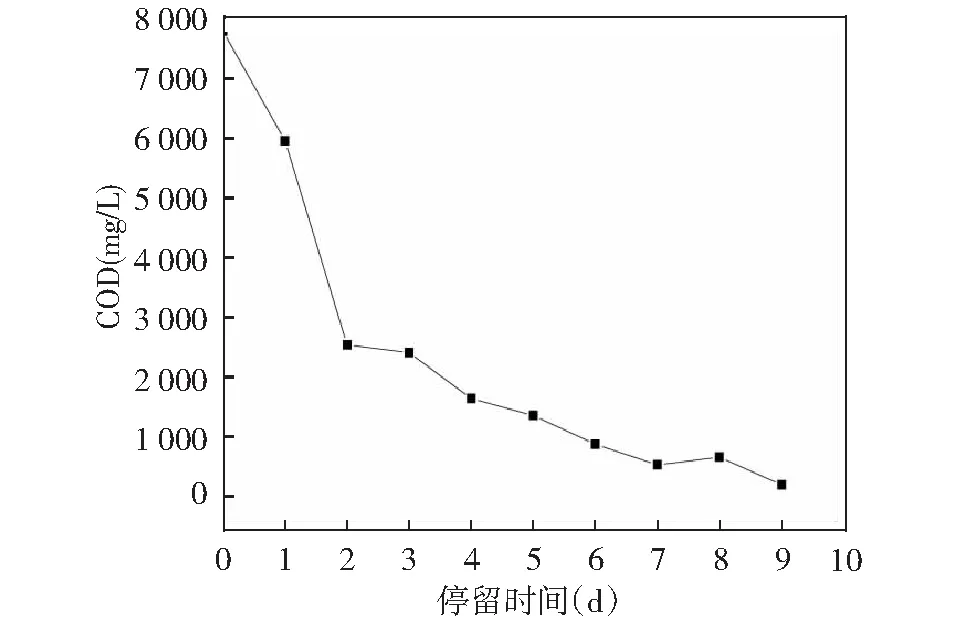

以乳化液混凝出水为研究对象,在经过污泥驯化及填料挂膜的装置中持续曝气,每日测定出水口静置30 min水样COD,以COD<500 mg/L(《污水排入城镇下水道控制项目限值》(GB/T 31962-2015)A级标准),确定反应周期,同时设置空白实验,测定曝气对于COD的吹脱去除情况,最佳停留时间结果如图2所示。

图2 最佳停留时间Fig.2 Optimal residence time

由图2可以看出COD在第9天时满足出水要求。在前2天由于水中BOD含量较高,对应COD去除明显,由于3~4天时BOD的减少导致相应COD的去除平缓,在5~9天时达到相对稳定。反应初期系统会产生大量泡沫,其主要成分为表面活性剂,反应中后期泡沫减少直至消失,说明对于表面活性剂的处理也达到预期。经过9天曝气吹脱空白实验,曝气吹脱的COD去除率为3.7%,空白实验时的泡沫状况未见减少。由于该上清液的B/C(0.124)小于0.3,可生化性较差,导致停留时间过长。

3.2.2 最佳填料投配率

合理的填料投配率旨在减少空间障碍,为微生物培养提供广阔的代谢增殖空间,可使污水、空气、微生物得到充分接触交换,生物膜能保持良好的活性和空隙可变性,不致粘连成团,且可以附着足够的微生物。设置相同停留时间为9天,设置反应器中填料的投配率分别为20%、30%、40%、50%、60%,控制进水COD相近,通过测量不同组COD,得到如图3所示变化规律。

图3 最佳填料投配率Fig.3 The optimal dosage

由图3可以看出,进水COD浓度相近的情况下,填料投配率在50%~60%时有着较好的去除效率,在填料投配率低于50%时由于所占微生物相对较少,生物膜作用相对不明显,在填料投配率30%时初期处理效果较好,可实际后期处理效果不如50%,分析造成这种差异的主要原因由于填料上生物膜数量不同。在填料投配率超过60%时前四天COD去除更为明显,由于生物膜逐渐变厚后期会影响氧的传质,导致在第4天后去除效果减弱,最终去除效果与50%相似。综合考虑经济因素与处理效果,设置最佳填料投配率为50%。此时的聚氨酯填料的生物膜量为3 025mg/L。

3.2.3 最佳悬浮污泥浓度

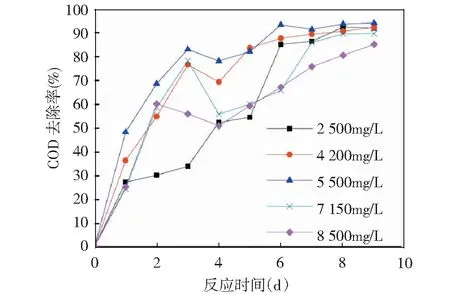

设置相同停留时间为9天,填料投配率50%情况下,在进水COD相近时分别改变装置的悬浮污泥浓度2 500 mg/L、4 200 mg/L、5 500 mg/L、7 150 mg/L、8 500 mg/L,通过每天测量不同组分COD,得到如图4所示变化规律。

图4 最佳悬浮污泥浓度Fig.4 The optimal suspended sludge concentration

从图4看出在进水COD浓度相近情况下,悬浮污泥浓度在5 500 mg/L时有着较强较且稳定的去除率,悬浮污泥浓度过高时,会与曝气产生的表面活性剂泡沫结合阻碍氧的传递导致去除率的下降,污泥浓度较低时不满足足够的生物量,故最佳污泥浓度在55 00 mg/L。

3.2.4 生物调节剂优化

3.2.4.1 生物调节剂的选择

针对混凝出水可生化性较差(B/C=0.124)状况,选择3种自行研制的生物调节剂来提高其可生化性。生物调节剂特点是高BOD,在投加过程中可有效提高废水的可生化性,易被生物降解,无毒害作用,在提高BOD的同时由于外加了碳源,更加有益于氨氮的去除与转化。加入生物调节剂的同时使微生物产生了共代谢作用,微生物在调节剂生长基质的诱导下所产生了降解难生化物质的关键酶,通过繁殖细胞对非生长基质的降解作用,以及生长基质被完全消耗时,处于内源呼吸状态的细胞对非生长基质的转化,促进对难降解有机物的降解。本实验分别对于3种不同类型生物调节剂进行试验,调节剂1的主要成分为生物类蛋白,调节剂2的主要成分为植物类型蛋白,调节剂3的主要成分为小分子醇类。将调节剂分别与混凝出水混合,投加量均设置体积占比10%,控制停留时间9天、填料投配率50%、悬浮污泥浓度5 500 mg/L、进行连续曝气测定其生化过程COD去除效果。各调节剂参数及与乳化液废水混合参数见表2、表3所示,加入调节剂的乳化液废水处理结果见表4所示。

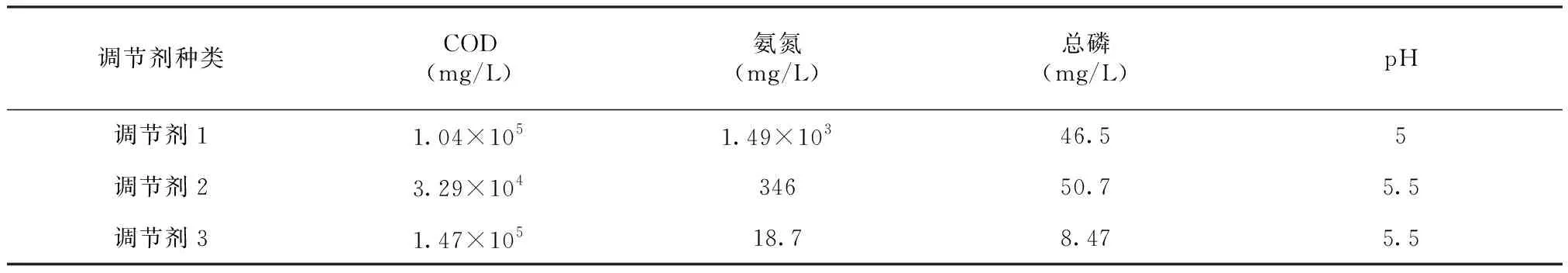

表2 不同调节剂参数Tab.2 Parameters of different regulator

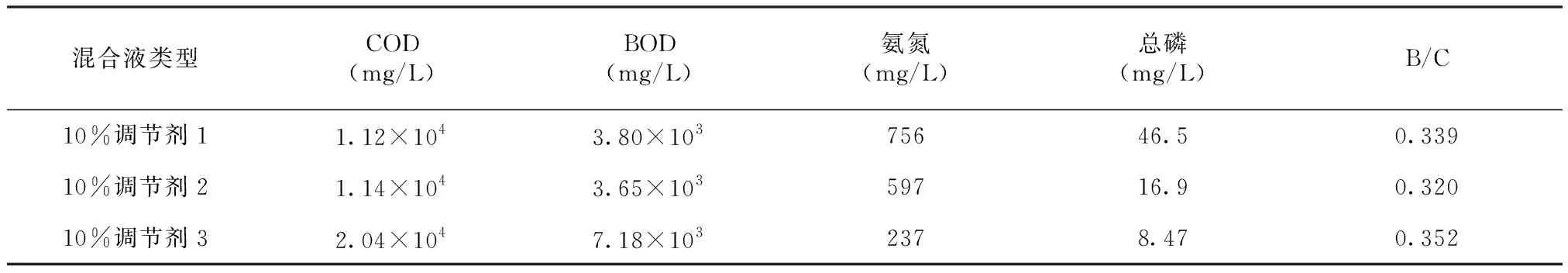

表3 不同调节剂与上清液混合参数Tab.3 Mixing parameters for different regulators and supernatants

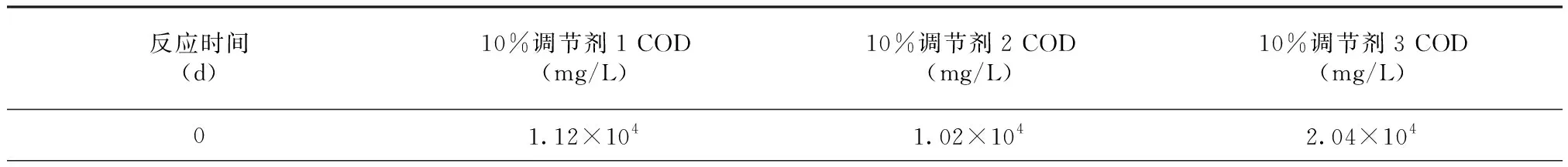

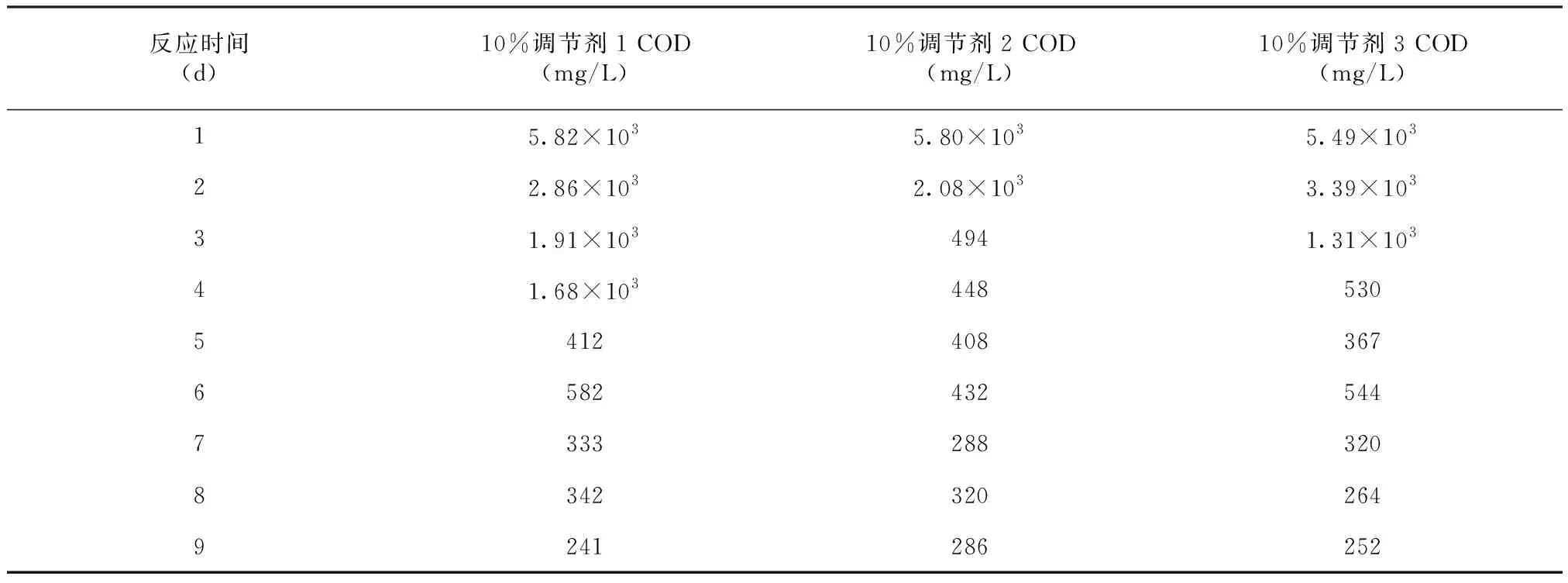

表4 不同生物调节剂处理效果实验Tab.4 Different biological regulator effect experiment

续表4

反应时间(d)10%调节剂1 COD(mg/L)10%调节剂2 COD(mg/L)10%调节剂3 COD(mg/L)15.82×1035.80×1035.49×10322.86×1032.08×1033.39×10331.91×1034941.31×10341.68×10344853054124083676582432544733328832083423202649241286252

由表4可以看出3种生物调节剂对于可生化性的提高帮助很大,加入生物调节剂提高了一定的进水负荷,由于其成分完全可以被生物利用分解,故对于生化过程有明显的促进作用。其中生物调节剂3与混凝出水混合液B/C最高,变化趋势最明显,且调节剂1、2会引入过高的氨氮,因此最终选择调节剂3。

3.2.4.2 生物调节剂的最佳用量

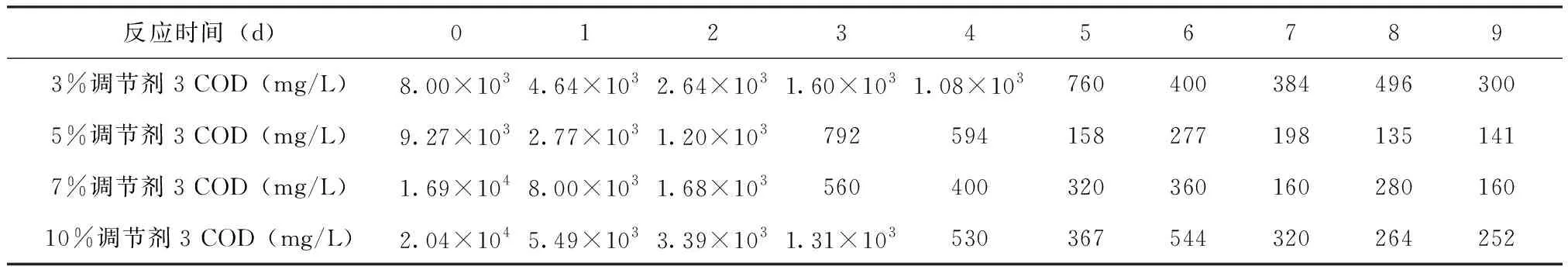

在确定选择生物调节剂3状况下优化最佳投加用量,分别设置对照实验3%、5%和7%生物调节剂3与原水混合,其COD变化规律如表5所示。

表5 生物调节剂3使用量与COD变化Tab.5 Variation of COD concentrations under different Biological Regulator 3 dosage

由表5可知,在生物调节剂含量在5%~7%左右是到达COD去除相对稳定和时间较短的区间。由于生物调节剂3含有一定量的醇类,在水解后产生酸,当调节剂的含量过高时酸的含量在初期会对硝化细菌的活性产生一定的抑制作用,影响出水氨氮并会使出水pH变小,而调节剂含量过少时则不能提供足够BOD。综上可知,在确定生物调节剂3情况下,其最佳使用量为2.97×10-3kgBOD/L(相当于体积占比5%),此时混合液BOD为3400 mg/L,B/C=0.367,可生化性较好。在使用调节剂后,达到相同的COD出水停留时间缩短至5天。

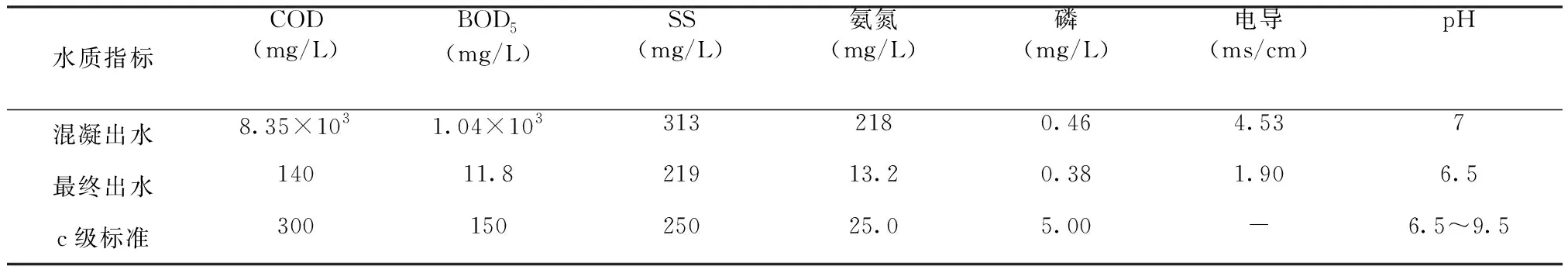

混凝出水在以上最优最佳条件下加入5%的生物调节剂3,出水标准达到《污水排入城镇下水道控制项目限值》(GB/T 31962-2015)C级标准,最终出水指标如表6所示。

表6 最终出水指标Tab.6 Indexes of final effluent

4 结 论

4.1 采用生物接触氧化法处理乳化液混凝出水,可取得理想的效果。在系统生物膜进行培养驯化的前提下,进水COD浓度8.35×103mg/L时,可确定反应装置的最佳停留时间为9天;最佳填料投配率50%;悬浮污泥浓度5 500 mg/L;实验结果表明,该方法可消除表面活性剂泡沫,并使最终出水的COD去除率达到95%。

4.2 由于混凝出水(B/C=0.124)可生化性较差,导致反应停留时间过长,本实验采用3种自行研制的生物调节剂提高其可生化性,增强微生物的共代谢作用。实验表明,3种生物调节剂的添加均可提高废水的可生化性,其中生物调节剂3配合混凝出水有最佳的去除效果,在其最佳投加量为2.97×10-3kgBOD/L(相当于体积占比5%)时,反应停留时间减少至5天,最终出水达到 《污水排入城镇下水道控制项目限值》(GB/T 31962-2015)C级标准。生物调节剂的添加克服了乳化液废水可生化性差的难题,能有效缩短反应的停留时间,降低成本,在实际工程中可行。