概念隐喻跨语释解的认知语用学探析

2018-10-24马腾

马腾

(西北政法大学外国语学院,陕西西安 710122)

不同于乔姆斯基、福多尔等关于人的意识中的语言模块是专门化了的观点,认知语言学在处理隐喻时既不关心语言知识和世界知识之间的界限,也不遵守语言学内在的模块性(Modularity)。在他们看来,音系学、句法学和语义学的研究不可能是孤立的。同样,字面语言和形象语言并不是作为两种孤立的用法来处理的。对隐喻的解释总是与语境相关联的。这种关联既是历时的也是历史的。隐喻与“镜像图式”(Image schemata)相关。这些图式就是概念结构,即通过体验世界的方方面面而获得的固定模式。虽然作为辞格的隐喻研究由来已久,但是对于是否应该在字面语言和比喻语言使用之间划定界限却是有争议的。因此,有必要从认知语用学的角度就概念隐喻的跨语释解做一探讨,以示其中缘由。

1 概念隐喻的理解

隐喻普遍存在于我们的日常生活之中。我们所思所行的概念系统究其实质而言基本上是隐喻的。隐喻的语义学探讨通常需要识别和考虑三个要素:喻词(词、短语或更大的语言片段)、意义(隐喻地指称什么)以及两项事物之间的相似性或联系。在传统修辞学研究中,这三个要素分别为喻体 (Vehicle)、本体(Topic/tenor)和喻底(Ground)。而基于认知的概念隐喻则等同于两个概念域:源域(Source domain)和靶域(Target domain)。 以‘争论即战争’(ARGUMENT IS WAR)为例,源域指隐喻得以派生的概念域,同于WAR。靶域指隐喻被加以使用的那个概念域,同于ARGUMENT。概念隐喻理论根据源域和靶域内在要素之间的对应(Correspondence)和映射(Mapping)看待概念域之间的联系。譬如,源域或概念域WAR中的典型特征就是防御障碍或列队的战士。在靶域ARGUMENT中,这就对应于或映射到某人具有的或用来证明其立场的语料、事实或信念。同样,设防和队列有其弱点。为了获胜,敌方会设法发现这些弱点并予以打击。以上情况会映射到辩论中的薄弱观点上,如语料不全、信息错误、所信荒谬等。因此,在战争或辩论领域我们都可以说‘防线’(Lines of defence)、‘出奇制胜/迂回至侧翼予以打击’(Outflanking)或‘以计谋致敌于不利’(Outmanoeuvering)。并不是源域的所有特征都必须映射到靶域。换言之,只是某些特征的映射比其他特征的映射更为广泛。

2 概念隐喻的跨语释解

如上所述,隐喻表达是概念隐喻的语言学证据,但是隐喻关联却存在于概念域之间,而不是单个的词语之间。因此,了解隐喻的跨语言和跨文化中运作一方面可以检验上述隐喻的普遍性假说,另一方面可以揭示人类的思维过程以及思维和语言之间的关系。以下我们将从词汇和语篇层面就规约性隐喻和创造性隐喻的跨语释解加以考察。

2.1 词汇释解

概念隐喻的一个有趣的方面就是在何种程度上它们是特定文化特有的或与其他文化共有的。如果它们是普遍的,那就说明人类经验和人类对生活、感情、因果等现象进行概念化是极为重要的事情。譬如英语中,More/Powerful/Successful/Alive is up等方位隐喻和与生气或情感等相关的英语语言体现多见于口语表达和习语中。

我们可以通过审视法语和德语中的一些例子来调查这种情况并指导翻译实践。英语中的 ‘生气’(ANGER)隐喻包括See red,explode with anger和a fiery temper这样一些表达。这些表达中的前两个在法语中的直接平行语有voir rouge和exploser de rage;在德语中有rot sehen,explodieren。关于fiery,德语中还有feurig和hitzig;但是法语会用violent代替它,这就表明了和英语中a violent temper同样的概念化。

法语和德语两种语言都有与More is up,Less is Down相关的方位隐喻。这可见于以下的动词。譬如,法语中的monter和德语中的steigen(均相当于英语中的‘climb’)以及法语中的 tomber和德语中的 fallen,sinken(均相当于英语中的‘fall’);它们还具有‘增加’(‘increase’)和‘减少’(‘decrease’)的意义。 法语中的tomber出现于 tomber malade,tomber de fatigue(=‘fall ill,be dropping(from tiredness)’)(生病,因劳累病倒)这样的搭配中;德语中的fallen如同英语中意为‘be killed’(‘战死’) 的 fall in battle;fallen 和 umfallen 出现在处理睡眠/休息和劳累的表达中,如zum Umfallen müde sein(= ‘to be ready to drop’)。法语中的 remonter le moral à quelqu’un 字面上意为‘raise again someone’s morale’(‘重振某人的士气’);être aux anges(= ‘be with the angels’)具有和walk on air或be on top of the world同类的意义。在德语中,steigen(=‘climb’)出现在meine Stimmung stieg(= ‘my spirits rose’)这样的表达中;Wie auf Wolken gehen(=‘go as on clouds’)等于英语中的 walk on air和 on cloud nine;niedergeschlagen(=‘lower-beaten’)意为‘dejected’(沮丧的/忧郁的)。

其他隐喻的情况更复杂一些。譬如,英语中‘理解’(understanding)和‘意见’(opinion)概念化的一种方式是根据视觉 (seeing)(如I see,insight,vision,view,viewpoint);另一种是根据把握(holding)或触觉(touching)(如grasp an idea,get a handle on,put one’s ginger on)。与之相关的平行的隐喻可见于许多语言。‘观点’(viewpoint)的近义对等词在法语中有point de vue,在意大利语中有punto di vista,在西班牙语中有punto de vista,在德语中有Gesichtspunkt。英语see的字面意指‘以眼感知’(‘perceive with eyes’) 和隐喻意指 ‘理解’(‘understand’)的对应词在法语中有 voir,在意大利语中有vedere,在西班牙语中有ver,在德语中有sehen。但是,这些动词不可用来翻译英语中see作‘理解’(‘understand’)解的所有语境。法语很可能用comprehendre,意大利语用comprehendere,西班牙语用comprehender,德语用verstehen。有趣的是,后面的这些词在词源上都体现了‘理解’被概念化为物理活动这样的隐喻。同英语中的comprehend一样,前三个派生于拉丁语的prehendere(=‘seize’),最后一个,即德语中的verstehen是一个含有 stehen(=’stand’)的合成词,与 understand中stand的字面意义一一对应,尽管在英语中understand最早仅指认知而不是物理位置。关于非欧洲语言,日语似乎并不根据视觉以同样的方式将‘理解’概念化。在日语中,没有和see对等的、平行的多义词。

2.2 语篇释解

同于词汇释解,基于语篇的释解主要有以下几种情况。同一隐喻可能在源语和目标语中都存在,这时,完全直译即可。譬如,选用les rouages du gouvernement或die Muhlen der Regierung将下例中的‘the machinery of government’(‘政府的机器’)译成法语或德语,就是恰当的。例如:It proposes no startling changes to the machinery of government that has been in place since 1975.

习语是机构化了的隐喻表达,其意义有时清晰有时模糊。同如隐喻意指的情况,一些习语可通过融入完全相同的隐喻直译为其它语言。如be in the same boat(同舟共济)可直接译为法语的être tous dans la même galère(‘galley’)、丹麦语的 vœre alle i samme bad、德语的sitzen alle in einem boot、意大利语的essere tutti nella stessa barca以及西班牙语的ser embarcados en la misma nave。不太清晰的习语bury the hatchet翻译成法语为enterrer la hache de guerre,译成德语为das Kriegsbeil begraben。 其中,hache de guerre 和 Kriegsbeil字面上均为‘战斧’(‘axe of war’)之意。

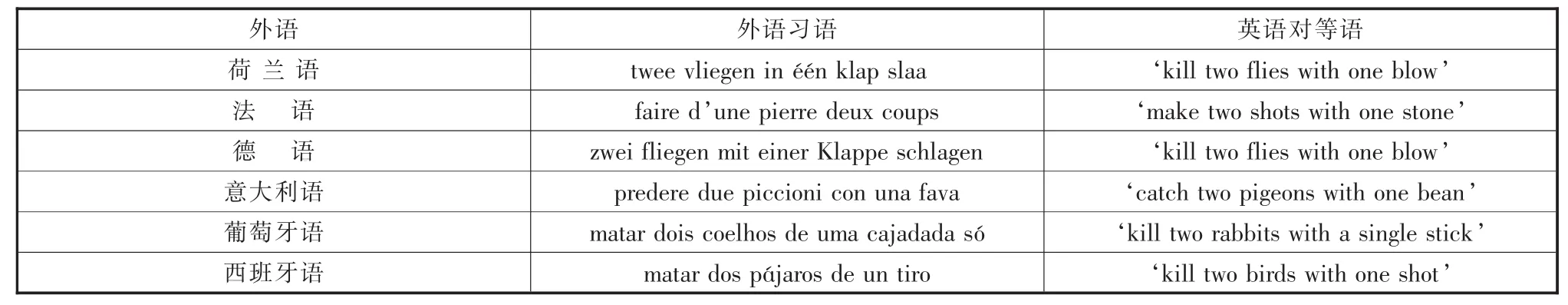

就意义和基本概念来看,其它的英语习语具有直接的平行语(direct parallels),但是细节上存在微妙差异。如英语习语kill two birds with one stone在表1各语言中极为明显。

又如英语表达式butter someone up(阿谀奉承),在表2所示各语言中则具有广义的平行语。

其中的最后一个还和英语中的soft-soap someone共享同一隐喻镜像。此外,还存在对应程度的问题。法语的 faire d’une pierre deux coups和德语的 zwei fliegen mit einer Klappe schlagen似乎足以对应于英语的kill two birds with one stone。关于法语的casser sa pipe和英语的kick the bucket,译者可能认为翻译的关键部分是该习语的咒骂的非正式性,而不是镜像。因此,选择习语进行语篇释解似乎是比简单地使用mourir(=‘die’)表征英语原文意义的较好方法。

表1 kill two birds with one stone的语际语义认知差异

表2 butter someone up的语际语义认知普适性

在某些情况中,习语是某一语言特有的。如kick the bucket,法语词典给出的是casser sa pipe。根据语域和意义,是一种字面上意为 ‘break one’s pipe’的释解。但是,这种隐喻是十分不同的。他们不是真正的对等。在其他情况中,根本不存在机构化的隐喻对等语。因此,唯一或最好的翻译可能是非隐喻的。以上是规约性隐喻的跨语释解情况。其他语言中的创造性隐喻的释解也是有趣的。不过,它们是反映语篇和文本以及不同语言的隐喻特征和能力的文化传统的个案。非文学文本的译者必须权衡保持原文修辞风格的重要性与避免逐字翻译分散词汇手段的必要性。不同的方案同样适用于文学文本。在此,译者很可能认为为了维持原文文本的意象,重要的是重构原文作者的隐喻选择而不是替代近似对等的或非隐喻的表达式。譬如,我们会期待诗歌译者保留原文中的隐喻。同样,我们接受诗歌英译中的直译,无论听起来多么地有标记或不像英语。

总之,创造性隐喻不仅见于单一的短语和句子,还可见于整个文本。该类文本通常围绕以某种方式来表征或象征生命的旅行作为框架而建构。基于语言的例子涉及歌曲、著作和剧本等。

3 结语

隐喻是通过概念到概念运作的,隐喻为概念系统提供结构并影响人们关于事物的思维方式。本文在隐喻的功能和类型的基础上分析了概念隐喻的释解问题。研究发现,同一概念隐喻在不同语言文化中,有些有直接的对等,有些有近似的对等,有些有平行的对等,而有些根本没有比喻对等语。研究还发现,即使明显的对等语也可能在意义和用法上存在微妙的差异。