郑樵:中国音乐图像研究不该忘记的人

2018-10-24丁同俊

●丁同俊

(杭州师范大学钱江学院,浙江·杭州,310012)

一、郑樵研究概述

郑樵,字渔仲,福建莆田人,出生于北宋徽宗崇宁三年(公元 1104年),卒于南宋高宗绍兴三十二年(公元1162年),享年59岁。南宋著名史学家、目录学家、思想家、语言学家、文献学家、博物学家。因曾经在家乡的夹漈山上结茅读书,人称“夹漈先生”。又因终生不仕,却著述浩瀚,涉猎经、礼乐、小学、天文地理、生物、校雠、史学、文学等学术领域,其中《通志》200卷最为著名,成为中国历史上一位杰出的布衣文人。

对于郑樵学术的价值研究,吴怀祺先生在《郑樵研究》一书中有着精辟的解读:

郑樵学术的价值只有放在 100多年来的学术大背景下,才能看得清晰。20世纪初,中国历史学经历了近代化的过程,…… 1919年开始的新文化运动,使史学带上新的特点。新文化是时代的产物,从文化的理路上说,有两条路径:一是输入介绍西方的学术。二是从中国传统文化中,发掘出合于时代要求的积极的文化因子。郑樵正是在这样的大背景下,被重新认识,重新解读。……20世纪的郑樵研究,是新史学的体系中的传统的样板,也是20年代兴起的国学新内涵的标杆之一。[1](P1)

基于这样的一个大背景,我们今天对郑樵的认识应该更为立体而宏观,而郑樵在中国文化史上的贡献,笔者认为,仅仅从历史学的层面看,我认为是把他看得太小了。他对于图谱学、金石学、文献学、文字学、音韵学、目录学、校雠学、音乐学、氏族学等人文科学的研究,以及对于生物学、天文学、地理学等自然科学的探索,有着极其重要的贡献。而且他的“学术创新”的理念和“务实治学”的追求,更是成为中国古代学术史上一道亮丽的风景,不仅在中世纪的学术界具有解放思想的意义,即便在今天,同样也有着极其重要的借鉴价值。

故此,人们对于郑樵的研究也是从全方位的展开。近现代关于郑樵研究不乏大家,诸如梁启超、顾颉刚等。现当代关于郑樵的研究更是学者云集,其中以厦门大学和南京大学较为集中,代表人物有白寿彝①、娄曾泉②、吴怀祺、徐有富等。较有影响的专著如徐有富《郑樵评传》(南京大学出版社,1998年);吴怀祺《郑樵研究》(厦门大学出版社,2010年)。论文类如:李雄飞《初论郑樵音乐思想》(《交响》,1993年第1期)、王国强,柯平《论郑樵目录学思想》(《郑州大学学报》(哲社版),1996年第3期)、林志强《郑樵的汉字生成理论》(《古汉语研究》,2001年第1期)、李郁青《郑樵的学术贡献与创新》(《中国社会科学院研究生院学报》,2008年第3期)、汪祚民《郑樵、朱熹〈诗〉学传承关系考论》(《安庆师范学院学报》(社科版),2011年第12期)、张建会,赵金鑫《郑樵〈通志·艺文略〉类目考》(《莆田学院学报》,2012年第4期)、张梦雪《从〈图谱略〉看郑樵的实学思想》(《剑南文学》,2013年第6期)、李玉安《论郑樵对古籍文献散亡研究的理论创新》(《图书情报知识》,2014年第4期)、唐黎明,高明《论历史文献学理论体系的构建起源——重新解读郑樵之“校雠学”》(《图书馆工作与研究》,2016年第11期),等等。

截止2017年7月,笔者在中国知网上搜索“郑樵”关键词,相关文章共有 122篇。根据中文核心期刊网搜索结果,国内最早对于郑樵作专题研究的是从20世纪90年代开始的。[2](P67)1993-2000年,这 8年可分为两个阶段,即1993-1997年这5年里只有4篇文章,1998-2000年这3年间共有14篇论文。自此以后,对于郑樵的研究如雨后春笋般的多起来了。2001-2010年,共有66篇文章,2011-2017年7月14日,共有37篇。通过这些数据可以得知,对于郑樵的专题研究真正兴起是从1998年至今的20年。按照10年一个阶段计算,1998-2007年,共计60篇,2008-2017年7月,共计为57篇。可以想见以每10年约60篇的专题研究。同时,笔者在中国知网上按照“主题”词检索,与“郑樵”有关的研究有 581篇文章,1935-1980年,共有37篇,其中最早的是《考古社刊》1935年第 3期登载杨寿祺的《石鼓时代研究》;1981-1990年,151篇;1991-2000年,149篇;2001-2010年158篇,2011-2017年7月14日,113篇。概括而言,从1930年到1980年,这40年对于郑樵的研究可以视为起步阶段,研究时段主要集中在20世纪60年代初期和“文革”以后。1980年至今,对于郑樵的研究进入了高峰期,以每10年150篇左右的文章均衡发展。可见,国内对郑樵的研究业已成为学界关注的焦点和热点,具有持续性、稳定性、多领域、多学科的研究态势,这足以说明郑樵在学术界的地位和影响。

二、《图谱略》和《金石略》中关于音乐的记载

一直以来,对郑樵关于音乐方面的研究,主要是对《通志·乐略》中有关音乐思想和史料的来源,以及音乐与文学的关注③,而对他的《图谱略》和《金石略》中有关音乐的探讨显然重视的不够。

翻开《通志二十略》,[3](P9)我们可以清晰看到《图谱略》和《金石略》两个相连的目录与篇章,其中《图谱略》包括:《索象》、《原学》、《明用》、《记有》、《记无》,五个部分;《金石略》包括:《上代文字》、《钱谱》、《三代款识》、《秦》、《两汉》、《三国》、《晋》、《南北朝》、《隋》、《唐》、《唐六帝》、《唐名家》,十二个部分。

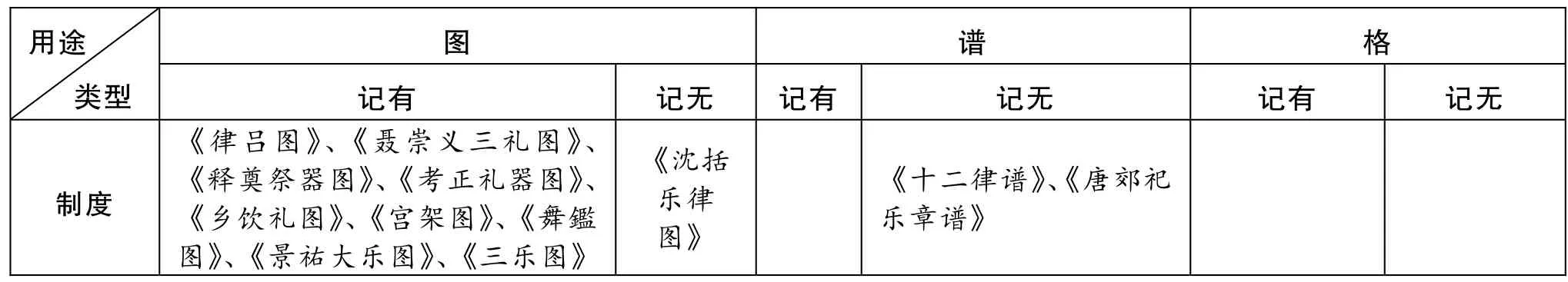

在《图谱略·记有》中与“乐舞百戏”有关的如:《律吕图》、《聂崇义三礼图》、《博古图》、《考古图》、《释奠祭器图》、《考正礼器图》、《乡饮礼图》、《宫架图》、《舞鑑图》、《琴式尚象图》、《景祐大乐图》、《三乐图》、《衙鼓格》、《投壶格》、《摴蒱格》、《象戏格》、《声钟图》等。在《图谱略·记无》中与“乐”有关的如:《十二律谱》、《唐郊祀乐章谱》、《吕渭广陵止息谱》、《王大力琴声律谱》、《李良辅广陵止息谱》、《陈康士琴谱》、《离骚谱》、《李约东杓引谱》、《琴式谱》、《阮咸谱》、《琴指谱》、《筚篥格》、《沈括乐律图》等。

将上面信息加以分类,可列表(见表1)。

表1、《图谱略》中与“乐舞百戏”有关记载

由此可知,关于乐图,当时存留的较多,郑樵在“记有”部分主要是对律吕、礼乐等与度量、制度有关的条目记载。但是,关于乐谱,郑樵基本都列为在“记无”部分,如琴曲《广陵止息》的不同版本,以及《陈康士琴谱》、《离骚谱》等;此外,还有《十二律谱》、《唐郊祀乐章谱》、《阮咸谱》等涉及制度、礼乐和其他乐器的乐谱。

这里有三个方面值得注意:其一,对于乐器的研究,在《博古图》和《考古图》中涉及到的乐器,尤其是《琴式尚象图》和《琴式谱》中对于古琴的研究将会起到重要价值;其二,郑樵把“格谱”也纳入到《图谱略》中,格谱是一种古代记录音位、指法或者舞步、杂技的图示,它既不同于图,又不同于谱。但是,它是通过图的方式承载着谱的功能,对于乐舞百戏的表达与传承具有重要的价值和意义;其三,古琴谱在南宋时期已经有着一定数量的积累,尤其是南宋晚期郭沔整理了大量的古琴谱,创立了浙派古琴④。由此可知,在郑樵生活的年代,无论是民间,还是官方应该都有一定数量的琴谱。但是,郑樵在《通志》中关于琴谱方面,却仅仅罗列了几个已经遗失的琴谱,这个问题值得探讨。

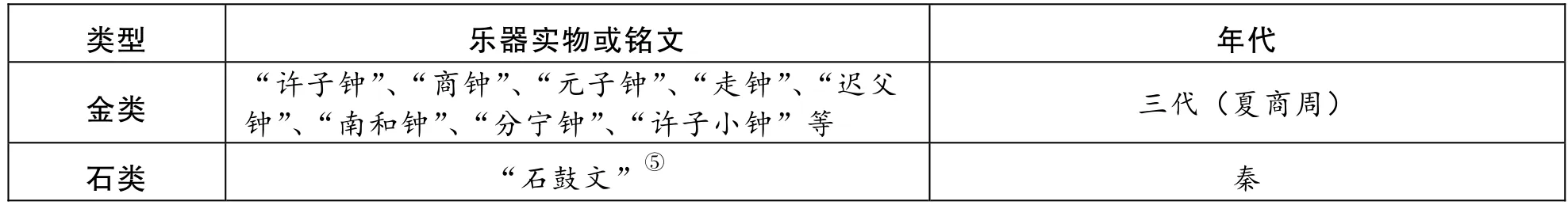

此外,在《金石略·三代款识》中载有“许子钟”、“商钟”、“元子钟”、“走钟”、“迟父钟”、“南和钟”、“分宁钟”、“许子小钟”等。在《金石略·秦》中载有“石鼓文”等(见表2)。

表2、《金石略》中有关乐器的记载

通读《金石略》,我们不难发现郑樵重点是对金类的鼎、敦、彝、鬲、钟、尊、爵等的记载,石类的则更多是对碑文、墓志的记载。关于乐器,以及与音乐有关的记载十分稀少,仅仅记载了先秦三代的钟和秦的石鼓文,这些与考古发现有着密切的关系,也是受到时代的限制。

很遗憾的是,在郑樵的《通志二十略》里没有图,如果说有的话,则是在《七音略》中采用了谱表的方式。而他的《图谱略》和《金石略》中,包括他认为图谱十分重要的氏族、天文、地理、器服、昆虫草木等都没有图谱可见。吴怀祺认为:

如果说郑樵所处的那个时代限于书籍刊刻上的困难,图谱得不到应有的重视还情有可原。那么郑樵以后,印刷技术已有长足发展,史书中依然无图,这是谁之过错?正史中缺图谱,确确实实给它的实用性大打折扣,给读者理解历史带来很大的障碍。史学史研究不仅要总结前人的优秀成果,还要促成这些优秀成果付之于实践,如此方能推动一代一代史学向前发展,后世的史家、学问家应该从郑樵的意见中,得到一些有益启示。[3](P1825)

正史中对图谱的重视程度的确很不够,但是,自宋代以来像郑樵等民间文人的著述中对于图谱的着力要远远超过正史,我们可以从陈旸的《乐书》⑥、吕大临的《考古图》⑦,以及陈元靓的《事林广记》⑧等著述中可以看到许多图像的记载。

笔者发现,郑樵《通志》中的《图谱略》和《金石略》虽然没有图谱和实物的详细描述与记载,但是,从校雠学、文献学和目录学的角度来看,郑樵通过“记有”和“记无”的方式记载了历史上曾经发现或者遗失的珍贵资料,这在文化史和史学史上本身就具有极其重要的价值和意义。例如对“南和钟”、“许子钟”、“商钟”、“石鼓文”的记载,以及对《律吕图》、《聂崇义三礼图》、《博古图》、《景祐大乐图》、《三乐图》等的记载,为后人研究提供了珍贵的信息和线索。作为一个布衣文人,郑樵通过毕生精力在学术的道路上艰难探索,可谓“筚路蓝缕”。

三、郑樵在音乐图像研究中的地位与影响

笔者在《音乐图像学的本质特征及其在音乐史研究中的地位》一文中有这样的描述:

作为具有现代学科意义的图像学理论,起源于19世纪晚期的西方国家。音乐图像学形成则更晚,大约在1970年代初期才正式确立,1985年,德国音乐图像学家维尔纳·巴赫曼首次把音乐图像学介绍到中国,距今整整 30年的历史。在这30年的时间里,中国音乐图像学获得了巨大发展,并形成了一些自己的特色,为中国古代音乐史学科建设和学术研究注入了新鲜活力。[2](P67)

作为独立学科的音乐图像学是从西方国家引入的,在这引入的30多年间,音乐图像学在中国落地生根,并得到了很大的发展,取得了有目共睹的显著成果。但是,在发展过程中,人们对于中国音乐图像学的发展方向、研究手段、学科定位,以及如何继承发扬传统文化等问题上,还是处于摸索阶段,甚至存在着一定的争议。

2017年7月,十集大型政论专题片《将改革进行到底》在央视一套首次播放,其中有着这样的评述:

中华文明是迄今为止唯一没有间断的文明,流淌过五千多年历史长河。……没有文明的继承和发展,就没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现。在习总书记治国理政的新思想、新理念、新战略中,四个自信的提出具有特殊的重要意义,他鲜明指出,中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信,其本质是建立在五千年文明传承基础上的文化自信。⑨

“延续中华文脉,建立文化自信”。我认为,这是建立在每一个有良知的中国文人心中的一根标尺,一座丰碑。李荣有先生曾经对“图谱学”“金石学”“图像学”三者关系有这样的描述:

从当今世界学术文化创新发展的大局而论,接通我国古老悠久的“图谱学”“金石学”与西方“图像学”之间的内在逻辑关系,形成三者之间的有机链接,方能真正展现这一实证学术体系生成与发展的内在动因与美好愿景,并在此基础上完善既属于中国又属于世界的艺术文化史研究的现代实证学术体系。[3](P177)

因此,图谱学和金石学作为“图像时代”的遗绪,在中国有着千年的历史,而且它们推动着中国音乐图像学完善既属于中国又属于世界的艺术文化史研究的实证学术体系,将三者之间形成有机链接,对于我们找到文化自信具有极其重要的价值和意义。因而,从音乐图像学的层面重新审视和解读郑樵就显得尤为重要。

在中国,图学发展有着悠久的历史。“音乐图像学”是20世纪以后的新名词,它是图像学与音乐学的交叉学科,是研究图像学中与音乐有关的一切事物的一门科学。在历史上,音乐图像早就存在于图学的实践之中。那么郑樵在图学历史上具有怎样的地位?已经有一些学者做了一定的研究⑩,如石正浩认为:

宋代是图学发展的关键时期,经历了从自发到自觉的发展过程,并逐步建立起了一套完整的图学理论。北宋时期图的应用已经非常广泛,文人也对图的价值有所重视,但图学理论还处于初级阶段。到了南宋初年,郑樵将文人对图价值的重视上升为系统的图学理论。[4](P36)

由此可知,图学发展到宋代已经是一个十分重要的时期,北宋时期文人已对图的价值有所重视,到了南宋,郑樵将图的价值上升为系统的图学理论。因此,郑樵在图学理论方面的贡献具有举足轻重的地位。我们从《通志·总序》可以管窥其思想端倪:

河出图,天地有自然之象,图谱之学由此而兴。洛出书,天地有自然之文,书籍之学由此而出。图成经,书成纬,一经一纬,错综而成文。古之学者,左图右书,不可偏废。刘氏作《七略》,收书不收图,班固即其书为《艺文志》。自此以还,图谱日亡,书籍日冗,所以困后学而堕良才者,皆由于此。何哉?即图而求易,即书而求难,成功者少。[5](P9)

《河图》与《洛书》相传是伏羲时代流传下来的两幅神秘图案,《易·系辞上》有“河出图,洛出书,圣人则之”的记载,这两幅图被视为河洛文化的滥觞,在汉民族文化史上有着重要地位,对军事、政治、哲学、伦理、文学、美学等领域产生过深远影响。郑樵认为,“图”为象,成经;“书”为文,成纬,“图”、“书”二者一经一纬共同构成文化的载体,古代的学者是“左图右书”,两者不可偏废。可见,图与书在中华文明的伊始就具有着极其重要的地位。但是,到了汉代,由于很多儒士著书时“收书不收图”,从而导致图谱渐失,对后世造成“困后学而堕良才”的恶果。

郑樵在《图谱略·索象》篇中还指出:

见书不见图,闻其声不见其形;见图不见书,见其人不闻其语。图至约也,书至博也,即图而求易,即书而求难。古之学者为学有要,置图于左,置书于右,索象于图,索理于书,故人亦易为学,学亦易为功,举而措之,如执左契。后之学者离图即书,尚辞务说,故人亦难为学,学亦难为功,虽平日胸中有千章万卷,及置之行事之间,则茫茫然不知所向。……天下之事,不务行而务说,不用图谱可也。若欲成天下之事业,未有无图谱而可行于世者。[3](P1825)

郑樵在这里十分明白地道出了图与书的两者关系,两者相得益彰互相补充。人们在研究事物时,图更为简洁且通俗易懂,可以“索象于图”;而书更为浩瀚广博,较为复杂,可以“索理于书”。因此,古之学者“左图右书”,人们研究学问也较为容易,且易于获得成功。但是,后之学者则是重书轻图,“尚辞务说”。因此,人们做学问十分艰难,也很难获得成就。最后,他强调的是欲成天下之事,从来没有离开图谱而成于世的。

接着,郑樵在《图谱略·原学》篇中还做了如下阐述:

何为三代之前学术如彼,三代之后学术如此?汉微有遗风,魏、晋以降,日以陵夷。非后人之用心不及前人之用心,实后人之学术不及前人之学术也。后人学术难及,大概有二:一者义理之学,二者辞章之学。义理之学尚攻击,辞章之学务雕搜。耽义理者则以辞章之士为不达渊源,玩辞章者则以义理之士为无文彩。要之,辞章虽富,如朝霞晚照,徒焜耀人耳目,义理虽深,如空谷寻声,靡所底止。二者殊途而同归,是皆从事于语言之末,而非为实学也。所以学术不及三代,又不及汉者,抑有由也,以图谱之学不传,则实学尽化为虚文矣。[3](P1827)

郑樵认为,三代以后学术日益衰落,其主要原因并不在于后人用心不及前人,而是在于后人的学术不及前人,导致这一现象的主要原因是由于后人崇尚“义理”和“辞章”之学,使得人们追求“语言之末”,而违背了实学的要求。因此,学术不及三代,又不及汉代,这与“图谱之学不传”,以及实学不受重视有关。因而,郑樵把图谱学纳入到实学范畴,而且是构成学术发展的重要动力。在下文中他又强调在某些领域里,其学术研究更是离不开图谱学的支撑。

今总天下之书,古今之学术,而条其所以为图谱之用者十有六:一曰天文,二曰地理,三曰宫室,四曰器用,五曰车旂,六曰衣裳,七曰壇兆,八曰都邑,九曰城筑,十曰田里,十一曰会计,十二曰法制,十三曰班爵,十四曰古今,十五曰名物,十六曰书。凡此十六类,有书无图,不可用也。……凡此十六种,可以类举,为学者而不知此,则章句无所用,为治者而不知此,则纪纲文物无所施。[3](P1828)

郑樵把天下之书,古今学术条列出十六类必须具有图谱方可使用。如果脱离了图谱,学术者则无章句所用,统治者则无纪纲文物所施。在这十六类中,音乐图像研究的范畴主要涉及到第四类的“器用”(包括各种乐器,以及与音乐相关的一切器物)和第十二类的“法制”(例如与音乐相关的一切制度,如“八音有节”、“歌舞有序”等)两类。因此,郑樵从实用的角度把图学纳入到学术之中,对于学术自身的发展具有着极其重要的意义。可以说,郑樵是中国图学研究中能够较为系统地提出学理的第一人。

结 语

大约九百年前,南宋文人郑樵对于图学便提出了自己独特的见解,并提出了古今学术图书有十六类必须具有图谱方可使用的思想。虽然在其《通志二十略》中只有《七音略》采用了“书”类图谱方式,探讨了“音韵之清浊”、“文字之子母”的关系;[3](P353-447)以及在《六书略》中运用了《六书图》[3](P229-232)示意六书之间的关系。除此之外,其他都未见有图谱记载,这不得不说是件憾事。

20世纪随着国学与新史学的发展,人们对郑樵的研究达到了新的高度,这位布衣文人的学术精神和研究方法对后世的影响也愈加显著。梁启超在《新史学》等文章中把郑樵作为近代新史学精神的代表。吴怀祺在《郑樵研究》中对郑樵做了这样的评价:“郑樵的学问,郑樵的著作,综括一句话,是富于科学的精神。他最恨的是‘空言著书’,所以他自己做学问一切要实验。”在这样的大背景下,中国音乐史研究也同样与新史学的方法论相结合,产生了众多的研究成果,其中最为典型代表的人物是杨荫浏先生与他的广博深入的学术研究,以及大量的实证求学之精神,对中国音乐史学的发展起到了极其重要的影响。音乐图像学作为音乐史的一个分支,从实证的方面为音乐史学的发展做出了自身的贡献。因此,今天再次把郑樵的精神融入音乐图像学、音乐史学研究中仍然具有着重要的价值和意义。

注释:

①白寿彝早在20世纪60年代就发表相关论文,如《郑樵对刘知几史学的发展》(《人民日报》,1961年4月6日)、《从历史编纂工作看郑樵》(《北京日报》,1961年5月5日)、《关于郑樵生卒年》(《北京日报》,1961年7月27日),等。

②20世纪60年代以娄曾泉为代表成立的厦门大学郑樵历史调查组,对郑樵的著作和故居展开深入调查,发表了《宋代史学家郑樵历史资料的新发现》(《文汇报》,1963年3月30日),撰写了研究论文《郑樵史学初探》(《厦门大学学报》,1963年第4期)。

③李雄飞《初论郑樵音乐思想》(《交响》,1993年第1期)、喻意志《〈通志·乐略〉的史源学考察》(《中国音乐学》,2005年第2期)、邓乔彬,王晓东《文学、音乐的辩证发展与词体的生成》(《文艺理论研究》,2008年第6期)。

④“郭沔(约1190-1260),字楚望,曾入南宋大将张岩家为琴师。张岩曾打算把韩侂胄家传的古谱和民间收集的琴谱编为琴集,后因张、韩在政治上的失败而未成,这些琴谱便传给了郭沔。郭沔曾经将这些琴谱进行整理、演奏,又传给他的学生。明代中叶以前各谱集里所传的琴曲中,有很大一部分是郭沔整理、创作和传授出来的。”引自郑祖襄《中国古代音乐史》第150页,北京高等教育出版社2008年版。

⑤杨寿祺《石鼓时代研究》(《考古社刊》,1935年第3期),该文将石鼓的年代根据考证者提出的五种,分别是周、秦、汉、北魏、西魏北周时代。作者通过文字学的角度,最终提出郑樵的“秦代”之说更为精准。

⑥陈旸《乐书》200卷,前95卷有关音乐的文字,为之训义。后105卷为乐图论,论述十二律、五声、八音(乐器)、历代乐章、乐舞、杂乐、百戏等,对前代和当时的雅乐、俗乐、胡乐及乐器均有详尽说明。乐器图取自散佚少见的《唐乐图》、《乐法图》、《律书乐图》、《大周正乐》、景佑冯元《乐记》等,可谓当时音乐的百科著作。

⑦吕大临《考古图》分十卷,其中钟磬錞一卷18器。

⑧陈元靓《事林广记》收录了元代以前的各类图书,是中国第一部配有插图的类书。该书从礼仪、曲艺、巫蛊、日常生活、医学以及器物等六大方面对中国古代生活进行了介绍,有200多幅珍贵插图。

⑨2017年7月,由中共中央宣传部、中央全面深化改革领导小组办公室组织,中央电视台承担制作的十集大型政论专题片《将改革进行到底》,第五集“延续中华文脉”。

⑩李荣有《图谱学·金石学·图像学——中国艺术文化史实证研究体系的完美链接》(《艺术百家》,2016年第4期)、李静《图谱与历史学研究的关系——读郑樵〈通志·图谱略〉》(《美术教育研究》,2016年第21期)、李荣有《图谱图像学与书籍文献学的古今关系》(《艺术百家》,2014年第4期)、石正浩《论宋代“图学中兴”理论的确立》(《贵州大学学报》(艺术版),2013年第 1期)、张梦雪《从〈图谱略〉看郑樵的实学思想》(《剑南文学》,2013年第6期)、李荣有《图像学的历史传统及其与现代的接轨》(《艺术百家》,2012年第6期)、胡海迪《图谱类文献在南宋目录学中的定位及其影响》(《辽宁大学学报》(哲学社会科学版),2011年第3期)、薛世平《宋代郑樵论著中图谱的应用》(《中国科技期刊研究》,2004年第 4期)、时永乐《郑樵对图谱文献与“亡书之学”的贡献》(《文献》,2000年第3期)、高庆丰《郑樵及其图谱学》(《统计研究》,1992年第3期)、刘克明《郑樵图像思想探述》(《自然辩证法研究》,1992年第8期)、刘叔鹤《郑樵的图谱》(《统计与决策》,1986年第2期),等等。