全域旅游视角下农业型特色小镇案例研究

2018-10-20朱哲

朱哲

摘要:本文首先从理论角度阐述了全域旅游理论与农业型特色小镇之间的关联性,随后对美国农业型小镇——纳帕谷的发展概况、外部环境、发展特点进行了分析,总结了其在空间、产业、文化、旅游产品等方面的发展要点,以期能为我国农业型特色小镇的发展提供一些借鉴经验。

关键词:全域旅游;农业型特色小镇;纳帕谷;美国

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2018.10.017 中图分类号:F59

文章编号:1009-1483(2018)10-0106-07 文献标识码:A

Case Study on Agricultural Characteristic Small Towns from the Perspective of Regional Tourism: Taking Americas Napa Valley as an Example

ZHU Zhe

[Abstract] This paper first elaborates the relationship between the theory of regional tourism and the characteristic rural towns. Then, the development situation, external environment and development characteristics of Napa valley, an American agricultural town, are analyzed, and its development points in space, industry, culture and tourism products are summarized, so as to provide some experience for the development of Chinas agricultural small towns.

[Keywords] regional tourism; small towns with agricultural characteristics; Napa valley; USA

在我国,农业型特色小镇是社区型小镇的一个细分,是以特色农业产业为依托,结合绿色生态、美丽宜居、民俗文化等特征,打造具有明确的特色农业产业定位、农业文化内涵、农业旅游功能的“宜居、宜商、宜业、宜养、宜游”的新型现代农业发展空间平台[1-2]。我国农业型特色小镇发展时间较短,还处于模仿国外优秀特色小镇发展模式的阶段。在政策和市场的推动下,一大批的农业特色小镇如雨后春笋涌现出来,也逐渐暴露出一些问题,如产业聚集程度低、产业特色不明显、同质化严重、经营管理粗放等诸多问题,严重阻碍了特色小镇的发展和农民利益的实现。

截至2016年末,全国建制镇数量达到20883个,农业人口约58973万人,特色农业小镇发展空间巨大。实践证明,特色小镇的发展在改善农民生活条件、增加农民收入,尤其是解决镇域农民工作和收入、破解“城乡二元结构”、增加城郊及乡村地区对城市的吸引力等方面作用突出。

我国农业型特色小镇多是由传统建制镇或者农产品加工产业园发展而来,分为建制镇和非建制镇两种,数量上以建制镇居多。国外农业型特色小镇多是建制镇,因而对国外知名农业小镇的深入研究,结合我国发展现状,总结其成功经验,能够为我国农业型特色小镇的发展提供很好的借鉴。

1全域旅游型农业特色小镇

1.1全域旅游的含义

全域旅游是指各行业积极融入其中,各部门齐抓共管,全城居民共同参与,充分利用目的地全部的吸引物要素,为前来旅游的游客提供全过程、全时空的体验产品,从而全面地满足游客的全方位体验需求[3-6]。全域旅游规划主要围绕资源、产业、产品、市场四个核心,强调全业、全景、全时、全民、全方位、全区域的“六全”规划思路。全域旅游规划的重点在于区域发展旅游规划而不是旅游发展区域规划,即全域旅游规划重在“域”,而非“全”[7]。目前,全域旅游的规划方法主要用于城市规划、旅游景区规划、旅游型小镇规划,用于农业小镇的规划案例较少。

1.2全域旅游与农业特色小镇

三部委《关于开展特色小镇培育工作的通知》中对特色小镇提出明确要求,即要有特色鲜明的产业形态、和谐宜居的美丽环境、彰显特色的传统文化、便捷完善的设施服务、充满活力的机制体制[8-11]。可见特色小镇的培育要求与“全域旅游”的“六全”规划建设方法有异曲同工之妙。

我国特色农业小镇以发展休闲农业为主,主要发展模式有连片开发模式、村镇旅游模式、田园综合体三种,均是“農业+旅游”的经营模式。与旅游型小镇相比,农业小镇在自然资源及人文资源方面先天不足,小镇村落之间较为分散,为全域化建设带来了一定困难。但是,农业旅游的发展要求小镇在产业、文化、生态环境、基础设施、公共服务等方面全面均衡的发展,形成功能复合、全方位服务的特色旅游区域。因此,全域旅游的规划理念对拓展农业产业链[12]、优化乡村旅游环境、提高乡村基础设施及公共服务水平,形成小镇村庄内部联动,区域整体可持续性发展的局面具有重要作用。

农业小镇在成为特色小镇之前就已经客观存在,并受历史、地理、政策等影响形成了一定的空间形态。而全域旅游下的农业特色小镇规划注重的是“域”的完备性,包括镇域空间、产业、旅游资源、旅游管理等多项因素。

2全域旅游农业特色小镇——美国纳帕谷

2.1发展历史

纳帕谷属于纳帕县,位于美国加利福尼亚州以北的旧金山海湾地区,距离旧金山95公里,约2个小时的车程。纳帕是一个印第安部落的名字,谷内为丘陵地带,被称为“最可爱、最富饶、最受欢迎的西部土地”[13]。山谷大约有35英里长,5英里宽,纳帕河穿流而过。纳帕谷是世界级的葡萄酒小镇,拥有180年的葡萄酒产业发展历史,其发展历程大致可以分为三个阶段。

第一阶段:粗放发展阶段(1839至二战时期)。1839年,乔治·卡尔弗特·扬特(George Calvert Yount)开垦出第一个葡萄种植园。到1888年,纳帕谷已经拥有180家酒庄,葡萄种植业和葡萄酒相关产业已经成为了主要产业。这一阶段纳帕谷的发展背景和方式与我国大部分农业型小镇较为相似,即具有先天农业发展优势、自发形成单一农业发展模式、无序发展。

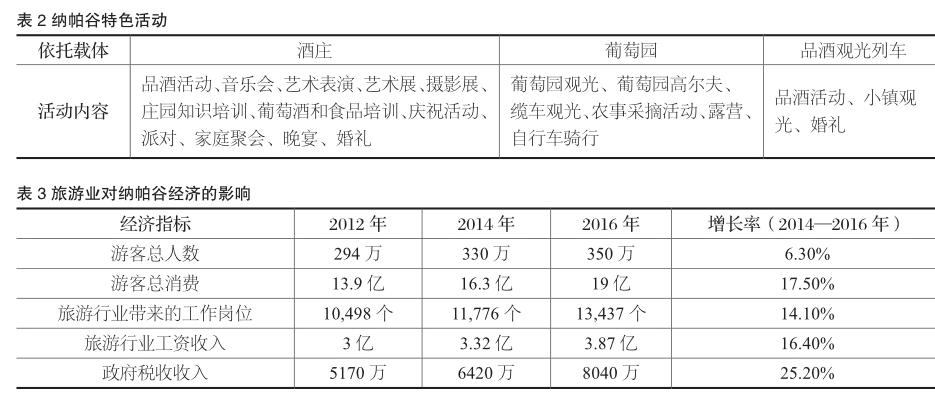

第二阶段:品牌树立阶段(二战后至20世纪80年代)。二战后,全球经济复苏,葡萄酒产业得到了新的发展机会。1976年巴黎葡萄酒品鉴大会“盲品”中,纳帕谷的赤霞珠和霞多丽双双获得首奖。从此,纳帕谷红酒被一致公认为全球特级葡萄酒品牌。政府在这一时期发挥了重要的作用。为了促使产业向精细化发展,政府与企业共同对葡萄的产量及品质进行严格的要求。纳帕谷葡萄酒产量仅占加州总量的4%,产值却占到了27%。政府接受企业的倡议,对纳帕谷葡萄酒进行产地保护(AVA),将葡萄种植园按照土壤、气候、地形的特点,细分为16个子产区,代表美国葡萄酒行业的最高水平(见图1)。品牌树立及保护使得纳帕谷身价倍增,为农业旅游发展带来契机。

第三阶段:产业融合阶段(20世纪80年代后)。纳帕谷葡萄酒的品牌知名度已经享誉世界。随着欧美发达国家乡村旅游的兴起,纳帕谷葡萄酒产业旅游逐渐兴盛。到2000年,已经形成了一产葡萄种植业、二产葡萄酒酿造产业、三产乡村休闲旅游业,包括种植、加工、品尝、销售、浏览、展会等多功能为一体的葡萄酒全产业链,成为世界顶级葡萄酒原产地和葡萄酒文化旅游目的地。

2.2外部环境

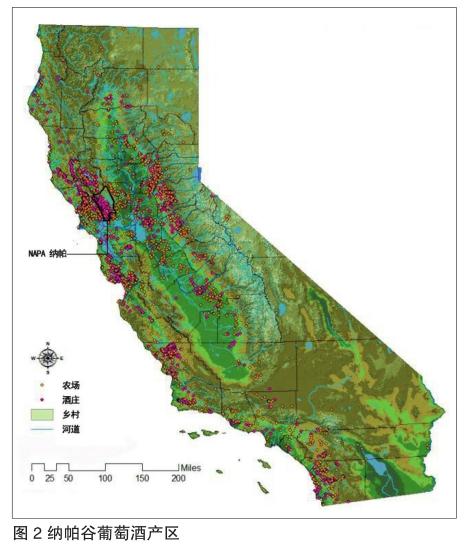

加利福尼亚州农业发展处于美国领先地位,是重要的休闲农业旅游目的地[14]。在空间上,加州分为9大区域,农业小镇集中分布在旧金山海湾及萨克拉门托河流域周边。北海岸地区﹝仅包含奇诺县(Mendocino)、莱克县(Lake)﹞、旧金山海湾地区、雅拉丘陵地区、中央海岸地区休闲农场及酒庄分布最多,以旧金山海湾地区居首(见图2)。旧金山海湾地区、雅拉丘陵地区相邻,位于加利福尼亚州北部,均是加州高品质葡萄酒产区。旧金山海湾地区以纳帕谷为代表,以世界级高质量葡萄酒闻名,主要种植赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、霞多丽(Chardonnay)。雅拉丘陵地区以高品质且物美价优葡萄酒闻名,主要种植仙粉黛(Zinfandel)、西拉(Syrah)、歌海娜(Grenache)和其他一些法国罗讷河谷(Rhone Valley)的经典品种。两个地区虽然同为葡萄酒产区,但市场定位及细分不同。

2.3发展特色

2.3.1资源整合,塑造以葡萄酒产业为基础的全域旅游空间

纳帕谷由8个小镇组成,景观资源丰富。按照资源要素可以分为以美国大峡谷、豪厄尔山、间歇性温泉为主的自然景观资源;以葡萄种植园,油菜、粮食种植区形成的农业景观资源;180年的葡萄种植史及百年酒庄,如鹿跃酒庄(Stags Leap Wine Cwllars)、作品一号酒庄(Opus One Winery)、啸鹰酒庄(Screaming Eagle Winery)等形成的葡萄酒文化资源;许多古老酒庄,如爱之堡酒庄(Castello di Amorosa)形成的独特建筑文化资源等等(见表1)。相对于周边葡萄酒产业区,纳帕谷资源要素特点为历史悠久的葡萄种植史、世界著名的葡萄酒产区、世界著名的葡萄酒庄、美国大峡谷等。

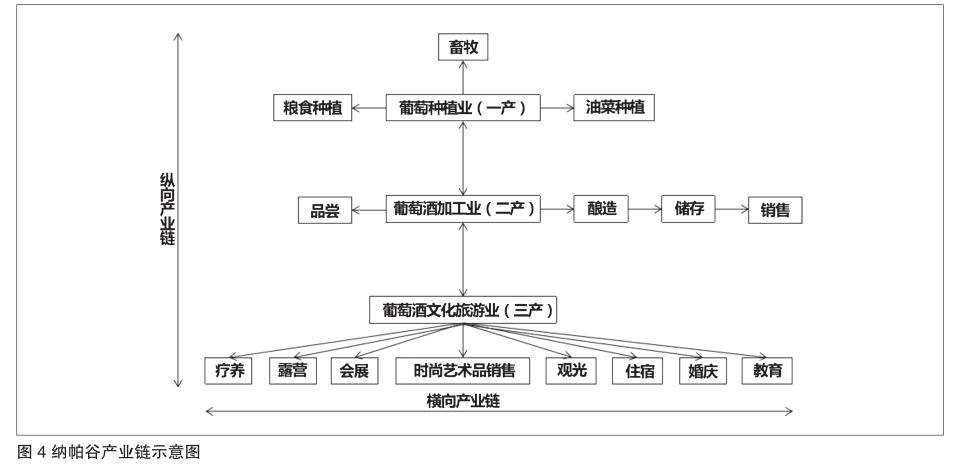

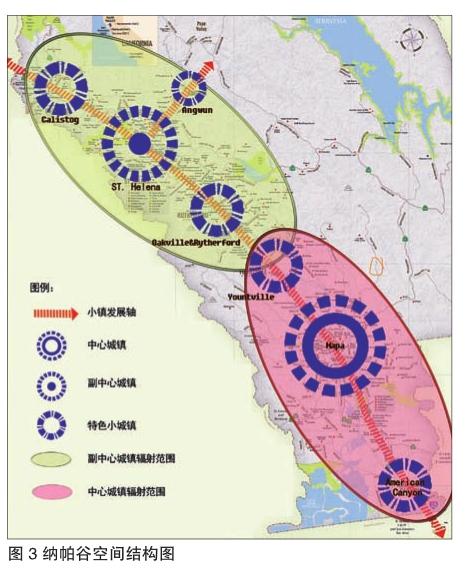

纳帕谷以葡萄酒文化旅游为主题,以葡萄酒产业为基础,形成全域化旅游目的地。空间上,以纳帕镇为核心,圣海伦娜镇为次中心,南北方向的品酒列车为生长轴,其他小镇沿轴线分布,形成“一轴一核一心五节点”的空间布局(见图3)。纳帕镇为纳帕谷的公共服务中心,满足游人品酒、购物、农庄体验等需求,设置多家米其林餐厅和星级酒店,提供高端食宿服务。圣海伦娜镇为艺术购物中心,满足卡利斯托加镇、奥克维尔镇、罗瑟福镇、安格尔镇游人的购买需求,与纳帕谷镇功能上形成互补。

一项对纳帕谷的调查显示,纳帕镇(占比68.7%)和圣海伦娜镇(占比50.2%)是到访游客最多的区域。随后还有扬特维尔镇(占比32.6%)、卡利斯托加镇(占比30.7%)。一日游的游客更倾向于参观纳帕镇(占比72.7%)和圣海伦娜镇(占比52.1%)。

2.3.2产业整合,打造全链条葡萄酒产业集群

20世纪80年代后期,納帕谷在城镇建设方面一直非常注重各个小镇的旅游功能配套。AVA产区的确定,标志着纳帕谷葡萄酒产业从“数量规模型”向“质量效益型”的转变。此时,纳帕谷已经完成了高效益葡萄酒相关产业的聚集,为随后高品质旅游产业的发展打下了良好的基础。

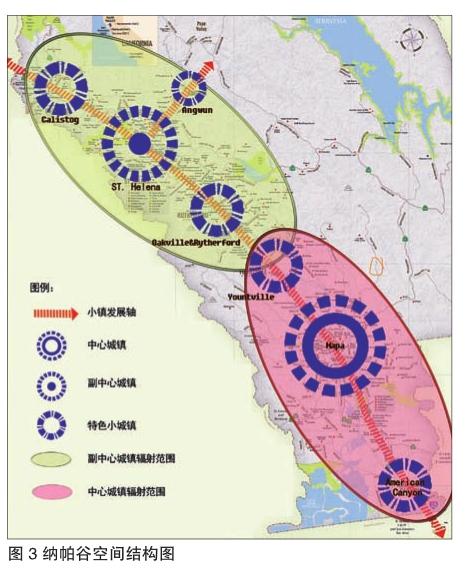

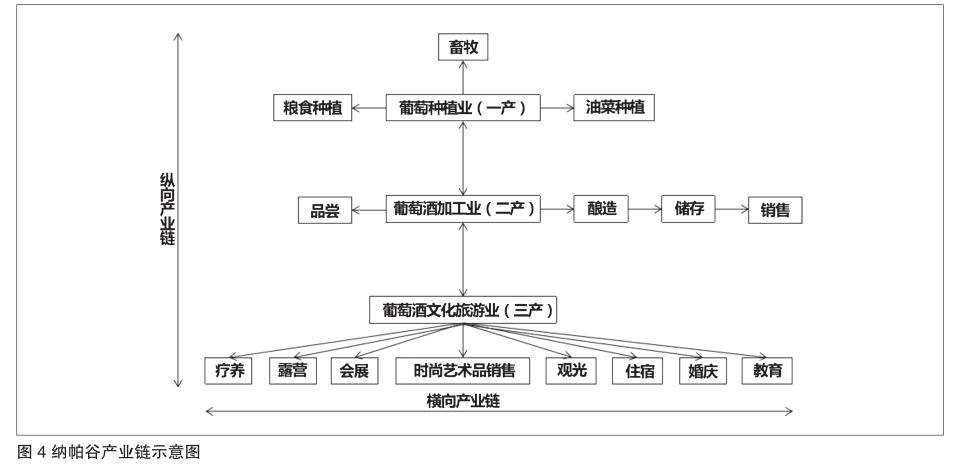

纳帕谷将旅游发展与城镇发展相结合,结合资源的空间分布,控制各个小镇的发展规模及发展方向,促使8个小镇具有不同的旅游功能。纳帕谷以深厚的葡萄酒文化、高品质的旅游服务而闻名,是集观光、度假、疗养、购物、住宿、餐饮、教育等为一体的世界级葡萄酒文化旅游目的地(见图4)。

优美的葡萄种植园景观为纳帕谷营造了绝美的自然风光,为葡萄酒产业及旅游产业增值。葡萄酒产业的发展促进小镇地产、酒店、公共服务等基础配套的发展,基础配套的完善促进了小镇旅游业的发展。旅游业的发展能够形成葡萄酒产业的人气聚集,提升葡萄酒产业的价值。

纳帕谷通过葡萄酒产业链的延伸,将以葡萄种植业和葡萄酒产业为基础的“旅游+模式”,变成“旅游×”的发展模式。产业链的延伸促使纳帕谷脱离农产品、工业产品、乡村旅游的简单发展模式,形成以葡萄酒产业为基础的,葡萄酒+休闲度假、葡萄酒+旅游地产开发、葡萄酒+酒文化、葡萄酒+特色节庆活动等的复合发展模式。

2.3.3品牌效应,体验功能齐全的葡萄酒文化旅游

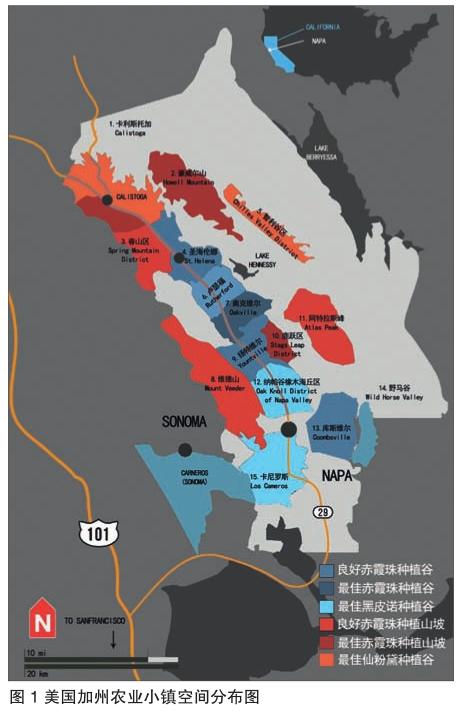

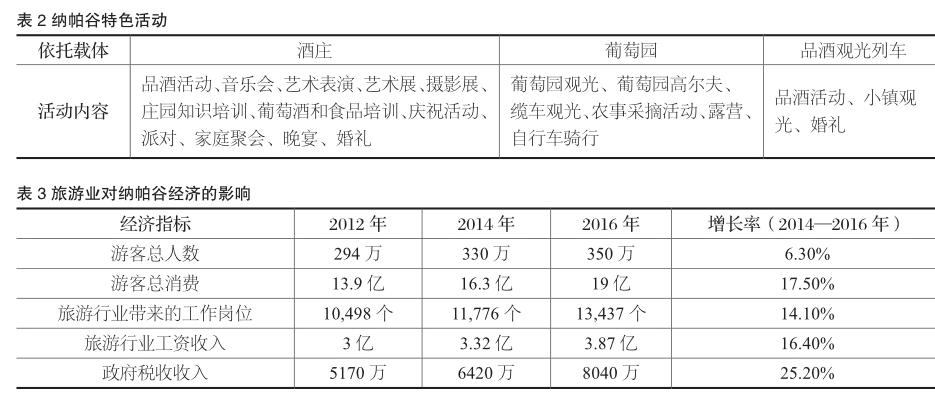

纳帕谷利用世界顶级葡萄酒产地的品牌效应,打造美国葡萄酒文化游览胜地。截至2016年,纳帕谷每年接待旅游人数约350万人,其中79.5%的人来自美国本土,20.5%的人员来自全球其他地区。全区域围绕葡萄种植和葡萄酒产业(一产和二产)资源进行产品体系和节事活动策划,开展丰富多彩的旅游活动,许多活动甚至需要提前一年预约(见表2)。

从表2可以看出,纳帕谷所有旅游产品以及节事活动均围绕葡萄酒产业展开,主要依托酒庄、葡萄园、品酒观光列车来实现。最著名的要属每年6月的葡萄酒拍卖活动,该活动成功吸引了世界各地的葡萄酒爱好者和收藏家。纳帕谷葡萄酒的品牌效应推动了葡萄酒文化旅游,世界级的节事活动增加了纳帕谷的知名度。消费者将纳帕谷葡萄酒带到世界各地,对纳帕谷起到间接的宣传作用。

为了进一步的了解旅客及纳帕谷旅游业的经营情况,政府及社区每两年对纳帕谷的访客进行一次调查,试图选出纳帕谷最受欢迎的活动或者景点,评估纳帕谷的品牌属性和价值,了解游客对规划资源的使用情况及期望和满意度。数据显示,纳帕谷的游客们最重视的是葡萄酒(占比24.1%)、风景如画的乡村(占比23.8%)和烹饪场景(占比16.1%)。一部分受访者(占比6.6%)表示纳帕谷的好天气也是他们喜欢前往旅游的原因。在各色活动中,游人主要参加的活动是品酒活动、就餐、参观酒庄、购物四大类,其比例分别为72.7%、52.6%、39.8%、36.4%[15]。其中,酒庄活动是最受欢迎的旅游活动,平均每个旅客参观3.1个酒庄,超过半数的游客(占比56.8%)会选择买葡萄酒带回家。

多种多样的旅游产品及活动对纳帕谷的旅游业和经济发展产生了重大的影响,对葡萄酒产业的发展起到了巨大的推动作用。葡萄酒旅游产业的发展为纳帕谷带来了13437个岗位,员工仅薪资收入就达到3.87亿元,并以每年7.25%的速度增长(见表3)。

2.3.4全民参与,致力区域的可持续发展

纳帕谷采取政府与社区委员会共同管理城市的政治制度,政府主要负责规划指导和资金支持,社区委员会负责具体的实施。在日常的管理中,社区委员会、社区领导人、专业社区工作者、非营利组织(纳帕縣旅游公司)和社区居民、志愿者均是社区治理的主体,对纳帕谷社区建设和社区的可持续发展负有责任和义务。

根据加州环境质量法案(CEOA),环境保护是地方政府决策的强制性部分。2012年,纳帕谷政府制定了《纳帕县可持续性发展计划》。该计划资金来源于美国能源部能源效率和自然资源保护项目(EECBG),由城市政府运作可持续发展计划(城市规划)和社区可持续发展计划(社区计划)两部分组成。可持续发展计划制定的初衷是保护纳帕谷的环境,主要针对温室气体的排放(碳排放)。城市规划包含能源、运输、水、废物减少与回收、土地规划和利用5个要点;社区计划包含了能源、交通运输、废物减少与回收、食品、自然和建筑环境、商业和经济、社区连通性7个要点[16]。社区计划是社区层面城市规划的细节展示。可见,城市规划层面主要为城市发展方向的控制,社区计划层面主要负责具体方案的实施。

可持续性发展计划制定时,城市规划层面主要参与人员包括城市工程人员和决策者,这项工作在相关专业人员的指导下完成。社区计划层面的主要参与人员包括社区领袖和社区居民,他们包括自各行各业的专家及小镇居民。这些行业包括社区发展委员会(CDD)、金融行业、工业、公园及娱乐行业、市政工程行业等。通过多达16次的社区会议,对社区领袖访谈,约400名社区居民参与的一线调查,最终获得宝贵的会议资料、意见领袖的战略意见或重要的意见反馈、社区居民的主观意愿等多项基础资料。社区人员的参与为可持续性发展计划的制定提供了宝贵的技术支持与一线资料,有利于可持续性发展计划的实施。

3对我国农业特色小镇建设的启示

3.1城镇空间形态与旅游形态共同发展

特色农业小镇的旅游形态与既有城市空间形态息息相关。纳帕谷通过利用现有的大峡谷、种植园建设成为景区;以纳帕镇为核心、圣海伦娜镇为副中心的发展现状,构建功能小镇;挖掘温泉资源建设养生度假小镇;利用现有酒庄形成会展、教育、展览中心;通过品酒列车形成旅游观赏风景道,酒红色的列车也自成一景。此外,还利用现有葡萄园构建宿营地、度假区,现有街道、码头形成艺术参观区。最后通过自行车骑行道和品酒列车轨道将分布于峡谷中的各个小镇连成一线,形成衣、食、住、行、娱为一体,多功能复合的点、线、面整体空间布局,极大地提高了旅游体验。

纳帕谷在发展中,并未强调全域化的发展,却通过对小镇资源特色的整合和挖掘,形成了全域功能完备、区域内外部差异化发展的世界级葡萄酒文化小镇。纳帕谷发展成果与其在发展旅游业时充分利用城市发展现状,把握城市未来发展方向,并将其与现有旅游形态和未来旅游形态有机结合不可分割。

3.2旅游产业与农业关联发展

农业特色小镇全域旅游要农村化,在发展过程中,要稳扎稳打,注重旅游业与农业产业之间的关联。纳帕谷以葡萄种植业为基础,采用精细化种植模式,在2042平方公里的土地上划分了16个葡萄酒子产区,促使葡萄酒酿造产业更专业,葡萄酒品质更稳定,始终保持世界领先的地位。稳定的、高品质的葡萄酒使纳帕谷在葡萄酒行业的地位历久弥新,成为行业话题焦点。在此基础上,纳帕谷发展旅游业属顺势而为。因此,农业是纳帕谷发展的基础,葡萄酒产业是纳帕谷发展的源动力。

纳帕谷发展旅游业,打造复合型产业结构,所有产业均与葡萄种植业直接或者间接相关,与所在城镇和当地居民相关。可见,农业特色小镇在发展过程中要深耕基础产业,形成“一村一业”的产业发展特色基础。在发展农业旅游时,要注重旅游与农业资源、农耕文化、自然资源的深度结合,旅游产业要与基础产业关联紧密。不能为了发展旅游业而将农田占用,将农民迁出,毁了旅游业发展的物质基础,破坏农业文化“灵魂”。

我国农业特色小镇的发展多为“农业+工业”“农业+旅游业”“农业+文化旅游”等模式。产业融合程度低,产业之间关联程度较小,在发展中很容易偏向一侧,最终在发展浪潮中被淘汰。纳帕谷产业发展模式值得许多该类型特色小镇借鉴。

3.3文化挖掘与旅游产品的输出

品牌化是农业特色小镇发展的必由之路。通过农产品的品牌化,实现小镇的品牌化,从而突出特色,实现差异化的发展。“巴黎审判”使纳帕谷成为新世界葡萄酒的代表产区,被视为美国的波尔多。180年的葡萄种植史和酿造史使之成为美国葡萄酒文化的代表。旅游发展中,纳帕谷深耕葡萄酒文化,打造了一个以葡萄酒和葡萄酒文化相关的,功能完备的旅游产品的集合,形成世界级葡萄酒文化旅游目的地。相对于旅游者来说,纳帕谷之旅是一次高质量的葡萄酒文化旅游。目的地旅游产品与游客旅行体验的高度契合,使其旅行印象深刻。据调查,约58.1%的游客希望重游纳帕谷。

文化的挖掘与保护似乎是一个死命题,納帕谷在这方面的经验值得借鉴。纳帕谷居民在发展旅游产业之初,利用1864年建造的开往卡利斯托加温泉镇(Calistog)的老旧铁轨和已经退役的上世纪早期老列车,对其进行改造和内部装修后,为旅客提供奢华的列车服务。古朴的列车行走在百年葡萄园当中,侍者为旅客奉上经过阳光和时光沉淀的美酒,红酒的醇美在葡萄山谷的美景中升华。

纳帕谷文化挖掘和开发过程中注重精髓的保护,并在此基础上做衍生。葡萄酒文化的深度挖掘使旅游产品具有不可复制性,包括物质产品、精神产品及各种旅游服务的不可复制性,实现区域及全球范围内的差异化发展。事实上,旅游产品输出的实质是文化产品的输出。优秀的旅游产品是文化的承载,文化推动了旅游产业的发展,两者相辅相成。

4结语

农业特色小镇和全域旅游都是在我国社会经济进入新常态下提出来的。两者在保护乡村基本风貌,保护农耕文明的基因,保护农业经济形态方面具有相同的作用。农业特色小镇的发展实质是通过产业发展解决区域经济社会问题。纳帕谷在发展之初并未遵循这两个理论,只是结合自身特点,在政府规划、社区自治下,深耕农业,大力发展精细化农业,生产优质的葡萄酒,借助葡萄酒的名气发展旅游业,最终形成一个覆盖全域、功能复合的葡萄酒文化旅游胜地。纳帕谷的成功验证了发展全域旅游对农业小镇带来的改变,它的成功经验对我国农业特色小镇树立品牌、调整农业产业结构、发展农业文化旅游具有一定的借鉴意义。

参考文献:

[1]徐萍,卫新,王美青,等.探索特色农业小镇建设新路径[J].浙江经济,2016(5):50-51.

[2]彭顺生.论永州在“大湘粤桂旅游圈”中的地位与作用[J].湖南科技学院学报,2018,39(6):37-42.

[3]厉新建,张凌云,崔莉.全域旅游:建设世界一流旅游目的地的理念创新——以北京为例[J].人文地理,2013(3):130-134.

[4]舒小林,吴帮伟,何盼,等.全域旅游背景下民族村寨旅游差异化发展研究——以雷山县为例[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2018,39(2):124-129,135.

[5]郑少济,马丽卿.基于全域旅游视角探析舟山群岛海洋旅游发展[J].海洋开发与管理,2017,34(12):31-37.

[6]林泓,林岚,朱志强,等.国内全域旅游研究述评[J].旅游研究,2018,10(2):62-74.

[7]张辉,岳燕祥.全域旅游的理性思考[J].旅游学刊,2016,31(9):15-17.

[8]曹爽,罗娟.我国特色小镇建设的研究现状与展望[J].改革与开放,2017(11):14-15,25.

[9]张晓欢.我国特色小镇建设面临的问题及政策建议[N].中国经济时报,2017-09-14(5).

[10]汪珩,方遥.我国特色小镇建设的分析与建议[J].住宅与房地产,2018(2):225.

[11]邵高峰.我国特色小镇建设概述[J].建设科技,2018(2):19-21.

[12]钟娟芳.特色小镇与全域旅游融合发展探讨[J].开放导报,2017(2):54-58.

[13]A Memorial and Biographical History of Northern California :Napa County History [M]. Chicago:Lewis Publ. Co.,1891.

[14]赵俊晔.美国加利福尼亚州农业旅游经营管理与启示[J].世界农业,2012(5):27-31.

[15] Win. Visit Napa Valley 2016 Visitor Profile Final Report of Findings[R/OL].Destination Analysts, Inc.(2017-05-04)[2018-06-16]. https://www.wine industry advisor.com/2017/05/04/visitnapa-valley-industry-economic-impact.

[16] Clean Green Napa. City of Napa Sustainability Plan(2012-2020)[DB/OL].Napa,CA.(2012-07-24)[2018-06-16].https://www. cityofnapa.org/DocumentCenter/View/925/Sustainability-PlanInitiatives-PDF bidId.