错若化开成长自来

———听华应龙老师《我不是笨小孩》有感

2018-10-20游小云

游小云

有幸聆听特级教师华应龙的一节五年级数学课《我不是笨小孩》,一节简约不简单的年龄问题练习课,华老师设计巧妙,关注学生在练习过程中的一题一得,甚至是一题多得。华老师的大气和智慧、师生之间的灵动交流以及学生借助图形分析数量关系的数学能力获得进一步自然生长,都给我留下了深刻印象。

教学片断一——尊重儿童,教学始于需求

出示习题:

师父对徒弟说:“我在你这年龄时你才5岁,你到我这年龄时,我就71岁了!”请问,徒弟和师父各几岁?

师:一道难题摆在面前做不出来,我们该怎么办?

生:自主尝试,独立思考。

师:做不出来的困难在哪里?

生:我们不知道徒弟和师父的年龄差是多少。

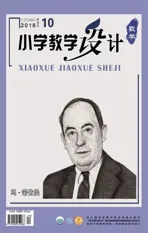

师:我们可以举一个例子,如果你12岁,你爸爸42岁,两人的年龄差是多少?

生:30岁。

师:当你42岁时,爸爸就72岁,可以用图1表示。

图1

师:做不出来,还可能会因为什么?

生:题目没有读懂。

师:哪一句没有读懂?

生:“我在你这年龄时你才5岁,但你到我这年龄时,我就71岁了!”

师:让我们多读几遍,题目的意思就自然清楚了。徒弟5岁,师父多少岁?当徒弟长到师父这么大时,师父就71岁了,这里什么没有改变?

【赏析:教师有什么样的儿童观,就会有什么样的教育观。如果教师把儿童视为接受者,教育就始于灌输;如果教师把儿童视为探索者,教育就始于唤醒;如果教师把儿童视为发现者,教育就始于自然生长;如果教师把儿童视为生命个体,教育就始于尊重交往。课堂中,华老师把学生视为探索者、发现者和具有能动发展的个体,通过鲜活的教学情境和灵动的教学过程引发学生的数学思考,学生沉浸在学习的乐趣之中。在日常学习中,学生遇到难题是再正常不过的事,但作为教师,我们不仅仅要教给学生数学知识、提高数学能力,还要培养学生分析问题的方法和解决问题的策略。爱因斯坦曾说过:“在你离开学校后忘记了学到的一切,最后剩下的就是教育。”教师教会学生的解题技巧、数学知识、概念公式等等,学生毕业没有多久就会忘记,但是留给学生看问题的着眼点、思考问题的方法、解决问题的策略会让他们终身受益。课堂上,华老师尊重学生珍贵的好奇心,即探究未知事物的强烈兴趣,以及在探究中所获得的喜悦和满足感。有一位学生在写出自己想法的时候,华老师和他商量能不能暂时不说,尊重其他学生的思考权力,同时也给予他们独立思考的自由。华老师善于激发学生、启发学生,当学生遇到不太懂或不明白的地方,“我们多读一读意思就清楚了,多画一画题意就理解了”,教学过程中,鼓励学生敢于尝试,审清题意过程中教会学生方法。】

教学片断二——投石问路,能力自然生长

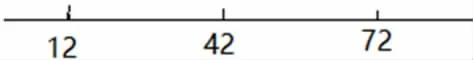

师:让我们进入时光隧道。先画一条直线,在直线上我们先标出5岁和71岁,用两个小磁铁分别表示师父和徒弟的年龄,这两个磁铁应该放在哪里?我们还可以举个例子。(汇报交流学生列举的例子)

生1:我举的例子是,徒弟5岁时,师父30岁,他们的年龄差是25岁,当徒弟变成30岁时,师父55岁;当徒弟55岁时,师父就是80岁,比原题中的71岁要大,我们需要往小一点调整。

生2:我举的例子是,徒弟5岁时,师父25岁,他们的年龄差是20岁,当徒弟变成25岁时,师父45岁;当徒弟45岁时,师父就是65岁,比原题中的71岁小,我们需要往大一点调整。

……

图2

师:(列举的例子用图2表示)从左往右看,有什么规律?你还能发现什么?

生:每一次举例假设,我们都发现了5岁和71岁之间有三个年龄差。

师:学习中我们遇到困难,要勇于投石问路,勇敢去尝试。

生:(独立思考,并汇报方法)71-5=66(岁),66÷3=22(岁),徒弟年龄:5+22=27(岁),师傅年龄:27+22=49(岁)。

(教师展示其他方法:列表法和方程法)

【赏析:小学生的思维是由具体形象思维逐步向抽象逻辑思维过渡的。在教学中,当学生不理解题意,找不到5岁和71岁这两个数量之间的关系时,华老师一句“让我们走进时光隧道”,进入举例画图分析数量关系。举例画图由简单到复杂,从具体到抽象,由扶到放再到收,教学过程符合学生的认知顺序。特别地,华老师在教学过程中善于借助直观,如语言直观、图形直观等,组织学生开展探究、操作、观察等活动,引导学生深入思考,从中分析、判断、概括、运用,达到抽象水平,不断完善富有层次性的数学课,越是简单的方法越是有用的方法。在华老师的数学课上,教材不再是学生的整个世界,整个世界都可以成为学生的学习素材。华老师在和学生的对话中,借用“书读百遍其义自见”的经典名言,教会学生遇到不懂的关键句时可以多读;在问题解决过程中,鼓励学生勇敢地去“投石问路”,即运用策略;在举例验证数量之间的关系时,提出“题试三四、定能生慧”。华老师在问题解决的过程中启发学生进行哲学思考,丰富学生的数学情感体验,从关注知识与技能目标的达成,转向关注学生的数学素养,关注学生的实践体验。学生在画图举例的过程中建立了解决年龄问题的问题模型,把形象的图形和抽象的数学模型联结起来,数学联结的目的是从不同角度审视知识,赋予知识以现实背景,形成联系丰富的知识模块,使得知识节点具有“繁殖力”,最终产生一种关联性的、内聚的知识整合力量。华老师在课堂中经常问学生“什么变了?什么没有变?你是怎样想的?”这几个问题,积极为学生创设思考的时间和空间,让学生在思考的过程中发展。在对话中尊重学生,发现儿童思考的独特之处,正如华老师所提倡的“让学习像呼吸一样自由”,让学生享受学习,体验学习的乐趣。教学过程中,华老师没有停留在举例画图策略上,呈现了列表和方程另外两种方法,注重学生的数学思维的发展。整个探索过程,正如课前教师要求学生那样“暂时不说”,教师也做到“暂时不说”,让学生去探索、去发现、去表达、去调整、去验证……华老师在课堂上以学生为中心,以学生的学习为中心去设计、实施、评价,使每一位学生在原来水平的基础上都获得提高。】

教学片断三——长效化错,培养理性精神

师:(展示一位学生的想法)66÷2=33(岁),徒弟年龄:33-5=28(岁),师父年龄:28+33=71(岁)。他错在哪里?错得好,好在哪里?

生:首先最后一步计算错误;其次他对年龄差的个数理解不正确。

师:你现在会改正吗?

【赏析:华老师的课不避讳学生出现差错,相反由于学生的出错而精彩,教师和学生正确面对这些差错,从差错中悟出道理,有所收获,一节课才更有思考的味道。正所谓“正确的,总是千篇一律;差错的,总是多姿多彩。”华老师注重培养学生对于差错的正确态度,即数学的理性精神,化错教学研究有三个过程,即“错的好”“多飞一会”和“拾起来”。学生对待错误的正确态度不仅要分析思考错误的原因和改进方法,还要进行思维对话,经常问问自己“问题出在哪里?为什么错了?会不会有新的可能?还可以有新的问题吗?”,在自我对话过程中鼓励学生回顾与反思,深化学生对数学本质的理解,培养学生严谨的理性精神和从错误中学习的良好品质。最后学生找到了出错的原因,反思了问题解决的过程,加深了对数量关系的理解。教师在课堂上坚守能力本位要求,着眼于培养学生终身发展的关键能力,包括学生的认知能力、合作能力、创新能力和应用能力。】

总之,华老师的数学课堂师生平等、氛围和谐、良好互动。年龄问题的数学练习课,教师在与学生积极互动交往的过程中注重培养学生的理性精神、数学思想方法、数学研究方法和看问题的着眼点,以知识为载体提升学生的数学素养,站位高,效果好,富有实效性和长效性。