《解决归总问题》教学设计

2018-10-20谢翔翔

谢翔翔

【教学内容】

人教版三年级上册第72页。

【教学过程】

一、“变”中激趣,导“问题”

1.引入“线段图”。

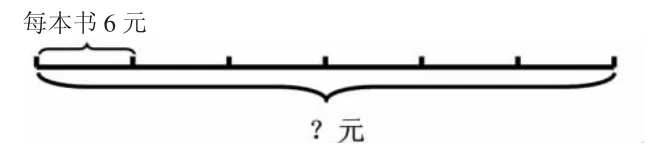

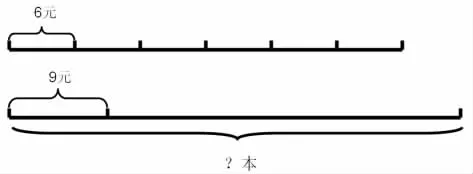

(1)课件出示:

师:同学们,老师今天带来了一条会变魔术的线。(课件演示)

问:你知道了什么信息,“?”表示什么意思?

呈现:买6元一本的书,正好可以买6本,一共要多少钱?

学生独立尝试列式并解答:6×6=36(元)。

追问:为什么用乘法?

(2)

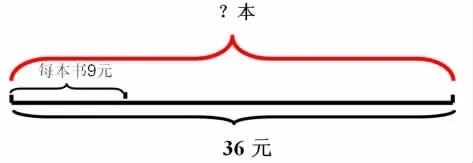

师:你又知道了什么信息?

呈现:每本书9元,一共36元,可以买几本?

学生独立尝试列式并解答:36÷9=4(本)。

追问:说一说,为什么用除法?

小结:数学上常常会将信息和问题藏在这样的线段中,这样就组成了一幅线段图。

2.合并信息——引题。

(1)将上面两个信息合并成一道题。

呈现:老师的钱买6元一本的书,正好买6本,用这些钱买9元一本的书,可以买几本?

(2)画图表征,尝试解题。

要求:

①画:用画线段图或其他图来表示题目中的信息和问题,并尝试列式解答。

②想:想一想,先算什么,再算什么?

【设计意图:在画图表征环节,线段图的呈现是学习的瓶颈。选择以“变”中导“图”的形式引出线段图,以解读数量关系为主,将知识点由易到难地呈现。先“扶”着学生理解线段图,明确每部分的意义,再尝试“放手”,让学生用画线段图或其他图来表示题目中的信息和问题,体现“循序渐进”的教学原则,培养学生的画图表征技能。】

二、“比”中感知,解“问题”

1.呈现表征作品。

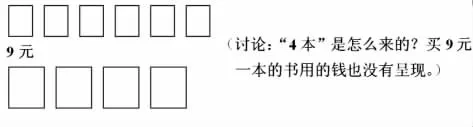

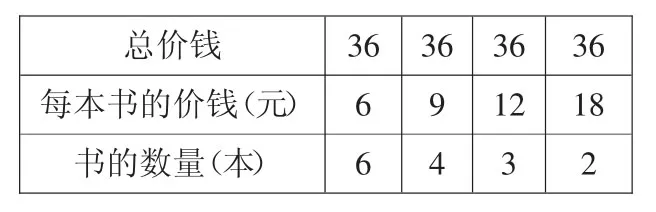

(1)

(讨论:“4本”是怎么来的?买9元一本的书用的钱也没有呈现)

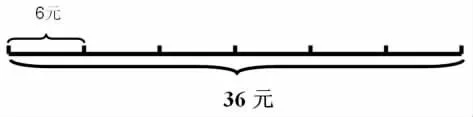

(2)

(3)

(4)

2.对比感知。

图(2):引导观察,是否表示出了题目中的信息问题。明确要想表示出所有信息,必须要画2条线段。

图(3):引导学生观察,从图中获得了什么信息?重点在于理解9元一本的书所在的线段表示的意思。

将图(3)与(4)进行比较。

询问:这两幅图,哪幅图更准确些?

交流:买6元一本的书与买9元一本的书所用的钱相等,可是题目中并没有告诉我们,从哪里知道的?

小结:在线段图中可以用相等的线段表示相等的量。

3.自我检验。

请将自己的线段图改成正确的样子。

【设计意图:本环节以对比为主线,在反复比较中层层递进,不断凸显出线段图的本质,引导学生关注“用这些钱”,初步感知题目的中间问题。】

4.理解算理。

(1)读懂线段图后,算式怎样列呢?

[6×6=36(元),36÷9=4(本);6×6÷9=4(本)]

(2)思考:解题时先求什么,再求什么?和你的同桌说一说。

(3)讨论:为什么要先求出买6本6元的书一共用了多少钱?

(4)明确:只有求出了买6本6元的书一共用了多少钱,才能求出9元一本的书可以买几本。这是本题的中间问题。

(5)反思:解决问题时先干什么,再干什么?

(6)检验:4本9元的书和6本6元的书用的钱是一样的,解题正确。

【设计意图:授人以鱼更要授人以渔。在算式的依托下引发思考,解题时先求什么再求什么,为什么要先求6本6元的书的钱。不断追问、讨论、反思,学生头脑中初步建立“先求出中间问题——总价钱”的模型。再通过检验,经历问题解决的全过程,让学生的解题和分析能力得到提升。】

三、“练”中求思,用“问题”

1.建立模型。

这次展览虽然以“2018 中国·南亚东南亚国际美术展(雕塑)”为名,但根据参展艺术家的情况,展览的作品并不局限于中国、南亚和东南亚诸国,也有英国、意大利、保加利亚等欧洲国家的艺术家参与,从而形成了一种生发于云南昆明,架构在亚洲和欧洲板块上的国际艺术交流活动。参展的雕塑作品中有的抽象或具象,有的变形或写实,无论是从形的塑造、材质运用还是从表现主题等层面来看,参展作品的差异性构建了展览的多样性,多样性中又包含着艺术家的个性和生活认知,也包含着雕塑家所属国家的现实与历史文化,从而形成以艺术形态所呈现的异国文化的碰撞与交融。

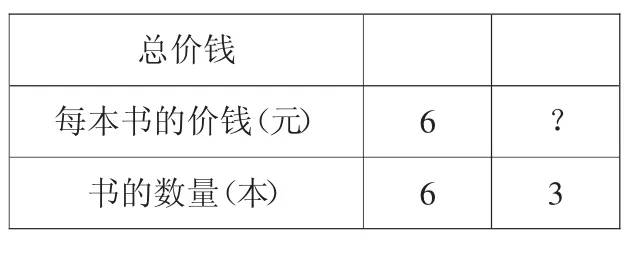

(1)完善表格:9与?填哪里,为什么?

师:根据每本书的价钱乘书的数量,我们可以求出(总价钱)。

问:能在表格中找到36吗?

(2)变式。

引导说一说表格中3和?的意思。6×6÷3(先求什么,再求什么)。

沟通联系:这些算式有什么相同点?(都是先算6×6,并顺势框出)

(3)变与不变。

小结:不管求每本书的价钱,还是求书的数量,我们都是先用乘法求总价钱,再用除法解题。像这种先求总数的问题,在数学上叫做“归总问题”。

【设计意图:本环节以表格的形式表征问题,丰富学生的表象。通过变式,引导学生观察什么在变,什么不变,渗透函数思想与变与不变的思想,建立数学模型。】

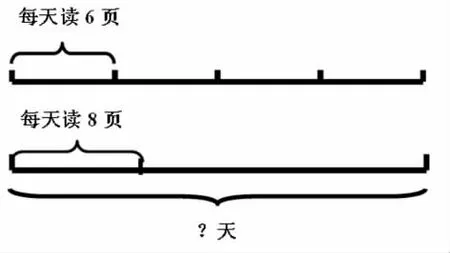

2.看图列式

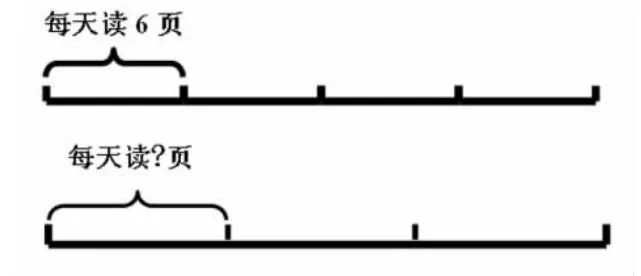

(1)小华读一本书。

①

②

思考:这两幅线段图向我们传递了什么数学信息?

解题:任选一题,尝试列式。

(2)对比。

比一比:这两题有什么相同点和不同点?

相同点:都是先算6×4,也就是先求出“这本书一共有几页”。

不同点:问题不同,一个求几天读完,一个求每天读几页。

小结:无论是求份数,还是求每份数,都要先求出总数。

(3)变式。

(隐去单位,只留下问号)

延伸:这两条线段图除了表示读书的问题,还可以表示其他什么数学问题?请任选一幅线段图,编一道数学问题。

反馈:请学生说题,其他同学听,他编的是哪一幅线段图?

(4)打破定势。

①有一批零件,工人叔叔每小时做8个,2小时做完。如果每小时做4个零件,需要几小时做完?

②工人叔叔2小时做了8个零件,照这样计算,4小时做几个零件?

师:比一比,这两道题有什么不同?

(一个先求零件总数,一个先求每小时的零件个数)

【设计意图:本环节安排看图列式,实现由半编题到编题的过渡,通过归一问题与归总问题的对比,打破思维定势,让学生思维更上一个层面。】

四、“思”中升华,忆“问题”

师:静静地思考,这节课你有什么收获?我们是怎样学习的?

师:如果有机会,你还想学习什么知识?

【设计意图:对课堂学习进行回顾,既梳理了知识形成的脉络,又对学习方式做了小结。对课堂学习进行延伸,激发学生应用所学知识和方法进一步探究学习的欲望。】