微小听神经瘤患者的听力学特征分析

2018-10-19梁秀妮杨海弟关亚峰曾敬贤

梁秀妮 杨海弟 关亚峰 曾敬贤

作者单位:1 香港大学深圳医院耳鼻咽喉科 深圳 518000

2 中山大学孙逸仙纪念医院耳鼻咽喉科 广州 510120

听神经瘤(acoustic neuroma,AN)是常见的后颅窝良性肿瘤,占颅内肿瘤的6%~8%,占桥脑小脑角肿瘤的80%~94%[1]。临床统计表明,颅内肿瘤体积与手术后并发症发生率以及手术风险成正比[2]。目前,大、中型听神经瘤根据其典型的临床表现及影像学检查,诊断并不困难。但微小听神经瘤患者的症状和体征并不十分典型,早期确诊率低。为使症状不典型的听神经瘤于早期得到准确诊断[3],笔者回顾性分析了38耳微小听神经瘤(最大直径≤10 mm)的听力学特征,旨在探讨听力学检查对微小听神经瘤诊断的价值。

1 研究资料

搜集中山大学孙逸仙纪念医院耳鼻咽喉科和香港大学深圳医院耳鼻咽喉科2012年5月~2018年5月期间资料完整的微小听神经瘤38耳,其中男16耳,女22耳,年龄20~60岁,平均43.22±15.20岁,左侧17耳,右侧21耳,肿瘤直径均小于或等于10 mm。临床主要症状为听力下降,其次为耳鸣、耳闷、面瘫等,38耳均行内耳MRI检查证实。

2 研究方法

2.1 听力学检查方法

纯音听阈测试;声导抗检测;听性脑干反应。

2.2 试验设备

听力学检查分别采用Madsen Conera-900型纯音听力计;Madsen Zodlac-910型声阻抗测听仪;Smart EP型听性脑干诱发电位记录仪。

2.3 影像学检查

本研究38耳均采用荷兰菲利浦公司生产的1.5 T超导磁共振扫描仪、12通道相控正线圈,仰卧体位,分别行轴位+冠状位T1WI、T2WI成像及T1WI增强扫描确诊。

3 结果

3.1 纯音听阈测试

38例微小听神经瘤患者,均为单耳患病,另一耳听力正常。患耳纯音听阈图的特点,以0.5、1、2、4kHz频率时所示声强级(dB),气、骨导曲线均呈一致性,无气骨导间距,为感音神经性聋。其中轻度者15耳,中度~中重度者12耳,极重度者6耳,正常者5耳。纯音阈值均值显示(如表1):0.5~2 kHz频率听力下降。其中听力曲线图30耳呈“谷型”:0.25~0.5 kHz频率陡降,0.5~2 kHz频率平坦,4 kHz以上频率上升。

3.2 声导抗检测

微小听神经瘤38耳经声阻抗检测,显示鼓室压力图均呈“A型”,26耳能引出镫骨肌声反射,呈重振现象,其中镫骨肌反射衰减阳性者22耳,反射衰减阴性者4耳。其余12耳的同侧声反射和健耳的交叉声反射阈消失。

3.3 听性脑干诱发电位

本研究微小听神经瘤38耳中,32耳可引出Ⅰ、Ⅲ、V波,除3耳外,均Ⅰ-Ⅲ波、Ⅰ-Ⅴ波间期延长,双耳V波潜伏期差延长;6耳未引出任何波形。

3.4 影像学检查结果

30耳肿瘤局限在内听道内,内听道较对侧稍扩大,8耳在桥小脑角池,向内听道延伸;肿瘤最大直径为3.0 mm×10.0 mm,平均直径为6.5 mm;从形态表现上,30耳呈结节状,8耳呈梭形,T1WI上呈等信号,T2WI上呈低信号,T1WI增强扫描明显强化。

3.5 典型病例

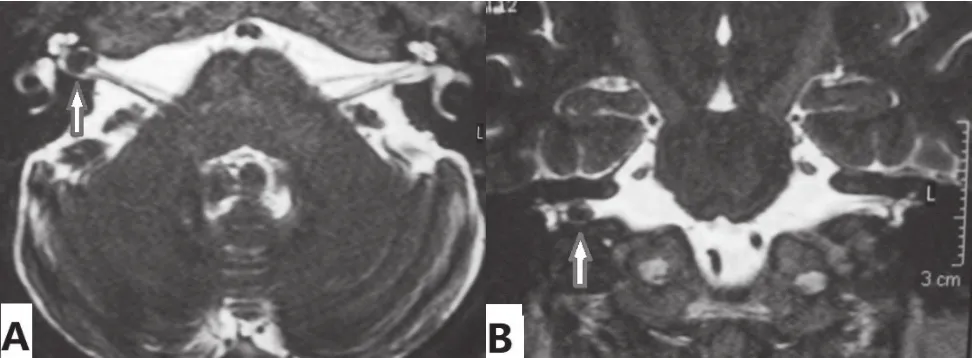

患者女性,49岁,右耳听力下降2月,伴间断性低调耳鸣,无耳闷塞感、眩晕、面瘫等。内听道MRI显示:肿瘤局限在右侧内听道内,呈结节状,长轴沿内耳道走行,与内听道内诸神经分界欠清楚,T1WI上呈等信号,T2WI上呈低信号,T1WI增强扫描明显强化;大小约5 mm×6 mm×3 mm,内听道稍扩大(如图1)。

图1 右侧内听道内微小听神经瘤。右侧内听道底部见小类椭圆形等T2信号影,与内听道内神经分界不清,内听道稍扩大。A面T2WI,B面T2WI。

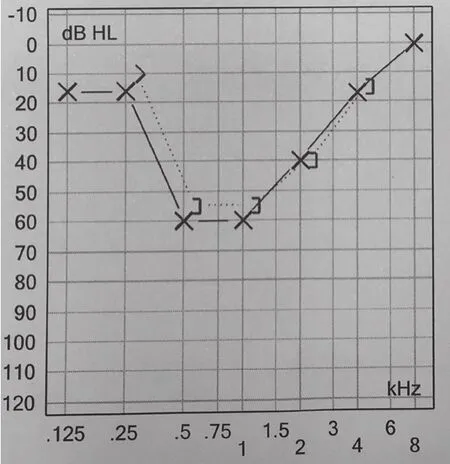

纯音测听示(如图2):右耳气、骨导听力下降,250 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz各频率的平均纯音阈值为44 dB HL,提示中度感音神经性聋。听力曲线图呈“谷型”:0.25~0.5 kHz频率陡降,0.5~1 kHz频率平坦,1 kHz以上频率上升。

图2 右耳纯音听阈测试图

声导抗、镫骨肌声反射结果示:鼓室压力图呈“A型”,右耳镫骨肌声反射可引出,伴重振现象。

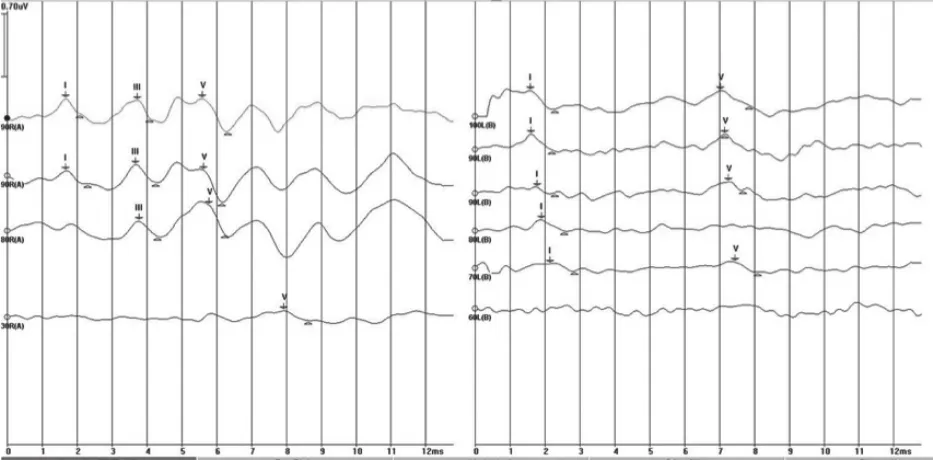

听性脑干诱发电位示(如图3):右侧患耳Ⅰ-Ⅲ波、Ⅰ-Ⅴ波间期延长,双耳V波潜伏期差延长。

4 讨论

蔡林志等[4]研究显示,MRI对直径<20 mm的小型听神经瘤具有诊断价值,同时MRI增强扫描对微小型听力神经瘤(肿瘤直径≤10 mm)也具有较高诊断价值。笔者经观察分析微小听神经瘤的听力曲线表现可能与肿瘤分布、神经走行方向、压迫周围血管或组织结构有关。早期微小听神经瘤多位于内听道内,起源于前庭神经鞘膜上,由于生长缓慢加以前庭系统具有高度的适应性,故最常见的早期症状是单侧听力下降和/或耳鸣,而前庭症状一般在早期都不明显且较耳蜗症状出现为晚。随着微小听神经瘤在坚硬骨壁的内听道生长,可以压迫周围神经,位于前庭神经前方的蜗神经最易受到肿瘤的挤压或推移,因蜗神经的外层由来自蜗底周的纤维组成,传送高频音的冲动,在肿瘤生长的早期阶段,表现中频段(0.5~2 kHz)听力损失,随着肿瘤的增长,逐渐表现为高频段(0.5~2 kHz)听力损失。同时肿瘤的生长也可以压迫周围血管,一般认为其听力损失机制是由于肿瘤压迫、牵张蜗神经或损害了供应耳蜗的内听动脉所致[5],内耳结构(除内淋巴囊外)均为迷路动脉所供应,内耳血液供应(迷路动脉)受障碍可致耳蜗组织退行性变。

ABR潜伏期是针对听神经疾病敏感而特异性高的检查方法,有报道提出听觉脑干反应的各波来源:Ⅰ波源于听神经的外侧部分,II波起源于听神经的内侧部分,Ⅲ波和听觉脑干反应后面的波形一样,不止一个起源,主要起源于耳蜗核,IV波主要来自上橄榄复合体,其对侧成份大于同侧成份,V波起源于外侧丘系[6,7]。尽管这是对ABR起源的一种简单化的概述,ABR波形是由听神经和脑干通路上的同步放电所形成,对给予的刺激具有相同潜伏期的神经纤维构成。这些神经纤维可来自脑干各种不同的结构,因此不能得出确切的ABR与脑干解剖部位的关系,但ABR前五个波主要来源于听神经和脑桥内。由此推测,ABR的表现可能与肿瘤生长的部位(内侧型或外侧型)、肿瘤大小、对邻近神经、血管压迫程度等多种因素有关。故临床中一般很少单独应用ABR诊断听神经瘤,通常会与其他听力学方法联合应用提高肿瘤检出率。Godey[8]分析89例经手术证实的听神经瘤患者的临床听力学检查结果时发现,单独使用ABR检出听神经瘤的敏感性为92%,联合应用ABR+镫骨肌声反射的检出率可达到97%。Grayeli[9]等研究了676名单侧听神经瘤患者听力学特征后发现,ABR单独应用检出听神经瘤的敏感性为95.2%,联合纯音测听可达97.5%。

表1 38例患者的各频率纯音听阈均值

图3 右耳听性脑干诱发电位

本研究分析微小听神经瘤患者38耳,以下三方面显示:①纯音听阈测定:听力多为中频段(0.5~2 kHz)下降;听力曲线呈“谷型”图。②声导抗:中耳功能均正常,26耳同侧镫骨肌声反射可引出并表现重振现象,提示蜗后听觉通路病变早期变化,镫骨肌声反射衰减试验阳性进一步明确存在蜗后病变。12耳同侧及对侧交叉镫骨肌声反射未引出,考虑与蜗后病变者声反射阈值提高,声反射丧失有关。听神经瘤患者除出现蜗后病变的损害,部分患者还表现为蜗性损害。4耳镫骨肌反射衰减阴性者可能与微小听神经瘤压迫致内耳血循环障碍有关。③听性脑干诱发电位:显示微小听神经瘤可导致I波后各波潜伏期延长,从而Ⅰ-Ⅲ波、Ⅰ-Ⅴ波间期延长,随着听神经瘤的增长,蜗神经受压加重,Ⅲ、Ⅴ波逐渐消失,最后由于肿瘤严重影响内耳功能,ABR各波均可消失。此外38耳的ABR检查结果中,健耳Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波均无发生异常改变。本研究联合应用纯音测听+镫骨肌声反射+ABR三项临床常用听力学检查对诊断听神经瘤的价值,可接近MRI的水平,凸显诊断价值。在欧美国家听神经瘤的诊断趋向小型化、早期化[10]。微小听神经瘤为病变较早期表现,可以沿着阻力较小方向生长,突向内耳门并进入桥小脑角区。有研究表明,肿瘤的大小是影响术后面神经功能的独立相关因素,肿瘤越大,面神经功能保留率越低[11]。如果能使病变得到早期诊断、早期治疗,则在很大程度上减少了患者的手术损伤,不仅使肿瘤切除更加彻底,防止复发,并且可以防止损伤面神经及蜗神经,在最大程度上保留听力及防止面瘫等并发症。

本文通过分析38耳微小听神经瘤患者听力学检查,总结出微小听神经瘤听力学典型特点如下:①纯音听阈测试:多为感音神经性聋,以中频段(0.5~2 kHz)“谷型”听力下降曲线为主。②声反射检查:鼓室压力图呈“A型”;患耳多可引出镫骨肌声反射及重振现象,镫骨肌声反射衰减试验阳性。③听性脑干反应检查:I波后各波潜伏期延长;Ⅰ-Ⅲ波、Ⅰ-Ⅴ波间期延长;双耳V波潜伏期差延长。有如上听力学特征的患者,应警惕微小听神经瘤可能,需定期行听力学检查和临床动态追踪观察,必要时行影像学检查明确,以提高对听神经瘤的早期诊断率。