文献所见云南古代葬俗的类型学探析

2018-10-17叶成勇

叶成勇

云南地区古代葬俗形式多样,变化复杂。笔者受到民族考古学类比分析模式的启发和影响,试图以考古类型学的方法,整理云南古代的丧葬民族志资料,以期对中国西南民族地区丧葬仪式及文化内涵的发展变迁有进一步的认识。

一、相关文献概述

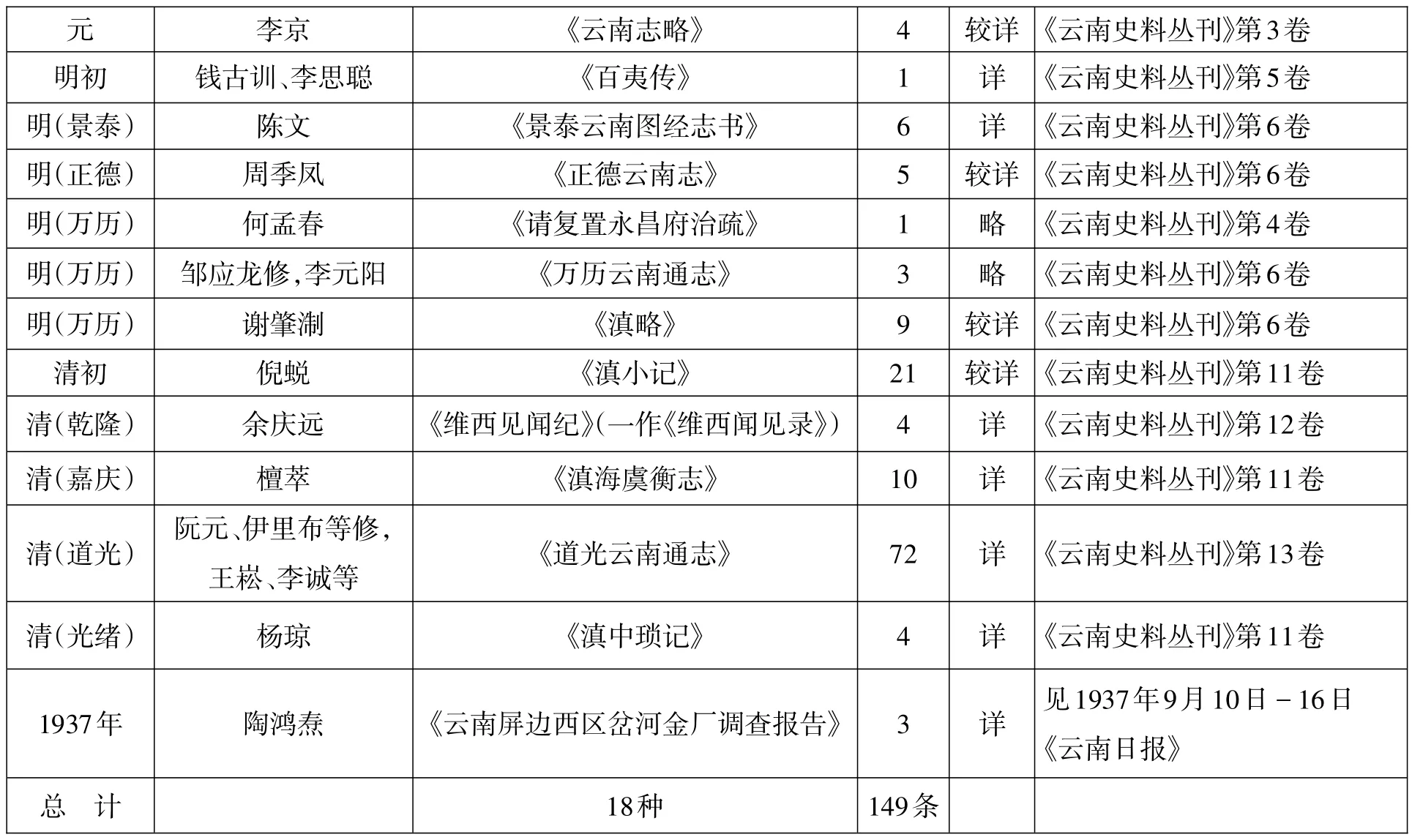

记载云南地区古代葬俗的文献不少,自汉至明清时期,据笔者不完全统计,有18种之多。明以前多游宦之作,明及其以后多地志之述。现初步统计如下(按成书年代早晚顺序)。

表1 云南地区古代葬俗文献统计表

说明:表中把民国时期的三条记录也计入内,是因为所计内容至迟在清代业已出现,仍属古代范围。

从统计的18种著录、149条内容可以看出:第一,明以前的记载非常少,且内容简略。明代以来,尤其是清代的记载明显增多,越加详细。第二,真正开始对云南地区葬俗作详细记叙者,是早期唐的游宦。明清两代的私人纪闻和官方地志并盛,这与明代在西南地区大行土司制度和清代大行“改土归流”的政治背景相合。第三,149条记载,多是书中附属之言,非特以“葬俗”为目专叙之,且多是对非内地丧葬习俗之异质性的书写。当时知识精英们尽管是倾向于重边政而轻夷俗,重政事不重轶事,但也能在修教齐政、治民化俗的统治思想下对夷俗有特定的关注和著录。第四,材料来源,私人纪闻多为著者个人经历之事,较真实,且时代性较强,而官方编纂的地志,内容比较全面,但层层抄录转述多糅杂繁缛,时代性不明显。

现把文献中的记述栉列如下,并按所记葬俗中葬前仪式、葬式、葬后仪式三方面作综合考察。所谓葬式,是狭义的含义,指直接处理尸体的方式和仪式,这里主要指焚尸或殓尸入土。葬前仪式指尸体处理前(火化或入土)与死者有关的不同个体参与的所有仪式活动,而葬后仪式是指尸体处理后(火化或入土)与死者有关的不同个体举行的所有仪式活动。根据材料可分为三类,即葬前仪式、葬式、葬后仪式皆备者为第一类;葬式皆备,但葬前仪式或葬后仪式不全备为第二类;仅具葬式者为第三类。这样的分类,是笔者借鉴考古类型学理论方法来试图对丧葬文献作分析的一种尝试。

二、火葬及其演变

火葬在云南地区自唐代起,长盛不衰,影响深广。

第一类(葬前仪式、葬式、葬后仪式皆备者)。唐《云南志·蛮夷风俗第八》:

1.“蒙舍及诸乌蛮不墓葬。凡死后三日焚尸,其余灰烬掩以土壤,唯收两耳。南诏家则贮以金瓶,又重以银为函盛之,深藏别室,四时将出祭之,其余诏家或铜瓶铁瓶盛耳藏之也。”①《云南志·蛮夷风俗第八》,见方国喻主编《云南史料丛刊》第2卷,昆明:云南大学出版社,2001年,第74页。以下文献皆为此版本。

元《云南志略》:

2.白人“人死,浴尸束缚,令坐,棺如方框,击铜鼓送丧,以剪发为孝,哭声如歌而不衰,既焚,盛骨而葬。”

3.倮倮(乌蛮)“酋长死,以豹皮裹尸为焚,葬其骨于山,非骨肉莫知其处。葬毕,用七宝偶人藏之高楼,盗取邻境贵人之首以祭,如不得,则不能祭。祭祀时亲戚毕至,宰杀牛羊,动以千数,少者不下数百。”

4.麽些蛮“人死,则用竹箦舁至山下,无棺椁,贵贱皆焚一所,不收其骨。非命死者则别焚之。其余颇与乌蛮同。”②《云南志略》卷3,第128页、第129页、第130页。

《景泰云南图经志书》:

5.《云南府·风俗·少信医药》“死则浴尸,束缚置方棺中,或坐或侧卧,以布方幅,令有室僧名阿吒力者,书梵咒八字其上,曰‘地水火风,常乐我净’。而饰以五采,覆之于棺。不问僧俗,皆送之野而焚之。或五日或七日,收骨贮瓶中,择日而葬之。”

6.《罗雄州·风俗·葬不用棺》“死无棺,其贵者用虎豹皮,贱者用羊皮裹其尸,以竹箦舁野焚之。会亲友杀牲祭享,弃其骨而不收。酋长及富者,则令奴婢看守,长者二三月,幼者月余而止,藏其骨,非亲人莫知其处。其倮倮散居各处者,其俗亦同,非特此州然也。”

7.《维摩州·风俗·击土鼓》“土僚……人死掘窖,置棺于上,乱击之,名曰击土鼓,二日舁出焚之。习俗亦类倮倮。”

8.《镇南州·风俗·戌日祀祖》“境内僰人,风俗大抵与云南府同,但每月以戌日祀祖,及每岁伏月(日)、腊月二十四日具酒馔上坟,告曰某节之期至矣,敢请回家享祭。告毕相聚饮宴而散。人死则置于中堂,请阿吒力僧遍咒之三日。焚于野,取其骨,贴以金箔,书符咒其上,以磁(瓷)瓶盛而瘗之。”

9.《宝山州·风俗·焚骨不葬》“麽些蛮死者无棺椁,以竹箦舁至山下,贵贱一所焚之,不收其骨,侯冬择日走马到焚所。用毡覆地,呼死者之名,隔毡抓之,或骨或灰,但得一块取之,以归家祭之。祭毕,送之山涧弃之,非命死者,别焚之。其土官死,则置于床,陈衣服玩好鹰犬于前,妻子无衰绖,衣文绣,返胜平日。以死者之马,令奴额帕驰骤,谓之招魂。当焚骨之际,则以鞍辔玩好,皆付诸火。其马则以斧击杀之。”③《景泰云南图经志书》卷6,第4页、第41页、第56页、第64页、第90页。

《正德云南志》:

10.《镇南州·风俗·戌日祀祖》(同第8条)。

11.《丽江军民府·风俗·焚骨不葬》此条引自《宝山州志》(同第9条)。①《正德云南志》卷6,第157-158页、第207页。

《万历云南通志·爨蛮风俗》:

12.曲靖爨蛮“酋长死,以豹皮裹尸而焚,葬其骨于山,非骨肉莫知其处。”

13.丽江麽些“人死则以竹箦舁至山下,无棺椁,贵贱皆焚之,非命死者则别焚之。”②《万历云南通志·爨蛮风俗》卷6,第647页、第647页。

万历《滇略·夷略》:

14.曲靖之爨夷“葬不用棺,贵者裹以虎、豹皮,贱者羊皮,之野而焚之,弃其灰。”

15.丽江诸土酋“酋死,则以生平所好鞍马、宝玩置于一处,厝棺其中,尽焚之。遣人驰马于灰烬中拾其骨,得一即置椟,藏岩石内而封焉。或马疾,不得骨,即他物亦可。”③《滇略·夷略》卷6,第781页、第783页。

清初《滇小记·滇云夷种》:

16.爨蛮“上下皆祭天,为台三阶以祷死。以豹皮裹尸而焚,葬其骨于山,非至亲莫知其处。”

17.白倮倮“丧无棺,火麻裹毡,舁于竹椅,七人擐甲执戈,四方射,前导,焚之于山,鸣金持旗招其魂,以竹签裹絮置小篾笼悬生者床间。祭以丑月二十三日,插山榛三百枝于门,列篾笼地上,割烧豚,每笼各献少许,侑以酒食,诵夷经罗拜。”

18.黑倮倮“葬,贵者裹虎皮,贱者羊皮,焚诸野,弃其灰。”

19.窝泥“丧无棺,吊者锣鼓摇铃,头插鸡尾跳舞,名曰洗鬼。忽泣忽饮,三日,采松为架,焚而葬其骨。祭用牛羊,挥扇环歌,拊掌踏足,以钲鼓、芦笙为乐。”④《滇小记·滇云夷种》卷11,第144页、第144-145页、第145页、第149页。

乾隆《滇海虞衡志·志蛮》:

20.白倮倮“丧无棺,缚以火麻,裹毡,竹床舁之,前导七人,甲胄,枪弩四方射,名禁恶止杀。焚之于山,鸣金执旗,招其魂,以竹裹絮置小篾笼悬床间,如神主。五月二十三日,列笼地上,割烧豚,侑以酒食,诵夷经,罗拜以祭之。”

21.黑倮倮“死以火化,同诸夷,惟神主或以金银叶为之,葬于一处或高冈之上,叙昭穆次第,并无坟冢,惟指悬岩曰此吾祖茔。……夷性畏鬼,多禁忌,亦有效汉葬,而裔不昌,群诮之,复以夷法葬。其焚尸也,贵者裹以虎皮,贱者裹以羊皮,执役者必其百姓。”

22.窝泥“丧无棺,吊者锣鼓摇铃,头插鸡尾跳舞,名洗鬼。忽泣忽歌,三日,架松焚之而葬其骨。祭用牛羊,挥扇环歌,拊掌踏足,以钲鼓、芦笙为乐。”⑤《滇海虞衡志·志蛮》卷11,第230页、第231页、第234页。

《维西见闻纪》(一作《维西闻见录》):

23.麽些“人死无丧服,棺以竹席为底,尽悬死者衣于柩侧,而陈设所有琵琶猪。头目家丧,则屠羊、豕,所属麽些吊,皆饭之。死,无论贵贱,三日后舁至山,厝薪灌酥,焚而弃其骨,取炭一寸瘗之,每六月五日则祭于瘗炭所,迎神于家,炙小豕祭焉,三年后不复祭。”

24.古宗“即吐蕃旧民也……人死无棺,生无服,延喇嘛卜其死之日,或寄之乔木食鸟,或投之水食鱼,或焚于火,骨弃不收。阿墩子以上,人死则延喇嘛诵佛经三日,吹笳而雕至,剥肉,抛以食之。剥工取其髅骨一,臁肕骨二以值。髅为器售之,臁为笳售之。”

25.那马“本民家,即僰人也……死无棺,置尸床于庭,陈设死者衣冠,家人哭不绝声,姻娅吊于百步之外哭,友吊于五十步之外哭,哭于尸所,以所携尊酒灌尸口,毕,躃踊卒哭而拜,邻人延而款以酒食。五日后舁而焚之,葬骨立墓,岁时俱祭。丧服尤严,五世后之族兄弟子侄之姻娅皆有服,一时轻重之服俱遇,则先服其重者,而补轻服于后,其服无节,而遇恒多,故其人长年多白衣冠也。”①《维西见闻纪》卷12,第62页、第63页、第64页。

《道光云南通志·南蛮志·种人》:

26.黑倮倮引旧《云南通志》“葬,贵者裹以皋比,贱者以羊皮,焚诸野而弃其灰。”

27.黑倮倮引《宣威州志》“死则覆以裙毡,罩以锦缎,不用棺木,缝大布帐,用五色帛裁为云物,谓之‘远天锦’。生前所用衣物,悉展挂于旁,事毕焚之。打牛、羊、猪以祭三、五、七日,举而焚之于山。以竹叶、草根,用必磨[注:倮倮之巫师]裹以锦,缠以采绒,置竹笥中,插篾篮内,供于屋深暗处。三年附于祖,供入一木桶内,别置祖庙以奉之,谓之‘鬼桶’。打牛、羊、犬祭其先,谓之‘祭鬼’。”

28.白倮倮引旧《云南通志》“丧无棺,缚以火麻,裹毡舁于竹椅,前导七人,环甲胄,执枪弩四方射,名禁恶止杀,焚之于山。既焚,鸣金,执旗招其魂,以竹签裹少许,置小篾笼,悬生者床间,祭以丑(五)月廿三日,插山榛三百枝于门,列篾笼地上,割烧豚,每笼各献少许,侑以酒食,诵夷经,罗拜为敬。”

29.干倮倮引《宣威州志》“葬以火,缚尸如猿猴,使人踊跃火上助喝。其长死,游骑挟弓弩周围驰骋,名‘搅魂马’;祭祀则揭牲畜心肝于竹杪,绕尸旁歌舞,孝子受贺,孝妇衣彩。燔毕,拣骨纳器,悬屋中,或送入鬼洞,近亦渐习殡殓。”

30.伯彝引《永北府志》“殁后不用棺椁,发尸火化,捡骨立坟,春秋祭祀。”

31.糯比引《元江州志》“糯比,即窝泥之别种。丧无棺,吊者击鼓摇铃跳舞,名曰洗鬼。忽泣忽歌忽饮,三日,采松为架焚之。”

32.侬人引《开化府志》“亲死素食,麻衣,土巫卜期火葬。不拘日月远近,岁终服即除。”

33.沙人引《罗平州志》“死用薄棺葬,女、媳盛妆罗立,曰站场。毕,舁于野,焚而掩之。”

34.麽些引《永北府志》“殁后剜木为棺,焚化弃骸,不行掩埋。”

35.阿度引《开化府志》“死葬不用棺,宰牲以祭,火化掩埋。”②《道光云南通志·南蛮志·种人》卷13,第348页、第349-350页、第350页、第353页、第360页、第366页、第370页、第371页、第372页、第384页。

另外,该志关于窝泥之葬俗全引自《滇小记》(见19条),关于麽些、古宗、那马葬俗全引自余庆远《维西闻见录》(见23—25条)。

《云南屏边西区岔河金厂调查报告》:

36.(H)人种及风俗之徭人:“每一代人须选一死尸置于棺内,以火烧之。烧时先将死者左手及右足夹一纸条,术士作法后,其火大起,焚毕,然后将尸灰择地安葬云。”①陶鸿焘:《云南屏边西区岔河金厂调查报告》,《云南日报》1937年9月。

上列36条材料,按照前面的分类原则,它们是最全面的一类,可信度自然高。这其中,游宦之作乃著者亲历,其可信度又在地志之上,应是首选材料,地志多录前人或古代人著作,其有时代性不强之嫌。但即便是亲历者之作,也未必能准确地反映出当时当地民族的火葬习俗的真正文化内涵,因为作者不可能像现代的人类学家那样系统全面地观察描叙一种文化现象。而且,著者常带着本民族的文化眼光,会不自觉地用自身的文化价值观去解释、衡量火葬这种习俗,从而导致误解,甚至是把风马牛不相及的东西扯在一块。当然,由于记叙内容的时空关系,族属关系的含混模糊,我们对这些材料的对比研究以及与考古材料类比时,无法深入,实为遗憾。

现在,我们根据上引的材料,对云南古代火葬的基本情况作一窥探。

第一,据第1条,至迟到唐代中晚期火葬在洱海地区蒙舍及诸乌蛮中兴起,且独具特色。一般是葬前停放尸体一段时间(三日),火化后掩埋,收死者部分骸骨(两耳),用特制的瓶盛装起来以祭祀。同时还出现了等级差别,南诏家用金瓶,其余诏家用铜瓶铁瓶盛耳(南诏为六诏之首,是南诏时期统治者中的最高贵者)。从这里我们能看到这种火葬习俗已经具备了完整的葬前仪式、葬式、葬后仪式,不应是当地最初的火葬形态。

第二,元代(2—4条)除洱海地区外,火葬至少在其北的麽些蛮(今丽江地区纳西族先民)和其东的白人(今白族先民)中流行,但形态各异。白人焚尸前有诸如浴尸,束尸入棺,击铜鼓送葬,剪发随葬、哭丧等仪式,焚后则盛骨而葬,这些都无不带有该民族早先的葬俗色彩。相比之下,麽些蛮火葬则简易得多,无棺椁,仅用竹箦舁至山下而焚,无贵贱之别,也不收骸骨。而在乌蛮内部上层社会则流行裹尸并用邻境贵人首祭祀的独特习俗,祭祀场面宏大,宰杀牛羊,数量成百至千。

第三,明代(5—15条)相关文献只有4种,后者基本上是对始著文献的抄录。火葬比元代更盛,其影响东至罗雄、曲靖(今云南罗平、曲靖一带),东南至维摩州(今云南丘北、砚山一带),北至宝山州(今丽江以北),已涉及云南大部分地区和民族。分布越广,民族也越庞杂,形态更是各异,但是与前代比较,基本形态却未变。见于元代的三种形态都得以继续,如浴尸、束尸入棺(第5条),无棺、兽皮裹尸(第6条),竹箦舁尸于野而焚(第6、9、13条)。明代对丽江地区麽些蛮上层葬俗记录较之前充分,这是明代土司制度背景下丽江土司文化的有机部分,颇被人重视。与此同时,火葬在传播过程中,不是简单地被接受,而是附注了浓厚的本民族文化,这主要表现在葬前仪式上:一是增加了佛教僧人的参与(第5、8条),二是对棺的重视(第5、7条),三是杀牲祭祀、守灵、招魂仪式及焚烧死者生前玩好(第6、9条)。以上三点表明,重视葬前仪式,对死者灵魂的关注是明代云南地区火葬的一大特点。明代云南火葬大致可分为三种形态:其一,僰人火葬受佛教影响甚深,重视棺殓,收骨而瘗而葬,定期祭祀。其二,倮倮火葬习俗流行最广,所谓“其倮倮散居各处者,其俗亦同,非特此州然也。”皆无棺椁,一般民众弃骨不葬,贵者则藏骨于山,非亲莫知其处。其三,麽些火葬习俗,基本仪式与倮倮接近,但其招魂及毁焚死者身前玩好之俗,倮倮则无。明代地志除了对部分土司地区和军事交通沿线土著葬俗的记载外,对广大的多民族葬俗则很不重视。在明王朝对西南地区实行夷汉分治背景下,地方历史书写者必然会出现这种重边政而轻夷俗,重政事不重轶事的倾向。

第四,清代(16—35条)、民国(第36条),相关文献虽然也只有4种,但内容针对性更强,如对白倮倮、黑倮倮、窝泥、古宗、那马、干倮倮、糯比、侬人等群体之丧葬习俗有详细的记录,其中反映了倮倮各支系葬俗的不同形态。而对麽些葬俗的记录丰富了以往的内容,反映出时代的变化。特别是生动地记录了清中期黑倮倮仿效汉式土葬与复行火葬的摆动和矛盾心态,比较真实地揭示了在汉文化强势影响下,土著火葬习俗这个核心文化因素开始动摇。火葬的形态与前代迥异,内容丰富得多,有的民族中火葬时的仪式较明代变异明显。这阶段火葬的特点是对葬前仪式和葬后仪式的普遍重视。前者如:爨蛮“祭天祷死”(第16条)、白倮倮焚尸前“禁恶止杀”(第17、20条),窝泥人洗鬼(第19、22条),那马人吊哭、以酒灌尸、服丧、岁时祭祀(第25条),沙人站场(第33条),干倮倮“搅魂马”(第29条)。后者如:白倮倮焚后鸣金执旗以招魂、置神主(篾笼)以祭祀(第17、20条),黑倮倮置祖庙(鬼桶)以祭祀(第27条),麽些人和伯彝人收骨定期祭祀(第23、30条),那马人、伯彝人葬骨立墓立坟(第25、30条)。此外,可以看到同一民族内部火葬习俗迥异,如彝族各分支中的黑倮倮、白倮倮、干倮倮的火葬就各不同。

以上变化生动地反映了土著坚守火葬本身的意义,同时,葬前仪式和葬后仪式不断被加重,诸如招魂、洗鬼、立坟墓、定期祭祀等仪式已经成为整个葬俗的重要内容和主题。这与清朝在云南地区改土归流,汉人大量涌入后带去的崇宗敬祖的思想和土葬习俗的影响密不可分。由此看来,清代云南地区的火葬跟佛教思想越走越远,而跟中原祖宗崇拜思想越走越近。可以说,在清代,火葬已接受了改造,本质意义发生了转变。

总之,云南古代火葬习俗是随着佛教(阿吒力派)的传播,在洱海地区最早兴起,并随着唐宋时期南诏大理政权的统治而扩展到云南大部分地区和民族中。至明代火葬达到鼎盛,形成了稳定的模式,以白族和彝族先民两种类型为代表。至清代,火葬渐行远离佛教本意,与中原地区祖宗崇拜、灵魂崇拜思想和土葬习俗合流。

第二类(葬式备,葬前仪式或葬后仪式不全备)。

万历《滇略·夷略》:

1.爨夷“死,以豹皮裹而焚之。”

2.麽些“人死,以竹箦舁至山下,无贵贱皆焚之。”①《滇略·夷略》卷6,第779页、第780页。

清初《滇小记·滇云夷种》:

3.爨蛮“以豹皮裹尸而焚,葬其骨于山,非至亲莫知其处。”

4.干倮倮“丧以牛皮裹尸,束锦衣薪。”

5.开化十八寨之僰夷“焚骨而葬。”

6.麽些“人死,以竹箦舁至山下,无贵贱皆焚之。”

7.流入新兴、禄丰、阿迷、镇南之蒲人“葬用莎罗布裹尸焚之。”

8.苗子“死则毡裹,舁而焚诸野。”

9.黑干夷“死则裹毡焚之。”①《滇小记·滇云夷种》卷11,第144页、第146页、第148页、第149页、第151页、第152页、第152页。

嘉庆《滇海虞衡志·志蛮》:

10.麽些“人死以竹箦舁至山下,无贵贱皆焚之。”

11.蒲人“葬用莎罗裹尸而焚之。”

12.黑干夷“死则裹毡,舁而焚诸野。此夷之最贱者。”②《滇海虞衡志·志蛮》卷11,第234页、第235页、第236页。

《道光云南通志·南蛮志·种人》:

13.爨蛮“死以豹皮裹尸而焚,葬其骨于山,非骨肉莫知其处。”

14.黑倮倮引《马龙州志》“祭以十二月二十三日为期,植松枝于门外,布松叶于屋上,割鸡、烧豚,修以澧酒,陈列地上。诵夷经向罗拜焉。”

15.妙倮倮引《永北府志》“一种无姓氏,身没火化,收骨埋葬,插松枝以栖神。”

16.蒲人引旧《云南通志》蒲人其流入新兴、禄丰、阿迷、镇南者“葬用莎罗布裹尸焚之。”

17.白扑喇引《开化府志》《广南府志》“丧无孝服,亦不用棺,以木架扛送火化。”

18.麽些引旧《云南通志》“人死以竹箦舁至山下,无贵贱皆焚之。”

19.麽些引《永北府志》“殁后火化,收首掩埋。”

20.力些引《永北府志》“死后火化,抛弃骸骨。”

21.古宗引《恩乐县志》“丧葬火化,不拾骨,即于焚处掩土葬之。”

22.西番引《永北府志》“殁后火化,不立坟冢。”

23.苗人引旧《云南通志》“死则毡裹,舁而焚诸野。”

24.黑乾夷引旧《云南通志》“宣威有之,死则裹以毡,舁而焚诸野,此夷中之最贱者。”

25.喇乌引《开化府志》“父母兄弟之丧,吹角跳舞,宰牛以祭。无孝服,以木编床,发尸火之。”

26.瑶人引《开化府志》《广南府志》“死者骸骨不落地,火化收藏。”

27.阿嘎引《开化府志》“有丧,合寨老幼向尸前跳舞,尸以火化,无孝服。”

28.山车引《开化府志》“丧无孝服,割牲以祭,葬用木床,盛尸火化。”③《道光云南通志·南蛮志·种人》卷13,第346页、第349页、第352页、第362页、第364页、第372页、第372页、第374页、第375页、第377页、第378页、第379页、第380页、第383页、第383页、第385页。

光绪《滇中琐记》:

29.古宗“人死无棺,生无服。延喇嘛卜,或寄之乔木食鸟,或投之水食鱼,或焚于火,骨弃不葬也。”④《滇中琐记》卷11,第309页。

对于第二类材料,其可信度大不如第一类,一是内容本身贫乏,二是辗转抄录者甚众,与实际情况出入颇大。但是,若以这类材料来补充据第一类材料得出的结论,则未尝不可。从上引的29条材料可以得出:

第一,文献记载的火葬分布范围扩大了,涉及的土著种类群体增多了。对葬前仪式的重视总是多于对葬后仪式的重视(当然不排除是著者偏重前者所致),这与对第一类材料分析得出的明代“火葬变化主要表现在葬前仪式上”的结论是一致的。其中,开化府的葬俗中,尸前跳舞一项是清以前未曾记载的。

第二,葬前仪式主要集中在焚尸前对尸体的处理上。彝族的各分支及其邻近民族一般用毡裹尸(毡是彝族日常生活中的服饰),蒲人用莎罗裹尸,爨蛮用貂皮裹尸,喇乌、山车人用木床盛之而焚,白扑喇用木架扛送而焚。

第三,葬后仪式则集中在收骨与否、掩埋与否。总的看,收骨者少,掩埋者少。这一点似乎与前面得出的清代也重视葬后仪式的结论不合。其实,除了记叙不全面外,主要是因为清代火葬的葬后仪式具有隐匿性,不易被著者碰见。

第四,材料还能说明清代的火葬在多民族中广泛流行,如滇西南部的蒲人、滇东南部的苗人、瑶人中也行火葬。原来滇中、滇西地区久已流行的火葬习俗则叠经变迁,差异甚为明显。

以上四点,特别是清代的火葬特点,对研究云南古代火葬习俗来说,是一种补充和细化,同时也验证了前面的结论基本上是正确的。

第三类材料(只备葬式,即焚尸)。

清初《滇小记·滇云夷种》:

1.罗婺“葬以火化。”

2.卡隋“葬皆火化。”①《滇小记·滇云夷种》卷11,第146页、第153页。

嘉庆《滇海虞衡志·志蛮》:

3.罗婺“葬用火化。”

4.卡惰“葬者火化。”②《滇海虞衡志·志蛮》卷11,第232页、第237页。

《道光云南通志·南蛮·种人》:

5.黑倮倮引《弥勒州志》“死用火化。”

6.罗婺旧《云南通志》“葬用火化。”

7.白沙人引《广南府志》“丧葬用火,衣服尚白色,惟土富州有此。”

8.喇傒引《开化府志》“此种多从交趾流入,丧用火化。”

9.卡惰引自《云南通志》“卡惰,元江有之……葬皆火化。”

10.普列引《开化府志》“丧则火化。”③《道光云南通志·南蛮·种人》卷13,第349页、第361页、第371页、第384页、第385页、第387页。

以上10条材料,只言其火化这一点,葬前仪式,葬后仪式皆无,与前面两类材料实不可比较,但它们仍有其价值,主要是增加了清代云南一些地区和一些民族是否行火葬这一基本信息的记录。上述材料主要集中在滇东南地区,开化府、广南府已与广西地区和越南地区接连,表明这一区域的许多民族也是盛行火葬的。

三、土葬及其演变

本文对土葬材料的分析,仍按前面对火葬分析的方法进行分类。

第一类(葬前仪式、葬式、葬后仪式皆备)。

唐初《西洱河风土记》:

1.“至于死丧哭泣,棺椁袭敛无不毕备。三年之内,穿地为坎,殡于舍侧,上作小屋,三年而后出而葬之,蠡蚌封棺,令其耐湿。豪富者杀马牛祭祀,亲戚必会,皆赍牛酒助焉,多者至数百人。父母死皆衰布衣,不澡。远者至四五年,近者二三年,然后即吉。其被人杀者,丧主以麻结发而黑其面,衣裳不缉。唯服内不废婚嫁。”①《西洱河风土记》卷2,第219页。

唐中晚期《云南志·蛮夷风俗第八》:

2.“西爨及白蛮死后,三日内埋殡,依汉法为墓。稍富室广栽杉松。蒙舍及诸乌蛮不墓葬。凡死后三日焚尸……”②《云南志·蛮夷风俗第八》卷2,第74页。

明初《百夷传》:

3.原文:“父母亡,用妇人祝尸,亲邻咸馈酒肉,聚年少环尸歌舞宴乐。妇人击碓杵,自旦达宵,数日而后葬。其棺若马槽,无盖,置尸于中,抬往葬所,一人执刀持火前导。及瘗,其生平所用器物,坏之于侧而去。其俗不祀先,不奉佛,亦无僧道。”

景泰志本:“父母亡,不用僧道,祭则用妇人祝于尸前,诸亲戚邻人各持酒物于丧家,聚少年百数人,饮酒作乐,歌舞达旦,谓之娱尸。妇人群聚击碓杵为戏,数日而后葬。葬则亲者一人持火及刀前导,送至葬所,以板数片如马槽之状瘗之,其人平生所用器皿盔甲戈盾之类,坏之以悬于墓侧,而自去后绝无祭扫之礼也。又有死三日之后,命女巫刴生祭送,谓遣之远去,不使复还家也。民家无祀先奉佛者。”③《百夷传》卷5,第363页、第363页。

景泰《云南图经志书》:

4.诸夷传百夷条(同第3条景泰志本)。④《云南图经志书》卷6,第480页。

《正德云南志》:

5.楚雄府风俗葬殉以鸡条“病死亦挖坑,用板而葬,上盖草蓬,以生时所用之物纳于左右,复以雌雄二鸡置其侧。”⑤《正德云南志》卷6,第158页。

《万历云南通志》:

6.僰夷风俗条(同第3条景泰志本)。⑥《万历云南通志》卷6,第645页。

万历《滇略·俗略》:

7.“丧,以请僧忏悔追荐为事,钲鼓之声日夕不绝;葬不择地,祭不于庙而于墓。墓祭甚数,以正月初浣,三月清明,七月中元,十月朔日,腊月之末,咸往拜坟墓。富者牲醴担负,贫者荷楮钱以往,未尝有辍也。唐宋以前,葬之以火化……国朝始为之厉禁,于是有棺椁、坟茔、封树之礼,埒于中华。李元阳有《复火葬议》曰:‘一坟所占,不过十步。而有力之人广图风水,遂致占田为坟。而刀耕火种之民无从措手,恐非长久之策也。’夫滇皆山也,教之山葬则已矣,安可虑其侵田而思复火葬之旧乎?”

8.僰夷条(内容同第3条景泰志本)。

9.镇康州蛮“死则剜木为棺殡之,坟上植一树为识。”①《滇略·俗略》卷6,第696页、第778页、第784页。

清初《滇小记·滇云夷种》:

10.僰夷(又称百夷)“人死,用妇人祝于尸前,亲邻相聚,饮酒歌舞,谓之娱尸。妇人群击椎杵为戏,数日而后葬;葬则亲者一人持火及刀前导,至葬所,以数片瘗之。其人素所用器皿,甲胄戈盾皆坏之,悬于墓侧,自后绝无祭扫礼。此大百夷之风俗如此。”(此与第3条近似)②《滇小记·滇云夷种》卷11,第147页。

嘉庆《滇海虞衡志·志蛮》:

11.僰人条(同第10条)。③《滇海虞衡志·志蛮》卷11,第233页。《道光云南通志·南蛮志·种人》:

12.妙倮倮引《永北府志》“又有一种,其人淳朴,没后棺殓掩埋,春秋祭祀,仿佛汉礼。”

13.僰夷引旧《云南通志》(同第10条)。

14.僰夷引《恩乐县志》:“如亲没,以击铜鼓为号,闻声,亲戚毕至。孝子用笋叶帽,上束红花白棉花条戴之。每日束草人,穿平时衣服为尸,浴于河岸二次。祭用牛猪,葬用孝子先以生鸡蛋祷于灵,左手持往山卜地,如死者不愿处,打在地遇木石不损。葬后每日二次送饭往墓上祭献,或一年或三月乃止,自后,即以亲丧日为忌日,百事不作。”

15.花扑喇引《开化府志》《广南府志》“丧亦用棺葬,不忍火,且论山向。自谓不似诸夷,各有古礼,语言亦微异。”

16.普马引《开化府志》“人死,不论男女,俱埋于掌房下常行走处,每日以滚水浇之。侯腐取出,以肉另埋,骨则洗净,用缎为袋盛之。家人尽穿红、绿,杀猪牛,令婿负之跳舞,藏于家,三年乃葬。遇疾病,则取用再跳,以为未瘗之骨作祟也。”④《道光云南通志·南蛮志·种人》卷13,第352页、第357页、第359页、第364页、第385页。

现在对以上16条材料分析如下:

第一,据唐代人的两条材料(第1、2条),可知至迟在唐初洱海地区土葬与火葬并行,部分民族已有了完整的土葬形态,且极具特色。如葬前要“殡于舍侧三年,上行小屋”,三年后蠡蚌封棺而葬,葬后要为父母衰布衣,不澡达数年(至少三年)之久(第1条)。这些仪式都表明它远不是最初的形态,土葬之俗由来已久,源远流长。有趣的是,唐代中晚期在洱海地区土葬与火葬并行不悖(第2条)。其所谓“三日内埋殡”“依汉法为葬”、葬后“栽杉松”等仪式显然与汉人土葬之俗类似。可见,唐代土葬有自己的特点,也有近于汉式葬者。

第二,明代(第3—9条)土葬的流行程度远不如火葬,只是在部分区域和民族中继存了下来。唐代已显现的两种土葬之传统(夷式和仿汉式)也继续存在。前者如第3条,后者如第7条所记。百夷人(傣族先民)在明代是否行火葬,文献无载。只是清嘉庆檀萃辑《滇海虞衡志》中记载的蒲人(布朗族先民,在傣族之南)已行火葬。现据第3条材料仅知至少有一部分百夷人在明初期还行土葬,“不用僧道”,棺如马槽。其葬前仪式“妇人祝尸、诸亲邻娱尸”,埋葬时“亲者一人持火及刀前导,送至葬所”,不重棺,仅以板数片瘗之,葬后无祭扫之礼。这与唐代洱海地区的土葬习俗迥异,表明二者各有起源。第7条材料谈到明万历年间李元阳《复火葬议》中所议之事,似乎还表明这时在云南某地区土葬有盛行之势。文献明确记载,明代曾禁止过火葬,推行中原地区的棺椁、坟茔、封树之礼仪。土著之火葬习俗明显受此影响,前文分析火葬受内地汉式葬俗影响已证实了这一点。

第三,清代(第10—16条)土葬仍未有大的发展,仅存在于小部分区域的部分民族中,如洱海及附近顺宁府的部分僰夷、百夷人中和滇东南开化府内的花扑喇、普马人中(可能是彝族中很小的分支)。其实,明清时代这些地区早已是火葬盛行,而行土葬者多是偏僻之地的少部分人。虽然如此,土葬在清代除了继承前代的形态外,有的民族还是对其作了一定的发展。

第四,土葬与火葬互有影响。土葬中百夷葬前“执刀持火前导”可能影响到了清代白倮倮焚尸前的“禁恶止杀”,而毁生平所用器物于墓侧之俗,可能受到丽江地区麽些蛮火葬时焚烧玩好之俗的影响。

据此可知,云南地区的土葬习俗相对于火葬出现要早,且非一源。从唐至清,虽火葬盛行,但土葬仍未断绝,还在部分地区的少数民族中存继,形态各异。清代云南地区火葬在盛行之时,却接受了汉人崇宗敬祖思想和土葬习俗的影响,渐行远离佛教思想。与此截然不同的是,云南古代土葬习俗不是与汉式土葬形态越走越近,而是越走越远,如明清以来土葬中的“妇人祝尸,亲戚娱尸,孝子浴尸于河,洗骨盛之藏于家”等仪式都不是汉式土葬之俗,却是当地少数民族葬俗之主题。有的土葬,还受到火葬的明显影响。出现这种现象的原因,在于行土葬之民与行火葬之民杂处,多属偏远之民族或部族,与外界接触不多。他们或多或少也受了一些火葬或汉人葬俗思想的影响,前者如请僧为事,无祭扫之礼,后者如依汉法为墓,栽杉松,墓祭甚数,定期举行,种树为识,论山向等。“自谓不似诸夷,各有古礼”,则可能是对中原文化的坚守。

第二类材料(葬式备,葬前仪式或葬后仪式不全备)无。

第三类材料(仅备葬式)。

《华阳国志·南中志·永昌郡》:

1.晋元帝(建武二十三年)扈栗人“大破哀牢军,杀其六王,哀牢人埋六王。”①(东晋)常璩:《华阳国志·南中志·永昌郡》,成都:巴蜀书社,1984年,第298页。

《水经注》:

2.“鹿茤王与(哀牢人)战,杀六王,哀牢耆老共埋之。”①(北魏)郦道元:《水经注》卷37,成都:巴蜀书社,1985年,第564页。《后汉书》:

3.“永平元年,姑复夷复叛,益州刺史发兵讨破之,斩首渠帅,传首京师。后太守巴郡张翕,政化清平,得夷人和。在郡十七年,卒,夷人爱慕,如丧父母。苏祁叟二百余人,赉牛羊送丧,至翕本县安汉,起坟祭祀。”②(南朝·宋)范晔:《后汉书》卷86,北京:中华书局,1956年,第2853页。

以上3条材料时代甚早,但多不详,甚憾。第1、2两条所谓“埋六王”“共埋之”,是何种葬法,不知,只能推测,其可能是挖坑埋葬。第3条材料中“起坟祭祀”也未明言是何种葬法,只能据当时的民族关系和政治背景推测其就是汉式土葬之法。

四、关于几种特殊葬俗

文献中还发现一些非前述两种葬俗的材料,现备于此,待考。

(一)“横葬”

《道光云南通志·南蛮志·种人》:

1.白牳鸡引《开化府志》“丧不用棺,无论山坡,俱横葬。”

2.普岔引《开化府志》“丧用木槽,盖以马鞍,孝子披白、抱鸡,亲戚吹唢呐送之。藏于石硐,岁余横葬。”

3.腊歌引《开化府志》“死则横葬。”③《道光云南通志·南蛮志·种人》卷13,第367页、第384页、第386页。

以上三条族属不一,但都在开化府范围内。葬前仪式不一致,而埋葬的具体方式不得知。

(二)“金镶二齿而葬”

明代《请复置永昌府治疏》:

其夷(金齿、黑齿)殁后,金镶二齿而葬,故因得名。④(明)何孟春:《请复置永昌府治疏》卷4,第643页。

(三)“不敛不葬而去”

《道光云南通志·南蛮志·种人》:

倮黑引《楚雄府志》“遇有死者,不敛不葬而去,另择居焉。”⑤《道光云南通志·南蛮志·种人》卷13,第363页。

(四)“瘟不即葬”

《滇中琐记》:

滇中被瘟死者,不敢即葬,谓即葬则后此瘟气愈炽,大不利于乡闾。因而草草敛以棺,舁而弃之道左或墓侧,斜安倒置,不封不树。死者既多,逐致横棺遍野,日炙风撩,棺为绽裂,狐食蝇嘬,莫取仰视,久乃葬之,真忍心哉!⑥《滇中琐记》卷11,第253页。

(五)“闹丧”

《滇中琐记》:

滇中丧母,大不易办。母族人无亲疏皆来争饮食,索布帛,视丧家贫富以为例。争论不已,谓之闹丧,真恶俗也……此风愚民多有之,读书之家鲜有也。①《滇中琐记》卷11,第253-254页。

五、葬俗补遗

这部分材料都是未明论葬式者,或载葬前仪式,或载葬后仪式,有的与前述火葬土葬之俗有某些相似或相同之处,但由于葬式不明,不便归类,也不宜深入对比讨论,故皆列出来仅供参照。

《正德云南志》:

1.寻甸军民府·风俗·种类不一条:“六月二十四日,杀牲祭祖,夜以高竿缚火炬,占岁丰凶……死丧则各出所有以相助,谓之丛。”

2.金齿军民指挥使司·风俗·夷俗丕变条:“潞江诸处百夷,妇人夫死,则抱尸而眠,合面而哭,虽经久臭烂不顾也。”②《正德云南志》卷6,第205页、第220页。

万历《滇略·夷略》:

3.楚雄之罗婺“死者葬,以鸡雌、雄各一殉之”

4.僰夷“夫死不嫁,自称鬼妻。”③《滇略·夷略》卷6,第781页、第786页。清初《滇小记·滇云夷种》:

5.禄丰、罗次、元谋僰夷“葬有棺,少哀戚。”

6.剑川僰夷“棺如马槽,以板为之。”

7.临安僰夷“丧,衣绯,架木置尸其上,吊者各散红布缎一方,召拜禡诵夷经,三日,以簟裹而舁之山,妻不更嫁,名曰鬼妻。”(此条神似火葬,但未明言。)

8.顺宁僰夷“丧有棺殓,封葬以石。”

9.镇南僰夷“人死,令亲者捉刀尸旁,昼夜守之,亲朋以酒祭奠,捉刀人呼死者之名灌诸口中,如是三日而葬。”

10.南安和泥“死以雌、雄鸡各一殉葬。”

11.黑濮“丧以木槽为棺,服白布,葬即除之。”④《滇小记·滇云夷种》卷11,第147页、第148页、第148页、第148页、第148页、第149页、第153页。

乾隆《维西见闻纪》:

12.巴苴,又名西蕃,“惟兄弟死,嫂及弟妇归于一人。”⑤《维西见闻纪》卷12,第64页。

嘉庆《滇海虞衡志·志蛮》:

13.干倮倮“丧以牛皮裹尸束锦,而衣之以薪。每食,插箸饭中,仰天而祝,以为报本。”①《滇海虞衡志·志蛮》卷11,第231-232页。

《道光云南通志·南蛮志·种人》:

14.黑倮倮引《楚雄府志》“性畏鬼,亲死即葬,遇有疾,即谓父母作祟,开冢取骨而视之,以验吉凶。”

15.妙倮倮引旧《云南通志》“在阿迷者,其丧,则合寨醵金为助。”(与第1条颇类)。

16.禄丰、罗次、元谋僰夷“葬有棺,少哀戚。”(同第5条)。

17.江川、路南僰夷“丧,衣绯,架木置尸其上,吊者各散红布缎一方,召拜禡诵夷经,三日,以簟裹而舁之山,妻不更嫁,名曰鬼妻。”(同第7条)。

18.顺宁僰夷“丧有棺殓,封葬以石。”(同第8条)。

19.剑川僰夷“棺如马槽,以板为之。”(同第6条)。

20.在十八寨僰夷“又有髡者,曰光头僰夷。葬不复顾,或梦亡者,昧爽至坟上,设一石祝之,曰‘勿再返也。’”

21.镇南僰夷“人死,令亲者捉刀尸旁,昼夜守之,亲朋以酒祭奠,捉刀人呼死者之名灌诸口中,如是三日而葬。”

22.顺宁僰引《古今图书集成》“丧葬以助。”

23.僰夷引《新兴州志》“人死,以尺帛裹头为服,州境杂居之。”

24.水摆夷引《开化府志》“夫死名为鬼妻,无复可嫁。”

25.扑喇引《开化府志》《广南府志》“一名黑扑喇……祭用牛羊豕,名曰三乐。”

26.窝泥引旧《云南通志》“在南安州者,又曰和泥……死以雌雄鸡各一殉葬。”(同第10条)

27.窝泥引《景东厅志》“丧葬剜木为棺,祭用牛,贫则用猪。不记生而记死,每逢忌日,设牲祭于家,不出财,不出户。”

28.窝泥引《蒙自县志》“夫死归于母家,更适人,不关于翁姑。”

29.黑土僚引《开化府志》“婚丧亦近花土僚,送葬,女婿吹芦笙,跳舞尸前。”

30.沙人引《弥勒州志》“父母死,亦知戴孝,不食肉,差异于诸夷。”

31.沙人引《开化府志》《广南府志》“亲死,所祭之肉不食,或弃,或馈诸同人。”

32.力些引《维西闻见录》“丧则弃尸,不敬佛而信鬼。”

33.小古宗引《景东厅志》“丧葬掩土,不知祭祀。”

34.西蕃引余庆远《维西闻见录》“惟兄弟死,嫂及弟妇归于一人。”

35.苗人引《镇雄州志》“葬有棺无敛,祭宰羊,击高颡鼓以为哭奠之节。”

36.沙兔引《镇雄州志》“死则以棺收尸,横停中堂,亲友祭奠。富者答帛,贫者但款酒食。子戴白布一幅,媳必易锦绣衣,乃以为孝云。”

37.阿系引《开化府志》“丧立长幡,以招吊客,祭用牛羊,世居郡之乐农里。”

38.普剽引《开化府志》“亲亡,令子婿跳舞,亲属击鼓鸣锣,吹角祭献,名曰娱尸。”

39.黑濮引旧《云南通志》“丧服白布,丧毕即除之,其丧皆用木槽。”

40.峨昌引旧《云南通志》“一名阿昌……旧俗,父兄死,则妻其母、嫂。后罗板寨百夫长早正死,其妻方艾,自矢不失节,遂饿而死,其俗乃革。”①《道光云南通志·南蛮志·种人》卷13,第349页、第351页、第357页、第357页、第357页、第357页、第357页、第357页、第358页、第358页、第360页、第364页、第365页、第365页、第365页、第368页、第371页、第371页、第374页、第376页、第377页、第378页、第379页、第383页、第384页、第387页、第388页。

光绪《滇中琐记》:

41.麽些蛮“死无服,棺以竹席为之。”②《滇中琐记》卷11,第309页。

《云南屏边西区岔河金厂调查报告》:

42.(H)人种及风俗:“昔人遇有丧事,须先将死者尸身悬挂于住房之侧,一日或数日后,请人围绕歌唱,吹奏六笙,并将饮食置于死者口中,始行装殓安葬云。”

43.江外民族(今金平县之岔河)“至于丧事,先请白马(术土之称)杀牛讽经开始,其礼节与内地略同。惟亲朋来吊,有携猪牛为礼者,有带狮子灯、花灯来丧家跳舞者。因是富有之家,如遇丧事,辄杀牛至数十头。”③陶鸿焘:《云南屏边西区岔河金厂调查报告》,《云南日报》1937年9月。

以上43条材料,可与前述火葬和土葬材料结合,详加考证,于此从略。其中,助葬、夫死不嫁、父兄死妻母嫂之类的习俗,值得关注。

结 语

本文主要依据云南古代文献中关于各种葬俗的记载,按火葬、土葬和其他葬俗分别加以介绍,对文献内容作栉列排比。并从所记各类葬俗之葬前仪式、葬式、葬后仪式三方面作类型学考察分析,初步梳理了不同葬俗的历史演变及其原因。这对理解云南地区不同民族历史文化特别是丧葬文化,有一定的参考价值。考古类型学固然是缘于对出土物的分类和型式功能演变研究,但它亦可以作为一种方法论,通过一定的转换而用于对历史遗存下来的文献整理,进而与考古资料作类比研究。这种研究理念在中国考古学界以汪宁生先生的民族考古学研究模式运用最为充分。

关于云南古代的丧葬习俗,既有丰富的文献资料,也有丰富的考古出土资料。具体到云南地区古代葬俗上,对火葬、土葬按葬前仪式、葬式、葬后仪式的标准分三类,以为有可行之处,但结论未必都可靠。按照民族考古学的分析模式,本文只是丧葬民族志的类型学整理,只完成了整个研究工作的一半。另一半是对相关考古资料的类型学分析,并对二者作类比研究,以期得出更可靠的关于历史过程和文化变迁的认识。