巴斯夫9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂技术特点分析

2018-10-17那晓磊HaythamShbaita朱春雨孟祥杰ClaudeBeigelPeterDohmen

那晓磊,Haytham Shbaita,朱春雨,孟祥杰,Claude Beigel ,Peter Dohmen

(1.巴斯夫(中国)有限公司,上海 中国;2.巴斯夫新加坡公司,新加坡;3.巴斯夫欧洲公司,林布尔格霍夫 德国)

吡唑醚菌酯是巴斯夫公司开发的一种高效的,并全球广泛应用的甲氧基丙烯酸酯类(QoI类)杀菌剂,通过抑制线粒体呼吸作用,使线粒体不能产生和提供细胞正常代谢所需要的能量而导致真菌细胞死亡。其具有较高的杀菌活性,兼具预防、治疗等性能,对子囊菌类、担子菌类、半知菌类及卵菌类等多种植物病原菌都具有较高的生物活性,也是全球第1个以“植物健康作用”登记的杀菌剂,该药剂作用机理独特,保健增产效果明显,目前全球已经在许多国家登记推广使用[1]。自2015年6月吡唑醚菌酯原药在中国的专利到期后,该产品已经成为国内企业登记的热点[2,3]。

但由于吡唑醚菌酯化合物本身特性对鱼类等水生生物毒性较高[4],直接施用含吡唑醚菌酯的常规剂型制剂对水田生态系统具有较高的风险,因此,目前在中国登记的吡唑醚菌酯产品主要集中登记用于蔬菜,水果,小麦和玉米等旱地作物,巴斯夫公司的9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂是唯一一个通过对水田生物风险评估而获得正式登记的吡唑醚菌酯制剂。本文对9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂的技术特点和环境风险评估的简要分析如下。

1 微囊悬浮剂技术

1.1 研发背景 虽然吡唑醚菌酯是一种高效的杀菌剂,但同时对水生生物也表现出一定的毒性,尤其是对鱼类的毒性。因此,巴斯夫公司从未将吡唑醚菌酯的常规剂型登记用于水稻田使用。但随着对水稻田高效杀菌剂需求的日渐增长,巴斯夫公司致力于开发一种既可以高效的防治水稻病害,又对水生生物安全的吡唑醚菌酯产品。

为了实现这一点,巴斯夫公司提出了微囊悬浮剂概念。但这项技术的难点在于如何对微胶囊众多参数进行设置和变化使其达到降低毒性的目的(例如:厚的微胶囊壁可以使微胶囊更加稳定,从而保护水生生物体不受活性成分的影响),但这种设置和变化经常会降低其功效和作物对其的利用率。因此,这类剂型的产品通常在表现出较高防效的同时,其对水生生物毒性也会随之升高。为了克服这一难点,巴斯夫公司对此进行了大量的配方研究和测试,最终获得了最适合的微囊悬浮剂型配方,使其在有较高防效的同时,大大降低了其对水生生物的毒性。

1.2 微囊悬浮技术剂型配方筛选 在微囊悬浮技术中可改变的参数有很多,大致集中在微胶囊壁的材料、厚度和微胶囊内部和外部的液体组成中。而不同的参数设置导致了大量的配方需要进行测试,并且由于微胶囊壁与内部和外部液体之间复杂的相互作用,不可能单一的从各个组分的含量去预测该配方对生物防效和降低水生生物毒性效果的影响。这需要对理论和应用的配方技术有非常深入的了解,并且需要对微囊悬浮技术配方中每个参数进行大量的测试以确定其生物防效及其对水生生物的毒性潜力。

1.3 巴斯夫吡唑醚菌酯微囊悬浮剂作用机理9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂(稻清?)配方中使用的专利微胶囊技术可确保雾滴在水稻叶片上蒸发后可以迅速释放,对病害产生最佳的预防和防治效果;而少量落入稻田水中的微胶囊将保持完整并迅速沉入底泥,从而减少其对水生生物尤其是鱼类的暴露;而沉入到底泥中的微胶囊中的吡唑醚菌酯随着时间缓慢释放,因此在沉积物中从未有大量的累积,并且这些少量释放的吡唑醚菌酯可以迅速与底泥结合(进一步降低其对水生生物的暴露),最终被降解。

2 巴斯夫9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂 (稻清?)环境风险评估研究

杀菌活性物质吡唑醚菌酯对水稻疾病有良好的防效,但同时对水生生物也有一定的毒性。正如前文所述,吡唑醚菌酯需要一种特别设计的配方剂型来解决这个问题。除了仅使用特定的配方剂型之外,以便吡唑醚菌酯能够在保持优异的杀菌功效的同时最大限度的降低其对水生生物的毒性,巴斯夫公司主要从以下3个方面开展试验研究证明该配方的可行性:

环境行为研究:研究表明,吡唑醚菌酯在环境中达到了预期的行为。

环境毒理研究:实验室研究表明,吡唑醚菌酯对最敏感群体的鱼类毒性显著降低(超过5倍),并且在实际田间条件研究表明其对水生生物毒性降低且对稻田没有影响。

药效研究:田间药效试验研究表明,吡唑醚菌酯在最大使用剂量下有良好的防效。

2.1 环境行为研究

2.1.1 水-沉积物降解试验 巴斯夫公司在德国GLP实验室进行了9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂在水-沉积物系统中的行为试验,该试验的研究目的是测量微胶囊中吡唑醚菌酯潜在的释放量及其在水中消散的时间。该试验使用特制的装置模拟了水-沉积物系统,使用移液管将已知浓度的9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂溶液加入该系统中水层2~3cm处,浓度为1L/hm2,4个重复,于施药后0、4、24、48h后取16mL水样进行分析,得到水样中游离的吡唑醚菌酯和总态吡唑醚菌酯的量。

结果显示,吡唑醚菌酯在水体中的总浓度在24h内下降了近80%,即说明大量的被胶囊包裹的吡唑醚菌酯沉降到沉积物中;水体中同样有极少量的游离的吡唑醚菌酯存在,且随时间的推移,游离的吡唑醚菌酯量没有增加,即说明被微胶囊包裹的吡唑醚菌酯没有被释放出,可见微囊的稳定性。综上所述,这两个因素对于减少水中游离的吡唑醚菌酯含量以至减少对水生生物的毒性都是至关重要的。

2.2 环境毒理研究

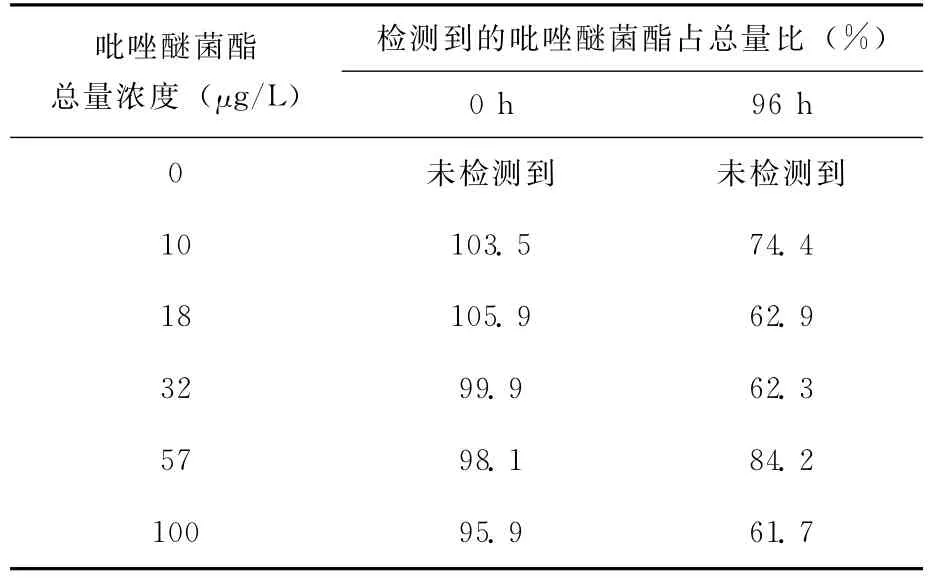

2.2.1 实验室条件下对鱼类毒性研究 试验用9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂(稻清?)在实验室条件下进行毒理学研究。其中对鱼类毒性的GLP试验是按照OECD 203准则完成。试验中分析吡唑醚菌酯的浓度是基于对加入的吡唑醚菌酯总量浓度的比较,当供试鱼类暴露在含有吡唑醚菌酯的水中初期,测得的吡唑醚菌酯浓度均在加入的吡唑醚菌酯总量浓度的±20%以内,而在暴露后期,测得的浓度下降到总量浓度的62%~84%(表1)。

表1 9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂 (稻清?)鱼类毒性试验吡唑醚菌酯浓度 (μg a.i./L)变化

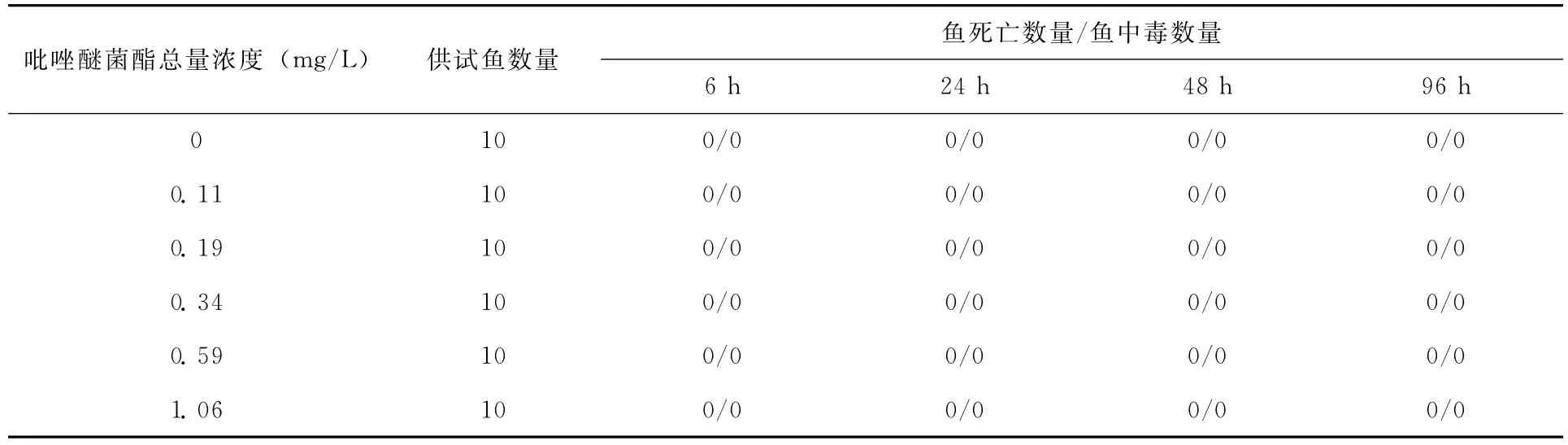

表2为供试鱼类死亡率的调查结果,在加入的吡唑醚菌酯总量浓度≤1.06mg/L时,试验未观察到供试鱼类有死亡和中毒现象的发生。

表2 9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂 (稻清?)鱼类毒性试验鱼死亡率调查结果

2.2.2 水稻半田间试验研究 试验地点选择在湖南省。试验模拟了稻田生态系统,稻田观察9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂在水稻孕穗中期按有效成分100g/hm2使用后,对稻田内鱼的影响,其影响可通过与空白对照或对鱼有显著影响的对照药剂(250g/L吡唑醚菌酯乳油)的比较进行判断,从而为评估9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂在水稻田使用的环境风险提供参考。试验共设3个处理,每个处理4次重复,供试药剂组(T)、对照药剂组(R)及空白对照组(C)。

2.2.2.1 施药后鱼存活情况 施药前48h将鲫鱼从驯养池转入各试验小区内,每个小区10尾鱼。并在施药结束及施药后2、4、8、24、48、72、96h观察鱼苗中毒症状和死亡情况。

试验结果表明,9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂在模拟水稻田系统中按最大推荐使用剂量施用对鱼安全,与空白对照组无显著性差异;对照药剂250g/L吡唑醚菌酯乳油施药处理对鲫鱼表现出明显的毒性,死亡率达90%左右,显著高于空白对照和9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂。

2.2.2.2 稻田水吡唑醚菌酯残留分析 施药前、施药后分别采集各小区稻田水。采样时每小区按5点法采样方式,每点采集50mL,共200mL,混合均匀后装于玻璃瓶内于-20℃冰柜冷冻保存待分析。

分析结果显示,施药后1h,稻田水中吡唑醚菌酯总态含量达到峰值,供试药剂组T中吡唑醚菌酯总态含量(包括游离和被微胶囊包裹的吡唑醚菌酯合并分析测定)明显低于对照药剂R组,仅为对照药剂组的50%,说明T组中有大量被微胶囊包裹的吡唑醚菌酯颗粒已经沉降到底泥中。96h后,各处理组水样中吡唑醚菌酯残留量均低于最低检出浓度。

2.2.2.3 底泥中吡唑醚菌酯残留分析 施药前、施药后采集各小区底泥。采用5点采样法,用100mL小烧杯杯口朝下,斜插入底泥中,平推烧杯挖取约5cm深的底泥,并尽量装满烧杯,避免带入过多的稻田水,底泥置于不锈钢盘子中,去除腐烂根系等杂质后充分混匀,取约150g装于玻璃瓶中于-20℃冰柜冷冻保存待分析。

分析结果显示,对照药剂R组在施药后24h和96h分别测定稻田底泥中吡唑醚菌酯含量变化,无显著差异;而供试药剂T组稻田底泥中吡唑醚菌酯含量随测试时间延长显著上升,施药后96h底泥中吡唑醚菌酯含量相比施药后24h增加了近10倍。说明稻田水中微囊包裹的吡唑醚菌酯颗粒不断沉降到底泥中,不会一直悬浮在稻田水体中,进而保证对水生生物安全。

综上所述,该试验进一步证实了在实际田间情况下,按照推荐剂量使用9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂(稻清?)对鱼类的安全性以及该剂型配方的可行性。

3 水稻田环境监测试验研究

2016年,巴斯夫公司在中国水稻主要种植区开展水稻田环境监测试验,按照实际推荐剂量在水稻上施用9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂后,监测吡唑醚菌酯有效成分在稻田和池塘水中游离态和总态的浓度及其变化情况,为评估9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂对环境水生生物的潜在风险提供高阶段的环境试验数据。该试验在中国水稻主要种植区,根据中国Top-Rice模型中定义的情景(稻田面积与池塘面积比为20:1)选定适合的地点开展试验。试验从稻田水中采集样品分析以确定微胶囊在实际田间条件下的行为,采集池塘水样分析确定暴露浓度以用于风险评估,将采集的样品冷藏运输到实验室待测,并进行运输稳定性检测,以确保水样中的微胶囊在冷藏和运输过程中没有受损。

监测试验的3个水稻种植区试验点分别在湖南岳阳,江西都昌和湖北利川,池塘和稻田面积比例分别为1:20.8,1:21和1:20。按照当地农民施药习惯,在水稻孕穗和抽穗生长期左右施药2次,第1次药量为75g.a.i./L,第2次药量为100g.a.i./L,用水量为450L/ha。在稻田和池塘分别采样水样。湖南岳阳和江西都昌在第1次施药后发生漫溢,第2次施药后没有发生漫溢。湖北利川2次施药后都没有发生漫溢。湖南岳阳和江西都昌采集的水样主要包括2次施药前稻田和池塘水样,第1次施药漫溢后0.5、2、6、12、24和48h池塘水样,以及第2次施药后0.25、1、2和4d的稻田水样。湖北利川采集的水样主要包括2次施药前稻田和池塘水样,以及第2次施药后0.25、1、2和4d的稻田水样。3个试验点采集的样品冷冻运输到实验室进行化学分析(图1)。

图1 3个试验点稻田水样中吡唑醚菌酯总态浓度和游离浓度检测结果

监测结果显示,9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂在中国实际稻田环境系统中且使用的最高浓度下,在稻田水和池塘水(通过漫溢)中有极少量游离的吡唑醚菌酯存在,而进一步用水样中游离的吡唑醚菌酯以及总态吡唑醚菌酯的含量,与依据 《农药登记 环境风险评估指南 第2部分:水生生态系统》(NY/T 2882.2-2016)中效应分析部分得出的预测无效应浓度(PNEC)相比较确定其风险商值RQ<1,风险可以被接受。进一步验证了巴斯夫9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂剂型的稳定性和对水生生物的安全性,无使用上的潜在风险。

4 对水稻稻瘟病防治效果及植物健康作用研究

为验证9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂在保证微囊对吡唑醚菌酯良好的包裹覆盖率,在水体中也不破裂释放吡唑醚菌酯有效成分,进而保证对水生生物安全的同时,在水稻植株上微囊能够正常破裂,及时释放出有效成分以控制病害,巴斯夫公司与全国农业技术推广服务中心合作,在江西、安徽、广东、黑龙江、湖南和江苏等6个省份开展了大田示范试验研究,以验证其对水稻稻瘟病的防治效果,以及对水稻植株健康作用的影响。两年多地的大田示范试验结果表明,使用9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂60mL/667m2喷雾处理,对水稻稻瘟病具有非常好的防治效果,药后防效基本在85%以上(表3),且药剂处理区水稻整体长势优于对照区,水稻植株叶色浓绿,根系粗壮,抗倒伏能力明显增强。测产结果表明,相比空白对照平均增产率在57%以上。按2016~2017年水稻平均收购价格则算,每亩增收300元以上。

表3 9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂防治水稻稻瘟病大田示范试验研究结果

5 讨论

吡唑醚菌酯作为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中活性最高的一个有效成分,因其优异的杀菌活性,广泛杀菌谱,兼具保护和治疗活性,且具有明显的植物健康作用等特点,得到国内众多农药生产企业的广泛关注[5,6],竞相开发登记多种剂型的吡唑醚菌酯单剂和混剂产品[7-10]。同时,由于水稻杀菌剂市场的潜力巨大,国内已有多篇吡唑醚菌酯防治水稻稻瘟病等主要病害的研究报道[11-13]。但由于吡唑醚菌酯有效成分对水生生物毒性较高,研究开发优良的剂型从而降低因施药而释放到水田中的吡唑醚菌酯的有效浓度,成为开发水稻田使用的吡唑醚菌酯产品的关键。

随着新 《农药管理条例》的实施,以及新《农药登记资料要求》的出台,我国的农药登记管理从关注农药质量和药效,开始向更加关注安全和风险评估的理念转变。巴斯夫9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂的研究开发也正是运用环境风险评估的理念,历经十年磨一剑,开创了独特的微胶囊技术,既能保证吡唑醚菌酯有效成分使用到水稻叶片部位时能有效释放防治水稻病害,又能保证微胶囊进入水体后不破裂,沉入底泥后再被微生物降解,从而避免吡唑醚菌酯有效成分释放到水体中威胁环境生物安全。自上市以来,口碑良好,连续几年被全国农业技术推广服务中心评为全国植保信息暨农药械推广的重点产品。