“互联网+”背景下生活适应趣味课堂的创设

——以一年级《常见的主食》教学为例

2018-10-16谢虹

● 谢虹

2017年秋学期,人民教育出版社承担的部编教材《生活适应》第一册已经在全国培智学校一年级投入使用。作为一名一线教师,笔者将部编教材与学校原用的国内知名培智学校生活适应校本课程读本和省编生活适应教材进行比较,发现部编教材兼顾智障学生认知能力和学习心理需要,教材中鲜有文字,以大幅的图片展示学习内容,体现儿童立场,能满足智障学生认知发展和学习心理需要。

兴趣是最好的老师,智障学生的学习活动需要更多的情境性、趣味性和实践性。为了创设趣味课堂、创设真实情境,笔者巧用互联网新技术,充分利用现代技术的灵动、交互、可反复等优势,创设多元、融通、有趣的“互联网+”生活适应课堂,让学生在教师指导、平台辅助、伙伴互助的良好氛围中学习、实践。下面就以部编教材《生活适应》第一册第九课《常见的主食》教学为例进行阐述。

一、融通学科,学习活动情境化

《常见的主食》一课虽然内容简单,但按《生活适应》的编排体例划分成五个部分:第一部分为“认识主食”,认识“米饭”“面条”“馒头”“包子”四幅主题图,意在揭示主题;第二部分为“我再学一学”,是在认识四大主食的基础上进行拓展,学习制作主食的常见原料“大米”“面粉”及由米面做成的常见的主食;第三部分为巩固操作板块“我来做一做”,请学生选出自己爱吃的主食,巩固本课所学;最后一个板块“都来评一评”是对学生学习结果的评价和学习活动的延伸。教材中五个主题内容编排逻辑性强、层次清楚,所选的图片清晰逼真,但对于刚入学、学习能力极低的培智学校学生,教师的口述和逼真的图片并不能立即激发他们的学习兴趣。在学习活动初始,教师可以利用信息技术创设更加贴近学生的生活、符合他们心理年龄特点的情境来帮助他们进入学习状态。

教学中,我以学生入学初期所学《幼儿绘本满满成长系列绘本》中的人物形象——小熊满满和他的伙伴小兔、小狮子、小猪作为本课的学习伙伴,结合教材内容制作相关图片、音频和视频。以小熊满满请小伙伴们吃饭作为教学情境贯穿始终,设计四大教学活动:学生跟着满满一起认一认“米饭”“面条”“馒头”“包子”四大主食,为满满和他的伙伴端上相应的主食;跟着好学的小兔一起探究常见主食的制作原料“大米”和“面粉”,学一学由这两种原料做成的常见主食;完成满满设置的闯关游戏,辨一辨几种食品中的主食;进入满满自助餐厅,选出自己爱吃的主食。整节课以满满请客的故事串起教材内容,推进活动环节,让学生始终处于富有童趣的活动情境中。可爱的卡通人物、演故事般的学习方式、有趣的学习活动让生活适应课生动鲜活起来,也让智障学生兴趣盎然。

二、多感建构,线性形知识立体化

生活性是生活适应课程的首要特性。《培智学校义务教育生活适应课程标准(2016年版)》指出,生活适应课程低年级段需关注学生个人生活,侧重于培养最基本的生活自理能力,使学生初步形成良好的饮食、卫生等习惯。因此生活课程的内容往往以传授知识、习得技能、培养能力为主。

《常见的主食》一课主要让学生认识常见的主食,了解主食制作的原料,养成爱吃主食、吃好主食的良好饮食习惯。什么是主食、常见的主食有哪些?这些知识点往往是用下定义、举例子等线性、文本化的方式呈现,这种文本方式的阅读对于智障学生来说是枯燥、难懂的。借助现代信息技术中的图片、声音、动画等多媒体效果,教师可以将这些线性、文本化的知识丰润起来,让画面有内容,人物会说话,操作有交互,应答有评价。

米饭、面条、馒头、包子是常见的四大主食,教师在教学时先依次出示这四种主食实物,让学生通过观察外形、体验用叉子吃长长的面条,通过比较感受馒头和包子的区别等活动认识四种主食。待形成初步的认识之后,再跟着多媒体平台中的小熊满满学儿歌“米饭白,面条长,包子有馅,馒头香”,通过耳听、眼看、口读记住这四种主食。在学生掌握了这四种主食后,教师可以利用多媒体平台的交互功能,放手让学生自己跟着课件认一认由大米和面粉做成的常见主食。学生已经认识的可以看着图片说一说,遇到不认识的食物,学生只需要用手指触碰食物图片,课件就会发出该食物名称的语音,辅助学生学习。这种个性化的设计不仅可以发挥学生的学习主动性,而且可以兼顾学生差异,满足不同层次学生的需要,做到按需施教。

三、巧设游戏,反馈检验趣味化

游戏是儿童的本能,简单、有趣的游戏也同样能激发智障学生的学习热情,提高学习效率。生活适应课程以认知和实践为主,由于智力障碍,智障学生往往需要通过反复的练习才能将习得的知识转化为技能,但他们恰恰缺乏学习的持久性、持续力,单调反复的练习会让学生产生厌学情绪。教师可以根据教材内容借助互联网技术设计多种符合学生年龄的趣味游戏,让学生在玩中学、学中练,进而学会知识、掌握技能、提升能力。

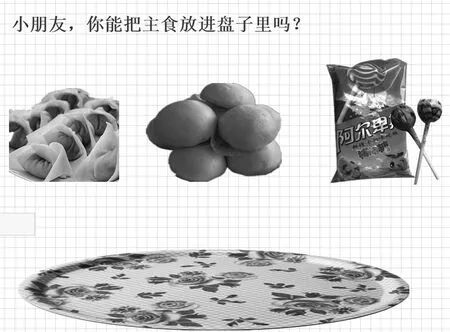

在《常见的主食》一课教学中,为了帮助学生认识常见的主食,区分主食和零食,初步建立吃好主食、少吃零食的意识,教师利用多媒体平台强大的游戏功能,设计了多个小游戏,检验学生的学习效果。

当孩子初步了解“米饭”“面条”“包子”“馒头”四种主食的特征后,利用平台的交互功能为满满和他的三个伙伴端上相应的主食。当教师说满满想吃馒头时,学生要从四种主食中挑选出馒头图片移至满满头像下。这个游戏既培养了学生的听话能力,又考验了学生对四种主食的掌握程度。如果学生选择正确,课件中满满会发出赞赏声:“谢谢你,我就想吃馒头。”选择错误,满满则这样提醒:“对不起,我想吃馒头。”学生推送上去的错误图片也会返回,让学生重新选择。

类似这样的小游戏在每一个授课环节都会以不同形式出现:当认识更多的主食后,学生可以进入有趣的翻翻板游戏,学生任意点击翻翻板,图片上的小问号就会翻转成一种主食请学生说出它的名称。随机性、挑战性让每一个学生都集中注意力参与游戏,教师也能根据学生的回答情况及时了解教学效果,预设下一环节的教学进程。

整个新授环节结束后,一个挑战性极高的综合游戏进入学生视线——主食中混进了同学们爱吃的零食,学生需要通过辨认将主食挑选出来。虽然难度比较大,但是多媒体平台的交互功能会在学生出现错误时及时进行语音提示,帮助学生完成挑战,进一步巩固学习内容。

四、双线并进,实践操作多样化

生活适应课程的最终目的是让学生学会生活、适应社会,课堂习得的知识和技能最终需要转化为生活中的能力。因此,实践操作是生活适应课的一个重要环节,教师往往会通过模拟情境和真实情境两种情境操练帮助学生掌握知识,提高应对能力。但是这两种情境的创设都有局限性:模拟情境费时久,利用率低,有事倍功半之感;真实的情境固然好,但外出活动不方便也不安全,较难经常进行。

利用信息技术和平台功能,教师就可以创设出高度拟真的模拟情境,让学生身历其境进行练习,而且平台的可控性、反复性可满足不同学生的需要,也为学生进入模拟情境或真实情境练习做了铺垫。《常见主食》的最后教学环节是请学生挑选自己爱吃的主食,并进行分享交流。教师首先利用平台功能设计了“早餐我做主”的点餐活动,学生自主选择自己喜欢的早餐进行交流,巩固学习内容,进行大胆表达,教师对学生的点餐进行抓屏并通过网络传送给家长,完成点餐活动;紧接着,教师带着学生来到事先布置的满满自助餐厅,进行自由取餐,在真实的情境中考查学生的能力,对于拿了零食当主食的学生教师通过启发指导再次强化本课学习重点。

这种线上模拟操作、线下真实实践的双线并进模式可以让学生在反复练习中巩固知识,应对问题,大胆操作,形成能力,是一种高效的、具有普遍价值的实践模式。

五、家校合作,学习效果最大化

家校合作是成功教育极其重要的条件,智障儿童的教育更离不开家长的配合。教师要充分发挥家长力量,在“互联网+”时代利用各种信息平台让家长及时了解学生学习情况、参与学生成长过程,形成家校教育合力,让每一个智障学生都能得到最佳发展。

经常的、高频率的刺激有助于学生更好地巩固学习内容。常见的主食会出现在我们一日三餐中,是智障学生极好的学习资源。家长和学生一起安排一周主食单,在班级群中晒一晒丰盛的早餐;教师有选择地运用这些教学资源请学生介绍自己当天吃的主食。这样既能激发学生学习兴趣,培养表达能力,又能让学生在生活中运用知识,真正体现生活适应的生活性、实践性、实用性。

互联网技术的使用为传统培智生活课堂中注入了一泓活水,能让单调的生活常识丰满起来、枯燥的操作练习有趣起来,并能跨越时空的限制为智障孩子提供更多的模拟操作练习机会,让智障孩子也能跟紧时代,共享新技术带来的趣味课堂。