穿越历史 触摸医学之“魂”

2018-10-16宋琼芳

文/宋琼芳

作者单位/健康报社

“不知来,焉知往?”中国医师协会人文医学专委会委员、复旦大学附属中山医院院办副主任杨震如是说。

8月17日,“近代中国医学人文历史大展”在上海龙美术馆开幕,500多件文物史料,涵盖近代中国医疗卫生各个领域,力求进行一次近代医学的全景化叙事。而这些,都来自于杨震的个人收藏。

“鸦片战争之后百余年,中国医学格局发生巨大变化,有进步、有纷争、有探索、有失败。作为与社会民生息息相关的领域,医学是了解近代中国科技史、思想史、文化史的标本。”杨震说,“医学,有着强烈的思想传承的特点。近代医学在发展碰撞中,形成众多优秀医学人文思想与理念,值得继承与发扬。同时,面对慈善、医疗、公共卫生等民生问题,前人做了大量探索,总结的经验教训也能为当下的我们提供有益的借鉴。更重要的是,通过发掘与研究前人的人文历史、医学文化,我们能感受与获得更基本、深沉和持久的力量,这就是文化自信。”

“西医进”与“中医行”

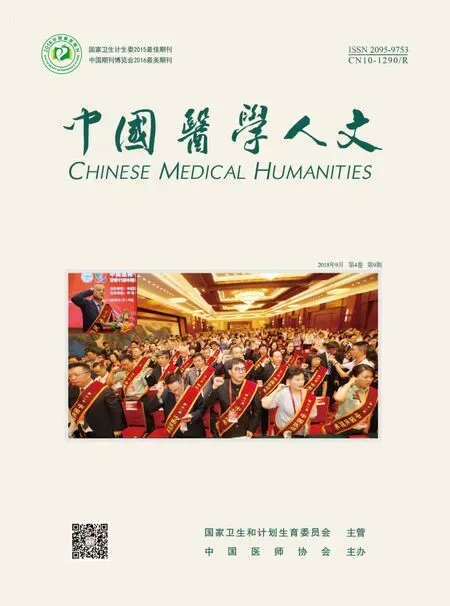

展览中,一张“全体骨骼正面图”引人注目——它来自于1881年福州传教医生柯为良翻译的《全体阐微》(图①)。“这本书在当时很有影响力。”杨震说,19世纪80年代前后,由传教士翻译的解剖学书籍相继出版。近代中国医学“西风东渐”,可窥一斑。

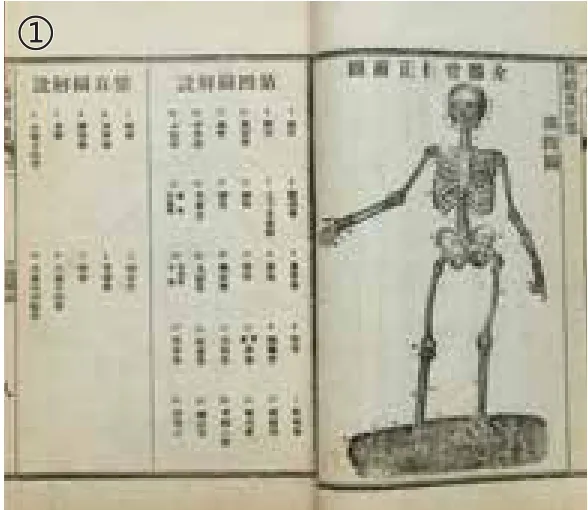

1835年,广州成立近代中国第一所教会医院。此后,中国各地教会医院数量迅速增加。展品中有一张特别的“广告”(图②),杨震介绍说,1906年,美国人胡美在长沙创办雅礼医院。1909年,长沙城乡流行白喉,胡美赶紧印制这份《白喉广告》,对民众进行科普教育。1915年,这家医院改名为“湘雅医院”。

近代中国医疗机构除了教会医院之外, 还有爱国人士及政府创办的医院,其中具代表性的有北平中央医院、上海中山医院等。展品中,有一份《国立上海医学院上海中山医院奠典礼特刊》,封面已斑驳。杨震介绍说,1934年8月,上海中山医院及国立上海医学院新校舍启动修建,全国上下欢欣鼓舞,政界要员和社会名流纷纷题词祝贺,在中国医学史上盛况空前,这些题词都收录特刊之中。

西医进入中国的同时,中医药事业也在前行,一张民国时期法租界颁发的“国医执业证书”(图③)充分说明了这一点。杨震介绍,1904年-1948年,上海地区创设中医教育机构46所。1948年3月,上海市中医师公会登记在册的中医会员有3299人,大多来自全国各地。

值得一提的是,近代上海中医造就近代中国中医史上的诸多“第一”。例如,中国第一家经政府备案的中医院校——上海中医专门学校,中国第一家中医专业医院——四明医院,中国第一个中医社团——上海医学会,中国第一份中医报纸——《医学报》,中国第一部中药辞典类大型工具书——《中国药学大辞典》……同时,上海作为近代中国的出版中心,中医经典、历代医家名著出版数量之多,为全国之最。

“教育心”与“护理情”

展览中,我们看到一本厚厚的“协医年刊”(图④),上面还有当时大总统黎元洪的题词。杨震介绍:1924年,北京协和医学院第一届学生毕业,尽管只有3个学生,但还是制作年刊,记录当年医学院各级学生的学习生活,其中不乏日后的医学大家,年刊里可以看到羞涩的林巧稚、打网球的荣独山,还能看到诸福棠的抱怨:大一时,生理学75分及格,他考了74分,暑假泡汤了。

西医在中国传播,以师徒传授的方式开始。医学院校的出现是正规西医教育形成的最显著标志,医学人才培养迅速形成一定的规模。

一张“医预科毕业证书”(图⑤)引起了大家的注意。“1918年8月,中华德医学会创办同德医学专门学校。1935年9月,学校更名为同德医学院,学制改为6年。1952年,全国高等学校院系调整,同德医学院与圣约翰大学医学院、震旦大学医学院合并成立上海第二医学院(今上海交通大学医学院)。这张保存完好的毕业证书,是同德医学专门学校在1923年发放的。”杨震介绍。

医学院校出现,护校也萌芽成长。来看一枚民国时期的银质校徽(图⑥)。“上面所写的中国红十字会第一医院附属高级护校,就是如今的复旦大学附属华山医院。其中的图案,有南丁格尔灯和红十字,以及校训——‘仁、忠、谦、和’。”杨震说。

中国护理事业有百余年历史。1887年,美国护士兼传教士麦克奇尼在上海西门妇孺医院倡行用南丁格尔方法开展护理并培训中国护士;1888年,美国护士约翰逊在福建创立基督教协和医院护士学校——上海和福建同时成为中国现代护理的发源地。1914年,中华护士会第一届全国代表大会在上海召开。1949年前,在中华护士学会注册的护士学校有183所,培养护士3万余人,全国13个省市建立护士分会,共有会员1万余人。

那么,当时护校采用什么样的教程呢?再来看一本1913年的《看护要义》。“这是中国最早的护理教程,由袁世凯建立的北洋女医学堂刊印。译者钟茂芳,1914年提出将英文‘Nurse’翻译为‘护士’。”杨震说。

“组团体”与“建体系”

1918年的“中国牙科医学会会员证书”是一张特殊的“证书”(图⑦):“这张证书已经100岁了。”杨震说,近代中国,各地成立的医学团体非常多。近代医学团体建立,可上溯至清末。受改良主义影响,一些中医界人士为振兴发展中医,纷纷组织医学团体。清朝末年,大中小城市均有医学团体出现,而有影响力的医学团体大多集中在上海。中国最早的西医团体是中国博医会,由基督教来华的部分医药传教士组成。进入民国后,中华医学会、中华民国医药学会等先后成立。1925年,余云岫等共同成立上海医师公会,这是中国第一个医师公会,之后各地纷起仿效,并于1929年成立全国医师联合会。

一方面民间医学团体不断增多,另一方面政府开始重视医疗卫生体系建设,引入西方管理制度、卫生防疫方法等,这些都对中国医学事业拓展起到积极作用。“清末新政时期,卫生行政隶属于警察机构。民国建立之初,卫生司隶属内务部,政府职能作用降低,地方卫生行政各自为政。”杨震说,“1928年,南京国民政府成立后,改设卫生部,卫生行政作用日益凸显,地方卫生行政逐次展开,自上而下的公共卫生行政体系开始形成,推动公共卫生法律法规的规范化与体系化。”

这个时期,还有一枚实物徽章不得不说(图⑧)。“1920年10月22 日,海拉尔铁路俄籍守兵塔雷金的太太与儿子同时发病、不治身亡,东三省第二次鼠疫大流行(1920年-1921年)拉开序幕。此次,东三省防疫事务总处发挥中流砥柱的作用,他们艰难地取得了与鼠疫之间的战役:疫情共致死9300人(前一次死了6万),32名中国防疫人员殉职。这枚徽章就是为纪念扑灭鼠疫而制,绶带上的红黄蓝白黑是当时国旗的颜色。”杨震介绍,民国时期,1916年、1928年、1944年先后颁布三部《传染病预防条例》,并颁布其他防疫类法规细则,构建起国家防疫体系。

“学术风”与“人文魂”

这是一本“战火中的论文集”(图⑨)。“1945年,民国时期华西大学医学院印制这本《抗战期眼科论文集》。战争也挡不住医生们做科研、写文章的热情。”杨震说。

事实上,近代中国的医学学术活动十分丰富。1921年,北京协和医学院落成,举行盛大开幕仪式和学术报告会。当时提供参会嘉宾的会务手册,里面既有详细的活动日程安排,还有大幅北京旅游地图,处处体现精致和大气。

“民国医药学术期刊一度呈现百花齐放的姿态,不过后来由于时局、经费、人员等原因,绝大部分在解放前停刊了。”杨震说,“民国期间出版、目前仍发行的医药类期刊仅存4种,分别为《中华医学杂志》《中华医史杂志》《大众医学》和《西安交通大学学报医学版》。《中华医学杂志》是我国最悠久的医刊,其和《中华医史杂志》和《大众医学》均创刊于上海。”

近代中国医学历史,既有学术之热,也有人文之暖。看这一张“优待券”(图⑩)。“1919年,沈阳盛京施医院为感谢商界长期捐赠支持,印发优待券赠送。此券背面写明,持券患者‘至院就诊,无论何时,敝院必竭诚招待,不收特别诊费’。”杨震说,“有意思的是,在2013年,有人拿了一张这样的券,到如今的中国医科大学附属盛京医院看病。他们医院当时就震惊了,最后决定减免费用。”

医学的温度,从未冷却。民国时期,医学伦理学成为一门独立学科。上海医师公会领导人之一、震旦大学教授宋国宾,起草上海医师公会信条,撰写医学伦理学等著作,对我国医德思想发展和职业道德体系建立产生深远的影响。

展品中,有一份宋国宾编写的《医师信条十讲》:第一讲,不为夸大广告,不营非义之财;第二讲,不无故拒绝应诊,不歧视贫苦阶级;第三讲,不非法堕胎,不滥施手术,不使用秘方;第四讲,不徇私情发给不正确之医事证书;第五讲,不作非道义之竞争,不毁谤同道;第六讲,应保守病家秘密;第七讲,应加入所在地之医师公会,遇有纠纷应报告公会处理;第八讲,应辅助贫苦病人;第九讲,应协助卫生机关报告传染病之流行及指导民众以消毒隔离诸法;第十讲,应参加非常时期之救护工作。

“这‘十讲’,蕴含医者一缕‘人文之魂’,从过去到现在乃至未来,都不会改变。”杨震说。