行业特色本科院校大学生创新创业教育课程体系的改革与实践

2018-10-16张玉波汪力君

张玉波,陶 勇,汪力君,王 琳

(安徽建筑大学 教务处, 安徽 合肥 230601)

行业特色类高校多与行业的发展紧密相关,其在办学理念、学科建设、人才培养等很多方面受到行业的指导和影响,成为行业培养人才的重要基地,也是行业进行科技创新的依靠力量,学校毕业生的主要去向也是行业内的企业或相关部门[1]。人才培养模式趋同和工程实践不足是当前工程技术人才培养的主要问题所在。应鼓励行业特色高校积极探索具有行业特色、形式多样的人才培养模式,探索学历教育和继续教育相结合的人才培养模式[2]。

1 研究背景

“十二五”明确指出,经济发展方式转变的内涵是经济的发展从以往主要依靠资源和能源投入转向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新;从以往的以物为本转向以人为本,其核心是“内生增长,创新驱动”。创新的本质是人的教育问题[3]。《教育部关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》指出,在高等学校中大力推进创新创业教育,对于促进高等教育科学发展,深化教育教学改革,提高人才培养质量具有重大的现实意义和长远的战略意义。此外,党的十八大报告中再次明确提出实施扩大就业的发展战略和以创业带动就业,促进高校毕业生充分就业的重要决策[4]。

“十三五”期间,大众创业、万众创新的发展战略已经成为激发亿万群众智慧和创造力的重大举措,创业创新正逐渐成为时代的潮流[5]。在此背景下,如何进一步推进创新创业人才培养模式改革,构建更加完善的创新创业教育课程体系,已成为各高校重点研究的热门课题之一,值得我们深入思考和研究[6]。本文以安徽建筑大学创新创业教育为例,将改革实践和工作成效进行系统总结。

2 创新创业教育课程体系

2.1 顺应发展形势,构建“三位一体”人才培养方案

2017年,依据《中国制造2025(安徽篇)》和“三位一体”人才培养要求,结合学校办学积淀和多年来取得的教研教改成果,修订2015版专业人才培养方案,进一步构建的学校“三位一体”人才培养方案特别要求:创新创业课程学分需在培养方案中明确体现,其中必修课程4学分,选修课程2学分。必修课程包括《创业基础》和《大学生就业创业指导》,其中《创业基础》2学分,32学时(其中理论学时28,实践学时4);《大学生就业创业指导》,2学分,32课时(其中理论学时24,实践学时8)。

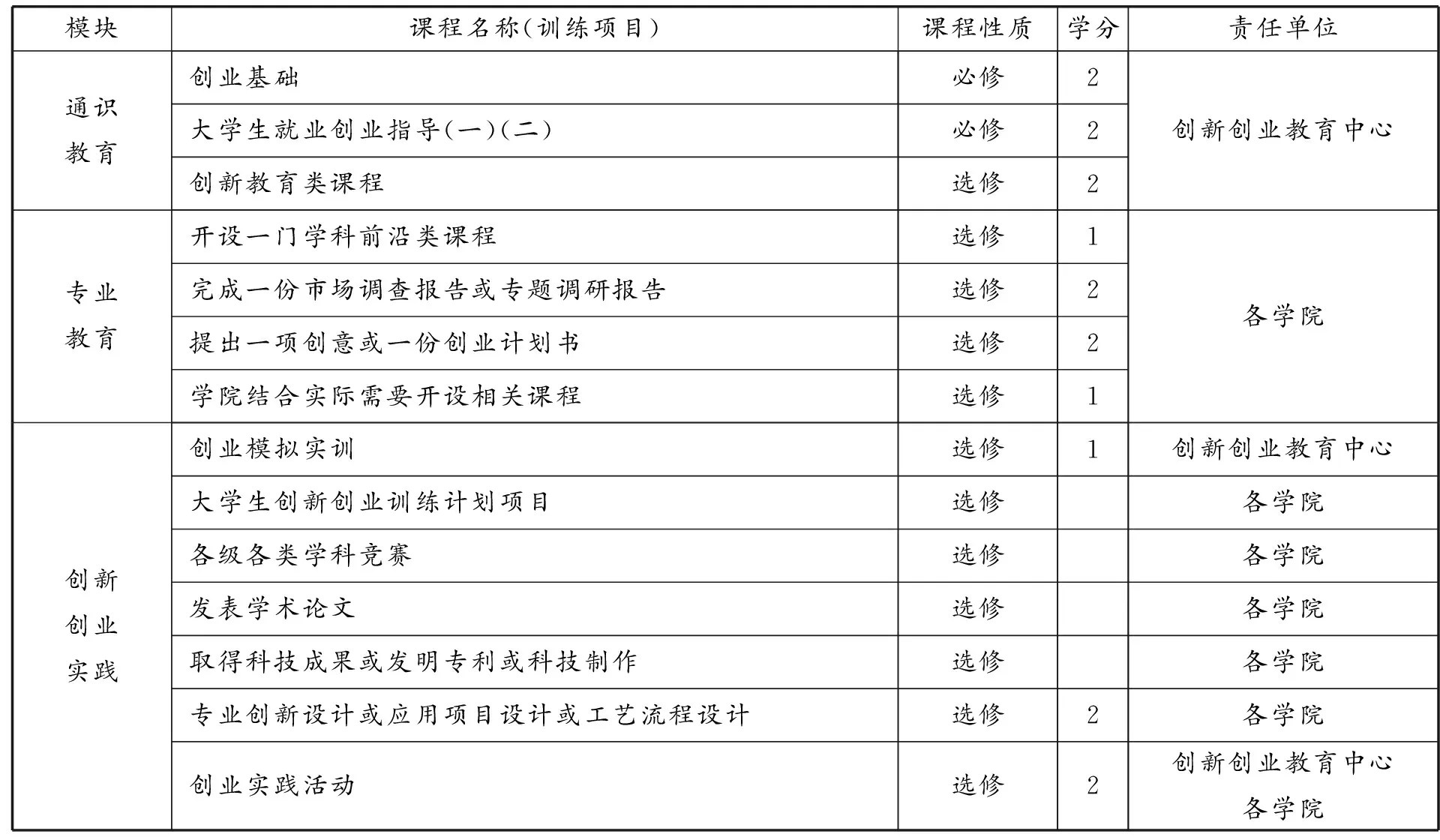

2.2 强化改革实践,不断推进创新创业教育课程体系建设

2015年,学校按照全面融入专业教育和全员参与与个性指导相结合的原则,构建了创新创业课程体系,设置了创新创业课程体系由通识类、专业类与实践类三个创新创业课程模块组成,实现了必修与选修、理论与实践课程的有机融合,明确了创新创业课程模块的具体构架和学生毕业条件中所修创新创业课程所规定的学分要求,全面推进创新创业教育课程体系改革。学校创新创业教育课程体系具体如表1所示。

表1 安徽建筑大学创新创业教育课程体系

3 创新创业教育改革成效

学校高度重视创新创业教育工作,强化制度保障,优化顶层设计,强化项目储备,建立实时通报机制,着力提升创新创业教育改革成效。

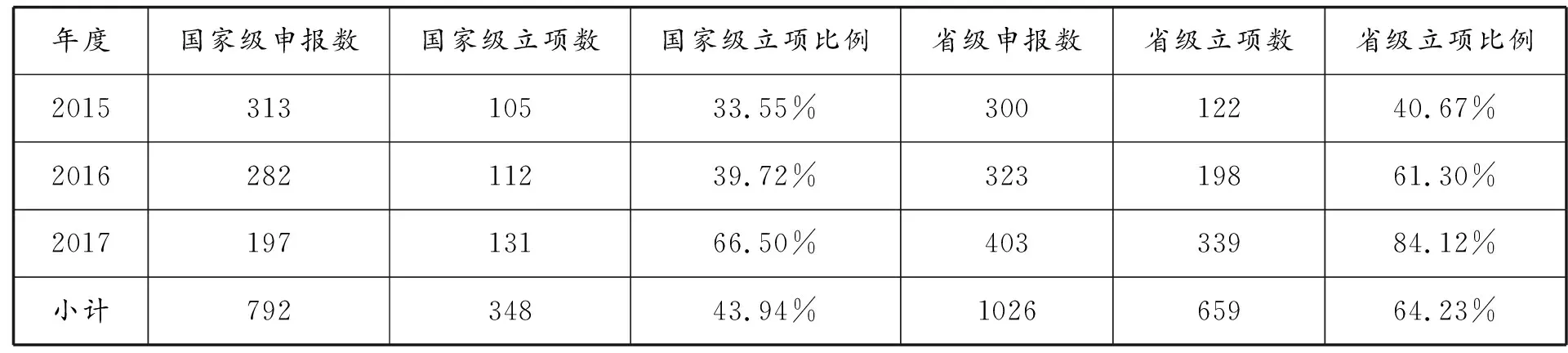

3.1 大学生创新创业训练计划项目

近三年共申报大学生创新创业训练计划项目2383项,其中申报国家级792项,省级1026项,校级565项;获批国家级立项348项,其中2015年105项,2016年112项,2017年131项;获批省级立项659项,其中2015年122项,2016年198项,2017年339项,具体项目获批情况如表2所示。从表2可以看出,近三年学校获批国家级、省级大学生创新创业训练计划项目的比例均呈现明显的增长趋势。

表2 安徽建筑大学近三年大学生创新创业训练计划项目获批情况一览表

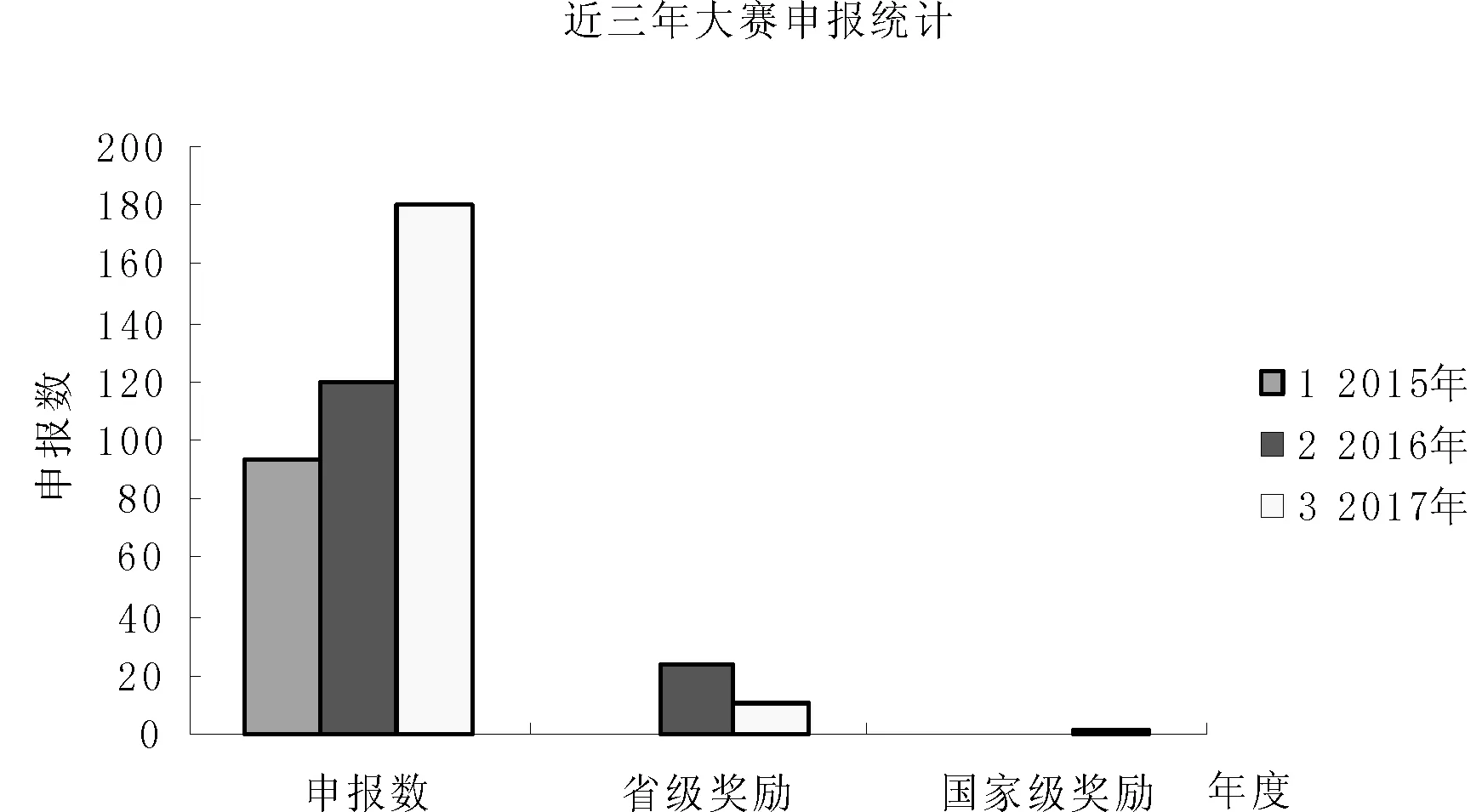

3.2 “互联网+”大学生创新创业大赛

近三年学校“互联网+”大学生创新创业大赛组织申报情况如图1所示。

图1 学校近三年“互联网+”大学生创新创业大赛申报及获奖情况

从图1可以看出,近三届大赛学校项目申报数量逐年增加,2017年申报总量约为首届大赛总数的2倍。值得提出的是,在2017年举办的第三届大赛中,实现了此次类别赛事国家级奖励和省级金奖的历史性突破,这对学科竞赛整体水平的不断提高具有促进作用,这更对推动创新创业教育改革起到引领作用。

3.3 各级各类学科竞赛活动

近三年来,组织万余人次学生参加各级各类学科专业竞赛,共有760余人次获各级各类奖励。尤其是在全国大学生数学建模比赛中,累计获国际一等奖3项,国家一等奖2项、二等奖12项;组织学生参加全国“挑战杯”创业计划大赛、全国大学生电子设计竞赛等比赛项目94项;2015年“双创之星”大赛,学校有3名同学荣获 “创新之星”称号,5名同学荣获“创业之星”称号等。学科竞赛的工作成绩,为推进创新创业教育教学改革夯实了基础。

4 创新创业教育改革的有效路径与思考建议

4.1 结合学校实际,构建“123”创新型人才培养模式

下发对申报学生进行第一课堂专项培训的通知,明确要求指导教师对参赛队伍进行赛事解读和专业知识能力提升培训;开展易海大讲堂、创新创业论坛等第二课堂活动,积极邀请知名专家教授为学生做专业学术和创新创业能力提升等专题讲座;拓展校外实践教学基地,建设校外创新创业项目孵化基地,利用与企业合作这个第三课堂对重点打造的参赛队伍进行实践培训。这不仅让参赛项目更加“落地”,也使参赛学生的职业素养和综合运用能力得到训练,学校“123”创新型人才培养模式如图2所示。

图2 学校“123”创新型人才培养模式构建图

4.2 开展能力培训,构建创新型指导教师团队

学校开展了自上而下与自下而上相结合的创新创业导师遴选工作,遴选20名校级创新创业导师。多次邀请中国科学技术大学、地方政府、重点企业的优秀指导教师来校作创新创业教育等方面的报告,每年派出教师参加相应学科竞赛建设研讨会,到学科竞赛开展较好的学校调研学习。定期组织指导教师团队研讨会,着力提升指导教师专业技能和创新能力。

4.3 注重成果应用,不断推进学科竞赛项目应用成效的辐射范围

为了让更多的同学参与到创新创业大赛中,通过规章制度制定、指导教师教学项目讲解、专业教师科研内容进课堂、举办学科竞赛获奖宣传展示、获奖学生交流心得等多种路径,在营造浓厚校园创新氛围的同时,强化学科竞赛项目的应用成效,形成专业知识和实践能力的互相促进,不断推进学校创新创业教育工作。

4.4 优化双创课程,不断推进创新创业教育课程体系建设与改革

学校开设了《大学生创新创业教育教程》《创新教育学》《创业基础》等创新创业基础课程,《科学方法论》《创业管理》《商务沟通与交流》等跨专业、跨学院修读的选修课程,学科竞赛、发表论文、科研项目等全校性综合教育实践课。下一步学校将积极利用网络在线平台,开设网络资源课,实现双创课程的“线上”与“线下”的“双线”教学模式,纵深推进创新创业教育课程体系建设与改革。