城乡居民住房保障服务满意度及影响因素研究

——基于CGSS 2013数据的实证分析

2018-10-13史珍珍卢海阳

史珍珍,李 婵,卢海阳

(福建农林大学公共管理学院,福建 福州 350002)

随着服务型政府建设的加快推进,住房保障作为公共服务的一种重要方式日益引起关注。居民对住房保障服务的满意度是公共服务质量的重要衡量标准。居民对住房保障服务的满意度,指居民对住房保障服务的预期情况与政府实际提供的住房保障服务是否一致所做出的评价[1]。基于城乡居民住房保障服务满意度现状分析,进一步分析城乡居民住房保障服务满意度的影响因素,既可以为政府决策提供重要依据,也可以为城乡居民提供监督公共服务的信息支持,具有重要的理论意义和现实价值。

一、研究综述与问题的提出

(一)住房满意度影响因素研究

国外关于住房满意度的研究起步较早,主要从宏观和微观的角度分析住房满意度的影响因素。(1)宏观方面。Marans等在居住满意度概念模型的基础上,进一步分析了个体主观思想、客观条件对居住满意度的影响[2];Weidemann等阐述了居住环境和社会条件等客观因素与居民住房满意度之间的关系[3];Galster等提出了居民住房满意度的测量方法,即测量居民实际住房情况与其预期情况的差距,并分析了差距的主要影响因素[4]。(2)微观方面。Pickles和Gober等认为生活变迁在一定程度上会影响居民的住房满意度[5-6];Steglich等阐述了客观条件对居民住房满意度的影响,如住宿环境、房屋质量、空间大小、家庭结构和房产所有权等[7]。

国内主要从城市和农村这两个方面分析住房满意度的影响因素。(1)城市方面。李俊峰等运用结构方程模型分析南京市跨江择居居民的居住满意度,探讨了性别、年龄、收入水平、住房质量和自然环境等因素对居民住房满意度的影响[8];朱嬿等基于234户北京市市民的调查,分析指出住房面积、配套设施和周边环境会影响住房满意度[9]。(2)农村方面。谭清香等运用农户调查数据,实证分析了中国农村居民住房满意度及其影响因素,结果表明住房质量显著影响农村居民的住房满意度[10];叶佩娣等利用山东省457份农户数据,实证分析指出收入水平、住房面积、住房新旧、教育设施、住房贷款条件和便利性等因素显著影响农村居民的住房满意度[11]。

(二)住房保障服务满意度影响因素研究

国外关于住房保障的研究比较全面,涉及住房保障政策的出台背景、理论基础、影响因素等方面,鉴于本文的研究目的,仅对住房保障服务满意度的影响因素进行综述。Mohit等从居住条件、居住服务、公共设施、社会环境和社区设施等5个角度出发,构建了公共住房的满意度评价指标体系,并以此为基础对马来西亚吉隆坡的公共廉租房政策进行评价[12];Huang等基于杭州市公共住房居民调查问卷,从居住环境、配套设施、房屋管理等方面对包括公租房、廉租房和经济适用房在内的保障性住房进行满意度影响因素分析[13];Gan等在重庆市公租房调查数据的基础上,从住房质量、配套设施和物业管理等层面分析农民工对公租房的满意度[14]。

近年来,中国的住房市场发展迅速,中低收入群体的住房问题成为备受关注的热点议题。尤其是进城农民工的住房保障问题引起了诸多学者的关注。如赵晔琴认为在城市公共资源有限、利益主体态度强势、政策建构主体权威等诸多现实因素的相互作用下,将农民工纳入保障性住房体系受到影响[15];吴宾等认为农民工在住房保障方面存在保障性住房类型单一、保障性住房资源配置不均衡、政策覆盖范围小等缺陷性失灵,同时也存在地方政府选择性执行与保障性住房“空间失配”等政策变异性失灵等[16];江晓华认为新生代农民工的居住权在自我保障、单位保障和公共保障等方面存在不足,构建住房保障机制势在必行[17]。国内对住房保障的研究侧重于理论或案例的规范性分析,较少结合相关数据对住房保障服务的满意度进行实证分析。较有代表性的是纪江明以“2012连氏中国城市公共服务质量”调查数据为基础,从城市(包括人均GDP、住房保障财政支出等)和受访市民的个体特征(包括性别、年龄等)这两个层面实证分析了中国34个城市居民住房保障服务满意度的影响因素[18]。

综上所述,虽然国内外丰富的研究成果为住房保障研究提供了一定参考,但现有研究也存在不足之处:(1)住房满意度影响因素研究方面。部分国内外学者未将保障性住房和商品房区分开来,二者在内容、特征、提供主体等方面差异较大,不加区分的研究不利于解决实际问题。(2)国外住房保障服务满意度影响因素研究方面。国外的研究侧重于外部影响因素分析,而住房保障服务满意度受个体因素和外部因素综合影响,研究住房保障服务满意度影响因素不能仅局限于其中的某一个方面。(3)国内住房保障服务满意度影响因素研究方面。国内关于住房保障服务满意度影响因素的实证分析较少,仅有的少数住房保障服务满意度影响因素的实证分析侧重于从某个区域的角度出发,样本选取较为单一,城乡之间的对比研究较少。鉴于此,本研究结合2013年“中国综合社会调查”(Chinese General Social Survey, CGSS)数据,将住房保障服务满意度作为因变量,运用多元线性回归方法对城乡居民住房保障服务满意度影响因素进行分析,并进行相应的对策思索,以为中国住房保障服务研究提供一定的借鉴。

二、数据来源、变量测量与模型构建

(一)数据来源与样本基本情况

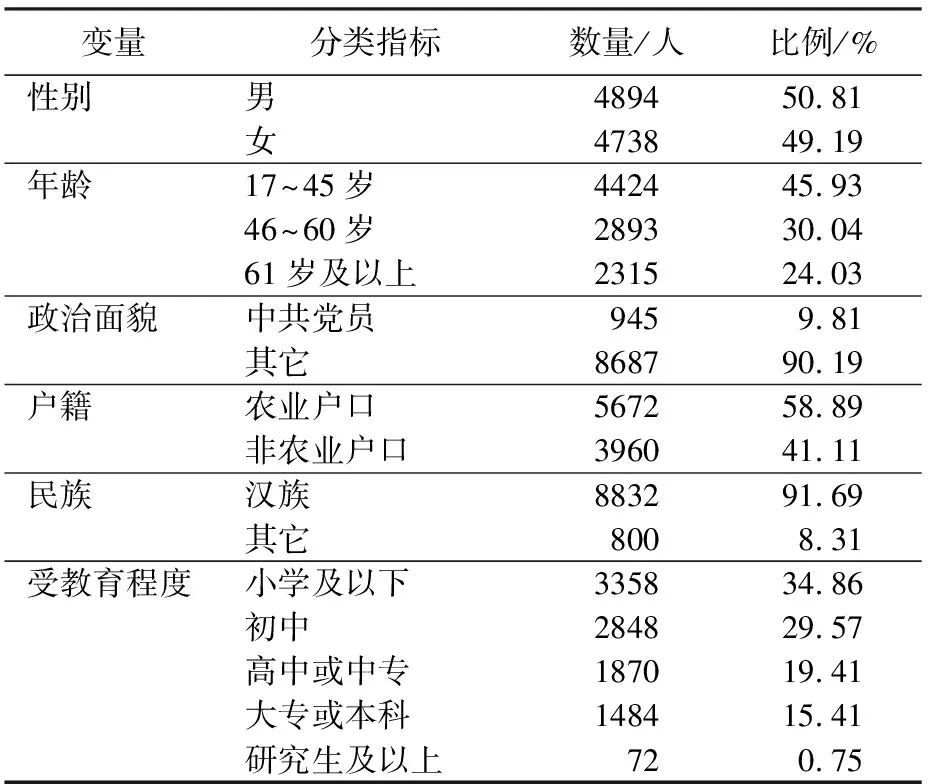

本研究数据来源于CGSS 2013问卷A卷(由于最新的CGSS 2015数据未涉及住房保障服务,所以本研究采用CGSS 2013数据)。该问卷主要对廉租房服务、公租房服务、棚户区改造、农村危房改造、房价调控等5类基本住房保障服务的居民满意度进行调查,并在此基础上对住房保障服务资源配置的充足程度、均衡程度、普惠程度、便利程度进行调查。该问卷样本总量为11438份,对相关变量进行数据处理后,得到9632份有效问卷。其中,农村样本5672份,城市样本3960份,样本的基本特征如表1所示。

(二)变量测量

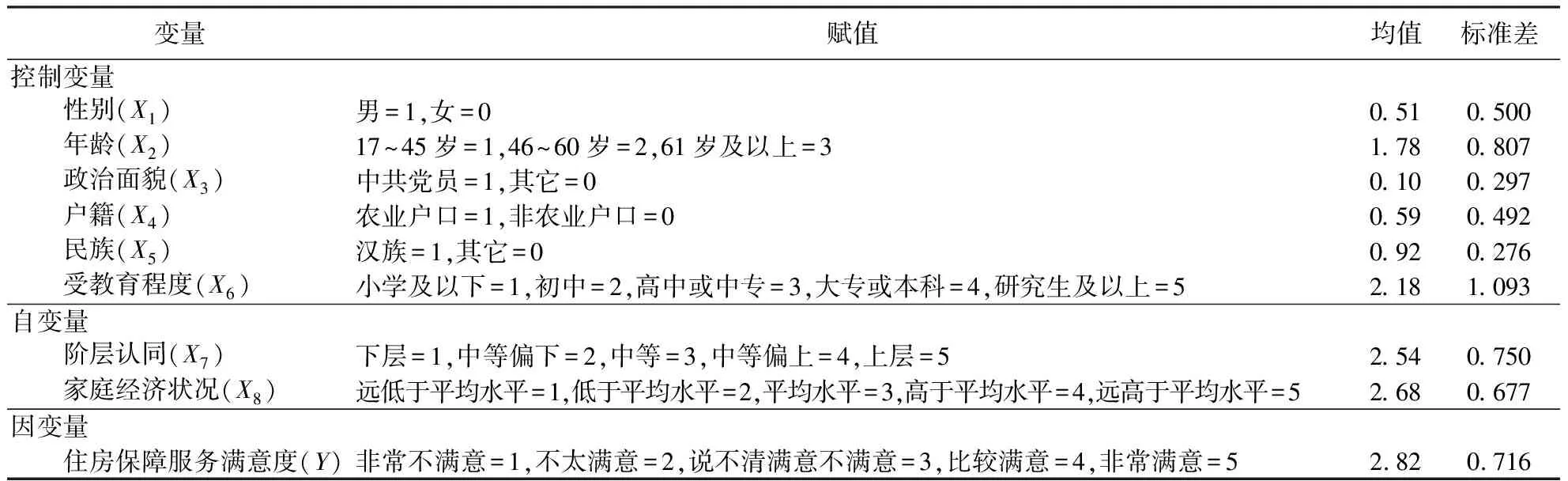

根据研究目的将变量分为控制变量、自变量和因变量。各变量的赋值和描述性统计具体如表2所示。

表1 样本特征分布状况

1.控制变量。控制变量包括性别、年龄、政治面貌、户籍、民族和受教育程度。其中,部分变量是定类变量或定序变量,考虑到回归模型对变量属性的要求,将所有测量变量处理成定距变量以使样本的分布具有统计学上的意义,具体处理结果如表2所示。

2.自变量。自变量包括阶层认同和家庭经济状况。其中,阶层认同方面,问卷题项是“您认为自己目前在哪个等级上?”受访者的得分最低为1分,最高为10分,得分越高表示等级越高,得分越低表示等级越低。将受访者的得分情况进行分类:下层=1(1分)、中等偏下=2(2~4分)、中等=3(5~6分)、中等偏上=4(7~9分)、上层=5(10分)。家庭经济状况方面,问卷题项是“您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档?”受访者在远低于平均水平、低于平均水平、平均水平、高于平均水平、远高于平均水平等选项之间选择。

3.因变量。因变量为住房保障服务满意度。问卷题项是“您对基本住房保障服务的总体满意度如何?”受访者的打分范围为0分到100分,0分表示非常不满意,100分表示非常满意。将受访者的打分情况进行分类:非常不满意=1(0分)、不太满意=2(1~59分)、说不清满意不满意=3(60~79分)、比较满意=4(80~99分)、非常满意=5(100分)。

(三)模型构建

为了进一步研究住房保障服务满意度与众多因素之间的相关关系,本研究建立多元线性回归模型,其基本表达式为:

(1)

式(1)中,Y为住房保障服务满意度,α和βi为待估参数项,Xi为各个控制变量和自变量,i为从1到8的自然数,μ为随机误差项。

表2 各变量赋值及描述统计表

三、城乡居民住房保障服务满意度现状及影响因素分析

本研究构建多元线性回归模型,对城乡居民住房保障服务满意度现状及其影响因素进行分析。

(一)城乡居民住房保障服务满意度现状

1.城乡居民对住房保障服务的满意度。城乡居民对住房保障服务的满意度包括对廉租房服务、公租房服务、棚户区改造、农村危房改造和房价调控等5类基本住房保障服务的满意度及总体满意度。根据CGSS 2013数据统计可知,在住房保障服务各个方面的满意度评价中,在廉租房服务、公租房服务和棚户区改造的满意度评价方面,城市居民持“说不清满意不满意”态度的人数居多,占比分别为47.36%、49.45%、50.81%;农村居民也是持“说不清满意不满意”态度的人数居多,占比分别为59.96%、64.60%、63.10%。这是因为大部分城乡居民认为只有属于自己的房产才有安全感,比较关注与买房相关的政策,对廉租房服务、公租房服务、棚户区改造等关注相对较少,所以城乡居民对廉租房服务、公租房服务、棚户区改造持“说不清满意不满意”态度的人数居多。在农村危房改造的满意度评价方面,城市居民持“说不清满意不满意”态度的人数居多,占比54.99%;农村居民持“比较满意”态度的人数居多,占比31.07%。这是因为城市居民居住在市区,大部分城市居民对农村危房改造不了解,导致城市居民对农村危房改造的满意度评价以“说不清满意不满意”为主;而农村居民对农村危房改造的满意度评价以“比较满意”为主,说明政府在农村危房改造方面的工作取得了一定成效。在房价调控的满意度评价方面,城市居民持“非常不满意”和“不太满意”态度的人数居多,占比分别为32.64%和40.42%;农村居民也是持“非常不满意”和“不太满意”态度的人数居多,二者共占比50%左右。这是因为大部分城乡居民都希望有属于自己的房产,但近年来房地产市场的失衡导致房价飞速上涨,加之贫富差距的存在,让很多普通民众因买不起房而备受困扰。在总体住房保障服务满意度评价方面,城市居民持“说不清满意不满意”态度的人数居多,占比48.56%;农村居民也是持“说不清满意不满意”态度的人数居多,占比51.02%。总的来说,在对住房保障服务进行评价时,城市居民和农村居民中只有很少一部分表示“非常满意”;城乡居民对住房保障服务总体满意度的均值分别为58.75分和61.59分,总体满意度得分均较低,且城市居民的总体满意度均值不到60分。因此,应进一步分析住房保障服务满意度的影响因素,以为住房保障服务满意度的改善提供依据。

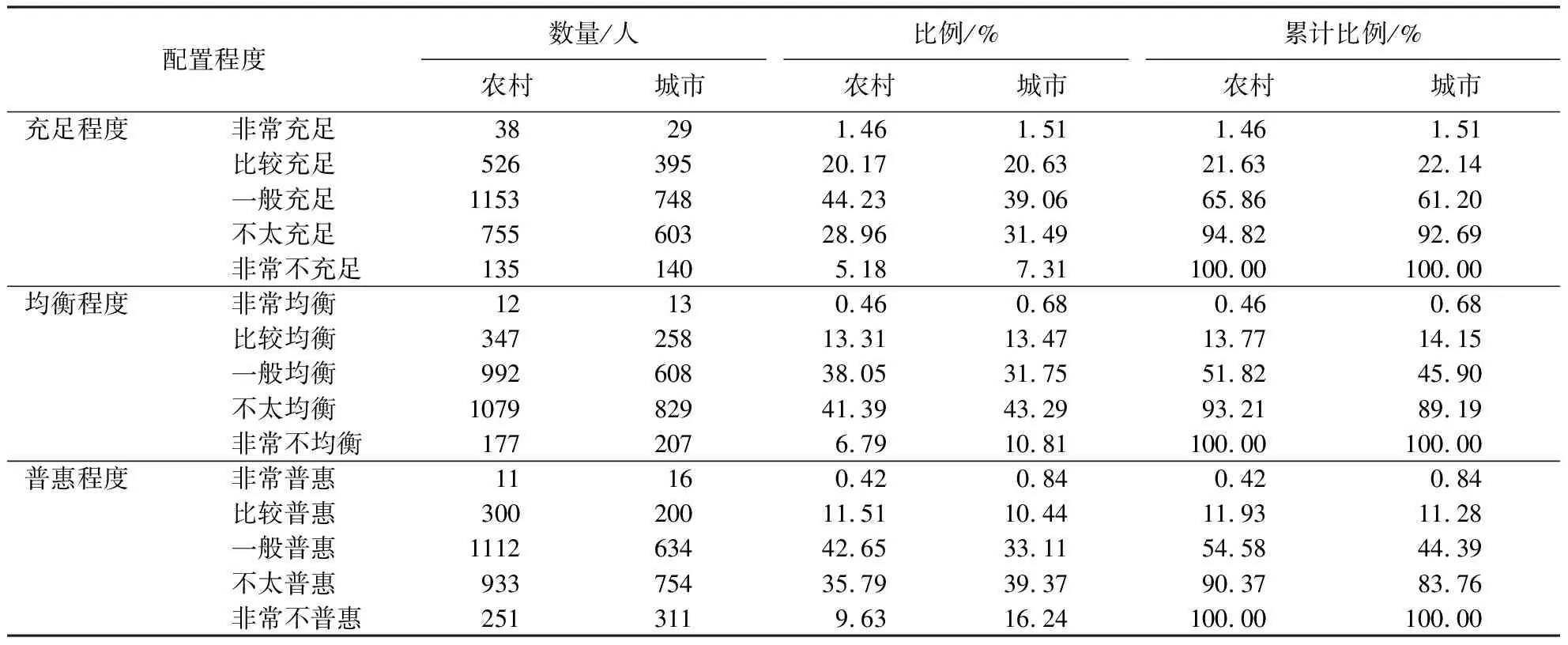

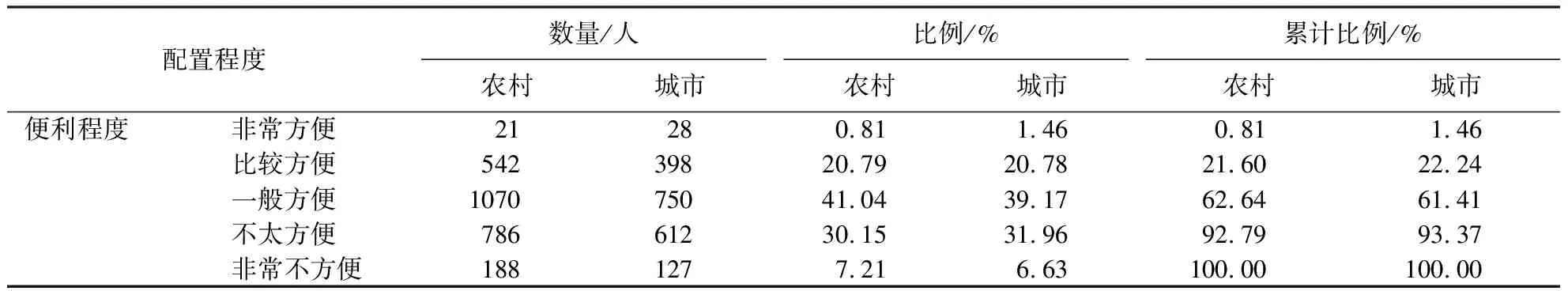

2.城乡居民对住房保障服务资源配置程度的评价。城乡居民对住房保障服务资源配置程度的评价包括充足程度、均衡程度、普惠程度和便利程度等4个方面(表3)。在充足程度方面,城市居民持“一般充足”态度的人数最多(占比39.06%),其次是持“不太充足”态度(占比31.49%);农村居民也是持“一般充足”态度的人数最多(占比44.23%),其次是持“不太充足”态度(占比28.96%)。在均衡程度方面,城市居民持“不太均衡”态度的人数最多(占比43.29%),其次是持“一般均衡”态度(占比31.75%);农村居民也是持“不太均衡”态度的人数最多(占比41.39%),其次是持“一般均衡”态度(占比38.05%)。在普惠程度方面,城市居民持“不太普惠”态度的人数最多(占比39.37%),其次是持“一般普惠”态度(占比33.11%);农村居民持“一般普惠”态度的人数最多(占比42.65%),其次是持“不太普惠”态度(占比35.79%)。在便利程度方面,城市居民持“一般方便”态度的人数最多(占比39.17%),其次是持“不太方便”态度(占比31.96%);农村居民也是持“一般方便”态度的人数最多(占比41.04%),其次是持“不太方便”态度(占比30.15%)。总体来看,城乡居民对住房保障服务资源配置程度的评价普遍处于中等偏下水平,这是因为住房需求日益增大,政府在住房保障资金方面投入不足,供求出现不平衡,导致城乡居民对住房保障服务资源充足程度和普惠程度的满意度评价不高;住房保障的相关规章制度不够规范,准入和退出机制不够明确,导致城乡居民对住房保障服务资源便利程度的满意度评价不高;区域发展不平衡,资源分配不均,导致城乡居民对住房保障服务资源均衡程度的满意度评价不高。

表3 住房保障服务资源的配置程度

(续表3)

注:1)比例为有效百分比。2)由于缺失个案未计入表3统计,所以表3的样本数与前文分析的样本数不一致;由于回归时缺失个案中的缺漏值会被自动剔除,所以回归结果不受影响

(二)城乡居民住房保障服务满意度的影响因素分析

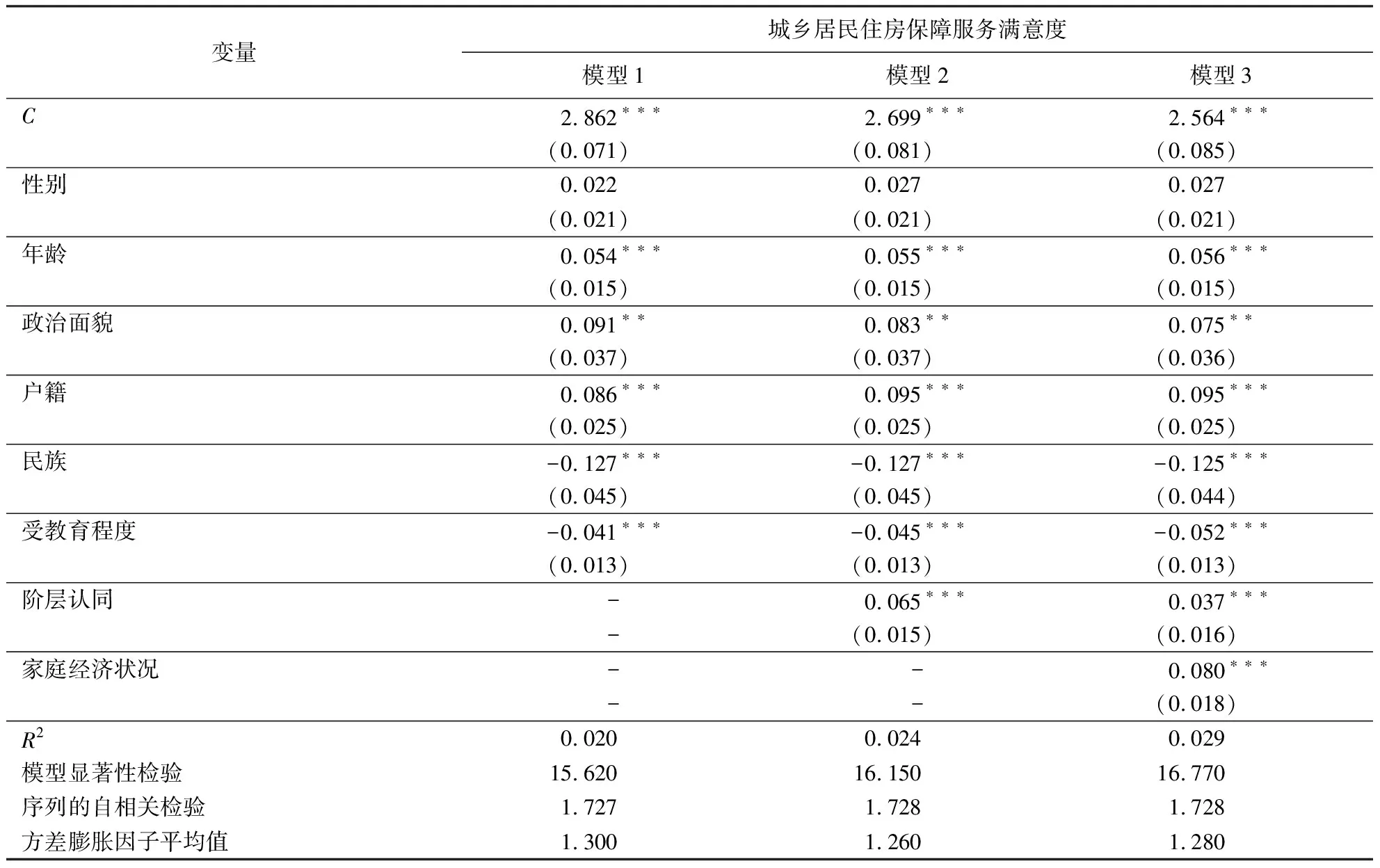

本研究以性别、年龄、政治面貌、户籍、民族、受教育程度和阶层认同作为住房保障服务满意度的影响因素,在前文数据对比分析的基础上进一步对住房保障服务满意度进行递进式的多元线性回归分析。在住房保障服务满意度评价中,城市居民的满意度均值为58.75分;农村居民的满意度均值为61.59分,略高于城市居民。考虑到城乡居民对住房保障服务满意度均值相差不大,因此在多元线性回归分析时不再将城乡居民作明确区分。本研究运用Stata 12.0软件对数据进行多元线性回归分析,在进行回归分析前对模型可能存在的多重共线性、序列相关性和异方差问题等进行相关检验。在模型中,各变量的方差膨胀因子均小于2,说明模型不存在多重共线性;序列的自相关检验均接近于2,说明模型不存在序列相关性;由于本研究使用的数据样本量较大,可以采用计算异方差——稳健标准误的方式进行统计判断,结果表明模型不存在异方差问题。城乡居民对住房保障服务满意度的多元线性回归分析结果(即将控制变量、自变量依次进行多元线性回归,形成模型1、模型2、模型3)具体如表4所示。

表4 城乡居民住房保障服务满意度的多元线性回归分析结果

注:1)C表示常数项;2)括号内为稳健标准误;3)**、***分别表示各变量在5%、1%的水平上显著;4)模型1中的“-”表示未使用阶层认同和家庭经济状况进行多元线性回归,模型2中的“-”表示未使用家庭经济状况进行多元线性回归

1.控制变量对住房保障服务满意度的影响。在城乡居民住房保障服务满意度的多元线性回归分析中(表4),由模型1可知,控制变量中除性别外,年龄、政治面貌、户籍、民族和受教育程度均显著影响城乡居民的住房保障服务满意度。其中,年龄、政治面貌和户籍分别在1%、5%和1%的水平上显著正向影响城乡居民的住房保障服务满意度。可见,城乡居民的年龄越大,则其住房保障服务满意度越高;中共党员的住房保障服务满意度高于其他居民;农村居民的住房保障服务满意度高于城市居民。民族和受教育程度均在1%的水平上显著负向影响城乡居民的住房保障服务满意度。可见,汉族的住房保障服务满意度低于其他少数民族;城乡居民的受教育程度越高,则其住房保障服务满意度越低。

2.自变量对住房保障服务满意度的影响。在城乡居民住房保障服务满意度的多元线性回归分析中(表4),由模型2可知,阶层认同在1%的水平上显著正向影响城乡居民的住房保障服务满意度,即城乡居民的阶层认同状况越好,则其住房保障服务满意度越高。由模型3可知,阶层认同在1%的水平上显著正向影响城乡居民的住房保障服务满意度,同模型2结果一致;家庭经济状况在1%的水平上显著正向影响城乡居民的住房保障服务满意度,即城乡居民的家庭经济状况越好,则其住房保障服务满意度越高。可见,城乡居民若拥有良好的社会地位、富裕的家庭,其所接触的住房保障服务的机会越多,则其住房保障服务满意度越高。

四、结论与对策

(一)结论

本研究基于CGSS 2013数据,运用描述性分析方法分析城乡居民住房保障服务满意度现状,并在此基础上运用多元线性回归方法进一步分析了城乡居民住房保障服务满意度的影响因素,得出以下结论。

1.城乡居民对住房保障服务的满意度较低。实证结果显示,城乡居民在对住房保障服务进行评价时,城市居民和农村居民中只有很少一部分表示“非常满意”,城乡居民对住房保障服务总体满意度的得分均值都较低。

2.城乡居民对住房保障服务资源配置程度的评价不高。实证结果显示,城乡居民对住房保障服务资源配置的充足程度、均衡程度、普惠程度和便利程度的满意度评价普遍处于中等偏下水平。

3.各影响因素对城乡居民住房保障服务满意度的影响存在差异。实证结果显示,年龄、政治面貌、户籍、阶层认同和家庭经济状况分别在1%、5%、1%、1%、1%的水平上显著正向影响城乡居民的住房保障服务满意度;民族和受教育程度均在1%的水平上显著负向影响城乡居民的住房保障服务满意度。

(二)对策

住房是城乡居民安居乐业的场所,为中低收入群体提供基本住房保障服务是政府的重要责任,是改善居民生活、促进社会和谐发展的迫切需要。当前城乡居民对住房保障服务的满意度较低,主要是缘于政府的住房保障资金投入不足、住房保障的准入和退出机制不够完善和住房保障服务资源分配不均衡。因此,应从多角度、多层面出发完善住房保障服务体系,以提升城乡居民的住房保障服务满意度。

1.完善融资机制,加大住房保障服务的资金投入。融资问题是影响城乡居民住房保障服务满意度的关键问题,加之阶层认同和家庭经济状况是影响城乡居民住房保障服务满意度的主要因素,因此,应进一步加大保障性住房的资金投入,以利于减少贫困家庭和低收入群体的住房支出,从而改善城乡居民的家庭经济状况,提高城乡居民的阶层认同,进而有效提高城乡居民的住房保障服务满意度。具体可从以下2个方面构建和完善融资机制:(1)坚持政府在住房保障服务方面的主导地位。完善融资机制应坚持政府在住房保障服务方面的主导地位,进一步明确各级政府的责任和目标。一方面,要强化中央政府的监督和问责机制,为有效融资创造良好的环境,同时在保障性住房建设上增加财政投入,减少地方政府的压力;另一方面,要将住房保障政策纳入地方政府的管理目标范畴,建立多元化的资金筹措体系,拓宽保障性住房基本公共服务的资金来源渠道。(2)加强政府和企业等各部门之间的协调合作。住房保障服务的融资机制涉及财政、工商、税务等多个部门的联合行动,需要税收、信贷等多项配套政策的大力支持,以及政企各部门间的协调合作。因此,应大力完善相关配套政策,构建统一、有效的融资管理体制。

2.完善准入和退出机制,促进住房保障服务健康发展。我国住房保障服务的准入和退出机制存在不足,影响了住房保障服务资源的有效配置,因此,应进一步完善住房保障服务的准入和退出机制。(1)在住房保障服务准入机制方面,增加住房保障服务资源获取的便利性。住房保障主管部门应加快向服务型部门转变,进一步完善住房保障服务的相关规章制度,使之规范化和具体化;适当放宽保障性住房的申请条件,公开明确的审核程序和办理手续等,以有效保障城乡居民的住房权益,使城乡居民切身感受到住房保障服务资源获取的便利性。(2)在住房保障服务退出机制方面,注重住房保障资源使用的合理性。应进一步完善住房保障服务的退出机制,禁止保障性住房转商的做法,避免权力寻租现象的发生;构建和完善城乡居民收入、房屋等个人所有财产的登记体系,当保障性住房的享受者不再满足条件时,政府应将保障性住房及时收回至住房保障主管部门,提升住房保障资源使用的合理性。

3.完善分配机制,推动住房保障服务资源配置均等化。针对住房保障服务存在的非均等化问题,政府应以住房保障服务均等化为目标,构建统一和完善的住房保障服务体系。(1)扩大住房保障服务的范围,保障城乡居民的合法居住权益。政府应根据实际需求不断调整和扩大住房保障服务的适用群体,将城市人口和外来务工人员都纳入住房保障服务体系。(2)统一城乡住房保障制度,完善农村住房保障服务体系。一方面,统一城乡住房保障制度。对长期在城市务工的农村居民,逐步取消住房保障方面的户籍限制,使之能够公平、公正地享受住房保障服务。另一方面,完善农村住房保障服务体系。对留居农村的居民,构建多层级的住房保障机制,即将留居农村的居民根据家庭收入划分为贫困家庭、中低收入家庭和较高收入家庭等3个层级,分别采取不同的住房保障服务,以有效保障低收入群体的合法居住权,进而推动区域间住房保障服务的均等化发展。