基于多尺度SPI的广西干湿特征与未来趋势

2018-10-12胡甲秋杨云川邓思敏廖丽萍杨星星莫崇勋

胡甲秋,杨云川,2,3,邓思敏,廖丽萍,2,3,杨星星,莫崇勋,2,3, 肖 良,2,3

(1.广西大学 土木建筑工程学院,南宁 530004; 2.工程防灾与结构安全教育部重点实验室, 南宁 530004; 3.广西防灾减灾与工程安全重点实验室 广西大学,南宁 530004)

在全球气候变暖的背景下,我国近年干旱和雨涝灾害频次呈增加的态势[1],特别是南方地区长期以来旱涝互现、旱涝并存现象显著突出[1-2]。而广西地处我国南方,在太平洋冬夏季风交替和地理环境的双重影响下[3],降水时空分布不均,旱涝并存、旱涝急转事件频繁发生[4],且旱涝呈多尺度变化之态[5],突出的旱涝问题已对广西地区经济发展和人民生命财产安全造成巨大威胁[3]。

旱涝急转是一种在较短时间内发生旱涝交替的异常旱涝现象,具有隐蔽性、转折型、突发性等特性,预防和救灾难度大[4];而气象干湿特征作为区域降水的直接反映,不同时间尺度下的干湿特征差异显著,因此对区域开展多尺度干湿特征及干湿急转研究具有极其重要的现实意义,此前已有诸多学者对此开展了相关的研究工作[5-7],就广西而言,唐伍斌[8]采用Z指数等方法对广西旱涝时空变化特征进行分析,发现全区性偏涝或偏旱是秋冬季旱涝分布的主要型态;姚蕊等[3]采用SPI指数和REOF等方法对1961—2008年广西旱涝时空特征进行分析,发现广西旱涝呈阶段性变化,并划分了桂东北、桂西北、桂东南、桂西南4个旱涝区;何慧等[4]基于88个地面气象站点逐日降雨资料分析了2013年广西夏季旱涝急转特征,表明广西2013年夏季总降水量虽接近正常,但还是发生了旱涝急转现象;纵观前人的研究发现,之前的相关研究普遍存在以下问题:(1) 研究数据数量稀疏、分布不均、且连续性差;(2) 只集中于湿润或干旱的研究;(3) 对广西干湿急转与多尺度干湿方面的分析少;(4) 应用于广西干湿特征风险评估、预测预警等方面的分析讨论较少。

因此,本文基于日本APHRODITE(Asian Precipitation-Highly Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of Water Resources)高分辨率逐日亚洲陆地降水数据集[9]和TRMM[10](Tropical Rainfall Measuring Mission)卫星降雨产品,采用标准化降水指数(SPI)作为气象干湿演变分析指标,对广西月、季、年多个尺度的气象干湿特征和未来趋势进行分析,为广西地区进行更为有效的区域旱涝预警及灾害防治奠定基础和提供科学参考。

1 数据与方法

1.1 研究区域及数据

广西壮族自治区地处我国南疆,位于东经104°26′—112°04′,北纬20°54′—26°24′,全区总面积23.67万km2,占全国陆地面积2.5%。区域内地形复杂多变,盆地相杂、丘陵错综、喀斯特广布,地势总体上呈西北高、东南低,并由西北向东南倾斜的特征。广西地属亚热带季风气候区,夏季盛行偏南风、冬季盛行偏北风,受两者交替影响,降水分布不均,年际变化大。多年来,区域各类水灾害频繁发生。

本文采用的降水资料包括APHRODITE中亚子数据集APHRO_MAV1003 R1逐日降水数据集和TRMM 3B42V7的3 h降雨数据,其中,APHRO_MAV1003 R1[9]空间范围为15°S—55°N,60°—150°E,空间分辨率为0.25°×0.25°,时段为1951—2007年;而TRMM 3B42V7[11]空间范围为50°N—50°S,空间分辨率为0.25°×0.25°,时段为1998—2015年。本研究综合上述两组降雨数据集,提取广西及其周边0.5°缓冲区范围共546个站点降水数据;APHRO_MAV1003R1逐日降水和TRMM 3B42V7的3 h降雨分别通过累加得到月、季、年尺度降水数据集,然后通过组合两种降水数据形成1951年1月—2016年2月的广西月、季、年尺度下的降雨数据;年尺度按1月到12月计算,季节尺度按春季3—5月、夏季6—8月、秋季为9—11月、冬季为12—2月计算。

1.2 研究方法

(1) 标准化降水指数。标准化降水指数(SPI)最早由MCKEE等[12]提出,由Γ分布概率密度函数求累积概率,再将累积概率进行正态标准化求得,具有稳定的计算特性,在不同区域和时段均能有效地反映干湿状况。具体计算过程详见相关文献[13-14]。干湿等级划分如表1。

(2) 干湿特征分析指标。本文基于标准化降水指数(SPI),采用干湿频率、干湿站次比和干湿强度分析评价各尺度下区域的干湿特征。其中,干湿频率可评价区域在一定时段内干湿发生的频繁程度;采用区域干湿发生的站次比来表征干湿影响范围,干湿范围可评估研究区域干湿发生范围的大小;干湿强度用来表征干湿灾害发生的严重程度[13]。

表1 多时间尺度的SPI干湿等级划分表

2 结果与分析

2.1 广西多时间尺度SPI干湿变化特征

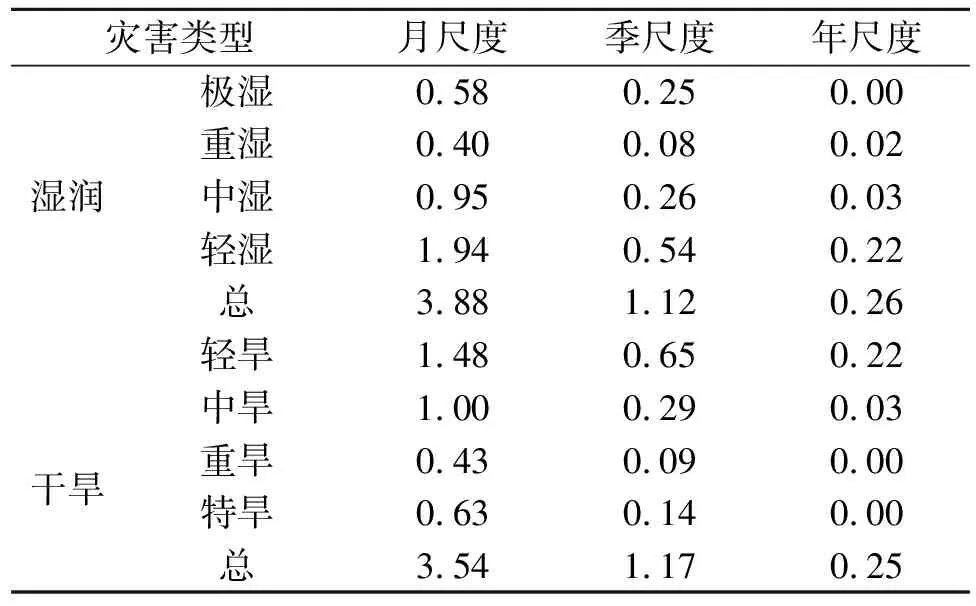

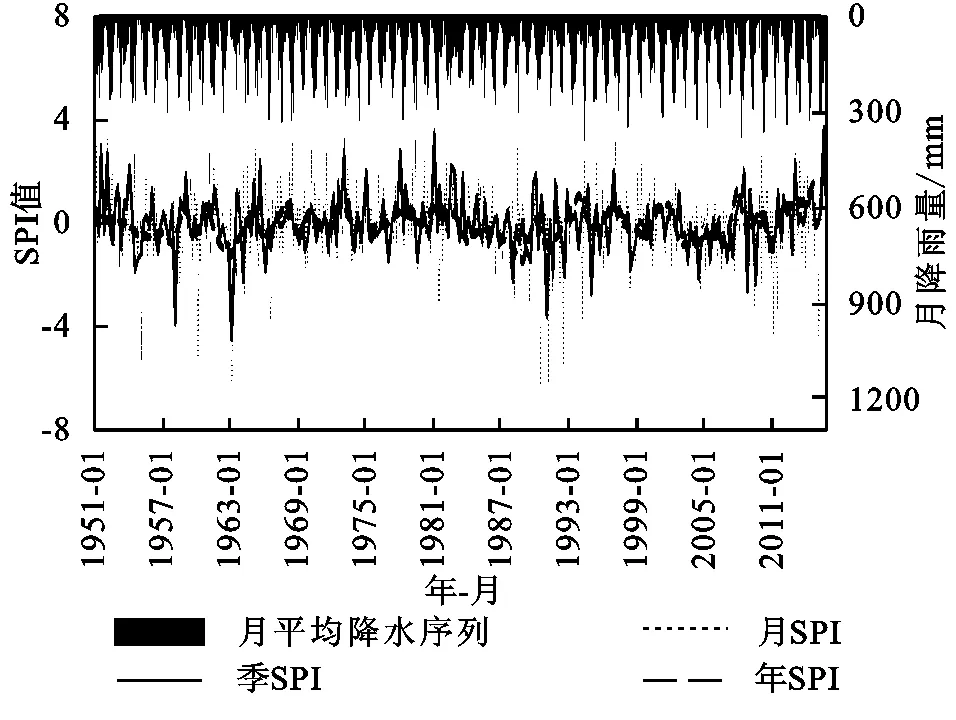

分别计算广西近65 a(1951—2015年)月、季、年尺度的SPI值,结果如图1所示。月尺度SPI序列正负波动频繁、干湿急转现象显著,其与月降雨序列的波动变化基本一致;而季、年尺度SPI序列波动频次较月尺度有明显的减少,干湿转化过程更平缓,对月降雨量变化的响应明显减弱。另一方面,月尺度SPI序列的频繁波动更能体现序列的随机成分特征;而季、年尺度SPI序列的波动更能体现序列的周期变化特征。此外,从各尺度干湿发生频次看(表2),近65 a广西月、季、年尺度发生湿润的频次分别为3.88次/a,1.12次/a,0.26次/a,干旱的频次分别为3.54次/a,1.17次/a,0.25次/a,也即随着时间尺度的增大,干旱及湿润的发生频次均随之减少。

综上可知,广西不同时间尺度SPI序列对干湿演变规律的表征差异显著,较小的时间尺度能更好地反映干湿的随机性特征,表现为较频繁的干湿交替现象;较大的时间尺度能更好地反映干湿转化的周期性特征,并不同程度地均化了SPI值,降低了干湿频次。

表2 不同时间尺度干湿等级频次统计表 次/a

2.2 广西多时间尺度SPI干湿综合特征

2.2.1 SPI干湿频率特征 基于SPI的广西(1951—2015年)月、季、年尺度湿润、干旱发生频率空间分布分别附图4—7。

广西近65 a来,湿润发生频率的空间分布在月、季、年不同时间尺度上存在显著的差异。在年尺度上,湿润频率平均值为26.20%,最大值为46.15%,高值出现在桂西南、桂西北和桂中地区,低值出现在百色、桂林及北海局部地区。在季尺度上,湿润频率总体呈“春秋大,夏冬小”分布,其中,春、秋季湿润频率在全区范围内普遍大于30%,而夏、冬季湿润频率在全区大部分区域均小于30%,夏季主要呈中部向南、北方向递减分布,冬季呈现由南向北递减分布。在月尺度上,不同月份湿润频率空间分布差异显著,其中,2月、4月、8月是全区湿润频发的月份,湿润频率普遍大于40%,而6月、7月为全区湿润频率最低月份,普遍小于30%。

广西近65 a来,干旱发生频率空间分布在月、季、年不同时间尺度上也存在显著的差异。在年尺度上,干旱频率平均值为28.42%,最大值为46.15%,高值出现在桂西南和桂中局部地区,低值出现在百色及桂林局部地区。在季尺度上,干旱频率总体亦呈“春秋大,夏冬小”分布,且春、秋季干旱频率普遍大于30%,其中春季在桂南局部、秋季在桂西北、桂东局部干旱频率大于40%;而冬季干旱频率基本在20%~30%,并呈现由东南向西北递减分布,夏季普遍小于20%,大体呈“西北高、东南低”分布。在月尺度上,不同月份干旱频率空间分布差异明显,其中,4月、8月湿润频率最大,基本大于40%,1月、2月、6月全区湿润频率较低,平均干旱频率均小于26%。

湿润频率与干旱频率空间分布在年尺度上分布较一致,在桂中及桂东南局部均出现了湿润和干旱频率高值中心,在桂西北局部出现湿润和干旱频率低值中心;在季尺度上,春、秋、冬季干湿空间分布较为一致,但夏季干湿分布存在显著差异;在月尺度上,各月份湿润和干旱频率较年、季尺度有更显著的空间差异性。

图1 1951-2015年广西月、季、年尺度SPI及月降雨序列变化

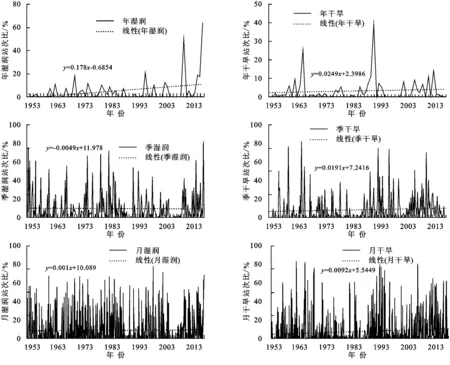

2.2.2 SPI干湿影响范围特征 由图2可知,广西近65 a来,湿润和干旱影响范围在月、季、年不同时间尺度上亦存在显著差异。一方面,在年尺度上,发生区域性及以上湿润的年数为21 a,其中全域性湿润为16 a。在季尺度上,春、夏、秋、冬季发生区域性及以上湿润的年数分别为35 a,16 a,31 a,24 a,其中全域性湿润分别为22 a,7 a,25 a,14 a。在月尺度上,各月发生区域性及以上湿润年数在17~40 a(基本以全域性湿润为主),其中4月发生年数最多,6月发生年数最少。另一方面,在年尺度上,发生区域性及以上干旱的年数为26 a,其中全域性干旱为19 a。在季尺度上,春、夏、秋、冬季发生区域性及以上干旱的年数分别为29 a,23 a,29 a,27 a,其中全域性干旱分别为19 a,14 a,24 a,15 a。在月尺度上,各月发生区域性及以上干旱年数在19~28 a(基本以全域性干旱为主),其中2月发生年数最多,8月发生年数最少。通过对比湿润和干旱影响范围可知,不同时间尺度下干湿影响范围的效应不同。在年尺度上,区域性及以上干旱的年数比湿润年数多;在季尺度上,夏、冬季区域性及以上干旱的年数比湿润年数多,但春、秋季发生区域性及以上干旱的年数比湿润年数少;在月尺度上,大部分月份发生区域性及以上干旱的年数比湿润年数少,仅6月、7月、12月情况相反。

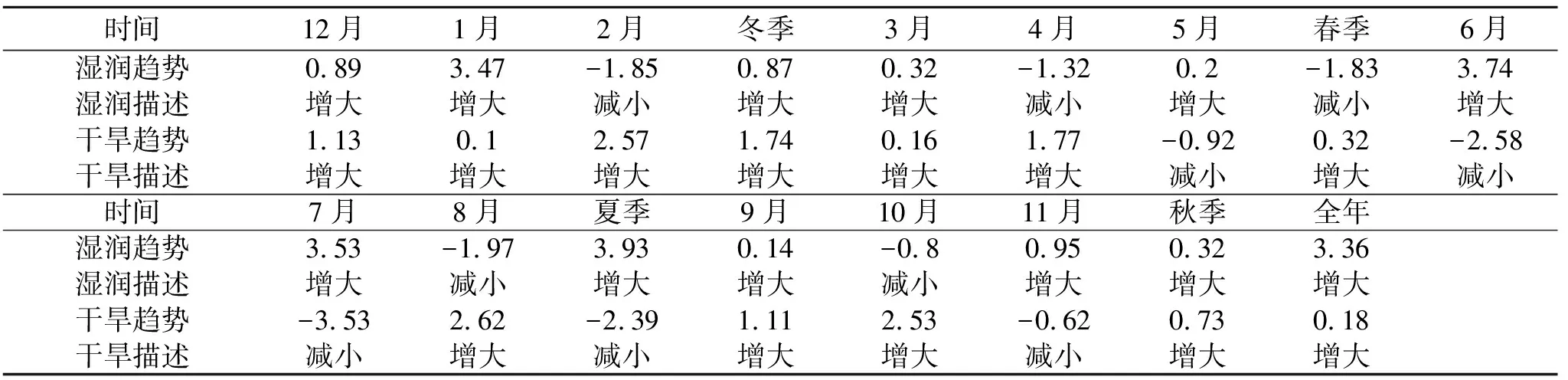

由表3可知,广西不同时间尺度干湿站次比增减变化趋势差异明显,年尺度湿润和干旱均呈增大趋势;而对干湿影响范围均较大的春季来说,湿润和干旱分别呈减弱和增大趋势,秋、冬季节干湿基本上呈增加趋势,而夏季干旱趋于减弱、湿润趋于增强;对于月尺度而言,各月份增减趋势存在较大差异,无明显时间分布规律,其中干湿影响范围最大的4月、8月湿润均趋于减弱,干旱趋于增强。

根据月、季、年尺度SPI值大于1.5(重湿)和小于-1.5(重旱)的站次比,得广西近65 a来各尺度下重度及以上的湿润、干旱影响范围随时间变化曲线(图3)。一方面,时间尺度越大,干湿站次比序列波动越强烈,波动频次越高,全区大范围发生重度及以上干湿的概率越小。另一方面,对比干旱和湿润站次比序列可发现,在同一时刻旱(湿)站次比高时,对应的湿(旱)站次比较低,表明不同时刻广西地区干湿交替现象显著,且时间尺度越小,交替越频繁、也即交替周期越短。

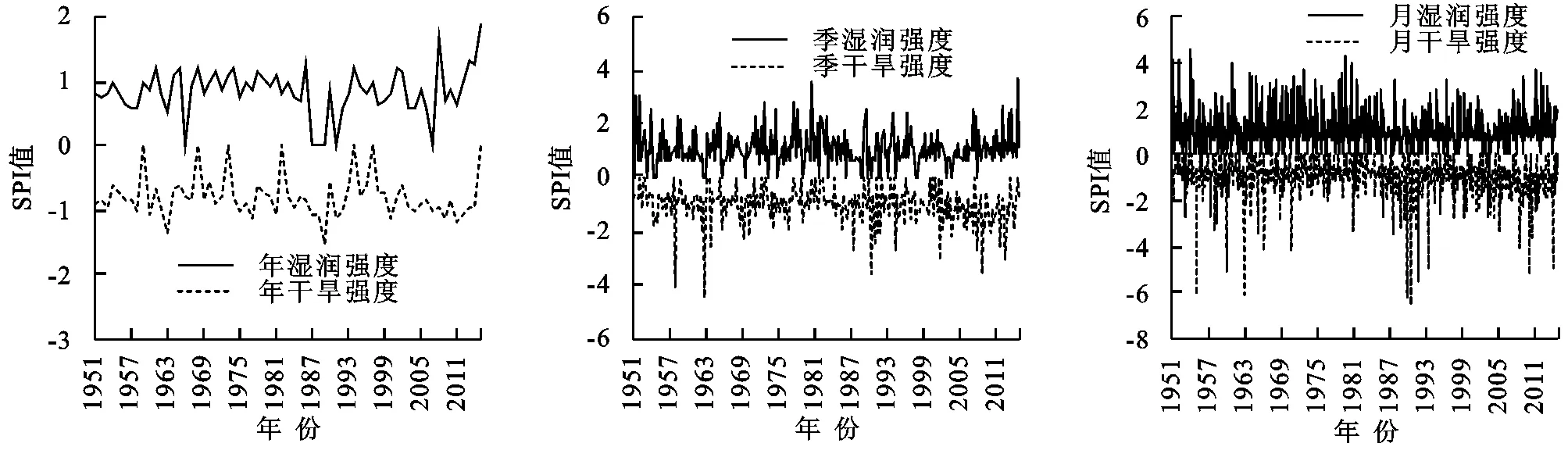

2.2.3 SPI干湿强度特征 由图4及表4可知,广西近65 a来,湿润和干旱强度在月、季、年不同时间尺度上亦存在显著差异。就湿润强度而言,在年尺度上,多年平均湿润强度为0.84,近65 a发生中度及以上湿润的年数为21 a;在季尺度上,春季湿润强度最大,为1.53,接着依次为秋季、冬季、夏季,春、夏、秋、冬季发生中度及以上湿润的年数分别为52 a,7 a,48 a,18 a;在月尺度上,各月湿润强度分布在0.58~2.28,中度及以上湿润年数在1~56 a,其中4月湿润强度及中度以上湿润发生年数最多,而7月湿润强度最低,6月中度以上湿润发生年数最少。就干旱强度而言,在年尺度上,多年平均干旱强度为-0.79,发生中度及以上干旱的年数为16 a;在季尺度上,春季干旱强度最严重,为-1.36,接着依次为秋季、冬季、夏季,春、夏、秋、冬季发生中度及以上干旱的年数分别为52 a,7 a,41 a,18 a;在月尺度上,各月干旱强度分布在-2.10~-0.62,发生中度及以上干旱年数在1~56 a,其中4月干旱强度及中度以上干旱发生年数最多,而7月干旱强度最低,6月中度以上干旱发生年数最少。对比不同时间尺度下的湿润强度与干旱强度可知,广西湿润和干旱的强度发生频率在大部分时段下基本相同,但在春季、秋季、4月、5月、8月时段湿润强度发生频率显著大于干旱强度发生频率。

从表4可知,广西各时间尺度下干湿强度及其强弱增减趋势存在显著差异,其中4月、8月干湿强度最大,多年平均湿润强度SPI大于1.18,干旱强度SPI小于-1.6,且湿润强度均呈现减小趋势,而干旱强度均呈增大趋势。

近65 a广西地区不同时间尺度干湿强度随时间变化的特征如图5所示,从图可知,一方面,不同时间尺度湿润强度随时间变化存在较大差异,时间尺度越小,湿润强度SPI序列波动幅度越大、波动频率越高、湿润突变越频繁,受短期降水影响越剧烈。另一方面,干旱强度SPI在月、季、年尺度下随时间变化也存在较大差异,时间尺度越小,干旱强度SPI序列波动幅度越大、波动频率越高、干旱突变越频繁,受短期无雨日数影响越剧烈。对比湿润和干旱强度随时间变化特征可知,广西在月、季、年尺度下均存在较明显的干湿交替特征,且随时间尺度越小,干湿交替越频繁,也即交替周期越短。

图2 广西不同时间尺度区域性和全域性干湿分布情况

2.3 广西多时间尺度SPI干湿未来趋势

表3 广西不同时间尺度SPI干湿站次比变化趋势

图3 广西月、季、年尺度重度及以上干湿影响范围随时间的变化特征

图4 广西月、季、年尺度中湿(旱)、重湿(旱)和极湿(旱)强度的频次分布特征

由附图8A1—Q1可知,广西过去65 a的SPI序列倾向率空间分布、增减趋势差异显著,年、夏季SPI序列主要呈增大趋势,春、秋、冬季大部分地区增减趋势不明显,但局部地区呈减小或增大趋势。而各月份SPI倾向率空间分布差异较大,其中总体趋于减小月份为:2月、4月、8月、10月,趋于增大为:5月、6月、7月、11月,而其他月份全区大部分地区增减趋势不明显。结合Hurst指数特征可知,未来一段时间内,广西大部分地区在不同时间尺度下SPI序列变化趋势与过去变化特征一致。

由附图8(A2—Q2)可知,广西不同时间尺度SPI序列Hurst指数基本大于0.5(持续性),仅冬季、6月、12月局部地区小于0.5(反持续性);但不同地区的Hurst指数差异明显,具有较强空间差异性。

由2.2节可知,广西地区在春季、冬季、2月、4月、8月、10月的干旱或湿润强度较大,结合其对应的SPI倾向率分析,发现这些季节或月份SPI均呈减弱的趋势,由此可推知,该时段湿润灾害有减弱的趋势,而干旱灾害有加强的趋势,该结论与图2,图3结果基本一致,从侧面说明本文采用SPI指数对广西干湿分析的结果有较好的适应性。

表4 广西月、季、年尺度SPI干湿强度变化趋势

图5 广西月、季、年尺度干湿强度随时间的变化特征

3 结 论

(1) 月SPI对逐月降水敏感度最高,干湿急转现象显著,无显著周期特征,能较好地反映因降水变化引起的频繁干湿交替现象;季、年SPI虽对逐月降水敏感度较弱,但周期性显著,能较好地反映中长期水文干湿演变规律。

(2) 广西年、季、月尺度干湿频率、干湿范围、干湿强度特征差异显著,其中4月、8月干湿发生频率、范围和强度最大,干湿频率大于40%、区域性及以上干湿发生年数超过27 a,中度及以上干湿发生年数超过40 a。此外,月尺度干湿范围和强度随时间变化较年、季尺度波动变幅更大、波动周期更短、干湿突变及干湿急转现象频次更高。

(3) 未来一段时期内,广西地区在春季、秋季、4月、8月、10月的湿润强度有减弱趋势,干旱强度有增强趋势;而在全年、夏季、5月、6月、7月、11月的湿润强度有增强趋势,干旱强度有减弱趋势;其他时段干湿强度增减趋势总体不显著。

总而言之,广西干湿交替、干湿突变等干湿特征突出,且随着时间尺度减小,干湿交替变化和并存现象更为显著。因此,在对广西地区进行干湿研究时,不仅要从年季尺度上分析长期的干湿特征,更应采用月或更精细化的时间尺度分析广西地区的干湿急转特征,以便更有效地提高广西地区旱涝监测及预警能力。