丰子恺漫画的图像叙事研究

2018-10-11

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

丰子恺是现代中国文艺界不可多得的艺术大师,他一生创作的漫画作品颇丰,为我们留下了宝贵的文化遗产。从介绍丰子恺的第一篇文章——郑振铎1925年发表的《子恺漫画序》起,关于其漫画的研究就数不胜数, 但是纵观这些研究,大多集中在漫画的诗意化、审美性、人文性等的研究,关于其叙事性的研究并不多见。故而本文从图像叙事的角度出发,研究其漫画独特的叙事方式,以期拓宽当前对丰子恺漫画的研究领域,弥补其相应的空白。

一、 丰子恺漫画与图像叙事

(一) 丰子恺与“漫画”概念

丰子恺的艺术生涯是从漫画创作开始的。1922年,丰子恺在白马湖畔的春晖中学任教,闲暇之余凭记忆写生,或把平日所喜爱的古诗句用图画表达出来,在“小杨柳屋”的墙壁上四下张贴,这些图画深得同仁的喜爱。其作品《人散后,一钩新月天如水》在好友朱自清和俞平伯办的《我们的七月》上公开发表以后,丰子恺便一举成名。后来郑振铎将其一些漫画连续刊在《文学周报》上,并把这些画冠以了“漫画”这一名称。1924年12月,丰子恺的第一本画集《子恺漫画》问世,自此,“漫画”这个名称便在中国大地上广泛地运用起来。丰子恺也被冠以“中国漫画始祖”的头衔,许多研究者也认为他为中国的漫画开辟了新的画种。但是“漫画”一词,在中国到底何时出现,又何时用于绘画呢?

陈星在《丰子恺评传》中作出了考证:“漫画”一词至少在北宋晁以道文中出现,不过其诗文中的“漫画”系鸟名;稍后,宋人洪迈在其著《容斋随笔》中也写有“漫画”二字,亦为一种鸟。清代也有“漫画”二字,但不是指画种,而是一种行为。这就证明,“漫画”一词,至少从宋代就已出现,但它的意思并不是指称某一类绘画。[1]121而“漫画”作为一个复合词,被用于绘画种类,大约是从1904年开始的。1904年3月27日起,上海《警钟日报》发表的画作,就冠以“时事漫画”的名称,但由于画幅不多,作者的社会影响也不大,“漫画”这一名称也只是昙花一现。直到丰子恺的“子恺漫画”出现,“漫画”一词才普及起来,自此便有了一个统一的称呼。[1]122可见,虽然丰子恺并不是“漫画”的创始人,但是“漫画”一词在中国推广开来使用确是由他引起的。并且,从发表数量和影响范围来看,他的创作在相当长的一段时间内,也绝对称得上是中国漫画的“正宗”。[2]115

但是20世纪初中国的“漫画”,其实大多含有“暴露、讽刺”之意,鲁迅在《漫文“漫画”》一文就说过:“漫画是karikatur(德语,又译“讽刺画”)的译名,那‘漫’,并不是中国旧日的文人学士所谓的‘漫题’、‘漫书’的‘漫’。”“这种新艺术是暴露、讽刺,甚至至于攻击的。”[3]2甚至丰子恺自己隐约觉得其漫画与当时主题风格迥异,所以他在《漫画创作二十年》里也说:“我的画究竟是不是‘漫画’,还是一个问题。”

丰子恺对“漫画”的诠释,其实是典型的中国旧日文人的见解。他最基本的观点就是:“漫,随意也。凡随意写出的画,都不妨称为‘漫画’,如果此言行得,我的画自可称为漫画。”[4]387显然,他把“漫画”二字的含义视为感想式的、抒情式的简笔“随意画”。虽然他曾东渡日本去学习艺术,并且在他留学日本期间,“漫画”一词之意就是卡通或讽刺画的意思。但他对北泽的漫画风格并未留有特别深刻的印象,因为他觉得那只是对西方艺术的一种极为明显的模仿形式。以北斋为代表的漫画,“作为绘画的随笔”才是他所感兴趣的,日本艺术家竹久梦二的漫画更是成了他自己作品创作的灵感源泉。[5]78因此,他的作品大多既不“讽刺”,也无一般意义上的“幽默”,与今天人们认为的“漫画”有些相隔甚远。[2]115但是由他推广和发展起来的这种文人抒情“漫画”,在一定的时期内为中国绘画注入了新的活力。如俞平伯所评价:“您是学西洋画的,然而画格旁通于诗。所谓‘漫画’,在中国实在是一创格,既有中国画风的萧疏淡远,又不失西洋画法的活泼酣姿。……以诗作化料,自古有之;然而借西洋画得笔调写出中国诗境的,以我所知尚未曾有。有之,自足下始。”[6]17丰子恺虽不是漫画的创始人,但是确实是自他的漫画问世以后,“漫画”一词被广泛使用,并开始明确地作为一个独立的画种。

(二)丰子恺漫画概述

丰子恺一生创作的作品颇丰,他取材广泛,古诗词句、儿童世界、民俗生活、成人社会、自然山水等等皆可入画,一些琐屑平凡的小事,一经他画笔的渲染,就妙趣横生。在《丰子恺画集》自序中,他曾用这样一首诗来概括自己漫画的题材和风格:“泥龙竹马眼前情,琐屑平凡总不论。最喜小中能见大,还求弦外有余音。” 他认为“漫画好比文学中的绝句,字数少而精,含意深而长。”[7]359于是,在他的画作中,处处流露出“意到笔不到”的审美特征,如画脸不写细部,把力的重心都放在绘画的立意方面,使读者在寥寥数笔之中看见深意;诗与画的完美结合,也是其一大特色,他追求在画面的设想、构图、形状、色彩等内在方面的诗化,使得诗画互为补充。除了小中见大、富有诗意的审美特征以外,丰子恺的绘画还兼具叙事效果,他善于把握流动的时间,在画面上凝固出最具有孕育性的顷刻,以此来让观者在意识里完成整个事件的叙述,有时为了点明画意,他往往会采用画题,借文字的助力来达成形象美和意义美的和谐统一。深厚的文学功底与对漫画的独特认识和审美追求让他的画不再是纯粹的绘画,而是富有诗意的、文学性的画,因此,观者在观看其画时就如同在读一首首小诗,正如朱自清所说的——是带核的小诗。

许多人都对他的漫画都给予了很髙的评价:“我们都爱你的漫画有诗意;一幅幅的漫画,就如一首首的小诗——带核儿的小诗。你将诗的世界东一鳞西一爪地揭露出来,我们这就像吃橄榄似的,老觉着那味儿。”[8]250“一片片的落英都含蓄着人间的情味,那便是我看了子恺漫画所感。——‘看’画是煞风景的,当说‘读’画才对,况您的画本就是您的诗。”[6]17“子恺的画开辟了一个新的境界,给了我一种不曾有过的乐趣,这种乐趣超越了形似与神似的鉴赏而达到了相与会心的感受。”[6]27或许这些评价略带有好友之间的鼓励色彩,但仍不失为客观的评价。

(三)图像叙事的本质

有关图像的本质属性问题,莱辛在《拉奥孔》中作过细致的论述,他具体论证了诗与画的各自属性和特点,并划分了二者的不同:“时间上的先后承续属于诗人的领域,而空间则属于画家的领域。”[9]99在艺术媒介方面,绘画是通过线条和颜色进行模仿,诗则用在时间中发出的声音进行模仿,所以他将画与诗分别称为“自然的符号”和“人为的符号”。在他看来,“符号无可争辩地应该和符号所代表的事物相互协调”,因此“在空间中并列的符号就只宜于表现那些全体或部分本来也是在空间中并列的事物,而在时间中先后承续的符号也就只宜于表现那些全体或部分本来也是在时间中先后承续的事物。”[9]82这就更加明确了诗和画的艺术属性,“空间性”归为图像艺术所有,“时间性”则是语言艺术的所有特征。在艺术题材的选择上,以画为代表的图像艺术的对象多是在空间上并列的动作或是单纯的物体;以诗为代表的语言艺术的描绘的对象自然是在时间中先后承续的动作。[9]223

莱辛从艺术媒介、艺术题材等方面证明了图像属于空间艺术,而叙事则是与时间有关的。让图像讲述故事似乎是违背了其天然属性,但是任何一副图像的完成,都是某一场景的再现与保存,这就说明图像其实是包孕着短暂的时间的,只不过它的时间性是通过图像空间来展现出来。虽然莱辛在其论述之中给诗画分野,但是其提出的“最富于孕育性的顷刻”观点却给图像创造了讲述故事的机会。“艺术由于材料的限制,只能把它的全部摹仿局限于某一顷刻”,“最能产生效果的只能是可以让想象自由活动的那一顷刻了。我们愈看下去,就一定在它里面越能想出更多的东西来。我们在它里面愈能想出更多的东西来,也就一定愈相信自己看到了这些东西。在一种激情的整个过程里,最不能显出这种好处的莫过于它的顶点。到了顶点就到了止境,眼睛就不能朝更远的地方看去,想象就被捆住了翅膀,不能向上超越一步。”[9]19画家要想在凝固的画面上叙述一段故事,就应该选择最能让想象生发的那一刻,即能展示事情前因后果、让观者在意识之中自然完成整个故事过程的那一刻。因此,图像不是不可叙事,而是借用空间的结果完成时间的进程,故其本质实为“空间的时间化”。

二、丰子恺漫画中的图像叙事类型及特征

龙迪勇在《空间叙事学》中将图像叙事分为单幅图像叙事和系列图像叙事,单幅图像叙事就是在一幅单独的图像中达到叙事的目的,其叙述模式又可分为单一场景叙述、纲要式叙述和循环式叙述。[9]112丰子恺一生漫画作品颇丰,不同的作品里包含着不同时间叙事模式。根据龙迪勇提出的图像叙事理论, 结合丰子恺的具体作品,可以总结出在他的漫画中大概存在三种时间叙事模式:单一场景叙事、纲要式叙述、系列图像叙事。而这三种叙事模式分别对应出其漫画的顷刻性、包孕性和完整性。

(一)单场景叙述:顷刻性

单场景叙述,就是一幅画面上只存在一个场景,并且要通过这个场景来讲述这个场景所代表的事件,其为单幅图像最基本叙事模式。因受画面的限制,画家要想在这样的场景模式上表现出流动的故事,就得采取莱辛所提倡的“最富于孕育性的顷刻”策略,通过某个最具有包孕性的场景来暗示出该场景所代表某一事件的“前因”与“后果”,从而让观者在意识中完成一个叙事过程。只有这样的图像,才能给观者想象生发的空间,在凝固的画面上产生流动的时间意识,从而达到叙事的目的。

丰子恺许多漫画作品都可见其通过捕捉画面的“瞬间”来表现其“顷刻性”的精心安排。漫画《艺术的劳动》(图1),表现的是几个天真烂漫的小孩搬着椅子要围成一个“艺术的圆圈”的场景,其中一个小孩正在吃力地搬着椅子向目的地走去,另一个赶快跑过来迎接,还有一个小孩正在弯着身子小心翼翼摆放已经快围好“圆”。根据这三个小孩当时不同的状态,我们可以在意识里还原出整个事件的过程:可能是某个小孩偶然的一个提议,让其他两个小孩激动万分,大家说干就干,纷纷兴高采烈地去找椅子,一个负责搬运,一个负责帮忙迎接,另一个负责摆放顺序,我们甚至可以自然地想见他们在完成劳动之后欢呼雀跃的样子。画家有意识地选择让画面停留在三个小孩快要成功但是还未成功的一个场景,观者根据这一场景,可以自由地想象这一故事的前后过程,在意识中自然地完成对整个过程的时间叙述。《过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠》(图2)中表现的是一位正在等待归人的女子,女子倚窗而立,一条腿搁在凳子上,望着窗外流淌不息的河水与似来又去的点点白帆。我们据此可以想见她最初等待时欣喜的模样,到后来许久未等到的失落与沮丧,尽管沮丧,但是她从未离开窗子,生怕不能第一时间得知心上人归来的消息,但是因等的时间太长,她的腿已经站酸了,无奈只能把一条腿搁在凳子上,最后,她要等的人终于归来,她喜极而泣,忘记了等待的苦楚。画家有意选择这个弯曲着腿的身影,无疑给了观者自由想象的空间,透过画面,观者能够自动还原出她等待时欣喜、焦虑、无助的种种情状,完成整个过程的叙述。

(二) 纲要式叙述:包孕性

龙迪勇提的单幅图像叙事里另一种基本模式“纲要式叙述”,在丰子恺的漫画作品中也有出现。“纲要式叙述”,也叫“综合性叙述”,即把不同时间点上的场景或事件要素挑取重要者 “并置”在同一个画幅上。由于这种做法改变了事物的原始语境或自然状态,带有某种“综合”的特征,故又称“综合性叙述”。[10]119这种叙述模式把故事各个发展阶段中的多个事件要素“纲要式”地“综合”在一起,从而让人在意识中完成整个叙事过程。其时间处理要点是把相继发展的属于不同时段的“瞬间”提取出来,并通过一定的组合方式,把它们并置在同一个空间,表现在同一个画幅上。[10]120除此之外,龙迪勇指出,在西方,很多画家利用柱子、镜子等工具,试图尽量充分、全面地表现场景,以延伸时间的进程。[10]122这种方式也能丰富图像的叙事,使画面更具有包孕性,其属于空间上的“并置”。

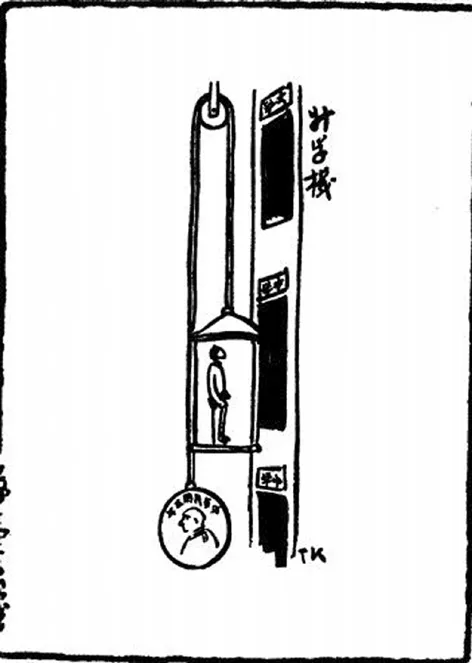

丰子恺的讽刺漫画《升学机》(图3)就是将相继发展的不同时段的“瞬间” 提取出来,并置在一幅画上,从而达到叙事的目的的典型作品。丰子恺曾对这幅画描述的内容作过解释:“描写一架升降机附在三层楼旁边,一个学生手里携着书,乘在升降机中。这升降机的升降不靠电力而靠银洋。有了银洋,自会上升。这三层楼的下层叫做‘小学’,中层叫做‘中学’,上层叫做‘大学’。现在这学生已经靠着银洋的力而升到中学,不久可升入大学了。这画的题目叫做《升学机》。”[4]278从时间顺序上来说,一个人必先经历小学,其次才是中学、大学,这三个求学过程不可能同时进行,但是画家有意将其安排在同一个画面上,在丰富了图像内容的同时,也达到讽刺了“银洋”之力的艺术效果。与“时间并置”相对的是“空间并置”,即利用某些自然物来分割画面空间,造成同一情节同一时间不同空间场景的效果。以漫画《帘外雨潺潺》(图4)为例来看,画面采用竹帘来进行分割:在竹帘内,贵妇抱着孩子安然无恙;竹帘外,黄包车夫任凭狂风暴雨打湿全身。同样的场景,但是却是不同的世界,作者对为了生存而挣扎的劳苦大众的同情不言自明。

(三) 系列图叙述:完整性

除了单幅图像叙事以外,丰子恺的漫画作品中还有一部分是通过一系列的图像来实现叙事的目的。较之于单幅图像叙事而言,这种系列图像的组合具有完整的情节性和更强的叙事力,但是相对来说,其叙事难度也更高。这种叙事的难度在于要在一连串的单幅图像之中始终保持叙事的主题,联结成一个有机的叙事整体,其叙事性需要靠所有图像共同完成。系列图像叙事所要达到的是哲学上的“多样性的统一”,是艺术的活用。这种“多样的统一”暗示出系列图像叙事的完整性,观者在这样的叙事模式之中,通过感知每幅作品的不同特点,把握贯穿始终的故事脉络与主题,从而完成对系列图像叙事的接受。

丰子恺有不少以一个画题命名,由若干幅画组成的系列作品,讲述完整的故事。比如《瞻瞻的梦》(图5),一共三幅,讲述瞻瞻美丽的梦境。第一幅也就是第一夜的梦:家里的桌子没有了,东西都放在地上,自鸣钟、爸爸的怀娥铃、妈妈的剪刀……接着是瞻瞻第二夜的梦:妈妈床里的被褥没有了,种满着花草,有蝴蝶飞舞着,青蛙跳着。房屋的屋顶也没有了,在屋里可以看见天上的鸟、飞艇、月亮和鸽子。最后一副是瞻瞻梦见卖东西的都在门口,一天到晚不去。一连三幅《瞻瞻的梦》似一部连环画,讲述着小孩子编造的美好梦境。如果说不同的梦境为“多”,那么儿童的天真则为“一”,统领着整个奇异的梦想世界。连续的画面使作品构成一个完整的生命体,讲述出一个丰富而完整的故事。诸如此类系列作品还有《新夫妇》《摩登女》《乘风凉》《鸡蛋糕》等等,它们皆通过多幅场景讲述贯穿始终的主题,在彰显出“多样性”的同时,又达到了有机的“统一”。

(图5:共三幅)

三、 丰子恺漫画中以文解图的叙事策略

绘画作为造型艺术,受材料的限制,只能把它的全部摹仿局限于某一顷刻,好的模仿会让观者的想象从“顷刻”间生发,在思想意识里完成整个事件的过程,但是即使如此,绘画在题材选择与表现力上始终不及诗自由。如丰子恺所言,“漫画的表现力究竟不及诗。它的造型的表现不够用时,常常要借用诗的助力,侵占文字的范围。如漫画的借重画题便是。”[7]359丰子恺的漫画作品中的文字虽大多是作为画题而出现的,但是也有一些作品是借诗文助力。画题和诗文的出现,虽同样表现出漫画文本对文学文本的依赖,但是却因文字在作品中不同的比重而会导致不同的叙事效果。

(一) 画题在丰子恺漫画中的叙事功能

画题的出现,多具有点睛的叙事效果,诚如丰子恺所言:“凡是全靠题字而醒目的漫画,都是用点睛法(漫画六法之一)的。但须注意,不是用文字来代替图画,是用文字来点明画意。故题目的文字,务求简洁而有力。”[4]309

具有点睛效果的画题,在其漫画作品中数不甚数,多数的漫画因有了画题而兼具了形象之美与意义之美。比如《去年的先生》(图6),画面上的内容是一个小贩坐在树下卖水果,旁边有两个小学生背着书包走来,其中一个伸手指点那个小贩,另一个看着,似乎有所附和。如果不写题目,这幅画则毫无深意,看似不过是小孩子想买水果吃而已,但是有了题目,这幅画的意义就一下子丰富起来:去年小学里当先生的,今年已改做小贩,挑着担子卖水果。无需多言,观者自此可见世道浇薄,生计艰难。《教育》(图7)这幅漫画,倘若没有画题,观者自会以为只是一个匠人在那里捏泥人,但是有了画题,整幅画的中心思想就表现出来了:刻板的教育之下塑造出来的人才,如同一群泥人一样没有个性、没有自由,呆板而机械,全然不像一个“人”。这类抽象而复杂的问题,理应放在文章里用作具体的阐释,但是放在图像中借画题的点睛将抽象之事具象化,所产生的效果不亚于文学的阐释。《某父子》(图8)里描画的是一个穿着洋装拄着时髦拐杖的青年与一个衣衫褴褛并且提着沉重行李的老头子走路的场景,倘若没有画题,我们只会觉得这是一幅人物速写画,并无任何复杂的意义,或者至多会觉得这是一对主仆,但是在加了“某父子”三字之后,意义便深刻起来:不知感恩的孩子把父亲像佣人一样使唤,不平等与疏远在人物衣着、形态之间体现出来。

(图6) (图7) (图8)

“照艺术的分类上讲,诗是言语的艺术,画是造型的艺术。严格地说,画应该只用形象来表现,不必用画题,同诗只用文字而不必用插画一样。诗可以只用文字而不需插画,但漫画却难于仅用形象而不用画题。多数的漫画,是靠着画题的说明的助力而发挥其漫画的效果的。”[4]360画题的巧妙出现,拯救了漫画受尺幅的限制而不能言说的尴尬,从而使其传达出更加丰富的意义。

(二)诗文在丰子恺漫画中的叙事功能

丰子恺漫画作品中的文字除了画题以外,还有诗文的出现,但是诗文不同于具有点睛效果的画题,它更多的是对画面的一种解释与附和。“我觉得古人的诗词,全篇都可爱的极少。我所爱的,往往只是一篇中的一段,或者一句。这一句我讽咏之不足,往往把它抄写在小纸条上,粘在座右,随时欣赏。有时眼前会出现一个幻像,若隐若现,如有如无。”[4]388从头至踵充满艺术气息的丰子恺,对诗词中诗意的习得与体味,使其“讽咏之不足”时就“写之画之”,但是他画得之像又并非是原诗之意,而是融入了他自己的观感,于是原来的诗句在他的画面上并不能成为主宰,而是作为图像的附文。漫画中附着的诗文,正是对这个“幻像”的解释与说明。

具有诗文的漫画作品大多出现在古诗新画和护生画集里。就如《无言独上西楼》(图9),丰子恺所画的是一个穿大褂的对窗而立的背影,当时发表在《文学周报》上时,就有人批评道:“这人是李后主,应该穿古装,你怎么画成穿大褂?”丰子恺回答道:“我不是作历史画,也不为李后主词作插图,我是描写读李词后所得体感的。我是现代人,我的体感当然作现代相。”[4]389由此可见,纵然是根据古诗词作画,但是并非是以图像来作文字的翻译,而是对文本的再创造,并且反以原诗作陪衬,用来诠释图像。

丰子恺的护生画集里也多采用诗文来介绍说明画面内容,一画一文的形式较古诗新画比起来,其诗文的说明性显得更为直接。其创作初衷就是由丰子恺作画,弘一法师撰文,只不过后来弘一法师不幸辞世,后面几集的文字由叶恭绰、虞愚等人题写,其作用多为为图像文本进行形象的解说、警戒,以达到感化众生的目的。比如护生画集第一集的第一幅《众生》(图10),画面上展示的是两个人正在赶着一群猪,仅以画面来看,似乎平实无常,衍发不出任何深意,但是后面的配文“是亦众生,与我体同。应起悲心,怜彼昏蒙。善劝世人,放生戒杀。不食其肉,乃谓爱物。”较为直接地规劝世人一切众生都为同体,世人应常起慈悲心,平凡朴实的画面因有了诗文的说明而富有深意。再看《倒悬》(图11),画面内容是一个人手里倒拎着两只鸡,配文“始而倒悬,终以诛戮。彼有何辜,受此荼毒。人命则贵,物命则微。汝自问心,判其是非。”如果没有配文,观者可见只是日常的生活场景,宰鸡杀鸭,最为寻之常不过的事。但是所附之文,替即将赴死的生命发出诘问“彼有何辜,受此荼毒”后继续追问“人命虽贵,物命难道就微不足道了吗?”观者在听到这样的声音后,不免会为之震颤、扪心自问,画者与撰文者“尊重生命、护生护心”的主张在有机的图文配合之中得到彰显与宣扬。而若没有诗文的辅助,仅以画面的展示,其叙事性恐不尽人意。

(图9) (图10) (图11)

(三)款识在丰子恺漫画中的叙事功能

“款识”,即书画上后作的署名后款。诚然一副作品的成功与立意构图有关、与用笔用墨设色等技法有关,然而恰当的题款、适中的印章也有着非同小可的作用。正是由于诗、书、画、印和谐地结合在一起,才组成了完美的艺术品。[11]3观察丰子恺的漫画作品,可以发现其画面的款识基本上是用“TK”和潦草的“子恺画”这两种方式署的,虽然其在不同的画面上呈现出不同的特色,但是款识的存在大多承担着与画面相呼应的叙事功能。兹以其几幅作品来分析:

《泪的伴侣》(图12)中,丰子恺刻画了一名趴在桌子边哭泣的女子,由画面上悬挂的时钟来看,彼时已过子夜,究竟是何事令人如此伤心?我们无从知晓,只见时针转动,桌子上燃烧的蜡烛陪着这位女子一同哭泣。而在这样主题的画面中,丰子恺的落款也别有用意,他选择在桌子边缘处署名“子恺”,其中“子”字的上半部分特意偏向桌子边面朝女子的方向,似乎在探头看望伤心的女子。这样的款识,已经脱离单纯的署名与落款功能,而成为整个画面内容的一种呼应,一种契合。《到上海去的》(图13)描绘的是一个小孩子拽着大人胳膊望向远方火车的背影,从人物的衣着来看,他们应该是出自农家,大人挽起的裤脚与汗衫,孩子简单的短袖与短裤,与他们一同面对火车的凝望,暗示出他们并未到过大城市的事实以及他们掩盖不住的对外面世界的憧憬与向往。此时,丰子恺的落款选择安排在孩子脚边的草地上,简单的“TK”形式似乎与小草融为一体。这种融合,一方面,是为了在画面形式上和谐地呼应,另一方面,也体现出了丰子恺切实地将自己融入到画中人物,与他们一起感受对外界的美好与向往的艺术心理。丰子恺诸如此类以款识呼应配合画面的作品不在少数,同样的还有《无言独上西楼,月如钩》《这些玩具都不要》《幸有我来山未孤》《世上如侬有几人》等等。只不过在一些作品中,丰子恺有意将款识隐匿在画面某个元素之中,使人不易发觉,而在另一些作品中则于疏朗之处落笔,使人一眼望去便知它的存在,但是不管其所处位置如何,都能彰显出丰子恺借用款识追求达成与画面内容或者形式上相互呼应叙事效果的精心安排。

四、结语

丰子恺作为中国漫画的集大成者,其不同类型的漫画作品包含着多种不同的时间叙事模式。但是他善于抓住不同的叙事模式的特点,并自如地体现在自己的作品中。在单一场景叙述里,他深谙不要画出“顶点”,于是精心选择最能让想象生发的“顷刻”;在纲要式叙述里,他熟稔地将多种场景并置,使画面体现出包孕性;在系列图像里,他善于攫取人与物的多样性,并将之有机地统一起来,从而使叙述完整。在艺术上追求文画合一的丰子恺,在为漫画作品注入文学性的同时也抓住了图像叙事的特点,使观者看到的不再是一个个扁平的图像,而是一个个饱满的故事。