西人汉语学习第一篇:《宾主问答辞义》初探

2018-10-10

引言

罗明坚(Michele Ruggieri, 1543—1607)作为开启天主教来华传教史的首位耶稣会传教士,其在汉学方面的贡献近些年来也逐渐为学界所认可和讨论。①相关研究参阅张西平:《西方汉学的奠基人罗明坚》,《历史研究》2001年第3期;岳峰、郑锦怀: 《西方汉学先驱罗明坚的生平与著译成就考察》,《东方论坛》2010 年第3 期;麦克雷(Michele Ferrero):《罗明坚的中国研究》,载《西学东渐与东亚近代知识的形成和交流》,北京外国语大学中国海外汉学研究中心、中国近现代新闻出版博物馆编,上海:上海人民出版社,2012年。罗明坚最重要的一部汉学研究成果,就是世界上首部欧汉双语辞典——《葡汉辞典》(Dicionário Português-Chinês,1583—1588),关于《葡汉辞典》的相关研究也在深入展开,②相关研究参阅杨福绵:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所记录的明代官话》,《中国语言学报》1995年第5期;王铭宇:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉词汇问题举隅》,《励耘语言学刊》2014年第1期;姚小平:《从晚明〈葡汉词典〉看中西词汇的接触》,《当代外语研究》2014年第9期;康华伦(Valentino Castellazzi):《罗明坚和利玛窦编辑的所谓〈葡汉辞典〉(Dicionário Português-Chinês)中的一些不一致》,载《〈西方早期(1552—1814年间)汉语学习和研究〉论文集》,辅仁大学第六届汉学国际研讨会,2010年。尤其是杨福绵在《葡汉辞典》语音学方面的创见,姚小平、王铭宇对其词汇问题的探讨等,使其在中国传统音韵学、汉语史等方面的独特价值凸显出来。

不过,学界对辞典的关注基本还停留在辞典正文上,对于附在辞典前后的散页材料并未给予相应的重视,只有张西平对这部分文献进行过系统梳理,③参阅张西平:《〈葡华辞典〉中的散页文献研究》,《北京行政学院学报》2016年第1期。朱浩浩进一步探讨了散页中提到的两种西方天文仪器。④参阅朱浩浩:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所附“天地毬”与“混天毬”手稿研究》,《上海交通大学学报》2015年第1期。通观这部手稿文献,辞典正文共124页,而散页文献却有65页之多,几乎是辞典的一半。说明散页虽不及辞典内容系统,却也有不小的分量,其中涉及一系列西人汉语学习的最早期材料,尤其应该引起我们的关注。散页开头是一篇全部由罗马字母注音的对话体材料,是散页最值得探讨的部分。不仅由于它是辞典所呈现的注音系统最直接生动的注音实践,帮助我们还原了传教士初来华时语言学习的主要方式,它的价值更体现在,它成为其后耶稣会一系列主客问答对话体文本的肇始之作,比如拥有众多手抄版本的耶稣会文献《拜客问答》便与其一脉相承。

一、罗明坚《宾主问答辞义》手稿概况

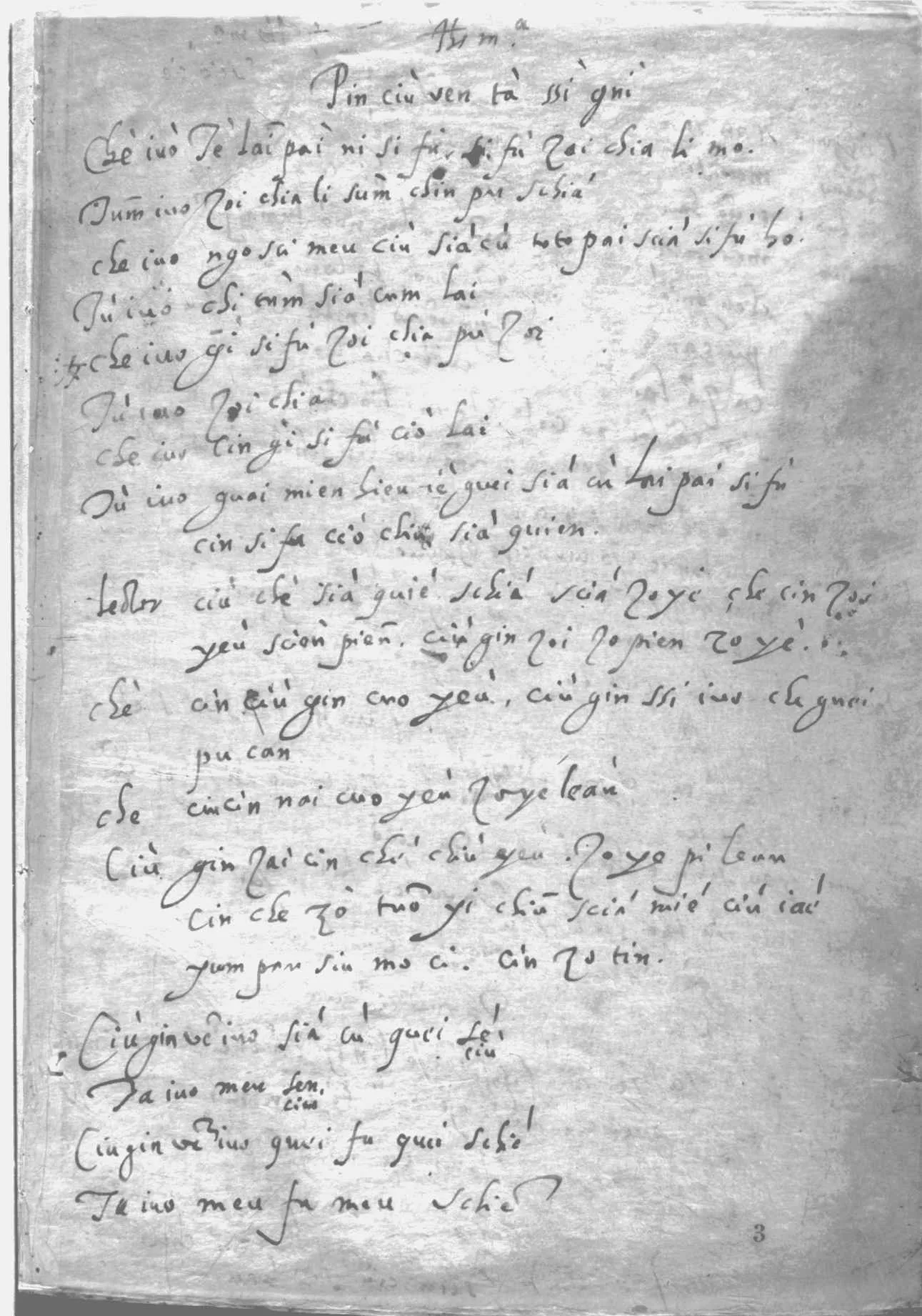

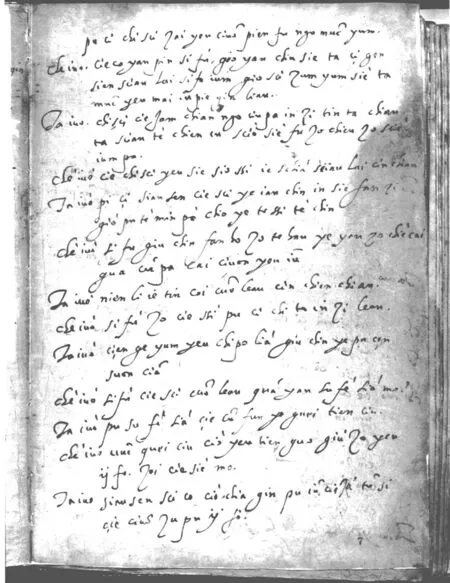

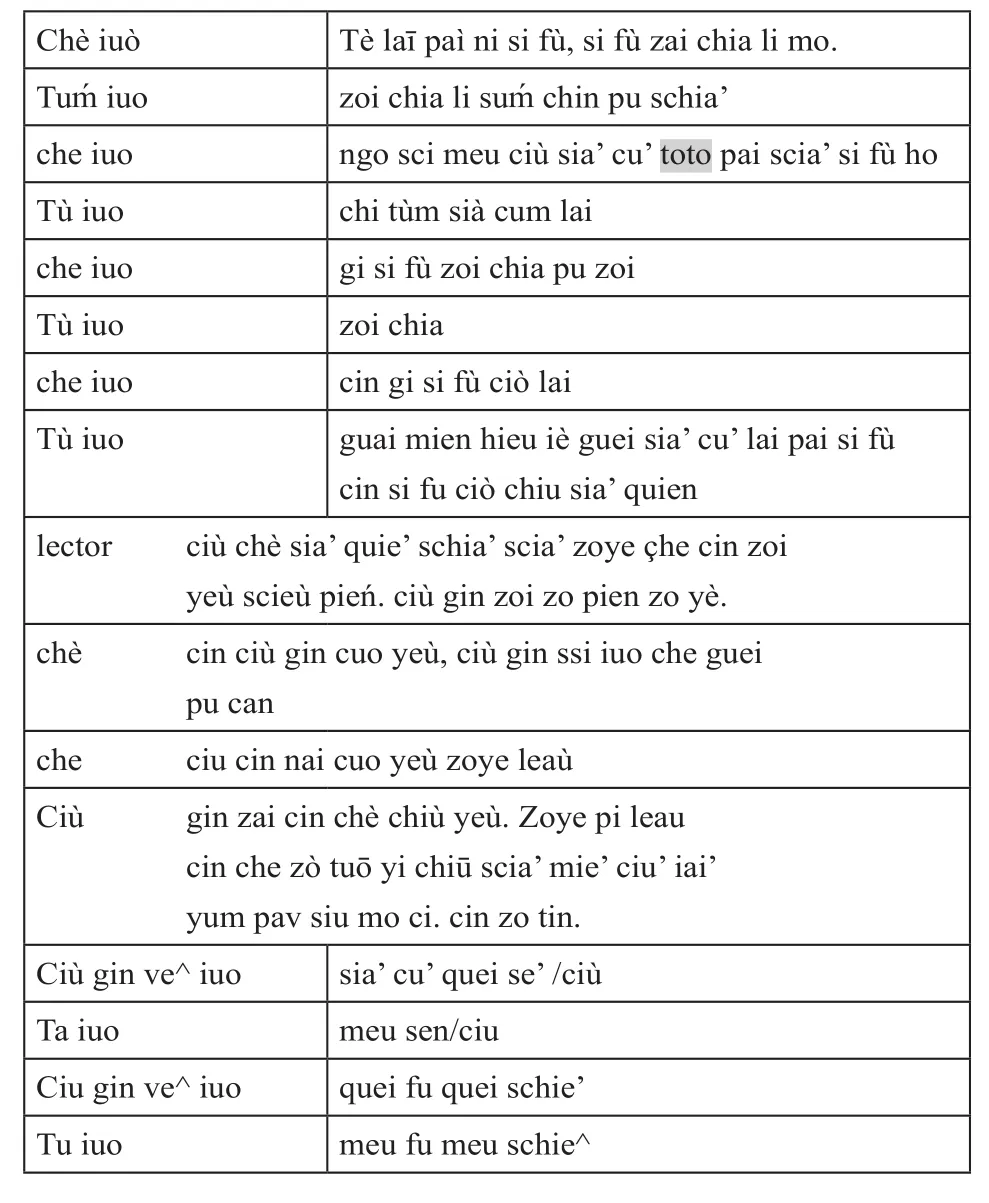

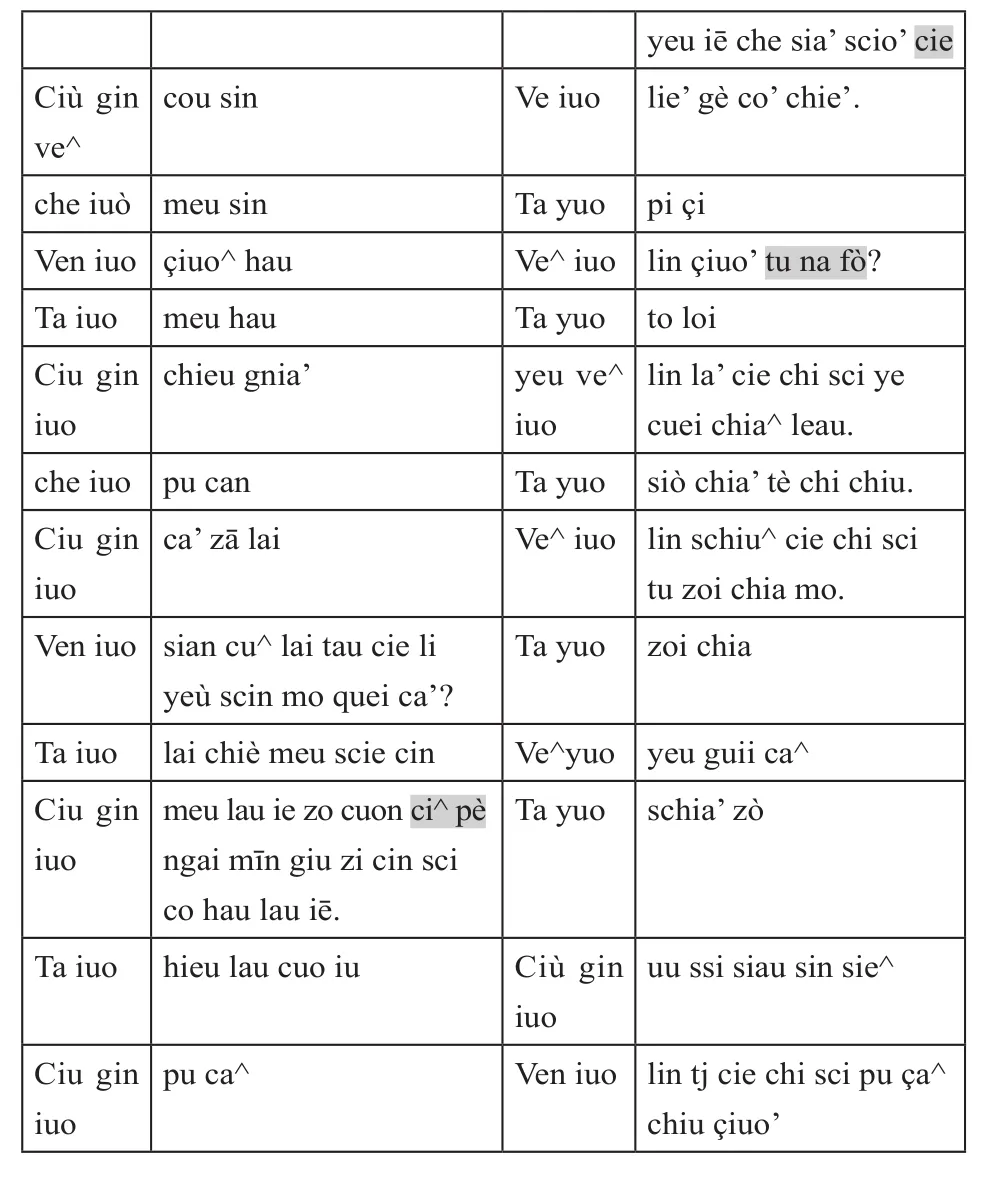

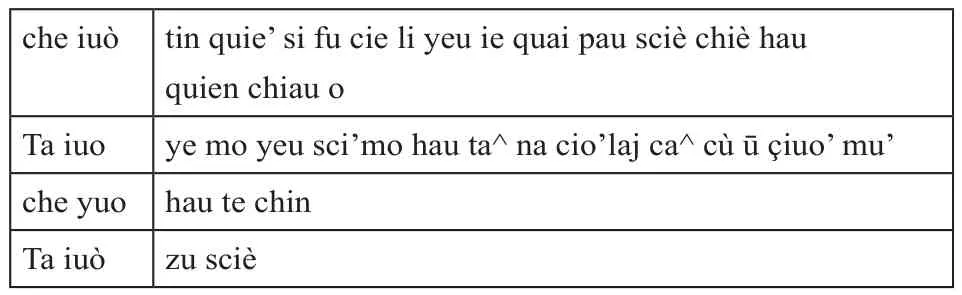

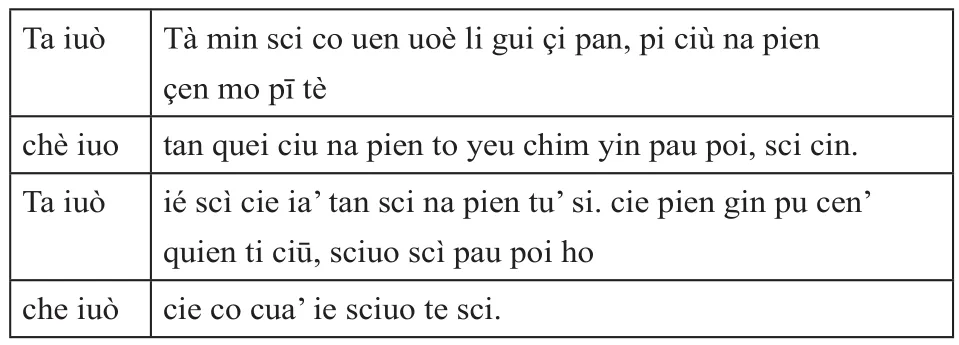

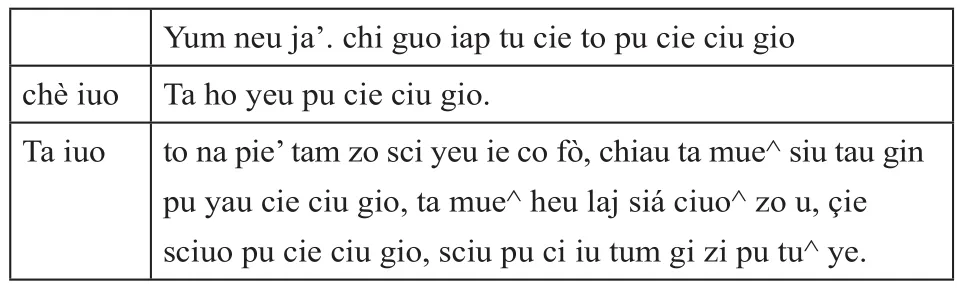

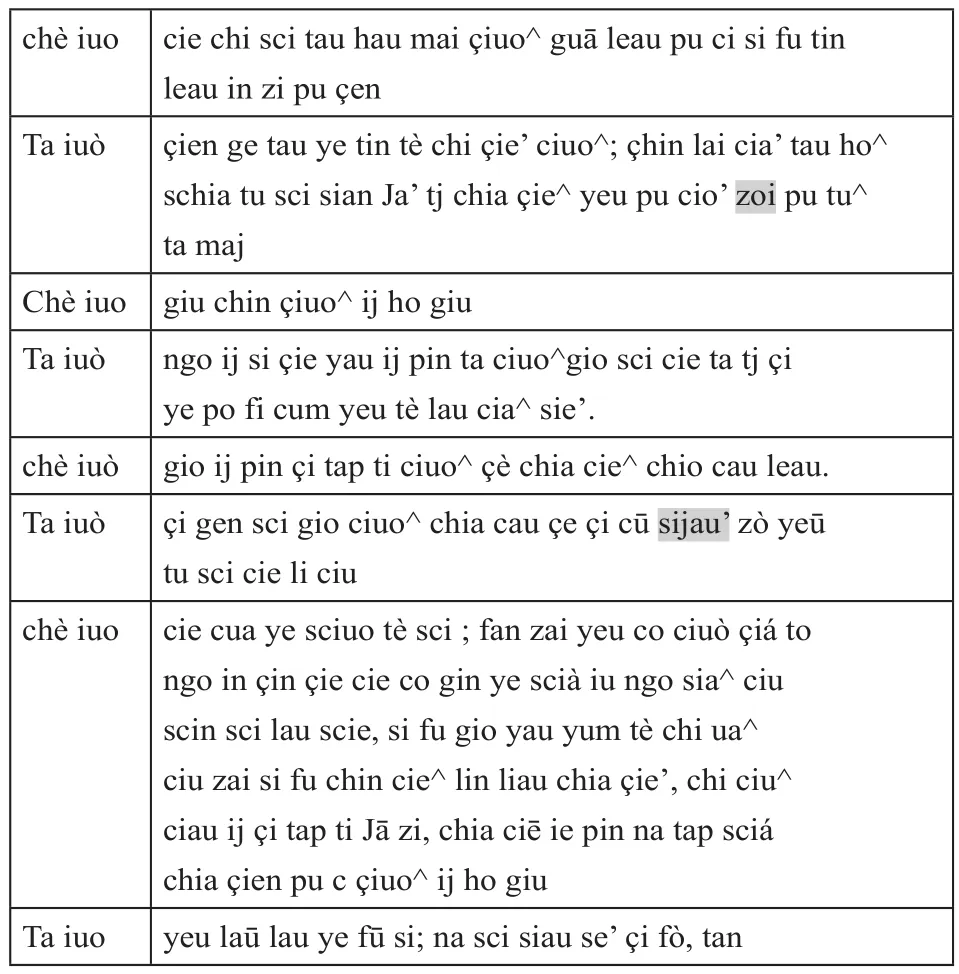

众所周知,《葡汉辞典》手稿是由意大利汉学家德礼贤(Pasquale D’Elia, 1890—1963)于1934年在罗马耶稣会档案馆(Archivum Romanum Societatis Iesu, ARSI)首次发现的,①手稿编号为Jap-Sin.I 198, Archivum Romanum Societatis Iesu, 共189页。而《宾主问答辞义》②后文简称《问答》。正是附在辞典正文之前的散页部分,共9页,从第003到第007页(见图1、图2)③关于散页内容分布及页码,参见张西平:《〈葡华辞典〉中的散页文献研究》。。全文没有一个汉字,只有罗马字母注音,是目前可知的第一份汉语注音会话体文献。文献上所写的标题为“Pin ciù ven tà ssì gnì”,德礼贤将其对应的汉字词转写为“平常问答词意”,杨福绵根据罗明坚草创之汉语语音系统做出更正,将题目汉字确定为“宾主问答辞义”。④参见杨福绵:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所记录的明代官话》。后又有日本学者对该题目做出校正,定为“宾主问答私拟”,参阅古屋昭弘:《〈宾主问答释疑〉的音系》,刘丽川译,载《中国语言研究•开篇》(日本),第6卷,1988年。

图1 第003页

图2 第007页

由于笔者所见的《问答》影印版不甚清晰,当年的手稿部分又有诸多潦草、涂改之处,导致辨认困难,经过多次修改,⑤手稿辨认得到了北京外国语大学李慧、谢明光两位学者的帮助,在此表示感谢。仍有不完善之处。在下文的转写中(见附录),用阴影标明的部分为手稿完全辨认不出的字词,靠猜测填补,望得到学界同仁的指正补充。

由于《问答》标音的随意性,声母、韵母所用音符与实际发音并非一一对应,一对多的情况非常普遍,又有方音与方言词汇的使用,使得汉字识读较为困难,再加上手稿转写的误差,更增加了认读难度,《问答》的汉字还原工作还需进一步完善。

二、手稿写作背景及罗明坚的汉语学习

耶稣会远东视察员范礼安(Alessandro Valignano,1539—1606)对中国的传教政策是“入境而问俗”①徐宗泽:《中国天主教传教史概论》,北京:商务印书馆,2015年,第116页。,并“首重熟悉华语”②费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1995年,第21页。,第一位来华耶稣会士罗明坚就被要求修习汉语。1580年前后,方济各会士对华传教失败,在很大程度上就败在对中文的一窍不通。但范礼安的策略在当时也并非为所有人理解,除罗明坚外,最早在澳门传教的几位葡萄牙耶稣会士对此都持反对意见,甚至语露嘲讽:“为什么浪费时间学习中文,并从事这件毫无希望的事情?”③夏伯嘉著,向红艳、李春园译:《利玛窦:紫禁城里的耶稣会士》,上海:上海古籍出版社,2012年,第63页。罗明坚却用自己的学习热情回答了这些反对的声音,“他每天都用好多个小时学习中文……坚持为进入中国做准备”④同上,第62页。。

事实证明罗明坚的付出是必要的,也是有效的。1565年,当耶稣会士培莱思(Francois Perez,1520—1583)陪同果阿总督与广东地方官员会面时,培莱思本可以有机会向当地官员提出传教的请求,“但一了解到耶稣会士不能说中文,便很遗憾地表示无法授予许可”⑤同上,第65页。;1580年4月,罗明坚第一次随商船登陆广州,他只是同官僚们“说了几句中文”⑥同上,第68页。,便马上赢得了好感,海道即允许罗明坚住在岸上而非葡商的驳船上;1581年10月,罗明坚再次赴广东求见,当海道得知他懂中文,并可以即刻读出写在纸上的汉语句子时,“海道对他的表现非常满意,并在葡萄牙人面前表扬了罗明坚;因此他和同伴可以在城内寺庙中下榻”⑦同上,第69页。。这让罗明坚及其同伴切身认识到:想要打开中国的大门,学习中国的语言并不是锦上添花的事,而是势在必行的一项工作内容。

随着汉语学习的深入,无论是罗明坚还是随后抵华的利玛窦(Matteo Ricci, 1552—1610),在通过汉语与广东等地官员、文人士大夫的交游中,渐渐开始把语言当作一块敲门砖,更将其看作是中国上层社会对传教士认可的最佳也是最便捷的方式。“神父们还总把一些精通汉语的优秀读书人请到家中,夜以继日地向他们刻苦学习中国的语言文字,为此神父们还购买了大量中文书籍,不遗余力地研读。见此情景,中国人都认为,神父们的学识在其本国已为人敬重,而还要来中国学习人文科学,只凭这一点,他们就是相当杰出的人物了。”⑧利玛窦著,文铮译:《耶稣会与天主教进入中国史》,北京:商务印书馆,2014年,第103页。这样,神父们越发觉得学好语言和文化,是他们传教事业的最好助力。

他们发现了汉语口语和书面语之间的巨大差异,“想要进入中国,想要被中国当局和中国人接受,并且不被视作野蛮、粗俗或不懂汉字的愚笨之人,就必须掌握他们的汉字和语言,并且不是随便某一种语言,而是那种本地人也得从婴孩开始、花费极大精力来学习的优美而精致的语言”⑨夏伯嘉:《利玛窦:紫禁城里的耶稣会士》,第67页。。在还没有能力用汉字进行写作的阶段,他们只好退而求其次——尽力地学好官话口语,而这也是传教士学习汉语的第一个阶段。

三、《宾主问答辞义》注音研究

学习官话口语,第一步就是读准汉语发音,本质上说,就是传教士要建立一套完全不同于欧洲语言的全新发音习惯。所以耶稣会士开始编词典、注字音,这是欧洲人第一次将自己的语言文字运用到汉语学习中,也促成了历史上首个汉语注音方案的形成。懂得正音方法,还必须要有针对性强的口语材料,才能使口语训练实用、有效。如果说《葡汉辞典》是传教士自学汉语的第一个正音系统,那么《宾主问答辞义》就是最早期的一份发音练习语料。

提到罗马字汉字注音的源流,⑩相关研究参阅罗常培:《耶稣会士在音韵学上的贡献》,载《历史语言研究所集刊》第一本,1930年1本2分册;尹斌庸:《利玛窦等创制汉语拼音方案考证》,《学术集林》卷四,1995年;鲁国尧:《明代官话及其基础方言问题》,《南京大学学报》1985年第4期。学者们普遍把关注点放在《西字奇迹》(1605)①相关研究参阅尹斌庸:《〈西字奇迹〉考》,《中国语文天地》1986年第2期。与《西儒耳目资》(1625)②相关研究参阅谭慧颖:《〈西儒耳目资〉源流辨析》,北京:外语教学与研究出版社,2008年。这两部耶稣会最重要的语音材料上。利玛窦、金尼阁(Nicolas Trigault, 1577—1629)制订的这两部较为完善的早期汉语注音方案,③参阅利玛窦:《利玛窦中文著译集》,朱维铮主编,上海:复旦大学出版社,2007年;金尼阁:《西儒耳目资》,北京:文字改革出版社,1957年。本意都是给西方传教士提供语言帮助,出发点现实而实用,而这一创造在后来的中国乃至世界上所产生的巨大深远影响,是当初的他们无法设想的。任何完善的体系化成果必然发端于不够完善的初期尝试,且不论早年西人游记中偶尔出现的中国人名、地名的罗马字译注,真正用罗马字注音的起始正是《葡汉辞典》与《宾主问答辞义》,④下文简称《辞典》与《问答》。它们确为汉语罗马字拼音方案之滥觞。1.注音方案比较

“在罗马字汉语拼音的写法上,金尼阁本着‘述而不作’的精神,只是对利玛窦等人的方案作了一些非原则性的修改,其中主要是简化的拼法。”⑤参见尹斌庸:《利玛窦等创制汉语拼音方案考证》。罗常培先生对比过利、金音系,考察了关于声、韵、调的分类,发现彼此间大同小异,有十分之八是相同的;⑥参见罗常培:《耶稣会士在音韵学上的贡献》。杨福绵先生也系统分析过《辞典》与《西字奇迹》之间的拼音系统,总结出了《辞典》的音韵特点,认为《辞典》中的声韵拼法尚未定型,甚至有些拼法杂乱,容易混淆,而利氏在《西字奇迹》中将其统一规范,“不过就拼音资料整体来说,已可使我们归纳出一个大致的官话音韵系统”;⑦参见杨福绵:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所记录的明代官话》。另外,日本学者古屋昭弘将《问答》中的标音按照十六摄与《西儒耳目资》中的声韵一一对照列出。⑧参加古屋昭弘:《〈宾主问答释疑〉的音系》。

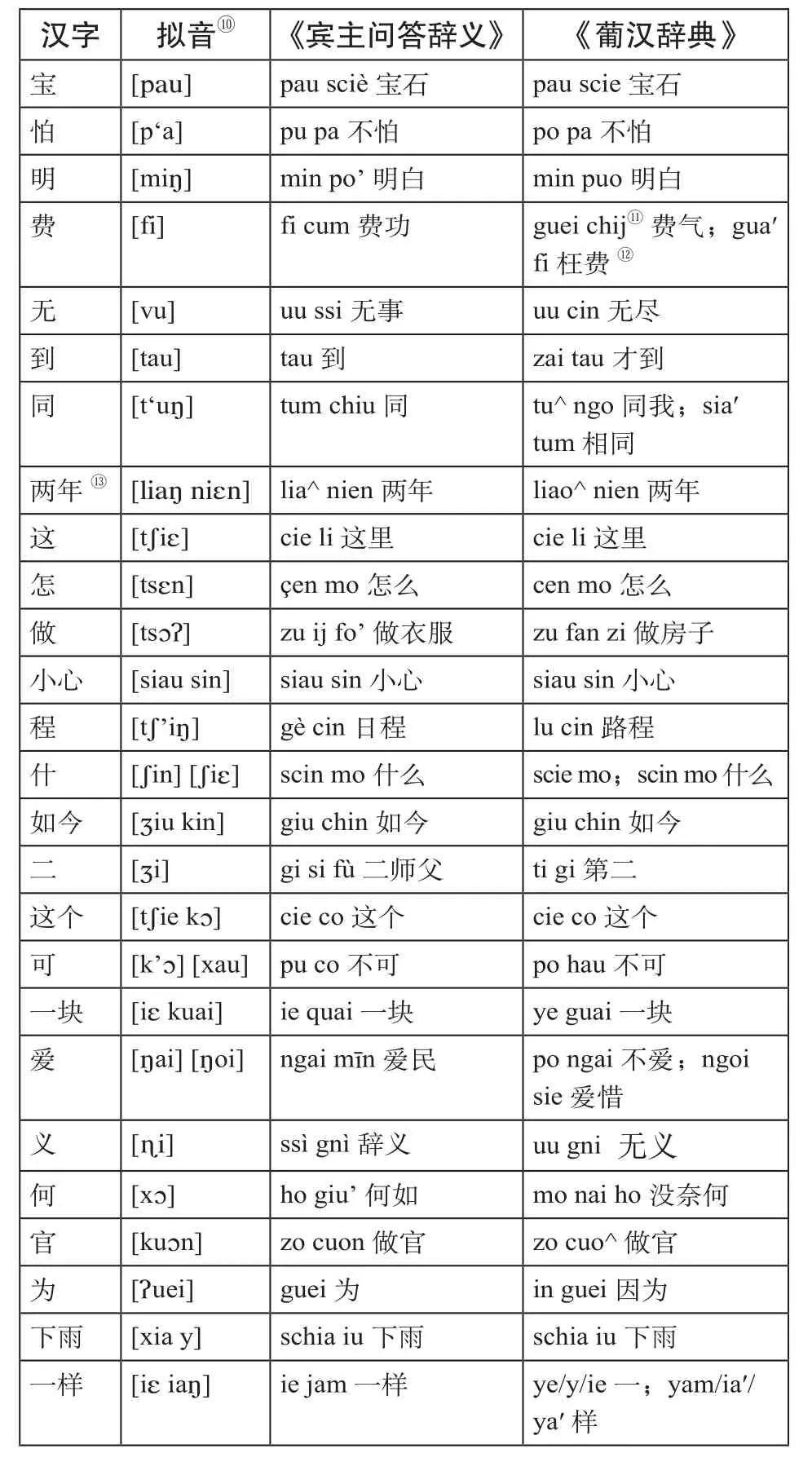

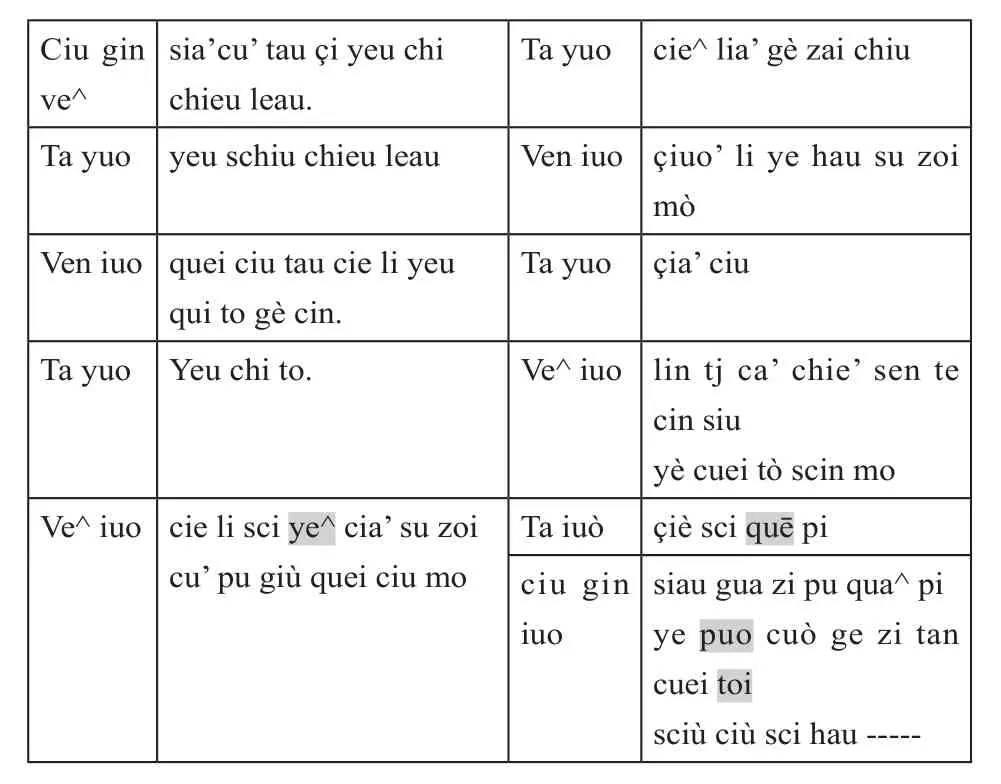

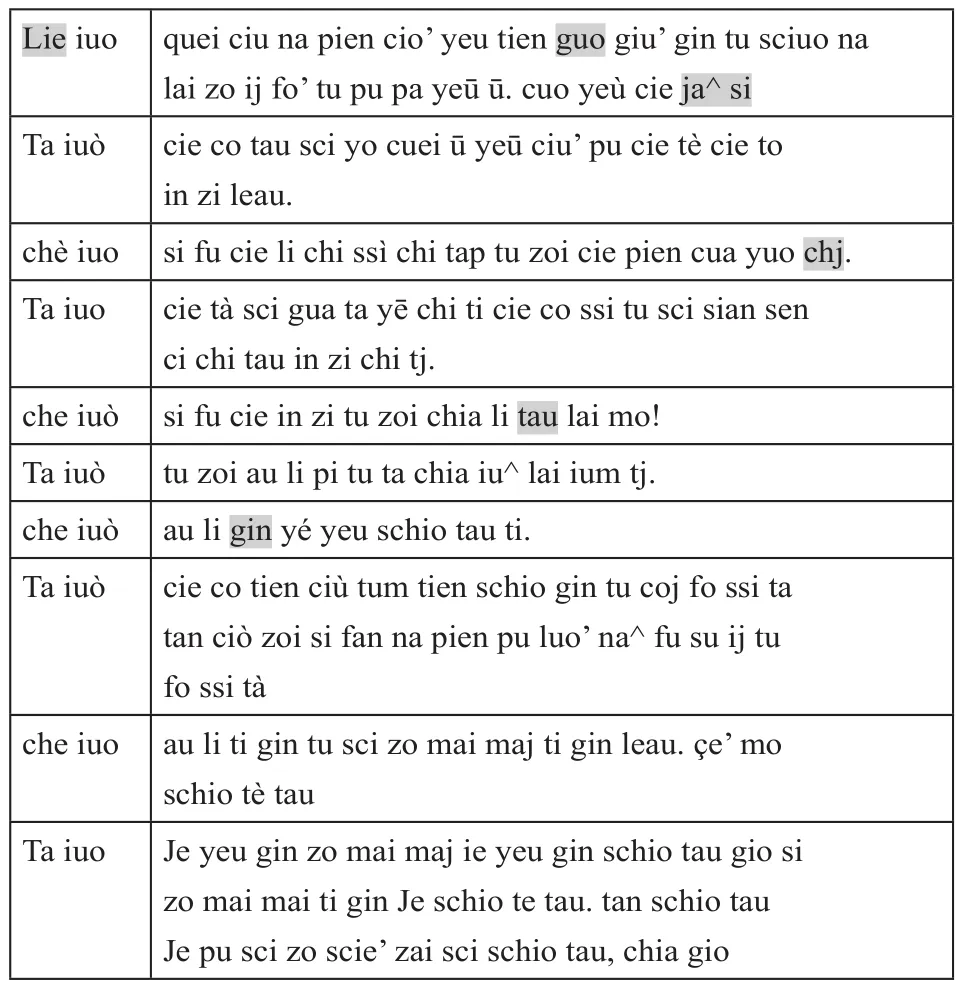

笔者将在前辈学者研究的基础上,通过对比《问答》与《辞典》在注音上的异同(见表1),来尝试说明该部分散页内容和辞典正文的关系。

表1 ⑨此表所选例字以三十六字母为参照。《问答》与《辞典》注音对照表

由表1可以看出,《问答》与《辞典》有大致相同的汉语注音系统。《辞典》中有些汉字的拼法不止一种,比如“费”可作fi和guei两种,“什”拼作scie和scin。这一方面说明当时的记音系统尚不稳定,另一方面也可看出官话与方言的混记,即方言异读的存在。①关于明末官话和方言的相关研究,参阅鲍明炜:《南京方言历史演变初探》,(江苏语言学会主编)《语言研究论集(一)》,1986年;平山久雄:《江淮方言祖调值构拟和北方方言祖调值初探》,载《语言研究》,1984年;杨耐思:《中原音韵音系》,北京:中国社会科学出版社,1981年;北大中文系语言学教研室编:《汉语方音字汇》(第二版),北京:文字改革出版社,1989年;林焘:《北京官话溯源》,载《中国语文》,1987年。

另外还有一些字的注音虽然看似不同,但并不是拼读方法不同,只是使用了简省的书写方法,如“做官”中cuon与cuo^为同音异形,“一样”更是使用四种记法:jam和yam/ ia′/ ya′,不过发音却是一致的。

2.《宾主问答辞义》注音特点分析

1)声母拼法特点

(1)与《辞典》一样,《问答》中的声母也不分送气音与不送气音。如表1所示,tau和tum使用同一字母标记,而利玛窦在《西字奇迹》中则做了区分。

(2)用几种不同的拼法表示同一声母,如用ha/he/ho, cu, gu, schi四种符号都拼读声母[x],在《问答》中的例词有:ho giu何如,cuo^ mue^幻门,gua’ yau 还要,pu schiau to’ 不晓得。

(3)[s]声母出现了单辅音和复辅音同时标音的情况,拼写时s和ss兼用:ssì gnì辞义,su chin诵经;同样 也用s和ss拼[ʃ]:si fù师父,cie co ssi这个事。但与《辞典》不同的是,《问答》并没使用 cc 标 [tʃ] [tʃ’]音,仅用单辅音 c;也未用 çc 拼写 [ts][ts’],只用 ç,如 çien ge 前日, cc 声母和çc声母只在《辞典》中出现。

(4)属古疑母的gn声母字,《问答》中仅有两例与齐齿韵的拼合:一是题目中的 gnì义[ɳi],一是 gnia’ 仰 [ɳiaŋ],较《辞典》出现的频率更少;代之使用的是零声母ie,yi,j,ia’等字,而i、j、y三声母在意大利语中通用,如《问答》中的ie一,yi衣,j以,ia’ 样,等等。正如杨福绵先生所指出的,由此可见,gn声母在明末的使用渐趋消失。②杨福绵:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所记录的明代官话》。

(5)《问答》中用三种形式为“有”标音:yeu,hieu,hyeu,而《辞典》中后两种几乎没有,全部用yeu拼写,说明《问答》较《辞典》的编纂时间可能更早,而大部分的拉丁语言本就缺少h音。③古屋昭弘:《〈宾主问答释疑〉的音系》。

2)韵母拼法特点

(1)《问答》中的同一字,会出现两种不同的韵母拼法,如:“在”有zoi和zai两种韵母拼法,“盖”也出现了coi和coj。

(2)在《辞典》中同一字的文白异读情况,在《问答》中并未出现两者相混的情况,要么只出现了文言音,如:min po’ 明白,chi po lia’七八两(非pa),zai chiu才去,fa chiu’ 发去(非chij);要么只出现白话音,如cie so食素(非scie’),sian sen先生(非sin)。这样一篇当时的传教士学习汉语口语的拼音读物,记录白话音是自然之事,为何也记文言音?想是与当时罗、利二人的汉语教师为文人秀才有关;再者,他们把文人士大夫看作主要的交往酬酢对象,自然会有意模仿他们的口头表达方式。

(3)鼻音韵尾-m,-n,与表示鼻音的鼻化记号混用,如:sian又标 “相”音[siaŋ]又标 “先”音 [sian],sen在《问答》里也只出现了 [ʃεŋ]一种读法,并不读 [ʃεn];另外,çiuo^ 与 çiuon 同标音“村”,“问”可以写作ve^或ven,cu^ 与cum都为“公”注音,诸如此类;而两种鼻化记号也经常混用,如给“县”注音时,schie^和schie’两种记法都出现了。

(4)《问答》中还有一个零声母音ij,这是《辞典》里没有出现过的,用作非数字“一”的其他同音字,如ij fo衣服,heu ij厚意等;《辞典》中标这俩字则作:yi/i/y 衣,yi/y 意。

3)声调特点

(1)不同于《辞典》,《问答》中出现了入声字的拼写方法,共有两种,一是tap出现了六处,如:tap代,tap带,另一个为iap鸭,仅出现一次。

(2)《问答》中存在大量零散的重音符号“”,出现在音节正上方或右斜上方,标明该符号的字一部分是入声字,一部分不是,比如chè客,cio’出,等等;而在右斜上方的符号又极易与上文提到的鼻化记号相混淆,更增加了辨音的难度。

(3)还有相当数量的“—”符号和极少的“/”符号,出现在音节正上方,虽然这些符号很像后来利氏、金氏记音中的清平调和去声调,上文中的“”又像是上声调,但因其过于零散、不成系统,只能算是利氏声调的雏形。

正如杨福绵先生所提出的,罗明坚“当时并不是不知道声调的存在和重要,而是还没有找到适当的标调符号”①杨福绵:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所记录的明代官话》。,这样的推论无疑是正确的。

综上可知,《问答》中的标音方案大体与《辞典》一致,无送气音、无声调符号,有鼻化记号,但声母韵母的拼法也常常不一致,两者只有一些少数的声韵差别和书写习惯不同。当然,《问答》的文本容量有限,以上特点的总结也是在有限的样本数量上进行的。

四、作为官话对话体教材的考察

美国语言学家霍凯特(Charles Francis Hockett,1916—2000)认为:“传教士,他不得不学习某种陌生的语言……学习它不仅是为了处理日常事务,而且也是为了更好地传教和翻译圣经。”②霍凯特:《现代语言学教程》,索振羽、叶蜚声译,北京:北京大学出版社,1986年。1583年,新任两广总督郭应聘在香山县贴满告示,表明澳门的神父和外国人所引发的不良事端,“都要归罪于那些住在澳门、为他们当翻译的中国人,正是他们教唆这些外国人胡作非为。尤其是有人告发这些翻译劝说外国僧人学习中国的语言文字,让他们在本省广州申请土地修建寓所和教堂,让外国人进入中国腹地,对国家的安全非常有害”;通告还告诫这些翻译“如不立即停止上述活动,将严惩不贷”。③利玛窦:《耶稣会与天主教进入中国史》,第92页。所以不管是传教士的汉语教师,还是他们的通事,在当年都做着一件吃力不讨好甚至非常危险的差事。传教士只好发挥自己较强的语言学习能力,不止要做好一个学生,还要充当新来传教士的汉语老师。④关于早期来华耶稣会士的汉语学习状况,参阅张西平、柳若梅:《国际汉语教育史研究》,北京:商务印书馆,2014年;内田庆市:《近代西洋人汉语研究——汉语语言学的“周边”研究法》,《国际汉学》第23辑,2012年;张西平:《应加强对西方人早期汉语学习史的研究——兼论对外汉语教学史的研究》,《国际汉学》第9辑,2003年。《问答》就是在这样的背景下催生出来的,并且罗明坚很可能借由此篇最初的注音方案进行汉语教学,那么,《问答》就成为一篇互教互学的早期汉语学习教材雏形。⑤关于传教士汉语教材研究,参阅王澧华、吴颖主编:《近代来华传教士汉语教材研究》,桂林:广西师范大学出版社,2016年。

一般来说,二语习得中听、说、读、写四项语言技能,听、说往往是最先被掌握的两项,尤其相对于欧洲人掌握汉字的困难程度来说,汉语口语是相对容易的。那么,尽快练习发音与日常用语,自然成为传教士的首要语言任务,一篇全罗马字母标注的对话体文章是最合适的选择。并且它切合学习者的实际生活,满足学习者的传教需要,在难度上也与新来传教士的汉语水平相接近,并能在学习之后立即在语言环境中实践使用,学习者也能够在交际中检验所学,用中学,学中用,可谓全浸入式汉语学习模式。

作为西方人第一篇会话文献,《问答》有如下几个特点:

首先,它采用全对话体形式,一方是主,一方为客,主即为西方传教士(可以理解为首批来华的罗明坚与利玛窦等人),客为中国文人士大夫,偶尔还有第三方仆役。像文章开篇的一段⑥Pin ciù ven tà ssì gnì, 003R.:

客曰:特来拜你师父,师父在家里么?

童曰:在家里诵经不闲。

客曰:二师父在家不在?

童曰:在家。

客曰:请二师父出来。

童曰:外面有一位相公来拜师父,请师父出去相见。

后面紧接着介绍了主客相见作揖、互相礼让右手座位等社交礼仪,为适应传教士与知识阶层交往应酬的交际需要。三百多年后,美国语言学家海姆斯(H.D.Hymes)于20世纪70年代初提出了“交际教学法”,就是以培养学生的语言交际能力为目的的教学体系,主张交际任务源于生活,那么教材就必须要与现实生活存在一定的联系。

其次,对话内容都是当时的实用官话口语,生活气息浓郁。比如,主客礼毕过后,主人开始询问客人出处①:

主人问曰:相公贵省?

答曰:某省。

主人问曰:贵府?贵县?

答曰:某府。某县。

主人问:高姓?

答曰:某姓。

问曰:尊号?

答曰:某号。

主人曰:久仰!

答曰:不敢。

主人曰:看茶来。

继续询问客人日常出行情况②:

主人问:相公到此有几久了?

答曰:有许久了。

问曰:贵处到这里有几多日程?

答曰:有几多。

“几久”和“几多”都是南昌或者广东梅县方言,说明罗明坚的汉语老师当中必然有操客家话的广东人,在传授官话的过程中,不自觉地教授了本地方言词汇。

耶稣会传教士初来澳门和广东,就选择官话而非广东福建方言,旨在学习更广阔的中国通用交际语,在传教最初,便已将传教眼光放眼整个中国,而非一城一池的满足,这与后来方济各会、多明我会的传教方针多有不同。

再次,教材中出现了中士对西士所携珍奇器物的好奇,再现了中西文化初相识的场景③:

客曰:听见天竺国处有许多宝贝,师父也带些来没有?

答曰:小僧是出家人哪有什么宝贝?

客曰:听见师父这里有一块宝石可好见教?

答曰:也没有什么好,当拿出来看顾吾尊们。

客曰:好得紧。

据杨福绵先生研究,元曲当中就出现了形容词后“得紧”的句式,而《问答》更印证了在明末清初之际,“紧”与“很”仍旧并用,到后来“紧”才被“很”取代。④中士饶有兴味地把玩传教士带来的西洋器物,并询问价格想要购入。

其后,中士又对传教士的财务问题产生了好奇⑤:

客曰:师父这银子都在家里带来么?

答曰:都在澳里弊徒他家运来用的。⑥

客曰:澳里人也有学道的?

答曰:这个天主同天学,人都该服侍它。

客曰:澳里的人都是做买卖的人了,怎么学得道?

答曰:也有人做买卖,也有人学道。

这段将当年的文化相遇展现得很生动,时至今日,关于对外汉语课程中文化因素导入的讨论仍旧十分热烈,我们无疑可以从历史文献中寻得些许经验。

最后,《问答》有浓厚的辩教色彩。当中士问到中西孰优时,西士的回答完全体现了当时的传教策略⑦:

① Pin ciù ven tà ssì gnì, 003R-003V.

② Pin ciù ven tà ssì gnì, 003V.

③ Pin ciù ven tà ssì gnì, 004R-004V.

④ 杨福绵:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所记录的明代官话》。

⑤ Pin ciù ven tà ssì gnì, 005V.

⑥ 其实在当时,中国人一直不解传教士作为出家人不化缘是如何生存的,并且由于排外情绪,总以此生出无端揣测,迷信地认为传教士可以用水银造出银子来,源源不断供其使用,即所谓“点金术”。罗明坚在此正是将这一情况在对话材料中加以解释和说明,这是他日常对谈中被无数次问到的问题,为后来传教士做出答复的模板。

⑦ Pin ciù ven tà ssì gnì, 005R-005V.

客曰:贵主那边好还是我们这边好?

答曰:大明是个文乐礼之邦,弊主那边怎么比得?

客曰:但贵主那边多有金银宝贝是真?

答曰:也是这样,但是那边东西,这边人不曾见得,全说是宝贝。

客曰:这个话也说得是。

另外,当客问到主人所奉之教是否吃素时,主人回应吃素,都是以鱼为菜,则有接下来中士的疑问和西士的讲道①Pin ciù ven tà ssì gnì, 006R.:

客曰:鱼是腥些的东西,怎么叫做是食菜?

答曰:天地间的东西若干净讲,以水为主,鱼生于水、长于水……说鱼不干净,则水也不干净了。……一日三餐都要食饭,食谁家不是水煮的?几时水煮的食饭也不干净了?

为传道而教学,为释道而练习汉语会话,从传教士身上,我们可以感受到其学习动机和学习目的的明确性以及客观需要的迫切性,给第二语言学习带来了巨大的推动力。

总体说来,《问答》的汉语教学方式不同于中国传统私塾死记硬背的模式,它兼顾了内容主题的段落化,日常用语的生动趣味化以及对欧洲文明与天主教义的科普化呈现。就当时来说,“学生教学生”,相比毫无教学经验的“老师教学生”来说,一个最明显的优势就是,传教士懂得什么样的教学内容才是他们的继任者最需要的。又由于传教者之间身份相同、学习目标一致,就更容易在这种互教互学中达到事半功倍的效果。

首批耶稣会传教士普遍意识到中文“口语与书面语的差异相当大,没有一本书是以语体文写的,即便是有人用接近语体文的文字写东西,也难登大雅之堂,不被重视”②利玛窦:《耶酥会与天主教进入中国史》,第20页。。但他们并没像欧洲早期那些从未到过中国的汉学家一样只局限于纸上谈兵,耶稣会士可以在与中国士大夫交游中口头传教,甚至与异教徒论辩,利玛窦就曾在南京与中国学者、僧侣们就宗教哲学问题展开讨论,这番引经据典支持论点的功夫对汉语听说能力的要求是相当高的。

值得我们注意的是,尽管对于口头传教和社交往来有需求,不过传教士的汉语学习从未只关注口语、不重视汉字,反而是“语文同步”的。罗明坚刚到澳门时,就已经开始学写汉字了,他请来的第一位汉语老师是一位画家,“当那位画家为神父解释某个汉字的意思时,往往要在纸上画出该字所代表的形象”③同上,第84页。;当罗明坚在肇庆代表澳门主教拜见新任总督陈瑞时,就告诉他“自己在澳门已学习了中国的语言和文字”④同上,第88页。;在肇庆传教初创期间,“神父们还总把一些精通汉语的优秀读书人请到家中,夜以继日地向他们刻苦学习中国的语言文字,为此神父们还购买了大量中文书籍,不遗余力地研读”⑤同上,第103页。。以罗明坚、利玛窦为代表的首批来华教士,不但希望尽早看懂儒家典籍,更希望尽快有能力用汉字书写天主教教义,使得福音可以更快地传播到当时他们尚无法深入的中国内地。1584年,罗明坚写给耶稣会总会长阿桂委瓦(P.Claudio Acquaviva)的信中说:“现在我已校正了我的《新编天主实录》,是用中文撰写的,用了四年功夫,会呈献给中国官吏批阅,他们会予我褒奖,要我赶快印刷,越快越好;视察员与其他神父都审察了一番,认为没有问题,也要我快去印刷。”⑥罗渔泽:《利玛窦书信集》(下), 台北:台湾光启社,辅仁大学出版社,1986年,第457页。

当他们意识到书面阅读与写作能力在中国传教中至关重要的作用后,传教士们的口语学习材料便很快从《问答》这种过渡形式,完善成为之后《拜客问答》那类以汉字为主、拼音为辅的对话体口语教材模式。⑦关于《拜客问答》,笔者将另撰文做进一步研究。这其实也应引起今日对外汉语教学领域的注意,拼音教学始终要服务于文字教学,拼音体系只是辅助,“先语后文”甚至“只语不文”的教学方法是应该摒弃的。

结语

杨福绵先生在关于《葡汉辞典》的讨论中简要提到了《宾主问答辞义》①杨福绵:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所记录的明代官话》。,确认这篇对话乃罗明坚亲笔所书,且罗马字系统大致与《辞典》中的相同,仅此一句未加分析。通过上文的初步探讨,我们可以发现,《问答》与《辞典》的语音系统同属汉语罗马字母草创期的成果,是现代汉语拼音方案的鼻祖。《辞典》注音系统中不完善的标注方式,《问答》中同样也有,不过两者在声韵调方面仍有一些细节上的区别。

而正因为《问答》与《辞典》之间紧密的联系,《问答》才可以被视作《辞典》标音系统的首次“实战演习”。《辞典》与《问答》的关系,正好似至今下落不明的《汉葡辞典》与《西字奇迹》之间的关系:一部是带有音韵辞典性质的“字汇表”,一部是将“字汇表”应用于口语表达的注音语料。而《问答》除了注音之外,更兼具了最初西人学习汉语官话的会话体教材性质,是同类型中现今可见的第一篇语言文献,开创了其后教内问答体例官话学习教材的先河。若想说清百年来汉语作为第二语言学习的历史,那就必须对汉语学习材料做深入的研究,而展开教材研究的基础便是做好重要文本的梳理。

受篇幅限制及原始文献影印模糊的影响,该文献尚待进一步的整理与研究。在笔者还原汉字词的过程中,受记音系统模棱含混的干扰,未能全部还原,研究结果不够深入详实,望各位学者加以补充,对本文提出意见,不吝赐教。

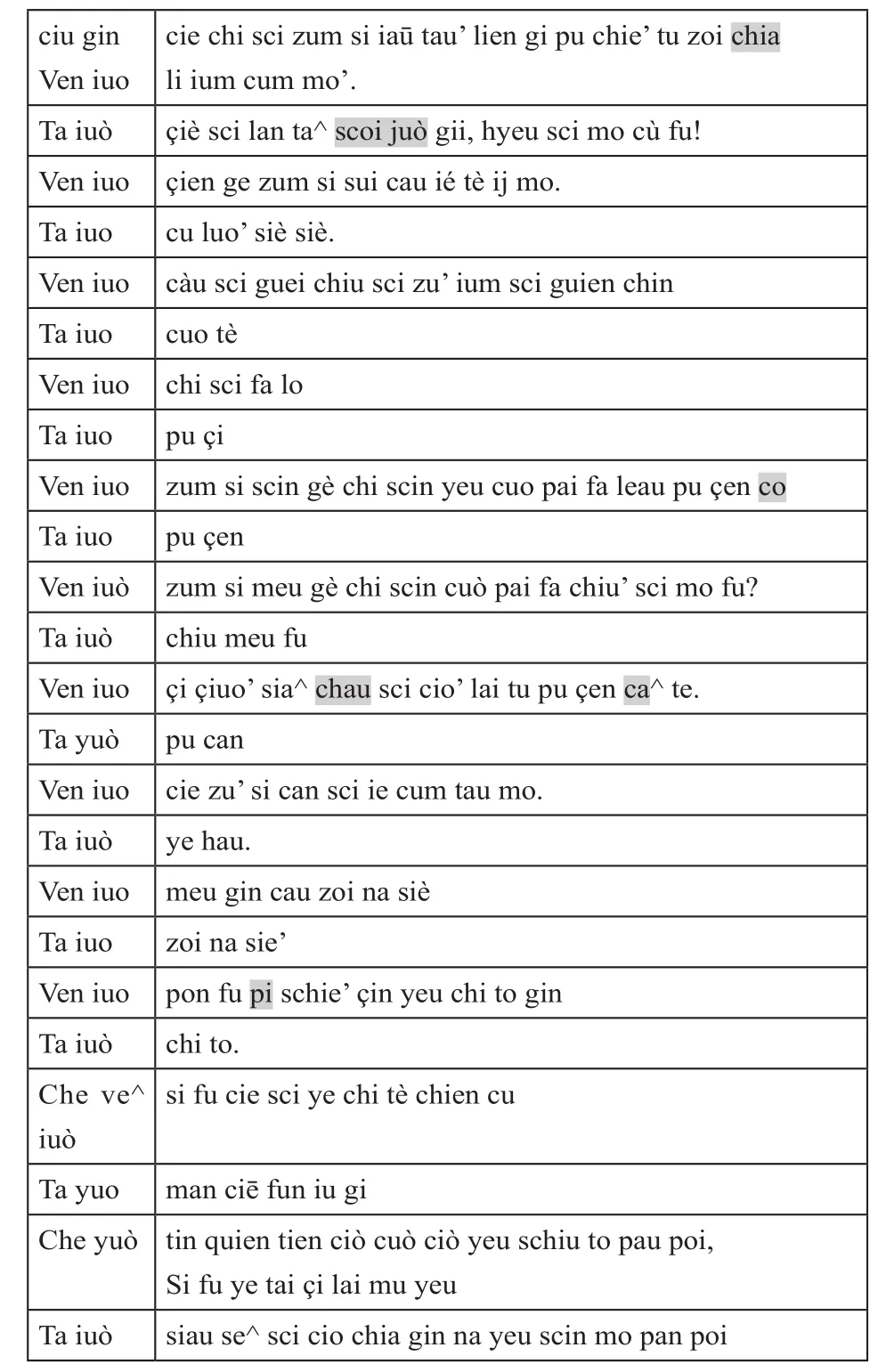

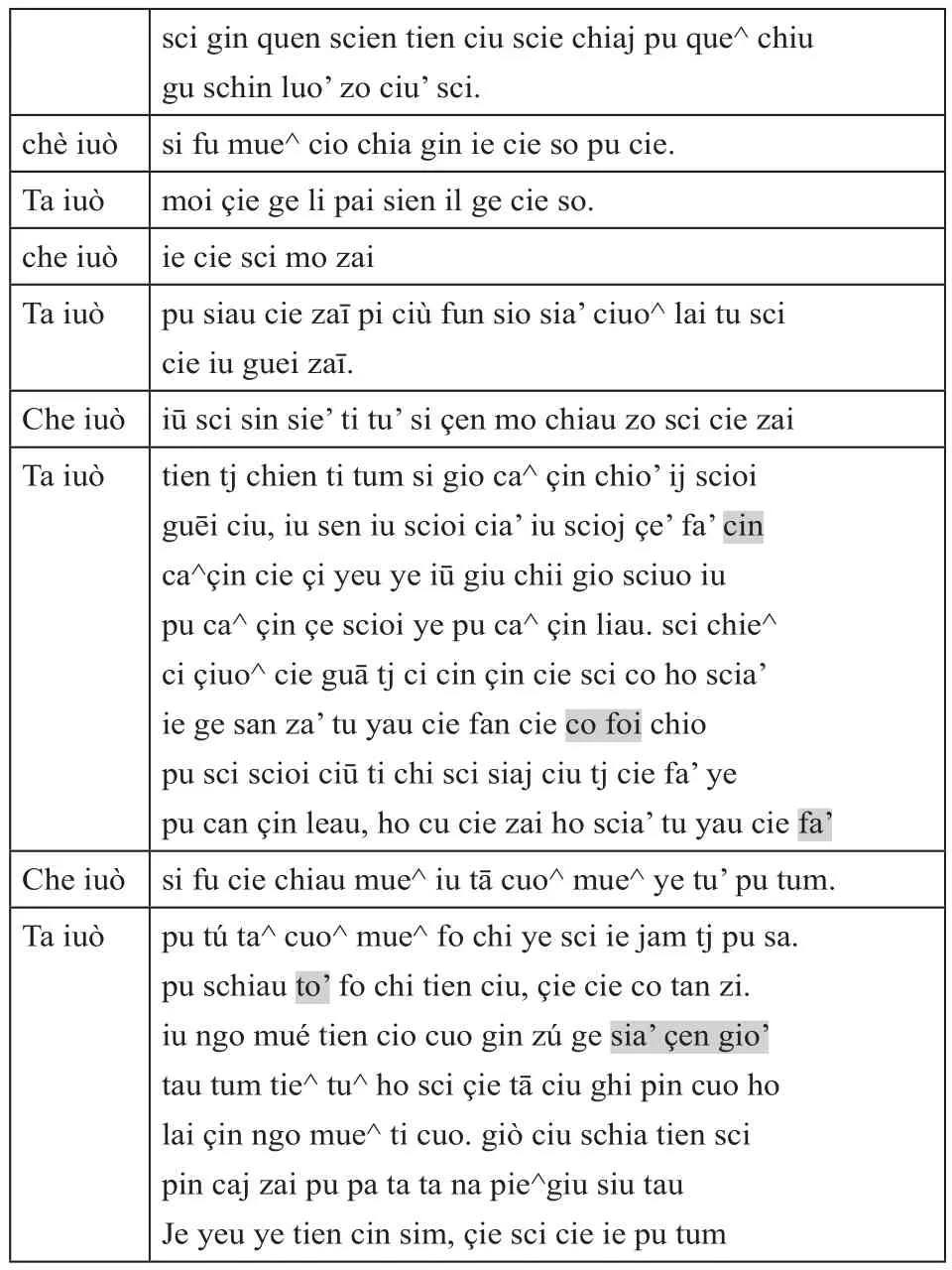

附录:《宾主问答辞义》手稿转写

IHS m

Pin ciù ven tà ssì gnì

003R

003V IHS m

Ciu gin ve^sia’cu’ tau çi yeu chi chieu leau.Ta yuo cie^ lia’ gè zai chiu Ta yuo yeu schiu chieu leau Ven iuo çiuo’ li ye hau su zoi mò Ven iuo quei ciu tau cie li yeu qui to gè cin.Ta yuo çia’ ciu Ta yuo Yeu chi to. Ve^ iuo lin tj ca’ chie’ sen te cin siu yè cuei tò scin mo Ve^ iuo Ta iuò cie li sci ye^ cia’ su zoi cu’ pu giù quei ciu mo çiè sci quē pi ciu gin iuo siau gua zi pu qua^ pi ye puo cuò ge zi tan cuei toi sciù ciù sci hau -----

004R IHS m

004 V IHS m

che iuò cie pau sciè ciè tè chi to lia’ in zi.Ta iuo ye sci gin sum lai scia zi ti lea’ ie pu ciè scin mo çiēn che iuò quen mai pu quen Ta yuò cie yeu iè guai siau sen çi chi yau scia, mo yeu mai ti che iuò chi sci quei ciù yeu gin lai ti mai ie quaj ho giu’Ta yuò lin min che iuò chi sci tè yeu Ta iuò pu co lea’ tè chi sci tā yeu gin tau çi ge^ ti uen che iuò zo gè yeu lau ssi cu to tai man.Ta yuò zo gè ciuo’ pai fa’ cin cuo guiau, to siè to siè che iuo zo gè cin ssi heu ij tu ui çe^ scieu’ sie scia’ yium Ta iuo po ij ie pu zò guei li.che iuò çien ge cin chiau yau mai mo teū cin ge chiau siau chiaj chiu ho schia cā tu sciuo ui tau.zo gè çin ci chiu ue^ çie yeu sie’ tau ca^ chie^ yau siau sie çie pa pu ciu^ si fu’ ti ij chin ge tum si fu chiu can hau pu hau

005R IHS m

005V IHS m

Lie iuo quei ciu na pien cio’ yeu tien guo giu’ gin tu sciuo na lai zo ij fo’ tu pu pa yeū ū.cuo yeù cie ja^ si Ta iuò cie co tau sci yo cuei ū yeū ciu’ pu cie tè cie to in zi leau.chè iuo si fu cie li chi ssì chi tap tu zoi cie pien cua yuo chj.Ta iuo cie tà sci gua ta yē chi ti cie co ssi tu sci sian sen ci chi tau in zi chi tj.che iuò si fu cie in zi tu zoi chia li tau lai mo!Ta iuò tu zoi au li pi tu ta chia iu^ lai ium tj.che iuò au li gin yé yeu schio tau ti.Ta iuò cie co tien ciù tum tien schio gin tu coj fo ssi ta tan ciò zoi si fan na pien pu luo’ na^ fu su ij tu fo ssi tà che iuo au li ti gin tu sci zo mai maj ti gin leau.çe’ mo schio tè tau Ta iuo Je yeu gin zo mai maj ie yeu gin schio tau gio si zo mai mai ti gin Je schio te tau.tan schio tau Je pu sci zo scie’ zai sci schio tau, chia gio

006R IHS m

006V

chè iuo cie chi sci tau hau mai çiuo^ guā leau pu ci si fu tin leau in zi pu çen Ta iuò çien ge tau ye tin tè chi çie’ ciuo^; çhin lai cia’ tau ho^schia tu sci sian Ja’ tj chia çie^ yeu pu cio’ zoi pu tu^ta maj Chè iuo giu chin çiuo^ ij ho giu Ta iuò ngo ij si çie yau ij pin ta ciuo^gio sci cie ta tj çi ye po fi cum yeu tè lau cia^ sie’.chè iuò gio ij pin çi tap ti ciuo^ çè chia cie^ chio cau leau.Ta iuò çi gen sci gio ciuo^ chia cau çe çi cū sijau’ zò yeū tu sci cie li ciu chè iuo cie cua ye sciuo tè sci ; fan zai yeu co ciuò çiá to ngo in çin çie cie co gin ye scià iu ngo sia^ ciu scin sci lau scie, si fu gio yau yum tè chi ua^ciu zai si fu chin cie^ lin liau chia çie’, chi ciu^ciau ij çi tap ti Jā zi, chia ciē ie pin na tap sciá chia çien pu c çiuo^ ij ho giu Ta iuo yeu laū lau ye fū si; na sci siau se’ çi fò, tan

007R