中国古典文人园林养生思想与造园的相关性初探

2018-10-09戴秋思DAIQiusiZHANYue

戴秋思 展 玥 DAI Qiusi, ZHAN Yue

0 引 言

随着人们对健康生活品质需求的不断提升,“养生”话题日益受到学界重视。梳理历史文献和当代研究成果发现,“养生”作为一种文化现象并发展成为一门独立的学科已经广泛渗透进各个学科,与中医学、社会学、文化学、心理学、植物学、园林学等学科建立起了紧密的联系。论文在前人研究基础上,采用了文献收集、比较分析、归纳总结等研究方法,以文人园林养生思想与造园的相关性为研究主旨,追本溯源,由表及里,探讨两者在物质形态和精神层面追求上所反映出来的相通性和共同特质,揭示出两者的相互作用,籍此为现代诗性的生活环境创造提供借鉴和启示。

1 相关概念与研究范畴

1.1 养生的概念

“养生”一词最早可见于《庄子·内篇·养生主》,后又见于中国道家、医家文献及历代诗文笔记中。《吕氏春秋》记载:“知生也者,不以害生,养生之谓也。”在历代与养生相关文献中,摄生、颐生、保生、遵生等词被用作近义词,其含义与养生相类①。

1.2 文人园林和养生思想

文人园林并非一个专有名词,其始发于文人山水之乐的情趣。文人以其独特的诗意眼光和政治情怀将园林作为他们修身养性、雅致栖居的场所。文人园林不仅是文人经营或所有的园林,也泛指那些受到文人趣味浸润而“文人化”的园林[1]。文人园林是中国古典园林的精华,也影响了古典园林发展的走向。

由于帝王、文人与百姓不同阶层对养生的认识的差异②,文人养生具有特殊性。因此,本文中的养生思想指文人养生思想。文人养生思想一方面注重身体的调养与锻炼,另一方面注重心性与情志的培养与调整。古代文人养生思想,具有遵从自然规律、顺应四时变化、动静结合、养德与养生结合、注重“养心”的特征[2]。

2 养生思想与造园主体同源

文人园林养生思想与造园相关性体现在其主体同源,即中国古代的文人。

2.1 养生主体亦是造园主体

在古典园林中,文人既是园林的使用者,也直接或间接参与园林的营建。《园冶》“三分匠,七分主人”中,“主人”乃指“能主之人”。由此可见,文人在园林营建中的作用。因而,文人是造园的主体。

文人不仅是造园的主体,也是养生的主体。文人不仅是养生的执行者,也是养生思想的创造者与传播者。文人将养生带入生活,使养生“生活化”。古代文人在读书写字中抄写养生诗文,在吟咏诗词中怡情悦性,在山水游赏和卧游(书画欣赏)中养生……更有许多文人钟情于养生创作,如宋代苏轼的《养生偈》《养老篇》,沈括的《良方》,明代高濂的《遵生八笺》和李渔的《闲情偶寄》等。

2.2 养生思想与造园有共同的哲学基础

儒释道哲学思想影响着养生思想与造园,是使养生与园林多元而丰富的思想来源。儒家重视道德修养,在园林山水建筑营造中呈现出明显的教化特征,而养生中则提倡琴棋书画等具有陶冶道德作用的养生活动。此外,园林中“静”“幽”意境的营造与养生思想中“心性的修养”则反应出佛家思想的影响。追求自然的道家,和魏晋时期发展起来的隐逸思想,也都是养生与园林哲学思想的共同来源。儒释道等哲学思想既影响着古典园林的审美特征,又让文人养生的活动呈现不同的面貌[2-4]。

3 养生与造园发展脉络相合

养生与造园的发展,大致可分为如下几个主要阶段。

第一个时期是“术”的生成,是先秦至汉代。其时养生与园林均未摆脱原始神灵崇拜特征,如蓬莱三岛与“仙人好楼居”而发展楼阁式园林建筑(图1),既是长生不老的渴望推动下的产物,又是园林的重要表现手法。此时是园林的生成期,“养生”一词亦于此时诞生,但养生与园林皆有“术”而无“道”。

第二个时期是魏晋南北朝时期,文人思想的诞生带来了养生与造园发展转折期。社会动荡引发文人士大夫阶层的发展,其时玄学清谈、山水隐逸盛行。文人士大夫将调养心性与文人活动结合③(图2),养生与园林中的文人思想初现,对园林发展与养生思想产生了至关重要的变化。

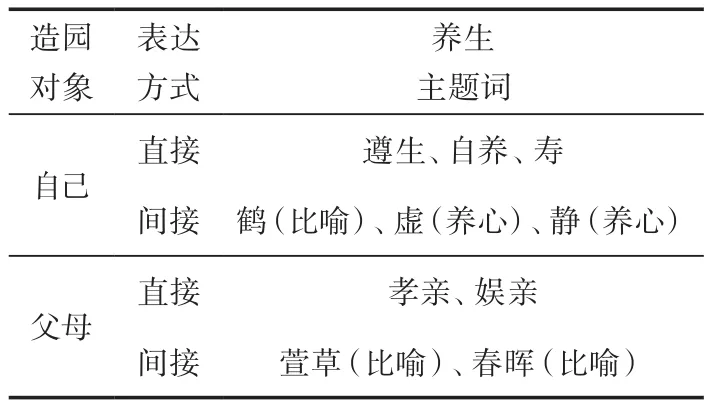

第三个时期是唐宋时期,是“道”的形成期。在文人的影响下,其人格观、审美观与生活内容成为养生与造园的指导性原则,文人园林完成“写意”的转化并转而影响皇家园林,养生与园林完成了从“术”到“道”的转变。大量以园林为创作对象的文学作品的产生与文人园林的兴盛,成为古典园林成熟的重要标志(图3)。以苏轼为代表的文人将养生融入文学创作,推动了养生思想在社会各阶层的传播,形成群体养生的局面,使养生逐渐成为文人化的社会风尚[5]。

第四个时期即明清,是养生与园林在各个层面的普及。社会经济发展,养生与园林步入成熟末期,园林数量与养生作品极大增多。在不同地域条件和文人个体差异的影响下,养生与个人的身体紧密结合,养生理论具体地应用于实践,养生与园林走向普及化与个性化。

4 养生是造园目的之一

从造园目的可以看出中国传统园林的空间本质、形式的演变。文人对于造园目的的表述,有的体现在园林与园林场所的命名和园林题咏中,有的体现在以园林为创作题材的文学作品中。

图1 汉代画像砖中的仙人楼居Fig.1 a stone relief of Han dynasty meaning “immortals like to live in storied house”

图2 魏晋兰亭修禊活动Fig.2 Lan Ting gathering (a literati’s aesthetic activity) in Wei and Jin dynasties

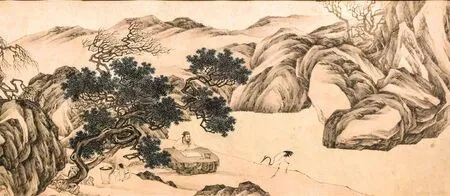

图3 宋代的园居生活Fig.3 literati residence in Song dynasty

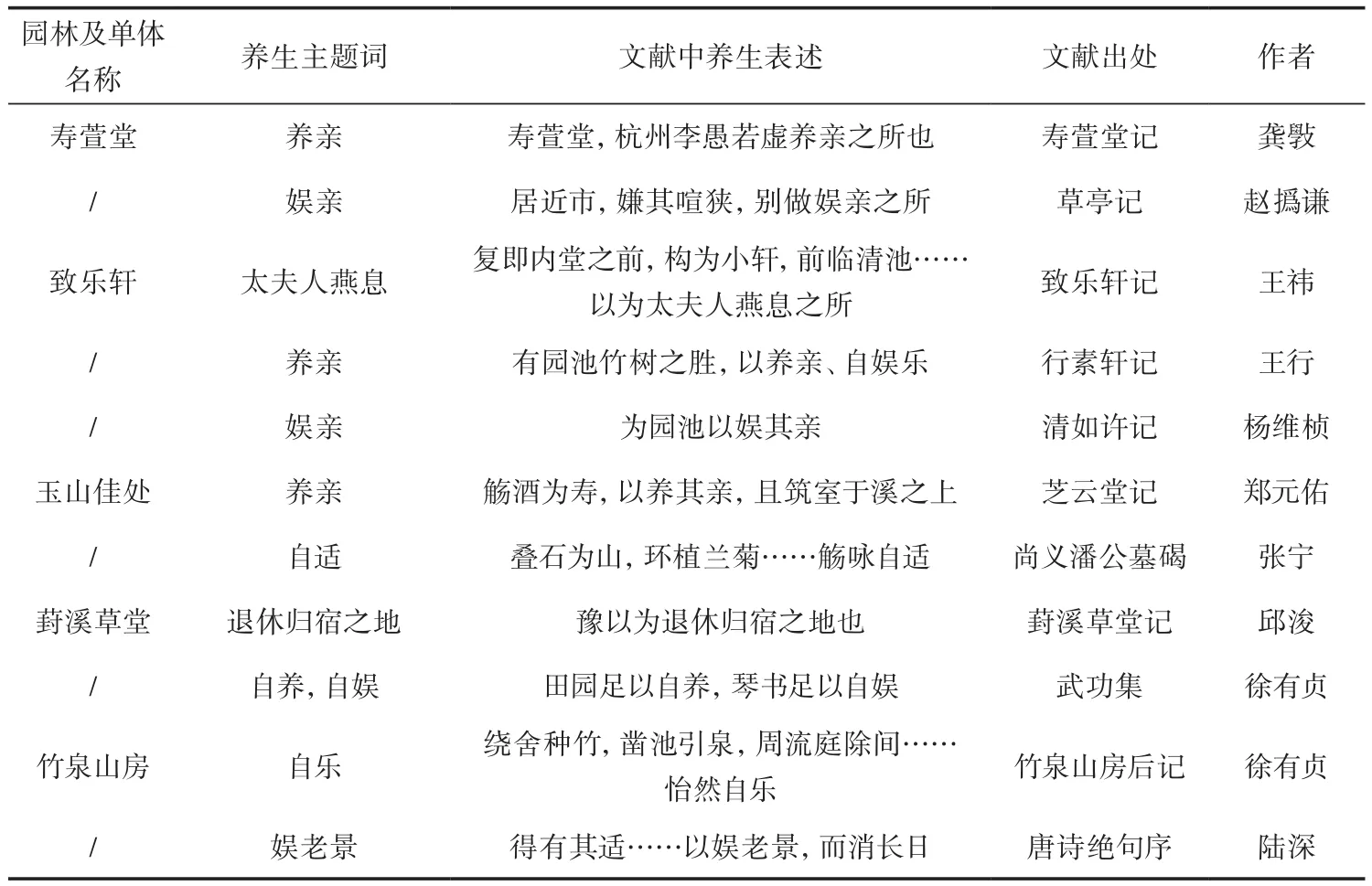

表1 以养生为造园目的主题词的表达类型表Tab.1 types of expressions of longevity-oriented gardening

图4 留园匾额Fig.4 a horizontal inscribed in Lingering Garden

以养生作为造园目的主题词的表达类型按造园对象分,有为自己和为父母两种;按表达方式分,有直接点醒和含蓄隐晦两种(表1)。

园林场所的命名和园林题咏是认识园林造园目的、园主人情怀志向的直观体现。园林场所的命名如留园的“林泉耆硕之馆”,直接点明为老人与隐士名流的游憩之所。其匾额题写:“奇石寿太古”(图4)其中也寓意养生。与此相比,留园鹤所和网师园集虚斋的景名较为含蓄④。

园林中的题咏主要包括匾额、楹联、题刻和碑刻等。其中直言造园目的的如扬州何园的“种邵平瓜”楹联⑤。拙政园静深亭里的大理石屏额,以“寿”为主题点明了“静深”的是为了长寿:“遐龄八百,介尔眉寿”。而“静深”的表达就较为含蓄,一明一隐,主题因而明晰。

通过历史文献的梳理,以园林为题材的文学作品中亦不乏以养生为造园目的的表述。早在魏晋南北朝时期,谢灵运就在园林诗中“寄言摄生客”[6]。而白居易在不同的诗文里表达了修建园林的目的和对园林建成后的期待,明确表达了对心安体宁、养生终老的目标[7]。明代,园林普及化,同时产生大量园记,以养生为造园目的的表述更加丰富[8]。现列举明初几例如表2所示。

根据园林场所的命名和园林题咏,以及以园林为创作题材的文学作品养生目的表述的梳理,养生是造园目的之一,且以多元化的主题丰富了园林的类型。

5 养生思想影响园林要素营造

养生对于园林空间营造的影响表现在功能上和精神上两个方面。功能上的影响,即营造具体养生功能的景观空间,如“可坐卧”的石、“观望劳形”的廊、负阴抱阳的鸳鸯厅等,是养生对园林要素具象的影响。精神上的影响,即是将养生思想渗透进景观的意境之中,如山水具有自然之态从而“寄情”、植物的象征作用而“比德”等,是养生对园林要素抽象的影响。

表2 文学作品中以养生作为造园目的列举Tab.2 examples of longevity-oriented gardening in literary works

5.1 养生对山形水态的影响

园林中的山、水是园林景观的重要特征,其形态不仅受到美学和文人“隐逸”思想的影响,与养生也息息相关。

如唐代园林修建纯用石料堆叠的石山尚不多,多为组合成景的“置石”[9]。其原因之一是当时的园石有着“坐卧”的需求。养生思想中的亲近自然和动静结合,使白居易选择石的依据是“方长平滑,可以坐卧”⑥。这体现出文人养生思想与山石选择的联系(图5)。

养生思想的影响下,不刻意追求水面的大小。大则开阔浩瀚,使人心旷;小则虚静,令人望而生幽。有的文人造园追求水的流动,以自然之活水,象征生机之盎然。如白居易把山中泉水引至屋檐,使水从檐口滴下,形成一处与池中静水相呼应的动态水景⑦。而司马光在独乐园中引暗渠入方沼,上建流觞亭,以“流觞曲水”的雅趣修身养性,从而达成“泛觞宜促膝”⑧的迂叟之乐[10]。

5.2 养生思想对建筑形制的影响

图5 文人坐于石上Fig.5 literary intellectuals sitting on the stones

宋代开始,养生日趋生活化,精致的文人生活与养生活动开始融合。园林中原来更具备“坐、卧、游、行”功能化的山石水体等向景观化转变。原来对功能重视不足的园林建筑受到越来越多的关注,种类也丰富起来。下文将从“观望劳形”“动静结合”“负阴而抱阳”“四时养生”为例探讨养生思想对园林建筑的影响。

传统养生以静为主,兼注重动静结合。“观望劳形”,意为斋、亭等观景场所中的“观望”乃是活动,因而在此场所及周边有供休憩的坐凳、卧石、美人靠等,以在“凝神而观”之余还能“闭目而思”。从身体而言,“动观”时身体在活动,乃动也;“静观”时身体在休息,乃静也。“静观”之后还应当活动身体,故而有了廊、桥等“动观”场所(图6)。“动观”与“静观”相结合的园林品赏方式即是动静结合的养生方法[11]。

而在廊内行走的“动观”之中亦不可“过劳”,园林中的“劳形”功效妙在适度,“形劳而不倦,气从以顺”⑨,故称“小劳。”因而,廊在设计中长度、转折次数、每段的长度都依照此思想而修建。以爬山廊为例,爬山廊比平地的廊每一段长度更短,常见曲尺手法以达到“动静结合”的目的。而沧浪亭中的步碕亭下临坳谷深潭,潭边一石上刻有篆书的“流玉”。在此处宜于漫步徐行,既能在“劳形”中活动筋骨,又能在“观望”中瞥得渊池之美,真是养生佳处。

老子说“万物负阴而抱阳,冲气以为和”点明了万物“生”的秘诀,既要能平衡阴阳,又要能调和阴阳。拙政园的卅六鸳鸯馆即是采用鸳鸯厅以应对不同气候而作。南厅“十八曼陀罗花馆”是向阳空间,厅前小庭院又挡风又聚暖,阳光能照射入厅上,是冬季“养阴”之所。北厅“卅六鸳鸯馆”外有小池,池中栽荷,水能降温,荷风更是清凉,是夏季“养阳”之处[12]。鸳鸯厅的设计顺应了四时与天地之气的密切关系,是“天人合一”养生思想的体现。正因如此,园林中东南西北因四时之景不同而设置不同建筑的空间格局也暗含了养生思想,即“四时养生”。

5.3 养生思想对植物栽种的影响

养生思想对植物的影响主要有三个方面。

首先,丰富的园林植物栽种在一定程度上弥补园林选址的不足,是人工的方式使“市井地”的园林向“山林地”变换的方式。而皇家离宫别院和一些文人的别业索性选择大面积的自然山林。康熙在避暑山庄中也体会到此处植物繁茂的养生妙处,作诗赞曰:“草木茂,绝蚊蝎,泉水佳,人少疾⑩”。

其次,一些确切的植物其气味或食用本身具有养生功能,如银杏、樟树、松柏、桂花、菊花等。园主人在养生诉求下对药性植物的选择,既营造了独有的园林特质,也反映出园主人的长寿意愿。不仅植物本身,园艺栽种活动的养生功效早在唐宋就已被发现。白居易在园林营建中自栽花木;陆游倡导小劳养生,将扫地、种菜、养花、拂几、煨茶纳入其园居生活里延年益寿的小劳活动[13]。

不仅如此,在《黄帝内经》“养生”与“养心”辩证统一的养生观的基础上,植物在文化精神层面的含义能让人“寄情”从而达到“养心”的目的[14-15]。“寄情”的植物常见有象征品质高洁的松、竹、柏、梅、兰、菊、荷花等(图7)。唐代园林诗提竹尤多,如杨师道园“书帷通竹径”;薛王李业园“戚里池台,就修竹而开宴”⑪;岑参阐释了竹子的精神内涵,赞扬其既消暑又清心、四季常青、坚韧不拔;司马光修建既能遮挡阳光又能引来凉风的竹屋[10]。宋代文人更将园林的植物栽种与自身的道德修养联系起来,张翊甚至在《花经》中对花木“贵贱”进行等级划分。唐宋之后,植物已形成文化精神的象征性“符号”,园林的植物选择愈加成为体现园主人高雅的气质重要因素。

图6 宋画中的桥廊、水殿与露台Fig.6 the bridge, palace and terrace in a painting of Song dynasty

图7 松的象征意义烘托了文人高士的形象Fig.7 the symbolic meaning of pine trees highlights the moral image of the literary elites

6 结语与展望

论文选取文人这一历史上的代表性群体为原点,从历史、哲思、文学、美学等角度来初步探索文人园林养生思想与造园二者的紧密联系,均是在共同的哲学思想浸润下经历了形成、发展和成熟时期,建立起了各自文化的体系;同时以实例展开分析、佐证了园林景观要素中所展示的养生智慧。二者构成了一组相互依存的关系,即养生为园林提供素材,是造园目的之一;园林满足养生的环境需求,是养生思想的生活化应用的良好场所。

从本质上说,园林化居住环境是当代人们追求的理想居住空间,“园居”是中国人追求的理想的居住环境和生活模式。由于诸多原因,我国居住环境设计从理论到实践基本以西方的设计理论为指导,这与我国深厚的建筑、园林文化不匹配。现代建筑对传统园林的阐释往往局限在手法或要素的形式模仿上,从人居环境对传统园林的借鉴限于表层。养生文化理念的引入不仅从理论层面为园林的认知和研究带来新视角,而且从实践层面上为中国特色的理想居住环境提供创作源泉。在对生存环境要求日益增高和“医养结合”背景下对全新发展领域的现代居住环境和适老设计提供理论参考,传承文化、古为今用正是论文的目标所指。

注释:

① 《道德经》第五十章:“盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被甲兵。”在《道藏》辑录的养生书中,就有《养性延命录》《混俗颐生录》《保生要录》《彭祖摄生养性论》《抱朴子养生论》等;另有明代高镰的《遵生八笺》,专论养生。

② 见李文鸿《中国古代文人养生的研究——以苏轼为个案》:“文人……将生活艺术化,享受精神愉悦。相较而言,帝王养生更倾向于利用当时社会物质领域的‘高科技’(如炼丹),平民养生则贯穿于衣食住行的低层次物质性关注。”

③ 如稽康写道:“可以导养神气,宣和情志,处穷独而不闷者,莫近于音声也!”又如谢灵运建有谢氏庄园,并在《石壁精舍还湖中作》写“虑淡物自轻,意惬理无违。寄言摄生客,试用此道推”的诗句。

④ 《庄子·人间世》:“惟道集虚,虚者,心斋也。”

⑤ 扬州何园楹联:“种邵平瓜,栽陶令菊,补处士梅花,不管它紫妮红嫣,但求四季常新,野老得许多闲趣;放孤山鹤,观赢上鱼,押沙边鸥鸟,值此际星移物换,唯愿数椽足托,晚年养来尽余光。”

⑥ 《池上篇序》:“弘农杨贞一与青石三,方长平滑,可以坐卧……曲未竟,而乐天陶然而睡于石上矣……”

⑦ 《庐山草堂记》:“堂西倚北崖右趾,以剖竹架空,引崖上泉,脉分线悬,自檐注砌,累累如贯珠,霏微如雨露,滴沥飘洒,随风远去。”

⑧ 司马光《弄水轩》诗云: “结亭侵水际,挥弄消永日。洗砚可抄诗,泛觞宜促膝。”

⑨ 见《黄帝内经》:“志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。”

⑩ 康熙咏避暑山庄三十六景之一的《芝径云堤》诗。

⑪ 岑文本《安德山池宴集》:“书帷通竹径、琴台枕槿篱。”张说《季春下旬诏宴薛王山池序》:“帝京形胜,借上林而入游;戚里池台,就修竹而开宴。”