当代中国书风与海外传播类型分析

2018-09-29范美俊

范美俊

(四川大学 锦城学院,四川 成都 611731)

中国书法是世界艺术之林中较为独特的一枝,以汉字书写为基础兼及实用与审美,有真草篆隶行五体,历代出现了王羲之、欧阳询、苏东坡、赵孟頫、董其昌等著名书法家并辐射到周边国家或地区。古代的书法一直受到文人士大夫的重视,且与中国画有着“书画同源”等剪不断、理还乱的关系,历代的书论书评也浩如烟海。可以说,已成功申遗的书法是具有东方艺术特点的独特艺术形式,在对外文化交流中扮演着重要角色。

一、当代中国书法创作风格分析

当代中国书法通过展览为抓手,近30年群众基础厚实,形成了脱离实用的书法艺术创作的繁荣之势,从创作人数到作品数量可谓历史上最好的时期之一。在这股创作热潮中,主要有基于传统流变及国展的创作书风,讲究形式及一丝不苟的制作,再就是遍布大街小巷与表演场所靠奇奇怪怪的形式与迷信式审美忽悠民众的江湖书风。还有另外一种书风,则是借用书法的水墨材料、点线面等元素发挥的当代抽象水墨及现代书法的当代艺术创作。下面分述之。

(一)传统流变与国展创作书风

这类书法的作者占绝大部分人,无论何身份都有着对传统的基本了解及某家某派的摹习,创作也是在传统基础上做一些适应时代的风格及装裱的调整,基本是传统风格延续。比如:融篆隶传统为一体的侯开嘉、取法简牍的毛峰、隶书草写的张海、学周秦金文小篆又有所创新求其硬瘦雄强的许雄志、取法章草的李一、走传统“二王”的陈忠康和王义军、力追晚明时期倪元璐的吕金光……。当然,这也包含大部分群众性书法展览上的作品,也是一种正常的学习与创作路子。个别青年书法家有所突破,往往会成为这个行业引领者,甚至形成在国家级展览中摘金夺银的风格,如融汉碑、汉简和马王堆帛书意味的毛国典、学民间草写的简书的陈亮,以及前些年刘正成等人影响下有些水平但丑怪求美的流行书风。

(二)好玩忽悠的市井江湖书风

这类书法水平不见得高但社会影响颇大,常常的装扮是长发飘飘、白色对襟衣服、手捏一把油沁沁的珠子,创作往往融合了五花八门和书法关系不大的装扮与表演,如焚香与音乐伴奏,先打一段太极拳然后龙飞凤舞地开始泼洒墨汁写字等等。书写方式有:蒙眼写的、凌空书写的、用两个鼻孔夹住毛笔双箭齐发的、用嘴或脚趾甚至用女性生殖器官夹住毛笔写的、左右手双钩成汉字书写的、用提线木偶书写的……。有的人写字大喊大叫大跳,充满无限激情;有的擅长用拖把一样的大笔与超大宣纸写。这些书写方式,让人感觉相当好玩。

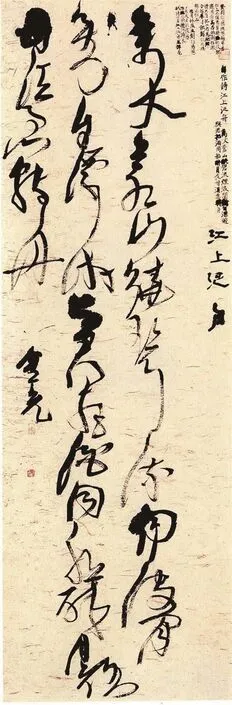

图1 吕金光 《江上泛舟草书轴》

图2 五花八门的江湖书法

而其作品,往往用笔浮滑、线质很差、章法杂乱,字体结体不稳,夸张地追求龙、虎等象形化,也充满一些莫名其妙的小情趣与装饰,如端公写符咒讨口彩讨吉祥那样,还有一些迎合人们吉祥如意的所谓瑞祥做法。书写时配合音乐、服装道具进行表演,非常潇洒且有非常好的视觉观感,不懂书法的人往往会沉醉其中,但对其书作本身的质量缺乏判断力,看其装束觉得非常像艺术家,那再加上书法家本人擅长从天上到人间牵强附会的夸张解说,普通人反而愿意掏钱购买其作品挂在家中。这样的江湖书法也有传统和群众基础,加之价钱便宜,往往能够忽悠一些不懂书法者,在民间还是比较有市场和口碑的。2013年,某国际书法领军人物李某某到恭王府办书法展,国家画院院长等一帮业界大佬为之站台,加之一天要用多少瓶墨汁等,曾引发业界的质疑和讨论。

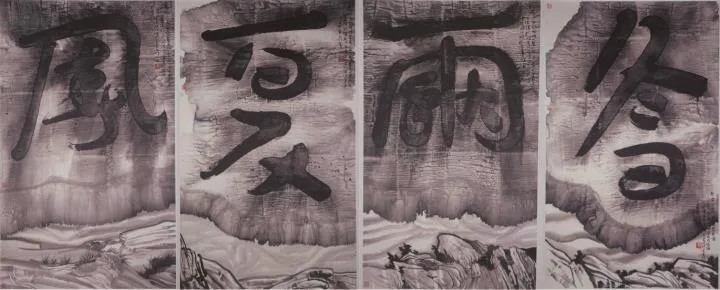

(三)借用书法媒材的当代艺术

这类创作其实和书法关系不大,而是借书法的媒介、媒材说其他事。近40年来中国实施改革开放国策,国门打开后西方现当代艺术对中国艺术的冲击,本土艺术家的回应往往会采取一些传统艺术元素,比如书法字体、材料工具、书写方式,做出了一些水墨装置、书法装置,然后再结合行为或影像等,寻求一种非传统绘画也非传统书法的当代艺术创作路子,与日本的现代主义书法也若即若离。比如:王南溟的字球、徐冰的新英文书法、谷文达的错位肢解的书法文字水墨装置等。其中,邱志杰1990-1995年间创作的《重复书写一千遍兰亭序》,一遍又一遍地在一张纸上反复抄写王羲之经典的《兰亭序》,最后整张纸变成一片黑漆漆,用的是传统书写方式与材料工具,但书写结果却是黑纸一张,类似于西方极简主义艺术、波洛克的行动绘画的效果,试图用传统书法彰显某些新艺术观念。这样挖山不止的愚公行为与传统书法的对话,似乎暗示传统的无限重复只会毁灭传统。同时,也对传统书法和传统文人的行为进行解构,而成为有着中国传统符号的当代艺术作品。

1990年,徐冰去了美国。在新的文化环境中他基于对文字的持续兴趣催生了这种带有实验性的文字创造。1994年他开始“新英文书法”研究,不过这次不是重复此前不可辨识和阅读的“天书”的臆造方式,而是可供阅读的一种新的折中字体。这种亦庄亦谐的“新英文书法”,模糊了中西文字的界限,让以中文或英文为母语的人都同样感到惊异。徐冰不但有小件作品问世,也创作了如当今书展那样常见的巨幅作品,如1998年所作毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话,竟然高4.5m、宽4m。1999年,徐冰获艺术界有诺贝尔奖之称的美国“麦克·阿瑟奖”。

图3 徐冰 CANS-BOOK-SHOP(新英文书法招牌),北京798艺术区

“新英文书法”在海外的传播与影响较大,其新创的文字是不认识汉字的英美语系朋友可以看懂的。这种将英文字母与中文笔画结合的全新方块字,字体对应的26个英文字母由26个基本部首组成。这种字母构成的文字,部首不能写成常见的从左到右的线性结构,而是被安排在一个方阵中。当然,这得有一个阅读顺序,其规律往往是从左到右、从上到下与从外到里,字体过于繁杂就会有所调整。这种组合看上去像方块汉字,却是地道的英文字母。美国有好多个华人饭店、餐馆、酒店或旅馆请他写招牌,有人甚至说徐冰就是“纽约的启功”,该字体还被日本录入了字库。这种来自东方有着书法元素的文字性符号,有一定的异国情调,以独特创作方式游走在中国汉字与英文字母之间,同时也游走在书法与当代艺术之间。其实,徐冰作品更大的意义,是有点戏谑性地思考:不同文化可不可以交流?通过哪种平台交流?

有人欢欣鼓舞地认为徐冰的“新英文书法”是中国书法走向世界、扩大影响的一种良好开端,但笔者不这样认为。其实,“新英文书法”隐藏着作者关于中西文化不可能深入交流的一种深层次担忧,而只能借助这种权宜之计的文字中介进行简单识别,准确地将是中英文生硬嫁接。这可以从艺术家的《天书》《地书》《野生斑马群》等装置作品的创作逻辑中看出来。这种新造文字有着与书法有关的毛笔、纸张、用笔以及类似方块汉字的造型,受到西方人士的欢迎。

徐冰的《天书》是不可辨识的“错别字”,而新英文书法是可以辨识的英文。据此,他还在美国等地教一些金发碧眼的外国人,像国人临帖那样临习其“新英文书法”字帖的部首和结构。试问,英文会因此发展成书法性的书写吗?顺着这个思路,美国人、俄罗斯人都可以搞“新汉字书法”,以其字母结构和识读为母版,做一些结合中国汉字结构的新字体,就像当年北京奥运会标志上的“北京”的拼音字母书写的汉简味。显然,也可以像当年的西夏文、日文的平假名与片假名那样折中成为一种新文字。但是,在国际化的当下人为增加这种新造文字,除了艺术上的意义,还有其他意义吗?

二、书法海外传播的渠道与类型

显然,“地球村”时代的来临,向海外传播中国书法有诸多的利好因素。

当下,通信技术与交通工具的进步,使世界范围内的人可以空前地彼此接近,再没有中心与边缘之分。书法方面,即便是在美国文化的核心腹地纽约等城市,今天也可以看到中国书法家的身影,各种文房用具和图书资料也可以买到,这得益于发达的贸易和货运体系。同时,中国逐渐增强的综合国力为书法的海外传播奠定了基石。文化虽无优劣贵贱之分,但还是有强弱之别。如今,中国的经济总量已跃居世界第二,文化复兴在乐观者看来已指日可待,书法的国际化也将不可避免。另外,艺术相通,书法可补西方艺术的某些不足。比如,印象派的外光写生,潇洒的笔触就有东方的写意味道,梵高则则因临摹浮世绘导致其作品有偏平面的现代风。

中国书法的海外传播,大致有三种路径。

(一)国内书坛信息的海外辐射

就像托马斯·弗里德曼所描述的那样,地球继变圆、变小之后开始变平。国内几乎所有的书法信息,如创作、讲座和展览等活动,海外朋友只要关心就可以通过互联网直接了解,或是通过国内朋友的间接传播。甚至在海外,也可以如国内那样看到某些活动的直播,有机构的网络直播,也有业界朋友如电视报道那样图文声音并茂的微信微博持续展示。另外,就我的观察,中国大部分的书法专业报刊都有在海外发行,而他们推出的官方微信微博,喜欢者可以很方便订阅,以了解他们及时推出的信息。可以这样说,基于发达的信息网络,如今世界各地的信息逐渐变得通透起来,某些事件甚至可以做到瞬间天下人尽知。古代“秀才不出门,全知天下事”,是基于书本的既有知识及判断力,而现在则是直接通过自媒体终端——手机。我外出参加一些学术会议,朋友们往往要求现场直播。

(二)华人及艺术家的海外传播

图4 谷文达《中园——计划的观念示意1号(文字水墨装置)》, 2011年成都双年展

写字未必是书法,但书法一定是写字。随着国门的打开,华人远走异国他乡成为可能。如果是移民或侨居,为让第二第三代还能保留一些文化符号不至于成为外黄内白的香蕉人,加之对家乡文化的思念和本能的语言文化保护意识,对本民族语言与书写的保留就成为重要选项,得了解汉字的基本笔画、结构、语音和语义,有时候也得写字甚至用毛笔写字。尽管严格地讲这和书法关系不大,也并不需要参加展览,或作为艺术品卖掉求生。他们可谓是沉默的大多数,文化的血脉在异国他乡被唤醒被保存,也是对多元世界语言、文字及文化交流碰撞的一种贡献。除此之外,一些与书法有渊源学有专长的文化人,如张大千一样到海外定居或短期生活,所做的普及性的书法教育、展览等活动也很重要。比如,上海师范大学周斌教授曾教联合国前秘书长潘基文学习书法。再如,2014年10月17日,为纪念美国哥伦比亚大学东亚图书馆建馆112周年,举行了“中国书法展暨研讨会”,中国人民大学郑晓华教授创作的“翰墨中华系列,从书法看中国”系列书作,与旅美画家王满晟先生的书作联袂展出。在海外的华人社区,华人通过办培训班、私自带徒、办交流展览等方式,继承和传播书法文化,也向一些喜欢中华文化的海外友人扩散。传播书法文化,不仅仅可以满足自身的文化心理需求,而作品也可以装饰美化墙面,有着实际的生活功用。

2013年11月,我的论文《中华书画艺术海外传播的机遇与挑战》入选由《中国书画报》、亚洲文化交流协会、香港禅艺画院、国际书画名社总会共同主办,在中国香港铜锣湾中央图书馆举办的“第三届国际书画艺术发展论坛”。该论坛我参加了,也了解到世界各国好多的华人华侨喜欢书画并默默地传播,有的创作水准还相当高,比如中国澳门书法家协会会长连家生先生、美国国际美术家协会会长李雄风先生、加拿大中国书法协会会长陈汉忠先生、巴西中华书法学会刘树德先生……。不过,他们的作品面貌偏传统,毕竟书法环境没国内好、文化保存已属不易。

(三)政府色彩的文化机构推动

图5 西班牙中国书法家协会作品展(2016年)

带有政府色彩的文化机构的书法推广,主要依托海外孔子学院,或由相应的文化交流项目、展览等实施。据国家汉办孔子学院总部的资料,美国的孔子学院最多的时候多达109所,这是担负交流传播中国文化或艺术使命的教学机构,教国外友人写字也属自然。但是,这些书写还不能叫书法,而是类似于国内小孩子用铅笔或毛笔学写汉字、认识汉字。当然,不排除大家熟悉汉字语言之后对中国文化特别热爱上升到书法创作。而中国书协等官方协会,每年都会组织有一些海外书法作品展览。

三、书法海外传播实际效果分析

由于人员流动与文化交流带动的书法在海外传播,近年已屡见不鲜。但是,传播的效果怎么样呢?

(一)文字艺术的海外传播困难

当下的中国虽有着向海外传播书法文化的诸多便利,但轻言中国书法走出国门并在国际上发扬光大,还是一种不审慎的文化乐观。到目前为止,还几乎没有发现非华裔的著名书法家。这可能是由于语言和文化的不同,使得传播变得异常困难。而国外的汉学研究,比较著名的中国美术史学者倒有几个,如苏利文、高居翰、班宗华、安雅兰。这也说明,自近代国门被迫打开以后在国际化浪潮之中,中国对西方的语言、科技再到文艺的了解程度逐步加强,但西方对中国的了解特别书法等艺术门类还比较差。当然,我的观点也可能武断。

为什么会出现这种情况?目前学界一般认为,仅有中国将汉字书写作为艺术看待,加之文化交流比经济交往要困难些,不少民族都有自己的文字和语言,但这些文字终究没能如汉字那样发展成书法艺术,更何况这是来自他国的一种被称为“汉字”的陌生字体?其心理上的认同与接受也将是困难和长期的,就如汉族人认识和书写藏文那样也是同样的困难。再是,书法涉及汉字的音形义、书写顺序及审美等多方面。因此,不少外国朋友用毛笔书写汉字,多是好奇的尝试,难以做到精深研究。毕竟,成为一个合格的书法家,还不仅仅是技法的专门训练,还得通读传统书画史论,兼修诗词文学修养,这对外国朋友来说相当困难。

(二)不能夸大江湖书法的传播

为了在世界多元文化中进行差异化竞争,海外活跃着一批宣传和推广东方文化与民族风情的人。他们如推广旅游商品那样推广中国书画,希望找到一些喜欢者或是购买者。他们在一些重要文化场所附近,如卢浮宫的饭店、一些重要博物馆附近的咖啡店等场所举办书法展览,甚至在威尼斯双年展、卡塞尔文件展、圣保罗双年展等重要展览上,也能见到他们如赶节庆一样的忙碌身影。稍微有一点遗憾的是,为取得更好的推广效果,他们将国内某些并不可取的杂耍式江湖艺人的做法也照搬到海外了,将书法神话,对道、气、太极等进行玄之又玄的哲学发挥,书法家还有一整套“行头”:白色对襟、须发飘飘,口叼烟斗。在丝竹声中,一如神汉和仙娘婆进行装神弄鬼的书法表演。这种创作融表演、音乐、舞蹈甚至巫术于一体,搞得神乎其神。这类装神弄鬼的做法在国内遭到不少批评,在国外却受到某种程度的鼓励。[1]某些书法家为了更好“出口转内销”,开始在国外砸钱办展和打广告。

图6 塞尔维亚贝尔格莱德孔子学院举办中国书法展

有的江湖艺人水平不高,但热情很高,擅长表演甚至能够搞定当地的报纸和电视台,甚至如国内展览常见的那样可以通过关系请到名人政要站台,然后回国宣传为国所做的贡献,这些对不懂书法的普通人可能相当有说服力,但稍微懂行的就能够看出其水平。这里我就不举例了,得罪人的事要少干。

(三)书法的文化辐射影响缓慢

国内有一些基于强大国力对中国文化在世界范围内传播充满信心的观点,就像汉唐时期中华文化对周边较大的文化辐射力那样。但我想说的还是,得低调点。每个地方都有自己的文化,文化也有一定的保守与防御性,得尊重他国的文化而求同存异。就目前情况看,书法在海外的传播并不理想,很多时候不是自己“走出去”,而是机构和好事者“送出去”。政策推行或经济赞助可能会热闹一阵,但长久就未必奏效,影响也相当缓慢。比如,中国相当重视英语,从小学到博士都是重要的考试科目,每人大概得花10年以上的时间学习,但大多还是哑巴英语,比如我就是这样,只能说一点儿很简单的东西。

应该说国内的书法环境要好很多,土生土长的人与本民族的文化。2009年9月,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议,中国申报的端午节、中国书法、中国篆刻等项目入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。书法成功成为世界文化遗产,在某种程度也说明其危机所在。国内的书法教育,往往通过考级、中高考加分、特长生、学历教育、入展获奖等功利性甚至产业化的方式进行,并不完全是兴趣所在,也非书法艺术的自律。显然,美育并不能简单等同于过关式艺考及培训,更多是情况则是基于个人兴趣、家庭教育、课堂教育、观展游历等各方面的合力,最后落实到个体审美经验的积累、感悟和内化。在我看来,教育也得分清规定动作和自选动作,不能将义务教育、非义务教育、兴趣教育、专业教育与产业化培训混为一谈。更重要的,因应试教育有一定弊端,学生可能被教会如何考试过关但无需真正懂。某些培训,中国画教几笔画出大公鸡,书法从楷书先写,看似有章可循实际上并不尊重艺术规律,久之就索然无味甚至厌倦了。陈振濂教授甚至认为:应试式书法教育造成的负面效应,就是培养出一代书法叛徒。[2]艺术无直接的功利,没有标准答案也未必能够量化,因个体差异悬殊甚至未必能够教。能否将完整的中国书法教育体系移植到国外并产业化,这个问题值得思考。“己所不欲,勿施于人”,显然一些国内都反感的东西,在海外推行更是困难重重。

结 论

书法是中国独有的艺术形式,当然也可以为世界共享。近年来,书法的国际交流频繁,遗憾的是,还没有详细的资料数据参考,只能根据自己了解的有限事实说话。书法海外传播的各种类型,各有所长各有其生存空间,水平则良莠不齐,毕竟国内也是这样的情况。但海外传播多局限于与汉文化圈相关的国家和地区,且停留在一种较为表面层次的交流。徐冰的“新英文书法”虽在美国等地影响较大,艺术上也较为成功,但仅仅是一种新造文字,非真正意义上的在海外成功地传播书法艺术。能否找到一种类似徐冰的让海外易于接受同时又不损书法原味的方式?问题虽难但值得思考。西方文艺界,有没有一种像中国借鉴引进油画、水彩画甚至成立专业协会并提倡民族化的可能性?比如,美国非华裔的书法爱好者成立书协并研究书法的美国化,一如过去中国瓷器在欧洲落地生产。

可以说,不少文化的交流与碰撞特别好玩,也有各种可能性。各民族的艺术都有一定的地域、人种和时代因素,也有相对的恒定性。因此,文化的交融与冲突不可避免。如前所述,书法在海外传播将面临着各种意想不到的困难。因此,即便是利己利他的善举,也要好事办好,不能操之过急。