空间批评与艺术史的空间意识

2018-09-28段炼DuanLian

段炼(Duan Lian)

导读:空间意识的发展,是艺术史研究的一大方面,绘画中的空间性,甚至就是一部专题艺术史。本文从空间批评角度来解读德国科隆两大美术馆的绘画作品,并阐述艺术史观。空间批评源自地理学和制图学,后来扩展到生态环境、市政规划和城市建设等领域,称文化地理学,然后进入社会学和文艺学。作为艺术批评的一种模式,空间批评属于外围批评。在20世纪中期,法国社会学家列斐伏尔借马克思主义而将属于经济基础的空间概念,转化为上层建筑的社会批判概念。在20世纪后期的文化研究大潮中,空间批评被广泛应用于批评实践。对中国学术界来说,空间批评是视觉文化研究和图像解读的一种重要理论,本文借其相关概念来解读绘画,也以绘画来反思空间批评。

一、物理空间转向社会空间

德国科隆有两个大型美术馆,其中沃拉夫美术馆(Wallraf-Richartz Museum)主要收藏并陈列欧洲前现代艺术作品,路德维格美术馆(Ludwig Museum)则偏向现代和当代艺术。

我的科隆之行仿佛被著名的科隆大教堂预先确定了空间问题的主题,因为这座举世闻名的大教堂是空间批评的极好实践场域。于是,我参观了大教堂再去沃拉夫美术馆时,便首先关注该馆的空间设置,及其作品所蕴含的空间关系。从艺术史的角度讲,处理空间关系是前现代艺术在视觉形式上的首要问题。所谓视觉形式,在此是指文艺复兴时期出现的透视画法,即在二维的画面上利用视错觉来绘制三维幻象(illusion)。20世纪的艺术史论家们对此有深入研究,例如潘诺夫斯基(Erwin Panofsky1892-1968)、阿恩海姆(Rudolf Arnheim,1904-1994)和贡布里希(Ernst Gombrich,1909-2001)等大家的著述。

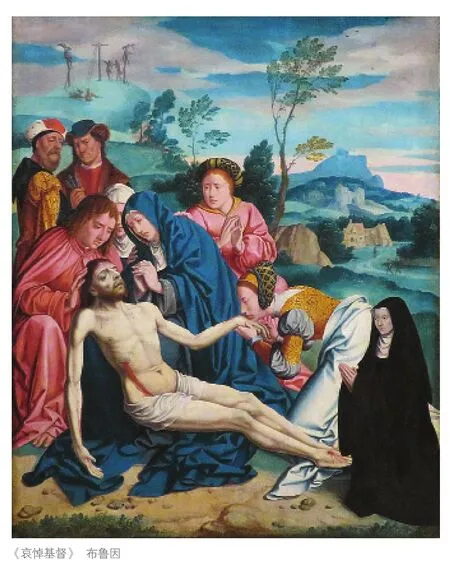

德国的文艺复兴比意大利要晚一些,艺术史上称北方文艺复兴。16世纪的科隆画家布鲁因(Bartholomaus Bruyn,1493-1555)是一位名不见经传的北方画家,他的《哀悼基督》(1530-1532)是一幅很寻常的文艺复兴绘画,其描绘人物的能力显然不如15世纪的意大利名家。但是,布鲁因对空间深度问题有自觉意识,他将风景画成背景,为前景的人物制造深度空间。我之所以留意这幅画,不是因其宗教主题,而是因其史学价值:文艺复兴时期建立的科学透视学,不仅利用焦点透视的线性关系来绘制出三维立体感,而且更重要的是将这立体图像放置在深度空间里,也就是将具象人物放在具象风景里,营造出写实的幻象。对文艺复兴时期的画家们来说,这不是一件容易的事:有些长于绘出立体感的画家,专注于人物画,而不以风景为背景;有些长于绘出空间深度的画家,则将人物安排在建筑物里,也避免以风景为背景,因为建筑的绘制可以用线性透视来解决,而自然风景却不易。

沃拉夫美术馆的内部空间

布鲁因的《哀悼基督》一画,虽然人物描绘稍嫌别扭,远景里的建筑也有些扭曲,但画家将人物和建筑皆置于风景中,却处理得相对和谐,这不能不说是视觉形式在艺术史上的进步。在这幅画中,人物、建筑、风景的关系是一种空间关系,若将这幅画拿给古希腊几何学家或文艺复兴之后的物理学家看,他们会说这是一种数学关系。对于20世纪后期的思想家来说,这是物理关系,这空间是物理空间,或称物质空间、自然空间。在20世纪后半期西方哲学界的空间理论中,空间的概念不仅是物理的,还有社会空间和精神空间。这一理论主要见于法国思想家们的著述,其中列斐伏尔(Henri Lefebvre,1901-1991)的理论对艺术批评产生了广泛影响,并延续到21世纪初,开启了当代文艺理论中的空间批评。当然,今日西方人文思想界的空间学说多种多样,理论来源也各不相同,本文仅涉列斐伏尔及其追随者。

当布鲁因借助新的透视法而努力将人物和建筑放进风景里时,他是在真实空间里进行生产活动。例如画室空间和画布上的二维画面,二者皆是物理空间。照列斐伏尔的说法,这个物理空间可以转化为社会空间,而画中的社会空间也同样具有真实性和现实性。这就是说,当画家在此空间里描绘人物的立体感和风景的深度感时,他实际上是在制造空间,是借视觉关系来制造一个虚拟的现实空间。而他努力将人物和建筑以符合透视关系的方法来安放于风景中时,他实际上已经在进行空间生产了。换言之,画家不仅是在物理空间里进行艺术生产,而且是借助艺术生产而生产空间:在二维画面上描绘人物、建筑、风景三者的关系,便是生产视觉上的虚拟空间。

尽管布鲁因的画面图像是虚拟的幻象,但绘制图像的过程却是实物生产的过程,因而绘画是一种生产活动,在一定限度上也是商业生产活动,属于列斐伏尔所说的空间实践(spatial practice)。由于生产活动的介入,由于艺术实践涉及人的劳动和劳动产品,而劳动者、劳动的行为、劳动的产品三者的关系,是一种社会关系。于是,刚才的空间关系就从物理上的位置关系,转化为社会生产的关系,而物理空间也就转化为社会空间。对于这个转化过程,列斐伏尔这样解说:社会空间以物理空间为生产材料,并按照社会阶级的要求而以价值交换的方式来进行生产。从这样的观点看布鲁因的《哀悼基督》,画家对人物、建筑、风景三者之空间关系的处理,实际上是对教会教义与信徒平民之关系的处理;画面上的透视关系越准确,越能给教会的神权统治提供现实的依据,因为视觉形式越给人三维真实感,便越能让人信服二维图像所讲述的故事,无论这故事是史实还是神迹。

二、精神空间与再现

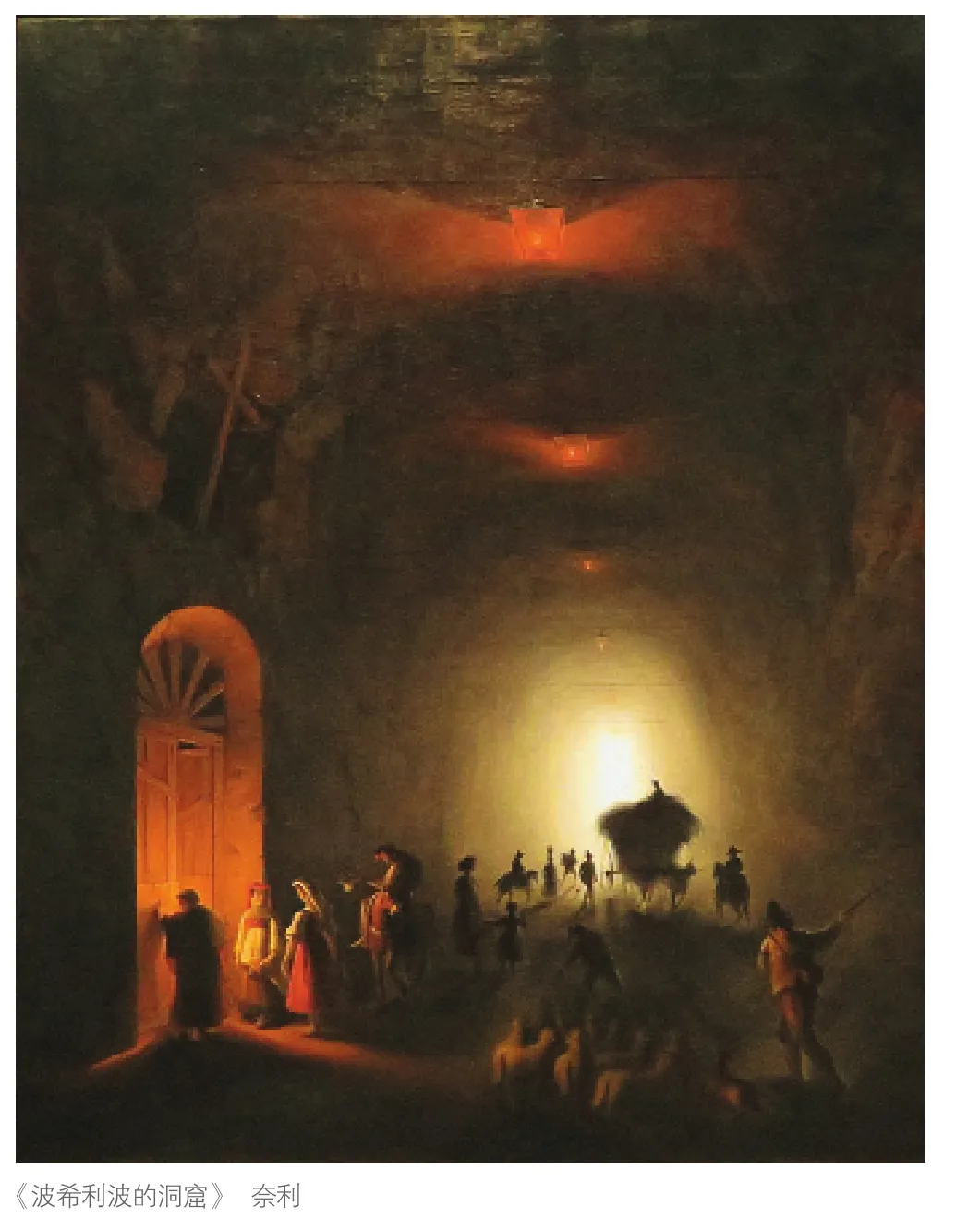

在列斐伏尔的追随者中,有以符号学来解说其空间理论的,例如美国加州大学政治地理和市政规划教授爱德华·索亚(Edward Soja,1940-2015),他在《第三空间》一书中,从“空间生产”的概念出发,发挥了列斐伏尔的“空间的再现”(representations of space)与“再现的空间”(spaces of representation)这一对重要范畴。在此,我以沃拉夫美术馆的19世纪德国画家奈利(Fredrich Nerly, 1807-1878)的绘画《波希利波的洞窟》(1847)为阐释对象,来解说这对范畴。这幅画可以引申到柏拉图的洞穴寓言,并涉及符号学的再现概念,从而实施理论与作品的互释。

国内有学者将这两个术语译作“空间表述”和“表述空间”,虽然听起来很顺很美,但“表述”(presentation)与“再现”(representation)并不相同,这“表述”要么是误译,要么是对列斐伏尔理论的误解。

我首先在符号学最浅表的意义上解读这幅画:作为主题的洞窟图像是一个相似符,此图像的能指作用,是再现真实的洞窟空间。在我看来,其所指的再现对象,是柏拉图的洞穴及其隐喻意义。但是,根据美术馆提供的资料所言,画家描绘的并非柏拉图的洞穴;就“作者意图”而言,画家着意而为的“隐含所指”(implied signified)是意大利的一处考古发现,是在名为波希利波(Posillipo)的地方发掘出来的一个古罗马洞窟。正如画名所指,画家绘制的洞窟图像再现了这处考古发现。

那么,我之所以会说柏拉图的洞穴,是因为二者作为能指而在视觉图像上的关联。柏拉图的洞穴内有火光,此画的洞内有灯光;柏拉图的洞穴有明亮的出口,此画亦然;柏拉图的洞穴内有人畜车马来往,此画也有。柏拉图的洞内主体是囚徒,他们背光而坐,此画中虽无囚徒,但也有一排背光而立的人物剪影。作为能指,奈利绘画所再现的,与柏拉图并无大异,关键在于囚徒是否出场,而囚徒图像则涉再现的对象。

这两个洞穴作为图像能指而具有的上述相关性,正好就是列斐伏尔所说的“空间的再现”,而“再现”作为名词,在语法上采用复数形式,指的是可能的同一空间及其两种有同有异的再现图像。按照索亚在《第三空间》里对列斐伏尔的阐释,这样的再现图像呈现的是一个观念化了的空间,是艺术家所感受、接受和领悟的空间。这个空间一方面与物理空间里的生产实践相关联,也就是与画家作画相关联,另一方面却更与读者的解读相关,而读者解读的过程是一个作为精神活动的思想过程,这个过程可以抵达符号的所指。

如已所言,画家的所指只是一处考古发现的物理空间,而我领悟的所指,却是列斐伏尔所说的精神空间,具有一定的抽象性,也有就柏拉图洞穴寓言的隐喻含义。虽然我读出的所指与作者的所指不同。但是,当我将这幅画引向柏拉图的洞穴寓言时,这精神空间便呈现为柏拉图空间的再现。这就是说,画家所指的物理空间,是皮尔斯符号学之再现项中的的相似符,而我感受的柏拉图空间则是皮尔斯的阐释项,作为柏拉图洞穴寓言之隐意的再现对象,才是我领悟的最终所指。

《伦布克的神话》 伊曼多夫

《人像》 麦理斯

路德维格美术馆外观

《车船》 克佐

如此这般的符号意指过程是一个精神过程,其发生的场域,既是美术馆的物理空间,也是奈利笔下的画面空间,更是列斐伏尔所说的“再现的空间”。在此,“空间”作为名词,也在语法上采用了复数形式。对我来说,这复数就是奈利所绘的考古空间和柏拉图所言的哲学空间。索亚在同一书中这样解说列斐伏尔的精神空间:再现的空间是一个复杂的象征系统,有时候是被编码了的,具有隐蔽的含义,而在艺术中,这再现的空间通常会是一个符号化的意指空间。艺术再现的精神空间指向了一个不可知的所指,这是艺术的潜在蕴意,也是列斐伏尔哲学符号的要义。正是这不可知,柏拉图的洞穴寓言才是关于真理、自由和再现的深刻寓言。也正是这不可知,面对奈利的洞窟图像,我才有可能读出柏拉图的所指。

对我来说,柏拉图的洞穴是看画者面对作品时由于主观感受而在思想中营造出的接受空间,是读者导向(reader oriented)的隐含所指。在我作为读者而营造出的这个精神空间里,奈利的洞窟图像所再现的空间,与柏拉图寓言所再现的空间相关。当然,我领悟的精神空间与画家再现的物理空间之间,存在着一个能指与所指的可能错位:画家不必照抄式地再现柏拉图的洞穴,而可以修正式地再现,就像接受理论所说的有意误读。

三、历史的空间与空间的历史

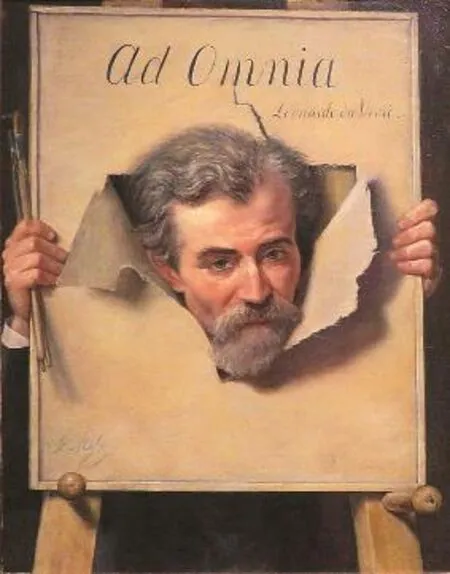

离开沃拉夫美术馆后,我转往路德维格美术馆去观看现当代艺术。由于此行一直有空间问题缠绕于心,所以我仍然关注路德维格现当代作品的空间问题。在路德维格,我首先注意到一幅19世纪后期貌似写实主义的绘画《人像》(1883)。此画描绘一个画家举着一幅空白画布或画纸,其头撞破画面穿越而出,不仅打破了二维平面,也打破了虚拟的三维假象,恍然给人真实的立体感和空间感。无疑,这一图像具有很强的超现实意识,画家是法国早期电影摄影师和舞美设计师乔治·麦理斯(Georges Melies,1861-1938),画中人是其老师,著名象征派画家摩罗(Gustave Monreau),画上题字是“达·芬奇也不过如此”,叫板文艺复兴大师的空间再现。

虽然这是一幅肖像画,但却描绘了一个突破二维画面的景观,让我看到了写实主义绘画在19世纪后期遭遇摄影和电影的挑战时,画家们反思空间再现的方式,以及力图重建空间秩序的努力。在此,我使用景观这一老旧的术语,是因为景观类似于列斐伏尔的物理空间,而麦理斯极力要打破的空间再现方式,是文艺复兴以来的造型方式,即在二维画面上绘制三维虚拟图像,但这不过是个物理空间。在艺术史的意义上说,麦理斯对画面空间的突破,具有艺术发展的历时性价值,彰显了历史进程中的技术革命迫使艺术家探索新的空间秩序。麦理斯的超现实空间或许还谈不上社会性,但他的视觉心理实验,却在一定程度上具有精神空间的特征。

按照空间批评的说法,景观仅仅是一个容器,用来装载社会和文化的内容,就像前述《哀悼基督》一画中的风景,装载了建筑和人物,或像《波希利波的洞窟》图像,我以之装载柏拉图的哲学寓言。空间与景观不同,空间不是简单的容器,而是社会关系的再现,或者说,空间本身就是社会产品。

路德维格美术馆的另一幅作品也让我注目,我将其看作是从麦理斯《肖像》的景观向百年后新的空间概念的推进。这是德国新表现主义大家伊曼多夫(Jorg Immendorff, 1945-2007)的大型绘画《伦布克的神话》(1987),画面正中是一位画家以手穿破一道矮墙,做出握手欢迎的姿态。画中人的处所是酒吧或咖啡馆之类的社交空间,空间深处有接客的卖淫女,也有握着纳粹徽章的死神图像。前景的雕刻虽是骷髅或现世景观,但采用了类似北美土著的图腾柱形式,是为空间的精神化。何以有此说?这个社会空间首先具有历史意义和文化意义,尤其是当代社会之地下文化的政治意义。处身这一社会空间的画家,他为什么要以手撞破墙壁、他要迎接谁、是迎接不可知的未来吗?我相信,这类问题的答案可以将画中的社会空间引向精神空间。

作为文化场域的美术馆,是政府、机构或个人所建造的社会空间和精神空间,这一空间具有隐喻和叙事功能。表面上看,这是在馆内有限的空间里陈列无限的艺术史。但透过这表面,我看到了一组辩证关系:美术馆与作品的关系、叙述与描述的关系、文本与图像的关系、历时与共时的关系、二元与多元的关系。中国文化的传统,在渊源上是描述性的,最早的诗经和后来的唐诗宋词,多是描述而非叙事,也就是写景状物,借景抒情或托物言志。美术馆对作品的展示,可以是对艺术情状的描述,但大型美术馆所展示的作品,皆有内在的叙事关系,是借馆内空间而对艺术史的历时叙述。

在这一事实面前,我认识到列斐伏尔所开启的后现代空间理论实际上背弃了空间的时间性,而我处身于后现代之后21世纪初的当代思想文化语境中,这是一个时间的空间,我在这样的时间里思考空间问题,需要为空间里挽回时间。以这样的时空意识来看画,我便可以说,美术馆的空间以其视觉关系的物理性、场景再现的社会性、绘画图像的精神性而叙述了艺术史的推进和当代批评的推进。

四、艺术史观

为了进一步说明我对空间与时间关系的理解,我最后解说路德维格的一件装置作品,这是生于1970年的古巴艺术家克佐(Kcho)的《车船》(1994)。这件装置很简单,就是各种各样的木制小船,密密麻麻地平铺在展厅地面上,铺成一条大船的外形。作品名La Regata是意大利菲亚特汽车公司在20世纪80年代生产的一款轿车之名,艺术家以之命名小船。对古巴当代社会政治稍微有点了解的观众,皆能一眼看出作品的隐喻:用脚投票,划船偷渡去美国。

路德维格美术馆的内部空间

有趣的是:策展人在同一展厅的墙上,挂了一幅孤零零的绘画,布拉托夫(Erik Bulatov)的《纽约》(1989),此画将文字和图像合二为一,制造了一个超现实的玄幻景观,再现了纽约的城市幻象。或许,策展人是想暗示说:这就是偷渡船的目的地。而我则想进一步说:这二维画面上的纽约玄幻空间,可能就是伊曼多夫伸手迎接的未来。

初看克佐的作品,这件装置是描述性的,展现了偷渡的壮烈景观,这一景观因其社会性和政治性而转进为列斐伏尔的社会空间。具体来说,构成这件装置作品的船,无论是单个的小船还是组合的大船,都是装载偷渡客的容器。但偷渡船航行的时间性,使这作为容器的景观有机会转进为社会空间,因为船上存在着人与人之间的社会关系,尤其是组织偷渡的蛇头与偷渡客的商业关系,以及偷渡者与岸上接应者的关系,这些关系会在时间进程中上演美好而残酷的人间大戏。在这样的意义上说,克佐的装置是后现代鼎盛时期的政治作品,可以用作列斐伏尔三重空间理论的注脚。

但是,正由于偷渡船航行所具有的时间性,我认为这一装置超越了后现代的社会空间概念,而推进到当代文化的精神空间。虽然这个精神空间的概念来自列斐伏尔,却不受其局限,因为列斐伏尔本人也谈到了精神空间的抽象性。正因此,我才可以借《车船》空间的抽象性而在本文的末尾返回到柏拉图的洞穴寓言:在形而下的层面上,偷渡船是追求自由的隐喻,但在形而上的层面上,这些小船是构成装置符号的能指,其所指是艺术史上空间意识的发展历程。也就是说,艺术家对空间概念的探索,是柏拉图以来西方哲学对再现与真理之关系的探索,是对自由和真理的追求。这是一种空间生产,贯穿了西方艺术史的时间进程。

艺术史是历史的,我在科隆两个美术馆的有限空间里看画并思考西方艺术史上空间意识的演进,领悟了这样的史学观:艺术史是多向度的,可以是观念史、图像史、风格史,也可以是空间意识的历史发展史。现代艺术中立方主义的出现,以及当代艺术理论中空间批评的兴起,便是空间艺术史的见证。