结晶图史的艺术史(上)[1]

2018-09-28詹姆斯埃尔金斯JamesElkins蒋奇谷JiangQigu

[美]詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins), [美]蒋奇谷(Jiang Qigu)译

无论艺术史的目的如何,它还是需要在俗约之外寻找它的意义。除了符合艺术媒介的需要和满足赞助人的要求,艺术家似乎还可以有一些选择,并在图画里记录下来。这就意味着“意义的表达”是艺术史要求艺术的主要标准之一。作为一项规则,艺术性越强的图画就越具表现力,而那些远离表现力的图画就显得缺乏直白对象以外的意义。它们苍白而缺乏生气,是无情的数据载体[2]。

以我刚才提到的医学插图为例,这类图像也许接近当代美术——它们经常被充满表现力的词汇所描述。几何和机械图纸稍稍遥远一些,它们更有可能被视为专门的图像(是更具一些实效的工具),作为一般的历史背景的部分而被引用。从这样的高度,艺术史看起来好像可以与美术脱离而向外扩大,将意义的表达清除掉,留下的是越来越少具有表现力的形象,最后只剩纯粹无表现力的形象。于是,这个边界就是艺术史的绝对界限。

图式、图表、曲线图以及种种表格不仅铺天盖地且冷酷无情,它们只管传输信息。可以设想它们没有任何的“自由度”,用数学家的话就是:它们只能传达事实,而不像艺术家或多或少地可以在作品中表达意义。它们没有表达个人、政治、社会、心理、性别或其他含义的空间。以天文图像为例,这类图像如此纯粹而不含任何艺术意义,但它们至少参与摆脱后期浪漫主义的诱惑而进入无限、孤独、极端的距离和不完美视角等崇高的现代与后现代艺术的特质[3]。但图表和表格却是惰性的,毫无希望能完成如此目的。

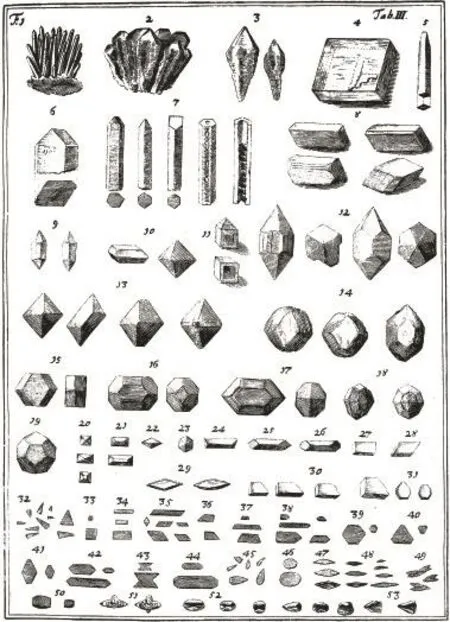

图1 莫里茨·安东·卡贝拉(Moritz Anton Cappeller):各种晶体的绘图,1723年绘制

在大多数情况下,图表和几何图形不参与艺术史兴趣广泛的增长,它们通常不被归类为形象或图像;相反,它们常被看成是写作或数学的副产品。不过我想说明,尽管困难重重,如拉班舞谱(Labanotation)(舞者的动作图表)、地震记录图、声呐图表、气象表格、家谱和电脑图表等也都能以一般美术角度去理解。也就是说,它们可以用西方美术图像的语言进行讨论,并具有特指的表现力以及信息的含义。即使是最纯粹的非艺术图表、数学符号、几何“配置”表格,乃至打印输出的数字都表现出字体风格的“构图”,尽管这些都可能是由不重要的选择而决定。如果是这样的话,那么艺术史学家的不包括这种图像的论断需要重新思考。

这里我想到的是一个实验:如果艺术史不把注意力放在与科学和医学类似的图像上,而是放在一些刻板的图片上,那些似乎冻结住的诸如印刷字体、抽象的几何图形或数字、晶体化学和矿物学文本的插图便是一个有说服力的例子,因为它们几乎全部是信息,且超越形象,无意义但实用,正因为这些原因,它们苍白无力而不可能有助于艺术史。但在事实上(所以我肯定)即便是这些图像,在艺术实践和艺术史解读原则的发展中意外地起着作用。这些解读提出不少难题:我们如何选择艺术史的对象?我们想在艺术或图片中得到什么?

当我浏览这些图片时,同时涉及辅属主题——对于科学家和科学史学家来说也许是辅属主题,但可能成为艺术史的核心。它是有关一种技术层面的注解,是为了说明图像问题而必须做的注解。以结晶图像“回应”艺术史的诠释理论策略是不容易的,常常需要不同寻常的解释方法。历史叙事冗长的解释,加入分析和技术资料,这对于艺术史来说并非新鲜,因为传统上艺术史由此构成。任何图像,当描述它的文献累积成山时,就可能需要序言,才可能对其进行中肯的讨论,即便是对业内人士来说也是如此。比如大量有关委拉斯开兹《宫女》中的镜子,反射和认识论的文字,关于西斯廷教堂天顶画里的天主教象征迷宫的文字也是如此[4]。描述结晶图所必须具备的技术信息对于人文主义的叙述来说是不寻常的,但它提出相同的问题,与我们平常看到《宫女》时所接收到的专业信息一样。比如,可以读50页西斯廷天顶画象征的介绍材料,但不是50页关于一张结晶图的化学导读。重要的是哪一种解释,而不在于多。我们在艺术史上的选择必须是我们所期望的图片,还有我们假设的艺术表达和艺术史存在于一些图像中,而在另外的一些图像里不存在。与此同时,测验艺术史的界限有时需要引入特别的技术信息,是离赎回表现力最遥远的那种。我将称它为恰当解释的问题。

水晶的描绘和模仿

在有描绘水晶的图画之前这段历史可能已经开始,因为水晶本身就是原始人类最早收集的对象之一。石英和方解石晶体在突然的压力下改变了它们的形状,可以被视为是最早的雕塑[5]。但如果我们从水晶图画开始,最早的记录便是16世纪以降在好奇柜里标本的图像。它们直接受益于当时西方绘画的具象画法,在构图和光的处理上精美绝伦。它们偶尔出现在中世纪晚期

至文艺复兴时期的有关死亡和虚无的象征艺术中,因为水晶体被视作自然完美而不朽之物。水晶还在新柏拉图主义理论中起决定性作用——如果将它们做与正面和半正面体或模仿透视的模式进行比较的话。在这些尚未得到充分研究的早期信息里,水晶体是孤立的,仅限于生产范围,或是众多的“自然的奇迹”,在明亮或昏暗的特内比派画家(tenebrist)(起源于17世纪意大利,流行于巴洛克时期的绘画风格。译者注)的阴影里,不过,总还是在当前绘画和版画的传统之中。相比之下新兴的晶体学科要求的东西更精确。为了绘出晶体的翔实图画,并避免类似晶体的误差,艺术家的绘图方法必须被严格限制[6]。

结晶学图像的历史可以被划分成两大时期,以阿贝·阿羽依(Abbey Haüy,1743—1822)1801年出版的著作《矿物学条约》(Traité de mineralogy)划分。这本著作使结晶图像走向规范化。从阿贝开始,结晶体不再使用西方绘画插图的绘制方法,而显得没有重力、颜色、刻线、中间色调或纹理[7]。

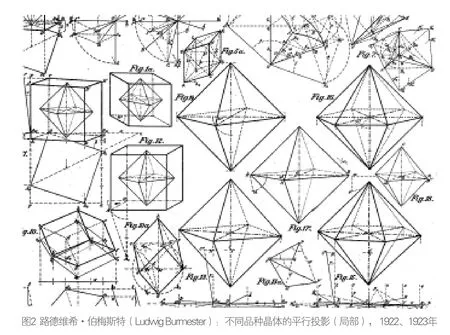

图1是阿贝之前的著作1723年出版的莫里茨·安东·卡贝拉(Moritz Anton Cappeller,1685—1769)所著的《矿物学初探》(Prodromus Crystallographi)中的插图,图2则是历史学家路德维希(Ludwig Burmester,1840—1927)于1923年收集的属于第二时期的绘图技巧的插画[8]。阿贝没能看到在他三个世纪之前的理论的相互矛盾;最近一位晶体史学家约翰·伯克(John Burke)发现这个差别并倾向于“强烈”支持托马斯·库恩(Thomas Kuhn,1922—1096,美国物理学家、历史学家和科学哲学家。译者注)“革命性”的无图表科学[9]。但是我们选择在第二时期晶体插图的合并成更少更一致的定量公式里解释具象系统。

莫里茨注重明暗对比,他在葡萄酒醋里形成的盐晶体(中心的小房子形状)加上常规的阴影。他采用的光源是不一致的,也许他分别地看到并记录每个标本,所以无法采用标准化光源。但对纹理和阴影却非常重视,使我们得到了晶体大小的一般印象,就像排列在桌面上一样。像情节处理一般,他敏感的呈现方式捕捉到晶体内不起眼的瑕疵。请注意,右面中心有缺陷的晶体,它的面是弯曲和不规则的。绘图的局限是他的眼睛和耐心,在描绘右下方的一些无形碎片时两者似乎都已被用尽。

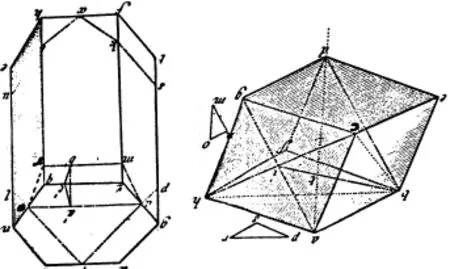

莫里茨直截了当的有点杂乱无章的绘图风格从来没有完全从晶体学图像中消失,但在阿贝以后就很稀少了[10]。200年后,路德维希对明暗对比、尺寸大小或小瑕疵都不感兴趣。他表现的形状是理想的几何固体:八面体、十二面锥体、硅面体(右)和菱面体(左下)(图2)。他不是在记录“模式标本”或任何种类的标本,而是从许多例子得出的数学性质,所以他的绘图法和风格与莫里茨是根本对立的。当莫里茨在众多的晶体样品寻找每种类型的最完美的一个,路德维希就在他的理想化抽象类型多种形式中求平均值:那是一场开始于普拉克西特利斯(Praxiteles)和宙克西斯(Zeuxis)关于实证调查和理想化的古老辩论[11]。路德维希的绘图是一个提醒——它告诉我们标本实际上看起来的样子——尽管只是本质性的因为它的功能就是如此,而更为重要的是非自然的图形表示法可以直接从图像上测量长度和角度。原则上,一个晶体学专家可以拿一张图,用直尺和量角器读出晶体的性质(一般说这是不必要的,因为图的文字已经附带了这些信息)。路德维希的图都是平行推测,这意味着它们是完全量化的,而这也意味着从任何角度都看不到它们(它们看起来好像是真实的对象,但它们是斜轴测投影而断无投影中心,因此是看不到的)。但如果认为他放弃了自然描绘法或转向抽象都将是错误的结论。由于各个固定参数的推断都让人联想到一个单一的线性透视图,这是因为每个晶体从上面和有点右侧的角度被“看到”。由于大多数晶体的体积很小,而平行边似乎不可交汇,所以投影最后看起来像似是而非的真实对象。在自然主义和符号之间,在早期图片以某种方式携带含义和图片的要求——即在晶面传达准确的定量信息之间,路德维希的图像保存了两者有趣而又紧张的关系。从绘图惯例角度看,他的画法是在自然主义的西方传统之外,但是还属于模仿,在某种意义上它们的存在体现了两个相互矛盾的理念:严谨的定量(这仅适用于平行投影)和透视的错觉(好像晶体可能实际存在和可以被看见)。

新古典主义和构建模块的形式

这是水晶绘图史上的主要运动:远离杂乱无章的自然主义,转向几何符号。大部分的变化似乎是由矿物学家的关注而引起,但实际上是在跟随和参与同时期的美术运动。19世纪之初,当水晶绘图首次脱离不确定惯例而绘制出轮廓清晰的晶体的时候,也是奔尼纳·盖纳雷瓦(Benigne Gagnereaux,1756—1795)、约翰·弗拉克斯曼(John Flaxman,1755—1826)的活动时期,如原始派(Les primitifs)——新古典主义的艺术家和运动,强调图式高于内容,扁平轮廓高于明暗对比和深度,纯抽象毫无生气的白板风格(tabula rasa)高于郁郁葱葱的但似乎要窒息视觉想象力的巴洛克灌木丛[12]。罗伯特·罗森布鲁姆(Robert Rosenblum,1927—2006,美国艺术史学家。译者注)在《1800年间的国际风格》(The International Style around,1800)一书中描述了这些发展[13]。但同时代的简式版画、线形建筑,以及画面空间的“扁平化”的发展要比罗森布鲁姆的描述来得复杂,远远超出了美术,而牵涉透视、工程学、科学插图、几何图形、建筑绘图、天文学、学院裸体画、解剖,甚至结晶学图像。

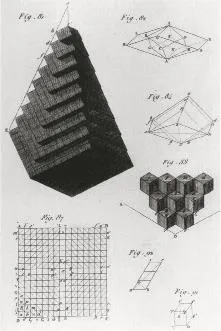

图3 阿贝·阿羽依(Abbe Haily):类石英里的整体分子,1822年绘制

图4 阿贝·阿羽依(Abbe Haily):一个整体分子和方解石的六方晶体,1822年绘制

在此背景下,通过一些科学的和教育学学科的例子,就足够促成国际风格的蔓延。在阿贝的《矿物学条约》出版的约4年之前,加斯帕·德蒙(Gaspard Monge,1746—1818,法国数学家,投影几何的创始人。译者注)出版了他编纂的工程制图《几何的描述》(Leçons de Géométrie Descriptive),以此避开线性透视而赞成平行和斜投影。大约在同一时间或更早一点,建筑绘图、学院裸体画和解剖图都采用了全新的线性模式,日后成为传统的剖面线缩写、细线的变化、水彩淡色调,以及遥远或无限透视点均被正式教育学采纳。

与结晶图关系最为密切的也许是建筑图。早期教育学就可看到让·尼古拉·路易·杜兰德(Jean Nicolas Louis Durand,1760—1843,法国新古典建筑师。译者注)所做的建筑基石的实验。他在《建筑基本构架》(Precis des Lecons d’Architecture 1802-1805)展示了被叫作“关系”(parties)的建筑施工不可分割的“原子”可以根据效率建造定律在绘图纸上画出来并可作组合。图形效果很像阿贝理论中的不可分割的分子(molecules integrantes)即那些根据衰退(décroissement)定律结合起来,形成晶体的基本单位[14]。图3出自阿贝的《晶体学条约》,其中小立方分子(右中)被巧妙地组合,形成一个石英晶(左上角)上半部分。

安东尼·维德勒(Anthony Vidler,1941—,耶鲁大学教授,建筑史学家。译者注)在叙述当时建筑的“几何化”指出:当一个传统的建筑装饰被删除时,“几何形状就变得重要,像一个无效的骨性结构”[15]。无论是晶体图绘者还是建筑师都想玩18世纪想象力的核心创意:变形的极限或者寻找原始形式。当杜兰德发现长方形的建筑物的“残部”,和马克·安东尼·洛吉耶(Mac Antoine Laugier,1713—1769,法国建筑理论家。译者注)在作刻在圆柱上面圆柱形树的思索时,他们都在探索由原本形状演变的抽象化原则:小树酷似大树,正如小门廊类酷似精美的柱廊,或由不可分割分子组成的精致的水晶[16]。

洛吉耶的理想廊柱和杜兰德的“残部”结合起来,就像他们组合的大物体,阿贝的不可分割分子也是如此。当阿贝确实开始将大样本打成碎片,并以此表明晶体裂解所产生的只是矿物特性形状一个小的版本。他设想:如果碎片可以继续被小心翼翼地打破,在显微镜下,即使是最微小几乎看不见的小碎片也将具有相同的形状。杜兰德的“残部”和洛吉耶的廊柱构成的“分子”会像原生晶体的普通形状。这是仔细分析和搜寻“白板”(tabula rasa)的普通假设,它导致新古典主义艺术家以及晶体的描绘者强调自然的几何构造模块。当发现原初形状不像它们结合起来形成的结构时,他们的搜寻做了更激进的转向。建筑师路易斯·艾蒂安(Etienne Louis Boulle,1728—1799)和克劳德·尼古拉斯·勒杜(Claude Nicolas Ledoux,1736—1806)开始搜寻“字母”或“构造模块”的基本形式,如球体、圆形、阶梯形金字塔——这些形状意外地组合就会像看门人的门房、箍桶工人的住所或猎人小茅屋[17]。

阿贝还想到反直觉的线。他采取了更抽象的数学分析模式,这使他发现原始的消减分子(molécules soustractives):构建模块完全不同于它们形成的晶体。他被他的发现迷住了,例如,方解石的一个微小的平行六面体分子(图4,右),可以大量堆积而形成一个非常不同的六棱柱(图4,左)。

基本构建模块的这两种生成方法是这个时期的生成二分法,因为它们体现了形式的简单线性累加(其中不可分割的分子简单地堆积起来,一个在另外一个的上面)和无形的或抽象的建造(其中物质的分子结构与它们的构成完全不同)。前者模式是无数的司空见惯的活动,从建筑石墙到铺设木板;而任何意外的变形则是后者的模式。这两种情况都发生在美术中,但阿贝讲得最准确,并具有最不妥协的严谨性。向新古典主义过渡可以阐明晶体绘画的“革命”,但更准确的说法是:18世纪晚期的变法在晶体绘画里的预演比在绘画或建筑里的更清晰、更彻底。

(未完待续)

注释:

[1] 本文为[美]詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins)著, [美]蒋奇谷译《图像的领域》(The Domain of Images)第二章, 江苏凤凰美术出版社,2018年4月第1版。

[2] 相反,如通信原理等学科假设除了“信息”的任何含义都是不可取的。参阅罗宾·金罗斯(Robin Kinross)《设计话语:历史,理论,批评》(Design Discourse: History, Theory,Criticism)中的章节:《中立的修辞》(The Rhetoric of Neutrality),编辑:维克多·马哥林(Victor Margolin),芝加哥:芝加哥大学出版社,1989年,第131—143页。

[3] 参阅托马斯·维斯科尔(Thomas Weiskel)《浪漫的崇高:结构与心理学超越的研究》(The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychology of Transcendence),巴尔的摩:约翰·霍普金斯大学出版社(Johns Hopkins University Press),1976年。

[4] 参阅我的《论荒唐暧昧的绘画》(On Monstrously Ambiguous Paintings),《历史和理论》杂志(History and Theory)卷32,第3期,第227—247页,1993年,以及《为什么图片困惑我们?若干关于过分写作的思考》(Why Are Our Pictures Puzzles? Some Thoughts on Writing Excessively)刊载于《新文学史》杂志(New Literary History)卷27,第2期,第271—290页,1996年,埃尔金斯1998年修订。

[5] 参阅罗伯特·贝德纳里克(Robert G.Bednarik,)《旧石器时代艺术和考古神话》(Paleoart and Archaeological Myths),刊载于《剑桥大学考古》杂志(Cambridge Archaeological Journal)卷2,第1期,1992年,第27—57页,特别是第34页。

[6]晶体图像史一般的来源包括:保罗·格罗斯(Paul Groth)《矿物学科学的演变》(Entwicklungsgeschichte der Mineralogischen),柏林:施普林格(J. Springer)出版社,1926年,重印:威斯巴登:杉丁(M. Sandig)出版社,1970年;并参阅埃莱娜·梅茨格(Hélène Metzger)《晶体学起源》(La Genèse de la science des cristaux),巴黎:布兰查德(Blanchard)出版社,1969年(1918年初版);约翰·伯克(John G. Burke)《晶体科学的起源》(Origins of the Science of Crystals),伯克利:加州大学出版社,1966年;赫尔曼·达斯(Hermann Tertsch)《水晶世界的奥秘;一门罗马的科学》(Das Geheimnis der Kristallwelt; Roman einer Wissenschaft),维也纳:格拉赫和维定(Gerlach und Wieding)出版社,1947年;并有《晶体图像学的历史地图集》(Historical Atlas of Crystallography),编辑:利马—德—法里亚(J. Lima-De-Faria),多德雷赫特:库鲁文(Dordrecht: Kluwer)出版社,1990年。

[7] 概括地说,鉴于阿贝(Abbey Haüy)提倡特别枯燥画风,也就是那些从描绘对象散发出来的视觉疵瑕,有趣的是他的弟弟,瓦伦丁(Valentin Haüy,1745—1822)第一次印刷为盲人触摸浮雕字的版画;参阅他《盲人教育论文》(Essai Sur L’Education Des Aveugles),巴黎:销售为儿童和盲人印的印刷品(Paris, Imprimé par les enfansaveugles, et se vend à leur seul bénéfice),1786年。

[8] 参阅莫里茨·安东·卡贝拉(Moritz Anton Cappeller)《晶体的不恰当晶体图的解释》(Prodromus Crystallographiae De Crystallis Improprie Sic Dictis Commentarium),卢塞恩:太比斯·亨里奇·壬瓦蒂·维森(Lucerne:Typiis Henrici Rennwardi Wyssing出版,1723年,重印:慕尼黑:孔斯特,皮劳蒂和楼勒出版社(Munich: Kunst- und Verlagsanstalt Piloty und Loehle),1922年;本玛斯特(Burmester)《成角投影》(Schrager Projektion)中的章节:《晶体图及其实践的发展历史》(Geschichtliche Entwicklung des kristallographischen Zeichnens und dessen Ausführung)章节,刊载于《晶体学杂志》,57期,1922、1923年,第1—47页,插图:第706页。关于卡贝拉,参阅卡尔·迈克尔·马尔(Carl Michael Marr)《晶体史》(Geschichte der Crystallkunde),卡尔斯鲁厄:马克思(Carlsruhe: D. R. Marx)出版社,1825年,重印:威斯巴登:杉丁(M. Sandig)出版社,1970年,第73页。

[9] 参阅伯克:《晶体科学起源》(Origins of the Science of Crystals),同前。

[10] 参阅彼得·赫尔曼:(Peter Hermann)、约瑟夫·博赫尔森(Joseph Vogelsang)《晶体》,波恩:科恩和叟恩(Bonn: M. Cohen und Sohn)出版社,1875年。

[11] 关于当下解剖图的例子,参阅我的《两种观念的人体:伯纳德·齐格弗里德·阿尔比努斯和安德烈亚斯·维萨里》(Two Conceptions of the Human Form: Bernard Siegfried Albinus and Andreas Vesalius),《艺术和历史》(Artibus et Historiae)第14期,1986年,第91—106页。

[12] 请参阅我的《1750—1840年新古典主义时代的图画空间的澄清,否定和毁灭》(Clarification, Negation, and Destruction of Pictorial Space in the Age of Neoclassicism,1750—1840),刊载于《艺术史杂志》(Zeitschrift für Kunstgeschichte)56卷,第4期,1990年,第560—582页。

[13] 参阅罗森布鲁姆(Rosenblum):《1800年左右国际风格:线性抽象研究》(The International Style Around 1800: A Study in Linear Abstraction),纽约:加兰(Garland)出版社,1976年。

[14] 杜兰德(Durand):《给理工学院的建筑讲座》(Precis Des Lecons D’Architecture Donnees A L’Ecole Polytechnique),巴黎:综合理工学院(École Polytechnique),1802—1805年;关于他的理性主义应用,参阅他的《各类建筑物的平行和收集》(Recueil et parallèle des edifices du tout genre)中的理性主义应用,巴黎:综合理工学院,1800年。

[15] 维德勒(Vidler):《类型的想法》(The Idea of Type),《对立面》杂志(Oppositions)第8期,1977年,第94—115页。

[16] 参阅洛吉耶(Laugier):《一篇关于建筑的论文》(An Essay on Architecture),翻译:沃尔夫冈(Wolfgang)和安·赫尔曼(Ann Herrmann),洛杉矶:亨尼西和英格尔斯(Hennessey and Ingalls)出版社,1977年。

[17] 这些都是勒杜的变革。关于勒杜的那句“字母表中的字母”参阅安东尼·维德勒(Anthony Vidler)《纪念碑的述说:格雷,勒努瓦,与历史的痕迹》(Monuments parlants: Grégoire,Lenoir, and the signs of History),《艺术与文本》杂志(Art and Text)第33期,1984年,从第12页起。关于波勒(Boullée),参阅海伦罗西瑙《波勒和富有远见的建筑》(Boullée and Visionary Architecture),伦敦:学院社出版(Academy Editions),1976年。