让学生在知识的学习过程中学会数学思考

2018-09-27张靖张春梅

张靖 张春梅

【摘 要】数学教学,要把学生的思考作为核心。教师在普遍关注学生的知识与技能的发展时,更应关注学生的数学思考,让数学思考贯穿于整个教学过程中,从而提升学生的思维能力,培养学生解决问题的能力,数学教学才是有效的。对此,教师可以尝试从依托情境、操作活动、教学细节、深化运用等方面来提升学生“数学思考”的方法和经验。

【关键词】数学教学;策略方法;数学思考;培养能力

数学教学,其核心内容是提升学生的数学思考能力,在面临各种现实问题时,能够从数学的角度去思考,自觉应用数学的知识、方法、思想和观念去发现其中所存在的数学现象和数学规律,并运用数学的知识和思想方法去解决问题。因此,数学思考是学生进行数学学习的核心,是数学教学中最有价值的行为,是数学课堂教学中最需要做的事。

那么,教师在数学教学中如何让学生在学习知识的过程中学会数学思考,在获取知识的同时提升思维能力,形成解决实际问题的能力。对此,笔者将结合教学实践来谈一些体会。

一、依托情境,启迪数学思考

思考的过程是一个“情境—探究—思考—发现—解决问题”的过程。《义务教育数学课程标准(2011年版)》也强调:“要让学生在生动具体的情境中学习数学。”因此,数学教学中,我们要以课程标准为指导,以教材为框架,大胆应用生活中的素材创设问题情境进行教学,通过问题情境,巧妙地把学生的数学认知与学习情感结合起来,才能引发学生深度的心理参与,启迪学生有效的思考。

例如,笔者在教学“圆的认识”一课时,设计了以下环节导入新课。

1.设置情境:参加亲子寻宝活动的选手得到这样的提示:宝物距离红点3米。(课件出示标有红点的白纸,纸上1厘米代表1米)请学生猜一猜,宝物可能藏在什么地方。

学生各抒己见,交流自己的猜想。

2.动手操作:在学习单上画一画你的想法。

学生拿出课前教师准备好的学习单进行操作。教师巡视,了解并收集学生的各种情况。

(预设:通常情况下,学生会在红点四周标出一个、两个、四个等几个点,这时教师可稍作启发:“只有这几个点距离紅点3米吗?”这时应该就会有学生想到圆周。)

3.作品展示:指名学生展示自己的作品,并说一说理由,其余学生进行评价,形成共识。

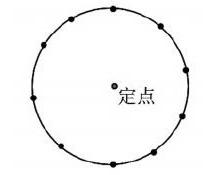

4.课件演示:教师通过课件动态演示符合条件的所有点组成一个圆,并作说明:红点是一个固定的点,我们称之为定点,宝物到定点的距离3米是一个固定的长度,我们称之为定长。

5.揭示课题:圆里藏着一些特别的秘密,今天这节课我们就一起来研究圆。

在小学生的精神世界中,想一探究竟的意识非常强烈。因此,教师从学生已有的生活经验和认知水平出发,创设“猜宝物位置”的问题情境,在找点的过程中引导学生通过猜测、操作、思考发现这样的点有无数个,并最终围成了一个圆,让学生初步感知圆是什么,激发了他们探究圆的欲望。在这样的情境中,学生很快进入问题探究者的“角色”,真正投入到学习活动中来,为学习新知奠定了基础。在这样的过程中,学生进行数学思考的意识和能力得到了培养和锻炼。

二、操作活动,促进数学思考

数学课的活动是数学化的活动(而非游戏活动),操作是数学化的操作(而非程序操练),活动的目的是促进学生对数学的理解,帮助学生进行数学思考。可见数学思考才是数学活动的本质。数学活动应突出让学生经历数学化的过程,让学生从自己的数学经验出发,经过自己的思考,主动去获得一些发现,增强内心对数学的情感体验。

如教学三年级“倍的认识”,从学生原有的知识与实际生活经验来看,学生对倍的认识比较陌生,建立对倍的表象认识有一定的难度。教学这一课时,先结合具体情境,初步认识“倍”,在帮助学生进一步理解时,采用了数形结合方法,设计了三次摆一摆的活动。

第一次摆

第一行摆: (2根小棒) 第二行摆:(是第一行的 4 倍)

在学生摆出第二行小棒后,教师又提出:“你摆的能让人一眼看出第二行是第一行的 4 倍吗?”

通过操作,学生感知到: 2的4倍就是4个2。

第二次摆

把第一行的 2 根小棒换成 3 根,也让同学们摆出第二行是第一行的 4 倍。

学生尝试操作,按要求摆小棒。

交流摆的结果和自己的想法。

师:这两题第二行的个数都是第一行的 4 倍,可是第二行的个数却各不相同,这是为什么呀?

学生交流,得出2的4倍和3的 4倍是不同的。

通过第二次的操作,学生明确,是谁的几倍就以谁为标准。

第三次摆

第一行摆 5 根。 第二行摆的根数是第一行的 1 倍。

这第三次摆是针对学生对倍数的认识的易错点而设计,学生有摆 5 根的,有摆 10 根的,产生争议。让学生观察所摆的小棒,利用前面所学的知识,自主交流讨论,很快大家肯定了摆 5 根是对的,因为 5 的 1 倍就是 1 个 5 。

通过这三次有层次、有针对性的摆一摆,学生从直观的图形数量中理解了“倍”的含义,也弄明白了“一个数的几倍”就是“几个这个数”,在这一过程中理解了 “ 求一个数的几倍是多少”应该用乘法计算,也为下一课“求一个数是另一个数的几倍”奠定了基础。

以上教学,教师注重活动的设计,更注重以活动为载体,引发、促进学生的数学思考,让学生在数学活动中享受到思考的快乐。

三、关注细节,提升数学思考

关注数学教学中的细节,捕捉有价值的“错误”,能够在简单中找到智慧,在平淡中获取无限的思考空间,擦出学生思考的火花。

例如,一次笔者在上“平行四边形的面积”研究课时,组织学生开展探究活动,通过摆一摆、剪拼的方法获得了平行四边形的面积计算公式:底×高。但发现有个别学生用“底×邻边”来计算,笔者请学生说一说理由,他认为把活动的平行四边形拉成长方形就行了,用底×邻边就可以计算出平行四边形的面积。针对这一情况,笔者组织学生开展了以下的探究活动。

教师把一个底是4厘米、高是2厘米、邻边是3厘米的平行四边形纸片粘贴在黑板上,并附一活动框架在上面,拉动变形成一个长方形,让学生观察思考:这个长方形的面积和平行四边形的面积相等吗?

接着引导学生通过摆小正方形的方法进行验证:原来平行四边形上的小正方形只能摆两行,现在能摆三行,说明拉成长方形后面积已经变大了。

让学生充分讨论,这个平行四边形还可以拉下去,面积会越来越小。

教师拉动平行四边形让学生观察,发现原来每行摆4个1平方厘米的小正方形可以摆两行,慢慢地连摆一行也不行了。

师:为什么用剪拼的方法可以,而用拉动的方法却不行呢?

生:剪拼后得到的长方形面积不会变,还是原来的部分,而拉动的面积会变大或变小。

师:如果我们从摆小正方形的角度来看,剪拼与拉动每行摆的块数都没变,但是摆的行数有什么变化?

生:剪拼時可以摆两行,拉动时往上拉可以摆三行,往下拉越来越窄,连一行都摆不到。

师:拉动时每行摆的块数不变,实际上是平行四边形的底没变,而摆的行数变化了,实际上是平行四边形的……

生:高变了。

师生小结:转化的根本是要保证面积不变,拉动变形使平行四边形的面积发生了改变,因此,用底×邻边的方法计算平行四边形的面积是不对的,只能用底×高。

从这个例子中我们可以看到,教师善于观察,发现细节,逐步引导学生开拓思维,获得深刻的内心体验。这样既提升学生数学思维的深度,又促进学生数学素养的发展。

四、运用拓展,升华数学思考

我们知道,任何知识的运用都离不开思维,从这个意义上讲,学生在运用知识解决问题时一定在学习思考。因此,教师应科学地设计练习内容,特别是练习课、复习课中的训练内容,让学生在巩固和整理知识的同时,能够升华数学思考,从而促进学生思维的发展。

笔者在教学六年级“简便计算”总复习一课时,设计了一个拓展练习:针对下面的算式,进行扩充算式,使扩充后的算式可以运用运算规律进行简便计算。

直接运用奖1颗五角星,部分运用奖2颗五角星,转化运用奖3颗五角星,过程运用奖4颗五角星。这一环节将学生的学习活动推向了一个高潮,把新信息整合到学生已有的知识体系中,让学生寻求合理的解题方法,增强学生对知识的认知,数学能力得到提升,数学思维得到发展。

总之,学生学习数学的本质特征是“思考”,数学教育的重要目标就是培养学生的思考能力,让学生学会数学的思考。在数学教学过程中,教师要站在“一切为了学生的终身发展”的高度,要给学生努力创设良好的思考环境,引发学生的数学思考,不断促进学生的数学思考力度,感受数学思考的魅力,使学生成为会数学思考、乐于数学思考的人,为其以后的学习、工作打下良好的基础。

参考文献:

[1]吉康连.浅谈学生数学思考能力的培养[J].小学生·教学实践,2013(10).

[2]易良斌.强化数学思考 促进有效建构[J].数学教学研究,2007(6).

(云南省玉溪市玉溪聂耳小学 653100云南省玉溪市玉溪第三小学 653100)