正式法的法律多元化

——以枫桥经验与调解政策为例

2018-09-27宋肇屹

宋肇屹

一、导论

就法律多元主义(legal pluralism)的范式而言,“法律多元主义并不是一个分类学上的概念,它是一个不断流变的概念,也就如法律本身一样。”①Gordon R Woodman,Ideological Combat and Social Observation:Recent Debate about Legal Pluralism,The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law,1998,Vol.30.具体而言,它指的是在同一环境下的人们会遵从多个规范性秩序的情况。当学术界试图讨论法律多元主义时,“法律”一词具体指向什么,则必须得到解释。面对此问题,应该将何种秩序规范包含在法律多元主义的讨论中,也存在着巨大的争论。但是,本文并不会对此作过多讨论,因为本文所讨论的法律秩序将会仅限于中央以及地方立法机关和行政机关所出台的正式的法律、规则以及政策。本文将政府政策同样包含其中,理由是它在中国有着与法律相似的规范性功能。

不同法律秩序之间的关系可以被类型化为平行关系(parallel)或从属关系(subordination)。美国学者塔玛纳哈(Tamahana)曾经提供了六种平行的秩序体系,包括正式法规范、习惯法规范、宗教法规范、经济规范、功能性规范以及社群规范,他认为这些秩序之间的冲突是不可避免的,因为它们同时会对同一个事项主张自己的权威性或控制权。①Brian Z Tamanaha,Understanding Legal Pluralism:Past to Present,Local to Global,Sy dney L.Rev.,2008,Vol.30.相似的,英国学者加利根(Galligan)也将法律多元主义视为“多个法律秩序可以在同一社会或领域内同时存在”的现象,并且这些互相平行的秩序之间的关系也会产生问题。②Denis Galligan,Law in Modern Society,Oxford University Press,2006,p.162.塔玛纳哈认为,这种冲突与不同秩序间的权力差距有联系。在这种思路下,规范秩序的“金字塔模型”(pyramidal view)便是一例。在这个金字塔下,只有正式法被认为是最高阶、覆盖最全面以及最为开放的秩序,而其他规范则通过正式的法律制度得到授权或认可。③Keith Culver and Michael Giudice,Legality’s Borders:an Essay in General Jurisprudence,Oxford University Press,2010,p.152.在平行的或从属的法律秩序中,秩序之间的冲突与合作都会存在。此外,另一个存在于法律多元主义领域的切分是格里菲斯(Griffiths)提出的“强多元主义”与“弱多元主义”。强多元主义指的是国家法律秩序与其他独立法律秩序之间的关系,而弱多元主义则存在于国家法律秩序之内,其中国家主权掌控着适用于不同群体之间的不同规范秩序。④John Griffiths,What is Legal Pluralism?,The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law,1986,Vol.18.

目前在国际学术层面,对于法律多元主义的讨论主要集中在国家法与国际法的互动,或国家法与习惯法的互动。而当我们在谈论一个国家之内的法律多元主义时,我们需要问自己的是:除了习惯法之外,还有怎样的规范秩序存在。对此,一个可能的答案便是国内正式法律体系内部的多元主义。⑤See Agnete Weis Bentzon,A Note on the Polycentricity of Law:A Danish Version of Legal Pluralism,Commission on Folk Law and Legal Pluralism Newsletter,1992.而在一个特定的时空环境中检视该问题时,我们可以发现在已有的学术讨论中,针对目前我国语境下的多元主义研究仍然非常有限。①在中国语境下,现有文献主要集中于国家法与习惯法之间的互动,关于中国传统社会的习惯法,参见王志强:《法律多元视角下的清代国家法》,北京大学出版社2003年版;梁治平:《清代习惯法:社会与国家》,中国政法大学出版社1996年版。关于当代中国的法律多元主义,参见苏力:《法律规避与法律多元》,载《中外法学》1993年第6期;张钧:《法律多元理论及其在中国的新发展》,载《法学评论》2010年第4期。因此,本文便旨在对当代中国的正式法内部的多元化进行探讨,而这某种程度上可以被归为上文提及的弱多元主义的范畴。

关于调解在多元主义中的独特地位,已经有学者指出,基层的调解实践在我国传统非官方法与正式法律体系之间的互动中起到了关键的作用。②See Shahla Ali,The Jurisprudence of Responsive Mediation:an Empirical Examination of Chinese People’s Mediation in Action,The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law,2013,Vol.45.本文旨在针对存在于当下中国的正式法多元化,从地方法律政策与国家法律之间的相互作用出发,以枫桥经验与相关调解政策的推行为例,提供一个描述性和规范性的见解。需要阐明的是,本文旨在探索法律多元化在特定语境下的适用及影响,而无意质疑法律多元主义的现有范式。以枫桥经验和调解政策为例,本文将试图回答以下问题:在我国,纵向与横向的法律多元化是否在法理学意义上符合法治的要求,以及这种多元化将会对我国的法学实证研究造成怎样的影响。值得注意的是,已经有学者将枫桥经验视为中国版本的法律多元主义,③董青梅:《“枫桥经验”中的多元法治图景》,载《山东科技大学学报(社会科学版)》2018年第1期。也有学者在法律多元主义的框架下,认为枫桥经验作为一种“软法”可以有效地参与基层的社会治理。④韩永红:《本土资源与民间法的生长——基于浙江“枫桥经验”的实证分析》,载《中共浙江省委党校学报》2008年第4期。

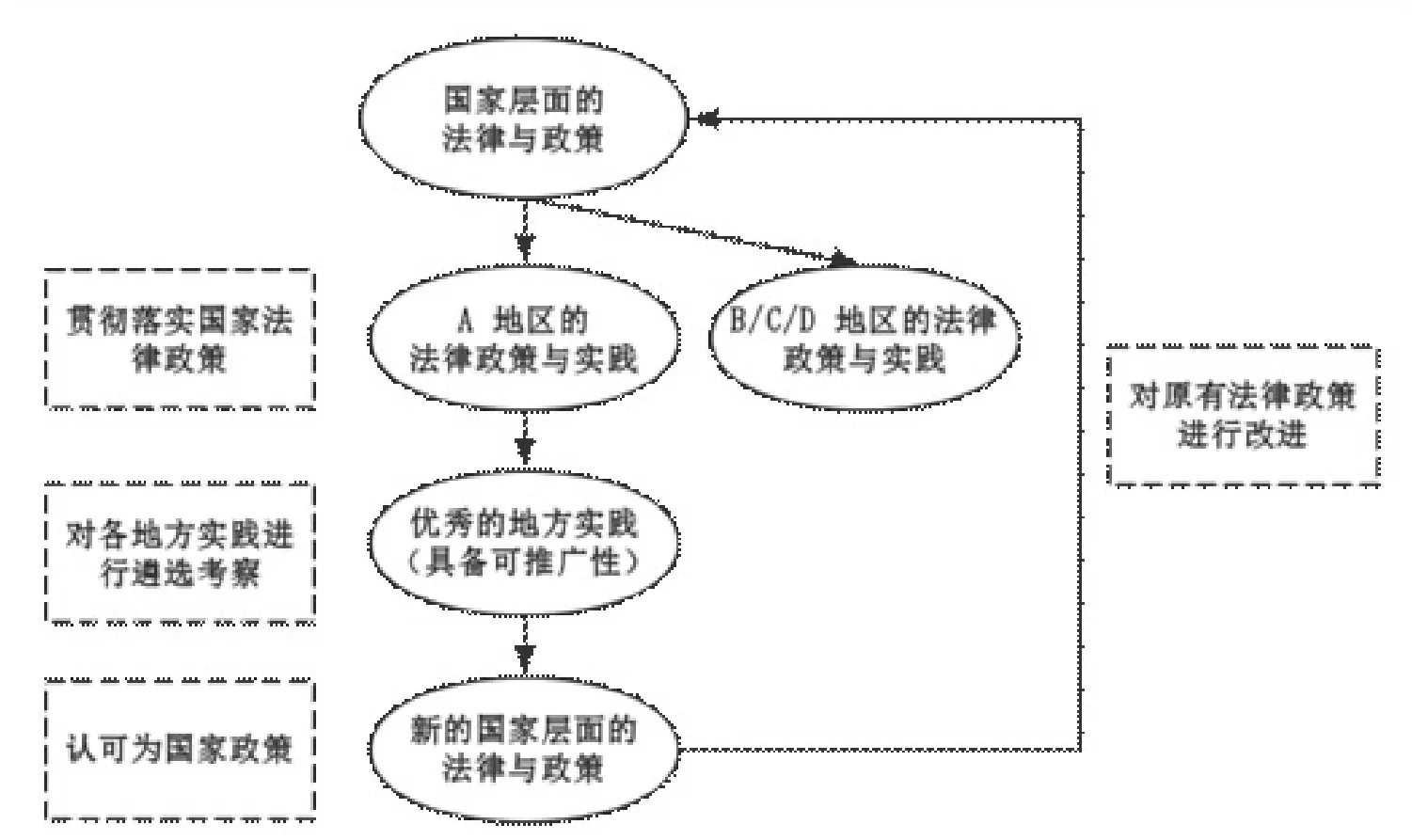

本文的论点是基于这样的一个观察:通过观察枫桥经验和调解政策在我国的出现与推广,主张我国目前已经出现了一个动态的多维度(纵向与横向)法律多元化。纵向上,地方的省、市、县上的法律与政策与国家法律政策共存。横向上,我国各地巨大的社会差异导致了各地存在不同的地方实践与立法。这些地方上的规范秩序不仅可以解决当地特殊的问题,更会与其他地方规范进行某种意义上的竞争,竞争中,那些更具有可推广性的优秀实践则会成为国家层面的法律或政策。在此基础上,本文将在法理学的框架下,进一步探讨这种多元化对我国的社会主义法治所产生的潜在的正面与负面影响。最后,本文希望通过该研究,可以为我国的实证法学研究提供新的思路。

二、社会主义法律体系的构建与枫桥经验的产生

改革开放后,为了实行一系列的经济与政法改革,我国在各个领域内都出台了大量的立法和行政法规。一方面,最初我国通过法律移植的方式从域外借鉴了大量的司法制度。例如,《民法通则》很大程度上借鉴了德国民法典中的体系。而作为调整纠纷解决方式的《民事诉讼法》则受到了苏联法律与西方法律传统的影响。①何勤华:《新时期中国移植西方司法制度反思》,载《法学》2002年第9期。另一方面,与从域外移植的法律体系不同,作为定纷止争的传统方式,调解长久以来则被认为是东方智慧的一部分。②See Xianyi Zeng,Mediation in China-Past and Present,Asia Pacific Law Review,2009,Vol.17,sup.1.这一传统之后通过《人民调解法》与《民事诉讼法》等相关官方立法规定加以确认。

多元主义理论认为,在一特定领域内,如果调整该社会领域关系的法律是从域外移植过来的话,它的权威性就会受到一定程度的弱化,相应的,习惯法在该领域就会占据一个更重要的角色。③Brian Z Tamanaha,Understanding Legal Pluralism:Past to Present,Local to Global,Sydney L.Rev.,2008,Vol.30.因此,在中国的法律移植语境下,调解的功能就不止于先前学者所指出的那样,仅限于调和传统法与国家法的紧张关系。我国当代的调解实践更在传统纠纷解决模式转型到正式民事诉讼程序的过程中起到了有效的指导作用。它在中国的不同地区环境下,起到了不尽相同的作用。考虑到现有的习惯法—国家法范式,从地方正式法切入的角度可以用来充实我们对中国内部的法律多元化及其制度的理解。因此,本文中将以枫桥经验及相关调解政策作为例子进行这项观察。

在过去的十年中,调解作为一项基层社会治理的有效手段,在党中央和相关政府文件中被多次提及。在党中央和最高人民法院的政策中,有两件很关键的事项。前者是由习近平总书记主持的杭州会议,他倡导“枫桥经验”,鼓励政府和法院通过调解解决纠纷。后者则是最高院提出的“大调解”政策。当然,枫桥经验也可以被视为是广义大调解政策的一部分。①董青梅:《“枫桥经验”中的多元法治图景》,载《山东科技大学学报(社会科学版)》2018年第1期。以下部分将从这两项政策的经验证据中汲取一个粗略的实际情况,描述调解政策在不同地区的工作方式。

首先,“枫桥经验”是指浙江省诸暨市枫桥镇干部群众创造的“发动和依靠群众,坚持矛盾不上交,就地解决。实现捕人少,治安好”的工作机制。②刘志松:《“枫桥经验”引领基层矛盾纠纷解决》,《中国社会科学报》2013年11月27日第7版。1963年,毛泽东同志首先认可了枫桥经验的重要性。50年后,在习近平总书记再次提出坚持“枫桥经验”的指示后,各地方党委、政府部门、法院便开始通过不同的方式进行学习与贯彻。③根据在互联网上检索相关政府的媒体公告,中国大陆所有的31个省市、自治区、直辖市都通过不同的方式在学习枫桥经验。从行政层级上来看,市级与省级机关也都进行了相关学习贯彻的活动。从权力属性角度,有的学习活动由政府组织,而有的则由党委组织。有的选择组织大会集体研究这一指示的精神,④具体例子参见以下报道:《山西省贯彻落实纪念毛泽东同志批示“枫桥经验”50周年大会和全国信访工作专题会议精神》,http://www.gjxfj.gov.cn/2013-10/24/c_133326407.htm,访问日期:2018年4月22日;《吉林省召开省委常委会议部署下一步经济工作》,http://www.gov.cn/gzdt/2013-10/23/content_2512817.htm,访问日期:2018年4月22日;《安徽省贯彻落实纪念毛泽东同志批示“枫桥经验”50周年大会和全国信访工作专题会议精神》,http://www.gjxfj.gov.cn/2013-11/08/c_133326416.htm,访问日期:2018年4月22日;《江西:运用“枫桥经验”预防化解社会矛盾》,http://www.chinapeace.gov.cn/2013-11/04/content_9375862.htm,访问日期:2018年4月22日;《全省学习“枫桥经验”会议召开》,http://www.2q3.qingdao.sdpeace.gov.cn/contents/59/1993.html,访问日期:2018年4月22日;《河南省召开全省群众信访工作会议》,http://www.gjxfj.gov.cn/2013-11/08/c_133326424.htm,访问日期:2017年4月22日;《湖北:学好用好“枫桥经验” 推进平安建设》,http://www.chinapeace.gov.cn/2013-11/04/content_9375840.htm,访问日期:2018年4月22日;《重庆:坚持好发展好“枫桥经验” 不断提高新形势下群众工作能力》,http://www.chinapeace.gov.cn/2013-10/28/content_9313606.htm,访问日期:2018年4月22日;《四川坚持和发展“枫桥经验”会议在成都召开》,http://www.chinapeace.gov.cn/2013-11/06/content_9406309.htm,访问日期:2018年4月22日;《贵州学习“枫桥经验” 加强和创新群众工作会议召开》,http://www.gov.cn/gzdt/2013-12/10/content_2545291.htm,访问日期:2018年4月22日;《甘肃部署贯彻落实“枫桥经验”50周年大会精神》,http://www.chinapeace.gov.cn/2013-10/30/content_9338781.htm,访问日期:2018年4月22日;《学习“枫桥经验” 践行党的群众路线 为跨越式发展和长治久安提供坚强保障》,http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2013-10/25/content_485737.htm,访问日期:2018年4月22日。有的为了更好地学习这一成功的模式而亲自访问枫桥镇,还有的选择直接借鉴枫桥经验的做法,并将其于当地进行落实。①具体例子参见以下报道:《海南永兴检察室:“枫桥经验”海南乡镇检察版的精品》,http://www.spp.gov.cn/dfjcdt/201410/t20141017_82128.shtml,访问日期:2018年4月22日;《青海省司法厅:新举措部署学习“枫桥经验”》,http://www.chinapeace.gov.cn/2015-01/14/content_11168954.htm,访问日期:2018年4月22日。

第二个例子是大调解政策下上海和云南的调解实践,上海和云南这两个地区在社会和经济条件上有着巨大的差异。最高院自2008年开始实施大调解政策后,各级政府和法院开始进行相关的落实工作。基层官员基于本土的知识和情况,具体采用了不同的调解机制。考虑到广大欠发达农村的情况,云南省选择将人民调解机制引入基层法院和派出所。②参见《专访云南省委常委、省政法委书记孟苏铁:推进三项重点工作 建设面向西南开放桥头堡》,http://www.legaldaily.com.cn/dfjzz/content/2010-12/20/content_2407352.htm?node=7257,访问日期:2018年4月22日。另见XIONG Hao,The Feasibility of Court Mediation in Today’s Southwest China:an Empirical Study of the Grassroots Courts in Yunnan Province,H KU Theses Online(H KUTO),2013.实践中学者还发现,基层法院和行政管理机关在试图利用调解解决疑难纠纷来避免当事人的不满时,也存在一种相互依存关系。基于机构间的日常联系,它们会互相借用对方的合法性权威地位来维护社会的稳定。③XIONG Hao,Two Sides of Court Mediation in Today’s Southwest Grassroots China:an Empirical Study in T Court,Yunnan Province’,Asian Journal of Law and Society,2014,Vol.1.而另一方面,拥有更多的高质量法律人才和财务预算的上海,则率先推行了“委托调解制度”,将某些类型的案件在交由法院处理前先委托由人民调解员处理。④参见上海市高级人民法院、上海市司法局 《关于规范民事纠纷委托人民调解的若干意见》。另见 XIONG Hao,The Feasibility of Court Mediation in Today’s Southwest China:an Empirical Study of the Grassroots Courts in Yunnan Province,HKU Theses Online(H KUTO),2013.除了委托调解之外,政府还建立了“调解工作室”,并在社区中聘请了有名的调解人来解决纠纷。⑤See Aaron Halegua,Reforming the People’s Mediation System in Urban China,Hong Kong LJ,2005,Vol.35.另见《上海长宁区深化大调解体系建设形成大调解“长宁模式”》,http://www.chinapeace.gov.cn/2012-07/17/content_4586537.htm,访问日期:2018年4月22日。上海的调解工作室有两个职能:进行人民调解和接受信访投诉,这极大地减轻了政府和法院解决当地纠纷的负担。①张永进:《调解工作室:上海与广安模式的比较》,载《中国司法》2011年第3期。由上可以看出,云南和上海在相同的国家司法政策下采取了截然不同的做法。虽然解决多元化的地方问题可能是基层官员面临的首要问题,但并非是中央政府唯一关心的问题,中央政府可能更关心的是:如何从这些实践经验中调整相应的政策,并选择对现有国家法律政策的新阐释。

不管是大调解政策还是枫桥经验,各地都通过不同的方式对政策的精神进行落实。毋庸置疑的是,枫桥经验的推广丰富了国家对《人民调解法》和相关政策的解读。但与“大调解”政策不同的是,“枫桥经验”实际上是起源于一个小县的实践,然后被国家选为了纠纷解决的指导原则。因此,从上述的经验证据可以得出一个在调解领域的立法到执行再到修改的循环结构,即“国家法律/政策——当地法律/政策和实践——遴选优秀经验——在全国范围内承认政策——修改国家法/政策”。本文将这种现象描述为一种纵向和横向的法律多元化。

三、多维度的法律多元化与“事实联邦主义”

(一)纵向多元化:地区法律与国家法律

在这一部分中,本文将援引相关政治和经济领域的文献来描述一种地方与中央政府的关系,有人称之为“事实上的联邦主义”(de factofederalism)。本文认为,这种事实联邦主义的现象在某种程度上导致了中国的纵向和横向法律多元化。需要强调的是,这一概念与所谓的“联邦制”并无联系,而仅仅是为了描述一种经济和政府间的关系的现象。

郑永年教授曾从三个方面描述了中国这种事实上的联邦主义。首先,地方政府可以就某些问题作出最终决定。第二,政府间的权力下放已经得到制度化,对中央政府来说,将其权力强加于地方层面并改变政府间的权力分配会变得更加困难。第三,省级官员对经济和政治负主要责任。①See Yongnian Zheng,Explaining the Sources of de facto Federalism in Reform China:Intergovernmental Decentralization,Globalization,and Central-Local Relations,Japanese Journal of Political Science,2006,Vol.7.关于中国央地关系的文献,参见Chung Jae Ho,Studies of Central-Provincial Relations in the People’s Republic of China:a Mid-Term Appraisal,The China Quarterly,1995,Vol.142.因此,政治结构和权力分配为中国创造正式法内部的法律多元化提供了机会。值得注意的是,在美国的司法制度下,有学者也观察到了一个类似的联邦主义现象,即联邦和州法官会一起共事,并作为一个合并的法院系统进行运作。在此情况下,双方的利益不是固定的,而是互动且相互依存的。②Judith Resnik,Afterword:Federalism’s Options,Yale Law&Policy Review,1996.另见Nicole Roughan,Authorities:Conflicts,Cooperation,and Transnational Legal Theory,Oxford University Press,2013,p.213.但是需要强调的是,这种联邦主义与我国的情况有着相反的前提,因为前者将各州视为权力的自然拥有者,而我国则是由中央政府赋予省份权力。

从立法角度看,依据《立法法》,地方立法机关和行政部门可以出台地方法律以及行政法规。这种地方立法涵盖三个方面:(1)在其地方管辖范围内具体实施中央的法律。(2)管理地方事务。(3)出于试点的目的实施新法律。①See Keyuan Zou,Harmonizing Local Laws with Central Legislation:A Critical Step Towards Rule of Law in China,Singapore:East Asian Institute,National University of Singapore,2003,Vol.151.所有这些立法活动都需要考虑当地的情况。虽然国家法律必须确保立法的一致性,但不可避免的是,这些国家性的法律和政策可能不一定适用于各个地区的特殊情况。地方官员有义务调和这种中央规定与地方情况之间的紧张性。②Xueguang Zhou,The Institutional Logic of Collusion among Local Governments in China,Modern China,2010,Vol.36.因此,正如上文介绍的“大调解”政策下的各地不尽相同的落实情况,这里可以观察到一种纵向的法律多元化。它是国家法和地方法之间的一种隶属关系,而这两者都属于正式法的范畴。在下一节中,本文将指出它们之间的关系不仅是隶属关系,而且是另一种相互依赖的关系。如果没有地方法对国家法的调整与适应,国家法便不能建立合法性的权威并实现其广泛调整社会关系的目标。

(二)横向多元化:基于巨大地区差异而产生的不同的地方实践

各地区的立法与实践,因地域情况差异而不尽相同,因此不可避免地导致另一种横向的法律多元化。这种横向的法律多元化不仅仅可以帮助解决当地特有的社会问题,更重要的是,它还会不可避免地产生一种“哪个地方模式可以更好地落实或阐释中央立法与政策”的竞争。习近平总书记做出推广“枫桥经验”的指示后,人们可能会想问的是:下一个枫桥将在哪里?

能够使所属地方上的实践得到上层或中央的承认,并提升为国家法律或政策,这可能是每个基层官员的目标,因为这必然意味着政治上的成就和晋升。周黎安教授认为,在不同地区之间存在着一种“晋升锦标赛”的模式,继而解释了这种地方官员的激励制度如何引发经济增长。③周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,载《经济研究》2007年第7期。然而,在这个模型的基础上,李晟教授则主张:由官员竞争更好的地方法治环境的类似情况并不存在,他认为地方官员的晋升不太依赖中央政府的意愿。④李晟:《“地方法治竞争”的可能性》,载《中外法学》2014年第5期。但本文对这点的回应是,首先,李晟教授的实证数据分析仅仅考察了官员晋升的经济和政治层面,而未考察其他层面的因素;第二,进行竞争的需要不仅来自地方官员,而且还来自中央政府。中央政府也希望能够获得第一手的立法和政策实践经验以及反馈,以便及时进行调整。然后,可以推测的是,中央对此做出认可和表彰是一种奖励机制,它会影响晋升,但有时并非是决定性的因素。

另一个来自于江苏的经验证据可以揭示横向多元化的存在和对于优秀地方实践的竞争。常州市钟楼区首先将人民调解工作室放到了基层法院的大厅内,并建立了诉调对接机制,这一尝试立刻在全省人民调解工作会议中得到了认可。时任最高人民法院院长的王胜俊也批示:“此做法很好,请考查核实后全国推广。”之后,省高院和司法部门立刻发布了《关于进一步加强新形势下人民调解工作的意见》,并将这一实践在全省进行推广。2010年,这一实践最终被纳入到了《人民调解法》第18条和第33条。①《花儿为什么这样红——江苏“诉调对接”创举写入国家法律追踪》,http://ntlsxh.org/show_news.asp?id=9&pid=32&nid=724,访问日期:2018年4月24日。可以看到,这与枫桥经验的产生与推广过程非常相似。有理由相信,我国未来对于基层治理的相关立法也会受到枫桥经验精神的影响。

在这种存在中央地方分工的权力结构下,横向与纵向的多维法律多元化是不可避免的。有学者将类似现象解释为政治权力的下放导致法律政策制定权下放,进而导致立法主体的分散与法律适用的分散。②Thomas Wilhelmsson,Legal Integration as Disintegration of National Law,in Hanne Petersen and Henrik Zahle(eds),Legal Polycentricity:Consequencesof Pluralism in Law,Dartmouth,1995,pp.133~135.而这在某种程度上会导致法律的流变和自我再造。本文将在下一部分讨论,在法理学意义上,这一流变与再造是否会影响到法治与我国法律制度的稳定。

四、正式法多元化的功能及其正当性

(一)法律多元主义与法治

法治(rule of law)是现代社会发展的一个重要目标。在建设全面社会主义法治体系的大环境下,我们有必要考察一下现有的法律多元化现象是否能够影响这一目标的实现,并且需要探究这种影响究竟是正面的还是负面的。

在法理学层面上,本文将简要讨论法治与法律多元主义合法性之间的关系。法治被认为是实现道德目标的有效工具或先决条件。①See Joseph Raz,The Authority of Law:Essayson Law and Morality,Oxford University Press,2009,p.229.这里的前提是,如果法律多元化会有益于或至少不会损害法治,那么,法律多元化便是相对合理的。很明显,这个前提本身一定会遭到一些质疑,但本文并不会试图捍卫这个前提,因为它是一个更大的争论话题,不属于这里的论证范围。相反,本节将试图勾勒法理学意义上的法治的概念,以及法律多元化对其的潜在威胁。然后,本文将对这些可能的负面影响作出几点回应,并说明这种多元化在法律移植的大背景下可以起到哪些作用,并给出理由。

关于法治的概念,在法理学语境下,法学家拉兹(Raz)认为,法律必须能够指导其主体的行为,这一概念涵盖了形式和程序两方面。②See Joseph Raz,The Authority of Law:Essayson Law and Morality,Oxford University Press,2009,pp.210-232.另参见高鸿钧:《现代西方法治的冲突与整合》,载《清华法治论衡》2000年第1辑。形式上的法治要求法律必须是确定的、可预测的和清晰的,而程序上的法治则要求公平(fairness)地对于各类规则进行谨慎适用,而这里的公平则包含“自然正义”与“正当程序”等原则。③Jeremy Waldron,Concept and the Rule of Law,Ga.L.Rev.,2008,Vol.43.人们从程序角度可以得出的结论是:如果人们忽视了法律的执行,尤其是程序法,法治就不一定能得到实现。德国学者克里施(Krisch)提出的标准可能更适合对这一目标进行评价:“真正重要的是,能否通过遵守明确的规则或通过参与和审议法律内容来最大化地促进个体的自由。”④Nico Krisch,Beyond Constitutionalism:the Pluralist Structure of Postnational Law,Oxford University Press,2010,p.281.

(二)正式法多元化潜在的风险

一般而言,法律多元化可能会对法治目标的实现构成潜在威胁,因为多元化意味着法律可能缺乏可预见性和确定性,以及导致权威的碎片化(fragmentation of authority.)。本文还将提出几个具体的例子来解释这些威胁的具体内容。首先,在法理学层面上,曾有学者批评法律多元主义,认为它会危及法治和法律的确定性,原因是司法机构之间缺乏明确的关系,“如果没有针对法律适用的最低程度的可预见性,任何法律秩序迟早都会衰败和崩溃”。①Julio Baquero Cruz,The Legacy of the Maastricht-Urteil and the Pluralist Movement,European Law Journal,2008,Vol.14.Nico Krisch,Beyond Constitutionalism:the Pluralist Structure of Postnational Law,Oxford University Press,2010,pp.276~277.在正式法多元化的语境下,其所追求的秩序之间的相互作用会导致这样一个问题,即对于法律从业者和大众来说,会无法确定去遵循哪一种秩序。有时候,他们甚至不知道在相同领域内存在另外一套规则。在现实中,这一问题的体现便是律师在实务中需要花费大量时间去检索各地机关对同一个问题是否有不同的规定。

从另一方面举例说,如果存在一个争议,那么,当事人可能大致知道《民事诉讼法》的存在,知道这项法律会指导当事人进行诉讼。但直到他被律师或法院告知前,他可能并不知道当地的法律或政策要求(或强烈建议),他必须在诉讼前进行调解。他无法预知当地法律政策在争议解决上所采取的额外步骤。并且如果上级政府下达指示要求贯彻落实一个新的调解政策(当然,这一政策可能来自于另一个地方的优秀实践),这方面的规定可能会再次发生变化。从最极端的角度来说,这可能会导致法学家富勒(Fuller)所描述的一个非常矛盾的情形,即人们在被告知之前,永远不知道法律的内容是什么,对此富勒的评价是:“每天都在变化的法律比没有法律更糟糕。”②Lon L Fuller,The Morality of Law,Yale University Press,1964,p.37.

其次,对法律任意进行解释也会导致法律的不确定性。地方政府总是有权酌情对政策进行阐释,正如同法官可以对法律条款进行解释一样。但这会存在随意解释的风险,并偏离国家法律或政策的原意。它可能因此而损害了法律的完整性。周雪光教授还指出了在中国发生的相应现象,即地方政府自行进行任意解释,导致其偏离了国家政策和法律的初衷。③Xueguang Zhou,The Institutional Logic of Collusion among Local Governments in China,Modern China,2010,Vol.36.

正式法多元化对法治的另一个在法理学意义上的潜在负面影响便是权威的碎片化。如果与权威机构间的关系和权威本身都变得非常混乱,就很有可能产生不确定性并损害程序正义。根据“权威的服务性概念”(“service conception of authority”),拉兹将权威理解为作为人与人之间的一种媒介。④Joseph Raz,Authority,Law and Morality,The Monist,1985.同时,他认为,人们可以同时服从于多个权威。如果多个权威对同一事项做出指引,并且这些指引之间产生矛盾,人们则应在这些权威中选择一个更可靠并具有更多的合法性的权威来遵从。①Joseph Raz,Between Authority and Interpretation:On the Theory of Law and Practical Reason,Oxford University Press,2009,p.143.

但是,人们对于权威的选择在现实中并不总是自愿的。同样,上面提到的例子也可以说明这个问题。如果该人被告知在诉讼之前需要先行调解,他通常只能服从当地的这一规定。他不能像拉兹所说的那样去选择更可靠的权威所提供的指引,尽管地方性权威应该服从中央权威,更不用说在法律适用产生冲突时,国家法律应当优先于地方法律适用。然而,在现实中,地方的权威可能凌驾于中央权威之上,这种情况当然会对法治的实现造成不利影响。这带给我们的反思是,事实上的权威(de factoauthority)可能更多地掌握在当地执法的人手中。另一个可能的疑问是,当甲地区在竞争优秀地方实践的过程中输了,这意味着甲地可能需要遵循被认可的乙地区的做法。在这个意义上,甲地则必须服从于乙地权威所给予的指引,以及乙地基于其本土知识和情况的阐释。是否存在一个更好的理由让甲地这么做呢?这个问题连同上面提到的问题将在下一节中回答。

(三)在法治转型时期的正式法多元化的功能

首先,本文将对法律多元化缺乏可预测性以及可能的随意解释的问题作出回应。首先,从预测性上说,法律实际上并不是完全确定的,每个争议在法院最终判决之前,人们并不知道适用于该具体情况的法律是什么。因此,法律实践与法律多元化具有同样的不确定性。②Nico Krisch,Beyond Constitutionalism:the Pluralist Structure of Postnational Law,Oxford University Press,2010,p.278.但是,这听起来并不是一个强有力的反驳,因为当一项主张面临批评时,该主张不能仅反驳说其他主张也有这样的缺点。因此,本文将列举一些显示其积极功能的论点。

这里,本文需要再次强调我国法律移植的大背景,中国的法律体系主要是从大陆法系国家和前苏联移植过来的,尤其是程序法。在法律移植的语境下,有学者认为,此时对法律的解释是一种主要基于文化的主观活动,③Pierre Legrand,Impossibility of Legal Transplants,Maastricht J.Eur.&Comp.L.,1997,Vol.4.尤其是考虑到我国民事程序法的一部分是基于调解这种我国传统的解决争端的方式。法律的解释和执行必须结合当地情况加以理解,因为不仅是那些有权力执行或解释的官员和法官,还有那些受法律约束的大众,他们都会深深嵌入于当地的文化和社会经济条件。法律和规则存在于更大的认知框架中,并且必须将其与其他现象联系起来,这样特定的主张看起来才不会那么随意,才能在整体上逻辑一致。①Pierre Legrand,Impossibility of Legal Transplants,Maastricht J.Eur.&Comp.L.,1997,Vol.4.基于同样的理由,纵向的多元化并不会损害那些具有自身法律传统的共同体的法律完整性,但横向多元化则可能面临不同地方传统之间的紧张关系所带来的风险。

然而,这种横向的区域竞争能够引起另一种“解释的多元化”(interpretive pluralism)。这里讨论的“解释”不是在法院判决中的解释,而是在法律执行和政策制定中的解释或阐释。拉兹曾提出过相似的观点,即解释的对象是“文化物品”(cultural goods),其含义则取决于文化习俗。②Joseph Raz,Between Authority and Interpretation:On the Theory of Law and Practical Reason,Oxford University Press,2009,p.305.因此,地区间的横向竞争也将产生创新性的实践。在维持法律稳定的最终目标下,这种竞争也会赋予相关法律政策新的涵义。与此相关的是法理学中“回应性法律”(responsive law)的概念,它将社会问题所产生的压力作为知识来源和进行自我修正的机会。③Phillippe Nonet and Philip Selznick,Law and Society in Transition:Toward Responsive Law,Transaction Publishers,1978,p.77.另见Peer Zumbansen,Law after the Welfare State:Formalism,Functionalism,and the Ironic Turn of Reflexive Law,American Journal of Comparative Law,2008,Vol.56.Shahla Ali,The Jurisprudence of Responsive Mediation:an Empirical Examination of Chinese People’s Mediation in Action,The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law,2013,Vol.45.具体举例来说,针对我国当前关于夫妻共同债务的法律对妻子一方造成了不合理的负担的情况,最高院立刻组织人员进行研究并最终出台了司法解释,对这一问题进行厘清,维护了婚姻弱势一方的权益。④参见《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》。关于该司法解释的出台背景,参见《最高法出台司法解释明确夫妻共同债务认定标准》,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-77372.html,访问日期:2018年8月30日。最高院的这种做法,便是“回应性法律”的一例。此外,“枫桥经验”的产生也是该地方在面对社会矛盾复杂化多元化的情况下,在社会治理层面所给予的回应。而法律多元化在这里则为回应性法律的运作提供了足够的可能性和空间,毕竟各个地方都可能会先行对某一社会问题做出反应,并出台相关地方性法律与政策进行调整。对同一个对象的多种解释可能都是好的或值得提倡的。①Joseph Raz,Between Authority and Interpretation:On the Theory of Law and Practical Reason,Oxford University Press,2009,p.302.这种横向竞争所做的就是选择一个更好的解释,将其一般化到一个共同的解释中,并将其推广到其他地区,以便处理多元化的社会问题。

第二,本文将对权威的碎片化问题进行回应。首先,本文认为,中国的不同权威主体之间存在着相互依赖的关系,这被学者描述为“相对权威/相关权威”(relative authority)。本文主张,即使可能存在碎片化的情况,相对权威也可以为法理学意义上的法治做出贡献。相对权威是相互依存的相对权力,就像父母一样,它们可以被认为是拥有相互关联的权威。它们在主体意义上是有重叠或互动的,并且存在“实质性和/或程序性因素,使得个体在同一时间的同一问题上受到这些权威的约束”。②Nicole Roughan,Authorities:Conflicts,Cooperation,and Transnational Legal Theory,Oxford University Press,2013,pp.8,213~214

在中国,国家性权威在法律上是独立的,而地方性权威则应该依赖于它。有学者研究表明,目前我国在中央和地方政府之间并不存在权力的分配,而仅仅是一种分工。③Xin He,Party’s Leadership as a Living Constitution in China,Hong Kong LJ,2012,Vol.42.尽管如此,在理论层面上,国家必须依靠地方权威来确保国家法律得到有效实施。此外,国家权威也表现出对地方权威的宽容。④Nicole Roughan,Authorities:Conflicts,Cooperation,and Transnational Legal Theory,Oxford University Press,2013,p.141.从横向上看,一方面,地区间的竞争已经显示了地区间关系的一个方面;另一方面,周雪光教授则观察到某些地方官员存在的一种可能倾向,即面对那些对自身不利的政策时,会形成战略联盟并制定应对策略,继而转移视线以搁置政策的落实。⑤Xueguang Zhou,The Institutional Logic of Collusion among Local Governments in China,Modern China,2010,Vol.36.因此,在国内政治层级下,这些不同等级的权威实际上是相互依存与互动的。

就这种相对权威如何产生影响的问题,克里施的观点可以延伸到这一语境下适用。这种权威的相对性将赋予多元化一种更大的潜力,以稳定不同区域间的合作关系。当变革的过程对某些行为主体产生不利影响时,这种相对性会提供一个安全阀,并保证当地的法律传统不会被国家权力所侵扰。①克里施也曾提出过相似的观点,参见Nico Krisch,Beyond Constitutionalism:the Pluralist Structure of Postnational Law,Oxford University Press,2010,p.263上海的社区和云南的社区都接受国家法律或政策的管辖,但一位在上海工作的白领和一位来自云南少数民族的农民可能具有完全不同的行为模式和价值观念。值得思考的是,国家的法律和政策如何能够在同一时间向这两个群体主张相同的道德合法性。在立法上的任何妥协,就像国际公约的制定一样,都会导致法律存在一些含糊不清的地方。在这种情况下,可能只有当地的法规和政策可以通过结合当地的具体情况进行解释和调整,来明确这些模糊之处应该遵循何种规则。

对于上文提到的对地方凌驾于中央,以及乙地凌驾于甲地的担忧,本文也将做出一些回应。首先,地方权威并不会凌驾于国家权威之上,而是与国家权威相互依存,并构成相互制约的关系。当地的法律与政策需要来自国家的法律与政策的指引,并且不能超过国家所设定的边界,而国家法律与政策需要当地法律与政策的支持,继而使其得到有效执行并取得实践经验。其次,关于地区间横向竞争中的失败是否会导致对另一地方权威的不合理的服从,本文认为这种情况并不一定会发生。首先,地方政府有动力向其他地方的同僚学习,以解决类似的问题。正如上文提到的那样,许多地方的官员都会愿意去枫桥当地学习经验。那么,如果来自其他地方的对政策的阐释得到了认可,并要求其他地方进行效仿,则该地对政策的阐释(或实践模式)应首先由中央推广。最终,严格意义上,这一阐释作为国家权威(而非其他地方权威)所作出的指示而发挥作用。

如果建立了纵向适应和横向竞争的稳定机制,将发现与推广“枫桥经验”的过程制度化,法治的目标将会更容易在不同的地区与群体之中实现。此外,这种具有可预见性的创新性机制会加快我国迈向实体正义和程序正义的步伐。综上,本文试图说明的是:在法理学层面,为什么纵向和横向多元化可以在实现法治方面发挥作用,并且可以避免一些潜在的风险。在下一节中,作者将跳出现有框架并从外部观察者那里检查它,介绍这种横向与纵向多元化的理论影响。

(四)余论:正式法多元化对法学研究进路的影响

这种纵向和横向的多元化现象将如何影响现有理论或法学研究?显然,它将为验证法社会学研究者的观点提供许多经验证据和实用材料。但更重要的是,这种各地针对国家法律的本土化以及地区间的优秀实践模式或政策阐释的竞争为我们研究以下问题提供了足够的空间和可能性。首先,它可以帮助我们超越“纸面上的法律”(surface law),找到“行动中的法律”(law in action)。其次,它可以让我们在单一国家范围内进行比较法研究,以找到“更好的法律”。值得注意的是,这部分内容可能不属于本文所讨论的主旨范围内,因此仅在余论部分略作说明,本文旨在为有兴趣进行进一步讨论的学者提供一些有用的启发。

纵向和横向的法律多元化使我们能够超越文本框架和纸面上的规则,以审视理论与现实之间的差距。①William Twining,General Jurisprudence:Understanding Law from a Global Perspective,Cambridge University Press,2009,p.296.由于法律文本本身并不具备足够的信息量来进行自我制定、自我解释和自我适用,②William Twining,General Jurisprudence:Understanding Law from a Global Perspective,Cambridge University Press,2009,p.300.因此,人们需要调查地方官员和法官如何制定、解释和应用这些规则,特别是程序规则如调解法。行动中的法律可以被认为是“变化中的法律”(law in change)。③Jean-Louis Halperin,Law in Books and Law in Action:The Problem of Legal Change,Me.L.Rev,2012,Vol.64.通过对国家法律的本土化和地区间竞争所产生的创新,我们不仅可以观察到地理意义上的法律流变,也可以观察到历史意义上的法律变化,这有助于我们理解这一命题:“所有法律现象都在不断演变”。④Jean-Louis Halperin,Law in Books and Law in Action:The Problem of Legal Change,Me.L.Rev,2012,Vol.64.

就进行比较法的经验研究的可能性而言,多元化的区域形势和社会经济发展差距使我国各省之间的实质性差距与国家之间的差距相类似。⑤对于我国地区间经济水平差异的直观展示,参见All the Parities in China:Which Countries Match the GDP,Population and Exports of Chinese Provinces?,http://www.economist.com/content/chinese_equivalents?page=1,访问日期:2018年4月22日。这使得嵌入区域社会背景下的当地法律与政策可以足够多样化,继而能够进行比较。规范地说,对法律政策多元的解释也符合茨威格特(Zweigert)和克茨(Kotz)设定的“更好的法律”或“更好的解决方案”的任务。这种横向的多元解释是为了解决出现在不同地区的类似问题。因此,比较法学者可以对此进行参考,并在他们自身的时间和空间内寻找相应的解决方案,并就法律政策和改革提供建议。①Konrad Zweigert and Hein Kotz,Introduction to Comparative Law,2nd Edition,Oxford:Clarendon Press,1987,Vol.1,pp.12,15.另见Jonathan Hill,Comparative Law,Law Reform and Legal Theory,Oxford Journal of Legal Studies,1989,Vol.9.

五、结语

本文试图以枫桥经验和调解政策为例,在我国的正式法律体系中描述纵向和横向的法律多元化现象。用“纵向和横向的正式法多元化”来概括这种现象可能并不是一个那么精确的描述,但本文做出的贡献是:第一,探讨了枫桥经验及大调解政策的产生与推广过程背后,存在着怎样的秩序间的互动;第二,在正式法的法律体系内,引入研究多元秩序的可能性;第三,本文也列举了这种多元化对法治可能产生的消极和积极影响,并主张相关的消极影响可以被避免,而且这种多元化会促进(或至少不会阻碍)对社会治理创新和法治的实现。

值得指出的是,党中央似乎也发现了这种纵向和横向法律多元现象的存在,并鼓励不同层次的政府主体通过它进行创新,尤其是以枫桥经验为代表的多元化纠纷解决机制。②《习近平:鼓励基层改革创新大胆探索 推动改革落地生根造福群众》,http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/13/c_1116811413.htm,访问日期:2018年4月24日。这种来自中央的认可进一步表明,该类型的多元化不仅仅是社会政治结构产生的自发现象,它已成为中央政府所倡导的一种模式。从现实角度来看,这种现象启发我们去思考如何建立纵向适应和横向竞争的稳定机制,以实现社会治理创新。从学术角度来看,这种来自官方的认可将鼓励学界在此方向上继续进行研究。长久以来,法学研究都倾向于自上而下地从国家一级的法律文本入手。但是,我们现在或许应该切换到一个自下而上的角度,来重新审视我国法律体系的整体情况与地方实践,继而为社会主义法治增加新的涵义。